and factoryのニュース

【QAあり】and factory、出版社とのマンガアプリ運営をさらに強化 AIによる読み方変革や海外展開に向けた子会社化などを推進

Index

青木倫治氏(以下、青木):and factory株式会社代表取締役の青木です。みなさま、本日はお時間をいただきましてありがとうございます。

本日は会社概要、直近の決算報告、そして今後の成長戦略の3つの構成でご説明します。

会社概要

青木:まずは会社概要です。当社は現在、東証スタンダード市場に上場しています。設立は2014年9月16日、本社所在地は目黒区青葉台です。

業種としては、マンガアプリを中心に運営している会社です。現在、従業員数は145名となっています。

Our Mission

青木:当社のミッションは、「日常に&を届ける」です。and factoryの頭文字に「&」という文字がついていますが、それをもじっています。

我々はさまざまなプロダクトを通して、お客さまに使っていただくという理念を持っています。朝起きてから夜寝るまでの間に、みなさまはいろいろなサービスに触れていると思いますが、あらゆる日常の動線において、我々のプロダクトやサービス、技術をすべてのお客さまに届けていきます。そのような意味で、「日常に&を届ける」を創業時から変わらずミッションとして掲げています。

沿革と売上高推移

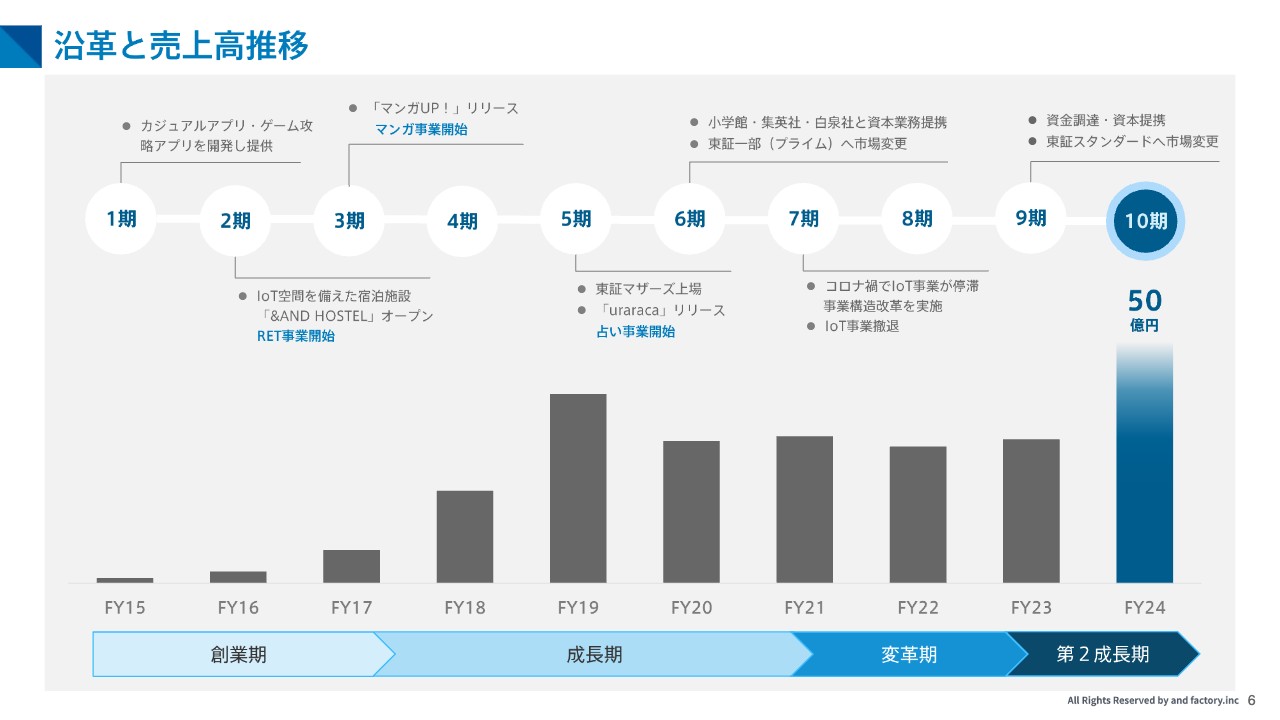

青木:沿革と売上高の推移です。現在、創業10期目で、ようやく10年が経とうとしています。まだ若手企業ではありますが、おかげさまで創業5期目に東証マザーズに上場し、現在は東証スタンダードに市場変更して、売上高50億円にまで伸ばしてきています。

スライドには1期から10期までの推移が記載されていますが、最初は主にスマートフォンのアプリ事業を行っていました。カジュアルアプリやゲームアプリ、ゲーム攻略アプリの開発から着手している会社です。

その技術力を活かして、IoT空間に備えた宿泊施設「&AND HOSTEL」という不動産を活用し、不動産テックのサービスを開始しました。その後、「マンガUP!」というマンガ事業を、アプリを軸として伸ばしました。

マンガ事業に着手したあと、会社が急激に成長していくフェーズに突入しました。そして、4期、5期あたりに上場してからマンガ事業が堅調に伸びていき、成長期を迎えました。

その後、6期、7期、8期で売上が少し停滞している部分があると思いますが、新型コロナウイルスの影響があり、不動産事業、IoT事業の一部を事業改革、構造改革していきながら、若干きついシーズンを越えてきました。そこからようやく黒字に戻って、この10期目で再成長していく段階に入り、今期は50億円まで到達しました。

荒井沙織氏(以下、荒井):ご質問を挟みながら、進めていきます。ここであらためて、創業のきっかけを教えてください。

青木:創業のきっかけは、先ほどご説明した「日常に&を届ける」に近い部分があります。この会社は、私と会長の小原で立ち上げています。もともと我々は、前職で広告代理業を運営していました。さまざまなお客さまのサービスをプロモーションする立ち位置でしたが、「自分たちでサービスを作って、より多くのお客さまに届けていきたい」という思いが非常に強くなりました。

お客さまのサービスを宣伝するのではなく、もともと持っていた広告のノウハウを活かしながら、自分たちのサービスを作って、自分たちでプロモーションして、お客さまに届けていくという、ピュアといいますか、青い思いを持って立ち上げました。

荒井:なぜその時、アプリやゲームの方向に行こうと考えたのでしょうか?

青木:創業1期目の2014年は、スマートフォンが急激に普及し始めた年でした。記憶に新しいと思いますが、iPhoneがかなり大きく伸びてきた年で、我々のようなスタートアップ企業でも、ビジネスチャンスが非常に強い時代でしたので、そこに対して、早期からビジネスを始めていこうと思いました。

なおかつ、カジュアルアプリやゲーム攻略の分野は、我々のようなスタートアップの会社でも、開発期間が比較的短く、そこまで難易度は高くありませんでした。スピーディに出せることが非常に魅力的なマーケットでしたので、早期に参入したということです。

荒井:その当時、同じような分野で、すでに大きくなっている企業はあったのでしょうか?

青木:始まったばかりのスマートフォンアプリ市場でしたので、抜きつ抜かれつのようなかたちで、いろいろな会社と競合し、切磋琢磨しながら取り組んできました。

例えばこのゲーム攻略では、当然、同じようなジャンルで開始している会社もあり、本当に抜きつ抜かれつ、お互いに成長していった記憶があります。

事業展開

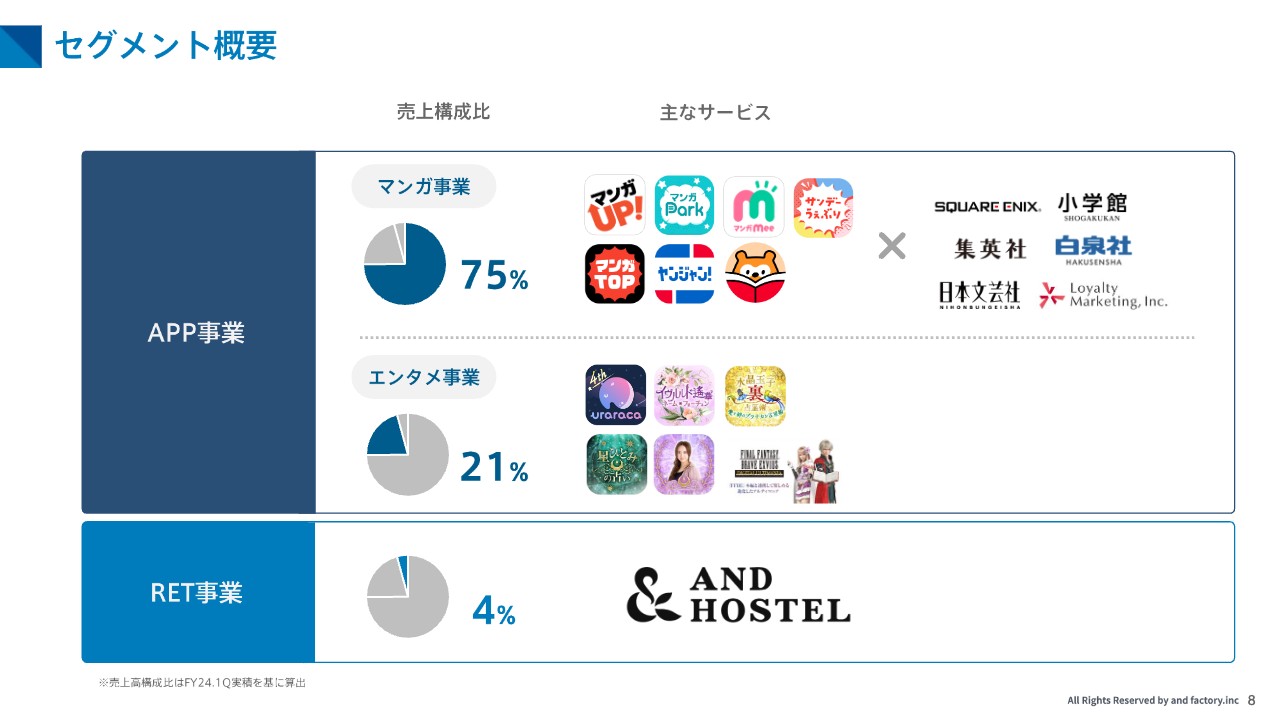

青木:現在、我々は「マンガ事業」「エンタメ事業」「RET事業」という3つの事業を展開しています。

1つ目のマンガ事業はわかりやすいのですが、マンガアプリを展開しています。集英社、小学館、スクウェア・エニックスなど、さまざまな出版社と共同でビジネスモデルを作っています。他社の多くは、例えばマンガサービスを1つ作ってそれを大きくしていますが、我々は協業でさまざまなアプリを作っています。

代表的なサービスでは、「ヤンジャン!」という集英社青年誌『週刊ヤングジャンプ』のアプリや、「サンデーうぇぶり」という小学館『週刊少年サンデー』のアプリがあります。

2つ目はエンタメ事業で、占いのWebサービスをメインに展開しています。現在、成長率としては一番高い事業です。

3つ目が、先ほどご説明したIoT「&AND HOSTEL」から派生している、不動産テックのRET(Real Estate Tech)事業です。実際にホテル事業を運営しながら、我々のアプリ事業のノウハウと掛け合わせてユニークな宿泊体験を生み出すことをメインとし、不動産の宿泊事業を展開しています。

セグメント概要

青木:セグメントの概要です。売上構成比は、マンガ事業が75パーセント、エンタメ事業が21パーセント、RET事業が4パーセントとなっています。

先ほどのご説明と重複しますが、主なサービスとして、マンガ事業は「ヤンジャン!」や「サンデーうぇぶり」、その他合わせて7サービスを展開しており、サービスごとに協業しているパートナーがいます。スクウェア・エニックス、小学館、集英社、白泉社、日本文芸社、「Pontaポイント」を運営しているロイヤリティ マーケティングといった会社と協業しながら運営しています。

エンタメ事業は、占いのWebサービスが中心です。そしてRET事業は、当社の独自ブランドとして「&AND HOSTEL」という宿泊ブランドを展開しています。

2024年8月期2Q 業績ハイライト

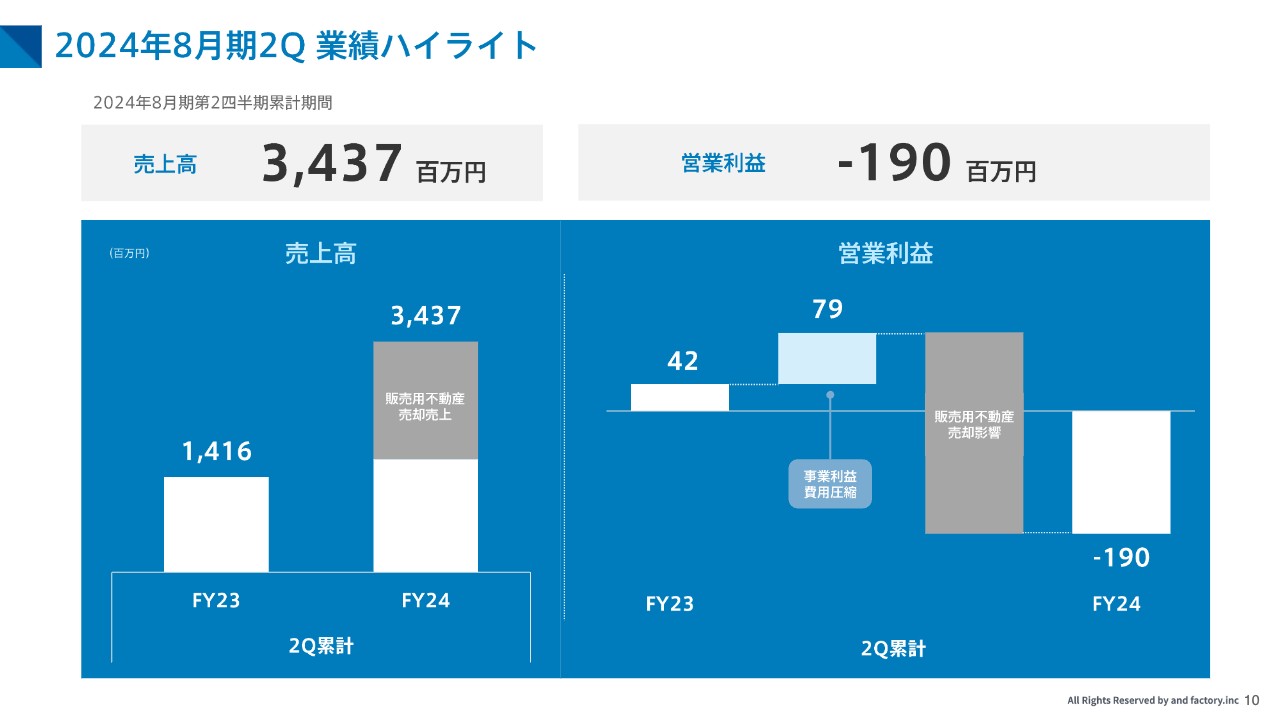

青木:直近の決算概況をお伝えします。現在、2024年8月期の第2四半期まで決算発表を終えています。第2四半期までの業績ハイライトについて、売上高は34億3,700万円、営業利益はマイナス1億9,000万円となっています。

補足すると、RET事業は不動産の宿泊事業をメインに展開していますが、宿泊施設「&AND HOSTEL」というブランドを販売用不動産として立ち上げ、その不動産を売却することも、&AND HOSTELの事業の中で行っています。

その不動産の売却売上が入る期に関しては、大きく売上が上がります。ですので、四半期単位で売上が大きく変わるビジネスモデルになっています。第2四半期に関しては、我々が東京で持っている販売用不動産を売った関係で、34億3,700万円と売上が一気に上がっています。

不動産の販売は利益を出す水準で動いていますが、コロナ禍により、宿泊事業は事業再編で撤退など、一部の不動産で売却損を出してでも売り切る戦略を取っていました。したがって、営業利益のマイナス1億9,000万円は、販売用不動産の売却損が出たためです。

スライド右側には、一時的な不動産の売却損を除く利益を記載していますが、本業の利益に関しては、しっかりと営業黒字が出ています。

営業利益マイナス1億9,000万円を見ると赤字ですが、ショットの赤字が入ってきたかたちですので、本業ではしっかり黒字が出ていることを、強調したいと思います。

増井麻里子氏(以下、増井):販売用不動産は、御社がもともと「&AND HOSTEL」にしようと思っていたものと、そうではないものがあるのですか?

青木:おっしゃるとおりです。土地から仕入れて、「&AND HOSTEL」として新規で建てて、売却するのが1つです。

もう1つは、もともと建っていたオフィス用ビルや、別の用途で使っていたビルを、我々が「&AND HOSTEL」に作り替えてプロデュースし直して、別のオーナーに売却しています。こちらの2軸で活動していますが、今回は2物件あり、どちらも入っています。

増井:「&AND HOSTEL」として売却した後、運営には関与するのですか?

青木:はい。売却した後にオーナーから委託を受けて、我々が「&AND HOSTEL」の運営を行います。

不動産の売却益はショットで入るのですが、その後「&AND HOSTEL」の宿泊収益をオーナーと分けながら、当社でも宿泊収益を得ていくかたちです。ですので、売却と宿泊収益がセットのビジネスモデルになっています。

増井:バランスシート上はなくなっても、収益は生まれていくのですね。

青木:そのとおりです。

売上高・営業利益の事業別四半期推移

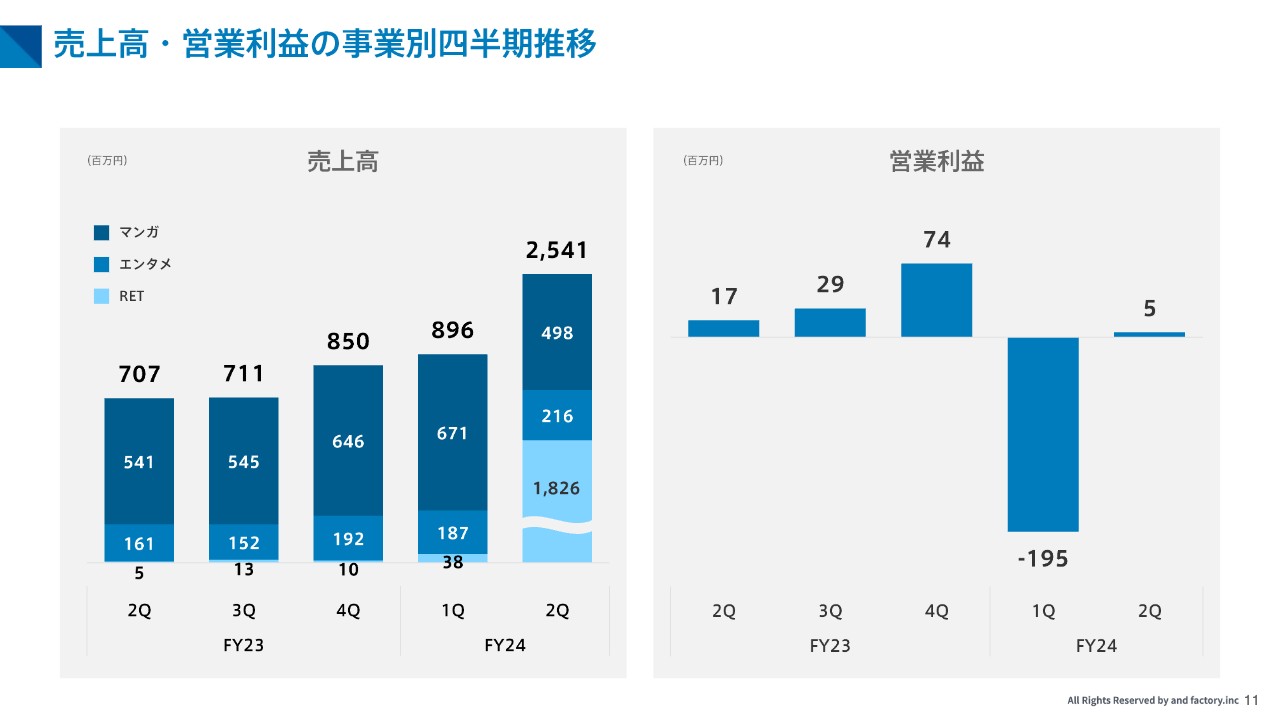

青木:スライドは、売上高・営業利益の事業別四半期推移です。スライド左側の売上高のグラフは、「マンガ」「エンタメ」「RET」を色別で示しています。

当第2四半期は、マンガが4億9,800万円、エンタメが2億1,600万円です。RETは不動産の売却売上が入っていますので、第2四半期は大きく出ていて、18億2,600万円です。

営業利益に関しても、先ほどのご説明と重複しますが、一時的な売却損が入っているものの、本業の部分はやや黒字で推移しています。

増井:御社の業績はイレギュラーを除いて、季節性のようなものがあるのでしょうか?

青木:季節性はあります。例えばマンガ事業では、大型連休や年末年始、アプリによっては若年層が多いため、夏休み需要といったところがあります。その時期になると、売上やユーザー数が大きく変わります。また、人気タイトルにも依存してきます。

増井:ヒット作が出るなどですね。

青木:おっしゃるとおりです。映画やテレビアニメが公開されてすぐに伸びると、我々のほうにも副次的な恩恵がかなり入ってきます。そのように、タイトルの伸びによっても変わることがあります。

占いに関しても季節性があり、年末年始は非常に伸びやすくなっています。特に年始は、「今年の運勢はどうだろう?」「今年はどのような年になるだろう?」と、自分の1年間を占いたい気持ちが強いユーザーが多いため、大きく売上が伸びます。

増井:占い師は年始が忙しいのでしょうか?

青木:かなり忙しいと思います。年末もクリスマスシーズンも、恋愛に絡む占いが多いです。そのため、クリスマスシーズンは盛り上がる傾向があります。

宿泊事業も、季節性があります。連休は国内のお客さまが非常に多いですし、インバウンドのお客さまは、年中通して増えてきていますので、全店舗、調子がいい状態になっています。

増井:御社のホテルはユニークだと思いますが、それでもインバウンドのお客さまがいらっしゃるのですか?

青木:インバウンドのお客さまはかなり多くて、店舗によっては外国人のお客さまが7割から8割を占めています。

増井:そこまでいらっしゃるのですね。

青木:国内のお客さまの流動性も、戻ってきています。そこがひしめき合っていて、国内のお客さまが半分くらい戻ってくる時もありますが、インバウンドのお客さまが増えてきて、客室単価が着実に上がってきている状況です。

我々の店舗だけでなく周辺店舗も単価が上がってきており、宿泊マーケットは今、全体的に恩恵を受けています。

第二次中期経営計画のスローガンと位置づけ

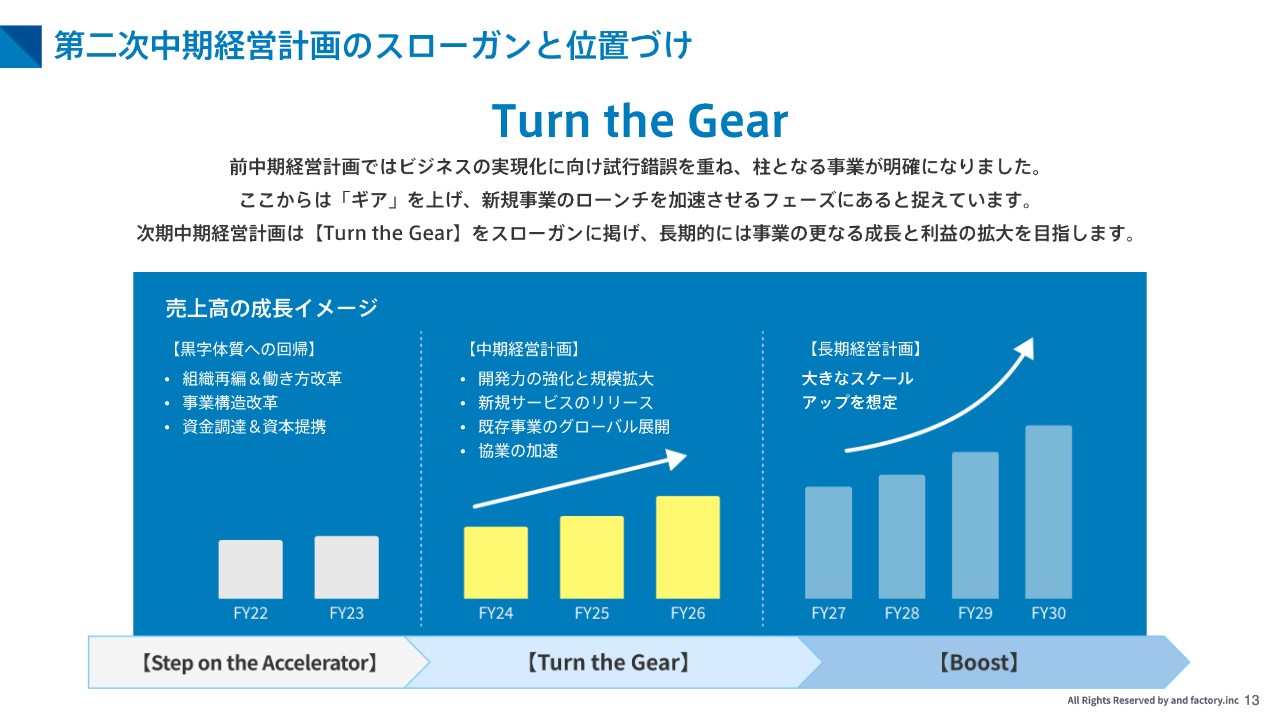

青木:今後の成長戦略についてお話しします。第2次中期経営計画を掲げていますが、そのスローガンと位置づけについて簡単にご説明します。

今回の中期経営計画には、「Turn the Gear」という名前をつけています。我々は、複数の事業で仕込んできている種や伸びている芽のことを「ギア」と呼んでいます。

このギアが複数絡み合うことによって、次の大きな成長期を迎えていくためのギアを回していく期間ということで、社内に対しても社外に対しても、「Turn the Gear」という言葉を使っています。

スライドの中央に記載されている、中期経営計画のFY24からFY26までが今回の3年間になります。これまで培ってきた既存事業の大きな伸びに加えて、主には新規サービス、新規事業をしっかりと展開していくことで、ギアを回していきます。

国内だけでなく海外に対しても、コンテンツ需要を出していきながら、次の飛躍に向けた種まきを行っていきます。さらに、ギアを回していきながら収益・売上を伸ばしていく期間として、この3年間を捉えています。

増井:新規サービスのリリースについて、具体例を教えてください。

青木:この後のご説明にもありますが、特にマンガ事業においては、新規サービスを次々にリリースしているところです。例えば、「Pontaポイント」を運営しているロイヤリティ マーケティングと協業し、ポイントを活用してマンガを読むことができる「Pontaマンガ」というサービスを昨年末からリリースしています。

また、出版社の人気IPを活用した「IPライツビジネス」なども仕込んでいます。さらには、スマートフォンでも読みやすい縦スクロール形式に対応できるよう、AIを活用してマンガをコマ割りし、読み方を変革してくれるサービスもリリースする予定です。

現在、マンガ事業が売上構成比の75パーセントを占めており、いろいろな出版社との関係性が強固になってきています。なおかつ、我々は多くのユーザーを抱えていますので、さまざまな読書データを分析しながら、ニーズを定量的に把握できます。したがって、現在はそのニーズに向けてサービスを出しています。

これまで培ってきた出版社との、強力で緻密なギアが絡み始めているため、さらに大きなギアを作っていく段階にあります。

増井:そうすると、既存の事業の延長と言いますか、それをさらに発展させるサービスというイメージですね。

青木:おっしゃるとおり、既存の事業から強みを拡大していくイメージです。

長期経営方針

青木:長期経営方針についてご説明します。スライドに記載のとおり、TAM・SAM・SOMの3つの領域に分けてお話しします。

先ほどお伝えしたように、現在、SOM領域においては、出版社との協業ビジネス、エンタメ事業においては、急成長中の占い事業での占い師との協業ビジネス、そして、インバウンドの回復を背景にしたホステルの運営ビジネスを主力に置いています。

今後、SAM領域としては、AIを活用した新たなマンガへのチャレンジやIP活用ビジネス、「Pontaポイント」などの共通ポイント事業者連携、ディストリビューション、関連システムの構築など、現在の強みを活かした延長上での、SAM領域を力強く獲得していきたいと考えています。

その後、TAM領域は海外市場、もしくは我々がコンテンツごと作っていくところまで進出していきたいと考えています。TAM領域にまでしっかりと手を伸ばしていくことによって、会社が見たこともない成長を遂げていくと考えており、非常に楽しみにしているフェーズに突入したと感じています。

マンガ事業の業績推移と方針

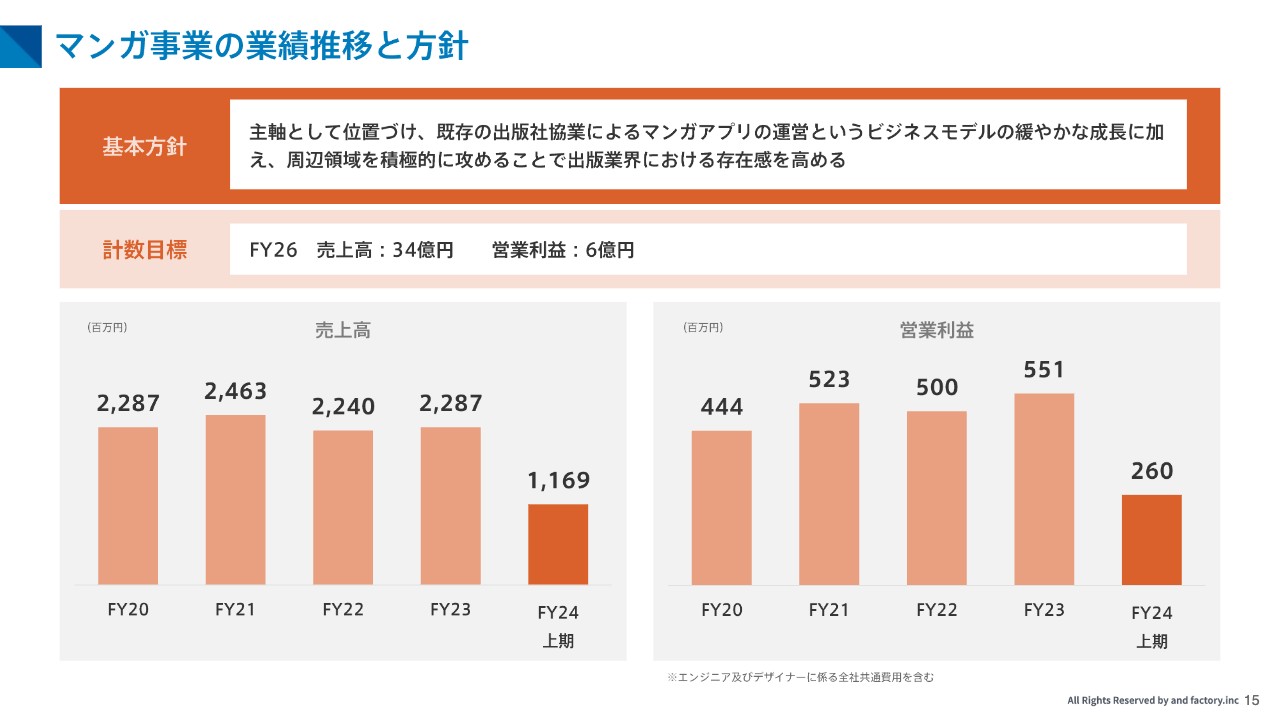

青木:中期経営計画を事業別に詳しくご説明します。まずは、マンガ事業についてです。基本方針としては変わらず、当社の主軸事業として位置づけています。

既存の出版社との協業によるマンガアプリの運営というビジネスモデルの緩やかな成長に加え、周辺領域を積極的に攻めることで、出版業界における圧倒的な存在感を発揮していきます。

計数目標は、FY26の売上高を34億円、営業利益を6億円としています。FY24は第2四半期まで終わっていますが、マンガ事業においては、上期で売上高11億6,900万円、営業利益2億6,000万円となり、ほぼ計画どおりに推移しています。

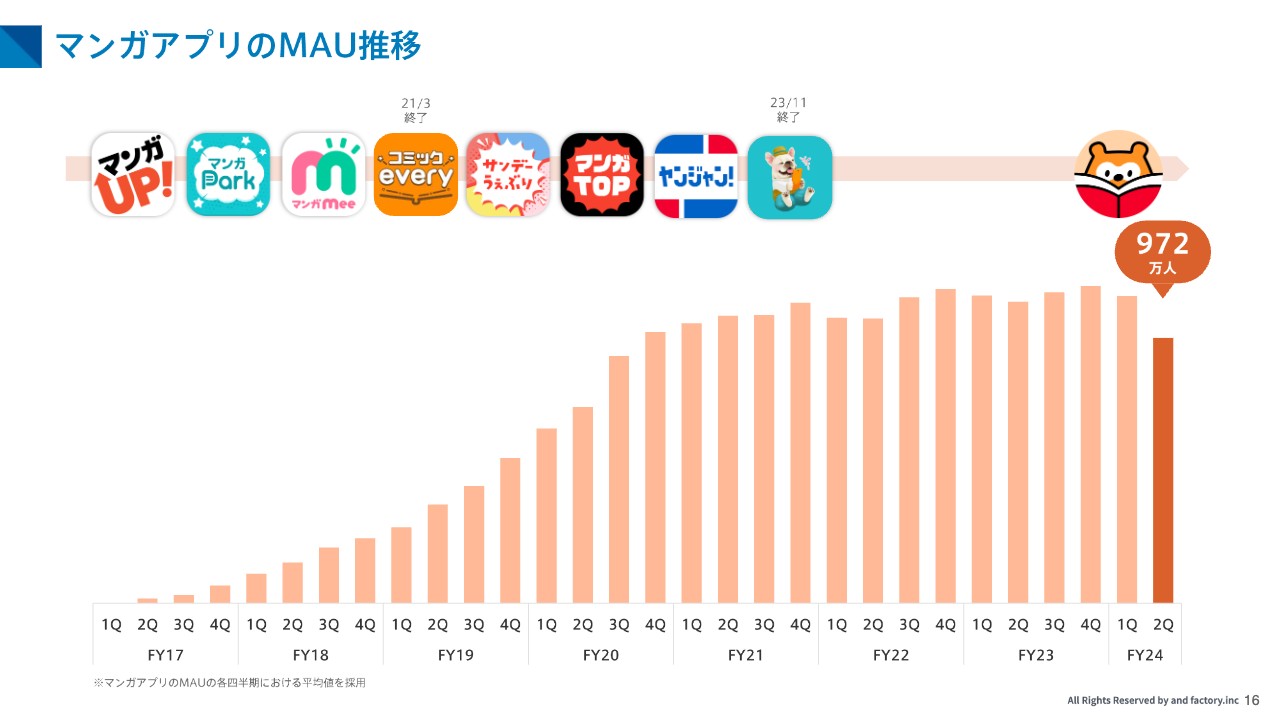

マンガアプリのMAU推移

青木:マンガアプリのKPIであるMAU(月間アクティブユーザー)の推移です。現在、972万人のお客さまが毎月利用しており、マンガアプリの使用ユーザー数では、国内最大級のユーザー基盤を持っていると言えます。

増井:年齢・性別など、どのような属性の方が多いのですか?

青木:スライドのアイコンのとおり、属性はさまざまです。無料でマンガを読んでいただきながら課金に結びつけていくかたちで、ベースは若年層のお客さまです。

ただし、例えばスライド左から3つ目の、集英社と運営している「マンガMee」は、少女マンガに特化しています。そのため、若年層の中でも女性層がかなり強く、95パーセントくらいを占めています。

また、「ヤンジャン!」は青年誌が中心ですので、男性が多くなっています。このように、アプリによって年齢層が違いますが、若年層から徐々に上がっていきます。

増井:無料で読める分と、そこから課金へ移るハードルは、かなり高いですか?

青木:高いと思います。我々は、「あまりストレスなくマンガ体験を作っていきたい」という出版社の思いと、当社の思いを組み合わせて作っています。

基本的には「待てば無料」になっており、待てば毎日ポイントやチケットが付与されて、特定のところまでは課金しなくても、無料でかなり読めるのが特徴です。そのおかげで、これだけのお客さまに支援されているのだと思います。

読んでいただく中で、広告や広告動画に触れるなど、いろいろなところでマネタイズしながら、しっかりと収益を取っていくことをベースにしています。その後、「どうしても続きが気になる」とか、「待てば一応読めるけれど、待ちきれない」といったケースが、多分に出てきます。その時に、初めてお客さまに少額だけ課金していただき、課金エリアに進んでいただくビジネスモデルです。

若年層が中心のため、課金ばかりだと、一時的な負荷のせいでその後が続きにくくなります。したがって、あまり無理なく継続して使っていただくことを基本に作っています。そのような背景から、多くのお客さまに支持されていると考えています。

増井:つまり、無料の方が多くても、この人数を維持していれば問題ないわけですか?

青木:まったく問題ありません。

増井:ストックビジネスに近い感じなのですね。

青木:おっしゃるとおりです。新規ユーザーの獲得だけに依存しているわけではなく、既存ユーザーの継続率が非常に高いのが特徴です。既存ユーザーが上がってきながら、広告宣伝をかけて新規ユーザーが入ってくることで、スライドに記載のように、ユーザー数が伸びています。

増井:よくわかりました。以前はアプリが増えれば、そろそろ削ろうかと気にしていましたが、最近はスマートフォンも容量が大きくなったことで、多くのアプリが入っていても、さほど気にならなくなりましたね。

青木:そうですね。やはりスマートフォンの高機能化によって、削らなければならなかった部分も緩和されてきていると思います。

加えて、通信量の問題もかなり大きいのですが、最近はキャリアのがんばりによって、より安い通信量で多くのギガ数が使えるようになってきています。マンガアプリはもちろん、いろいろな動画アプリやSNSなども含めて、ギガに余裕ができています。

我々はギガに余裕がない方に向けて、配信する電波環境によって、画像の容量を適切にコントロールしています。当社の技術によって、動画アプリを使うよりもずっと低いギガ数で、アプリを使うことができます。

ユーザーは、あまりそのようなことに気づかずに、少ないギガ数でストレスなく使うことができます。それも、技術的な特徴の1つではあります。

増井:それは、とても大事なことですね。

青木:おっしゃるとおりです。ストレスなく使えるのが当たり前の時代ですので、あまりアピールはできませんが、大事なことだと思います。

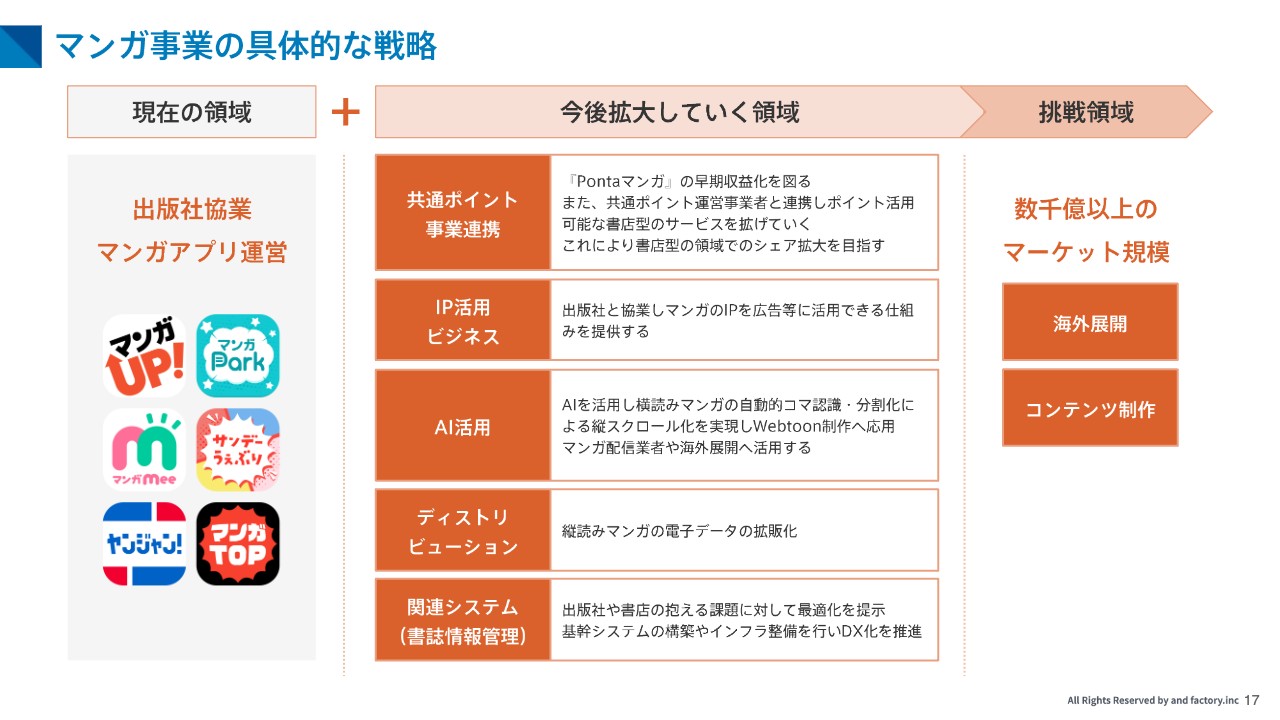

マンガ事業の具体的な戦略

青木:中期経営計画における、マンガ事業の具体的な戦略の進捗についてです。現在の領域である出版社協業マンガアプリ運営に関しては、引き続き成長を拡大させていきます。

これをベースに持ちつつ、今後、拡大していく領域としては、共通ポイント事業者連携、IP活用ビジネス、AI活用、ディストリビューション、関連システムの構築があります。ここに関しては、「Pontaマンガ」を始めとしてかなり進捗してきています。

IP活用ビジネスにおいても、大手の出版社との協業によるIP活用が動いており、リリースしていきます。AIの部分に関してもリリースし、来期以降、しっかりと売上・利益貢献させていくために動いていきます。ですので、順次、期待の持てるリリースが可能だと思っています。

挑戦領域として、特にマンガにおいては、国内だけでなく海外にもファンが増えてきています。新型コロナウイルスを契機とした巣ごもり需要の中で、海外のお客さまが日本のアニメに触れる機会が多くなっています。そのような背景から、日本のマンガに興味を持つお客さまが増え、海外に対するチャンスが非常に強まっています。

マンガ事業の戦略に対する進捗

青木:マンガ事業の戦略に対する進捗についてお話しします。既存のマンガアプリに関しては、アプリの運営だけでなく、現在はサブスクリプションやWeb版の導入にも積極的に取り組んでいます。

「マンガUP!」「マンガMee」「ヤンジャン!」においては、早期にWeb版をリリースし、Webからのアプリへの流入を行っています。「ヤンジャン!」は、Webからのサブスクリプションサービスも始めており、サブスク会員も堅調に増えています。

マンガ事業の戦略に対する進捗

青木:中期経営計画の挑戦領域の進捗です。共通ポイント連携の「Pontaマンガ」、AI活用、IPビジネスについても、スライドのとおり大きく動き始めています。

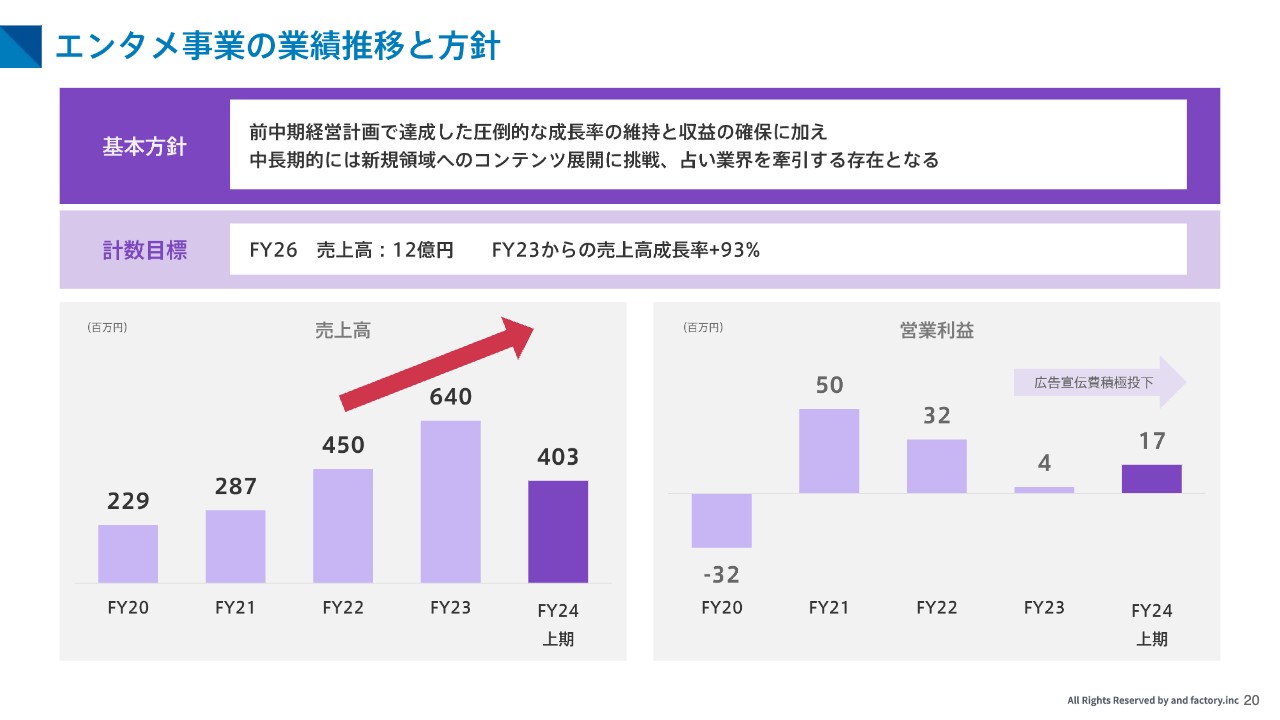

エンタメ事業の業績推移と方針

青木:エンタメ事業の業績推移と方針についてご説明します。基本方針に関しては、占い事業が中心となります。前中期経営計画で達成した圧倒的な成長率を維持と収益の確保に加え、中長期的には新規領域へのコンテンツ展開に挑戦し、占い業界を牽引する存在になっていきます。

計数目標は、FY26の売上高12億円、FY23からFY26の売上成長率をプラス93パーセントとしています。利確をそこまで急がずに、トップラインをしっかりと成長させていきたいと考えています。

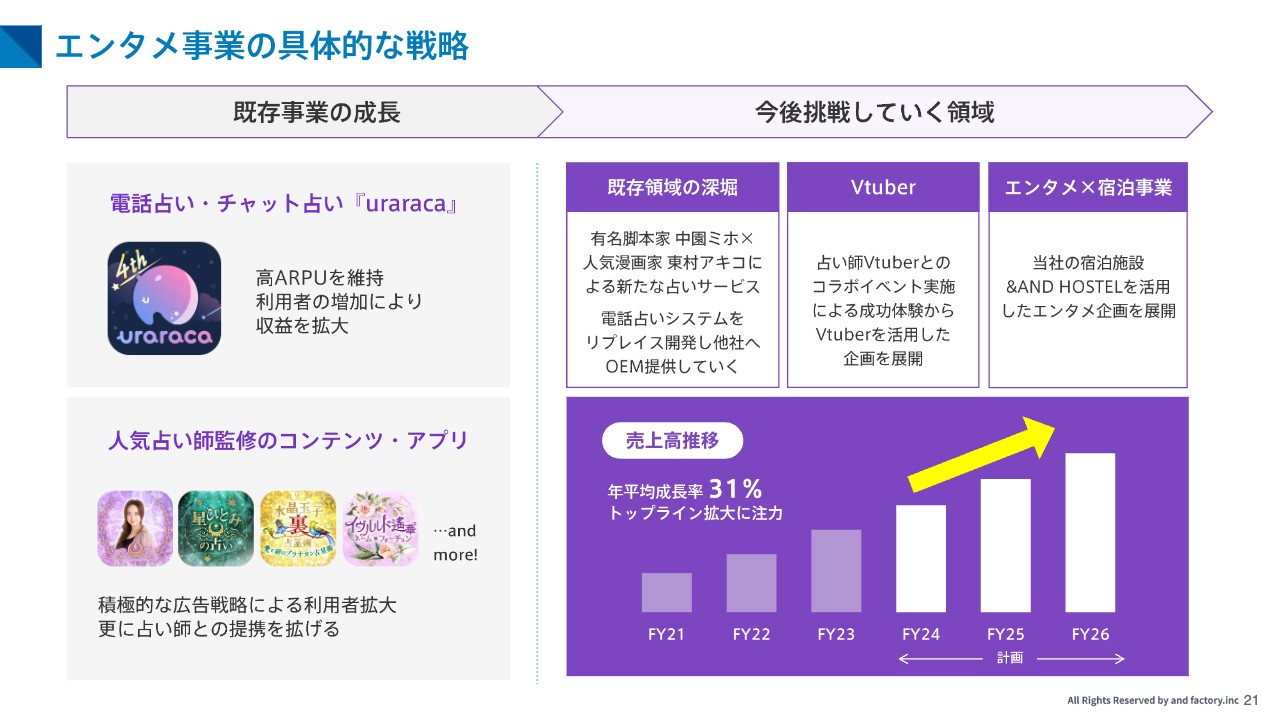

エンタメ事業の具体的な戦略

青木:エンタメ事業の具体的な戦略についてです。既存事業の成長に加え、今後挑戦していく領域としては、既存の占いアプリの協業以外に、有名脚本家・中園ミホ先生や、人気漫画家・東村アキコ先生とのコラボによる新たな占いサービスがあります。

エンタメ事業では占い以外に、VTuberとコラボした新しい展開も徐々に始めています。VTuberと「&AND HOSTEL」のコラボルームなども展開しながら、エンタメ事業では、占いからより幅を広げた事業領域にもチャレンジしていきます。

これによりトップラインの成長をしっかりと作り、年平均成長率31パーセントを維持していきたいと考えています。

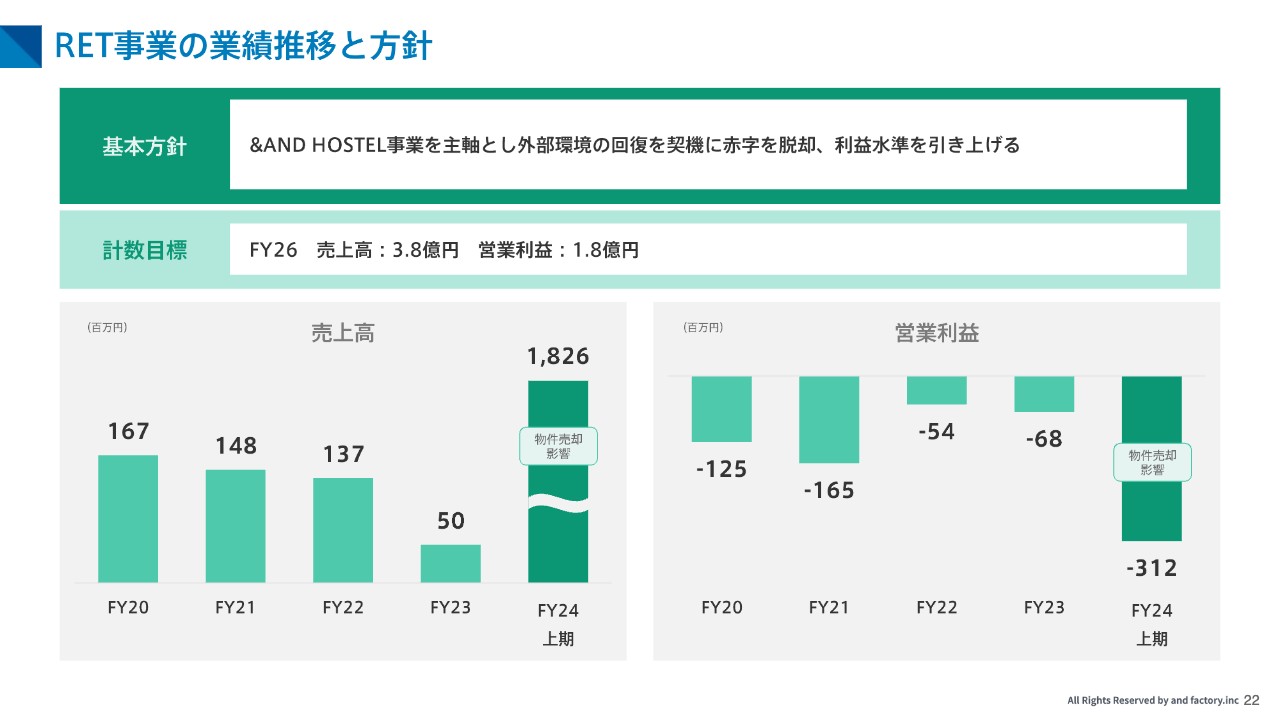

RET事業の業績推移と方針

青木:RET事業の業績推移と方針です。基本方針については、&AND HOSTEL事業を主軸とし、外部環境の回復を契機に赤字を脱却して、利益水準をさらに引き上げていきたいと考えています。

計数目標は、売上高を3.8億円、営業利益を1.8億円としています。先ほどのご説明と重複しますが、不動産の仕入れと売却は、手堅い物件を継続しつつも、安定した宿泊のランニング収益を得ていきたいと考えています。

今期、このような売却損を出し切った後は、RET事業の黒字化をしっかりと見込んでいます。したがって、インバウンドの回復を契機に、さまざまなイベント・アクションを仕込んでいきたいと考えています。

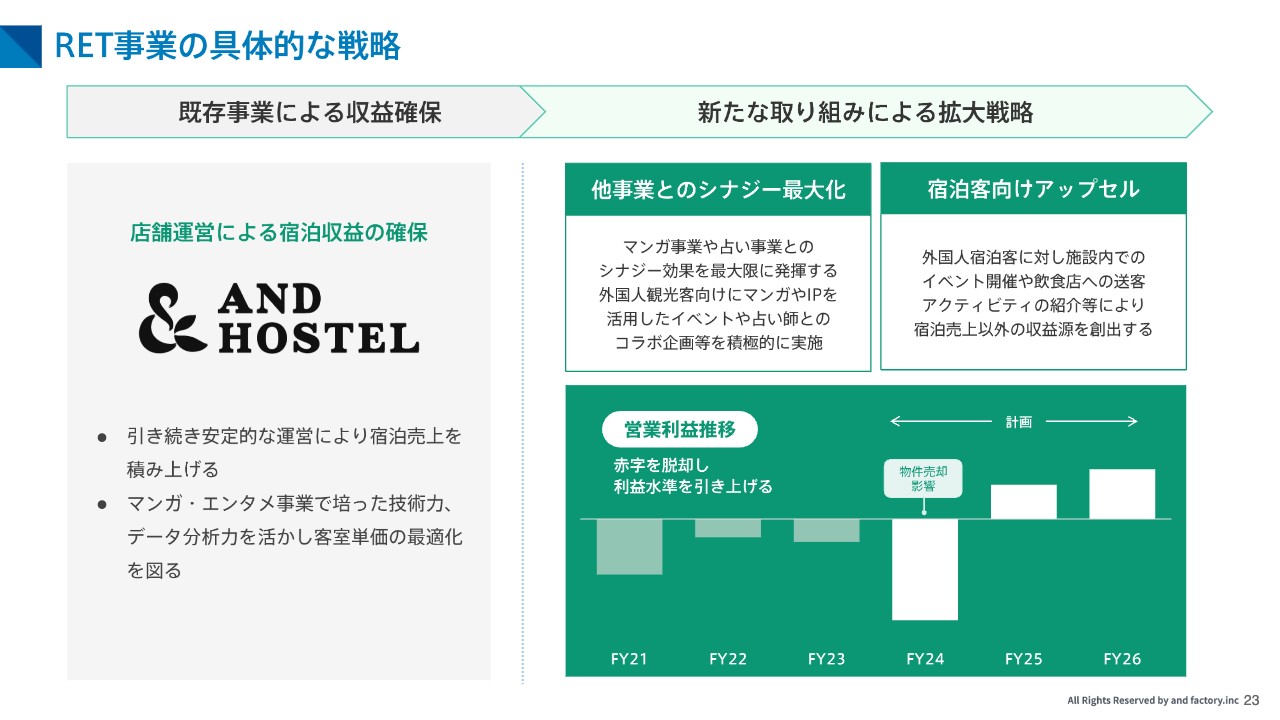

RET事業の具体的な戦略

青木:「&AND HOSTEL」ではインバウンドのお客さまがかなり伸びてきていますので、スライド右上に記載のとおり、宿泊客に向けたアップセルをしっかり作っていきたいと思っています。

現在は、宿泊の「1泊いくら」という単価がメインですが、インバウンドのお客さまは当然ながら、食事や観光など、いろいろなアクティビティに参加しています。

インバウンドのお客さまは円安を背景とし、観光に対して課金余力を持っています。ですので、宿泊だけでなく我々のホテルをハブとして、周辺の観光領域・イベント領域・別のコンテンツ課金領域のさまざまなアクティビティにアップセルしていく可能性が非常に高いと考えています。このようなところに、我々はチャレンジしていきます。

ベースで安定した黒字化を取りながら、アップしていく収益を取っていくところは、強く推進できるのではないかと考えているため、RET事業は「&AND HOSTEL」、宿泊事業を中心に取り組んでいきます。

加えて、先ほどVTuberの件もお話ししましたが、国内のお客さまに関しては、ファンとのコンテンツを絡めると、通常の宿泊単価よりも高い単価で泊まっていただける実績が出てきています。

そのようなコンテンツと組み合わせながら、国内のお客さまに対しても高い宿泊収益を出していきたいと考えています。メインのインバウンドに加えて、国内のお客さまに対しても、宿泊事業でしっかりと収益を上げていきたいと思います。

長期経営方針

青木:長期経営方針の中で、海外に対してもコンテンツ需要を出していきたいとお話ししました。

株式取得による事業強化

青木:我々は昨日、サウスワークスの株式を取得し、子会社化することを発表しました。サウスワークスは現在、ゲーム事業をメインに海外での翻訳・ローカライズを行っている会社です。スライド右下に強みを記載していますが、コンテンツに対して高い理解を持つネイティブスタッフによる翻訳事業をメインに行っています。

また、海外プラットフォームに対しても自らパブリッシングを代行しており、安定して高い引き合いを持っています。直訳サービスは海外での販売が難しいため、高い熱量のファンの方々に、どれだけ高い熱量でよい翻訳を提供できるかが肝になりますが、サウスワークスは、そのようなところを非常に得意としています。

今後は、ゲーム以外にもマンガ・アニメに領域を広げ、当社が持つ出版社との協業の強み、アセットを活かしながら、お互いに事業領域を拡大して海外に出ていこうということで、ビジョンが一致しました。そのため、当社の子会社に入っていただくことになり、グループ化を発表しました。

TAM領域への挑戦

青木:当社のTAM領域への挑戦についてです。ここまでお話ししたように、我々の事業領域を掛け合わせながら、海外展開に挑戦していきます。

したがって、当社単独でがんばりきるのではなく、このようなシナジーのある会社に今後もグループに入っていただきながら、当社の圧倒的な成長を目指していきたいと考え、今回プレスリリースを出しました。

荒井:サウスワークスの事業内容などを見ると、メインは英語で、そのあとに簡体字などが続いていますが、海外展開ではどの国への進出を視野に動きを進めていらっしゃるのでしょうか?

青木:現在メインで考えているのは英語圏です。北米を中心に英語で読んでいただいているお客さまにリーチしていくことを第一に考えています。

一方で、マンガは世界中で広がりつつあり、フランス、タイ、韓国、中国圏などさまざまな領域でニーズが高まってきています。したがって、英語圏を中心にしながら、そのような国への展開を目論んでいきたいと思っています。

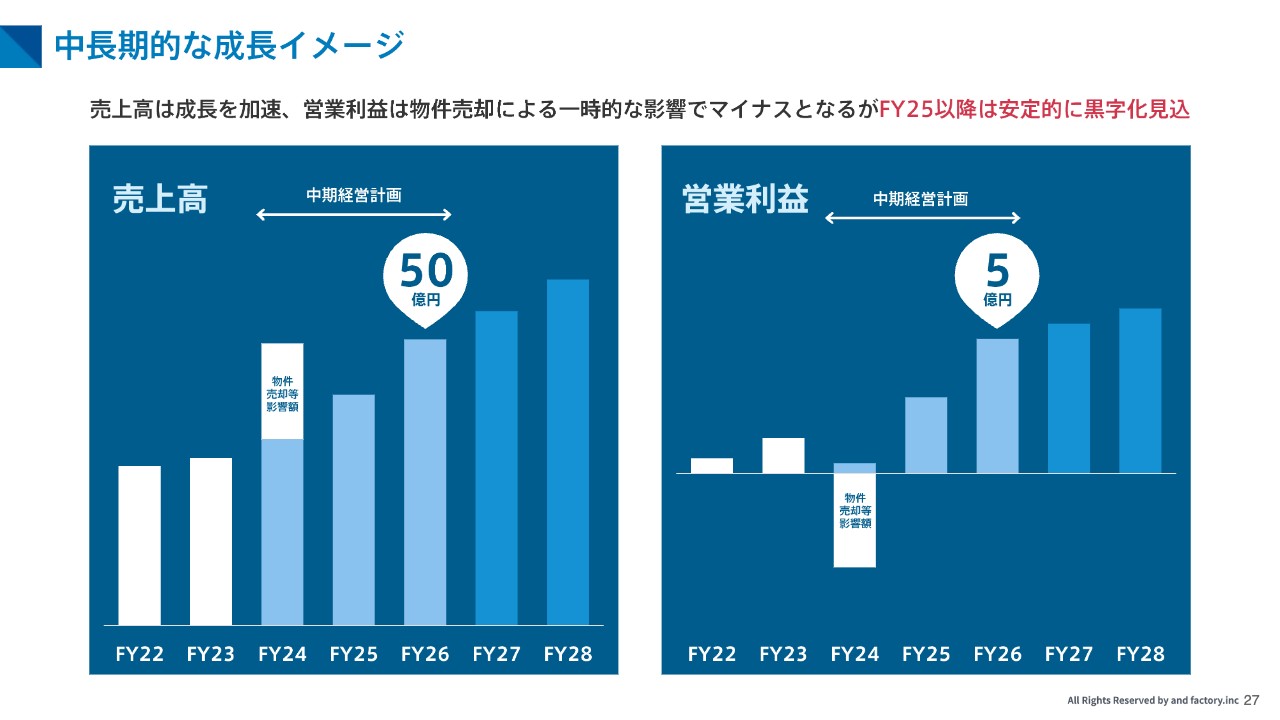

中長期的な成長イメージ

青木:最後のページとなります。中長期的な成長イメージとして、中期経営計画期間の売上高・営業利益を示しています。中期経営計画の最後の年であるFY26においては、売上高50億円、営業利益5億円を見込んでいます。

ここで圧倒的な売上と利益を出すことにより、FY27以降、さらに成長していくための契機にしたいと考えています。確実な黒字と売上成長の両方を目論みつつ成長していきたいと思います。

質疑応答:Webtoonについて

増井:縦読みのWebtoonについて、私はまだあまり馴染みがないのですが、韓国ではかなり浸透していると聞きます。こちらは原作の世界観やテンポ感を損なわずに上手く伝わるようになっているのですか?

青木:おっしゃるとおりです。Webtoonはもともと韓国から始まったコンテンツで、それが日本に入り流行し始めています。基本的にはフルカラーマンガで、スマートフォンの縦スクロールに特化しているのが特徴です。日本のマンガの作り方と違い、最初からスクロールを意識した作りになっています。

そのため、最適なコマ数や、スクロールを間延びさせて感情表現を出すなど、そのような作りが非常に優れています。スマートフォンでもストレスなく、続きが気になる設計が可能なことから、今かなり注目されている制作手法です。

荒井:では、今後は制作者も縦読みされる可能性を前提にコマ割りしていくことになるのでしょうか?

青木:制作者も両軸で考えているケースが多いのですが、Webtoonの場合は、原作を描く人、キャラクターを作る人、着色する人など、分業制で作っています。それに対して、日本のマンガは基本的に1人の作家が作ります。アシスタントがサポートするケースはありますが、作る形式が違います。

すべての方が、両方をできるわけではありませんが、もともとマンガの世界的流行によりWebtoonが開発されたため、今後は両方を睨みながら制作する方が増えてくるのではないかと思います。

質疑応答:広告宣伝費について

増井:2023年度から広告宣伝費をかなり投下されていますが、どのような戦略をお持ちなのか教えてください。

青木:大前提として、当社の事業は、先ほどお伝えした約1,000万人のユーザー数や占い事業の成長からもわかるように、新規のお客さまを獲得し続けるビジネスモデルです。広告宣伝費はそのために必要なコストと考えているため、今期、来期も含めて一定金額を投下し続けていきます。

ただし、そのような中でも効率化は重要な指標と考えています。1人当たりの獲得単価や継続率、回収期間、回収率、出稿先の選定など、予算のリバランスについてはかなり精緻にチェックしています。無駄使いせずに、一定の回収の目処が立つ戦略のもとに予算を組んでいるため、確実にお客さまの獲得を継続できると考えています。

増井:やはりWeb広告がメインなのですか?

青木:そのとおりです。

増井:単価もかなり上がっているのでしょうか?

青木:最近はクッキーやトラッカー問題などで単価は上がりつつあります。リサーチやトラッキングが難しくなってきている時代ではありますが、我々は1期目から少しずつ広告出稿を行っており、今期が10期目となります。

マーケティングの専門チームを持っていることが強みでもあるため、トラックレコードの数字を見ながら、この程度の単価であればできるという実績をもとに運営しています。単価の感覚も待たずにいきなり広告宣伝費をかけると無駄使いになりますが、その部分の勘所が強いのも1つの強みです。

増井:社内でチームを持っているのですね。

青木:マーケティングチームがあります。

質疑応答:占い事業について

荒井:占い事業について、電話占いやチャット占いなどもあるそうですが、都度課金のサービスが占める割合はどの程度でしょうか?

青木:現在、都度課金と月額サービスの両方を展開していますが、だいたい半々で安定した構成比となっています。

荒井:都度課金のほうは、比較的新しいユーザーが増え続けているイメージでしょうか?

青木:おっしゃるとおりです。新規コンテンツを次々にリリースしていくため、既存のお客さまも戻ってきて課金していただくことも多いと思います。

荒井:追加でどんどん課金していくイメージですね。

青木:そのとおりです。

質疑応答:「マンガUP!」について

増井:「マンガ事業の『マンガUP!』について、スクウェア・エニックスのカラーがまったく感じられないのは、そのような方針で作ったためでしょうか?」というご質問です。

青木:「マンガUP!」に関しては、「マンガUP!」オリジナルとしてアプリを立ち上げています。前スクウェア・エニックスの作品はありつつも、「マンガUP!」独自のコンテンツを主軸に動いているため、そのような意味ではスクウェア・エニックスらしさがあったりなかったりという印象だと思います。

ただし、例えばファンタジー系や、最近では異世界転生モノ、王道ジャンルなども出てきているため、我々としては、「マンガUP!」の中にもスクウェア・エニックスらしさは十分にあると捉えています。

増井:エンタメ事業にも『FINAL FANTASY』のアプリがありますが、どのような内容なのですか?

青木:スクウェア・エニックスとの協業で、スマホアプリ「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS」の公式攻略アプリを展開しています。非公式の攻略情報がいろいろ出回っていますが、公式として、ファンの方にとって嘘ではない、憶測ではない攻略情報を集めています。

また、攻略アプリで定額課金していただくと、本体のゲームに付随するガチャの一部が攻略アプリでもできる設定になっています。

増井:連携しているのですか?

青木:そのとおりです。たくさんのキャラが出てくると、本体のアプリではなかなか出づらいものがあります。ファンの方はコンプリート欲が強いため、そのような方は攻略アプリで昔のガチャを回してキャラを得て、そのキャラを本体に送ることができます。

公式アプリだからこそできるシナジーとして、ゲーム部門のスクウェア・エニックスとも協業している背景があります。

増井:攻略本だけのイメージではまったくないのですね。

青木:ファンの方が望んだ機能を提供していくかたちとなります。やり込みの方には必ず使っていただいています。

質疑応答:「Pontaマンガ」について

荒井:「『Pontaマンガ』は過去の懐かしいマンガも読めるようですが、現在のアクティブユーザーの年齢層を教えてください」というご質問です。

青木:「Pontaマンガ」に関しては、ユーザー獲得の源泉を主にPontaポイント経済圏としている背景があります。Pontaポイントを利用しているユーザー層をベースにトレースされることから、「ポイ活」の意味でも主婦を含む女性層が多いのが1つの特徴です。

「Pontaマンガ」のもう1つの意外な特徴は、40代から50代の男性層も多いことです。Pontaポイント経済圏はかなり大きいため、さまざまな方がいらっしゃるのですが、女性をベースにしながらも40代から50代の男性層が増えてきています。現在は、そちらに向けた作品も準備し始めています。

質疑応答:マンガアプリの「Pontaポイント」以外への展開について

荒井:「マンガアプリは、例えば『dポイント』や『Vポイント』など、『Pontaポイント』以外で開始される予定はあるのでしょうか?」というご質問です。

青木:具体的なことはなかなかお伝えできないのですが、我々は中期経営計画で「共通ポイント事業連携」を掲げています。

おっしゃるとおり、共通ポイント事業者は現在熾烈な競争下に置かれています。「Pontaポイント」以外にもさまざまなポイント事業者があり、最近では合併した事業者もあったと思います。

ポイントを貯める戦略や消費する戦略について各事業者が思考する中、マンガは日本人にとって消費しやすいデジタルコンテンツの代表格であり、さまざまな連携の可能性は非常に高いと考えています。

荒井:では、あらゆるポイントとの連携の可能性があるということですね。

青木:そのとおりです。

質疑応答:RET事業の強み・弱みについて

増井:「RET事業の不動産の部分について、他社にない強みはありますか? また、改善すべき弱みについても教えてください」というご質問です。

青木:我々は、IT事業やスマートフォンアプリ開発を祖業としていることから、不動産会社にはできないような、例えば予約関連システムや、スムーズな宿泊体験の提供などが1つの強みだと思っています。

宿泊単価に関しても、さまざまな周辺施設の単価を我々のシステムですべて分析しているため、かなりテック寄りのアプローチで宿泊施設の運営ができています。

なおかつ、先ほどお伝えしたVtuberやマンガについても、リアル施設とコンテンツは非常に相性がいいと思っています。ファンはかなり強い購買力を持っていますので、デジタルで課金するのではなく、グッズやイベント、限定商品など、リアルだからこそ課金する方も多くいます。そのように、コンテンツとリアルアセットを掛け合わせるところも、我々がリアル不動産を持っている強みだと考えています。

一方で課題としては、裏返しになりますが、例えばビジネスホテルなど、全国に店舗を持っているホテル事業者はお客さまを抱えていて、店舗同士で送客し合ったり、各地で出張客にポイントを付けたりすることができます。我々はIT事業から始めているため、そのような事業者と比べると、やはりまだ規模が小さいと思います。

また、「IT屋」としてのアプローチしかできていない部分もあるため、「ホテル屋」としてどのように戦っていけるかを考えていかなければならないと思っています。

荒井:RET事業についても、ホテルでのポイント連携などはあるのでしょうか

青木:今はまだ体制が整っていないのですが、今後泊まっていただくお客さまに対して、次回宿泊時の割引や、我々の別の店舗に泊まっていただいてもポイントが使えるようにするなどが考えられます。

インバウンドのお客さまは、大阪に宿泊し、新幹線で東京に行って、東京で宿泊することもあるため、我々の「&AND HOSTEL」から別の「&AND HOSTEL」に移動していただくことで、割引やポイント付加のような戦略は十分にあり得ると思っています。

荒井:ありがとうございました。最後に、本日ご覧になっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします。

青木氏からのご挨拶

青木:本日はお時間をいただき、ありがとうございました。私としては、現在の売上・利益・株価は納得のいく水準ではないと思っています。ですので、今後は売上と利益を着実に伸ばしながら、会社を再成長させていきたいと強く感じています。

今回を機に、and factoryに期待を持っていただければ幸いです。細かなご質問などありましたら、いつでも私もしくはIR担当までご連絡いただければと思います。今後も我々の成長にご期待ください。引き続きよろしくお願いします。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日企業に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:上場以来株価が右肩下がり状態ですが、株価対策は考えていないのでしょうか?

回答:現在の株価の水準は過去の水準と比較しますと低位に留まっていると捉えております。こうした状況につきましては、経営陣一同重く受け止めており、出来高および業績の向上の双方を最重要課題として取り組んでおります。

大胆なコーポレートアクションやIR活動の充実により知名度・認知の向上を図り、流動性を高めていく方針です。

<質問2>

質問:マンガアプリは、CMでよく見る競合他社もあると思いますので、違いと強みについて知りたいです。

回答:当社は複数の大手出版社と協業し出版社毎のオリジナルアプリを開発し運営しております。そのため開発から広告運用等の運営まで一気通貫してスピーディに行うことができます。

また、出版社から直接作品の提供を受けておりますので、様々な作品を扱う他社の総合書店アプリと比較し流通コストが低額です。さらに出版社とのリレーションを活かした施策を打つことができることも大きな強みとなっております。

<質問3>

質問:2024年1Qは不動産売却影響による一時的な赤字とのことですが、2023年度の実績に比べて来期の伸びがあまり伸びていない予想を見ました。実際のところはどうなのでしょうか?

回答:2023年8月期までRET事業は長らく赤字が続いており、進行期である2024年8月期につきましてもご認識のとおり不動産売却による一時的な影響により赤字計上を見込んでおります。しかし2025年8月期以降は宿泊売上が好調に推移することを見込んでおりますので黒字へと転換する予定です。

<質問4>

質問:SAMの実現により、どこまで利益を拡大できるとみているのでしょうか?

回答:SAM領域で掲げている施策は主にマンガ事業に関連するものです。既にAI活用・IP活用ビジネス・共通ポイント事業連携(Pontaマンガ)については取組みを開始しております。

これらの施策を今後ローンチさせ収益化することで、中期経営計画の最終年度である2026年8月期には2023年8月期から売上高約1.4倍の成長を目指します。

<質問5>

質問:海外の顧客はまんがを英語で読めるのでしょうか?

回答:一部の人気タイトルは他社で翻訳・流通されておりますが、現在当社でリリースしているサービスでは英語版を読むことはできません。今回買収するサウスワークス社や、海外パートナーとの提携等の施策により海外市場への進出を目指してまいります。

<質問6>

質問:RET事業について。現在「SHINSAIBASHI EAST」の物件のみですが、既に次の物件の確保はされているのでしょうか? 1件のみで会社の成長を支えるような規模ではないと思うのですが。

回答:「&AND HOSTEL」は現在「SHINSAIBASHI EAST」のみ自社店舗として稼働しておりますが、自社保有によるリスクとリターンを勘案した検討を進めてまいります。その中で店舗の確保等が確定した場合は速やかに情報を開示してまいります。

<質問7>

質問:今期赤字見込みのようですが、株主優待は継続されるのか、株主還元全体についてのお考えをお聞かせください。

回答:株主のみなさまへの利益還元は当社の最重要課題として取り組む所存でございます。株価の向上によるキャピタルゲインと株主優待によるインカムゲインを合わせた株主のみなさまへの利益向上を目指してまいります。現時点では株主優待を継続して実施する方針です。

この銘柄の最新ニュース

アンファクのニュース一覧- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … WHDC、ククレブ、オーバラップ (1月14日発表分) 2026/01/15

- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … WHDC、IGポート、ククレブ (1月14日発表分) 2026/01/15

- 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2026/01/14

- 2026年8月期 第1四半期決算説明資料 2026/01/14

- [Summary] Consolidated Financial Results for the Three Months Ended November 30,2025 2026/01/14

マーケットニュース

おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る

and factoryの取引履歴を振り返りませんか?

and factoryの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。