【QAあり】荏原製作所、1Q受注高は過去最高となった前年同期と同水準 半導体市場は底を打ち精密・電子事業を中心に収益性改善

目次

伊藤仁士氏(以下、伊藤):みなさま、こんばんは。IR・広報部長の伊藤でございます。本日はお忙しいところ、弊社説明会にご出席くださり誠にありがとうございます。

本日お話しする内容はスライドのとおりです。会社概要に続き、先月発表した2024年第1四半期決算の概要、現在取り組んでいる中期経営計画「E-Plan2025」の進捗、株式分割、株主還元についてご説明します。

荏原の概要

はじめに会社概要からご説明します。弊社は1912年に創業し、今年で創業112周年を迎えます。本社は東京都大田区で、羽田空港のすぐそばにあります。2023年12月末現在の関係会社数は117社、連結従業員数は約2万名規模の会社です。

荏原製作所の歴史

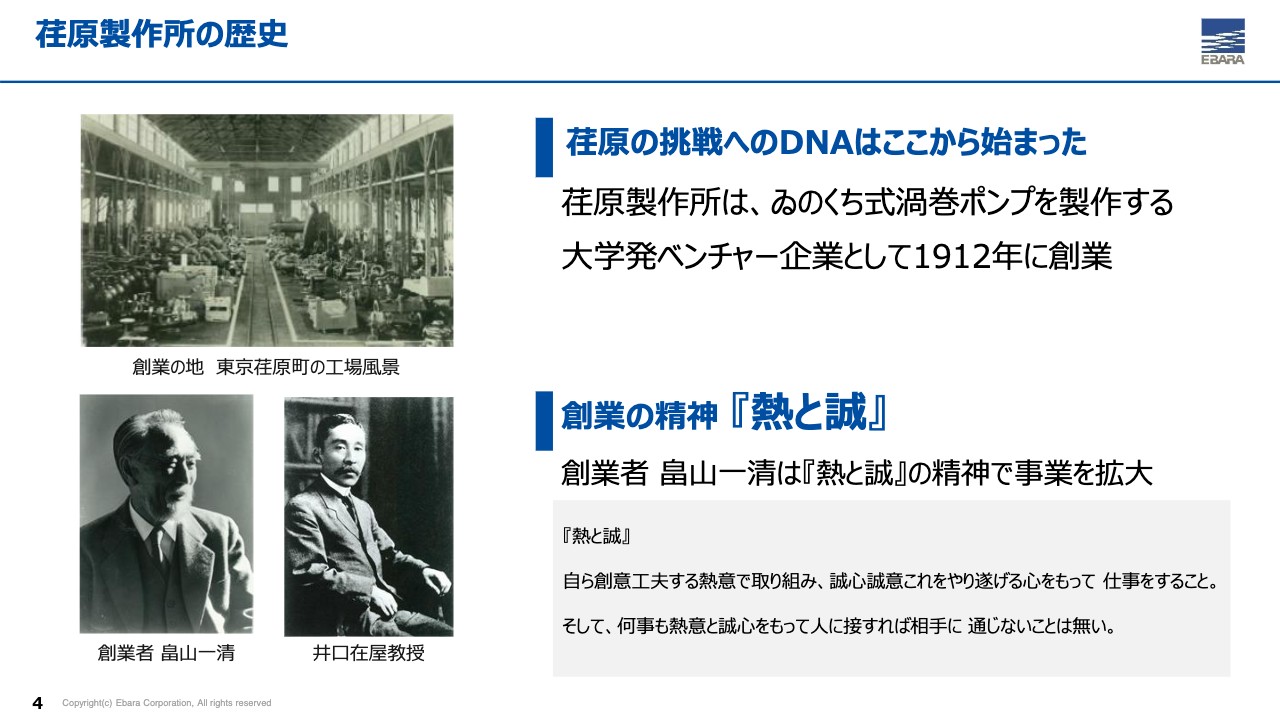

荏原製作所は「ゐのくち式渦巻ポンプ」を製作する大学発ベンチャーとして創業しました。スライド左下の写真が、創業者の畠山一清です。東京帝国大学の恩師にあたる井口在屋教授の理論を実現化するために会社を興しました。

スライド右側に記載している創業の精神「熱と誠」は「自ら創意工夫する熱意で取り組み、誠心誠意これをやり遂げる心を持って仕事をすること」を意味しています。この精神は今も従業員の中に息づいており、我々も常に意識しているものです。

製品で見る荏原の事業の歴史

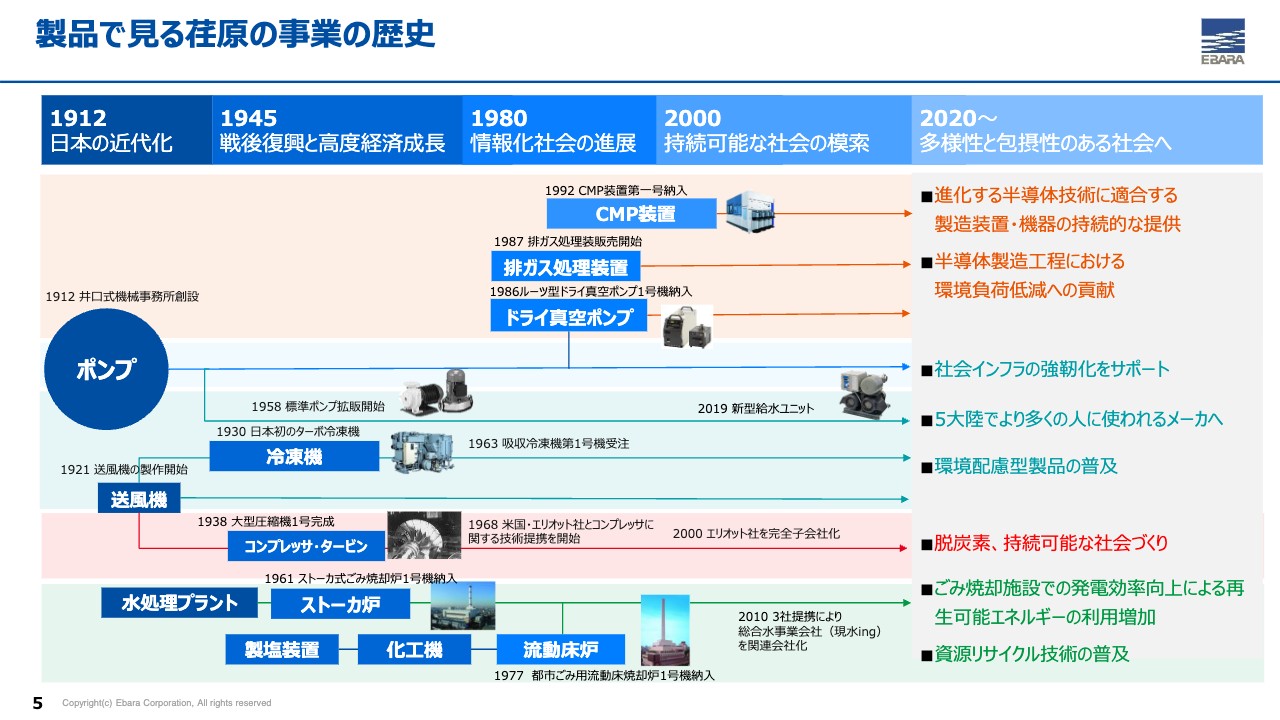

弊社の製品と事業の歴史についてご説明します。先ほどご説明したように、1912年に大型ポンプを日本の水インフラに供給する事業から始まっています。

ポンプは流体を扱うため、内部に「回転体」と呼ばれる羽根車が入っています。そのような技術については、例えば取り扱うものが水であればポンプ、ガスなどの気体には送風機やコンプレッサ・タービンに使われます。また、冷凍機のうち「ターボ冷凍機」と呼ばれるものは、ポンプと同じように内部に羽根車が入っています。

このように共通の技術を使うことで、冷凍機、送風機、コンプレッサ・タービンと事業を広げてきました。

一方で、ポンプの販売先としては、水処理プラント等があり、このようなマーケットで環境事業を拡大してきました。その途中で焼却炉の技術導入を進め、現在の主力製品の1つであり、非常に特徴的な技術を使った「流動床炉」という焼却炉を中心に事業展開を行っています。

また1980年代には、勃興しつつあった半導体市場にドライ真空ポンプを投入しました。

そのほか、CMP(ケミカル・メカニカル・ポリッシャー)装置については「回転体の技術と流体を扱う技術を持つ荏原であれば、このような装置が開発できるのではないか」とお客さまからご提案いただき、開発を進めました。CMP装置はウエハを研磨する装置で、主力事業の1つとして育っています。

2023年から組織変更を行い、現在はスライドのとおり5事業を展開しています。

2023年12月期の業績

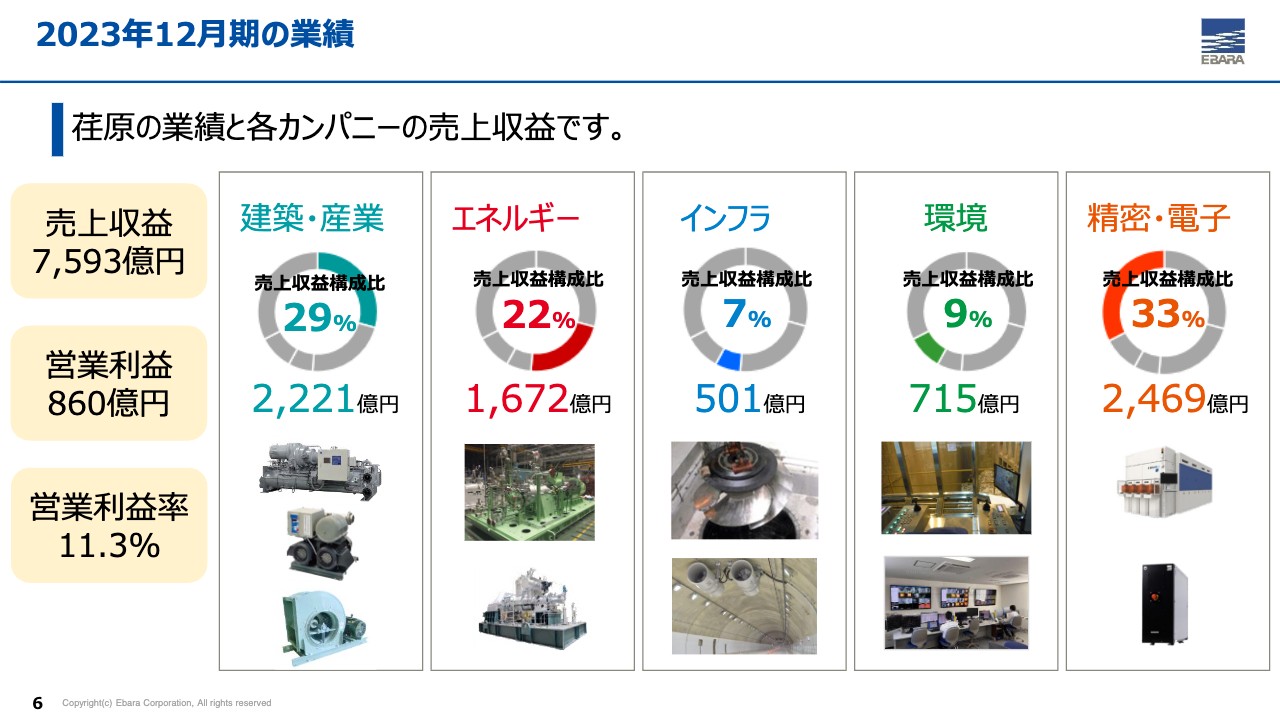

2023年12月期の業績についてご説明します。全社の売上収益は7,593億円、営業利益は860億円と、営業利益率で10パーセントを超えるような業績となっています。

建築・産業セグメントでは、スライドの画像のような冷凍機、標準ポンプ、送風機を展開しています。エネルギーセグメントでは、画像のようなコンプレッサやオイル&ガス向けのカスタムポンプなどを展開しています。

弊社の祖業であるインフラセグメントでは、画像のような大型ポンプを公共体を中心とした水インフラへ供給しています。環境セグメントでは、画像のような焼却炉を同じく公共体を中心に供給しています。

精密・電子セグメントでは、先ほどご説明したように、ドライ真空ポンプとCMP装置を半導体メーカーに供給しています。

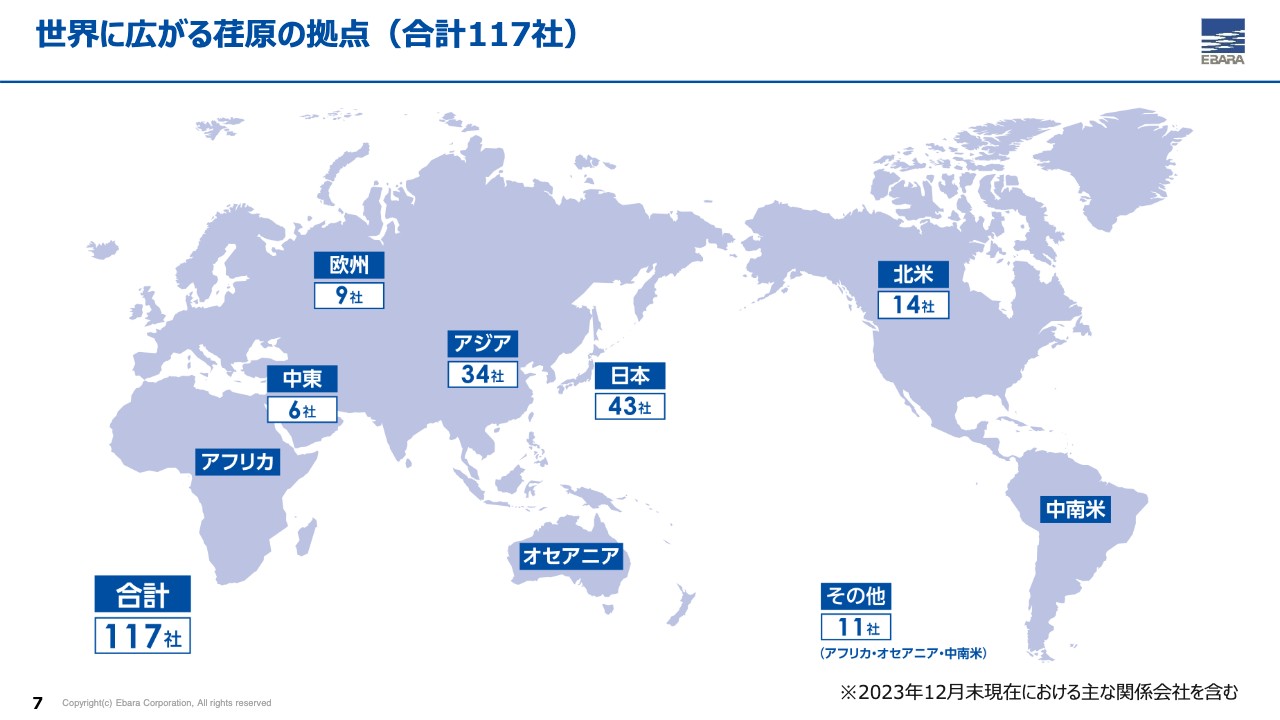

世界に広がる荏原の拠点(合計117社)

荏原製作所は、現在117社の拠点を持っています。スライドのように子会社数はアジアに多く、北米、中南米、欧州、中東とグローバルに事業展開を行っています。

くらしを支える荏原の製品

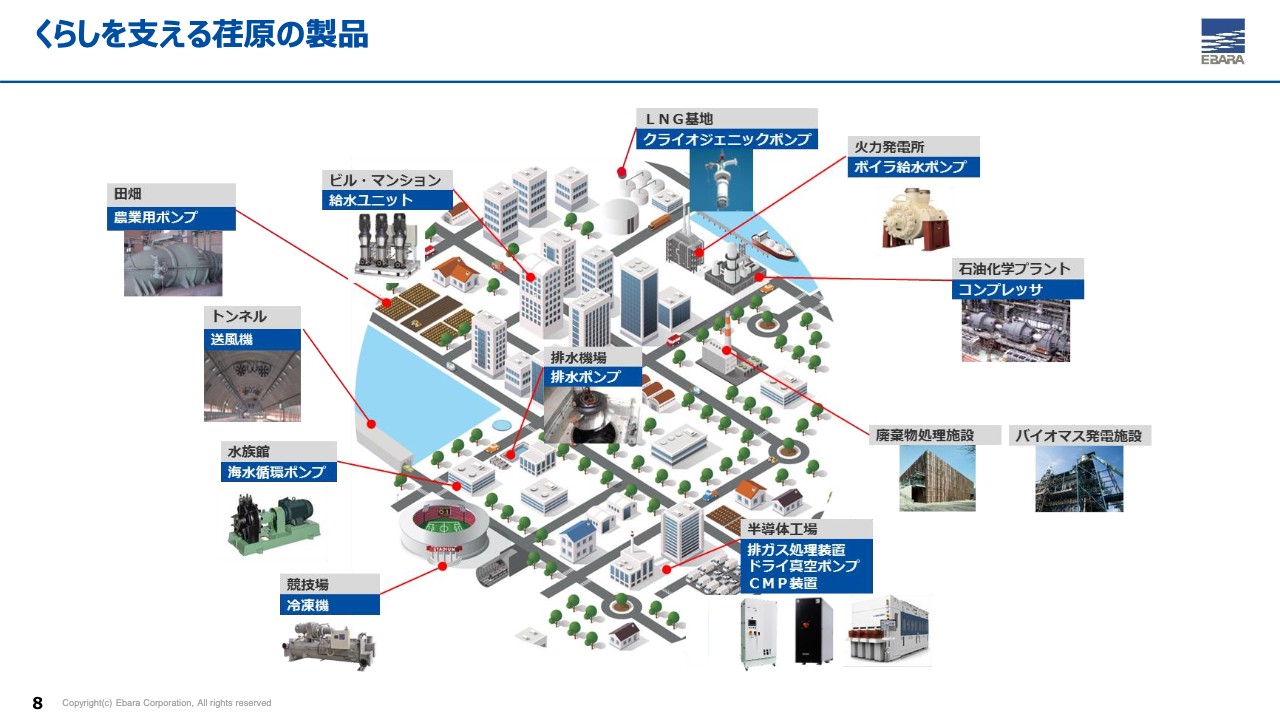

我々の製品は、みなさまの目にとまる機会は少ないですが、スライドに示すように生活や社会インフラを支えるためには欠かせないものです。

例えば、みなさまが働くビルで、水道の蛇口を捻れば水が出るのは我々のポンプを使っているからですし、トイレの使用後に下水を流すためにも我々のポンプが使われています。そのほか、ゴミ焼却施設、水族館、みなさまが使っているスマートフォンに欠かせない半導体チップの製造には、弊社の製品がなくてはならないものとなっています。

世界中で活躍する荏原の製品

弊社の製品は世界中で活躍しています。例えば、スライド画像のように、ラスベガスのフーバーダムからの取水システム、イタリアのコロッセオの外壁洗浄、シンガポールのマーライオンの噴水システムには弊社のポンプが使われています。

私もシンガポールに駐在していた時期があり、お客さまにこの話をすると驚かれるとともに、荏原の名前を覚えていただくきっかけになっていました。

当決算におけるポイント

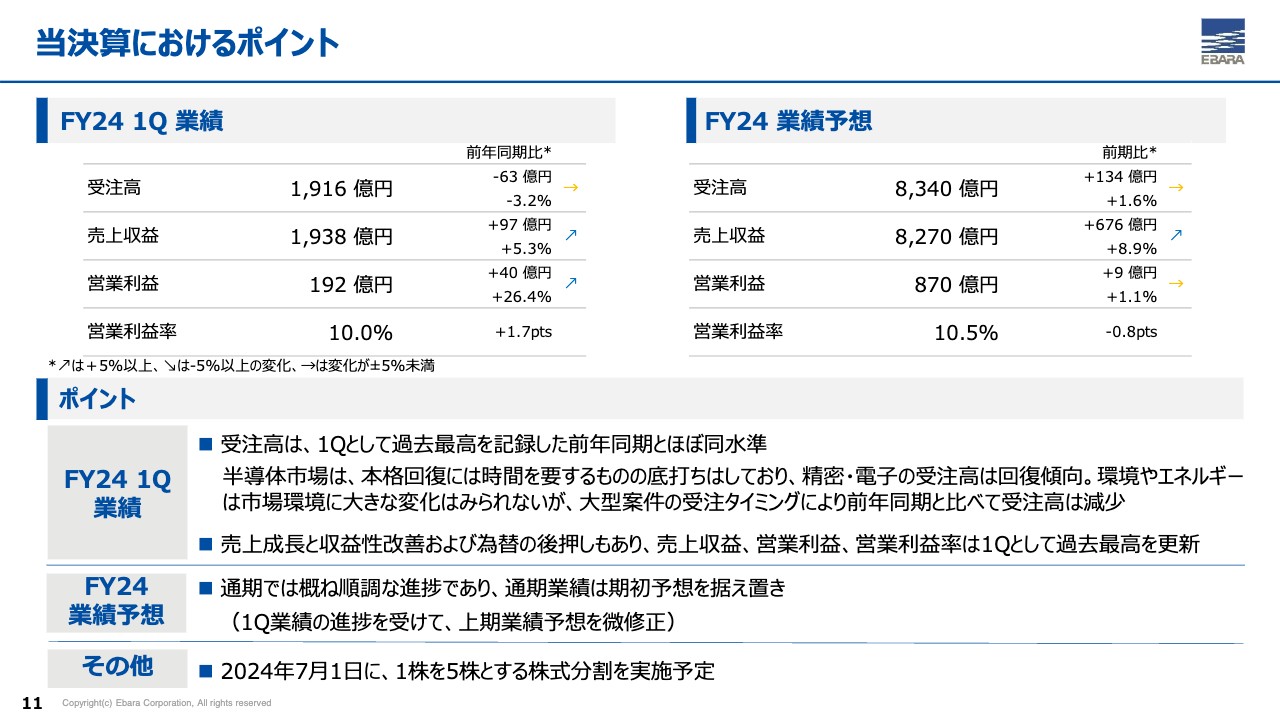

先月発表した、第1四半期決算の概要をご説明します。スライド左上に第1四半期の業績をまとめました。受注高は1,916億円と昨年よりわずかに減少していますが、第1四半期として過去最高となった前年同期とほぼ同水準になっています。

半導体市場の本格的な回復にはまだ少し時間がかかると思われますが、底は打っており、昨年と比べて受注高は回復しています。環境事業やエネルギー事業は、昨年大型の受注がありましたが、今年は少しタイミングがずれて受注高は減少しています。

一方で、売上収益と営業利益は、第1四半期決算としては過去最高を記録し比較的好調です。営業利益率は10パーセントになっています。

スライド右上に2024年の業績予想を示しました。2月に発表した予想から修正はなく、受注高8,340億円、売上収益8,270億円、営業利益870億円で計画しています。上半期の計画については、現在の事業状況を反映して一部修正しましたが、通期見通しは順調な進捗のため変更はありません。

また、後ほどご説明しますが、2024年7月1日に弊社の株式1株を5株とする株式分割を実施予定です。

FY24 1Q 連結決算サマリ_セグメント別

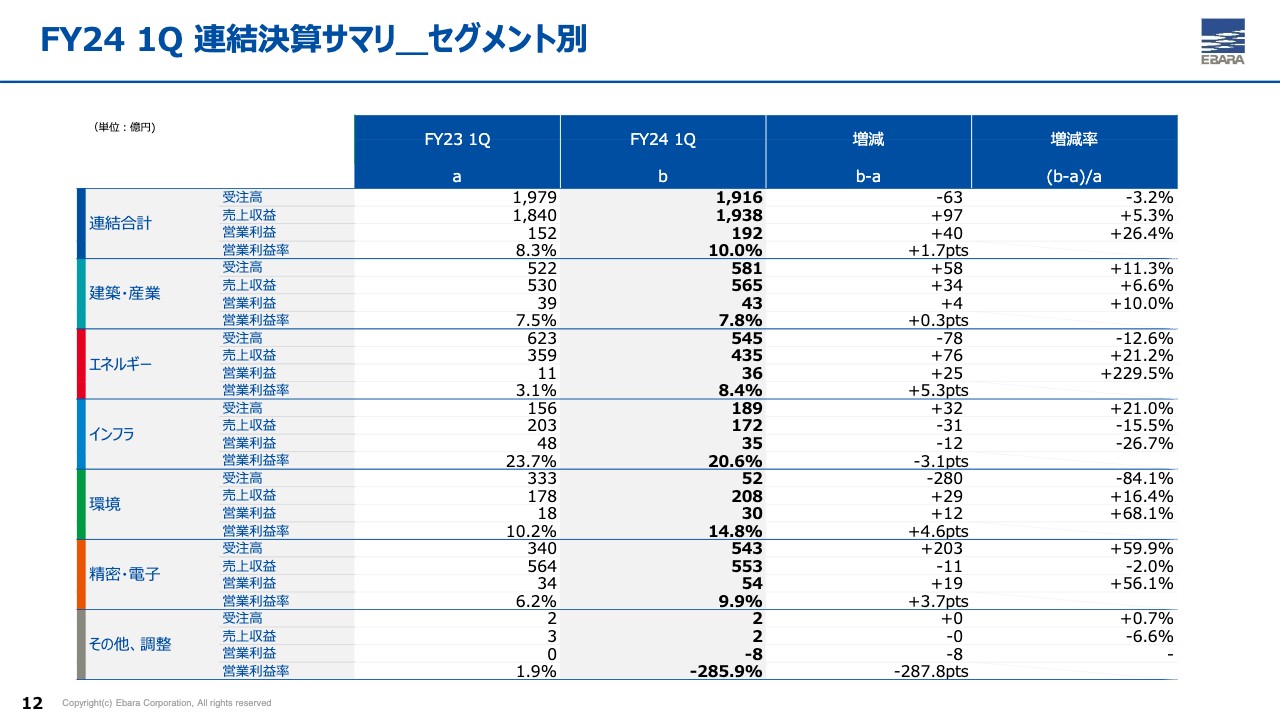

セグメント別の決算サマリーです。細かい表となり恐縮ですが、上から順にご説明します。建築・産業セグメントは、昨年比で見ていただくとわかるとおり、受注高・売上収益・営業利益のいずれも増加し、順調な進捗となっています。

エネルギーセグメントは、昨年大型の受注があったため受注高はわずかに減少していますが、売上・営業利益は昨年比で増加し、こちらも順調な進捗です。インフラセグメントは、受注は昨年比で増加しているものの、売上・営業利益はやや減少しました。工事進行基準により、売上増加のタイミングが少し後ろにずれたのが要因です。

環境セグメントは、先ほどご説明したように、大型案件の受注があった昨年に比べて大きく減少していますが、こちらは計画どおりで特に大きな失注があったなどの背景はありません。売上・営業利益は昨年比で増加しています。

精密・電子セグメントは、受注は市場の回復を受けて昨年より大きく増加しており、売上・営業利益についてもほぼ昨年並みと順調に推移しています。

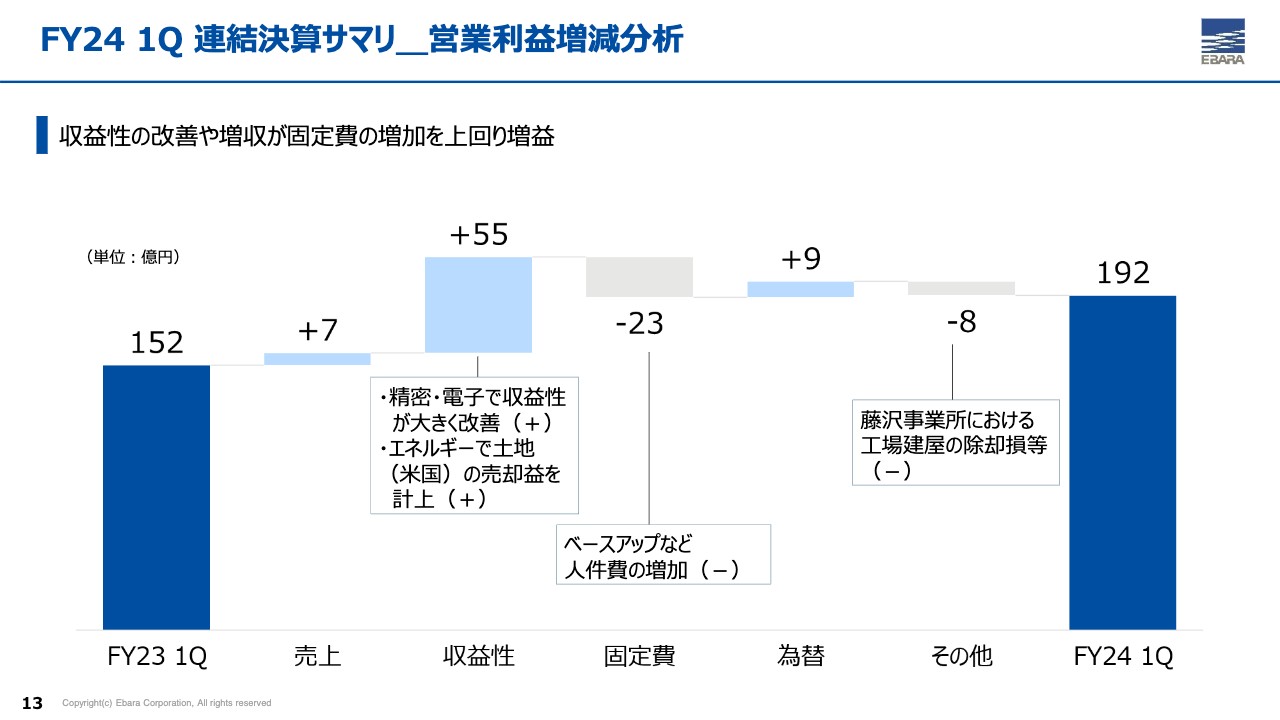

FY24 1Q 連結決算サマリ_営業利益増減分析

スライドの図は、昨年第1四半期の営業利益152億円から今期第1四半期の192億円まで、どのような増減があったかを分解したものです。注目していただきたいのは収益性です。55億円のプラスとなっているように、精密・電子セグメントを中心に収益性が改善しています。

固定費は、昨今は弊社もベースアップなどに取り組んでおり、人件費の増加でマイナス23億円となっています。このような増減があり、結果として営業利益は昨年比で増加しました。

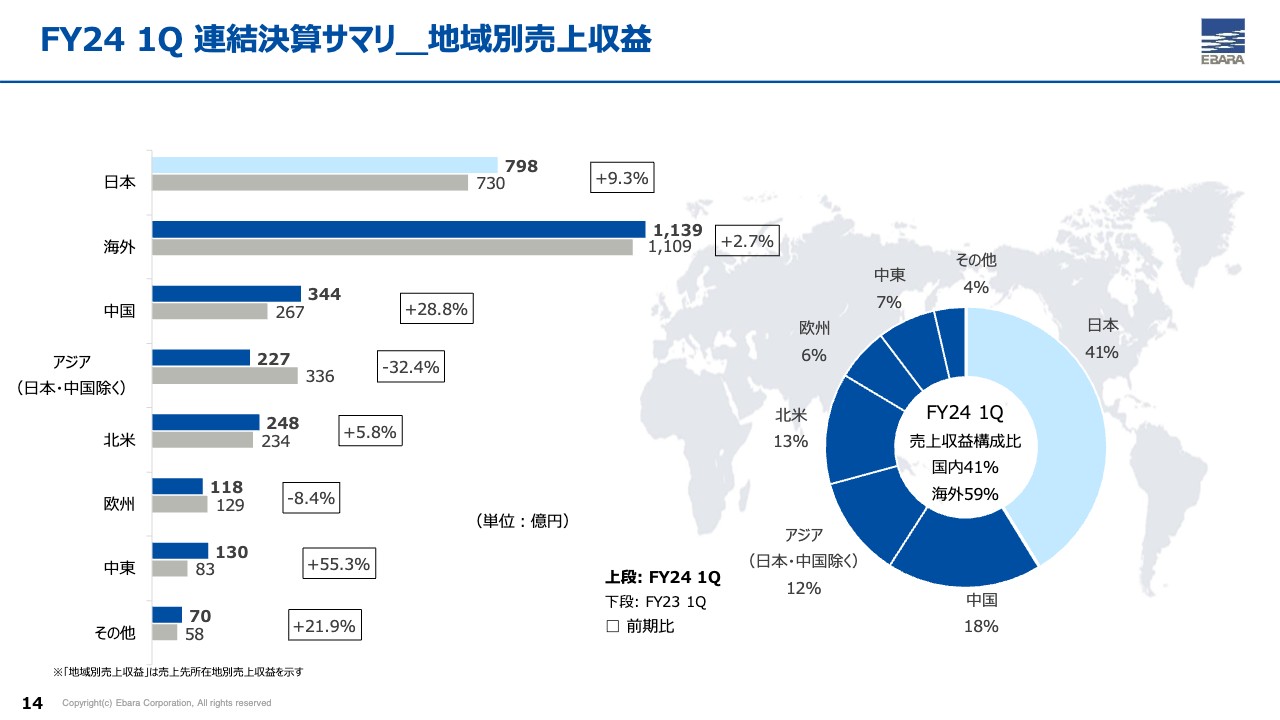

FY24 1Q 連結決算サマリ_地域別売上収益

地域別売上収益の構成です。スライド右側の円グラフのうち、濃い青色に当たる部分が海外の売上ですが、現在は弊社売上の約60パーセントを海外が占めています。

左側の地域別グラフでは、第1四半期は日本も大きく伸びており、海外も3パーセント程度ではあるものの伸びました。地域別では、中国が昨年比で大きく伸びる一方で、日本と中国を除くアジアは大きく減少しています。これは主に精密・電子セグメントの影響によるものです。

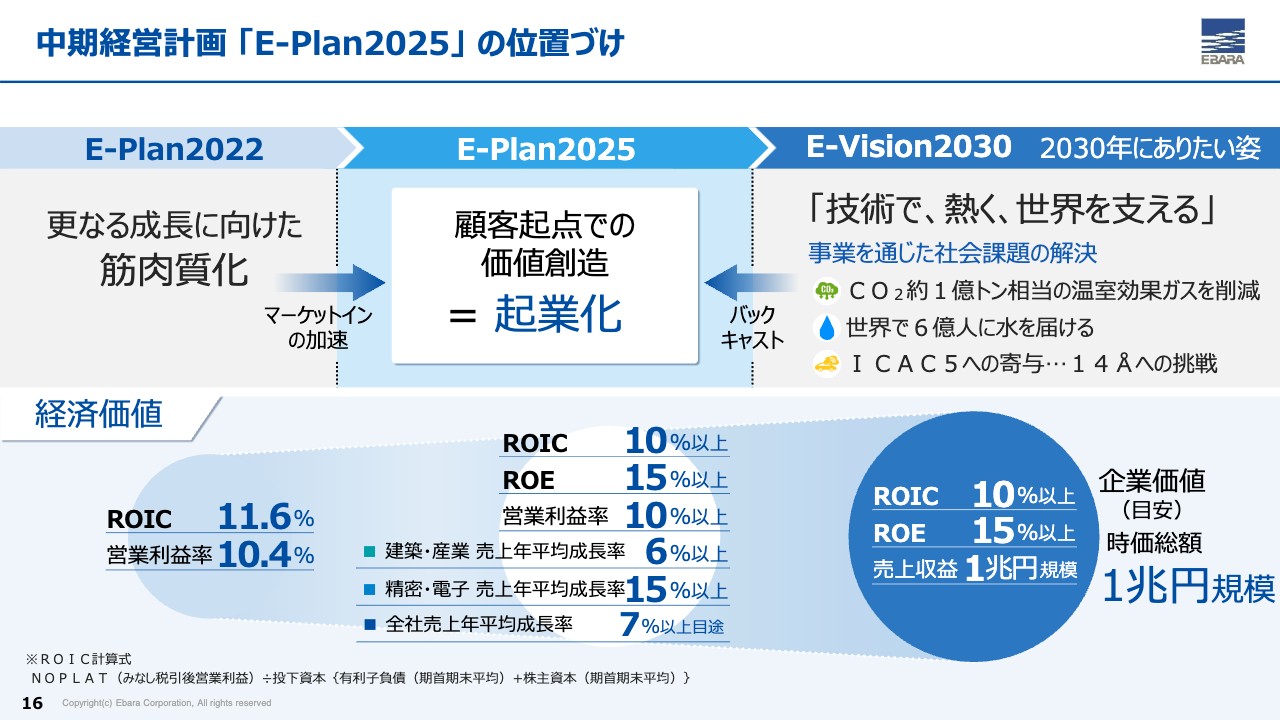

中期経営計画「E-Plan2025」の位置づけ

中期経営計画「E-Plan2025」の進捗についてご説明します。中期経営計画は2023年2月に発表したもので、スライド右側の「E-Vision2030」が我々の長期ビジョンです。

2030年にありたい姿として、経済価値と社会環境価値の両方を高めていくことを目標としています。例えば環境価値では、CO2約1億トン相当の温室効果ガスの削減、世界で6億人に水を届ける、先端領域「ICAC5」への寄与という目標を掲げています。

2030年にありたい姿からのバックキャストと、前中計「E-Plan2022」の課題の両方を踏まえた上で「E-Plan2025」を設定しています。「顧客起点での価値創造=起業化」を大きなテーマに、お客さまにより良い製品やサービスを、マーケットインの視点で届けていくことを課題にしています。

スライド下には、経済価値として目標値を示しています。2030年にROIC10パーセント以上、ROE15パーセント以上、売上収益・時価総額1兆円規模を目標値に設定しています。

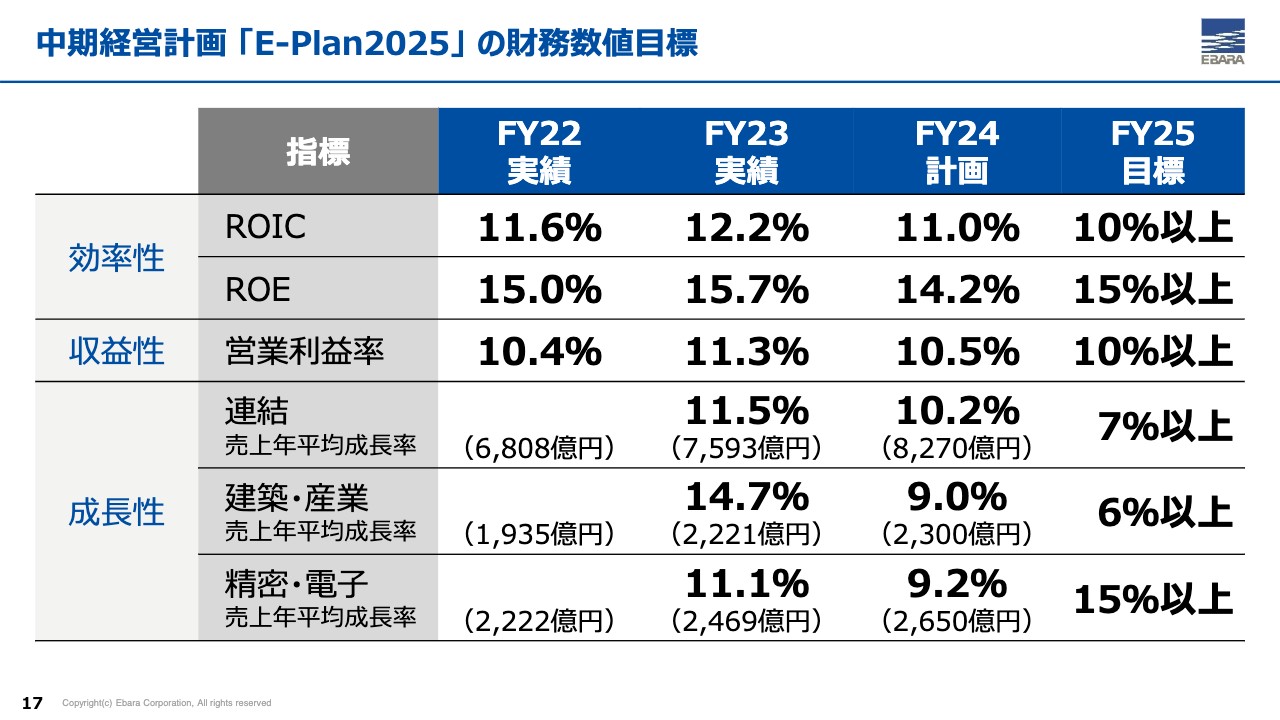

中期経営計画「E-Plan2025」の財務数値目標

「E-Plan2025」におけるそれぞれの指標です。2023年の実績も2025年の目標値に対して順調な進捗を示しており、2024年も目標を上回るよう設定しています。

中期経営計画 「E-Plan2025」 の進捗・成果

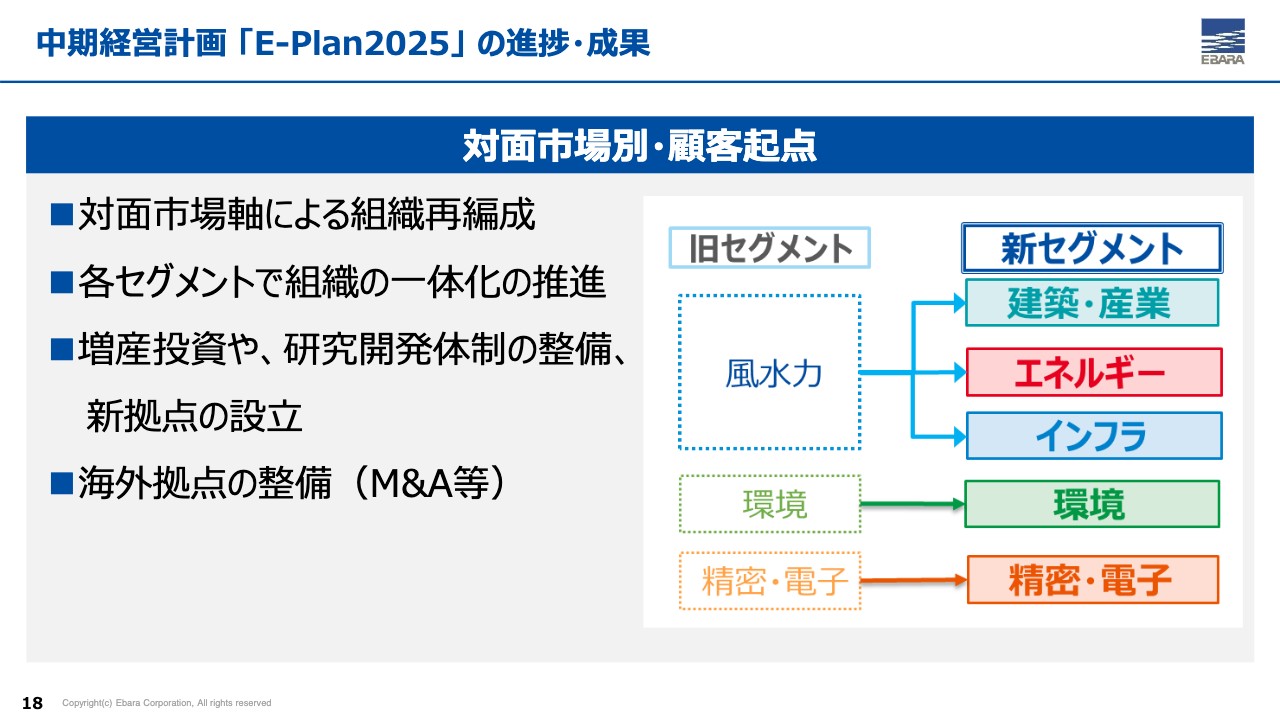

「E-Plan2025」 の実際の成果についてご説明します。対面市場別・顧客起点として、2023年1月に大きな組織変更を行いました。スライド右側の図で示したとおり、従来の製品別セグメントから我々が対面している市場別に再編し、各セグメントで一体経営が始まっています。

エネルギーセグメントでは、従来は営業やサービスの組織が異なっていたコンプレッサとカスタムポンプで、組織の統合が進んでいます。建築・産業セグメントにおいても、標準ポンプ、冷凍機、送風機などの営業・サービスについて統合を進めているところです。

また、精密・電子セグメントを中心に生産能力を高めるような投資を行っており、研究開発体制の整備も進めています。さらに、建築・産業セグメントを中心に海外拠点の整備やM&Aを実施しています。

中期経営計画「E-Plan2025」の進捗・成果

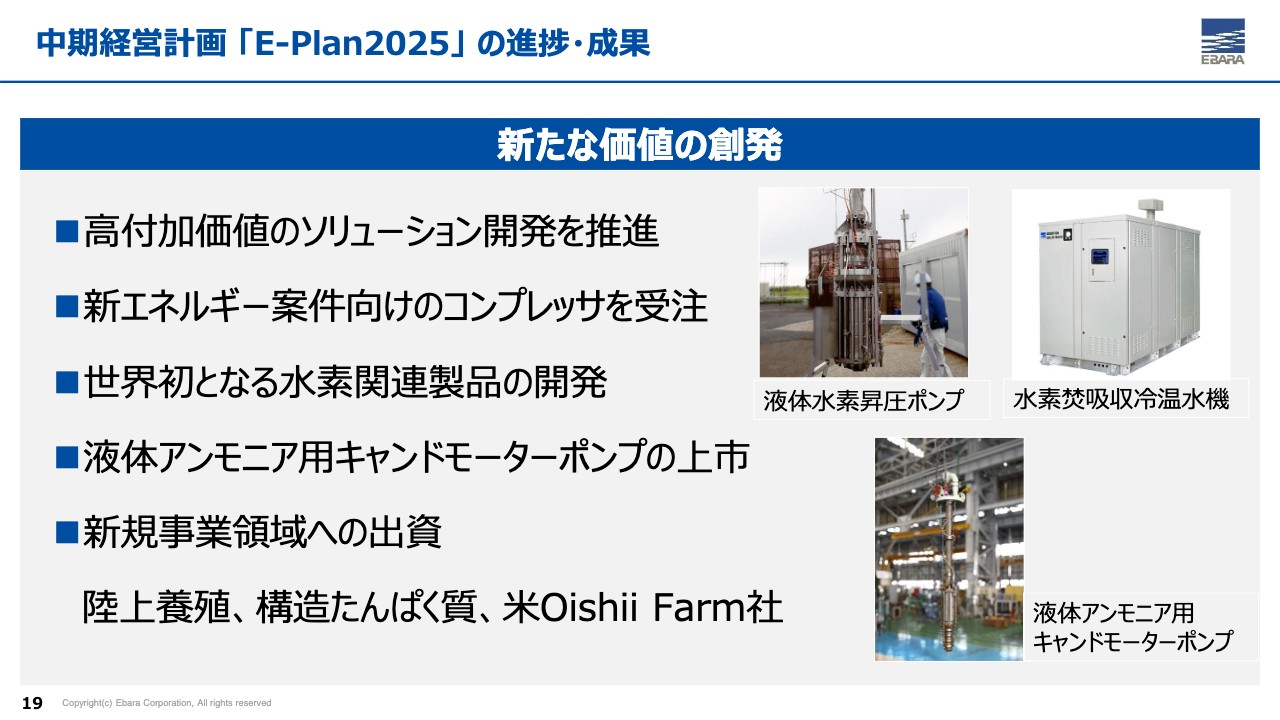

「E-Plan2025」では、新たな価値の創発にも取り組んでいます。先ほど組織を対面市場別に再編したことをご説明しましたが、これにより、スライド図の製品を組み合わせた高付加価値のソリューション開発を進めています。

建築・産業セグメントでは、標準ポンプと送風機を結び付けたIoTシステム「EBARAメンテナンスクラウド」を用いて運転状況をモニタリングし、故障等が起こる前にお客さまにサービスを提供するソリューションの開発を進めています。

新エネルギー案件では、最近プレスリリースを発行したとおり、持続可能な航空燃料「SAF」に向けたコンプレッサをタイで受注しました。

加えて、水素関連製品の開発も進めています。スライドの画像のような、液体水素を発電燃料に使えるようにする液体水素昇圧ポンプや、これも世界初となる水素を燃料に使った水素焚吸収冷温水機なども開発しています。

また昨今、特に日本ではアンモニアを燃料として石炭火力からの転換を図る動きがあります。このような用途に向けて液体アンモニア用のキャンドモーターポンプを開発し、上市しています。

さらに、陸上養殖や構造タンパク質などの新規事業に対するスタートアップへの投資も計画しています。

中期経営計画「E-Plan2025」の進捗・成果

経営インフラの高度化や効率化の取り組みについてご説明します。CxO制として、例えばCFOやCEOなどを導入したグループガバナンスの拡充や、国内外のグループ会社に基幹業務システム(ERP)の導入を進めています。さらに、DXを活用した事業強化も進めているところです。

中期経営計画「E-Plan2025」の進捗・成果

ESG経営の進化についてです。2050年のカーボンニュートラル実現に向けた削減貢献量を含む、温室効果ガスの削減施策の検討に取り組んでいます。また、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)として、推進部署の設置を進めています。

加えて昨今は、人的資本経営に非常に注目が集まっています。弊社においても、女性管理職比率の向上や男性育児休業取得率の向上などに取り組んでいます。

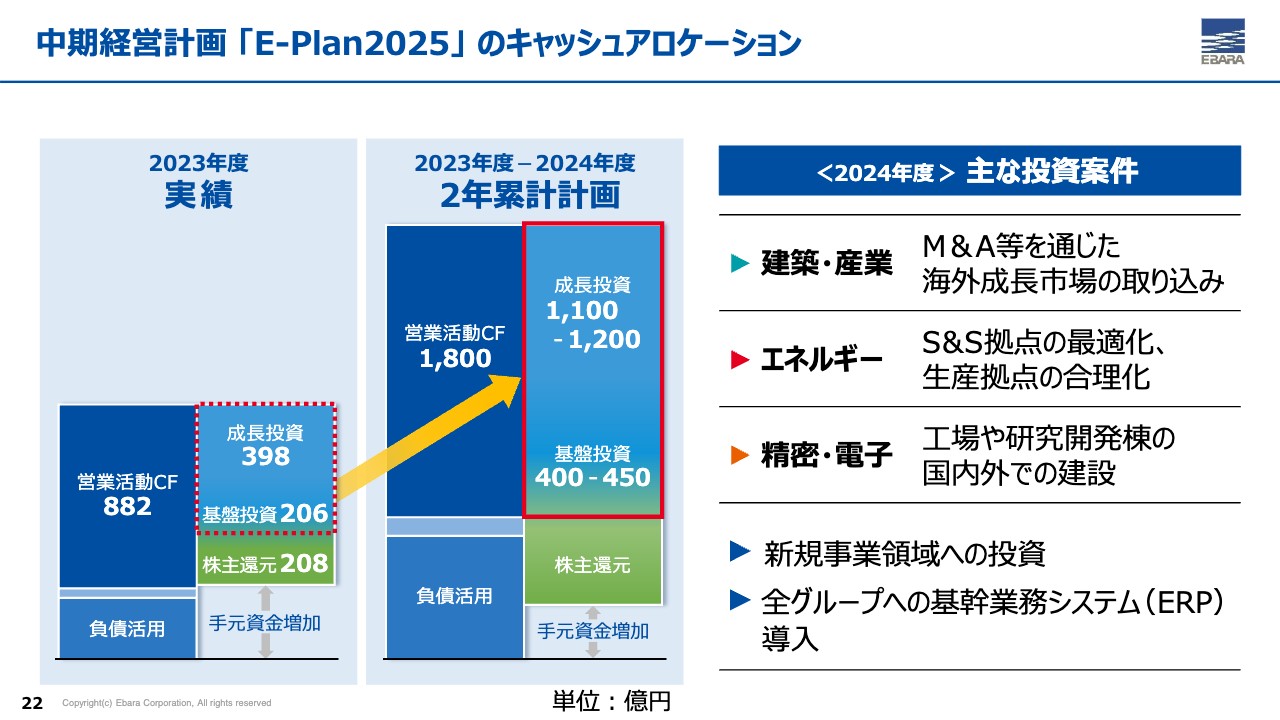

中期経営計画「E-Plan2025」のキャッシュアロケーション

現在の中計期間は、過去に比べると成長投資や基盤投資にキャッシュを多く使う計画になっています。この3年間は、各事業の競争力を高めるための投資を行う予定です。そのうち約半分が精密・電子セグメントへの投資で、工場や研究開発棟の建設を国内外で行っています。

建築・産業セグメントではM&Aも検討しています。エネルギーセグメントでは、S&S拠点の最適化をはじめ、生産拠点において製造装置の刷新等を含めた合理化を進めているところです。

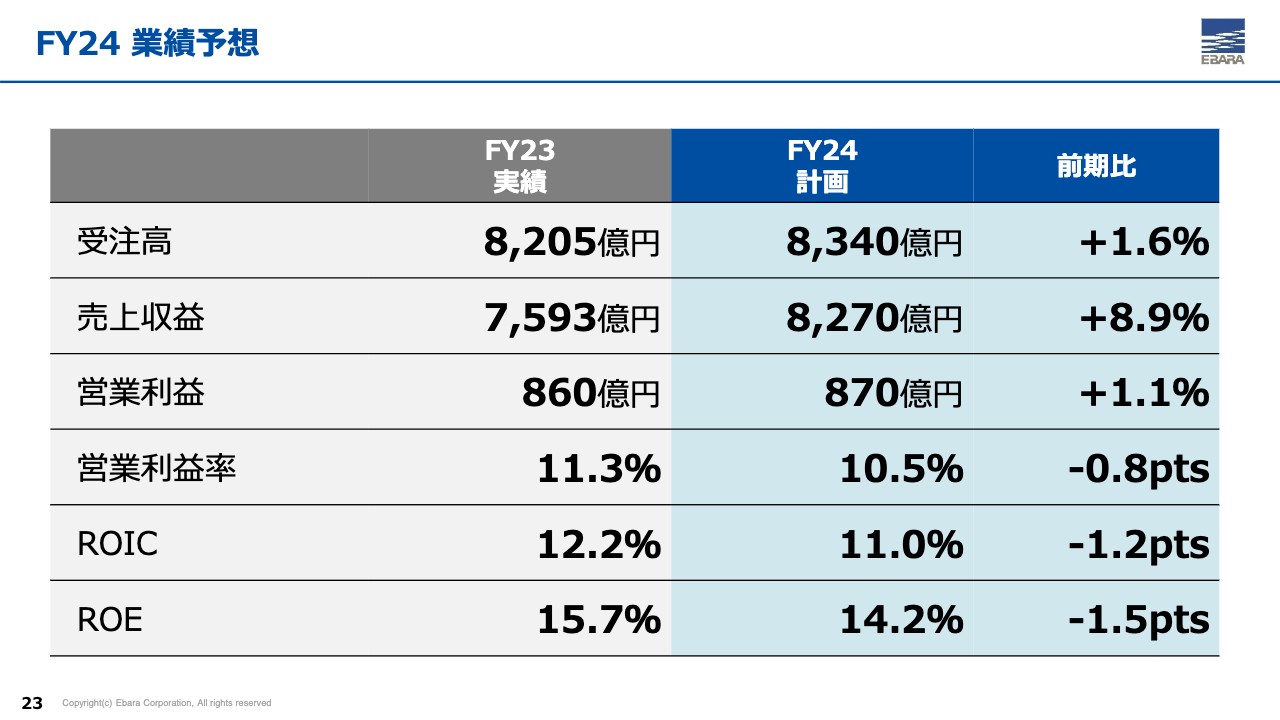

FY24 業績予想

業績予想についてです。先ほど説明したとおり、スライドの計画に沿って進めています。

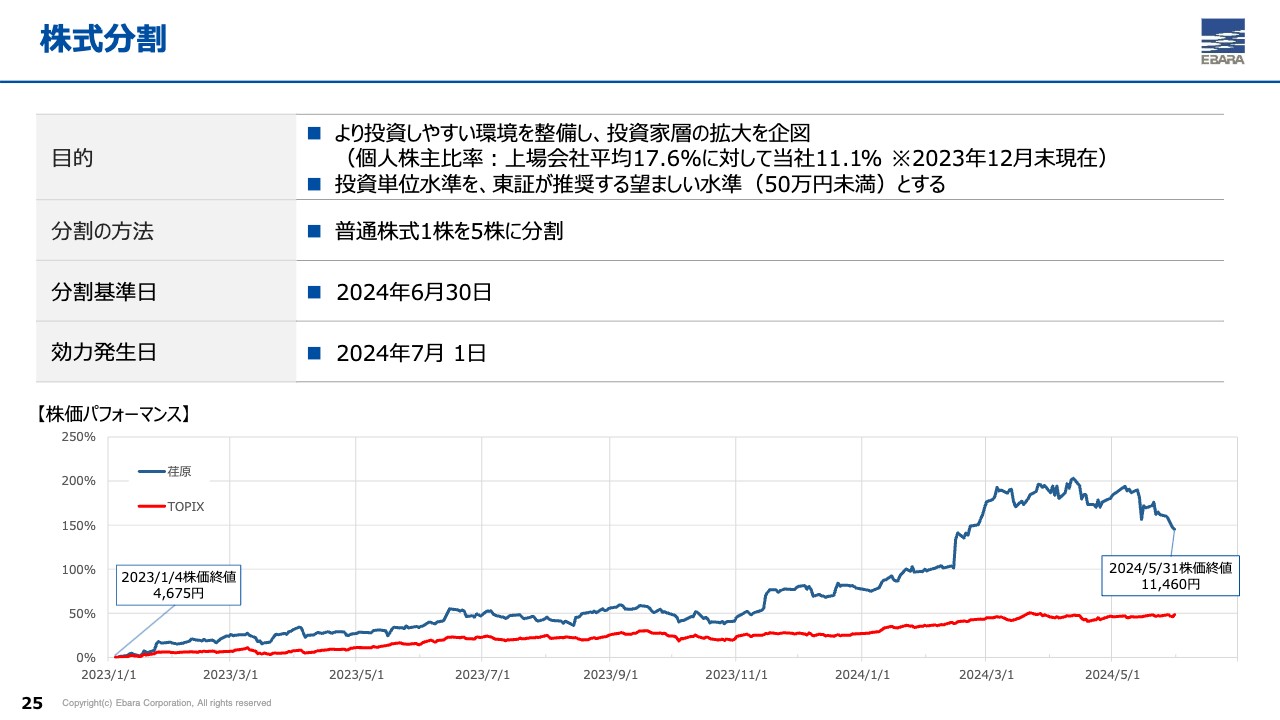

株式分割

株式分割についてご説明します。すでに開示していますが、より投資しやすい環境を整備して特に個人投資家層の拡大を図るため、6月30日を分割基準日として1株を5株に分割する株式分割を予定しています。

スライド下側のグラフが、弊社の株価の推移です。特に2024年に入ってから株価が大きく上昇し、安定して1万円を超える水準となりました。これにより、東証が推奨する水準も考慮して5分割を進める予定です。

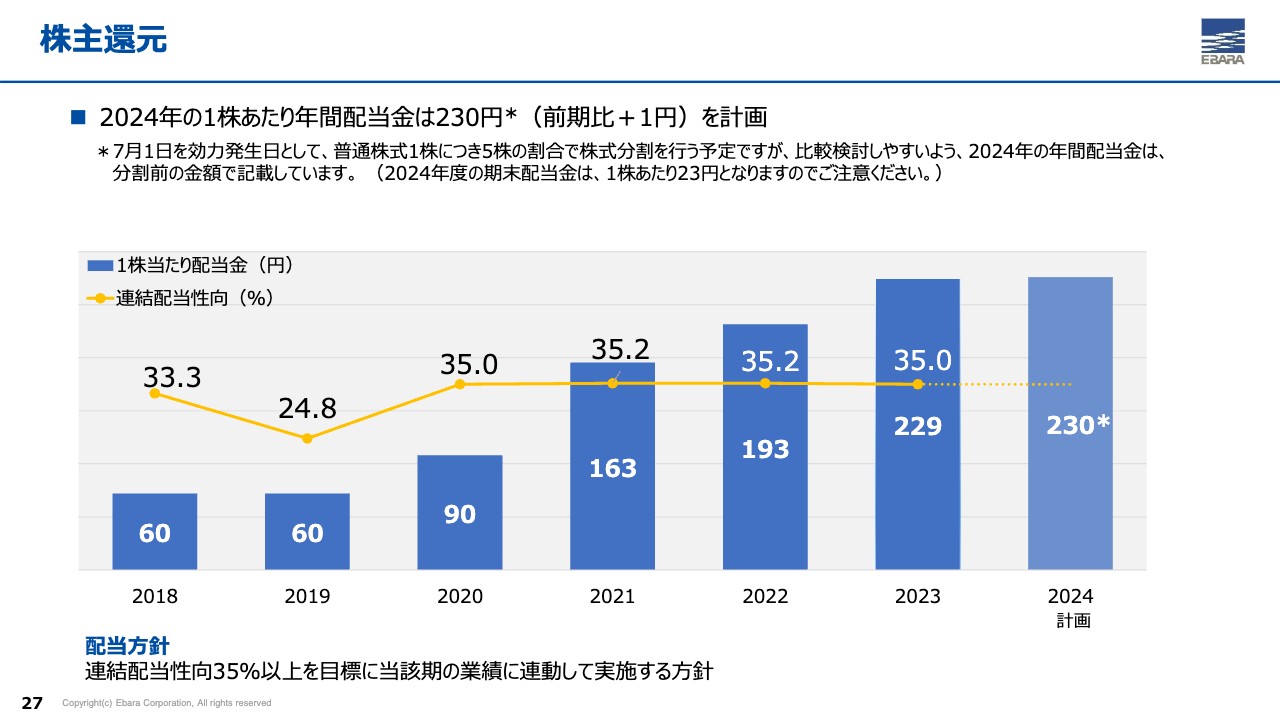

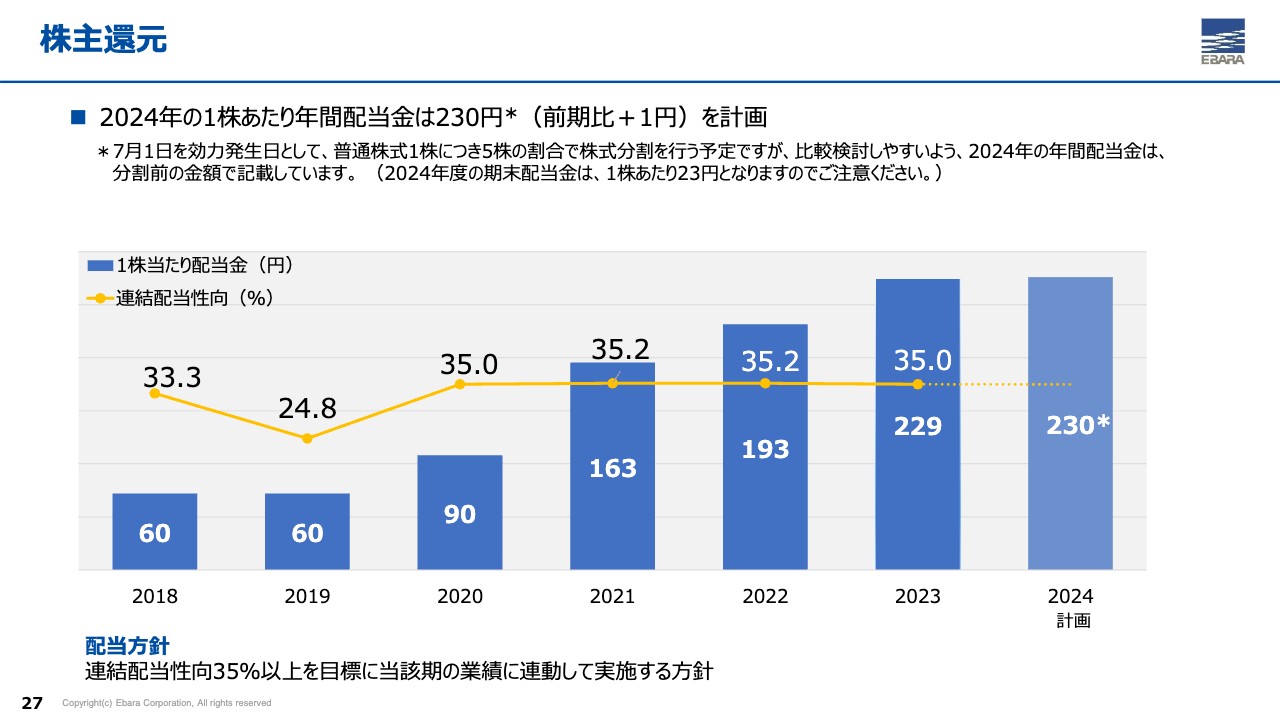

株主還元

株主還元の方針についてご説明します。弊社は配当性向35パーセントを目標に、当該期の業績に連動した配当を実施しています。2024年の1株あたりの年間配当金は230円で、これは分割前の金額です。スライド下のグラフのとおり、当期利益の増加に伴って1株あたりの年間配当金も順調に増加しています。

以上で、私からのご説明を終わります。

質疑応答:2ナノメートルに対応したCMP半導体研磨装置の開発について

司会者:「『2ナノメートルに対応したCMP半導体研磨装置の開発にメドがついた』という新聞報道を見ました。その内容について詳しく教えてください」というご質問です。

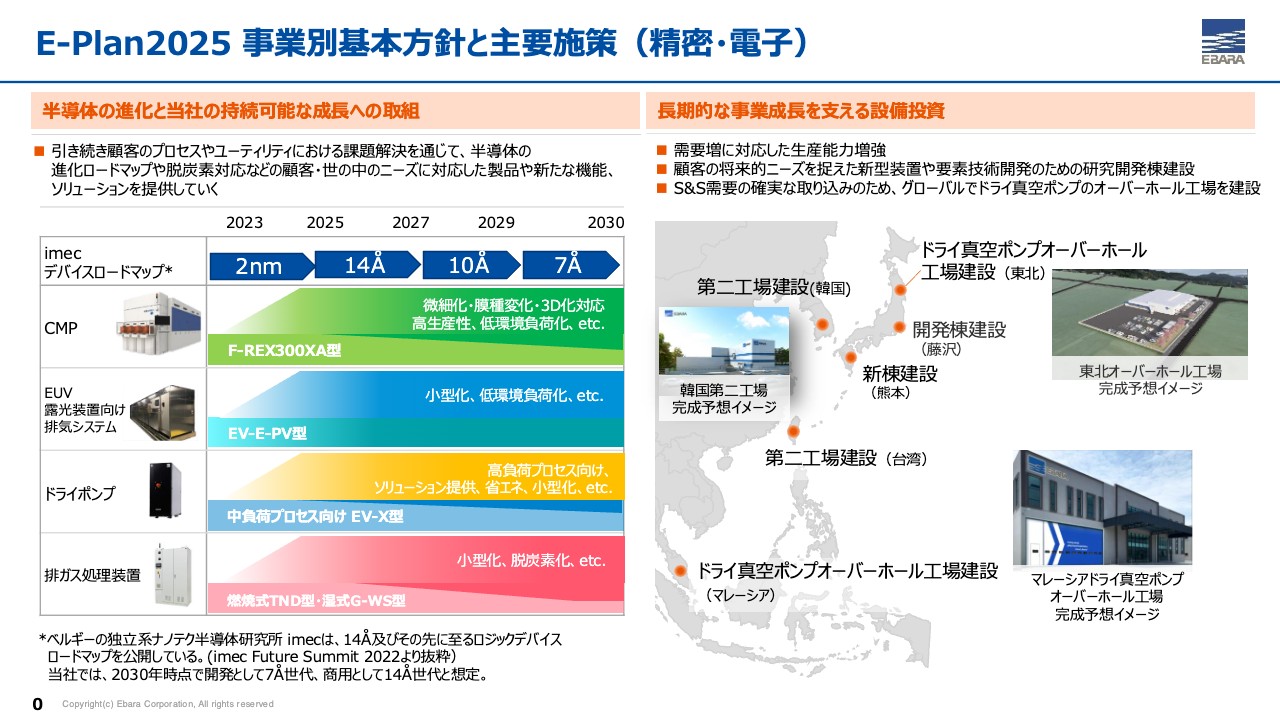

伊藤:スライド左側にimecのデバイスロードマップを示しています。CMP半導体研磨装置の開発は、最先端の技術に対応できるよう、お客さまから情報をいただきながら開発を進めている状況です。

現在、2ナノメートルについては開発のメドが立っており、今後は市場への投入を考えています。

スライドのデバイスロードマップに示すように、今後も微細化や3Dの積層化などが進んでいきます。そのため、このような分野について着実に技術開発を行い、製品が供給できるような体制を整えているところです。

質疑応答:今後のセグメント別売上比率について

司会者:「今後のセグメント別売上比率については、精密・電子分野が大きくなるという認識でよいのでしょうか?」というご質問です。

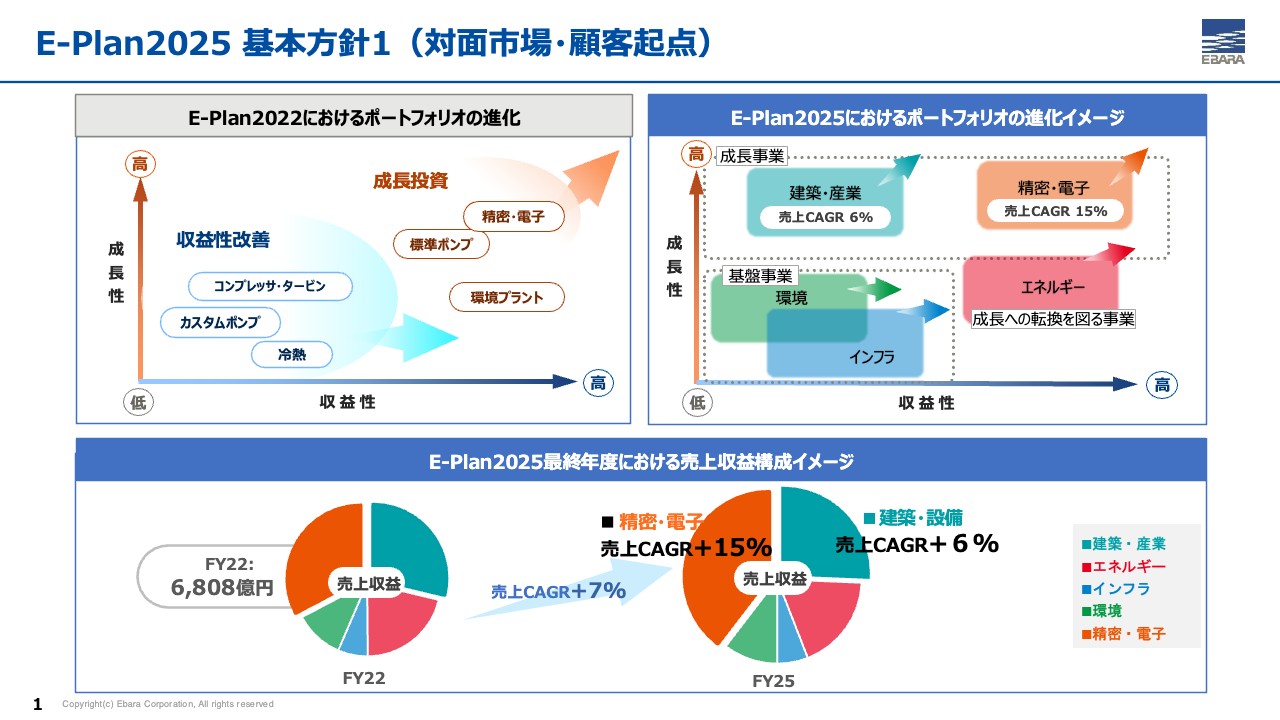

伊藤:おっしゃるとおりです。現在、精密・電子セグメントは「成長事業」と位置づけており、年平均売上成長率のターゲットを15パーセントに設定しています。全社の目標が7パーセントですので、結果的には精密・電子セグメントの売上成長が大きいと言えます。

したがって、スライド下部のイメージ図のとおり、今後は精密・電子セグメントの割合が増えていくと想定しています。

質疑応答:半導体業界および半導体研磨装置における需要・受注動向について

司会者:「半導体業界および半導体研磨装置の情報が多く、需要動向が追い切れていません。貴社の受注動向について、1年から3年の見通しを教えていただきたいです。」というご質問です。

伊藤:決算説明でお伝えしたとおり、まだ本格的な半導体市場の回復は見えていません。ただし底は打っているため、これから下半期に向けて、特にグローバル大手の顧客を中心に市場が回復してくると見込んでいます。そのような意味では、今年の後半から来年にかけて、弊社の受注や売上は進展してくると想定しています。

また、少し長いスパンでのトレンドで言うと、昨今は生成AIやそれに使用されるHBMなどのメモリに関する話題があります。現在、これらの分野での注文は見えてきていますが、まだ事業に対するインパクトはそれほど大きくありません。チップの単価は非常に高いものの、数量はそこまで多くないためです。

CMPの場合でもドライ真空ポンプの場合でも、弊社の業界は、お客さまが設備投資を行うことで受注が増える構造になっています。今後需要が増えて、お客さまが設備投資をするようになると、もう少し弊社の事業も拡大していくと期待されます。これが一般的な傾向になっています。

質疑応答:中国市場のリスクと機会および中長期の事業見通しについて

司会者:「米中対立などの問題もありますが、中国市場のリスクと機会および中国事業の中長期的な見通しについて教えてください」というご質問です。

伊藤:現在は、売上全体のうち20パーセント近くが中国からとなっています。中国においては、ほぼすべてのセグメントで拠点を持っており、拠点数は工場を含めて11社あります。昨年、このような子会社を統括する事業統括会社を中国に設置しました。

そのような意味では、米中対立や中国の地政学的な問題で問題が起きた場合、中国に依存している部分には確かにリスクがあります。しかし弊社では、事業によっては中国以外にも生産拠点を設けており、その事業に対処する体制ができています。

一方、機会という意味では半導体事業の需要が現在拡大しており、弊社のCMPやドライ真空ポンプについても受注や売上が伸びています。こちらについては、当然アメリカや中国の国内の規制をしっかり守りながら、需要拡大の機会を捉えて事業を拡大していく予定です。

質疑応答:物価高が事業に与える影響について

司会者:「昨今の物価高は、御社にどのような影響をもたらしますか?」というご質問です。

伊藤:弊社の事業では、大きく2つの対応を行っています。1つ目は、建築・産業セグメントにおける標準ポンプのカタログ販売です。材料費や部品の価格が上がる場合には、価格を改定して対応しています。今年4月にも標準ポンプの価格改定を行い、物価高を価格に転嫁する体制を整えています。

2つ目は、カスタム品であるコンプレッサやカスタムポンプ、CMPなどへの対応です。これらはお客さまの仕様に基づいて設計して値段を見積もり、お客さまにご提案しています。このような事業に関しては、物価高で部品や材料等の価格が上がった場合、その価格を織り込んだ上でお客さまにご提案をして了承を得ています。

質疑応答:DXに関する取り組みについて

司会者:「DXに関する取り組みについて教えてください」というご質問です。

伊藤:DXに対して、弊社では大きく2つの取り組みを行っています。1つは攻めのDX、もう1つは守りのDXです。

攻めのDXでは、生産設備に最新の機械を導入し、生産設備を中心にDXを活用して生産自体の効率化を図っています。例えば、コンプレッサー事業では自動設計の仕組みを行っています。

守りのDXでは、経営基盤の強化に取り組んでいます。例えば、現在導入しているERPや人的資本の管理などに注力しています。

質疑応答:株主還元方針と株主優待制度を設ける予定について

司会者:「株主還元方針について教えてください。株主優待などを設ける予定はありますか?」というご質問です。

伊藤:先ほど説明したとおり、株主還元は配当性向35パーセントを基準に行っています。株主優待については、選択肢として検討をしていきたいとは思いますが、現時点では特に予定していません。

質疑応答:自社株買いの検討について

司会者:「株式分割は予定されていますが、自社株買いの検討などはされていますでしょうか?」というご質問です。

伊藤:自社株買いは、2018年に50億円、2019年に150億円、2021年に200億円と行っており、タイミングに応じて実施してきました。

今後の予定については、なかなか具体的にお答えすることは難しいですが、先ほど中期経営計画の進捗で紹介したとおり、この3年は各事業の競争力を強化するために、内部投資を優先する期間です。そのため、まずそちらを優先します。

ただし、M&Aも予定しています。これは相手がいるため、計画どおりには進まないかもしれません。そのような場合は、余剰のキャッシュをただ手元に置いておくのではなく、将来的に弊社の株式価値向上させるために自社株買いが有効だと判断した場合には、躊躇せず機動的に実施する方針です。

予定についてはお答えできませんが、このような方針を持っています。

質疑応答:数年以内に世の中に提供できる新たな技術開発について

司会者:「新たな技術開発のうち、今後数年以内に世の中に提供できるようなものはあるでしょうか?」というご質問です。

伊藤:現在中心となって取り組んでいるのは、先ほどご紹介した、水素やアンモニアなどの新エネルギーに向けた研究開発です。すでに上市していますが、水素やアンモニアを燃料として使う技術の開発を進めています。

水素関連については、環境セグメントで焼却炉をガスの反応炉として使い、ケミカルリサイクルを行うための技術を開発中です。具体的には、例えばゴミやバイオマス燃料を投入した時にただ燃やすのではなく、水素や一酸化炭素など、後にガスの原料を生成して化学品の原料に使える取り組みを行っています。

このように、水素関連や資源エネルギー関連の開発を進めており、今後も市場に提供していく予定です。

質疑応答:欧州での拠点増設について

司会者:「欧州において、拠点の増設などは検討していますか?」というご質問です。

伊藤:欧州では、昨年スウェーデンに支店を開設しています。弊社のポンプ事業は国内シェアが非常に高いものの、海外シェアは5パーセントから10パーセントのため、海外シェアをさらに高めていく方針を持っています。

拠点として、弊社のシェアが十分でないところに設置していく方針です。北欧は弊社のシェアがなかなかないところでしたので、今回やっとそのような拠点が設立できたということです。今後も、必要に応じて拠点の設立やM&Aを検討していきます。

質疑応答:今後5年間の受注見込みについて

司会者:「今後5年間の受注見込みについて教えてください」というご質問です。

伊藤:5年間の見込みはなかなか答えづらく、事業によっても少し粒度が違うため、できる限り長期の見通しとしてお答えします。

今受注が拡大しているのは、やはり精密・電子セグメントおよびエネルギーセグメントです。先ほども少しご説明しましたが、2030年のCMP市場は2020年の倍になると想定しています。

2030年に向けて生産能力を増強していく必要があるため、今年は熊本工場の拡張工事を進めています。加えて、藤沢の拠点では、CMPに関する開発棟の建設を始めている状況です。市場の拡大につれて、弊社の精密・電子セグメントの受注も増えていく想定です。

エネルギーセグメントは、昨今のLNG需要の高まりから、昨年非常に大きな注文がありました。その傾向は今も続いています。この背景としては、みなさまご承知のとおり、ロシアとウクライナの戦争があります。やはり日本も含めた各国で、エネルギーセキュリティ確保のためにLNGが非常に重要になっています。

また、LNGは石油や石炭に比べてCO2の排出量が少ないため、需要が増えています。5年といわれるとなかなか難しいところもありますが、しばらくはそのような傾向が続くと考えています。エネルギーセグメントは、受注が拡大していくであろうと想定しています。

加えて、中計で「成長事業」と位置づけている建築・産業セグメントについても、成長率はそこまで大きくはないものの、各国のGDP平均ぐらいの成長が見込まれます。非常に安定的に成長していく事業として、こちらも順調に受注が伸びています。

これら3つのセグメントの受注を中心に、全社としても受注を拡大していく想定です。

質疑応答:DOEの設定や累進配当の計画等について

司会者:「株主還元で、DOEの設定や累進配当の計画等はありますか?」というご質問です。

伊藤:過去にDOEを設定していた時期もありますが、現在は配当性向となっています。

累進配当等も、まだ特に計画はありません。しかし、今のところ4期連続で増配しており、今期も予定どおりであれば5期連続の増配となるため、実質的には累進配当に近い状況にあると理解しています。

質疑応答:ポンプ製品のシェアについて

司会者:「ポンプ分野の、あるいはポンプのどれかの製品分野のシェアはどのくらいになるでしょうか?」というご質問です。

伊藤:我々が「標準ポンプ」と呼んでいる、少し小さめのポンプのマーケットシェアについては、国内トップシェアで30パーセント程度のシェアを持っています。グローバルシェアは、先ほど少しご説明したとおり5パーセントから10パーセントほどで、非常にプレイヤーの多いマーケットになっています。

また、我々が「カスタムポンプ」と呼んでいる高圧ポンプや大型ポンプ、一品一様のポンプは、グローバルプレイヤーの1つになっているものの、シェアはそこまで高くはありません。

シェアが非常に高いポンプとしては、先ほどご紹介した非常に低温でLNGを扱う特殊なポンプがあります。我々が「クライオジェニックポンプ」と呼ぶこのポンプは、グローバルトップに達する40パーセントから50パーセントのシェアを持っています。

質疑応答:投資家とのコミュニケーション方法について

司会者:「投資家とのコミュニケーション方法について、新たな取り組み方法などは模索されているでしょうか?」というご質問です。

伊藤:本日のような個人投資家のみなさまに向けた説明会も1つの方法です。また、機関投資家の方に向けては、当然ながら決算発表会があります。最近では新たな試みとして社外取締役の方に登壇いただく説明会も実施しています。

これらの内容については、弊社の統合報告書やWebページでご紹介するほか、Eメールでもニュース配信を行っています。今後は、個人投資家の方に弊社のファンになっていただくなどの目的で、投資家に向けた説明会を開催していきたいと思っています。

質疑応答:個人株主向けの会社説明会や現場見学会の開催について

司会者:「コロナ禍以前に実施していた、個人株主向けの春の会社説明会や秋の現場見学会などを復活させる予定はありますか?」というご質問です。

伊藤:株主向けの工場見学会については、コロナ禍が明けた後の昨秋から再開しています。昨年は、弊社の主力工場の1つである富津工場で見学会を開催しました。

会社説明会については、まだ今回のようなオンラインが中心のため、リアルでの開催は再開していません。ただし、要望が多いようでしたら今後検討していきたいと考えています。

質疑応答:人的資本経営に対する取り組みについて

司会者:「人的資本経営に対する取り組みについて教えてください」というご質問です。

伊藤:「E-Vision2030」の中の重要課題として、マテリアリティの1つに「人材の活躍推進」を挙げています。これを進めていくために、チャレンジ精神を持って創意工夫する多様な人材を世界中から獲得し、活躍してもらうことを方針として掲げています。

具体的な取り組みとしては、もちろん女性活躍などもありますが、海外の人材にグローバルで活躍してもらうため、その国から別の国に人材を派遣したり、逆にトレーニングのために日本から海外へ行って研修するような制度を運営しています。そのようなことにも取り組みながら、人材の活躍推進を図っているところです。

質疑応答:ダイバーシティへの取り組みについて

司会者:「ダイバーシティへの取り組みについて教えてください」というご質問です。

伊藤:今はダイバーシティだけではなく、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンとして取り組みを進めています。この6月は「プライド月間」ということで、いわゆるLGBTQをサポートする月間になっていますが、弊社においても彼らをサポートする方針を掲げています。

また、インクルージョンについては、特例子会社を通じて障害者雇用を増やしているところです。ダイバーシティについては、女性活躍推進のほかにも、タスク型ダイバーシティを進めています。いわゆる見た目の部分ではなく、その人の考え方やキャリアなどのダイバーシティを業務の中でも重視していく方針です。

質疑応答:荏原製作所の強みについて

司会者:「御社の強みがどこにあるのかについて教えてください」というご質問です。

伊藤:非常に大きなご質問でお答えするのがなかなか難しいですが、我々の事業についてはいくつか強みがあると考えています。まず、先ほど弊社が5つの事業を運営しているとご紹介しましたが、その5つの事業に共通するコア技術があります。

それは、流体を扱う技術や回転体を扱う技術、さらにはそうした技術を通じて培われた材料に関する技術です。加えて、複数の事業を扱うことで蓄積されていくノウハウがあります。

例えば、もともとは海水の中で利用するポンプを扱っているため腐食(サビ)が起こりますが、そこで培われた技術が、CMP装置の開発における形のシミュレーションにつながっています。このように、技術的な広がりを持っているところも強みです。

一方で、複数の技術を組み合わせることで、新しい事業や製品を生み出すことができます。昨今の例では、先ほどご紹介した水素関連製品は水素も液体では温度が非常に低く、LNGより低い温度になります。こちらに対し、LNG用の「クライオジェニックポンプ」の技術をベースとして、さらに低温で扱えるようにしています。

水素に関しては、材料に特殊な現象がいろいろと起きるため、過去に蓄積した材料技術を適用したポンプの開発をしています。このようなところが、弊社の1つの強みになっています。

もう1つの強みは、やはり事業が複数あることです。多様な人材や組織があり、組織文化もそれぞれ異なります。例えば、精密・電子セグメントは、お客さまの開発や要求スピードが非常に速いです。このようなところで鍛えられた人材や経営者を、従来のポンプ事業などで活用することができます。

複数の事業を保有することにより、技術や人材・組織の面から生まれるシナジーが弊社の強みだと思っています。

質疑応答:カーボンニュートラルに向けた取り組みについて

質問者:「カーボンニュートラルに向けた取り組みについて教えてください」というご質問です。

伊藤:弊社は、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めています。

その中で「Scope3」については、2030年に1億トンの削減を目指すための取り組みを進めています。削減貢献量の定義が変わったため、現在は目標値や貢献内容の見直しを図っているところです。

事業に関わる「Scope1+2」については、2018年を基準として、2030年に55パーセント削減を行うための取り組みを進めています。すでにご紹介しましたが、事業活動で使う電力をグリーン電力へ切り替えるため、昨年は弊社の藤沢工場においてメガソーラーの設置を行いました。

質疑応答:水素やアンモニアを使用する製品開発の難しさについて

司会者:「水素やアンモニアで使用される製品開発の難しさは、どのようなところにありますか?」というご質問です。

伊藤:液体水素は温度が非常に低く、水素特有の現象があるため取り扱いが非常に難しいところがあります。ですので、材料や構造強度をきちんと保ちながら開発するのが非常に難しいです。また、ご承知のとおり、水素は非常に小さい分子で比重も小さいため、漏れる可能性などがあります。そちらへのしっかりとした対応も技術的な難しさがあります。

アンモニアは常温で気体ですが、漏れると臭気があります。加えて、腐食性のガスになるため、そちらへの対応が難しいところです。これらに対して弊社の技術力を使い、製品開発を進め、上市するための準備を進めています。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

6361

|

5,296.0

(09:54)

|

+100.0

(+1.92%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

本日の【上場来高値更新】 大林組、三井不など221銘柄 02/09 20:10

-

今週の決算発表予定 JT、リクルート、ソフトバンクGなど (2月9... 02/08 19:00

-

今週の【上場来高値銘柄】ニッスイ、アステラス、ふくおかFGなど205銘柄 02/07 09:00

-

来週の決算発表予定 JT、リクルート、ソフトバンクGなど (2月9... 02/06 16:10

-

来週の主なマーケットイベント 02/06 16:00

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 10:13

-

今日 10:13

-

今日 10:13

-

今日 10:12