テノックス、長期ビジョン達成に向け中期経営計画策定 2026年度の売上高270億円、ROE8%以上を目標に重要戦略実践

本日の内容

佐藤雅之氏:みなさま、こんにちは。株式会社テノックス代表取締役社長の佐藤雅之です。本日は当社の2024年3月期決算説明、ならびに新中期経営計画の説明会にお越しいただき、誠にありがとうございます。

当社はスタンダード市場に上場しており、日々投資家のみなさまのご期待に沿うよう、事業の成長と企業価値の向上に努めています。本日の説明会を通して、当社事業に対するご理解を深めていただければ幸いです。

本日はスライドの内容に沿ってお話しします。1点目は2024年3月期の決算説明、2点目は2025年3月期の業績予想、3点目は当社の長期ビジョン「サステナブルな企業を目指して」における具体的な取り組みをご紹介します。

決算のポイント

最初に、2024年3月期決算のポイントを説明します。売上高は、前期比19億円増、率にして10パーセント増の202億700万円となりました。営業利益は前期比1億3,200万円減、率にして20パーセント減の5億2,000万円となり、2024年3月期の業績は増収減益となりました。

土木杭工事では、北海道新幹線延伸事業や関西の交通インフラ関連の大型杭工事が牽引し、以前より好調だった土木の売上高水準を引き続き維持しました。ただし北海道新幹線は施工が予定より遅れ、期初の売上計画よりは減少しています。

売上高増加の主な要因としては、民間の工場や物流施設など、大型の地盤改良工事の施工が寄与したことが挙げられます。

増収により売上総利益は6,900万円増加しましたが、調査研究費やパソコン入れ替えの費用などが増加したことで、販売費及び一般管理費が前期比で2億100万円増加し、結果として営業利益は減少しました。

決算の概要

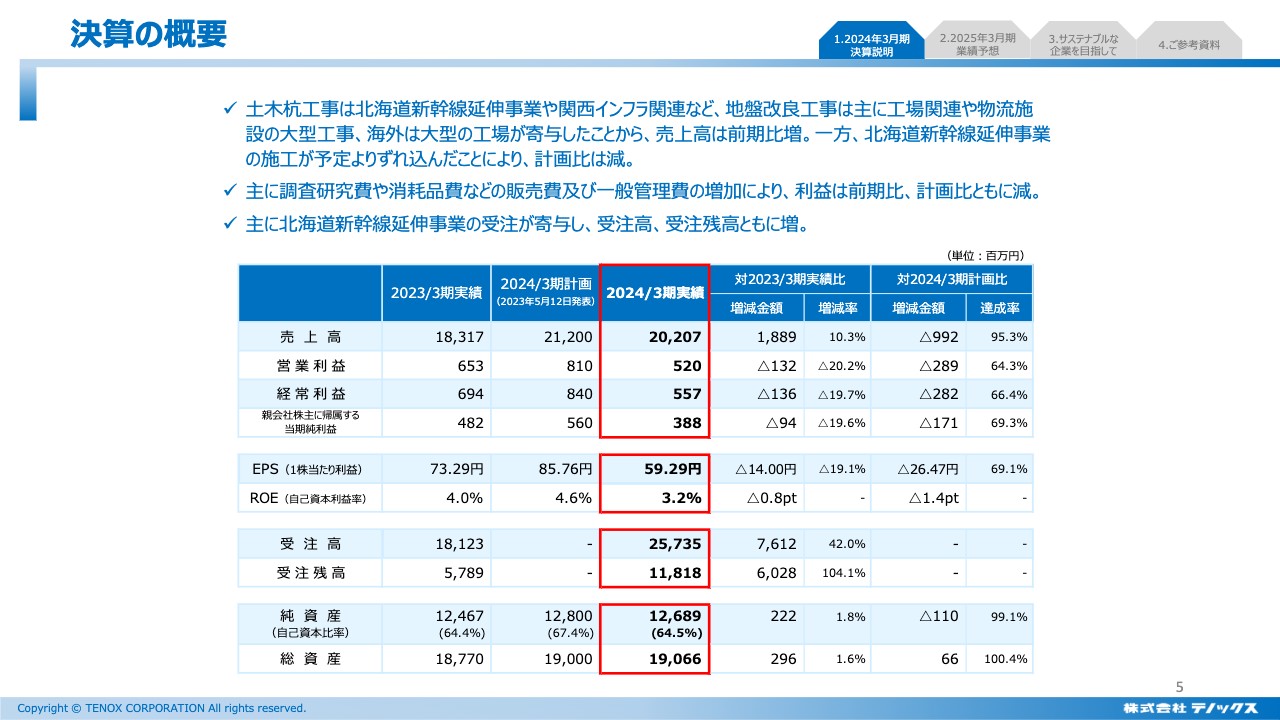

決算の概要です。売上高は202億700万円、営業利益は5億2,000万円、経常利益は前期比19.7パーセント減の5億5,700万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比19.6パーセント減の3億8,800万円となりました。1株当たり利益(EPS)は59円29銭です。

受注高は250億円を超えて前期を大きく上回り、受注残高も前期を上回っています。これは北海道新幹線延伸事業の杭工事の受注が寄与しているもので、北海道新幹線の受注残は2024年度に施工のピークを迎えます。

純資産は前期末比1.8パーセント増の126億8,900万円、総資産は前期末比1.6パーセント増の190億6,600万円、自己資本比率は64.5パーセントです。

セグメントについて

当社の事業セグメントは、建設事業・土木建築コンサルティング全般等事業・その他の事業の3つに分かれています。

建設事業は当社の主力セグメントで、国内では当社およびテノックス技研、広島組、大三島物産が基礎工事に特化した建設事業を行っています。海外ではTENOX ASIAが同様の事業を行っています。

土木研修コンサルティング全般等事業は、グループ会社の複合技術研究所が行っている設計・解析・実験業務などの事業です。

その他の事業としては、不動産賃貸事業などを手掛けています。

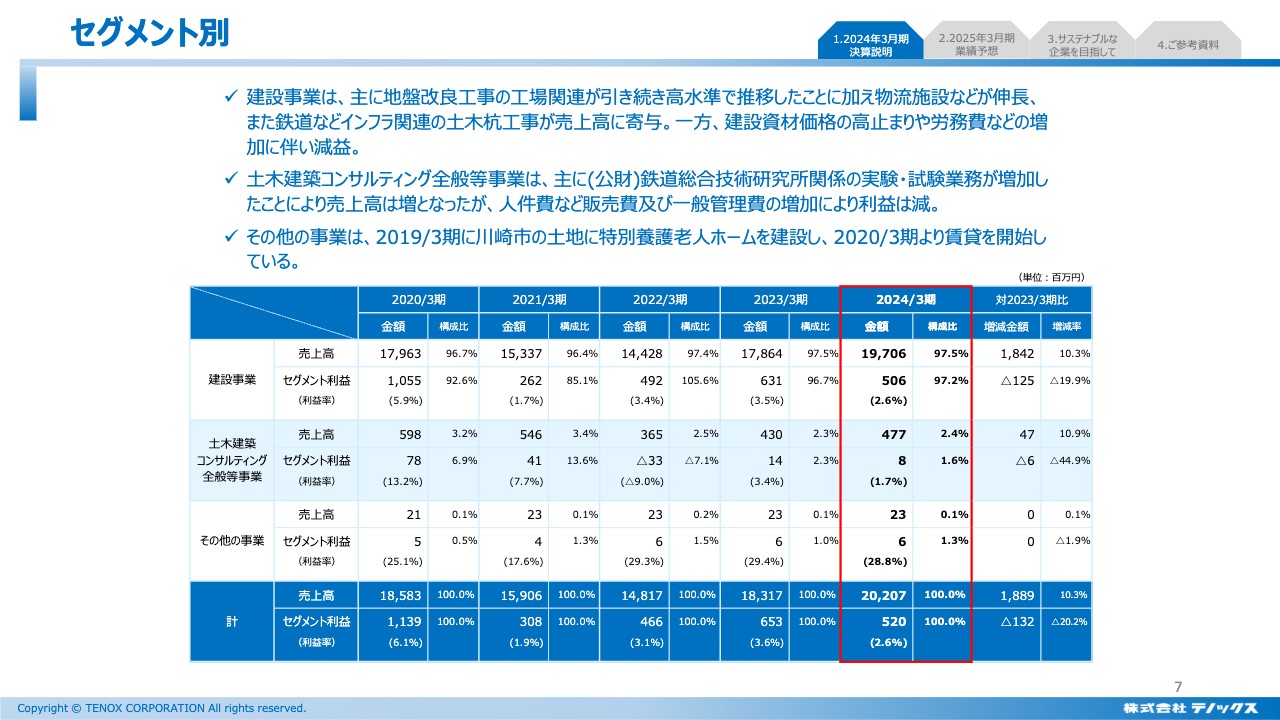

セグメント別

スライドの表に、セグメント別の実績をまとめています。建設事業の売上高が全体の97.5パーセントを占めており、当社のメイン事業セグメントであることがおわかりになると思います。

土木建築コンサルティング全般等事業は、コロナ禍の影響で受注が減少した鉄道関連の実験業務などが戻りつつあり、増収となりました。しかしながら人件費などの増加により、利益は減少しました。

売上高の増減要因

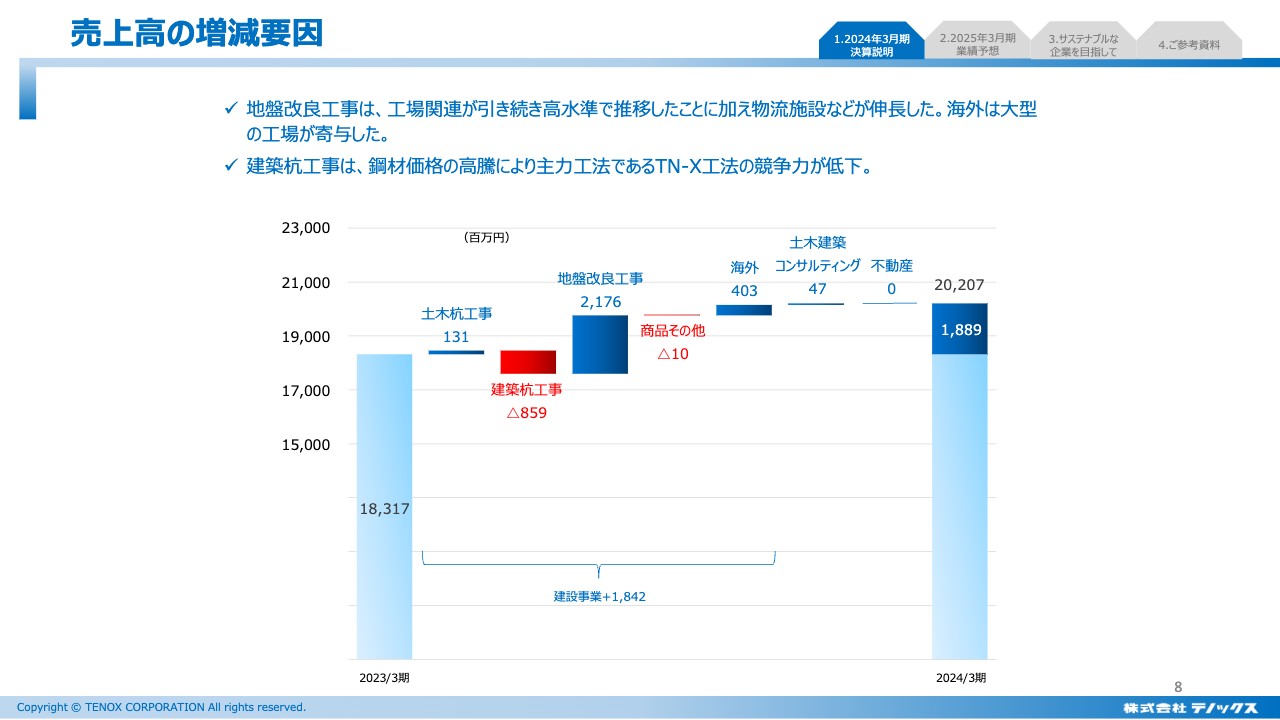

売上高の増減内訳です。2024年3月期の売上高は、前期比18億8,900万円増加しました。主な要因は地盤改良工事で、民間の工場や物流施設など大型案件の施工が伸びたことによるものです。

また海外では、ベトナムで大型工場案件の基礎工事を受注し、売上が伸びました。建築杭工事では、鋼材価格の高騰により受注が落ち込み、売上高も減少しました。

営業利益の増減要因

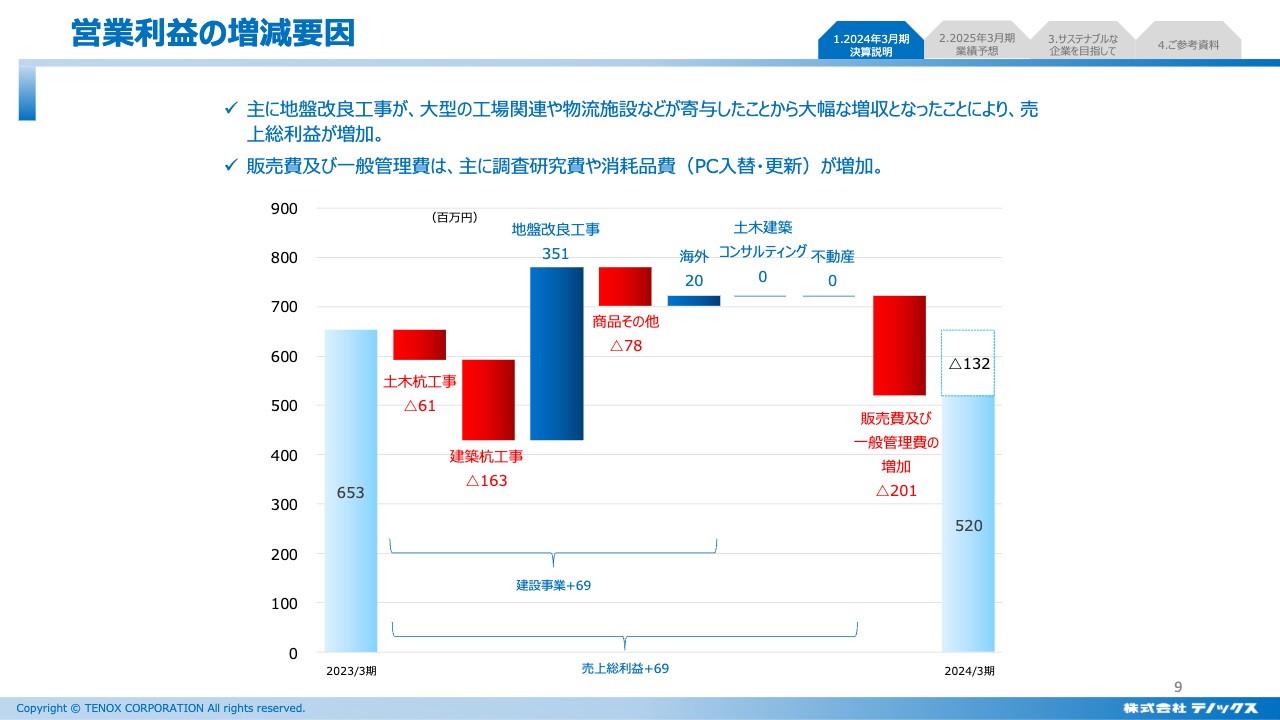

営業利益の増減内訳です。青色で示した地盤改良工事による建築事業の大型案件の売上増3億5,100万円が、売上総利益に寄与しています。しかしながら赤色で示した土木杭工事、建築杭工事、商品その他の売上総利益減少に加えて、販売費及び一般管理費が2億100万円増加しました。結果として、営業利益は前期比1億3,200万円減の5億2,000万円となりました。

キャッシュ・フローの増減要因

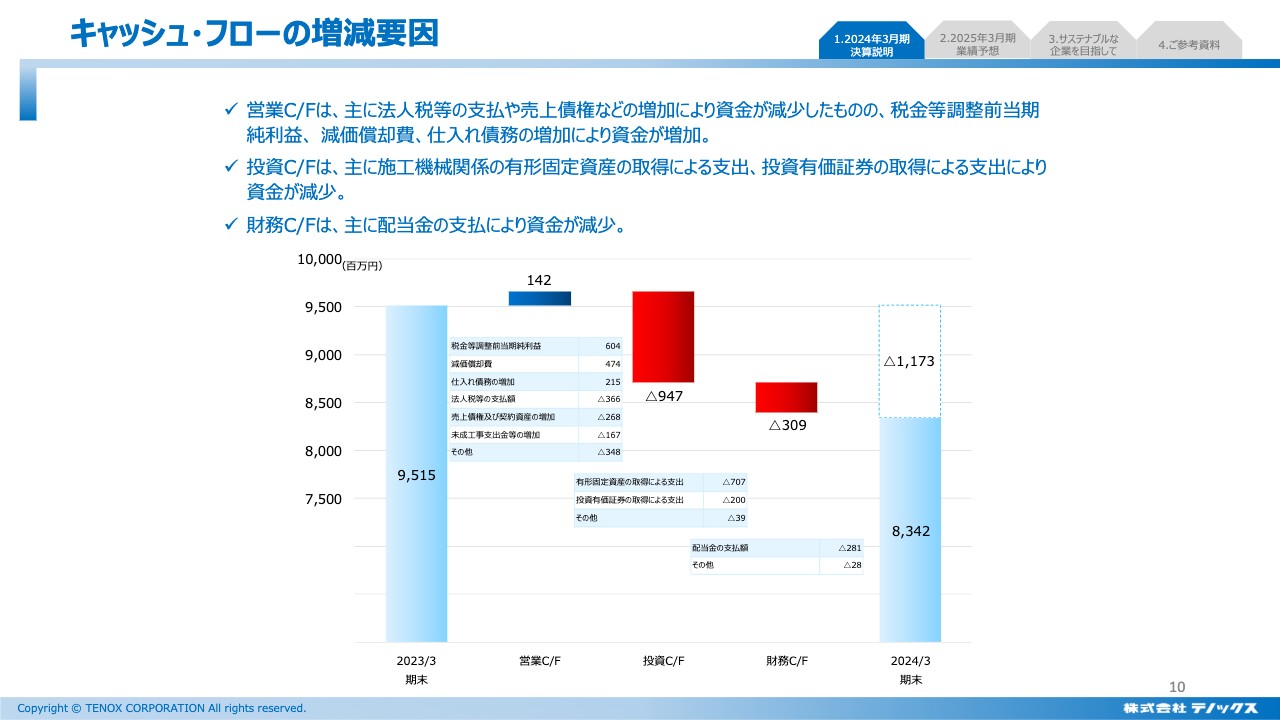

キャッシュ・フローの増減内訳です。2024年3月末におけるキャッシュは、前期末に比べて11億7,300万円減少し、現金等残高は83億4,200万円となりました。

営業キャッシュ・フローは、法人税等の支払や売上債権などの増加により資金が減少しました。一方で税金等調整前当期純利益、減価償却費、仕入れ債務の増加により資金が増加し、結果的に1億4,200万円の増加となりました。

投資キャッシュ・フローは、主に施工機械などの有形固定資産や有価証券の取得に伴う支出などにより、資金が9億4,700万円減少しました。

財務キャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより3億900万円減少しました。

以上が、2024年3月期決算の概要です。

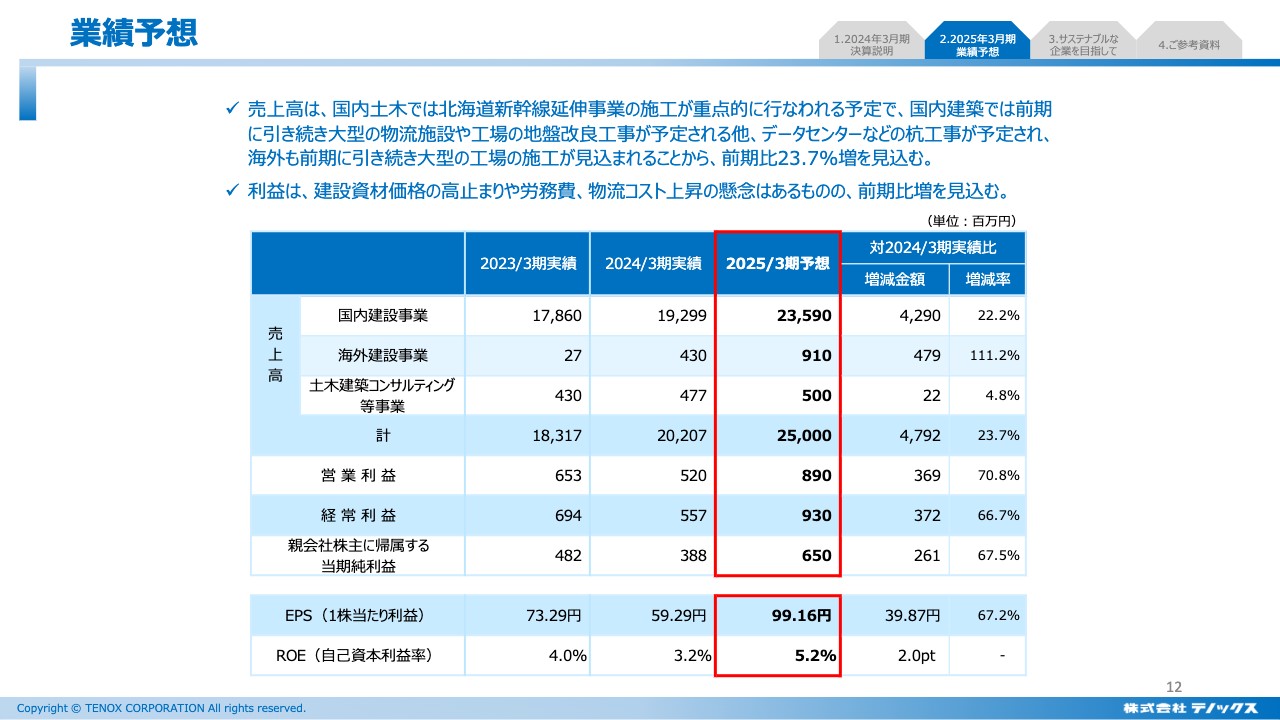

業績予想

2025年3月期の業績予想についてご説明します。今年度の建設業界は、建設資材価格の高騰、現場従事者の不足、2024年4月からの時間外労働の上限規制など、多くの課題を抱えているものの、建設需要全体としては堅調に推移する見通しです。

当社の国内建設事業では、今年度は北海道新幹線延伸事業の土木杭工事がピークを迎えることと、建築工事においても大型の物流施設や工場の地盤改良工事に加え、データセンターなどの杭工事が予定されています。

また海外においても、ベトナムの不動産業界の回復による建設業界の活性化に伴う売上増が見込まれることから、売上高は前期比23.7パーセント増を見込んでいます。

利益については、建設資材価格の高止まりや労務費、物流コスト上昇の懸念はあるものの、適切な価格転嫁と、売上増による施工機の稼働率の上昇で増益を見込んでいます。

以上のことから今年度の業績については、売上高は前期比23.7パーセント増の250億円、営業利益は前期比70.8パーセント増の8億9,000万円、経常利益は前期比66.7パーセント増の9億3,000万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比67.5パーセント増の6億5,000万円となる見通しです。

なお、2024年度は新中期経営計画の初年度であり、計画に掲げる5つの重要戦略の取り組みに連動しています。詳細は後ほどご説明します。

気候変動への対応

当社は基礎工事を通して社会に「安全」「安心」を提供し、社会に貢献できるサステナブルな企業を目指すことを長期ビジョンとしています。

ここからは、当社が持続可能な社会へ貢献するために取り組んでいる事例をご紹介します。

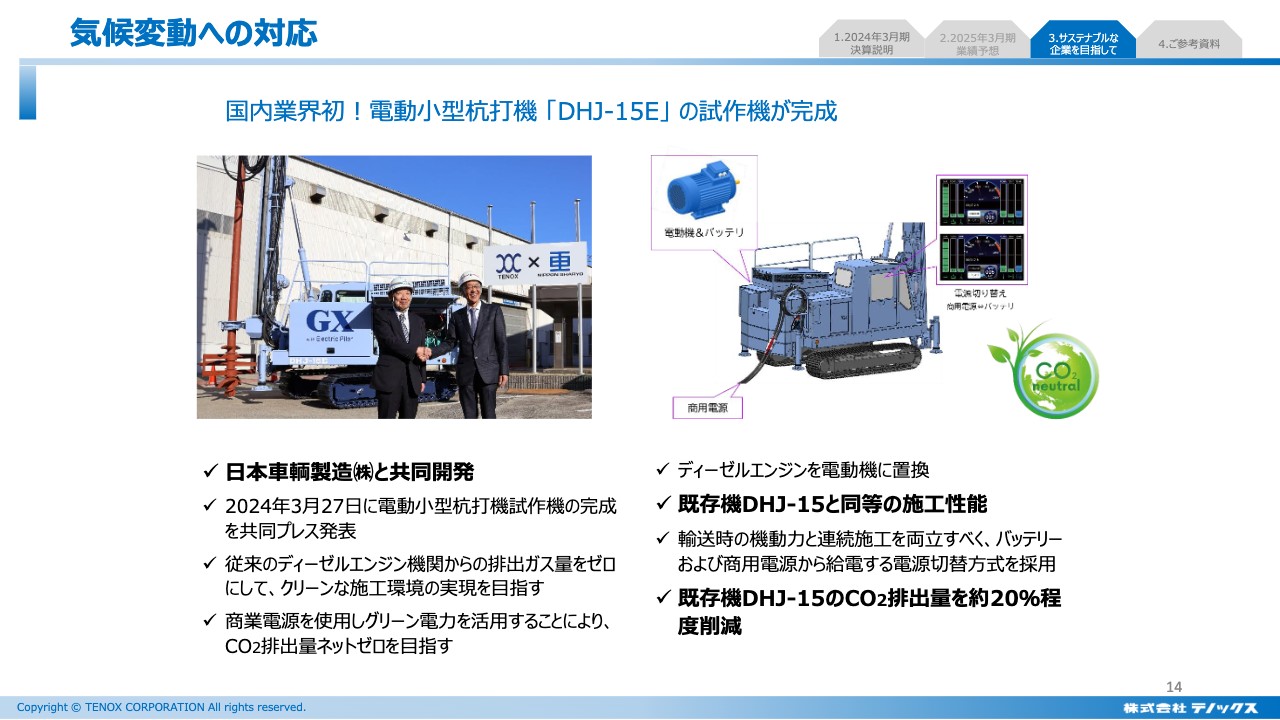

気候変動への対応です。国内業界初となる電動小型杭打機「DHJ-15E」の試作機が完成しました。これは日本車輌製造株式会社と共同で開発に取り組んだもので、基礎工事に伴うディーゼル排気ガスをゼロにし、あわせてグリーン電力を活用することで、CO2排出量ネットゼロの工事実現を目指すものです。

今年3月27日に、日本車両製造社と共同で試作機の完成についてプレス発表しました。スライド左上の写真はその時のものです。こちらは2024年度の実用化を進めます。

人的資本関係

人的資本関係です。新中期経営計画の人財戦略でのマテリアリティとして、人財の能力を最大限に引き出す企業ブランディングを実現します。

建設業界では、技術労働者の高齢化や若年層の入職者数の減少が著しく、魅力ある業界へ脱皮するためには「新3K」に代表される「給与・休暇・希望」といったさまざまな課題を克服する必要があります。

当社は、従業員一人ひとりの多様性を尊重し、創造力を培うことを通して、夢と希望をいだき「テノックスで働いてよかった」と実感できる企業風土作りや制度構築を進めます。

スライド左側は当社グループの従業員数の推移、右側は年代別構成を表したグラフです。2015年度以降、M&Aもあり従業員数は増加傾向にありますが、当社グループの将来を担う30代以下の人材の確保が必要な状況です。

優秀な人材の確保と離職率の低減のための施策としては、「人材」から「人財」への成長を促す社員教育の充実、男性社員の育児休暇取得推進、雇用期間の延長、健康経営の充実、女性従業員比率の向上、より良い企業風土作りを目指したサークル活動の実施と活性化を図っていきます。

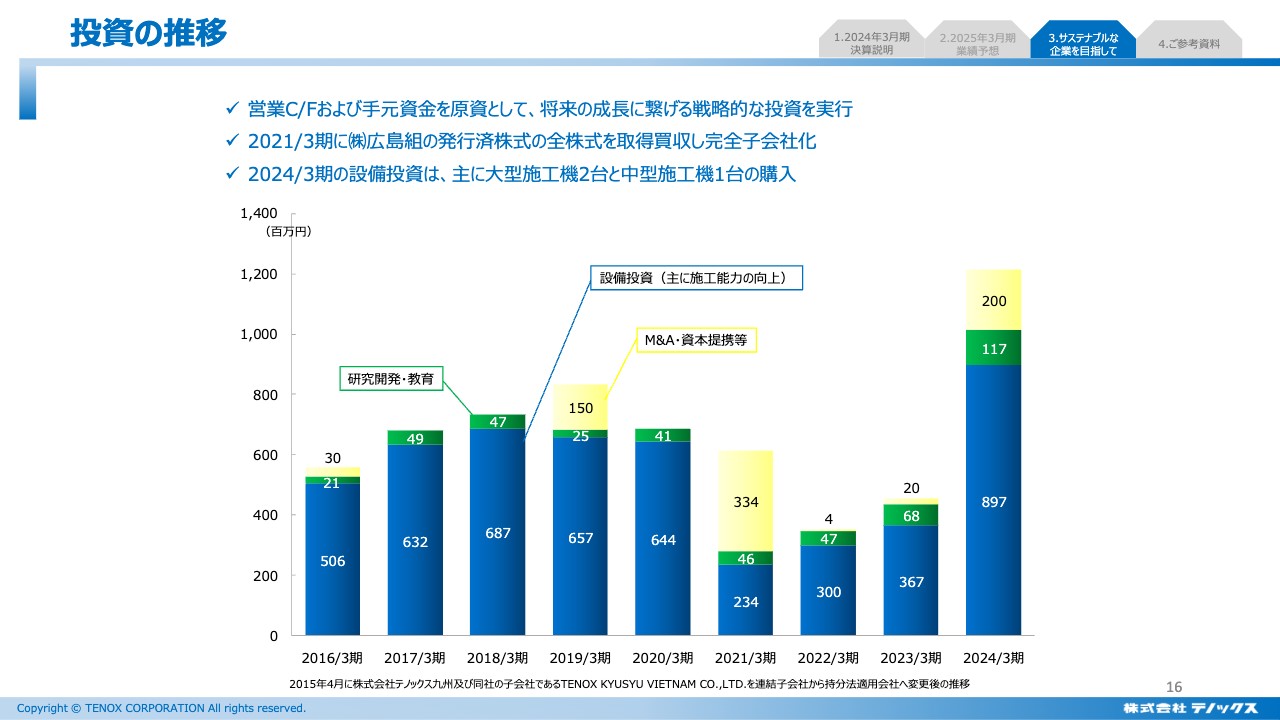

投資の推移

スライドのグラフは、過去9年間の投資実績の推移です。当社の投資は、青色の棒グラフが表す、既存の施工能力を維持・向上させるための施工機や施工部材への設備投資がメインです。2020年度に大阪の広島組をM&Aで連結子会社にしましたが、黄色の棒グラフが表すM&Aや新規事業への投資は限定的となっています。

後ほど、新中期経営計画の中でもご説明しますが、今後は、営業キャッシュ・フローと手元資金を原資として、例えばM&Aや海外事業、環境関連など、将来の成長につながる戦略的な投資を実行していきます。

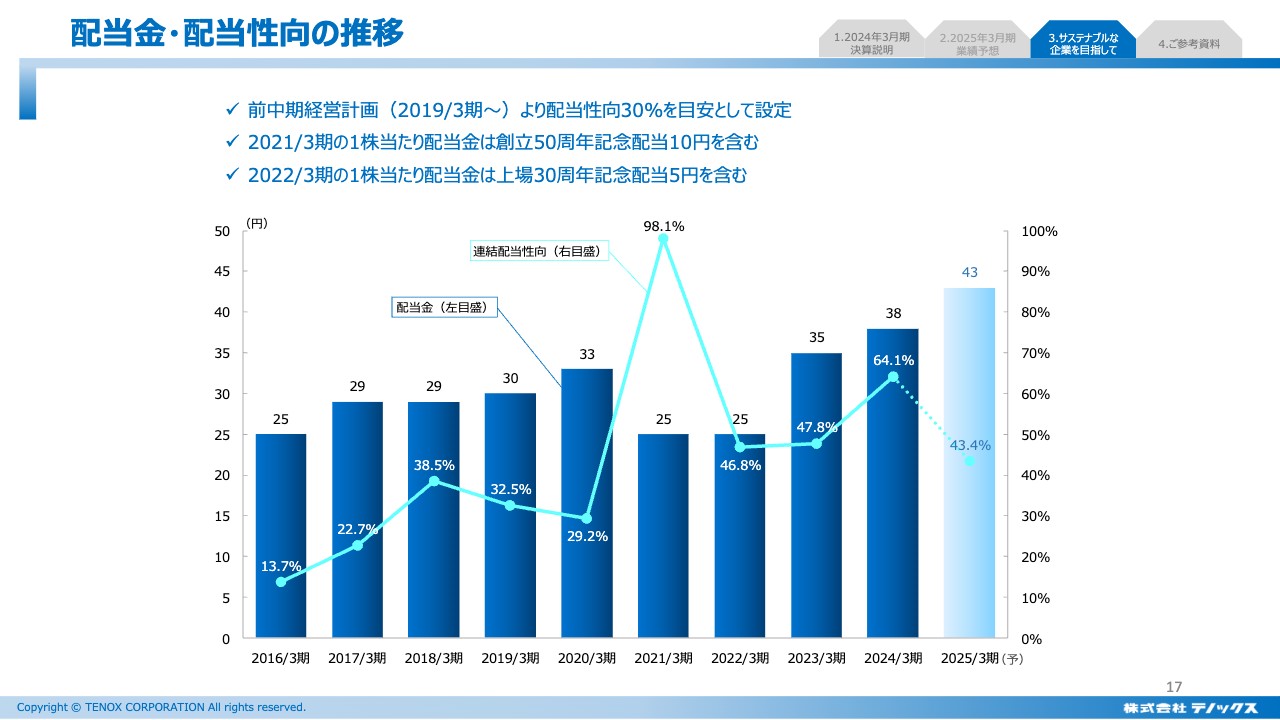

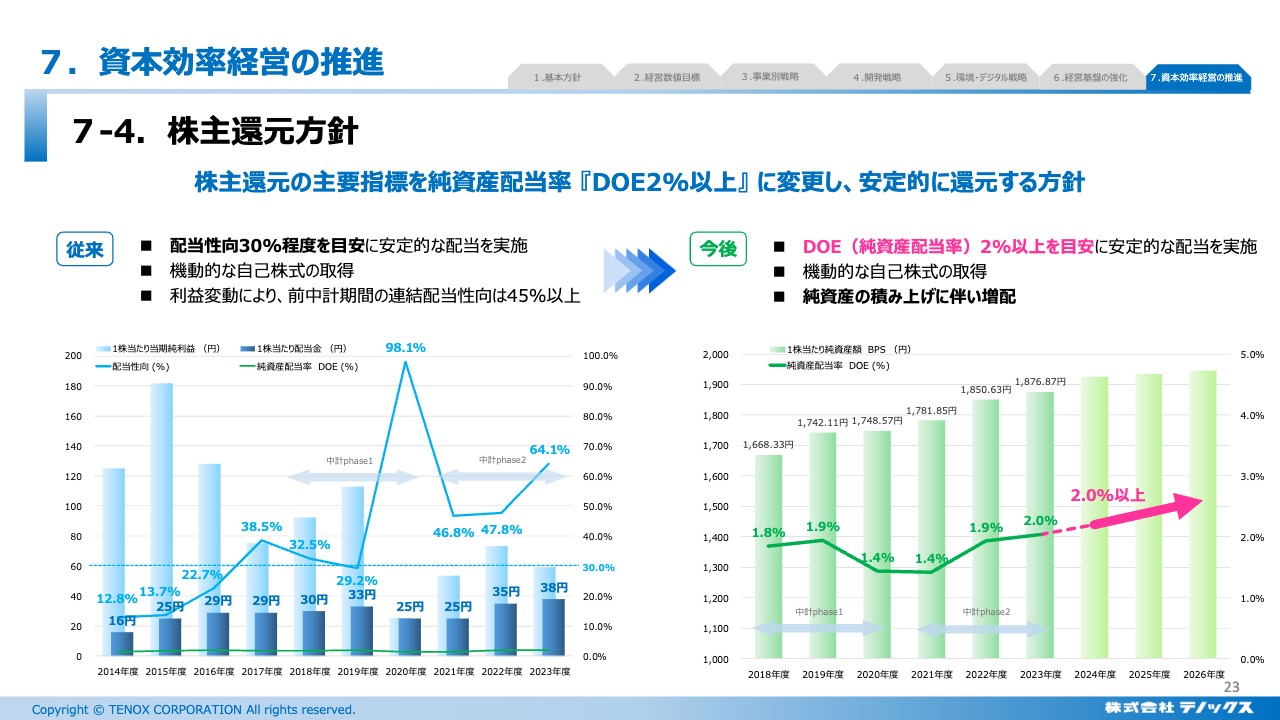

配当金・配当性向の推移

配当金・配当性向の推移です。当社では、当該期の業績や財政状態に加え、中期的な見通しも勘案したうえで、安定的な配当を決定するという方針のもと、基本的には連結配当性向30パーセント程度を目安に実施することにしています。

スライドの青色と水色の棒グラフは配当金を示し、折れ線グラフは配当性向を表しています。2023年度は年間配当金を38円とし、配当性向は64.1パーセントとなりました。

2024年度は新中期経営計画の初年度となります。配当方針の目標指標を配当性向からDOE(純資産配当率)に変更し、DOE2パーセント以上として安定的な配当を実施します。

2024年度の予想年間配当金は、1株当たり43円としています。

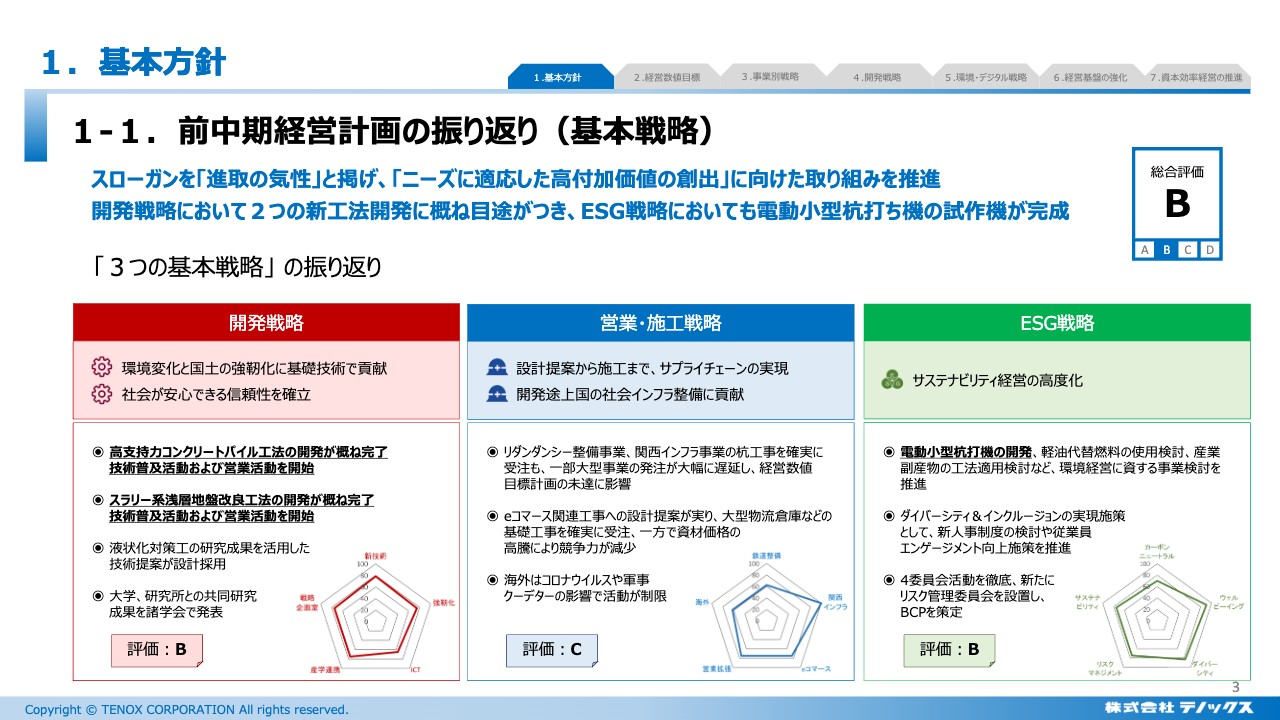

株価推移

10年間の株価推移です。スライドのグラフには、当社の株価の推移を青色で示しています。5月23日現在の株価1,259円に基づいて参考値を記載しています。配当利回りは3.42パーセント、PERは12.70倍、PBRは0.67倍です。

当社の株価は、コロナ禍以降の2021年年初から2022年夏頃まで、オレンジ色で示した日経平均の推移と比較して、若干乖離して低い推移となっていましたが、配当金の増額とともに、ようやく株価も上向いてきました。

投資家のみなさまのご期待にお応えできる、収益力の確保と企業価値の向上に努めなければならないとの思いを強くしています。

以上で、私からのご説明を終わります。続いて、新中期経営計画について、取締役執行役員管理本部長兼企画部長の堀切よりご説明します。

中期経営計画(2024年度〜2026年度)

堀切節氏:このたび当社は「未来を拓く、新たな一歩」をテーマに掲げ、中期経営計画(2024年度〜2026年度)を策定しました。

アジェンダ

本日の資料のアジェンダです。構成は7章立てとしています。1章では基本方針として、前中期経営計画(2021年度〜2023年度)の振り返り、本中期経営計画の位置付けおよび要約をご説明します。

2章では、本中期経営計画期間の経営数値目標についてご説明します。

3章以降では、本中期経営計画で実践する5つの重要戦略について順にご紹介します。

3章では、1つ目の「事業別戦略」営業戦略についてご説明します。

4章では、2つ目の「開発戦略」技術開発に関わる部分についてご説明します。

5章では、3つ目の「環境・デジタル戦略」について、環境経営、デジタルトランスフォーメーションに関わる戦略をご説明します。

6章では、4つ目の「経営基盤の強化」について、事業基盤の強化、人材、ガバナンスに関わる取り組みをご説明します。

最終の7章では、5つ目の「資本効率経営の推進」について、企業価値向上のための取り組みについてご説明します。現状の把握、目指すべき数値の設定、キャッシュ・アロケーション、株主還元方針を取りまとめた構成となっています。

1.基本方針

前中期経営計画の振り返り(基本戦略)です。2021年度〜2023年度の中期経営計画では、開発戦略、営業・施工戦略、ESG戦略の3つの基本戦略を掲げ、取り組みを進めてきました。

開発戦略では、高支持力コンクリートパイルおよびスラリー系浅層地盤改良工法の開発が完了し、今年度から営業活動を行える目処が立ちました。

営業・施工戦略では、インフラ整備事業や大型物流倉庫などで杭工事、地盤改良工事の受注にいたるも、着工遅れや資材価格の高騰、感染症流行などの影響を受けた結果となりました。

ESG戦略では、電動小型杭打機の完成やBCPの策定など、一定の成果を得ることができました。

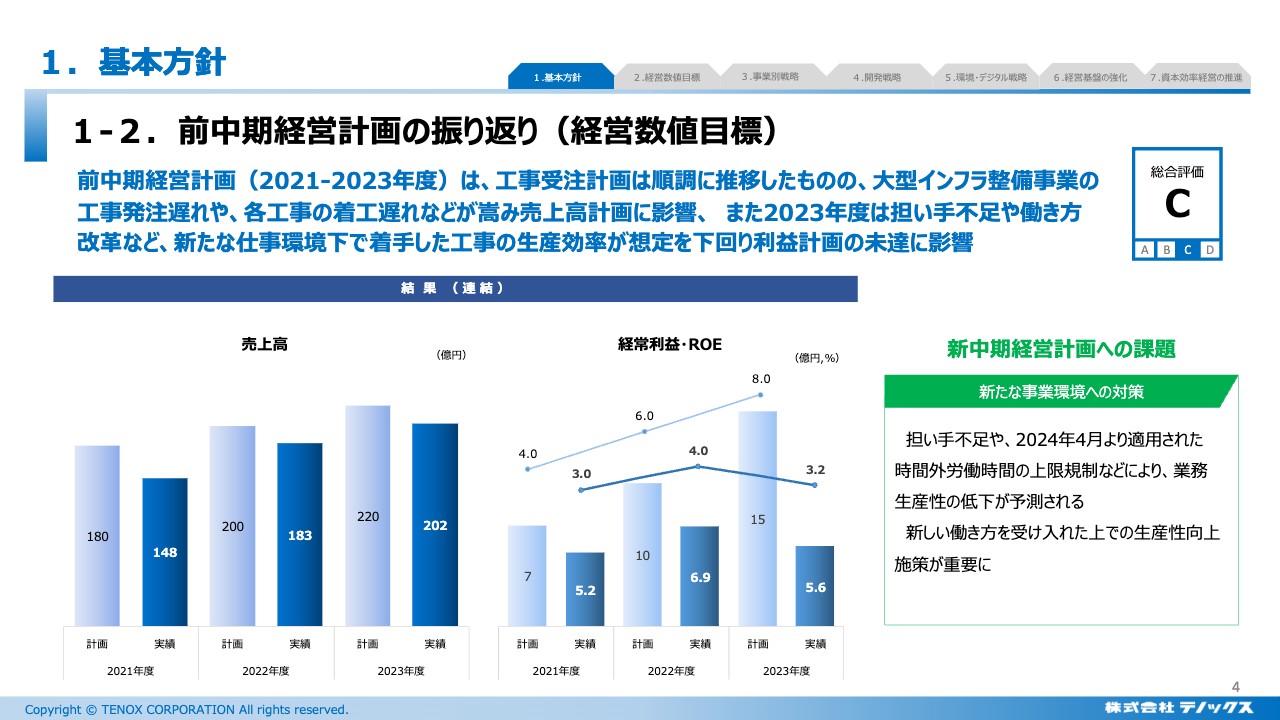

1.基本方針

前中期経営計画の振り返り(経営数値目標)です。2021年度〜2023年度の前中期経営計画では、大型インフラ整備事業の発注遅れや工事着工遅れなどにより、売上計画に影響が出ました。

また資材価格の高騰や働き方の変化などから生産効率が低下するなど、利益計画も未達となりました。

これらの振り返りを受け、2024年度からの新中期経営計画への課題として、新しい働き方を受け入れたうえで生産性を向上する施策が重要であると考えています。

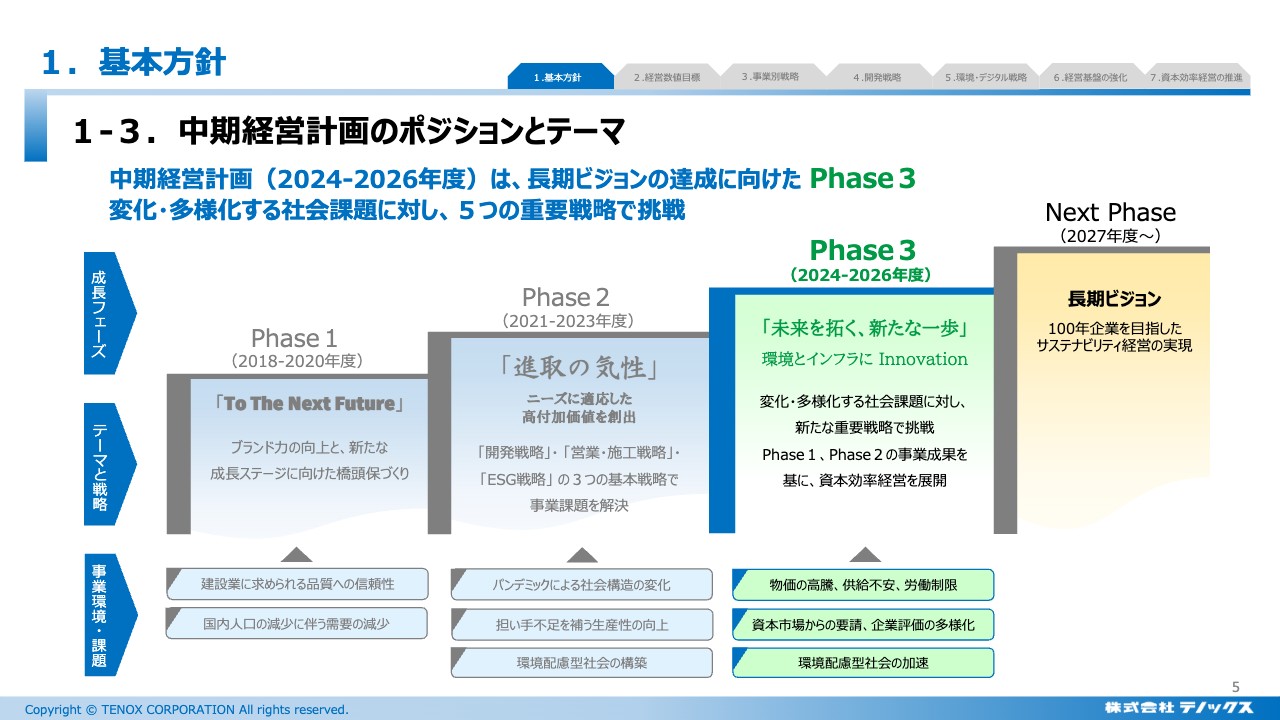

1.基本方針

新たな中期経営計画のポジションとテーマです。本中期経営計画は、2018年度から始まった2つの中期経営計画を引き継ぎ、100年企業を目指す長期ビジョンの「Phase3」と位置付けています。

「『未来を拓く、新たな一歩』環境とインフラにInnovation」をテーマに、事業環境・課題に対応した5つの重要戦略で挑戦していきます。

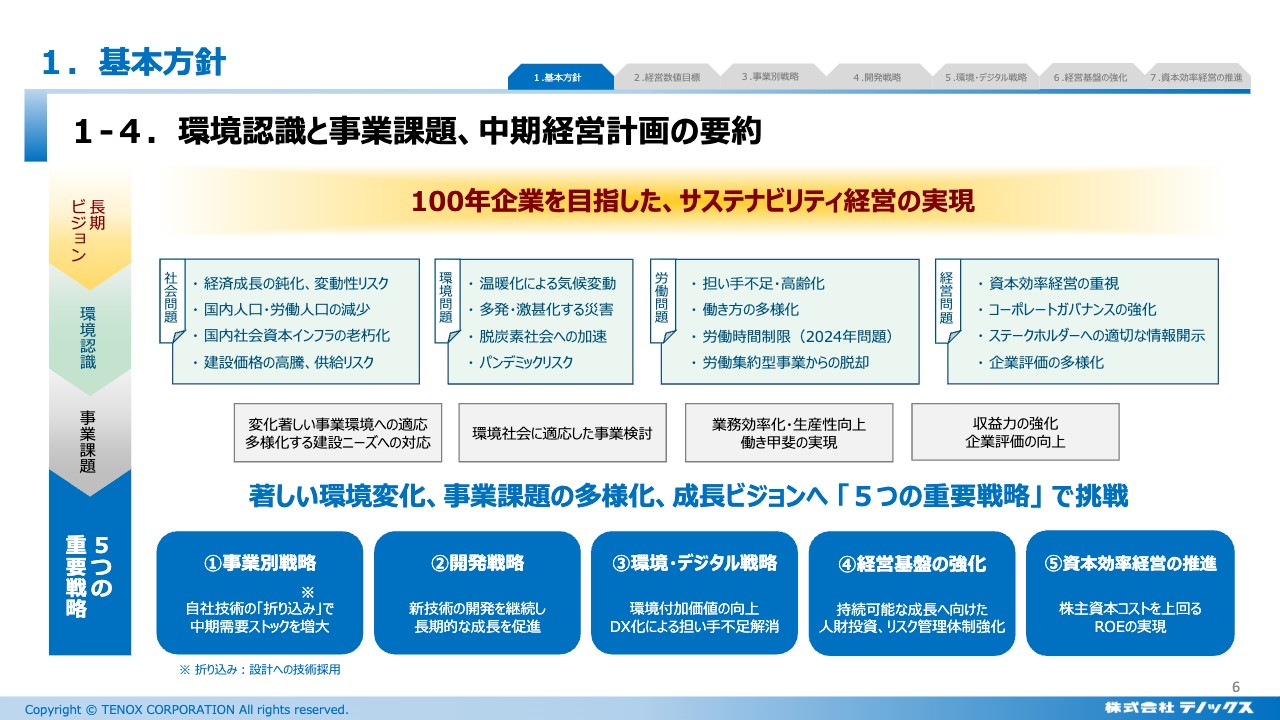

1.基本方針

環境認識と事業課題、中期経営計画の要約です。スライドには、⻑期ビジョン「100年企業を目指した、サステナビリティ経営の実現」を上段に掲げ、そこに至るための本中期経営計画期間で想定される、社会・環境・労働・経営問題などの事業環境をピックアップし、課題解決のための「5つの重要戦略」を打ち出しています。

2.経営数値目標(連結)

本中期経営計画の経営数値目標です。新たな大型事業の確実な捕捉や、高支持力杭や浅層地盤改良などの新工法の営業展開、新しい働き方を前提とした生産性向上などにおける5つの重要戦略を確実に実践し、売上高、利益の増大を目指します。

本中期経営計画の最終年度となる2026年度の数値目標を、売上高270億円、経常利益15億円、ROE8パーセントと設定しています。

3.事業別戦略

ここから「5つの重要戦略」の各論となります。1つ目となる「事業別戦略」(=営業戦略)について、土木事業、建築事業、海外事業、土木建築コンサルティング事業に分けてご説明します。

土木事業については、多発・激甚化する自然災害を想定した防災・減災、国土強靭化に向けた構造技術提案で受注確度を高めていきます。

道路や鉄道などの交通インフラを中心としたリダンダンシー整備プロジェクトや、風水害対策工事などへのアプローチを重点施策とし、成長戦略として設計への「折り込み」戦略、KPIの共有やDX推進などによる収益力の強化を挙げています。

2026年度に売上高88億5,000万円、経常利益4億円を目指します。

3.事業別戦略

建築事業では、高支持力杭や表層地盤改良などの新開発工法や研究技術を駆使して、構造物設計への複合提案を推進し、変化・多様化する建築ニーズをキャッチアップしていきます。

データセンター建設市場に向けた高支持力杭工法の提案や、大規模地震によって発生する液状化現象への抑止対策として重要構造物の機能継続を担保する杭と地盤改良の複合提案を行うなど、重点施策を推進します。

2026年度に売上高164億円、経常利益10億4,000万円を目指します。

3.事業別戦略

海外事業では、ベトナム経済の成長政策(社会資本整備計画)へ基礎技術で貢献し、現地法人「TENOX ASIA」の事業拡大に向けて施工基盤を強化します。

インフラ整備事業への提案や、大型工場建設工事の受注を重点施策として受注を拡大し、成長戦略として、現地法人における機材・労務の増強、技術者の育成、ローカル化の促進などを進めていきます。

2026年度に売上高12億円、経常利益4,500万円を目指します。

3.事業別戦略

土木建築コンサルティング事業においては、当社の折り込み力と、グループ企業である複合技術研究所の試験・実験、解析、設計などの高度な技術力を活かし、防災・減災をはじめとした提案を、複合技術研究所内に設置した戦略企画室の活動を通じて取り組んでいきます。多様化、高度化する顧客ニーズへの、高度なカスタマーソリューションを提供します。

2026年度に売上高7億円、経常利益3,500万円を目指します。

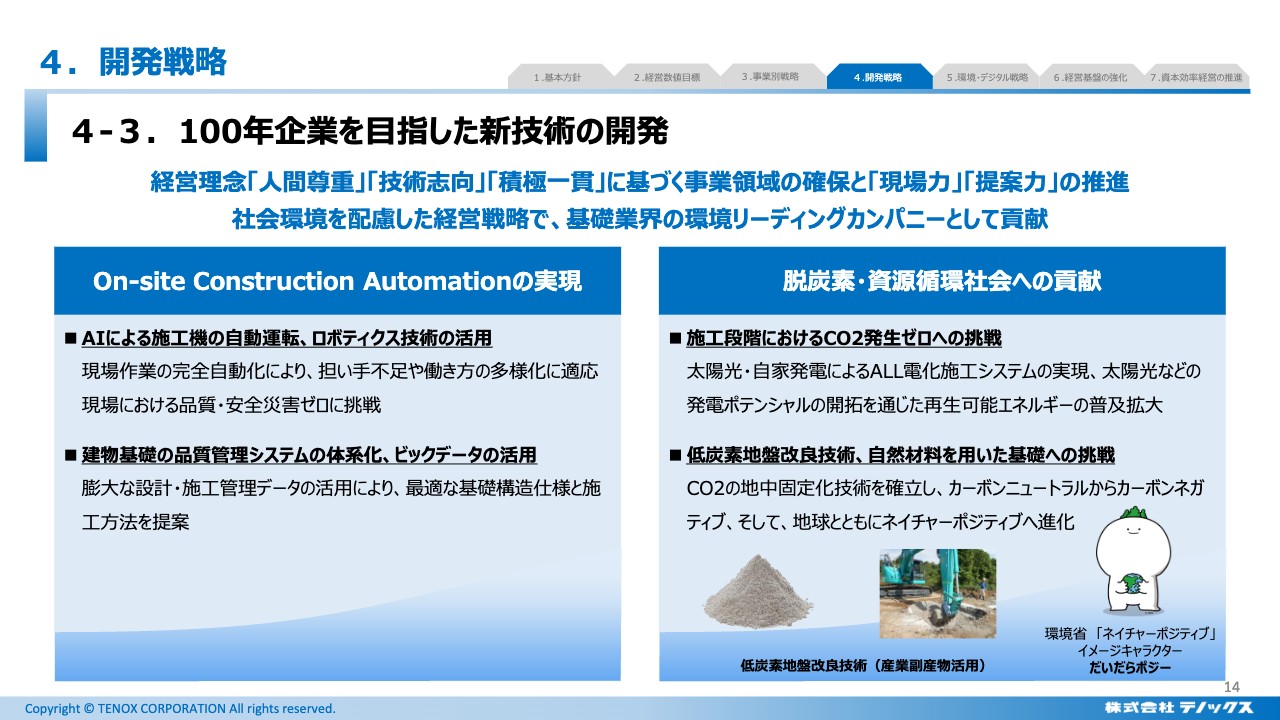

4.開発戦略

2つ目の重要戦略である、技術開発に関わる「開発戦略」です。保有技術をブラッシュアップし、付加価値の高い基礎工法のバリエーションを強化します。また、急速に進化するICT技術を活用しながら、施工品質の向上、工事現場の働き方改革を推進します。

2026年度に向けた重点施策として、掘削・攪拌混合技術の高度化による基礎工法のバリエーションの強化と、施工管理装置「VCCS」を全工法に展開し、新基幹システムと連携を行うことで、施工品質の向上と働き方改革を目指します。

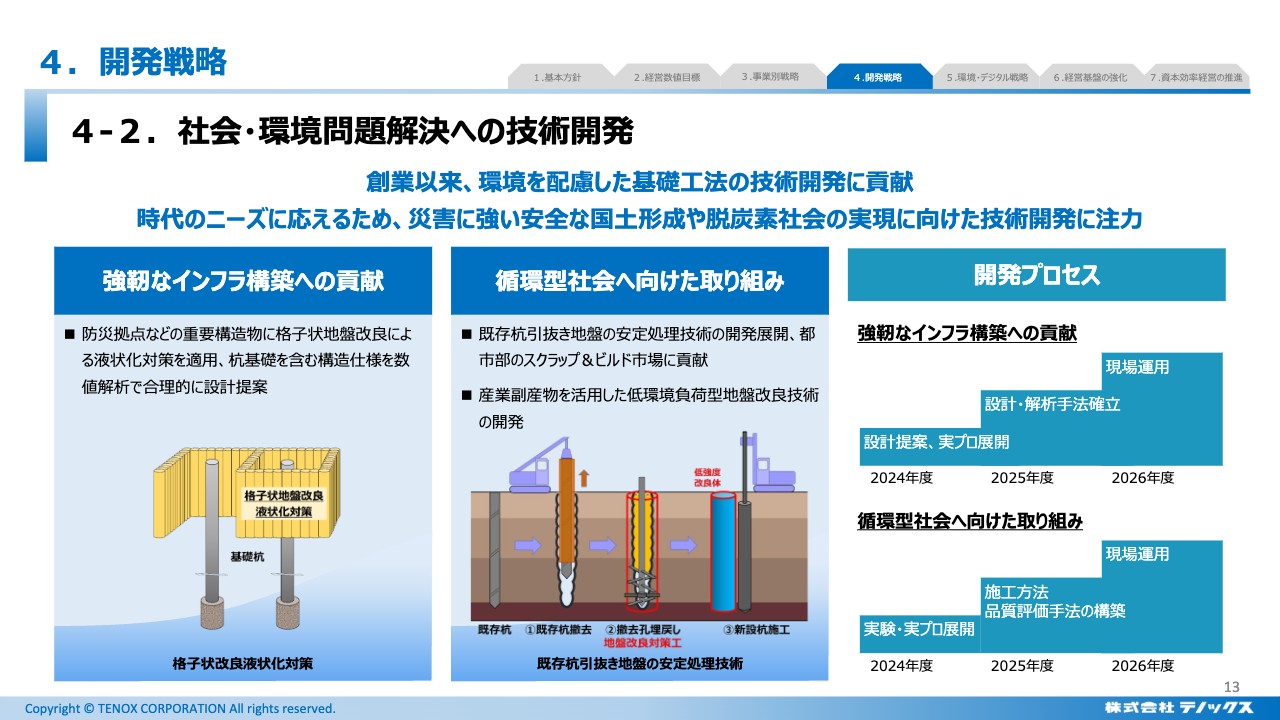

4.開発戦略

社会・環境問題解決への技術開発です。当社は創業以来、基礎工法において、低騒音・低振動、発生残土量の抑制など、環境に配慮した工法開発を行ってきました。今後もこれらを継承し、時代のニーズに応えるため、災害に強い安全な国土形成や脱炭素社会の実現に向けた技術開発を進めていきます。

重点施策として、防災拠点や医療施設、交通インフラなどの重要構造物を守る強靭なインフラ構築への貢献、産業副産物を活用した地盤改良技術などで循環型社会へ向けた取り組みを実践し、2026年度の現場運用を目指します。

4.開発戦略

100年企業を目指した新技術の開発として、中長期の技術戦略を掲げています。1つ目は「On-site Construction Automationの実現」として、現場作業の完全自動化を目指します。働き方を改革し、品質・安全災害ゼロに挑戦します。

2つ目は「脱炭素・資源循環社会への貢献」として、工事のオール電化や再生可能エネルギーの普及拡大、またCO2の地中固定化技術の開発に取り組み、ネイチャーポジティブへ進化する企業を目指します。

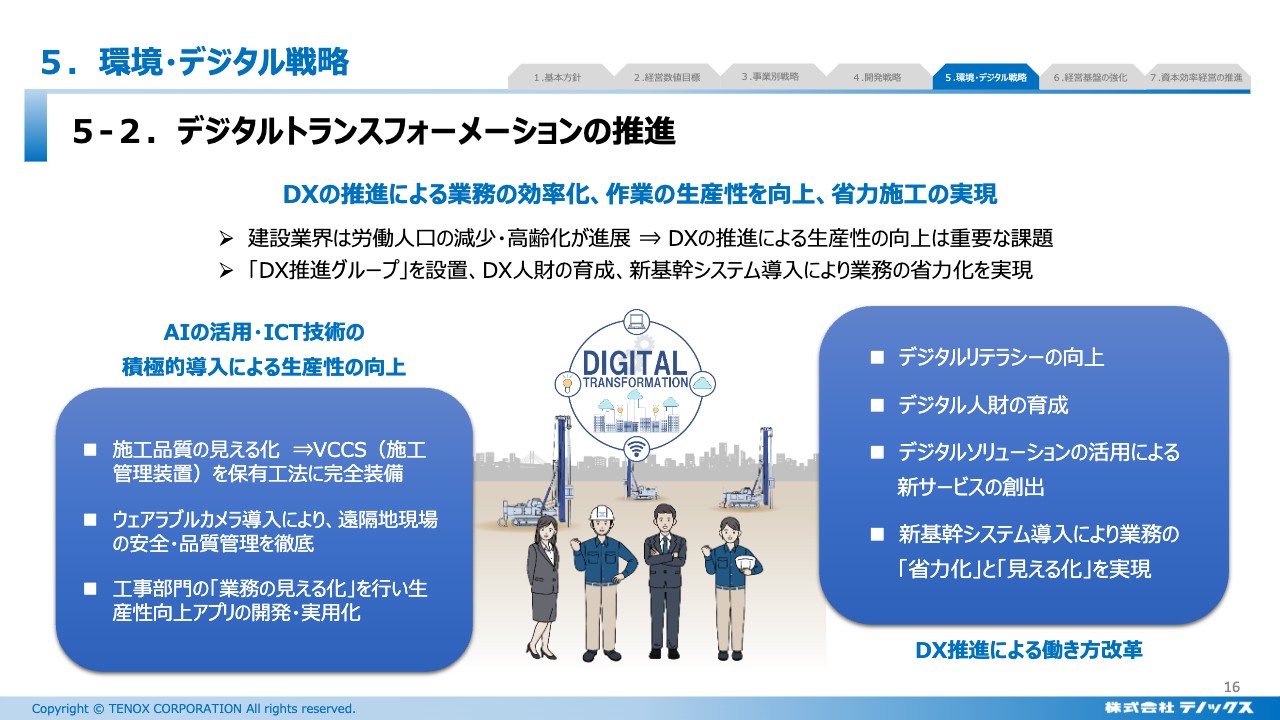

5.環境・デジタル戦略

3つ目の重要戦略「環境・デジタル戦略」における、環境経営とデジタルトランスフォーメーションに関する取り組みです。環境経営の実践として、気候変動による地球温暖化への対策を当社の重要な経営課題と認識し、基礎工事のカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めていきます。

Scope1・2においては、2030年度削減目標を2022年度比40パーセントの2,000トンとし、今年完成した電動小型杭打機の現場運用をはじめ、軽油代替燃料や添加剤の活用、商用電源の積極活用、EV車の導入などの取り組みを進めます。

Scope3においては、2030年度削減目標を2022年度比20パーセントの6万トンとし、環境付加価値の高い新工法の開発を行います。さらにCO2の地中固定化、産業副産物の活用、温室効果ガスの削減活動への投資、サプライチェーンとの連携などの取り組みにより、目標達成を目指します。

5.環境・デジタル戦略

デジタルトランスフォーメーションについてです。建設業界の労働人口の減少・高齢化が進み、また時間外労働時間の上限規制なども加わり、人材確保はより困難なものとなりつつあります。

DXの推進による生産性の向上は、重要な課題と認識しています。AIの活用やICT技術の積極導入などによりDXを推進し、業務の省力化、働き方改革を進めていきます。

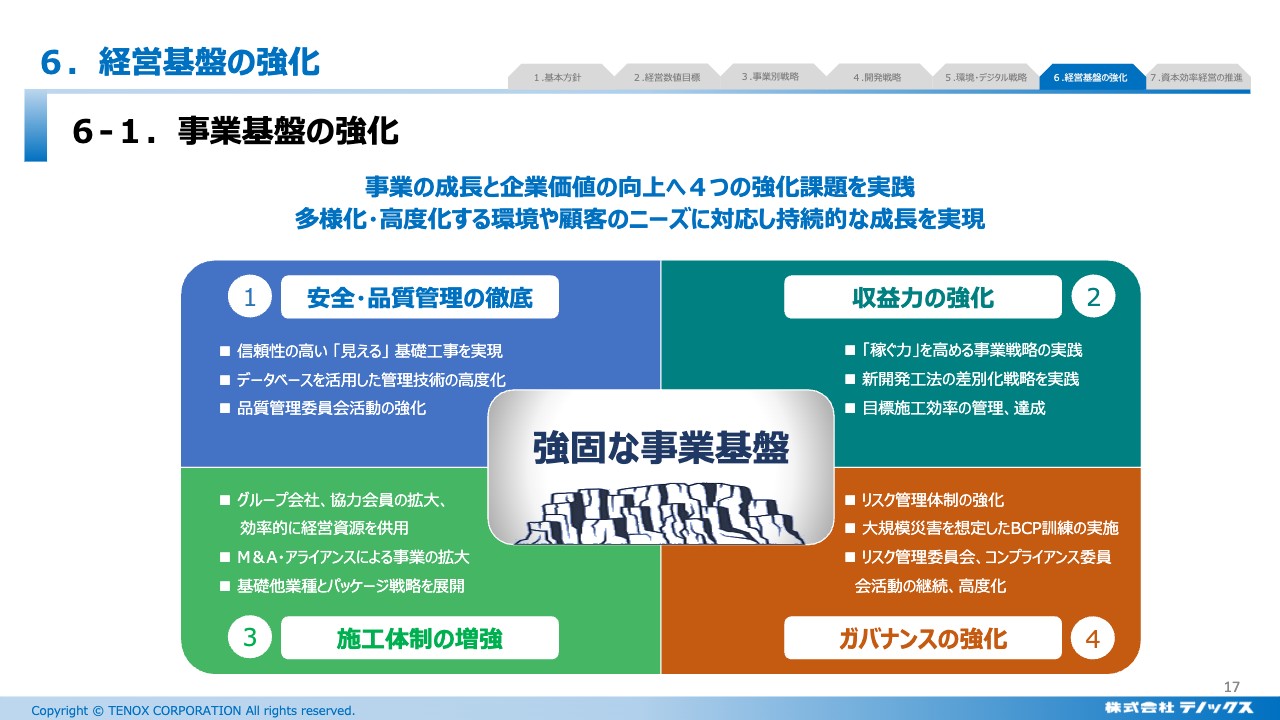

6.経営基盤の強化

4つ目の重要戦略「経営基盤の強化」についてご説明します。事業の成長と企業価値の向上に向けて「安全・品質管理の徹底」「収益力の強化」「施工体制の増強」「ガバナンスの強化」の4つの強化課題について、アクションプランを実践していきます。

多様化・高度化する環境や顧客ニーズに対応し、持続的な成長の実現を目指します。

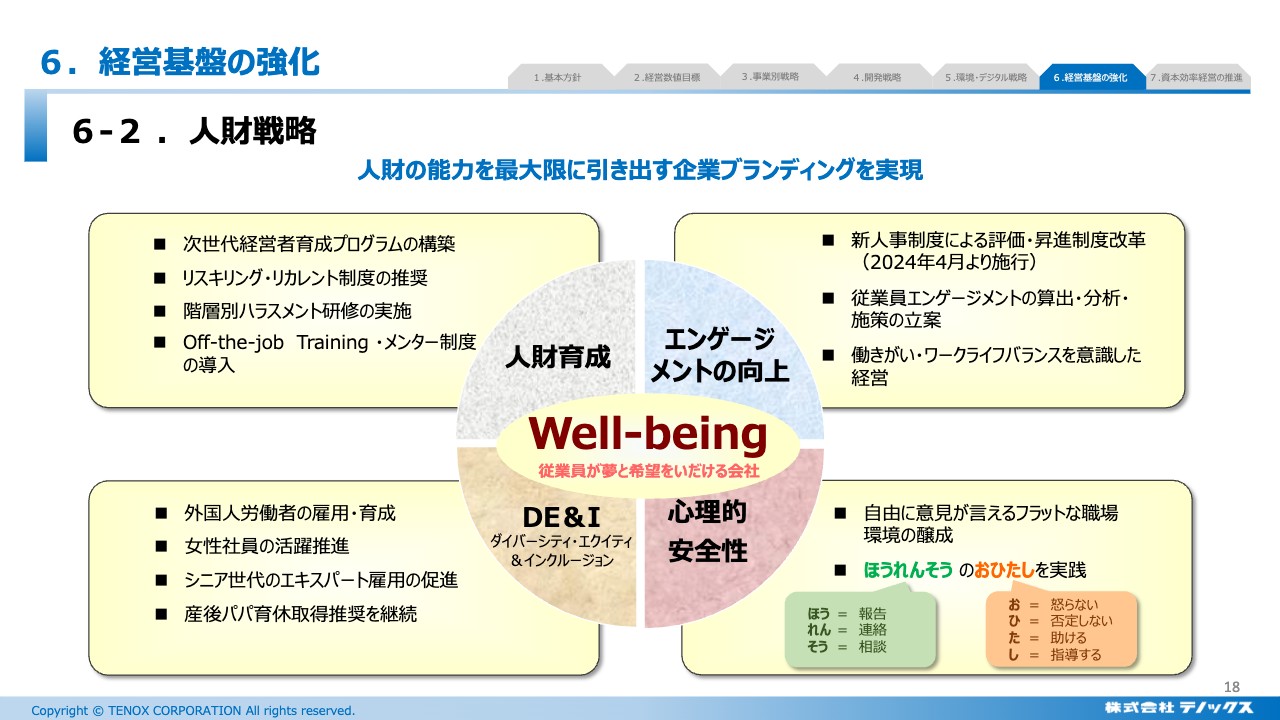

6.経営基盤の強化

人財戦略です。当社は人財の能力を最大限に引き出すために、制度の整備や研修の実施などによる人財育成を行います。

さらに、サーベイの実施やワークライフバランスを意識した経営によるエンゲージメントの向上、多様性、公平性、包摂性を意識し、心理的安全性を確保できる職場を醸成し、ウェルビーイング経営を推進します。

6.経営基盤の強化

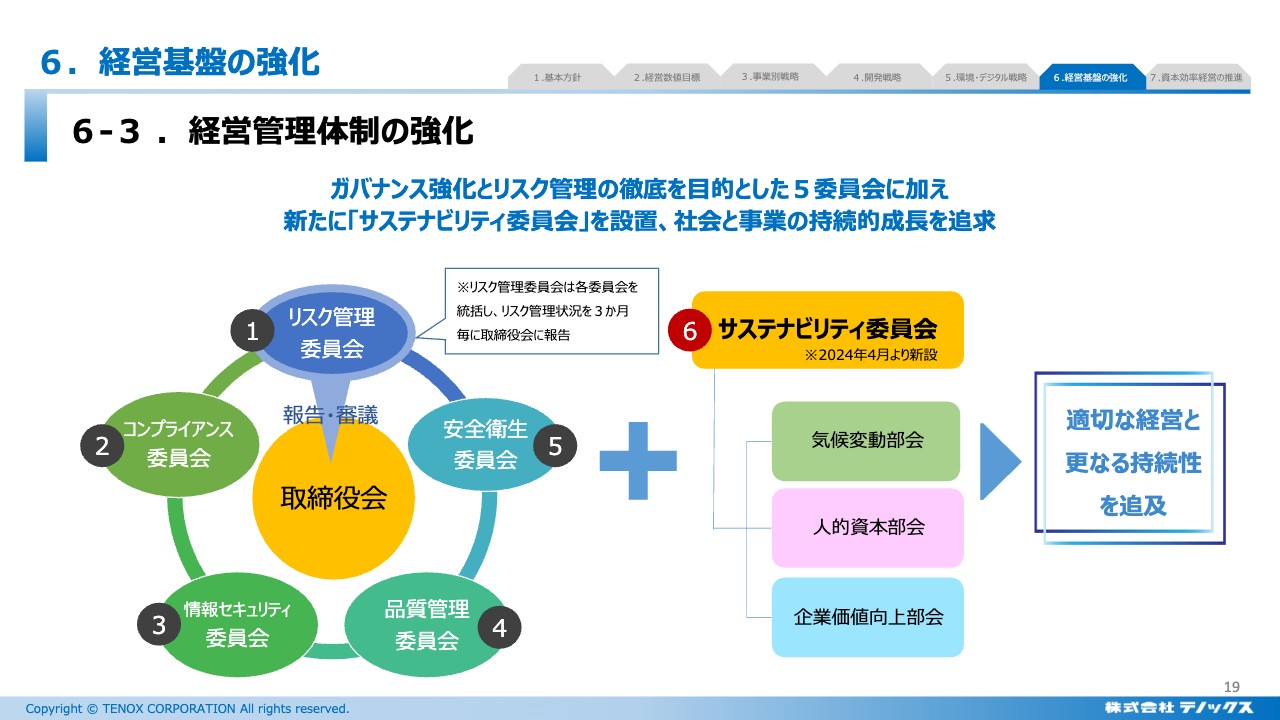

経営管理体制の強化です。当社では、ガバナンスの強化とリスク管理の徹底を目的とした5つの委員会に加え、今年4月より「サステナビリティ委員会」を設置しました。この委員会の中の「気候変動部会」「人的資本部会」「企業価値向上部会」の活動を通して、適切な経営とさらなる持続性を追求していきます。

7.資本効率経営の推進

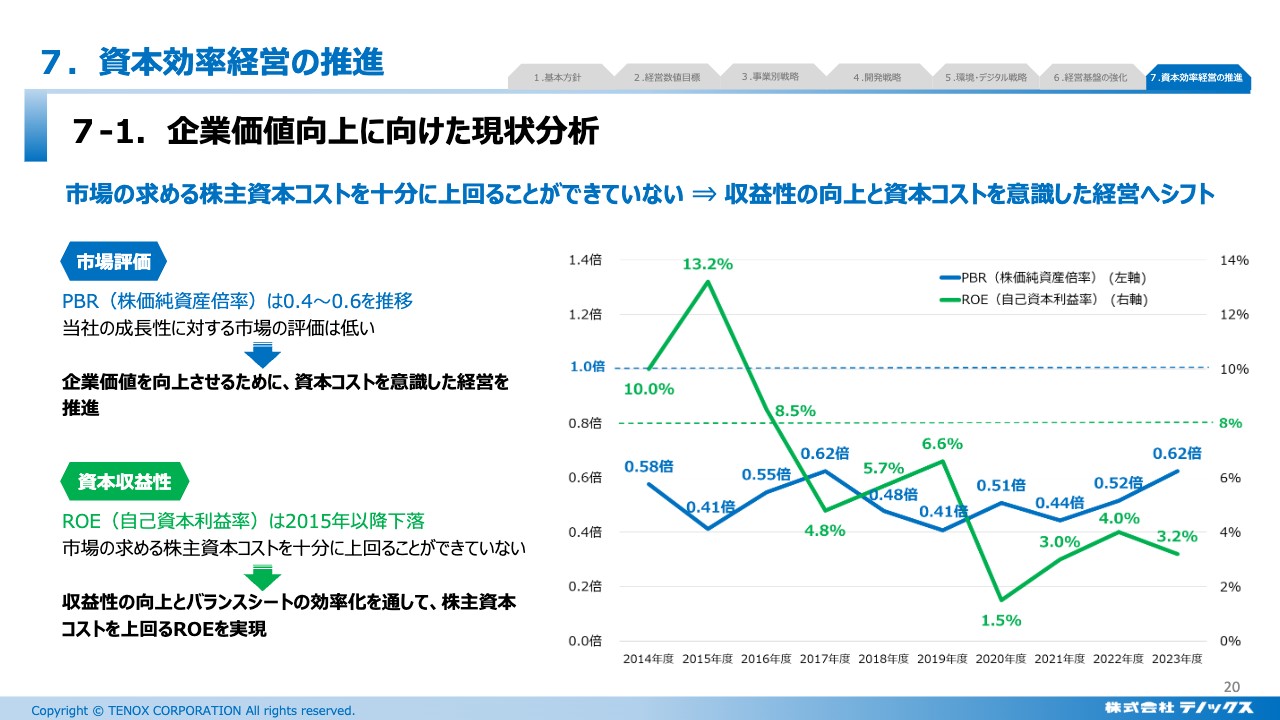

5つ目の重要戦略である「資本効率経営の推進」です。当社の現状を分析すると、過去10年間のPBR(株価純資産倍率)は0.4から0.6で推移しています。またROE(自己資本利益率)は2015年以降下落傾向をたどっており、市場の求める株主資本コストを十分に上回ることができておらず、市場の評価は低いと認識しています。

企業価値を向上させるため、資本コストを意識した経営を推進し、株主資本コストを上回るROEの実現を目指します。

7.資本効率経営の推進

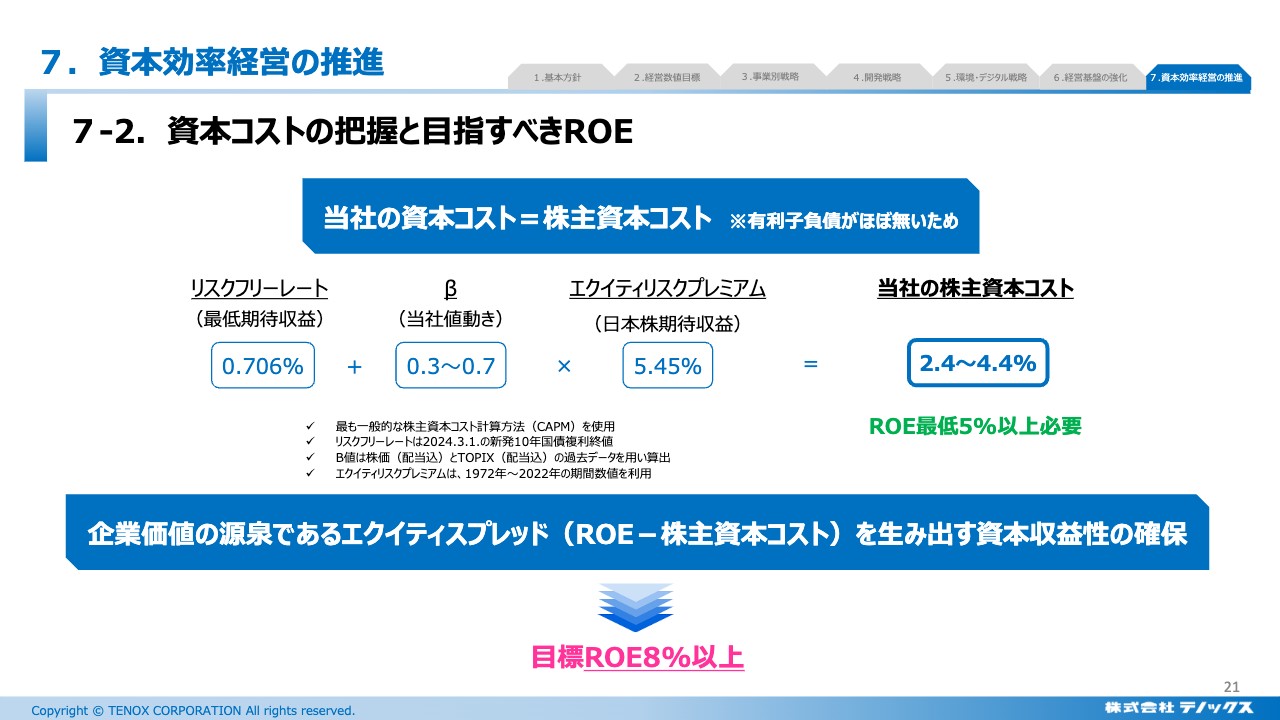

資本コストの把握と目指すべきROEです。当社は有利子負債がほぼないため、資本コストは株主資本コストと同等と考えています。過去10年間のデータによると、当社の資本コストは2.4から4.4パーセントと算出され、このことからROEを5パーセント以上確保する必要性が導き出されます。

さらに、エクイティスプレッド(ROE-株主資本コスト)を生み出す資本収益性を確保するために、本中期経営計画では、目標とするROEを8パーセント以上としました。

7.資本効率経営の推進

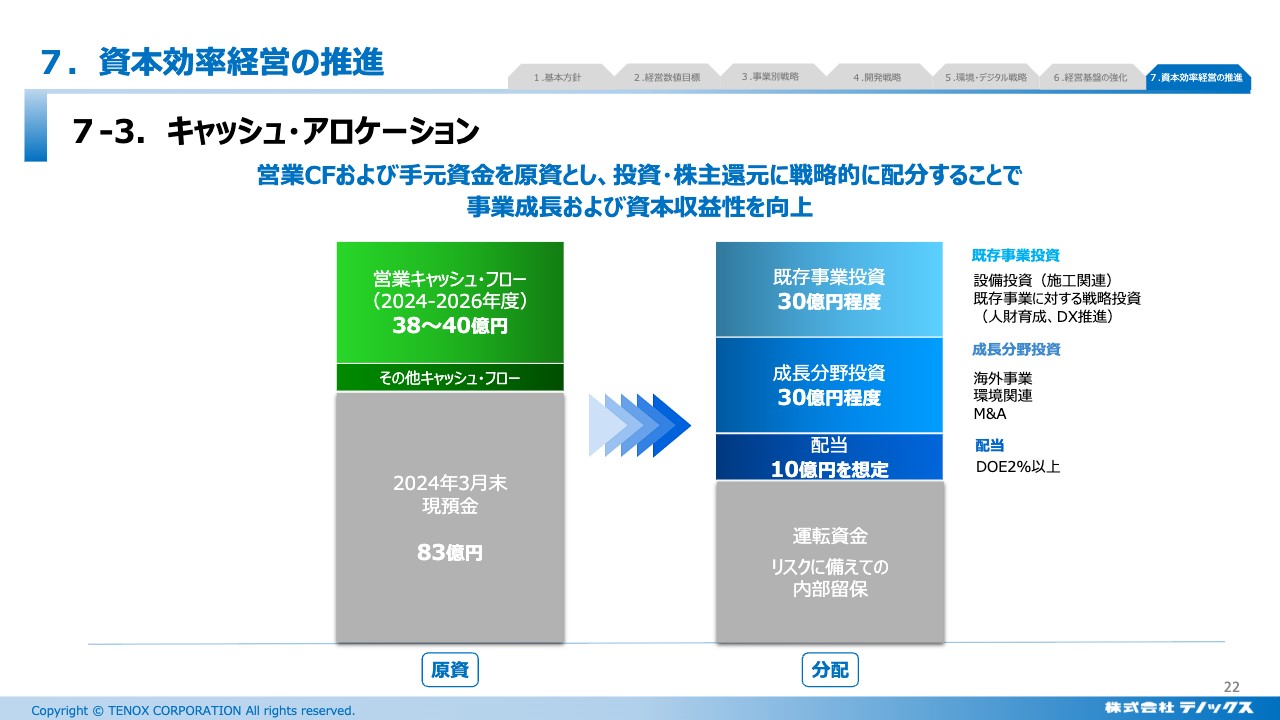

キャッシュ・アロケーションです。営業キャッシュ・フローおよび手元資金を原資とし、設備投資や、人的資本、生産性向上へ向けたデジタルトランスフォーメーションの推進など既存事業への投資、ベトナム事業を中心とした海外事業や環境関連、M&Aなどの成長分野への投資、また株主還元など、戦略的に分配することで事業成長および資本収益性の向上を図っていきます。

7.資本効率経営の推進

最後に、株主還元方針です。当社はこれまで、株主さまへの還元指標として配当性向30パーセント程度を目安に配当を行ってきました。しかしながら利益変動により、目安として非常にわかりにくいものとなっていました。

そのため、本中期経営計画より主要指標をDOE(純資産配当率)とし、その数値を2パーセント以上として安定的な配当を実施する所存です。

以上で、中期経営計画(2024年度~2026年度)のご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

1905

|

1,455.0

(13:08)

|

-32.0

(-2.15%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

テノックス---3Qは減収なるも最終利益は2ケタ増益 02/09 18:01

-

テノックス(1905) [Delayed]Summary of C... 02/09 16:50

-

決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 ... 02/09 15:51

-

テノックス Research Memo(8):DOE2%以上を目安... 02/09 15:38

-

テノックス Research Memo(7):中期経営計画目標の経... 02/09 15:37

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

今日 13:36

-

今日 13:31

-

今日 13:31