【QAあり】プロパティデータバンク、不動産テック領域でクラウド事業が毎年成長 テナント管理の新システムで商業領域を強化へ

会社概要

武野貞久氏(以下、武野):こんばんは。プロパティデータバンク株式会社、代表取締役社長の武野です。本日はお忙しいところ、当社のIRセミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日は私とともに常務取締役の大田も説明会に参加しています。

大田武氏(以下、大田):常務取締役の大田です。よろしくお願いします。

武野:それではさっそく、説明会を始めたいと思います。まずは会社紹介です。私どもの会社は浜松町にあります。

沿革

武野:沿革です。2000年に清水建設のベンチャー制度の第1号として設立された会社です。

社内公募で選ばれ、創業メンバーが自分で出資しながら会社を立ち上げていくという制度でした。私は残念ながら出資はできなかったものの、創業時から関わっています。

当時はクラウドと言わずに、アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)という、今では死語のような名前で、2000年12月からインターネット上での不動産サービスの展開を開始しています。そして、その翌年ぐらいからお客さまを徐々に獲得しています。

おもしろいトピックスとしては、2009年にポーター賞というものをいただいています。この時、同時受賞したのは「ユニクロ」で、受賞の際には柳井社長と一緒に壇上へ上がらせていただきました。

余談ですが、当時受賞された会社は非常に大企業ばかりで、当社はポーター賞が始まって以来最も小さな会社でした。売上がまだ数億円しかない会社が受賞したということで、話題になりました。

その後、順調にさまざまな機能の増強を続け、2013年2月に国内3拠点のデータセンターで、サービスの同時提供を開始しています。

このサービスについて、少し詳しくお話しします。万が一災害が起きた場合、東京のデータセンターでサービスを受けているお客さまのデータを自動的に切り替え、すべてのデータが同期されている状態でサービスを提供するというものです。このようなサービスを提供している会社はあまりないと思いますが、我々はお客さまに対して「停まらない、消失しない、すぐに使える」をモットーに提供しています。

2018年には、おかげさまで当時のマザーズへの上場を果たしました。その後、2021年にプロパティデータサイエンス社を新たに設立し、2022年にはM&Aによってプロパティデータテクノス社、そして今年の3月にはリーボ社を子会社化しています。このようなかたちで、不動産と不動産以外の領域のサービスを展開している会社です。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):冒頭にご説明いただきましたが、御社は2000年に清水建設のベンチャー制度を活用して設立され、その際に「資産基本情報機能をリリース」と5ページに書いてあります。こちらはどのようなものだったのかを教えてください。

武野:実はこの前段階として、不動産の建物情報のデータベース化で特許を取得しました。会社を作る10年ほど前に、清水建設内で「おそらく世の中がコンピューター化するだろう」と予想し、当時は建物の情報をデータベースで管理しようという概念がなかったため、特許を取りました。その特許技術を使って、実際にサービスを展開したのが2000年です。

上場前は、清水建設の作った建物のお客さまに対し、このサービスを無償で提供していましたが、それではユーザーが清水建設のお客さまに限定され、世の中には広まっていかないと考えました。我々は良いサービスだと自信を持っていたため、世の中のいろいろな人に使っていただこうと思い、2000年に上場し、リリースして広げていきました。

坂本:非常によくわかりました。その後さまざまな機能を拡充されたり、M&Aを実施されたりして、システムを作っていったということですね。この話は後ほどまた教えていただければと思います。

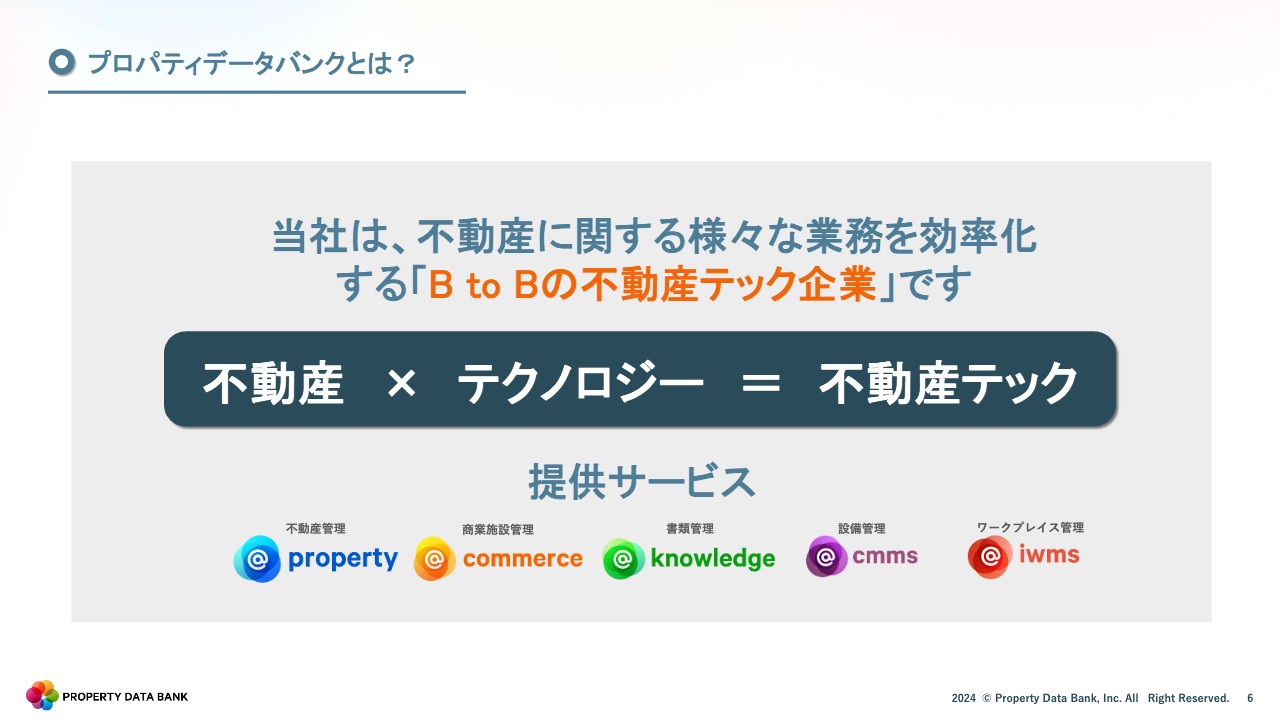

プロパティデータバンクとは?

武野:プロパティデータバンクという会社は、昨今の言葉でいうと「不動産DX」の会社です。つまり、不動産とテクノロジーを掛け合わせたサービスを展開しており、2000年に設立された、まさに不動産関連サービスを提供するパイオニアのテック企業といえます。

MISSION

武野:これも釈迦に説法のような話になりますが、我々が一番大事にしているミッション、ビジョンについてご説明します。

創業時から掲げている「新しい知識社会の創造」というミッションは、平たく言うと、我々のユーザーから知恵を授かり、それをさらに良いものにし、いろいろな方に使っていただこうということです。我々の知識のみでは良いものは作れないと最初から思っており、いろいろなユーザーの知識の結果として新しいものを作っていきます。

VISION

武野:ビジョンでは、当然のことですが「価値を向上させていこう」と言っています。これは創業以来、当社の最も大事なことという位置づけで取り組んでいる言葉になります。

経営方針

武野:経営方針は、ミッションとビジョンを社内外を含め、みなさまにあらためて表明しているものです。「原点継承」と「仕組革新」ということで、社内外の方々に我々の姿勢をお話ししています。

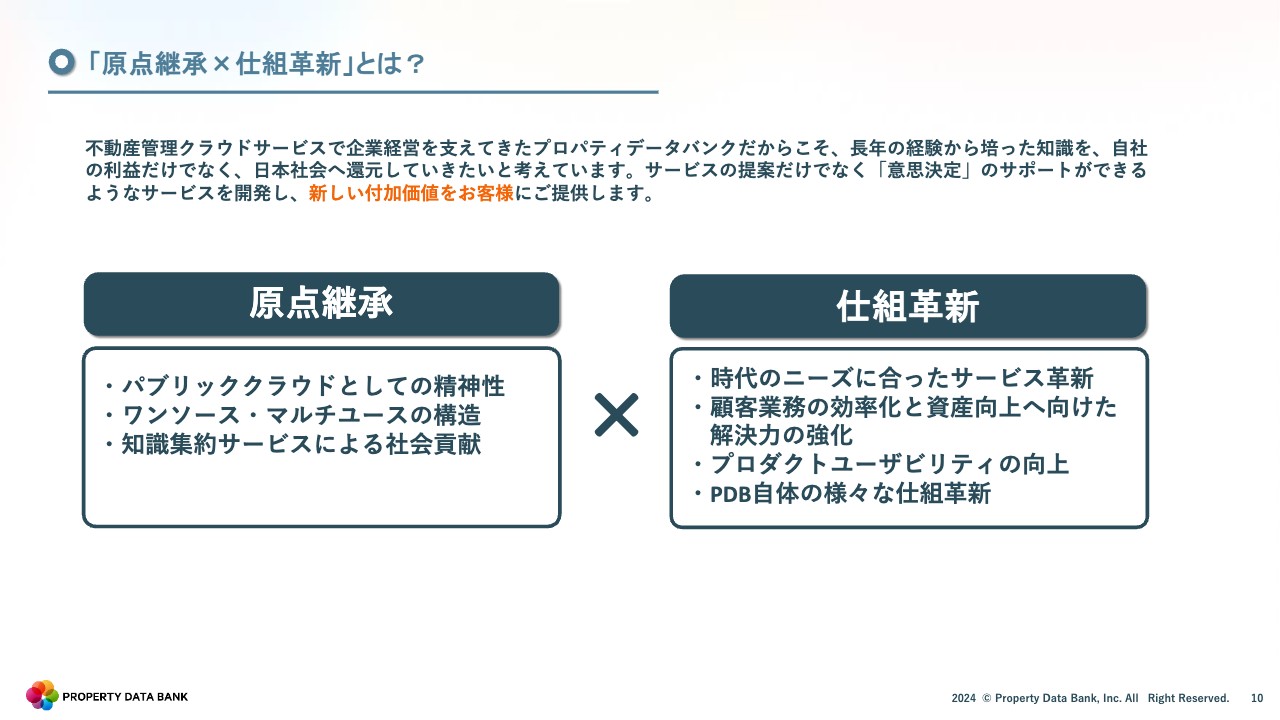

「原点継承×仕組革新」とは?

武野:「原点継承×仕組革新」の詳細は、こちらのスライドをご参照ください。

VIの変更

武野:最近のトピックです。2000年の創業時からずっと同じロゴマークを使っていましたが、2024年4月に新しく変更しました。

デザインKEYWORD

武野:2022年に私が2代目社長に就任し、第2創業期として新たなことに取り組んでいこうと考え、ロゴマークを変更しています。

デザイン

武野:ご覧のとおり、最近の流行でもある円を基調とし、多様性を表すさまざまなカラーリングで、ブランドの象徴的なイメージを表現していくロゴマークを作りました。

デザイン

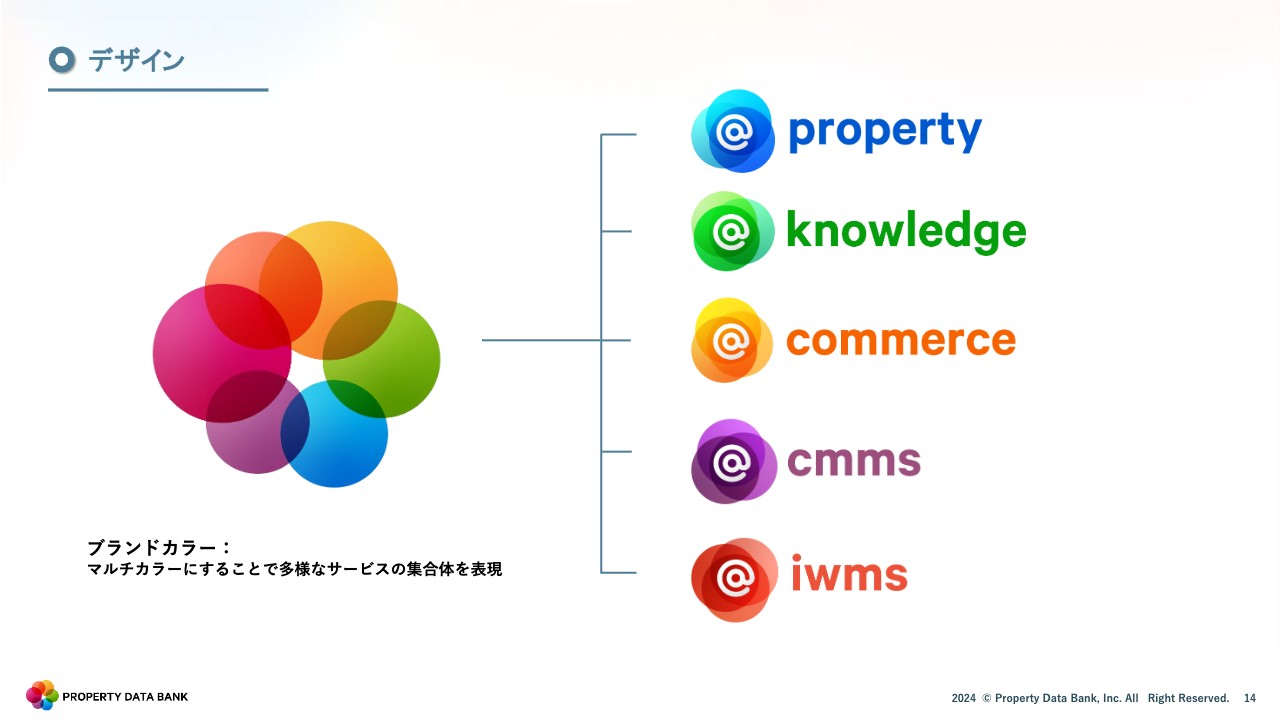

武野:M&Aを実施した会社や子会社化した会社など、いろいろな会社があり、そこでのサービス展開もあります。そのため、スライドにあるように「@プロパティ」をはじめ、それぞれのサービスとサービスのロゴマークも新しく作りました。

また、このようなかたちでブランド展開していこうと考え、CI・VIとして今年の4月から新しいカラーリングを使い始めています。

坂本:色がついているのでわかりやすいです。某オフィスソフトのように、たくさんのソフトを使う会社にとっても良いかもしれません。

武野:調べたところ、IT系の会社のクラウドサービスは青色のロゴが多いことがわかりました。

坂本:雲のイメージがあるからですね。

武野:そうですね。それに加え、青色には堅実というイメージがあるそうです。しかし、逆を言えば「堅実すぎると多様性が見えず、同じことをずっと行っているように見える」というイメージにもつながるため、「それは違う」と思いました。我々は、いろいろなお客さまのノウハウを取り込んで進化していく意味を込め、多様性を表すカラーリングに変更しています。

ビジネスモデル

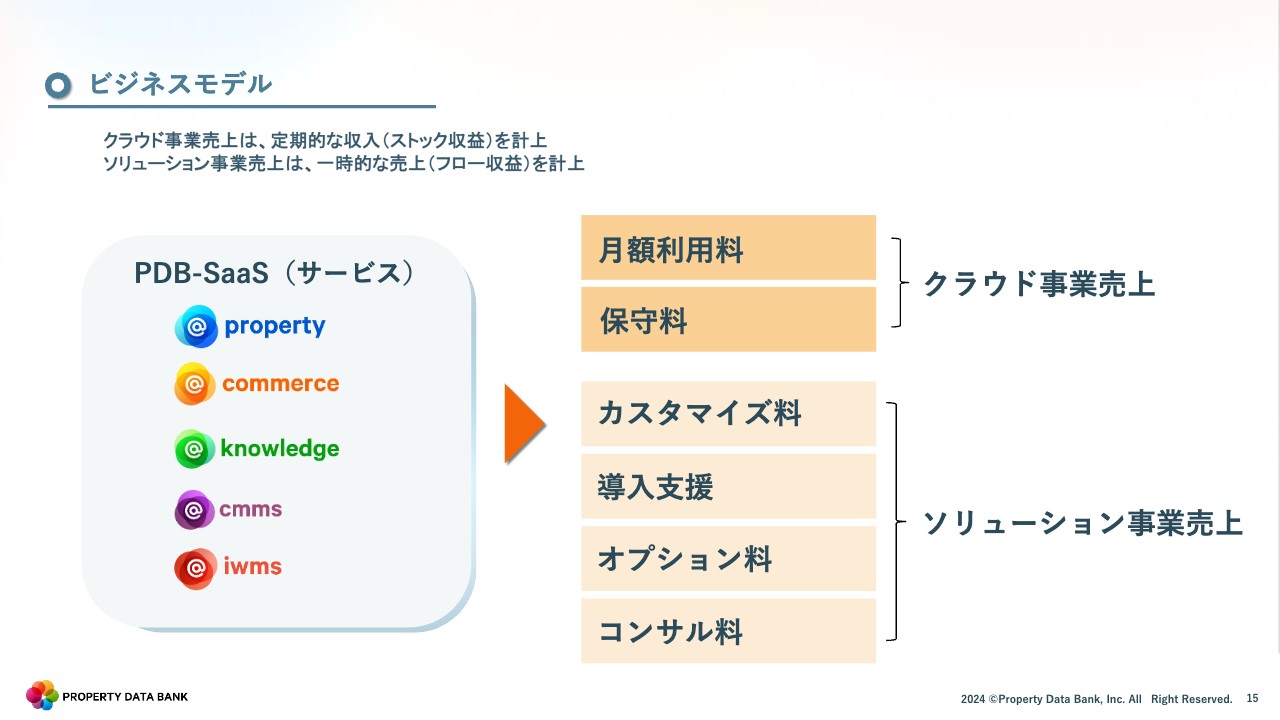

武野:ビジネスモデルは、冒頭からお話ししているようにクラウドをベースにした利用料型のサービスです。ただ、我々のお客さまにはプライム企業の、特にトップクラスのお客さまが多いため、基本的にはクラウド事業の売上にソリューション事業の売上が加わります。つまり、お客さまごとにカスタマイズしたサービスを提供しています。さらに当社の特徴として、導入コンサルティングというBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)をソリューション事業のメニューとして行っています。これは、お客さまの業務を変えていくことをコンサルティングするサービスで、当社のビジネスモデルクラウド事業とソリューション事業の2つをメインの事業としています。

坂本:ビジネスモデルについて、いくつかうかがわせてください。まず、ユーザー数はどのくらいですか?

武野:契約社数でいうと320社前後です。ただ、実際にはその会社の子会社や委託先でも使われているため、それらを含めると何万ユーザーという数になります。

坂本:ユーザーには、不動産会社の方が多いのでしょうか?

武野:多くは不動産会社の方で、REIT系のシェアが6割弱と、当然ながら一定数あります。ただ、日本企業は一般の事業会社においても不動産を多く持っているため、そのようなお客さまの多くが当社のサービスを利用されています。

当社のホームページを見ていただくと、導入事例に日本生命と書いてあります。そのように不動産を多く所有されている会社の不動産部などで導入していただいています。

坂本:鉄道会社などでも利用されていますか?

武野:鉄道会社でのシェアはかなり高く、半分以上が私どものお客さまです。最近は、電力会社や管財系なども増えています。不動産会社以外も我々のユーザーになってきている状況です。

坂本:クラウド事業とソリューション事業の売上比率はどのくらいですか?

武野:今お話ししたクラウド事業の売上が、およそ65パーセントを占めています。

坂本:かなり高いですね。

武野:ソリューション事業の売上が25パーセントで、それ以外が残りの10パーセント弱となっています。クラウドがメインの事業であるため、売上も主となっています。

坂本:クラウド事業が伸びているということですね。

武野:クラウド事業は毎年伸びています。

グループ戦略

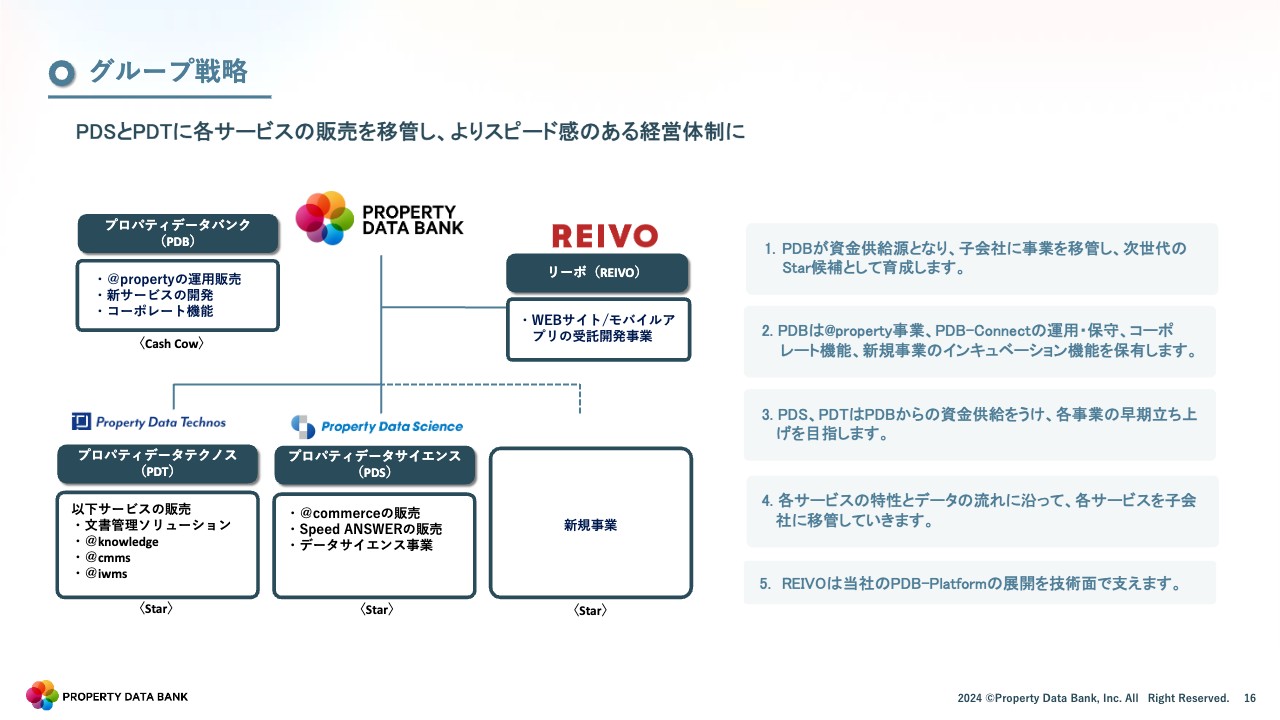

武野:グループ戦略です。昨今は子会社の設立やM&Aを行っており、今回REIVO社をM&Aで子会社化します。同社はモバイル系など、どちらかといえばBtoCのアプリを作っている会社です。

また、プロパティデータテクノスという会社は、もともとは印刷会社だったため、紙を扱うことを得意としており、その紙をデジタル化する際に書いてある文章の意味を理解し、分類するということを行っています。

坂本:昔の言葉でいうと、OCRにAIが付いているような感じですね。

武野:そうですね。それを人間も含めて行うということです。ご存知のとおり、不動産の書類にはいろいろな種類があります。

坂本:それに膨大ですよね。一応、形式はあると思いますが、いろいろと違うことが書いてある場合もあります。

武野:建物を購入した際や竣工した際の書類は、段ボールに入れて保管してあり、「何がどのようになっているのかがわからない」という状態が多く見られます。それを全部開けて中身を確認し、「これは契約書なのか、それとも別の書類なのか」をすべて分類・整理し、最終的にはデジタル化してシステムを納めることを行っている会社です。その会社をM&Aし、我々の子会社にしました。

他におもしろいところとしては、プロパティデータサイエンス社が挙げられます。我々のシステムを20年前から使っているお客さまに関しては、当時のデータから全部、時系列でつながったかたちでデータが保管されており、そのデータを使って新たなビジネスや価値を生み出しています。その中心的な役割を果たしているのが、このプロパティデータサイエンスという会社です。

このような会社を増やしながら、我々全体で不動産、資産、その他いろいろなサービスを提供していこうと考えています。

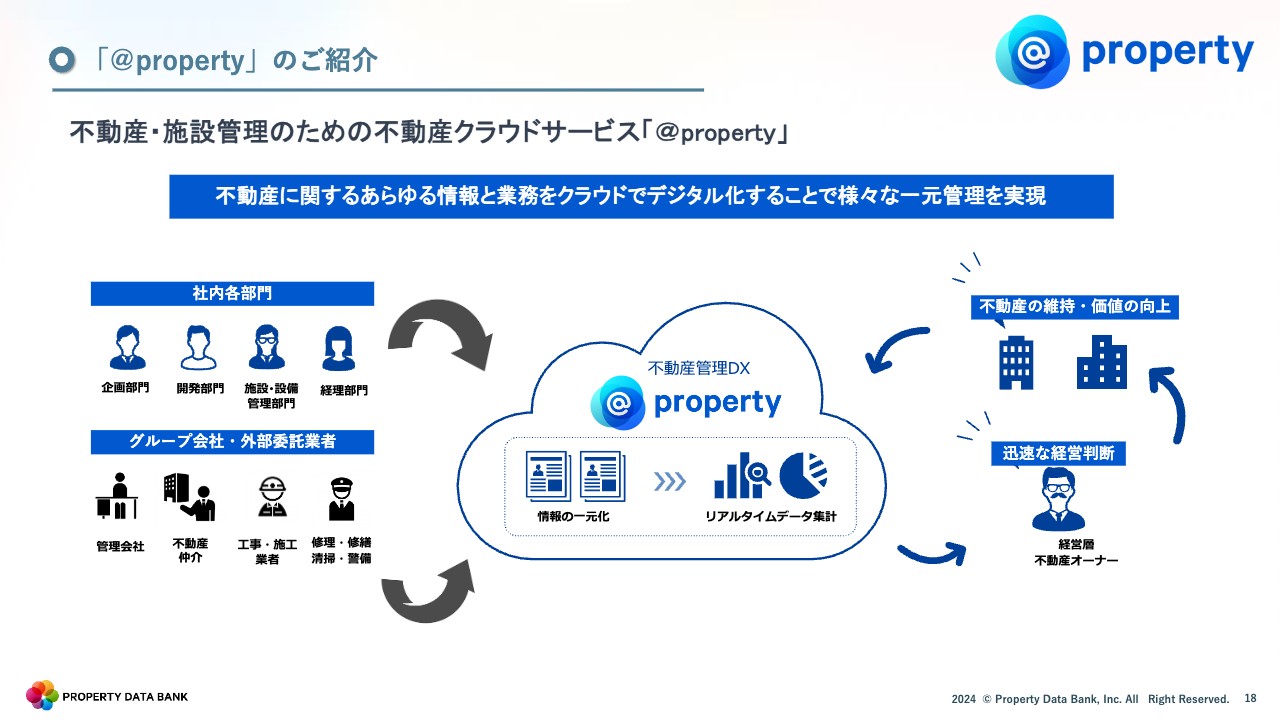

「@property」のご紹介

武野:「@プロパティ」のご紹介です。不動産というと、一般のみなさまが一番よく親しんでいるものとして、BtoCの賃貸アパートやマンション購入が思い浮かぶと思います。我々は一般的な賃貸住宅にも取り組んでいますが、どちらかというとオフィス、倉庫、空港、港湾など、あらゆる施設のオーナーの方、またはオーナーから仕事を任されている方が使うシステムを提供しています。

基本的には1つの建物のデータを「オーナーとして使う」「管理会社として使う」「使わされている」というように、立場の違う方々が1つのシステムに参加し、作業などを通じてデータを蓄え、分析していくものとなっています。

坂本:こちらは御社の中心となるサービスだと思いますが、先ほどのお話で300社以上の契約があり、子会社なども含めるといろいろな人が使っているとのことでした。1社が契約すれば、さまざまな部署が使っていくようなシステムなのでしょうか?

武野:そうですね。基本的には、さまざまな社内部署に加え、不動産の場合はPM会社、BM会社などの委託先が多くあります。

したがって、基本的には会社の垣根を飛び越えていろいろな方々が使うため、「見せたくないものは見せない」ということで、セキュリティ面でも特許を取得しています。

そのような特許技術により、複数の会社の方々が1つのデータベースで業務を行える点も、このシステムの特徴です。

坂本:例えば、不動産を持っている会社が、PM会社に管理を委託することになった時に「この情報は見せたくないから伏せて、必要な情報のみを渡してほしい。その後の管理も頼むよ」といったことが可能なのでしょうか?

武野:おっしゃるとおりです。「ここだけ見ていいよ」という制限をかけることができます。PM会社は多くあるため、「あなたはこの建物の情報のみを見ることができます」「あなたは清掃業務の部分以外は閲覧できません」といった制限も可能となっています。

これは2000年の会社設立時に、すでに特許を取得し、作っていた技術です。先ほどの不動産のデータベースを作るという特許と、このセキュリティ部分の特許の2つが、創業時から我々の競争力のベースにありました。

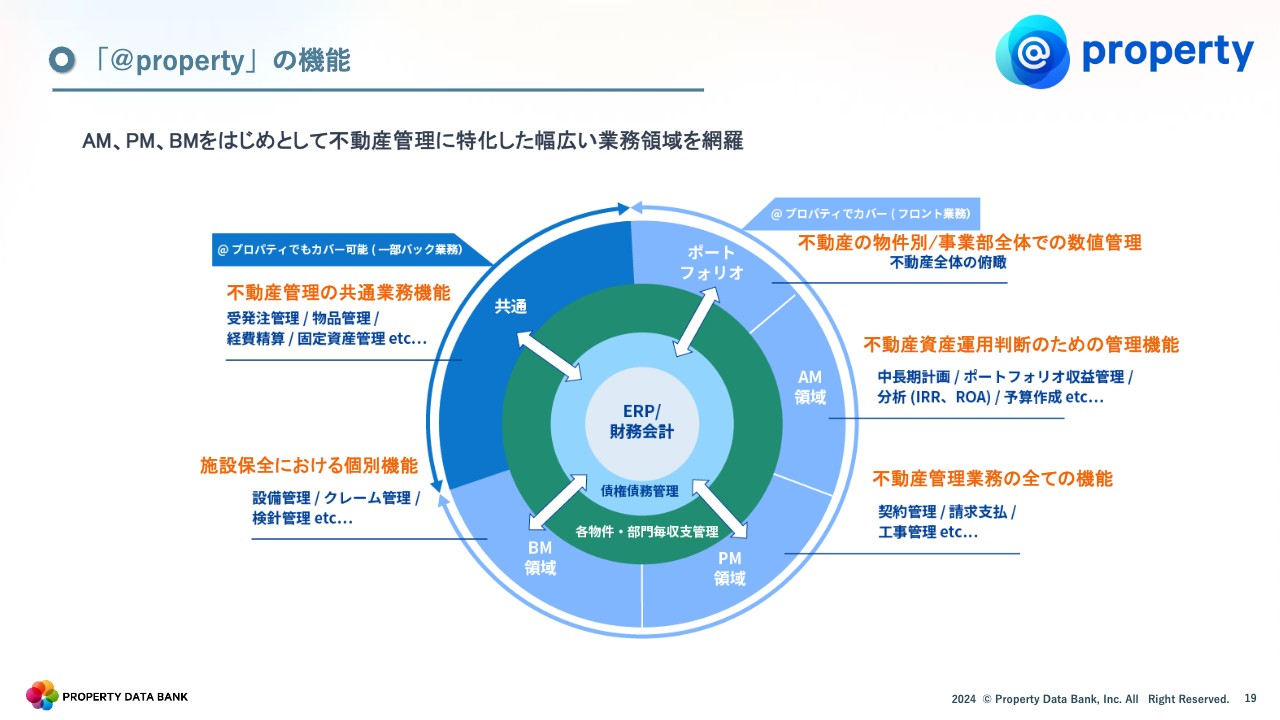

「@property」の機能

武野:「@プロパティ」について、今、いろいろなことをいろいろな方が取り扱えるというお話をしましたが、これは会社によって見え方が違います。我々のお客さまである大企業の方々には「不動産のERP」と言うほうが一番わかりやすいと思います。

スライドに記載のように、不動産会社にはAMというオーナー業務や、PM、BMなどのさまざまな業務があります。そして、それらの会計データを、最終的には財務会計に集めていきますが、我々のシステムはそれらの業務すべてが可能となっています。

最後の財務会計のみは、大企業では当然ある程度大きなシステムになっているため、そこに我々の小さな財務会計がつながるイメージとなっています。

坂本:つまり、「@プロパティ」でほとんどの業務ができてしまうのですね。御社がカバーできていない領域はあるのでしょうか?

武野:人事労務ぐらいだと思います。

坂本:そこはやはり違いますよね。それ以外の、不動産関係の仕事は網羅しているということですね。

武野:最近では、売上が200億円から300億円の中堅クラスの不動産会社の中には、人事労務以外は全部「@プロパティ」で行うというお客さまもいます。

坂本:財務が入っているから、それができるということですね。

武野:旅費精算も含め、全部このシステムで行われています。言い方を変えると、HRを除いた中堅企業向けのERPということになります。

坂本:カスタマイズは不要で、最初からサービスにすべて入っているということですね。

武野:おっしゃるとおりです。すでに機能として入っているため、全部ができるようになっています。

「@property」の仕組み

武野:「@プロパティ」は、一元管理によって1つのシステムをいろいろな方が利用できる仕組みとなっています。

坂本:御社は特許を取得されていますが、他社にもこのように一元管理しているシステムはあるのでしょうか?

武野:自社専用の一元管理システムはおそらくあるかと思いますが、いろいろな会社の方々が使うシステムとしては、世の中にはおそらくないと認識しています。

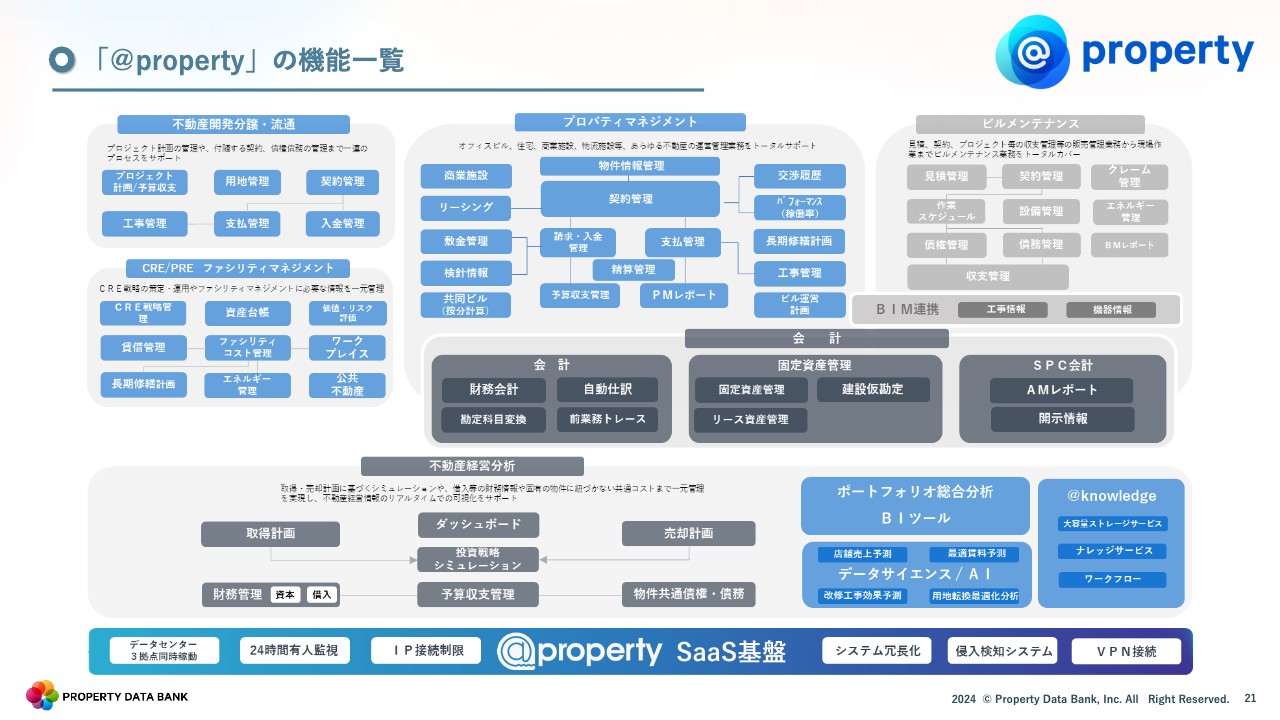

「@property」の機能一覧

武野:スライドの表は我々の主力サービスである「@プロパティ」の機能を紹介しています。不動産に詳しい方に見てもらうとわかりますが、不動産に必要な物件を探す、物件・土地を購入する、物件を建てる、それを運用する、そして最後は売却する、それらすべてがこのシステム内でできるようになっています。

スライド左下に「不動産経営分析」と書いてあるように、その建物を売るか、あるいは購入するかなどを判断するために必要な情報を集め、分析する機能も持っています。ですので、このサービスを使ってもらえば、ある意味、不動産会社のほとんどの業務が完結します。

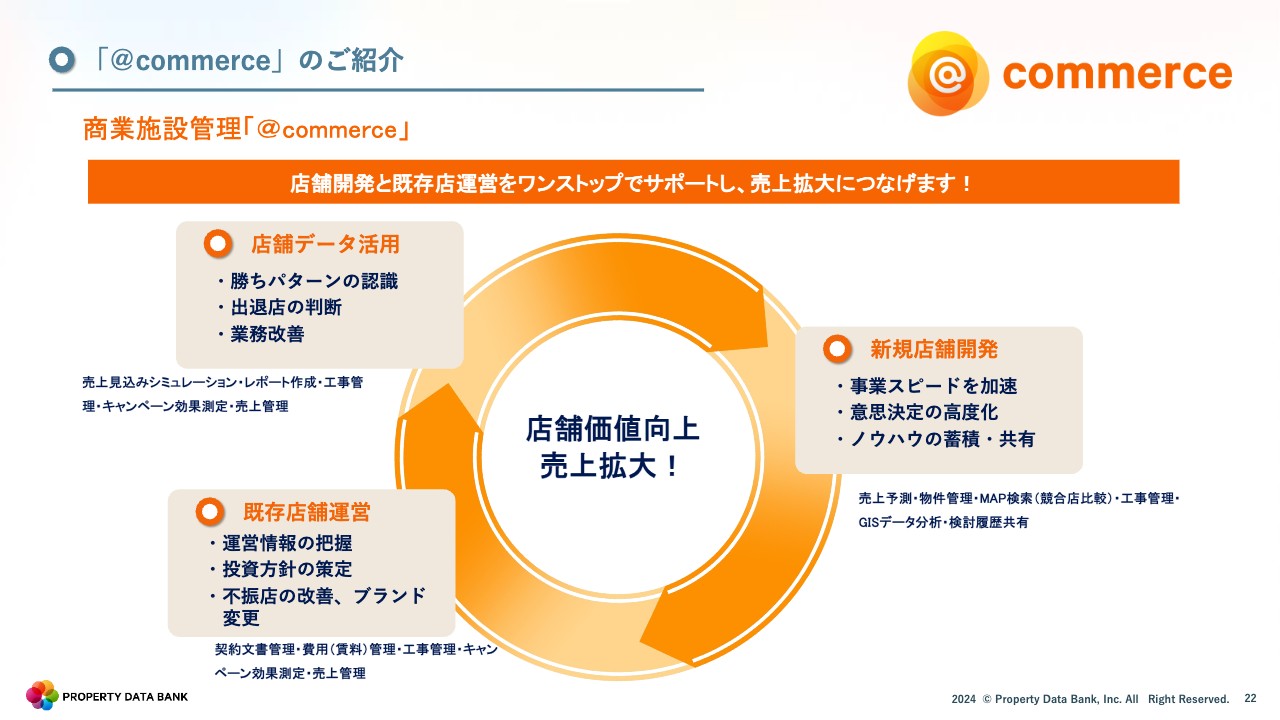

「@commerce」のご紹介

武野:不動産についてのさまざまな業務に加え、一般事業会社や中堅企業の不動産ERPも可能です。そして、最近は新たな取り組みも行っています。その1つが、今回作った商業施設の管理機能を持つ「@コマース」というサービスです。

商業施設はおもしろく、オーナー側から見ると「どのテナントを入れるか」が重要となります。儲けがたくさんあるテナントを入れると集客力が高くなります。また、賃料は大体が歩合のため、テナントの売上が大きければ賃料が上がることになります。したがって、オーナー側はテナントごとの売上に大変興味を持っているため、そこも管理します。

逆に、テナント側からは「どのテナントに出店するかが非常に重要である」と聞きます。ですので、その両方を管理できるシステムを作ろうと考えてできたものが「@コマース」です。

本日一緒に出席している大田は、このサービスを主に管理しているプロパティデータサイエンスの社長でもあるので、「@コマース」について説明してもらいます。

大田:武野よりご紹介したとおり、「@プロパティ」は不動産のオーナーに向けた機能を磨き上げてきたものです。

その中で、店舗を出店されている方々からは「展開している多くの店舗を、クラウドを使って管理したい」という声があがっていました。さらに、新たに出店する時に、売上予測などをみて不動産を吟味したり、評価したいというニーズもあります。出店は不動産領域になるため、それをうまく管理できるツールはないかと、以前から要望をいただいていました。

「@コマース」はそのような機能を備えています。お客さまは「@コマース」を使い、お客さまが持っているデータと我々が入手できるデータを組み合わせて作った売上予測などの分析結果をもとに、出店を検討できます。そして、出店が決まれば、賃貸契約を締結したり、建物に造作を入れたりした後、開店します。

開店後は既存店として、当然ながら家賃管理や売上管理などが発生します。このような業務のすべてを「@コマース」1つでカバーできます。

我々のビジネスでは、不動産の中でも商業領域を強化しようという思いが大きく、オフィス、レジデンス、倉庫など、大変広範囲な商業分野に進出していく考えです。

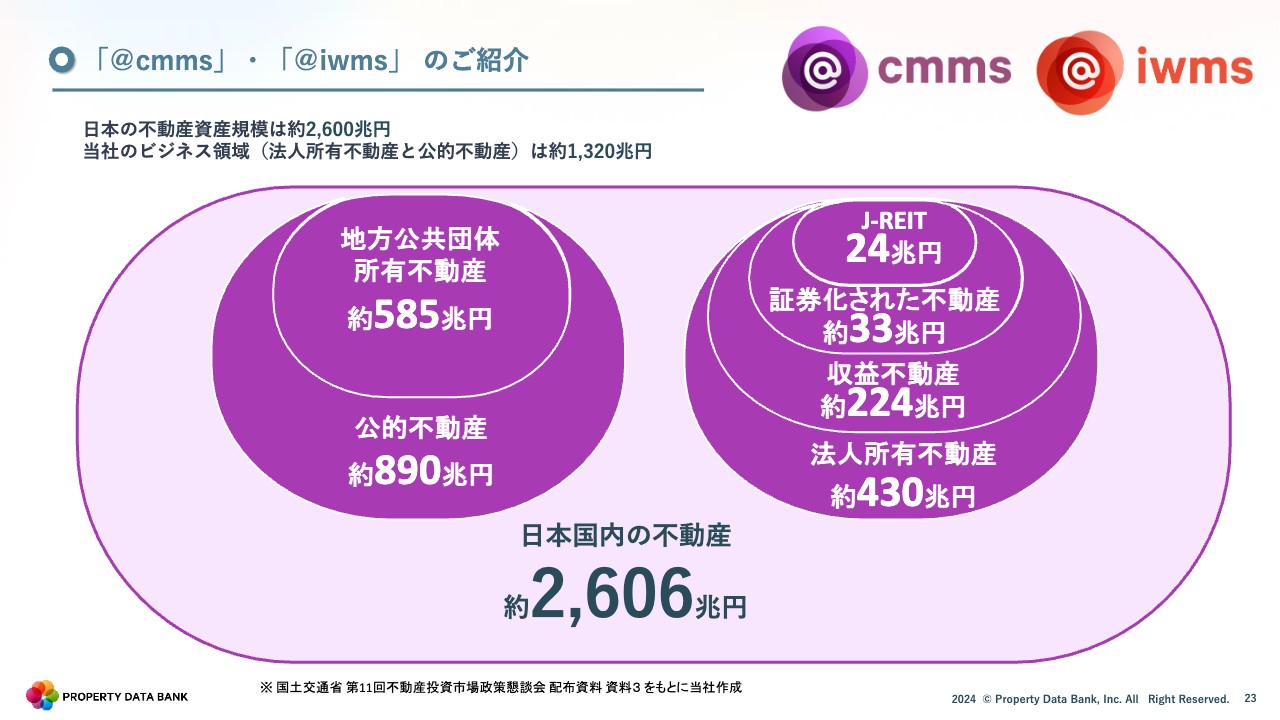

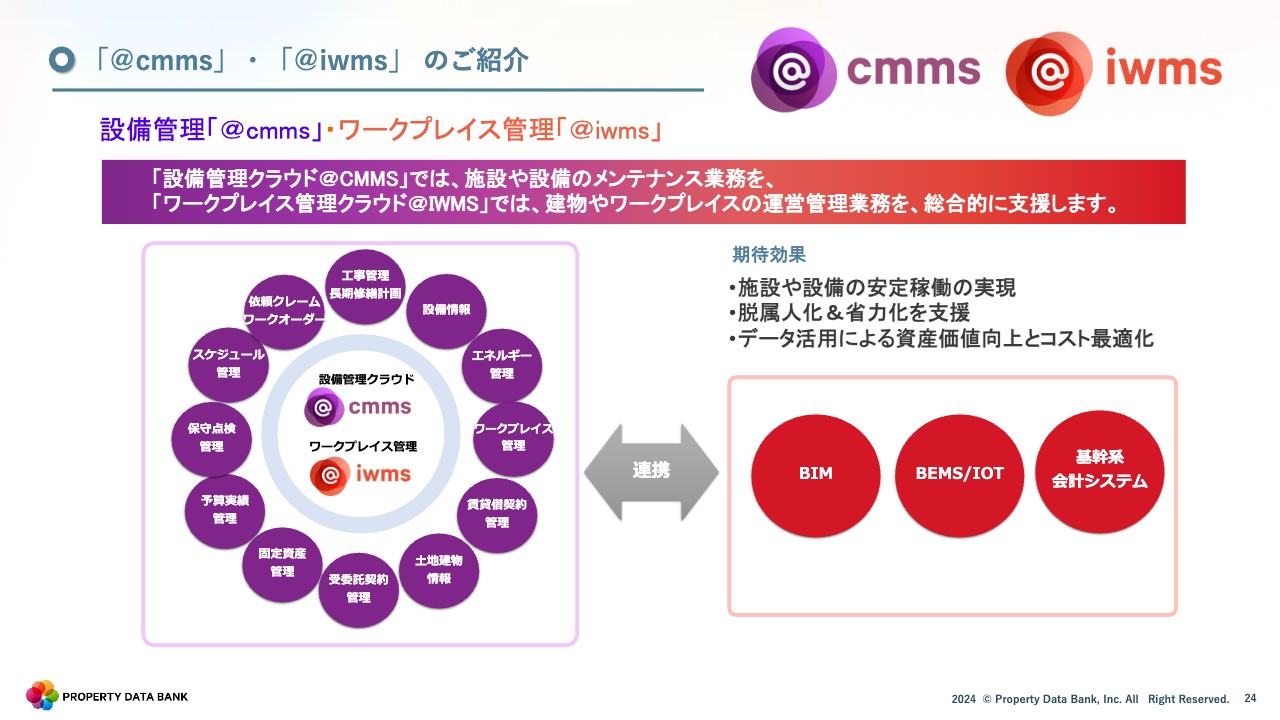

「@cmms」・「@iwms」のご紹介

武野:もう1つのトピックはCMMSとIWMSについてです。聞き慣れない方もいるかもしれませんが、海外では主流となっているもので、不動産管理というとこれらの部分を指すことが多くあります。

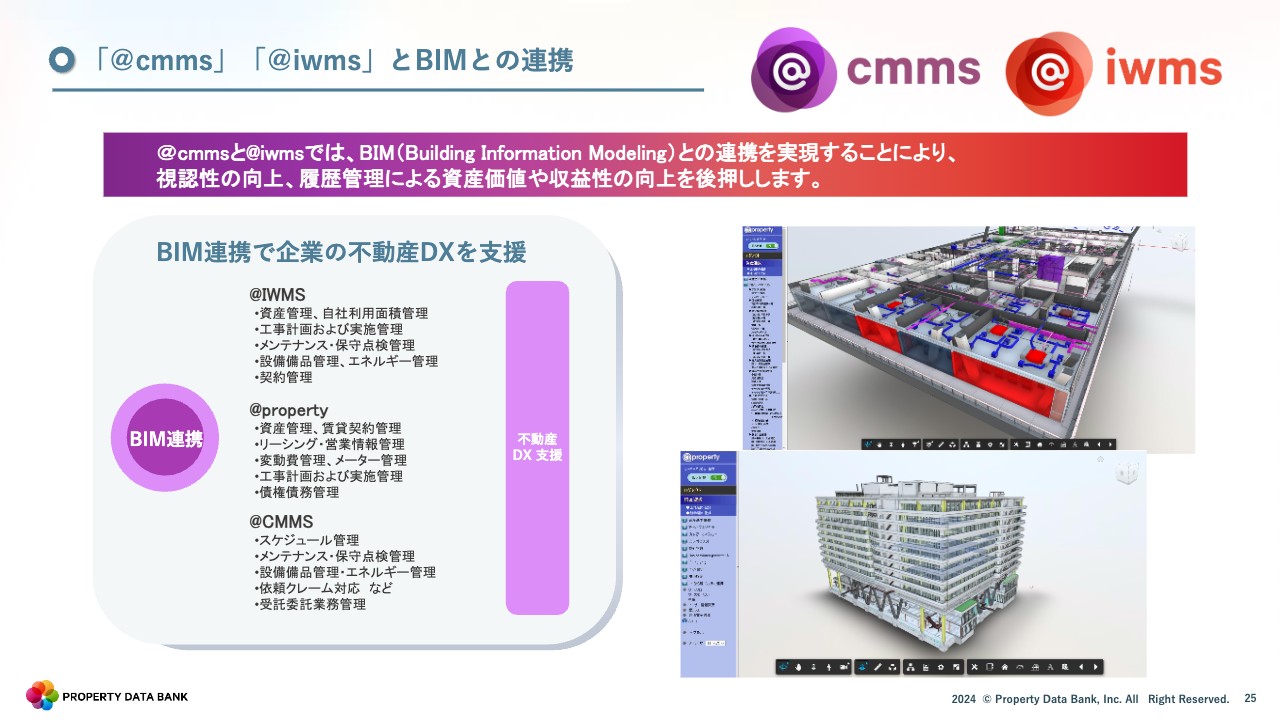

CADを3次元化したような図面は「BIM」と呼ばれており、そのBIMと管理を組み合わせる方法が海外では流行しています。この背景として、海外ではさまざまな労働者の方がいるため言葉が通じないことも多く、「この箇所をカメラで撮って」「この部分を点検して」というように、3次元の図面を使って指示などを行うことが多くなっています。

「@cmms」・「@iwms」のご紹介

武野:我々もその機能を開発してリリースしています。「@シーエムエムエス」と「@アイダブルエムエス」はどちらかというと一般のオフィスや工場の管理を支援するもので、市場としては不動産関連すべてが対象となります。

CMMSとIWMSを日本語にすると、設備管理やワークプレイス管理です。つまり、3次元化して可視化し、管理しようというものです。

「@cmms」「@iwms」とBIMとの連携

武野:スライド右側の図をご覧ください。3次元で表した建物を切り出したようなもので、色の付いているところをクリックすると、その部分の点検状態がわかったり、「そこが水漏れしている」「そこの警報ドアが鳴っている」「そこには配管が通っている」「電気はここ」といったことが見えたりします。

坂本:ビル管理のシステムも、全部ではないものの、簡易なものはできてしまいますね。

武野:ビル管理システムから上がってきた情報をここで可視化しています。

その可視化は瞬間的に行えますが、その履歴を蓄積することで、例えばいつも発報しているエリアがある時に、そこで残業申請を行っていない方が勝手に鍵を開けていることがわかる場合もあります。このような機能は海外では主流となっています。

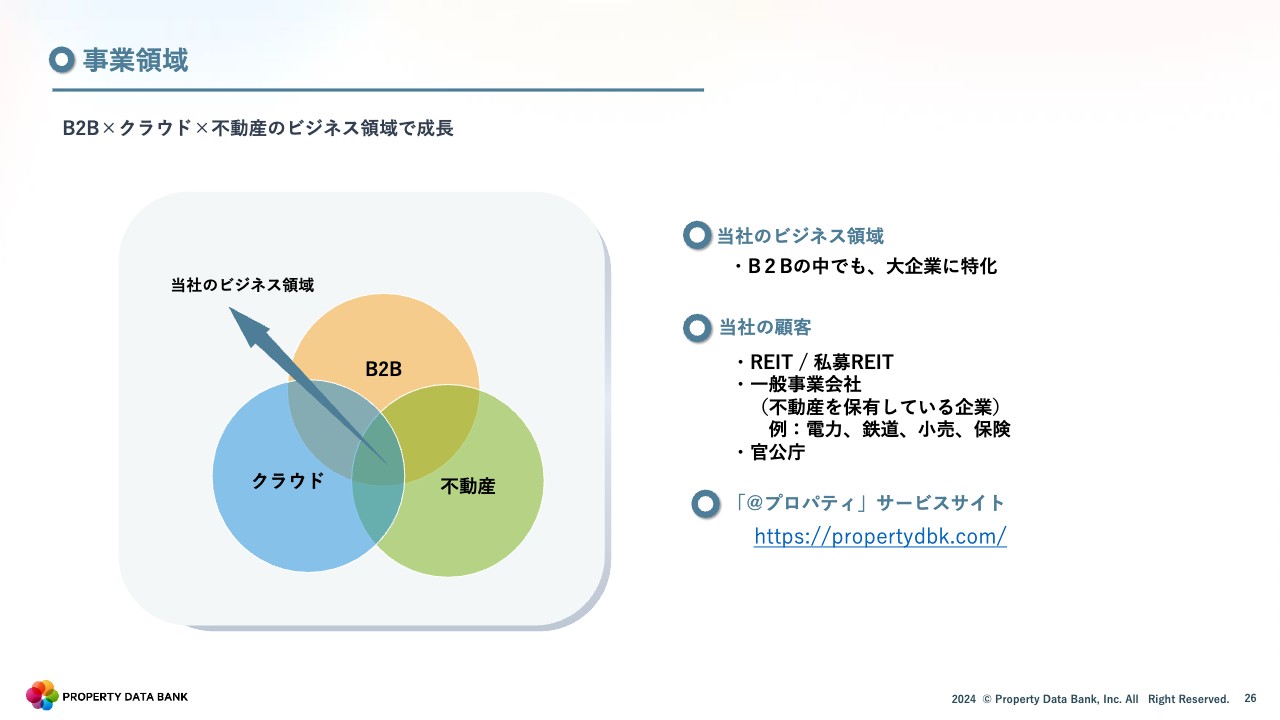

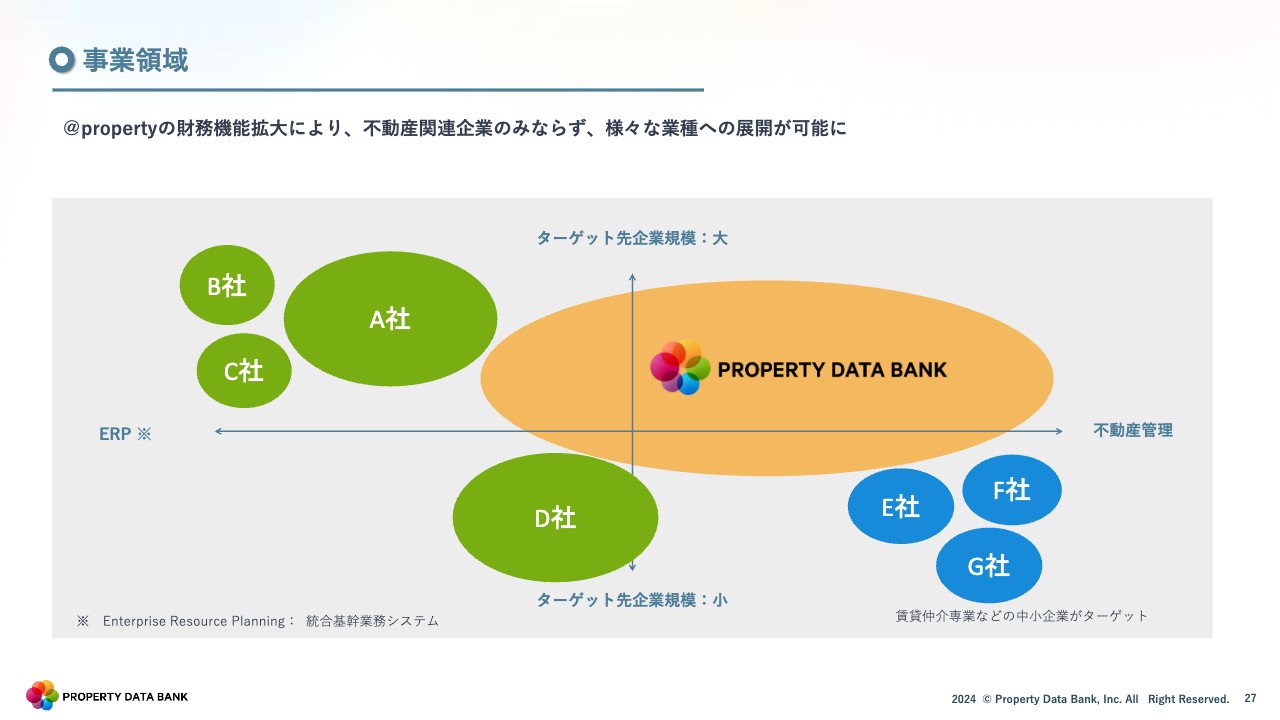

事業領域

武野:当社が成長させようとしているビジネス領域は、BtoB、クラウド、そしてスライドには「不動産」と記載していますが資産となっています。

事業領域

武野:当社にはさまざまな競合他社があります。専業で強いところもありますが、一般的には、冒頭にお話ししたような不動産の賃貸情報や賃貸契約、住宅設備を事業領域とされている会社になると思います。我々はどちらかというと、法人向けのERPに近い領域を目指しています。

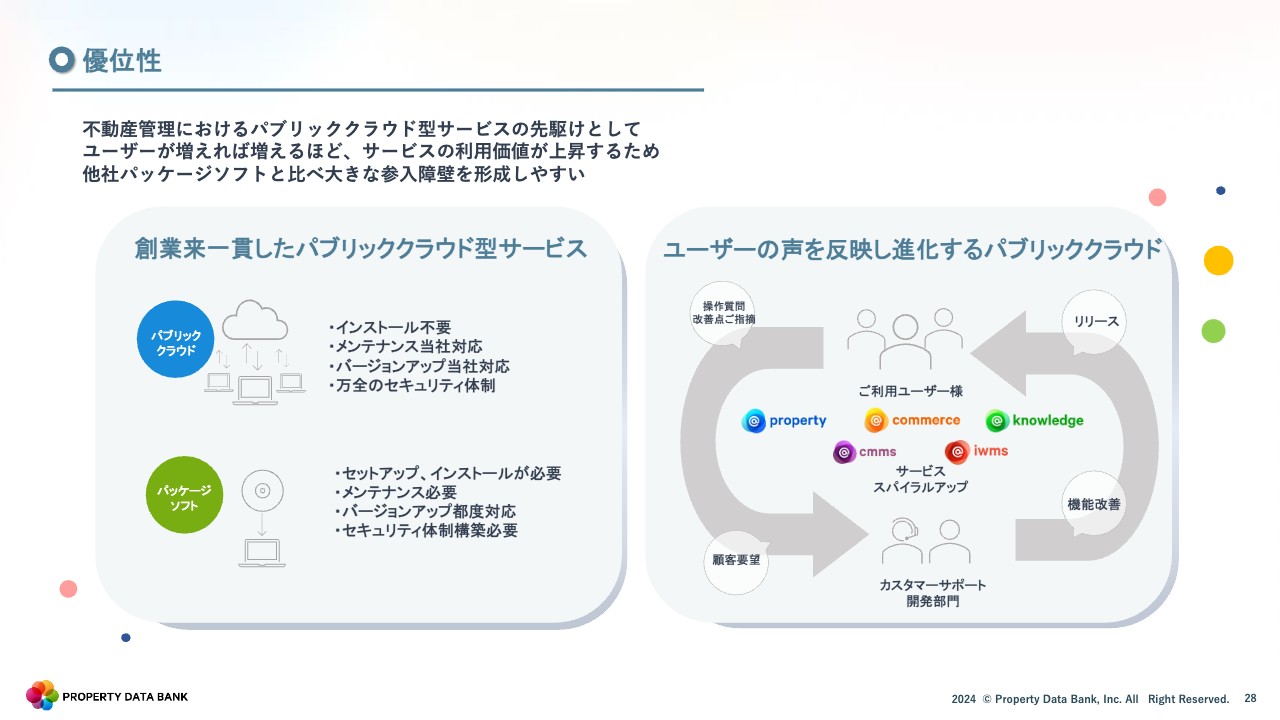

優位性

武野:我々が提供しているサービスはパブリッククラウド型サービスであり、すべてのお客さまが1つのシステム、1つのデータベースに入っている仕組みとなっています。それを管理して使っていること、そしてお客さまの声を反映してシステムが進化していくことの2つが我々の優位性であると捉えています。

直近では、インボイスに対応するために億単位のお金を使ってシステムを変更する会社もあると思います。しかし我々は無償でバージョンアップしています。そのような機能はみなさまに必要とされるため、「我々がきちんと良くしていく」という考えで取り組んでいる部分もあります。そのようなところも含め、優位性として打ち出しています。

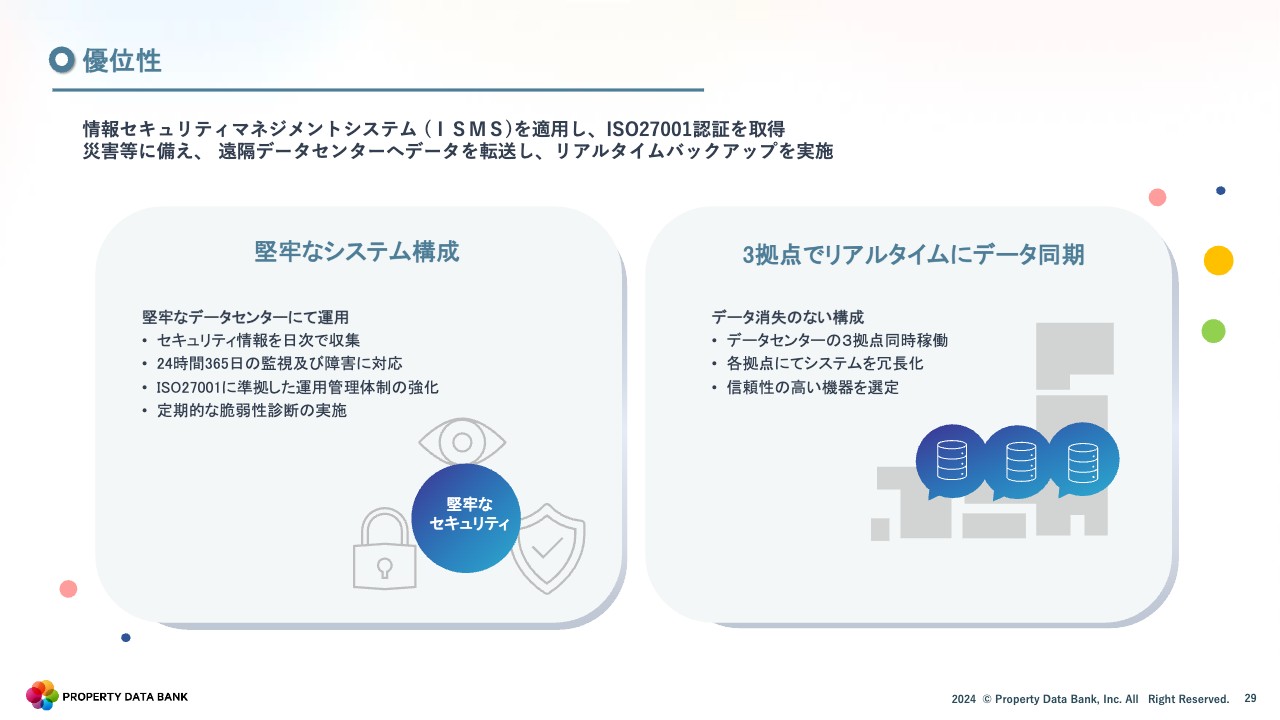

優位性

武野:堅牢なシステム構成ということで、データセンターは3拠点で同時稼働しています。我々のお客さまの3割強は、金融庁が監督官庁であるREITや金融系のお客さまです。そのため、「データセンターは堅牢か、不正アクセスはないか」などを含め、非常に厳しい基準を持たれています。

我々のシステム構成はそこをクリアしており、データセンターは3拠点あるため、データ消失のない構成となっています。

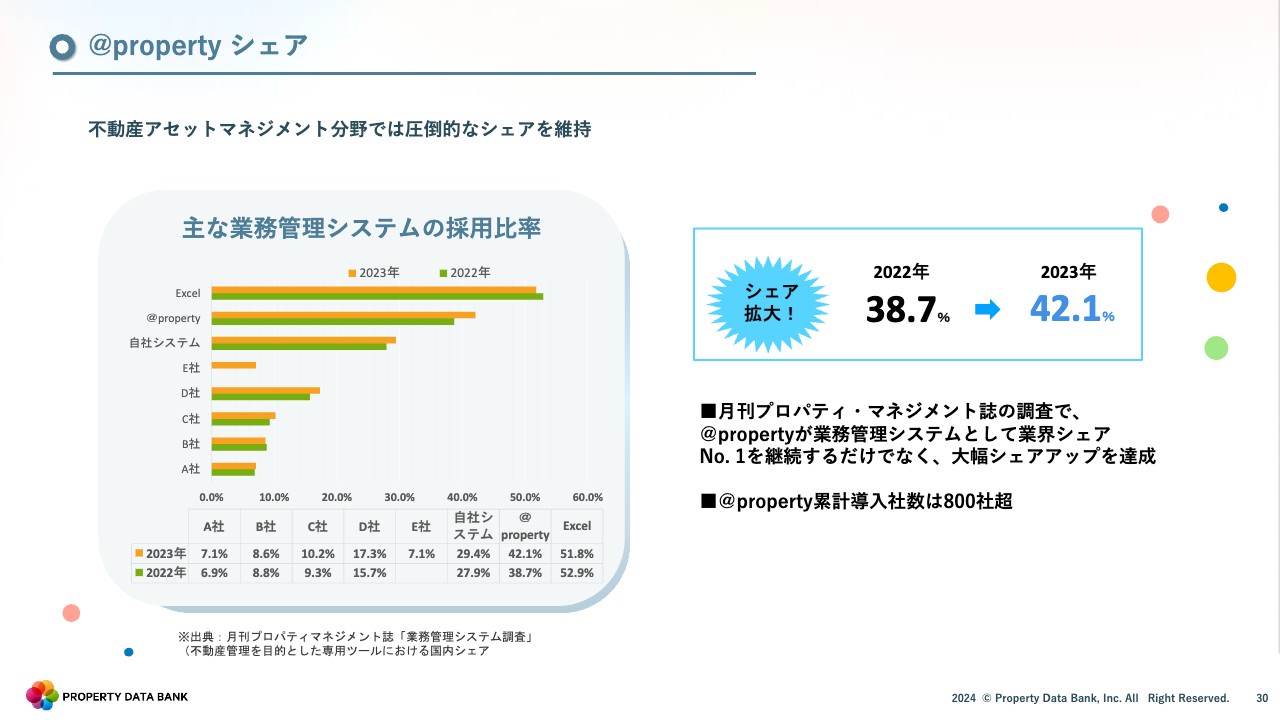

@property シェア

武野:「@プロパティ」のシェアについてご説明します。『月刊プロパティマネジメント』誌の「業務管理システム調査」によると、1位はやはり「Excel」で、2位に当社の「@プロパティ」、そして3位が「自社システム」となっています。

また、「@プロパティ」のシェアは2022年に比べると伸びています。業界の調査によると、当社のシェアが伸びていることがわかるかと思います。

坂本:大手企業では自社システムを使い、外資資本の企業では系列のシステムを使うなどの場合が多いと思います。そのような状況をひっくり返すことはなかなか難しいのでしょうか?

それとも、日本固有の不動産の商法や商流があるため、「御社のものを使ったほうがいい」といって切り替えるところもあるのでしょうか? そのような流れなどがあれば教えてください。

武野:自社システムを使う理由は明確で、グループ外に仕事を出さず、グループ会社のみで仕事を進めるためです。そのような場合は、1つのシステムで完結できます。

逆に、グループ外への発注など、グループ会社以外との取引がある場合は、そのような方々が使うシステムを別に用意するよりは、我々のシステムを使おうということになります。

坂本:必要な部分のみを見せられるためですね。

武野:おっしゃるとおりです。ですので、自社システムを使うところは、みなさまがよくご存知の、グループで完結している会社というイメージになります。

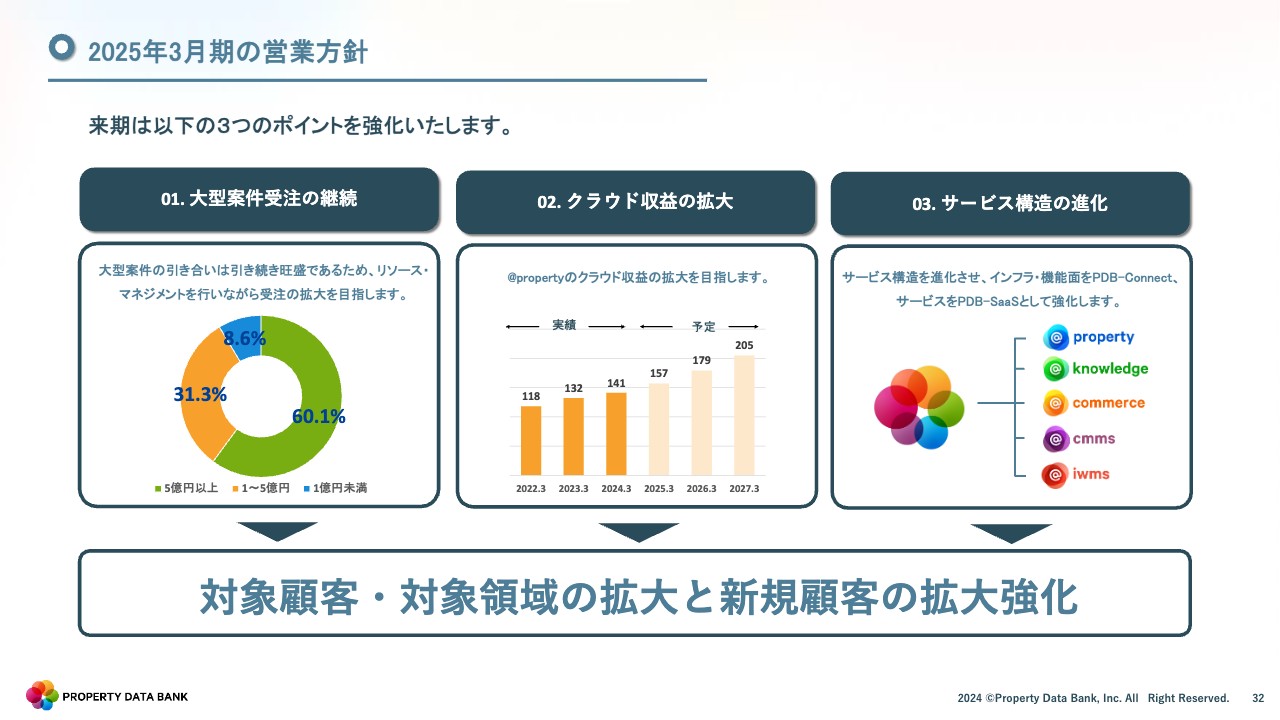

2025年3月期の営業方針

武野:2025年3月期営業方針です。当然、BtoBで伸ばしていこうと考えていますが、次の3つのポイントによって対象顧客・対象領域の拡大と新規顧客の拡大強化を行います。

1つ目は大型案件受注の継続です。先ほどご説明したように、不動産領域で不動産以外のところも膨らんできているため、案件は大型化しています。ですので、これまでどおり膨らませていく方針です。

2つ目はクラウド収益の拡大です。クラウドは毎年伸びており堅調ですが、ここも当然、着実に伸ばしていきます。

3つ目はサービス構造の進化です。みなさまからのさまざまなニーズに対応できるよう、サービス構造を進化させていきます。

坂本:大型の案件が増えているということが、スライドに記載の円グラフからもわかります。これについて、どのような案件が多いのかを教えてください。

武野:我々が賃貸事業部などの方とお話しすると、賃貸を借りる、あるいは貸すというお話から、社員の旅費精算までとなると、対応範囲が一気に広がります。さらに、「どうせならグループ会社全体で実施しましょう」となり、当初の2倍、3倍の話になって大型化します。

決して新しいものをスクラッチでオーダーメイドで作るというわけではなく、使う方が増えることに伴って費用が増えるかたちを「大型化」と呼んでいます。

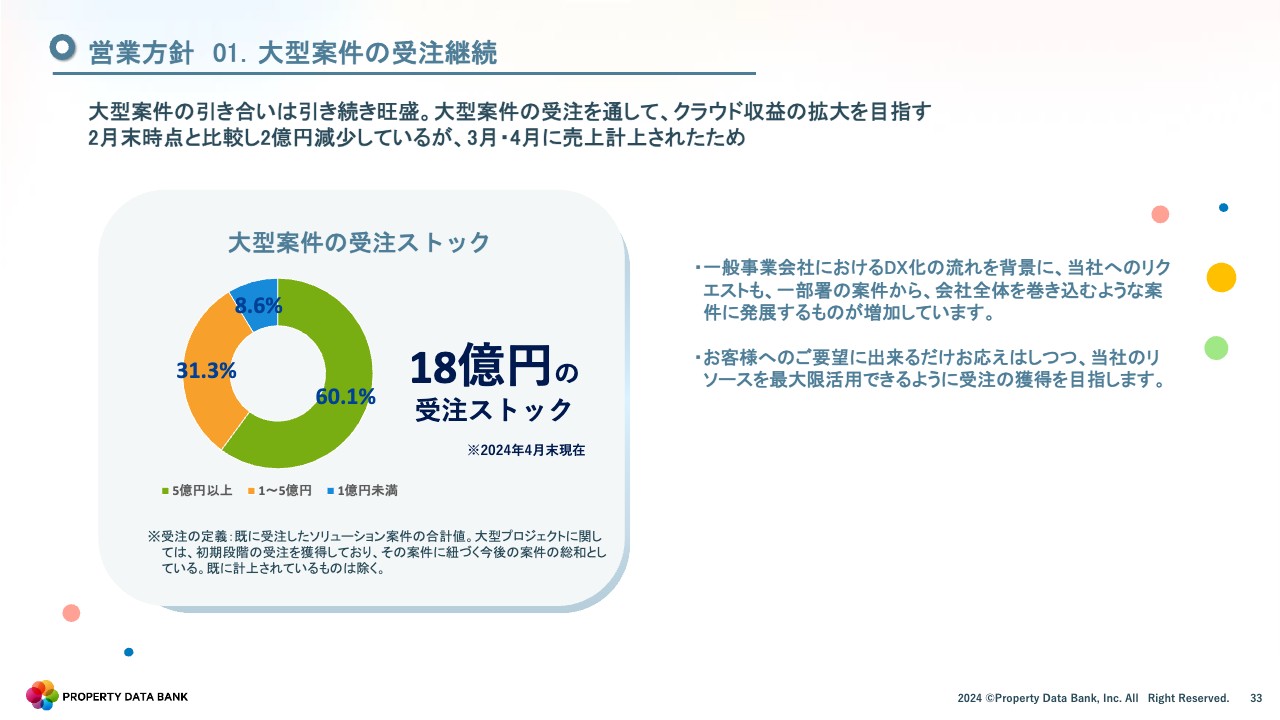

営業方針 01.大型案件の受注継続

武野:大型案件の受注継続についてご説明します。先ほどお伝えした内容の繰り返しになりますが、ここでは受注ストックについてお話ししたいと思います。

受注ストックとは、すでに受注している案件の合計額のことです。大型案件の場合、受注してから売上計上するまでに長ければ3年がかかります。その3年の間に、納品が終わったものから少しずつ売上に計上されていきます。

例えば、総額5億円の案件を受注した場合、最初の1,000万円の仕事が納品できた時点で「売上1,000万円」というように、少しずつ売上計上していきます。そして、その最後の仕事が納品完了した時点での、全体の売上金額を「受注ストック」と言います。売上計上のタイミングが少し違いますが、途中で途切れることはありません。

我々の受注ストックは2024年4月末現在、約18億円となっています。

坂本:これは多いほうですか?

武野:多いほうです。ソリューション案件の売上は年間で11億円から12億円あり、受注ストックはその1年半分くらいあります。ただし、これを2年から2年半で消化するイメージを持っています。

また、これ以外にも新規の案件も入ってくるため、そのような意味では、ストックは相当あります。逆に、消化できないくらいのストックを持っているという現状です。

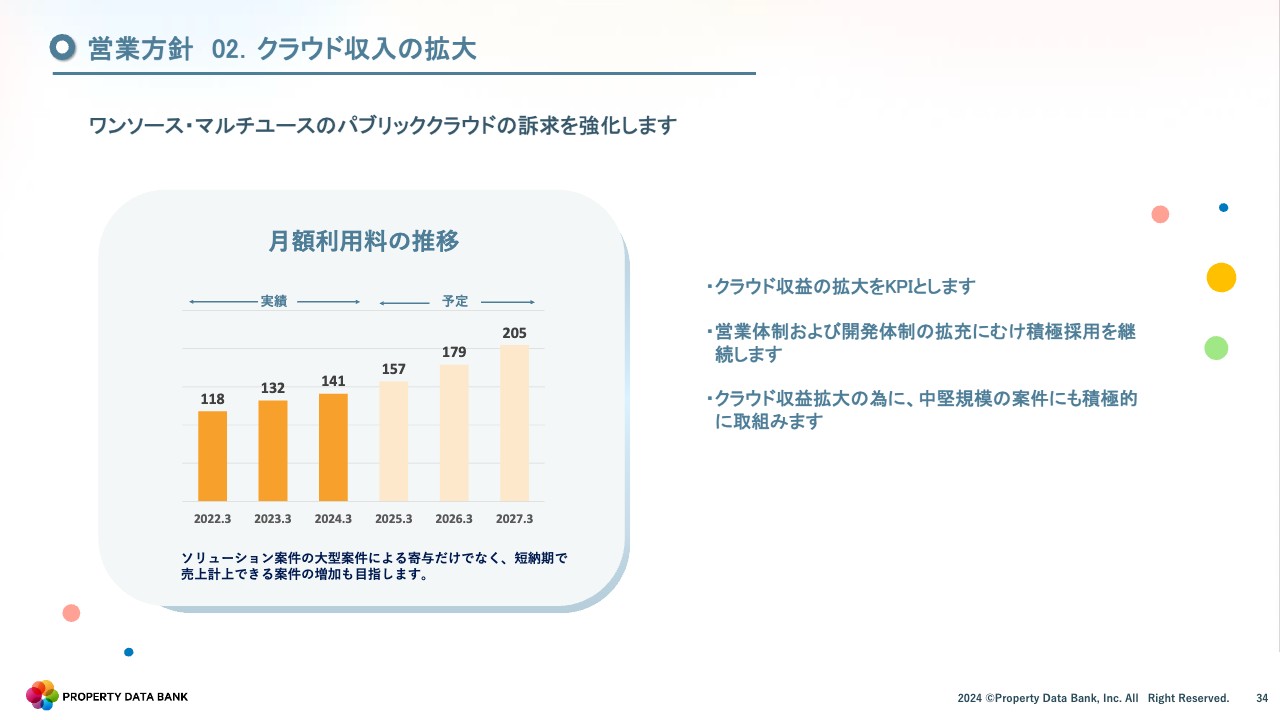

営業方針 02.クラウド収入の拡大

武野:クラウド収益の拡大に向けては、年10パーセント以上成長しており堅調です。そのため、特に変更はありません。

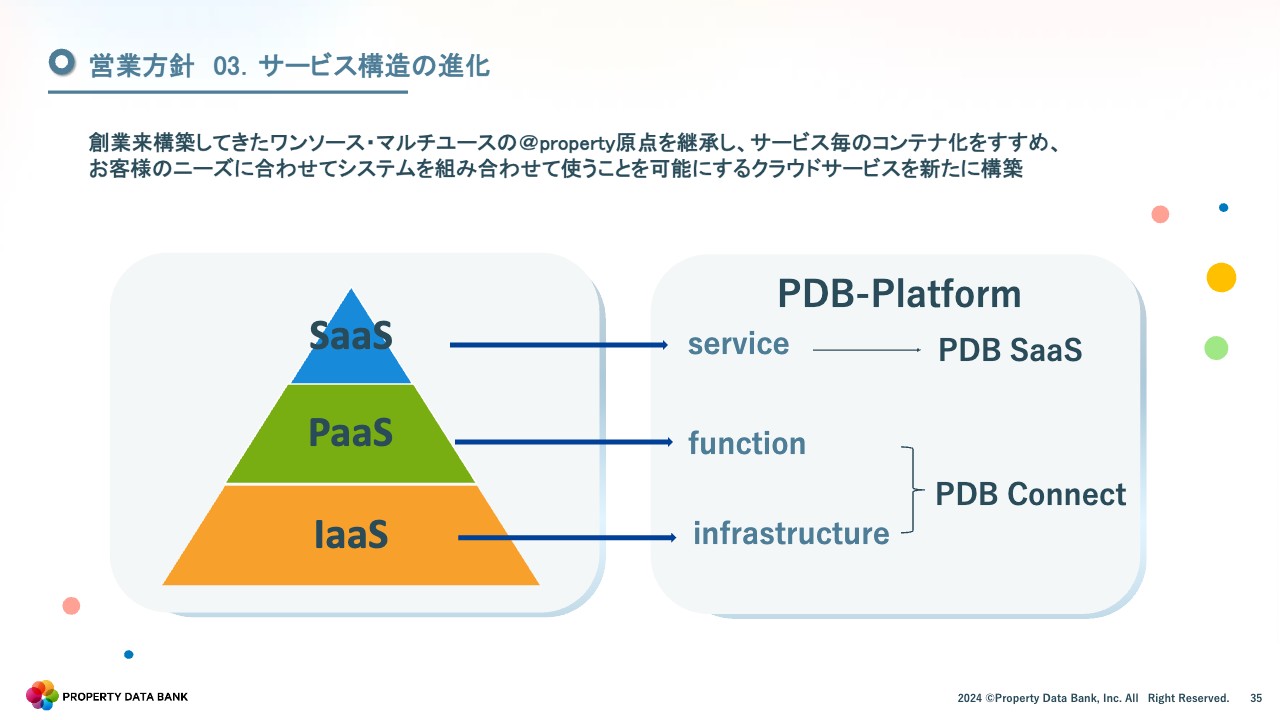

営業方針 03.サービス構造の進化

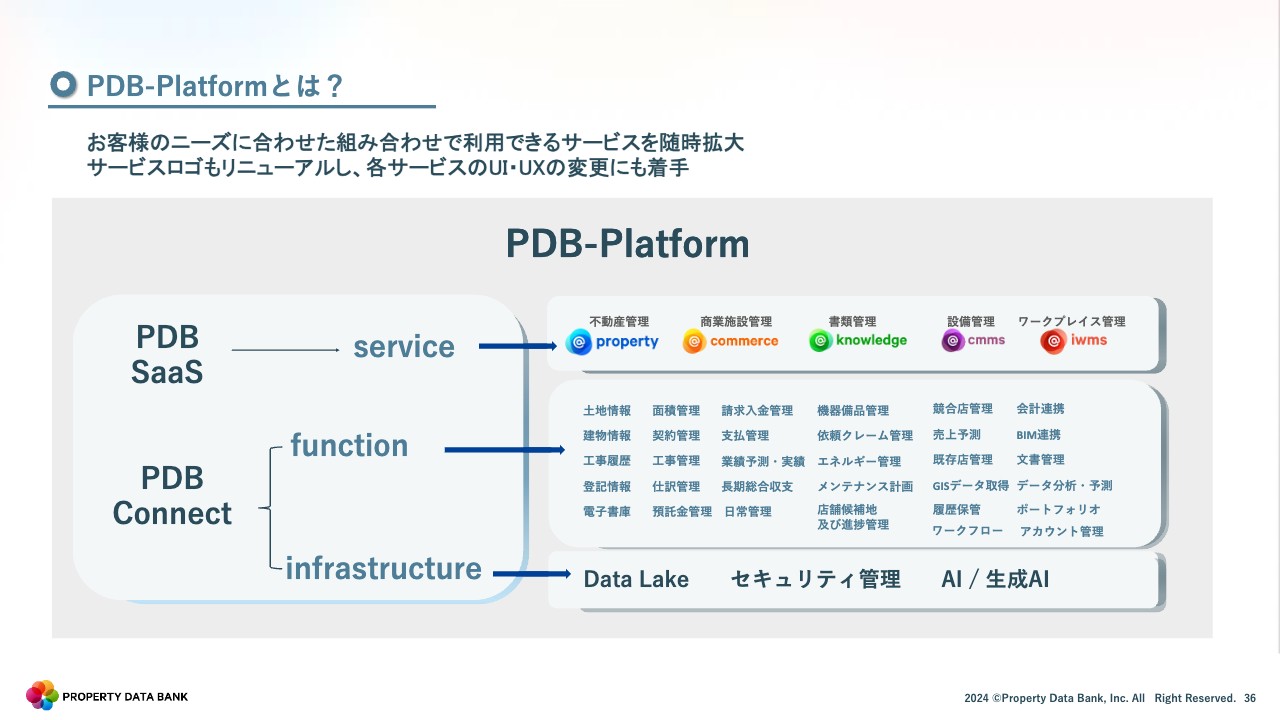

武野:我々もサービスやグループ会社が増えてきました。これまでは「@プロパティ」というサービスのみの展開でしたが、プラットフォーム化してさまざまなサービスを吸収できるようにするため、「PDB-Platform」という新たなクラウドサービスを構築しています。

SaaS・PaaS・IaaS領域でシステムを整理して組み直し、外資系の某プラットフォームと同じようなものを作ろうとしています。

PDB-Platformとは?

武野:「PDB-Platform」のインフラストラクチャーとして、セキュリティ管理やデータを分析するData LakeやAIの機能がベースにあります。

この中に、請求機能、入金機能、支払い機能、契約機能、会計機能などのさまざまなファンクションを用意し、これらの組み合わせでサービスを構築します。そして、1番上にある「@プロパティ」「@コマース」などのサービスは、このファンクション機能を組み合わせていきます。

将来的にはこの部分を、我々のパートナーのベンダーを含む、お客さまのニーズをくみ上げていくことができるようなプラットフォームにしようと考えています。このようなものに昨年度から取り組み始め、その第1弾が「@コマース」というサービスになります。

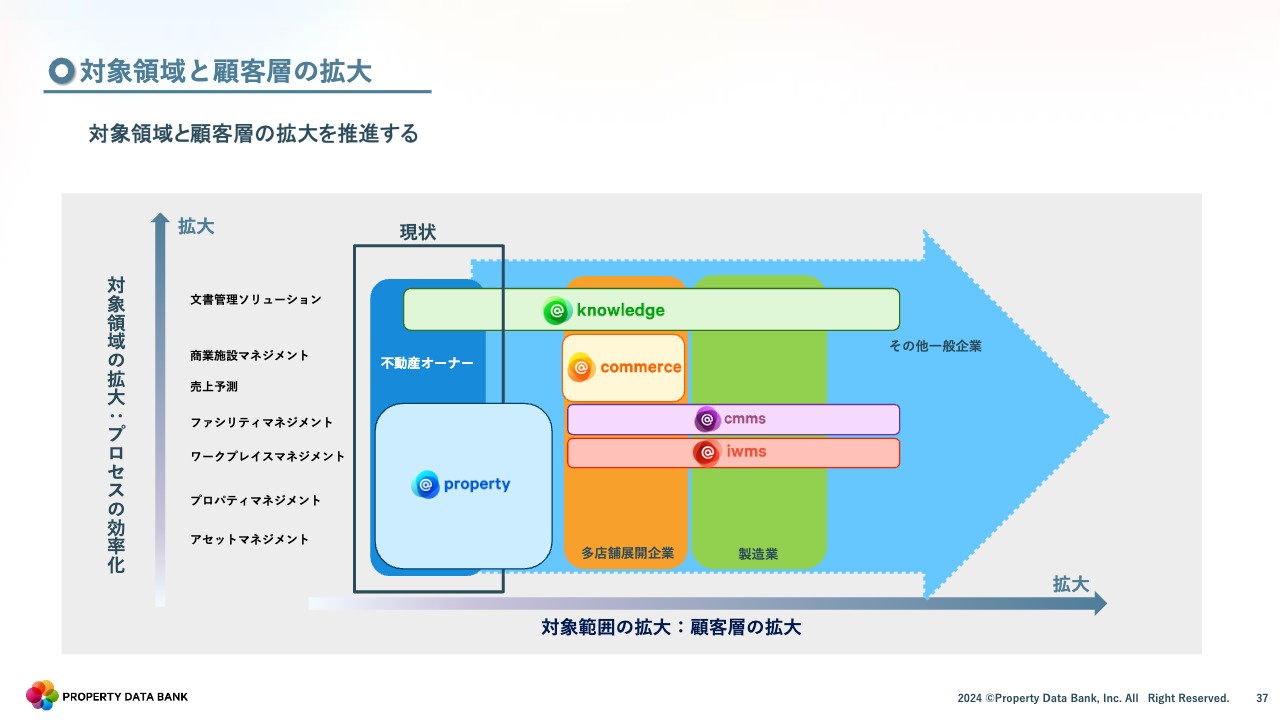

対象領域と顧客層の拡大

武野:このような取り組みとサービス展開によって、これまでは不動産あるいは不動産がある会社に限定されていたところから、店舗展開しているような企業や製造業などにも、顧客層が広がっています。

業務領域についても、アセットマネジメントという経営に近いところから、文書管理を行うすべてのところまで業務範囲を広げ、お客さまを増やしていきます。さらに、それぞれのサービスも各領域に合わせたものをリリースし、拡大を推進しています。

坂本:システムの拡販が進んでいくというお話でした。不動産の会社が中心ということはわかりますが、不動産と関係のない一般企業が御社のシステムを採用することは、不動産ほどではないにしても、今後増えていく見込みでしょうか?

武野:先ほど管財のお客さまのお話をしました。管財というと、メインは動産、つまり不動産すべてになります。そのような意味では今後増えてくる見込みで、我々も増えてくるように営業や広告を行っているところです。

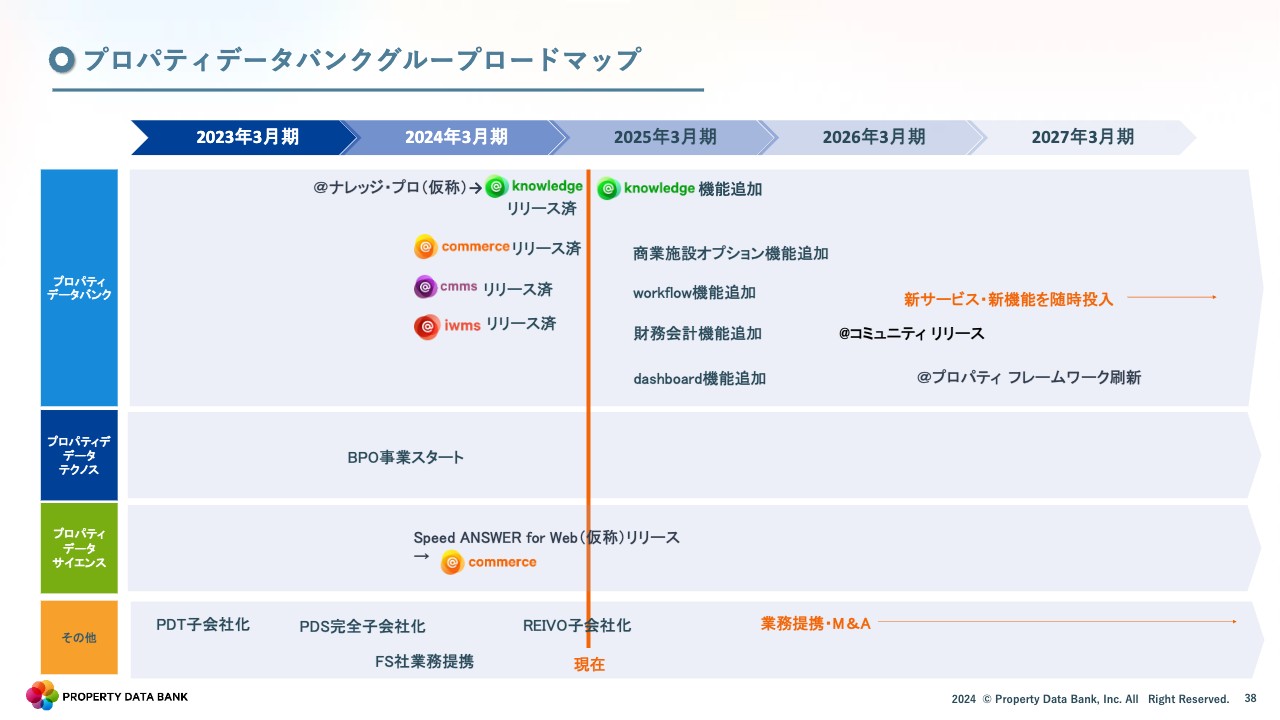

プロパティデータバンクグループロードマップ

武野:ロードマップです。我々もIT企業のため、当社を含む各社で、さまざまなITを作っており、2025年3月期に向けてさまざまな機能の強化や新機能のリリースを行っています。

このようなかたちでグループ基盤を整備していきます。

2024年3月期 業績サマリー(連結)

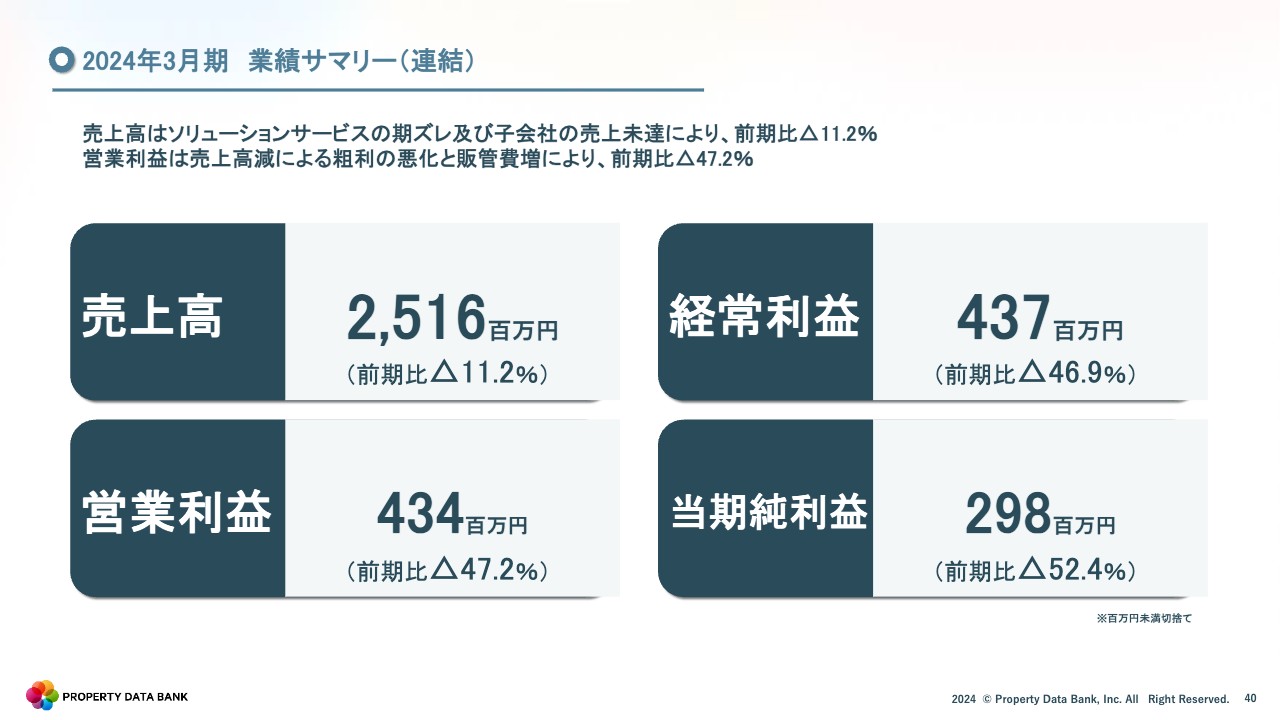

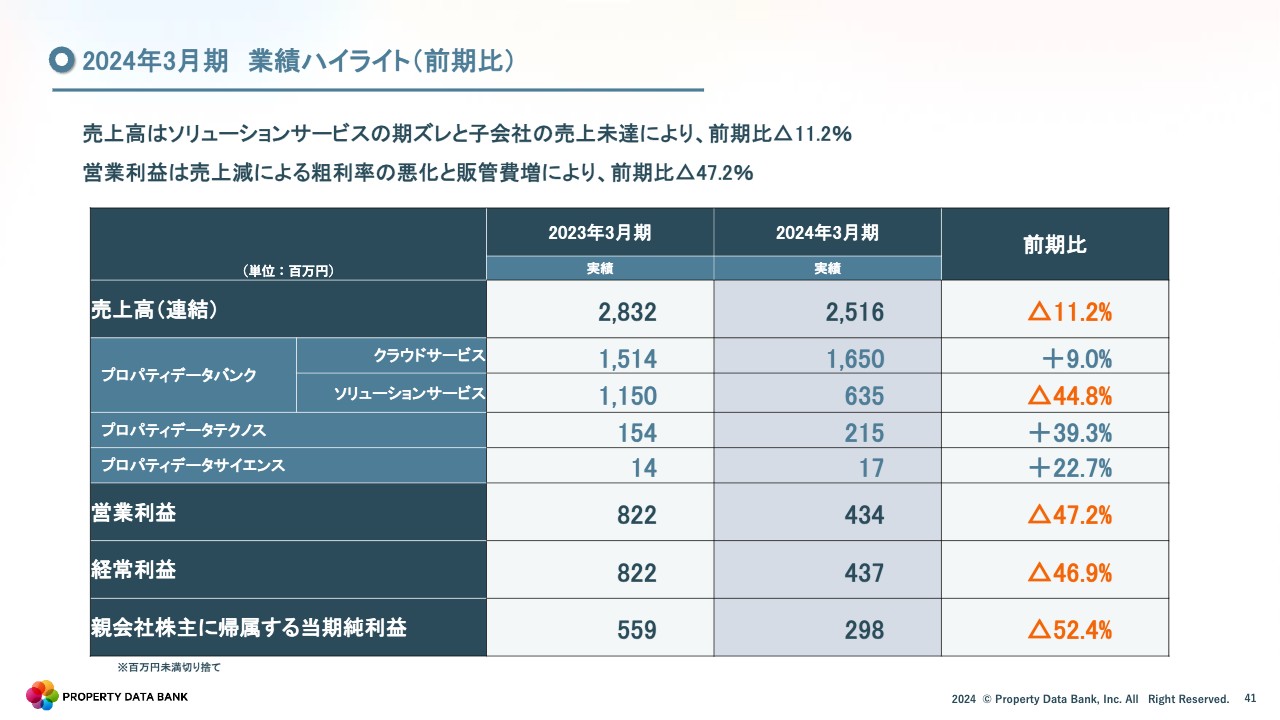

武野:2024年3月期の連結業績サマリーです。売上高が25億1,600万円、経常利益が4億3,700万円、営業利益が4億3,400万円、当期純利益が2億9,800万円でした。残念ながら売上・利益とも前年より減少し、未達となっています。

2024年3月期 業績ハイライト(前期比)

武野:業績ハイライトです。冒頭よりお話ししているとおり、当社のクラウド事業サービスはしっかりと成長しています。

一方で大きく見ると、お客さまごとのカスタマイズを行っているソリューションサービスの領域では、予想の半分程度しか達成できておらず、そのあたりが全体の足を引っ張るかたちとなりました。

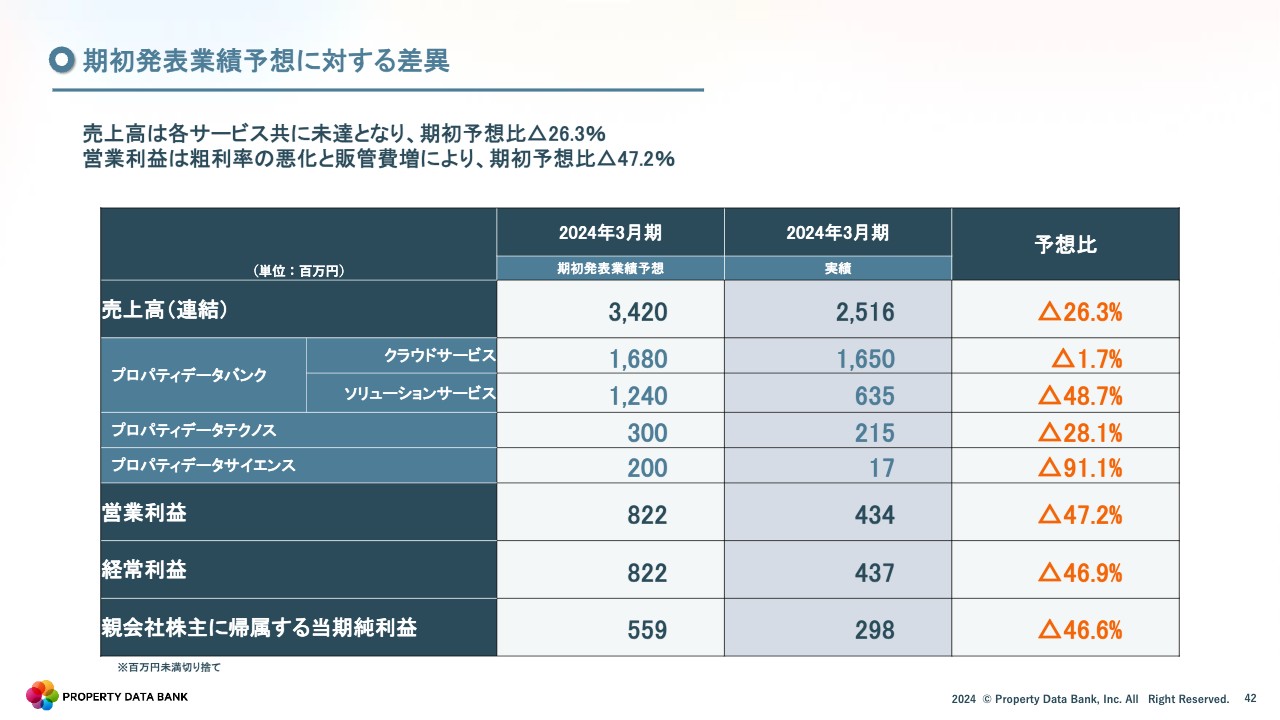

期初発表業績予想に対する差異

武野:修正予算に対する差異です。こちらの説明は割愛します。

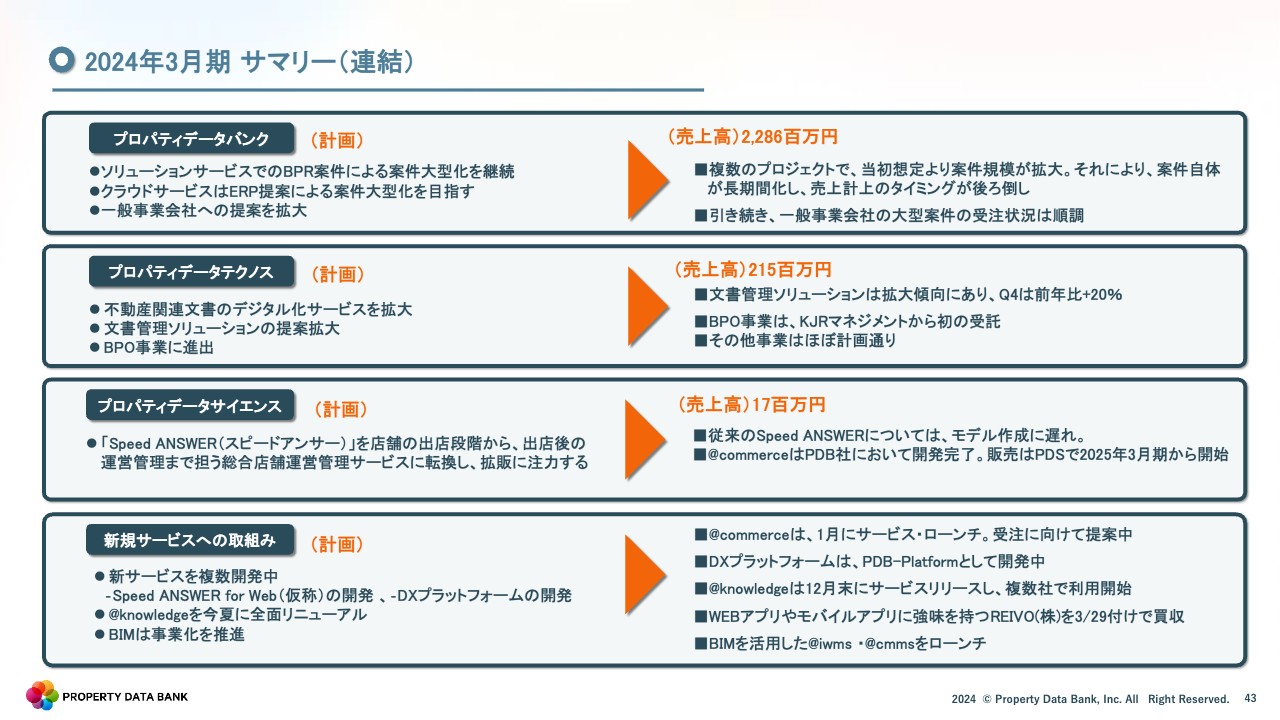

2024年3月期 サマリー(連結)

武野:連結のサマリーです。当社のソリューション事業において、大型案件の売上計上が後ろ倒しになってしまったことにより、全体的に計画は未達となっています。それ以外のところでは目標に若干足りていない部分が出てきており、プロパティデータサイエンスも予定より大幅に劣後しています。

こちらは、先ほどご紹介した「@コマース」というサービスのリリースが半年以上遅れ、その影響を受けてしまったことが要因です。おかげさまで、無事に2月から販売を開始し、今はこの部分の遅れを取り戻そうと取り組んでいます。

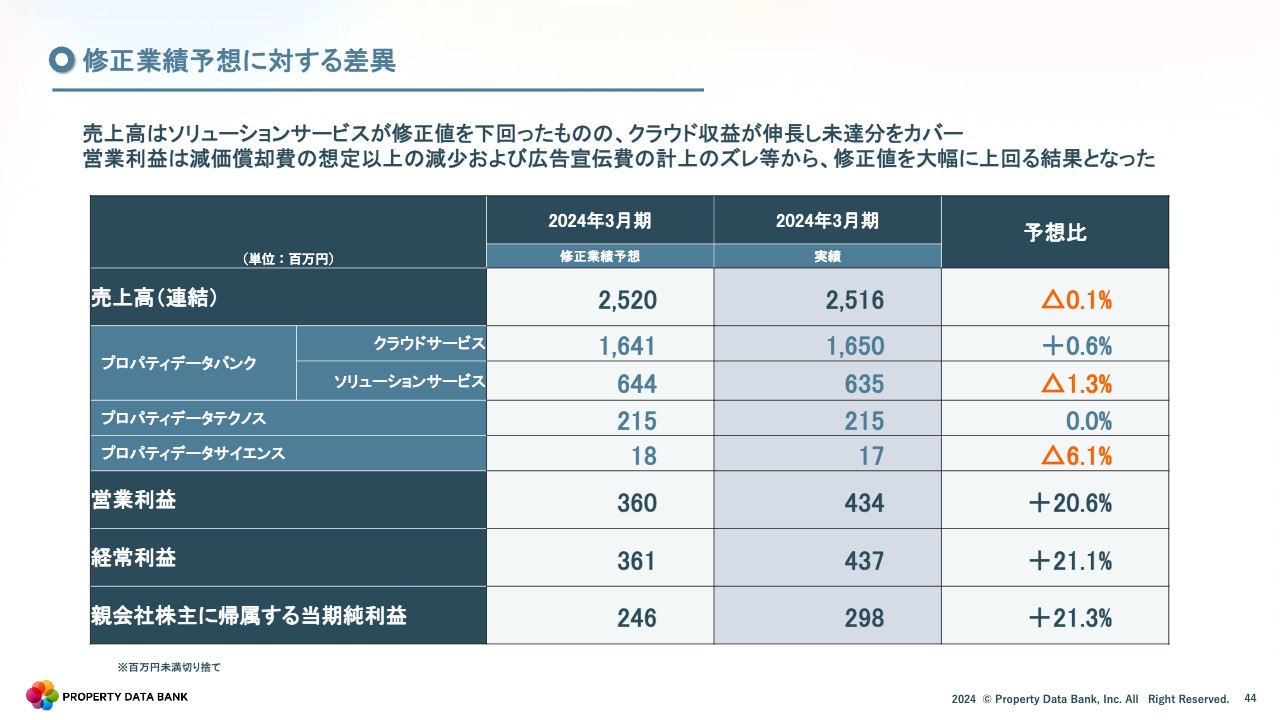

修正業績予想に対する差異

武野:修正予想に対する差異です。こちらの説明も割愛します。

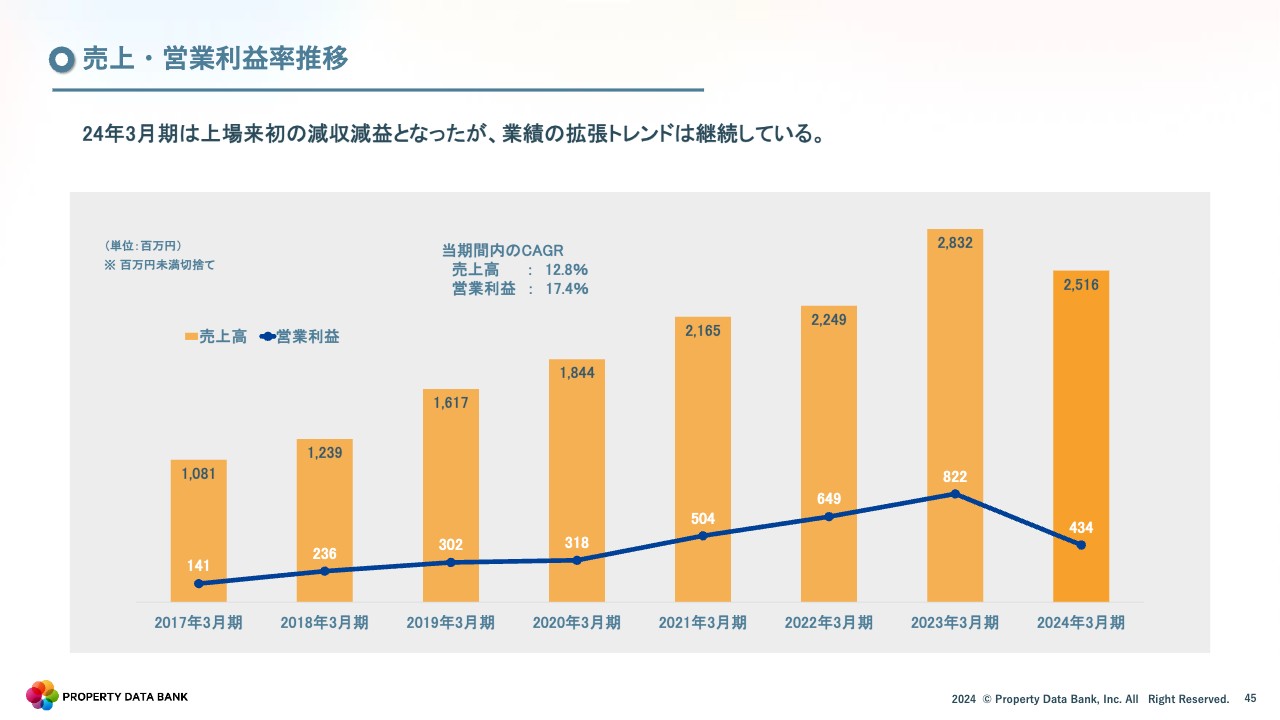

売上・営業利益率推移

武野:先ほどご説明した売上・営業利益率の推移をグラフで示しています。2024年3月期は若干右肩下がりとなっていますが、これは2023年3月期が良かったためです。

全体のトレンドとしては、それまでの2022年3月期と、2023年、2024年は同じような成長となっています。2023年にがんばって、かなり良い成績を残したため、2024年はため息をついてしまったような感じですが、全体の基調としてはしっかりと成長を維持しています。

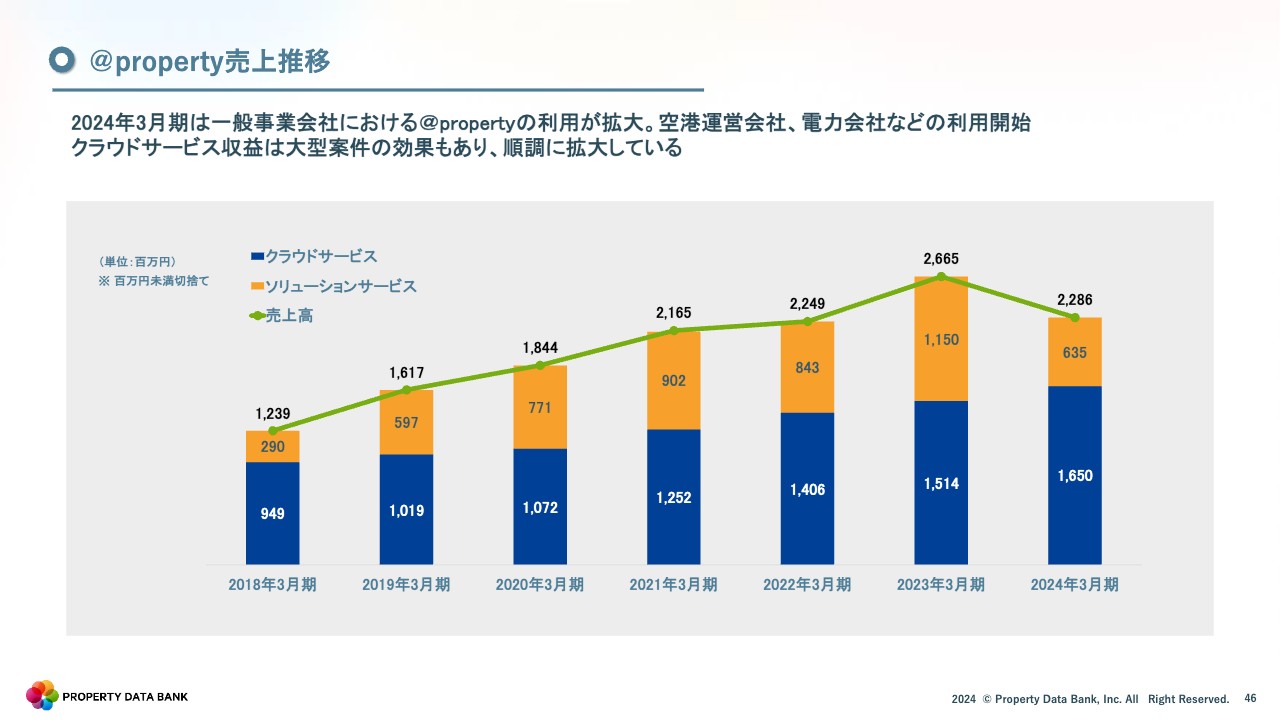

@property売上推移

武野:「@プロパティ」の売上推移のグラフです。青い部分がクラウドサービスで、ここが基本的には伸びています。

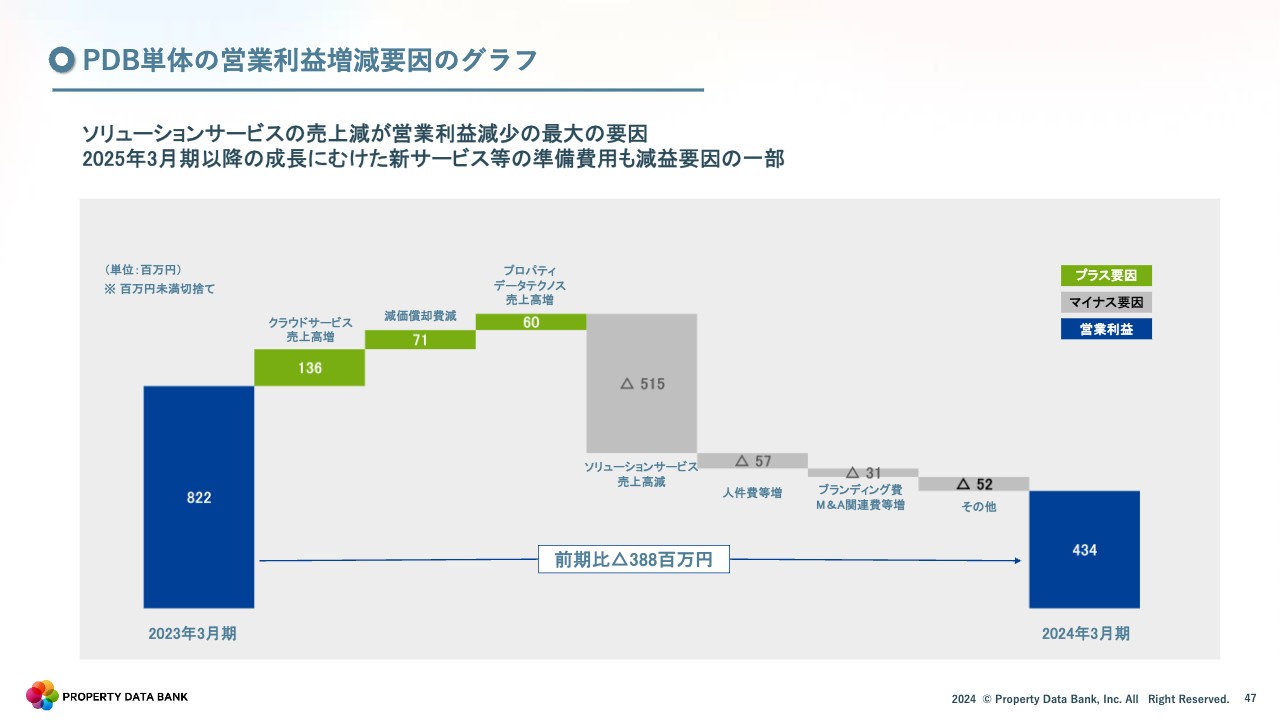

PDB単体の営業利益増減要因のグラフ

武野:スライドにも書いていますが、大きくはソリューションサービスの売上が減少しています。そしてもう1つは、世の中で言われている人件費の高騰で、やはり良い人材を確保するためにはそれなりの費用がかかります。それから、ブランディングの費用もあります。

このあたりが1番大きな要因で、営業利益の減収要因となっています。

坂本:費用面は、外注費もやはり高くなっていますか?

武野:そうですね。これまでと同じ外注費で依頼すると、求めているものよりも1つ下のランクになってしまいます。

坂本:つまり、本当にハイエンドなシステムを作っている方にお願いすると、外注費は高くなるということですね。

そもそものお話になりますが、御社の自社開発は外に発注しているのでしょうか?

武野:基本的には、企画設計までを当社で行い、実際にそのプログラムを書くところはパートナーに依頼しています。そのパートナーの方はほぼ100パーセント、当社の仕事に取り組んでいます。

坂本:専属の、本当に仕事ができる人にお願いしているということですね。

武野:そのようなイメージです。

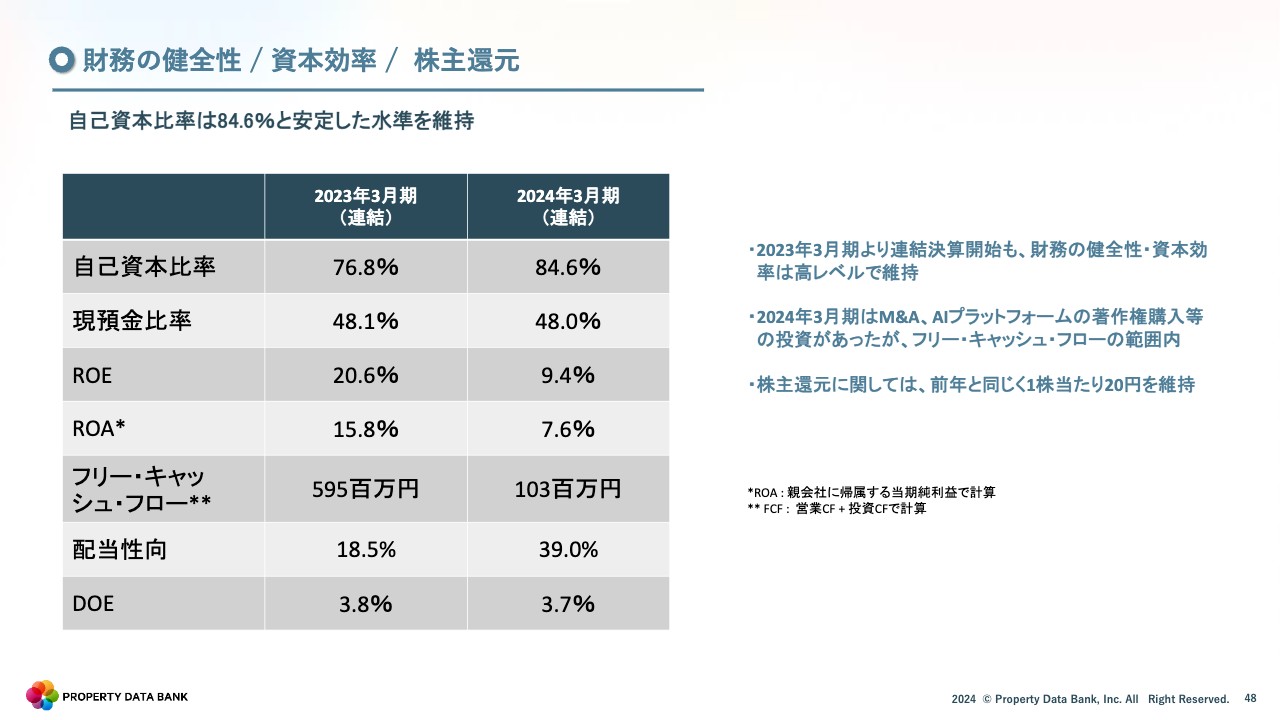

財務の健全性 / 資本効率 / 株主還元

武野:自己資本比率は84.6パーセントで、依然として高いレベルを維持しています。

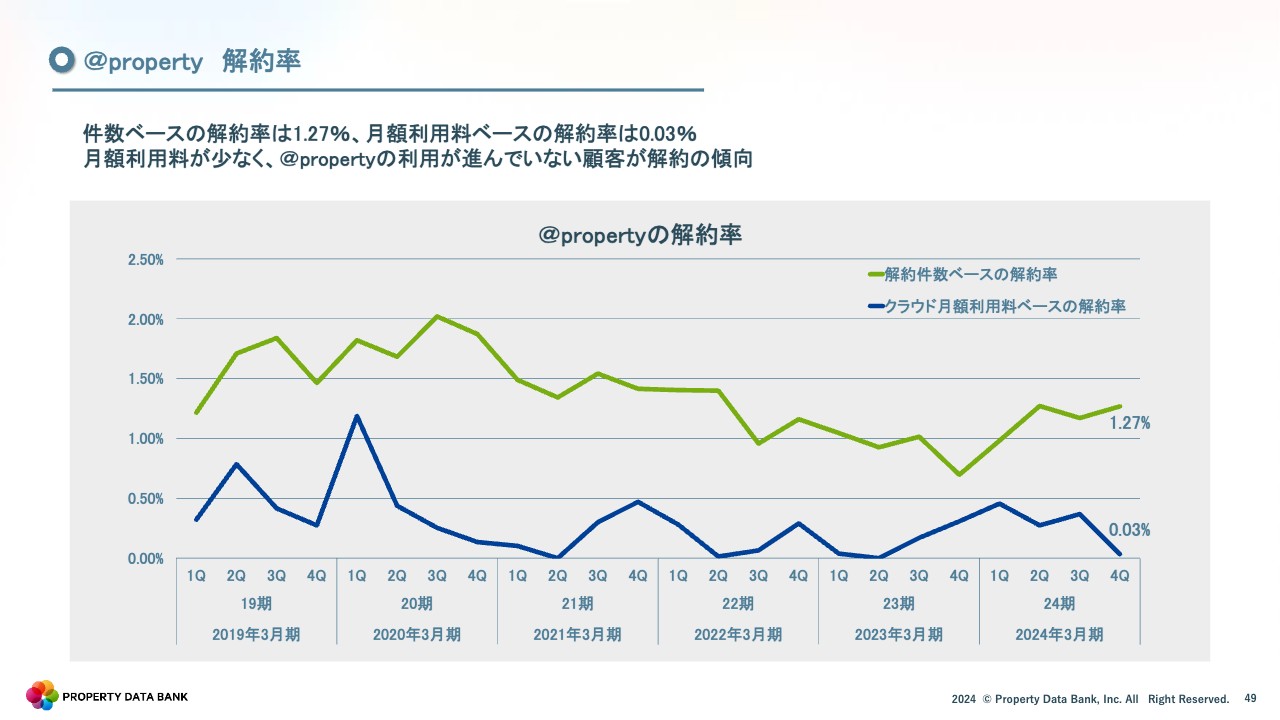

@property 解約率

武野:「@プロパティ」はクラウドサービスのため、解約率も重要です。基本的に、我々はBtоCのビジネスモデルではないため、ユーザーが出たり入ったりするというよりは、1度使っていただくと、解約されづらいシステムになっています。

スライドのグラフでは、青いほうが月額利用料ベースで、こちらは解約がほとんどありません。一方、緑色のほうは解約件数ベースです。「お金が減っていないのに解約がある」ということは、ほとんど使っていない方が解約していることを示しています。

我々は「建物は何棟使った場合にいくらお金をいただきます」という契約形態のため、1棟しか入っていない方が辞めても、あまりお金の影響はありません。反対に、1,000棟入っている方が辞められるとそれは痛手となります。

ご覧のように、辞められた方はそこまで使われていない方ということが読み取れるため、実質的な解約は極めて少ないといえます。

坂本:解約率は低いですね。

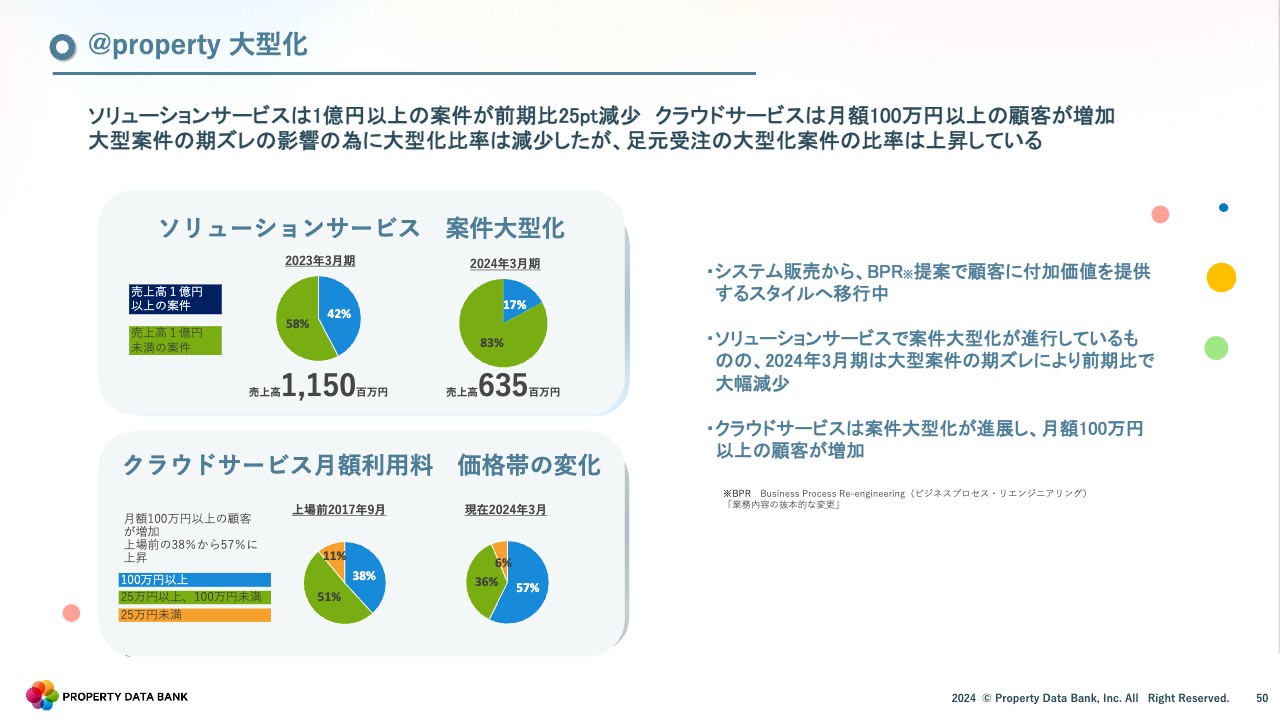

@property 大型化

武野:先ほどお話ししたように「@プロパティ」が大型化してきています。これは今、我々のお客さまが大型化しているということで、グループを含めて使われている望ましい展開です。

坂本:月額500万円以上の方もいらっしゃると思います。

武野:いろいろなユーザーの方がいますが、広く大型化しています。

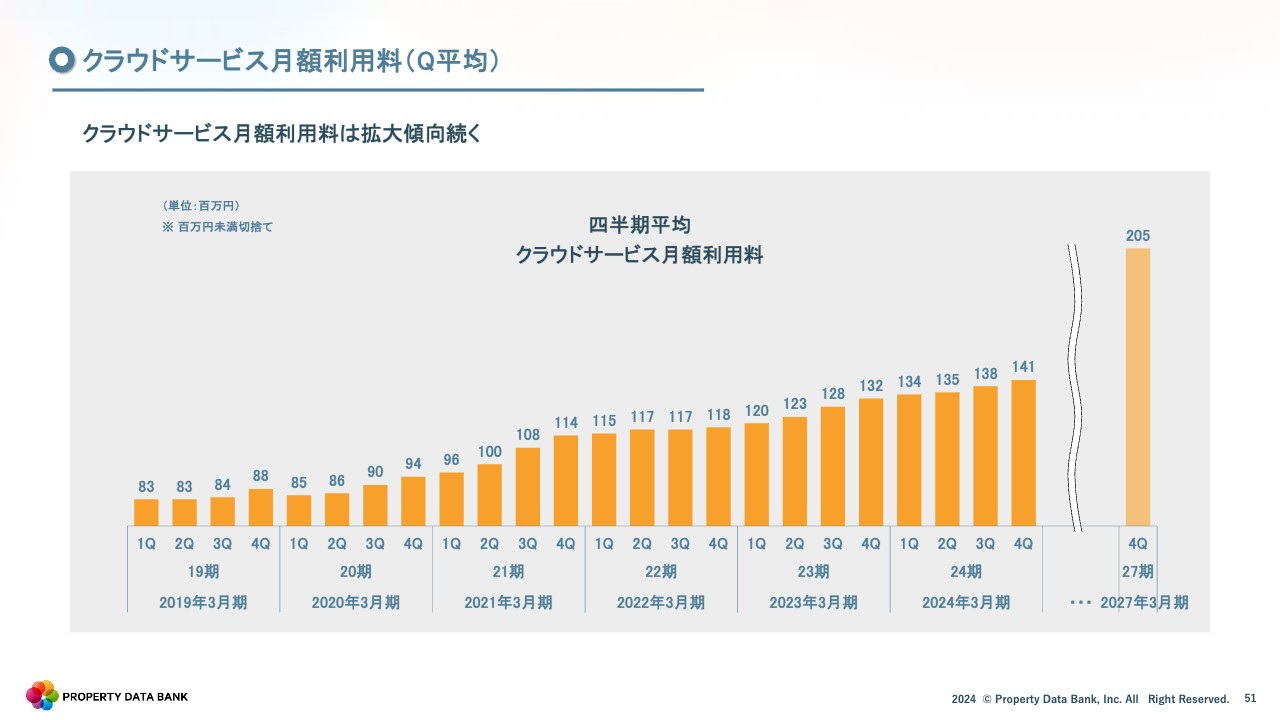

クラウドサービス月額利用料(Q平均)

武野:基本的にはクラウドサービスの月額利用料もどんどんと上がってきており、四半期平均も上がってきました。

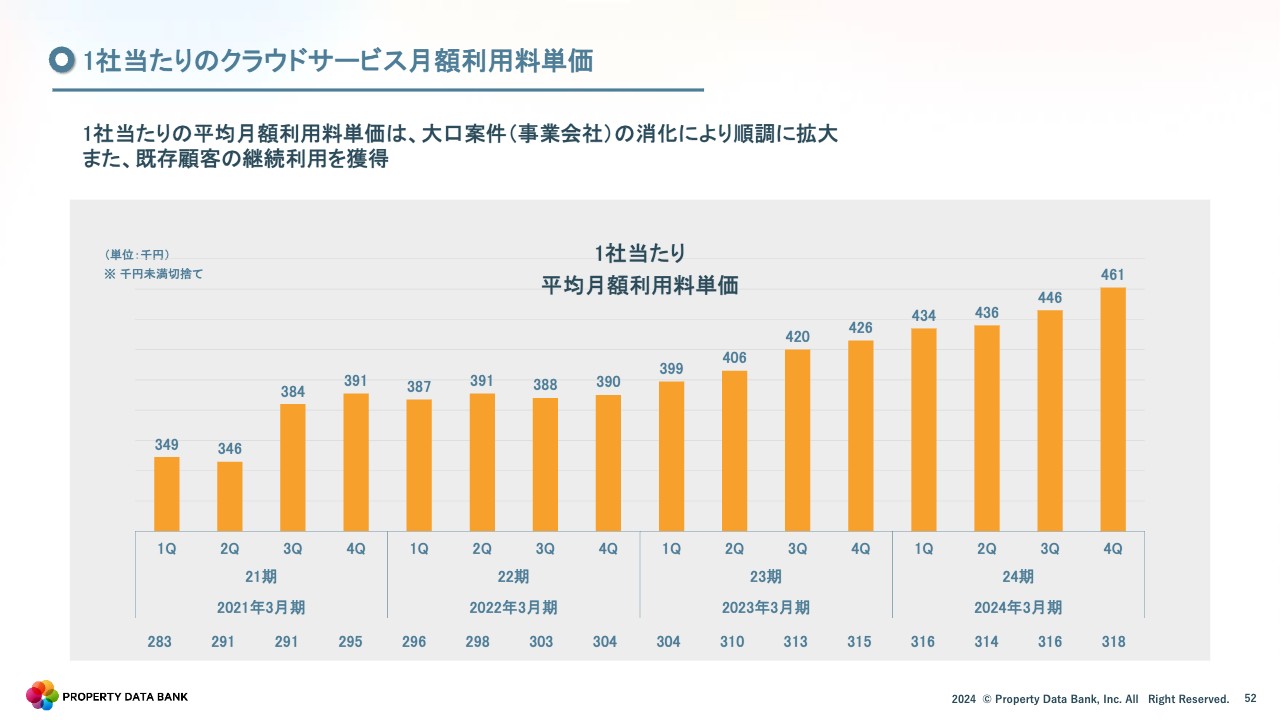

1社当たりのクラウドサービス月額利用料単価

武野:クラウドサービス月額利用料の単価も、大口化によりしっかりと上がっています。創業当初はREITのお客さまが多かったものの、やはりREITの場合、棟数は少なめです。

坂本:お客さまに返すため、コストも厳しいですよね。

武野:よくご存知ですね。おっしゃるとおりです。最近は大型のお客さまが徐々に多くなっているため、月額利用料の単価もどんどんと上がってきている傾向があります。

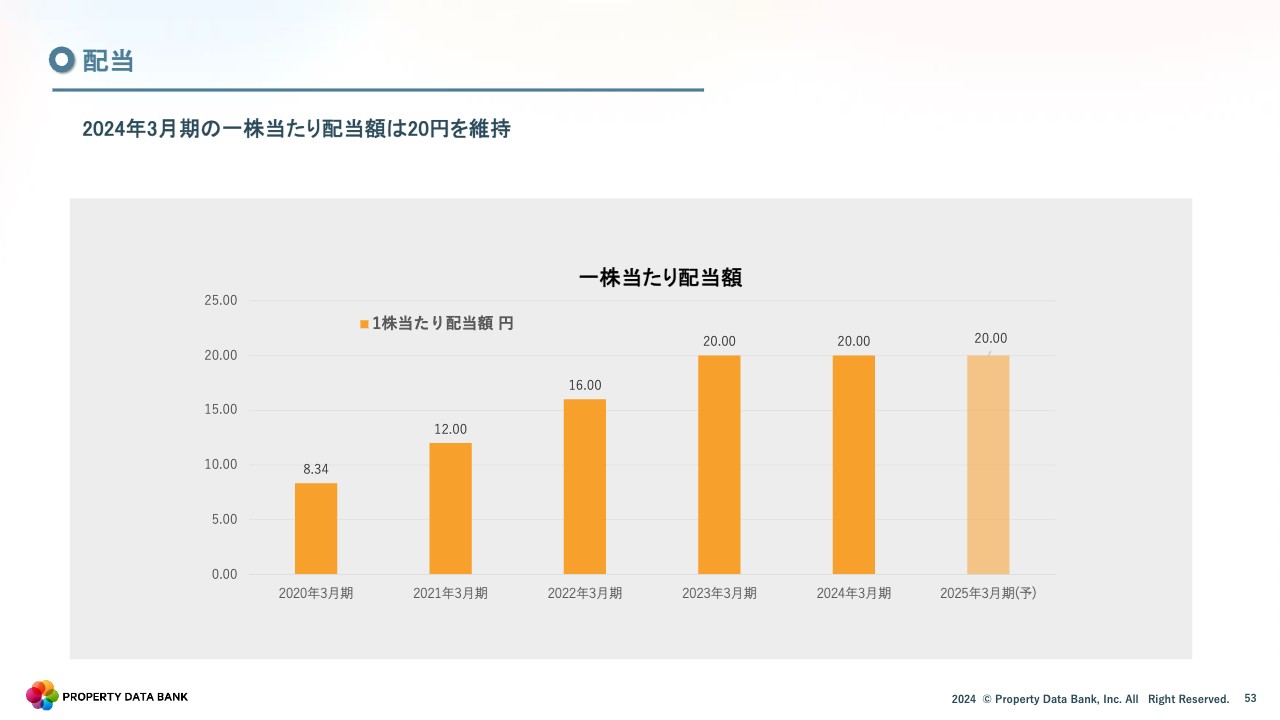

配当

武野:配当についてです。2024年3月期の1株あたりの配当額は20円で、2025年3月期も20円の配当を予定しています。

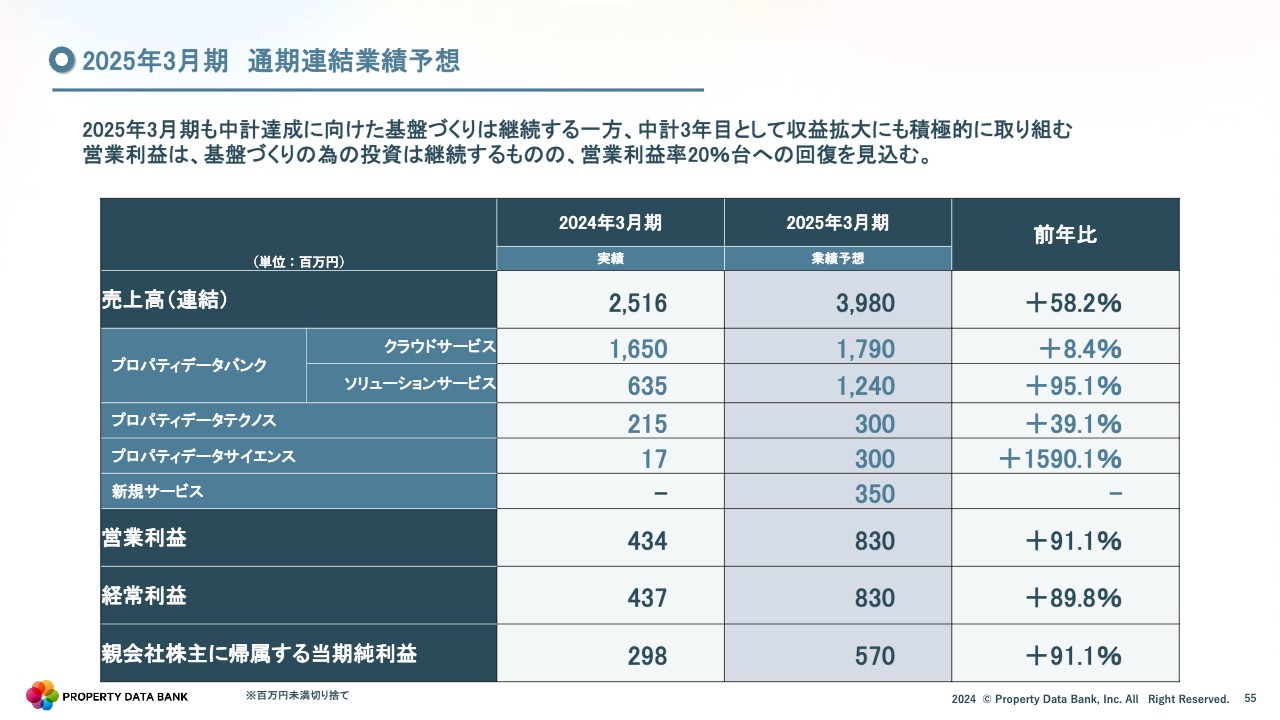

2025年3月期 通期連結業績予想

武野:今期の連結業績予想です。昨年にへこんだ部分もありますが、基本的にはそこを目標にもう1回チャレンジする方針で、この数字を入れています。

坂本:今期は期ずれの部分により、かなり伸びていますね。これは、前期の減収の裏打ちのような感じでしょうか?

武野:それも若干ありますが、実際は見えているものを前提に含めています。ただ、中にはどうしてもずれてしまうものがありますが、重ねて仕事を行うことはできないため、その部分を全部消化できないことも織り込み、予想は低めに見ています。

ただ、これを達成できるかどうかは、社員を含め、我々のがんばり次第だということも、もちろん含めています。

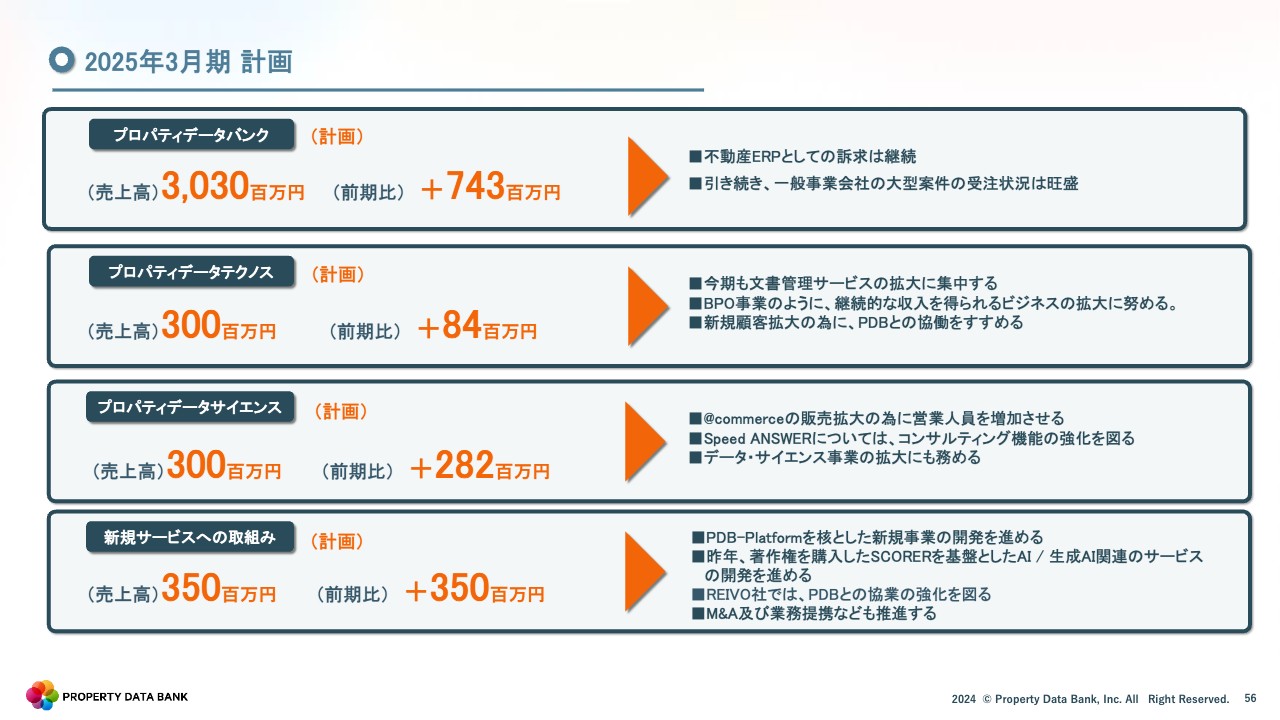

2025年3月期 計画

武野:2025年3月期の各社の予想です。ご興味のある方はぜひご覧ください。以上で資料のご説明を終わります。

質疑応答:前期の減収・減益の要因について

坂本:「業績についてです。前期の減収・減益の要因を教えてください」というご質問です。

武野:資料上は期ずれということで「売上を計上する期がずれてしまった」と簡単な言葉でお伝えしました。実は、これをもう少し細かくお話しすると、受注した案件がいろいろなお客さまの都合により、売上計上がずれているというものです。

特に今回の場合はDX化の流れを受け、もともとはある部署で採用しようと契約し、プロジェクトが進んでいたところ、「いいシステムだからみんなで使おう」ということになりました。

坂本:「うちの部署も使いたい」となったのですね。

武野:なおかつ「業務効率化のため、子会社も一緒にやったほうがいい」ということになりました。その子会社についても、1社というお話が、いつの間にか「3社、4社とも一緒に実施しよう」というお話になったため、どうしても予算取りや要件定義から始めることになりました。そのような案件が3件、4件あり、売上への計上が6ヶ月ぐらいずれました。

坂本:大型案件の場合は、納期も1年、2年くらいになりますよね。

武野:おっしゃるとおりです。そのため、どちらかというと受注した後に売上や契約自体はどんどんと膨らんでいるものの、計上する期や納期がどんどんとずれていっているため、うれしいような悲しいような悲鳴をあげています。

坂本:それが今期にも反映してくるため、V字回復を狙っているということでしょうか?

武野:V字回復に加え、消化についても考えています。

坂本:基本的には、御社単体の業績回復というイメージでしょうか?

武野:おっしゃるとおりです。

質疑応答:今後のM&A方針について

坂本:「M&Aについてです。御社は自己資本比率が非常に高いため、お金の使い道がやはり気になります。これまでにM&Aを繰り返して来られたと思いますが、今後興味がある分野などを可能な範囲で教えてください」というご質問です。

武野:本日は紹介していませんが、中期経営計画では不動産資産まわりのホールライフについて考えています。誕生から最後になくなるまでを全部フォローするサービスを提供するため、それに必要な会社をM&Aしていきたいと思っています。

ですので、まったく関係のない分野の会社とのM&Aは考えていません。取り組む中で、もしかすると今までフォーカスしていなかった個人向けのサービスも必要であれば考えるかもしれませんが、今はそれよりも法人向けの資産をフォローするために必要な会社とのM&Aを考えています。

坂本:技術者への外注というお話がありましたが、今使っているシステムを作れるような人材を、M&Aで強化する可能性はありますか?

武野:我々のシステムを作ることができるベンダーはおそらくいないと思います。そのノウハウはすべて我々と社員が持っています。したがって、そこはしっかりと増強していきます。

逆にスペックを切れば、それを作れるベンダーとして、世の中には数多くの優秀な会社があります。

坂本:つまり、発注前の段階が御社の強みということでしょうか?

武野:それこそが我々の持つノウハウだといえます。

質疑応答:設計を担う人材の不足感について

坂本:「基本の設計を行う人材は足りているのでしょうか?」というご質問です。

武野:今、世の中にITまわりの上流工程を担う人材が足りている会社はおそらくないと思います。我々も、そのような方にもっと来てもらいたいと思っているため、今回のIRセミナーをご覧になっている方で興味をお持ちの方がいれば、ぜひ来てほしいと思います。

坂本:新卒から設計できる人材になるまでには、かなり時間がかかってしまいます。やはりある程度の経験者を採用する場合が多いのでしょうか? 御社では中途採用なども実施されているのでしょうか?

武野:不動産に関係のない業務全般になるため、そのような意味ではいろいろな業務をわかっている方、あるいは総務の経験がある方でも大丈夫です。

坂本:それはいろいろなシステムがあるためですか?

武野:そうですね。いろいろな業務が入っているためです。たまに「不動産を経験していませんが、大丈夫ですか?」と聞かれますが、まったく問題ありません。実際に、前職が不動産ではない方のほうが多くいます。

質疑応答:配当方針について

坂本:「配当について、ある程度決めている数字などはありますか?」というご質問です。もしそのような水準があれば教えてください。例えば、「増配はしていきたい」「しかるべきところで配当を増やして成長に使いたい」といった内容で差し支えありません。イメージを教えていただければと思います。

大田:株主のみなさまが一番気になる点だと思いますが、株主還元の方針は明確には定めていません。ただし、株主還元については、我々も非常に重視しています。財務状態や、M&Aなどの投資にまわす資金等も勘案しながら、最大限の配当額を決定したいと考えています。

質疑応答:お客さまの獲得方法について

坂本:「お客さまの獲得方法についてです。営業方針には紹介やアポ取りなど、いろいろと書いてありますが、実際にはどのように進められていますか?」というご質問です。

武野:当社のシステムは基本的にはERPシステムに近いため、経営層の方に対するアプローチが多いですね。お客さまに恵まれており、口コミで経営者ポジションの方を紹介していただくこともかなり多くあります。

坂本:「ある程度の地位の方が転職して経営者になる」ということもけっこうありますよね。REIVO社などもそのような流れかと思ったのですが、いかがでしょうか?

武野:そのようなご紹介も多いですね。

質疑応答:不動産市況と業績の相関関係について

坂本:「不動産市況と、御社の業績に関係はありますか?」というご質問です。これは意外とおもしろい質問ではないかと思います。

不動産市況がものすごく悪くなったとしても、システム投資をやめたり、使わないという選択をしたりするところは、おそらくないと私は思います。例えば、REITなどではずっとその仕事が続くため、いくら景気が悪くなっても使わなければいけないものは使うため、他のシステムは同じようなものでも、御社のシステムは必須だと思います。

過去のリーマン・ショックなどで新規投資が減ったこともあり、足元では新規の案件が減ることはあるかもしれませんが、ストック部分が減ることは基本的にはないのでしょうか?

武野:基本的に建物は消えないため、ご指摘のとおりです。なおかつ、一時期はオフバランスを行って、資産を売っています。しかし、資産をなくしたとしても、借りていれば管理しなければならず、賃料も支払わなければなりません。そのため、リーマンショックの時も、当社では結果的に減るというよりは伸びています。

坂本:チャンスと思って入ってくる外資など、REITが増える場合もありますよね。

武野:そのようなこともあり、クラウドサービスの売上は堅調に伸び続けています。基本的には、あまり減るものではないと思っています。

坂本:REITといえば上場REITばかりだというイメージが、視聴者のみなさまにもあるかと思います。しかし、私募REITの付き合いもけっこうありますよね。

武野:おっしゃるとおり、私募REITもかなりあります。

質疑応答:クラウドサービスの伸び率について

坂本:「クラウドサービスが伸びています。これは個人投資家が特に見る指標の1つで、会 社選びの1つの要点にしている方が多いのですが、このクラウドサービスの伸び率は、社長のイメージどおりですか?」というご質問です。

武野:「これをよしとしていただけるかどうか」という懸念はありますが、我々としては予定どおりに伸ばしています。ただ、あくまでも今出ているのは「@プロパティ」という、先ほどお話ししたベースの不動産や資産の部分です。

それらのみでは我々経営陣としても正直物足りない部分があるため、「@コマース」という新たな領域で、借り手側のサービスを展開しています。

「@プロパティ」という不動産まわりで言えば想定どおり、減ることなく、しっかりと伸びています。

武野氏からのご挨拶

武野:本日は短い時間で当社の会社説明を行いました。説明が足りないところもたくさんあったかと思います。ぜひ当社に興味を持っていただき、またみなさまからご質問等をいただければと思っています。短い時間ではありましたが、ご視聴ありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

4389

|

771.0

(02/18)

|

-1.0

(-0.12%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ... 02/14 15:00

-

週間ランキング【値下がり率】 (2月13日) 02/14 08:30

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後... 02/12 16:26

-

プロパテDB(4389) [Delayed]FY3/2026 Q3... 02/12 15:30

-

プロパテDB、10-12月期(3Q)経常は12%増益 02/10 15:30

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 08:30

-

今日 08:29

-

今日 08:25

-

今日 08:21