【QAあり】ツナググループHD、6四半期連続で過去最高売上高 派遣領域であるスタッフィング事業の売上高は前年比+15%と伸長

INDEX

米田光宏氏(以下、米田):ツナググループ・ホールディングス代表取締役兼執行役員社長の米田です。よろしくお願いします。

それでは、2024年9月期第2四半期決算についてご説明します。本日は事業の概要、ハイライト、FY24第2四半期業績、通期業績予想をお伝えします。

そもそも、ツナググループ・ホールディングスという会社が何を目指しているかについて、スライドのインデックスの横にお示ししています。「採用市場のインフラになる」ということで、採用マーケットにおいて、なくてはならない存在を目指したいと考えています。

About “Tsunagu” 私たちについて

米田:「なくてはならない存在」とはどのような存在なのかと言いますと、我々のイシューの1つとして、「2030年労働需給GAP解消」を挙げています。日本の大きな社会課題である人手不足の解消、社会課題の解決に対する大きな力になりたいと考え、採用マーケットにおいてなくてはならない存在になりたいと、日夜業務を進めている会社です。

会社概要

米田:我々は今から17年前の2007年に創業しました。私が当時勤めていた、大手の求人広告を発行している会社から独立した会社です。そのような、求人広告を取り扱っているNo.1の会社であっても、人手不足の状況においては、1社だけで問題を解決することはなかなか難しいのです。

例えば、都心の居酒屋のスタッフ募集に強い媒体であっても、地方の駅前にある飲食店のスタッフ募集の場合には、また違った方法が必要です。「花火大会の時だけ人が必要だ」ということであれば、スタッフとしては採用せず、派遣会社にオーダーしたり、昨今で言うスポットワークというメディアだったりを使うことが考えられます。

このように、さまざまな採用手法をいかに組み合わせ、ポートフォリオを組み、お客さまの課題解決を行うことが必要です。いわゆる求人広告というセルサイドではなく、お客さまに寄り添うコンサルティング会社として、このツナググループという会社を立ち上げました。

Corporate slogan

米田:「できることは、まだある。」というスローガンの下、お客さまと協働し、そして歩調を合わせることで、その企業さまの雇用に関わる課題を解決することを進めています。

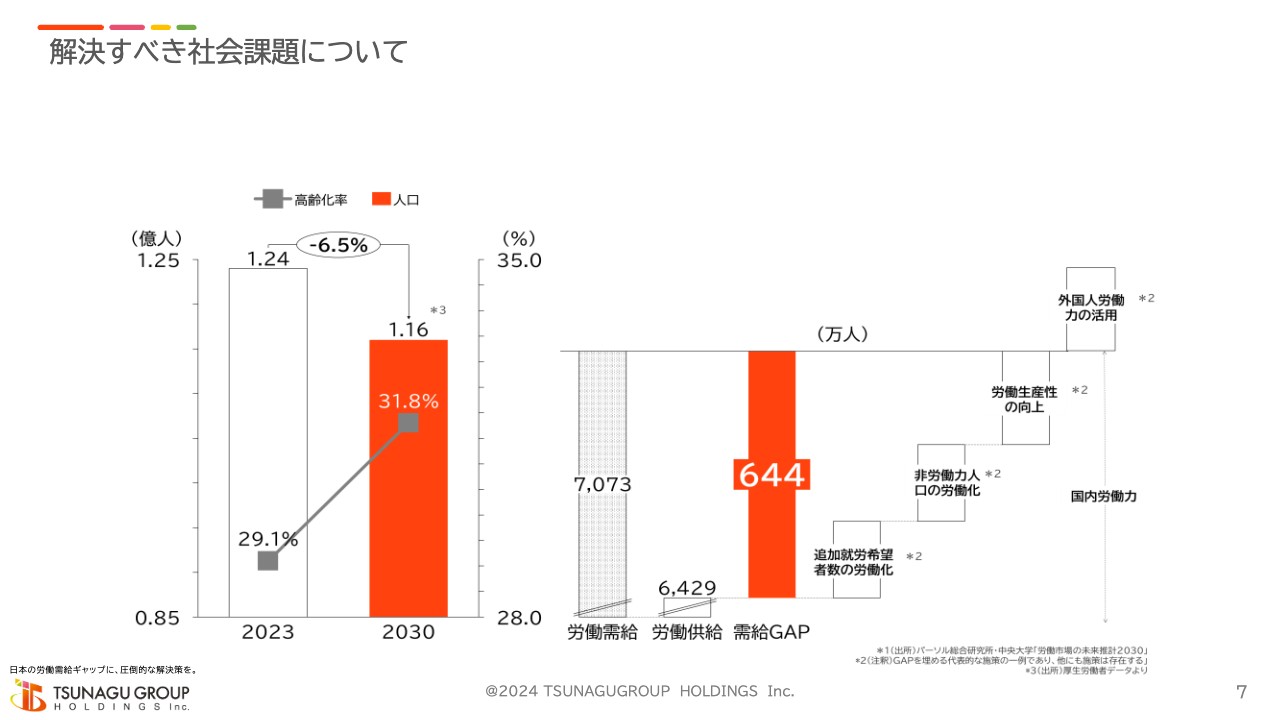

解決すべき社会課題について

米田:先ほど少しお話しした、2030年に訪れる人手不足という社会課題について、大手の総研会社が出している資料によると、現段階でおおよそ644万人の人手不足が予見されています。

みなさまご存知のとおり、人口マーケットは、世の中で一番正確な、未来を図る指標です。その中で、労働力人口・労働力需給のギャップが大きな数字でより顕著に明らかになってくるのが、2030年の644万人という予想です。

これらの課題をどのようにして解決するかと言いますと、いくつか方法があります。例えば、追加就労希望者と言われる、実はもっとシフトに入りたい労働者の方がたくさんいらっしゃいます。昨今、国会でも議論されているような「年収の壁」により、働き控えをされている方がたくさんいらっしゃるのです。

また、労働力人口をベースに人手不足かどうかを計算しており、現在は65歳までを「生産人口」と捉えていますが、非労働力人口と言われるそれ以上の年齢の方もいらっしゃいます。今は「人生100年時代」と言われていますが、労働力人口の枠に当てはまっていない方々に、社会の中でご活躍いただくことも方法の1つです。

そのほか、ロボット、もしくはAIといったテクノロジーを使うことにより、そもそもその644万人というジャックを小さくしていくことも、当然、ソリューションの1つです。

もちろん、国会を含め報道等でも取り沙汰されている技能実習制度などを含め、外国人の方にいかに労働で活躍していただくかということも、644万人の労働需給ギャップを解決する上で、避けて通れない議論になってきます。

この外国人労働力の活用も1つのソリューションとし、これらの組み合わせの中で我々はしっかりとソリューションを提供し、お客さまの採用、課題解決の力になっていきたいと考えています。

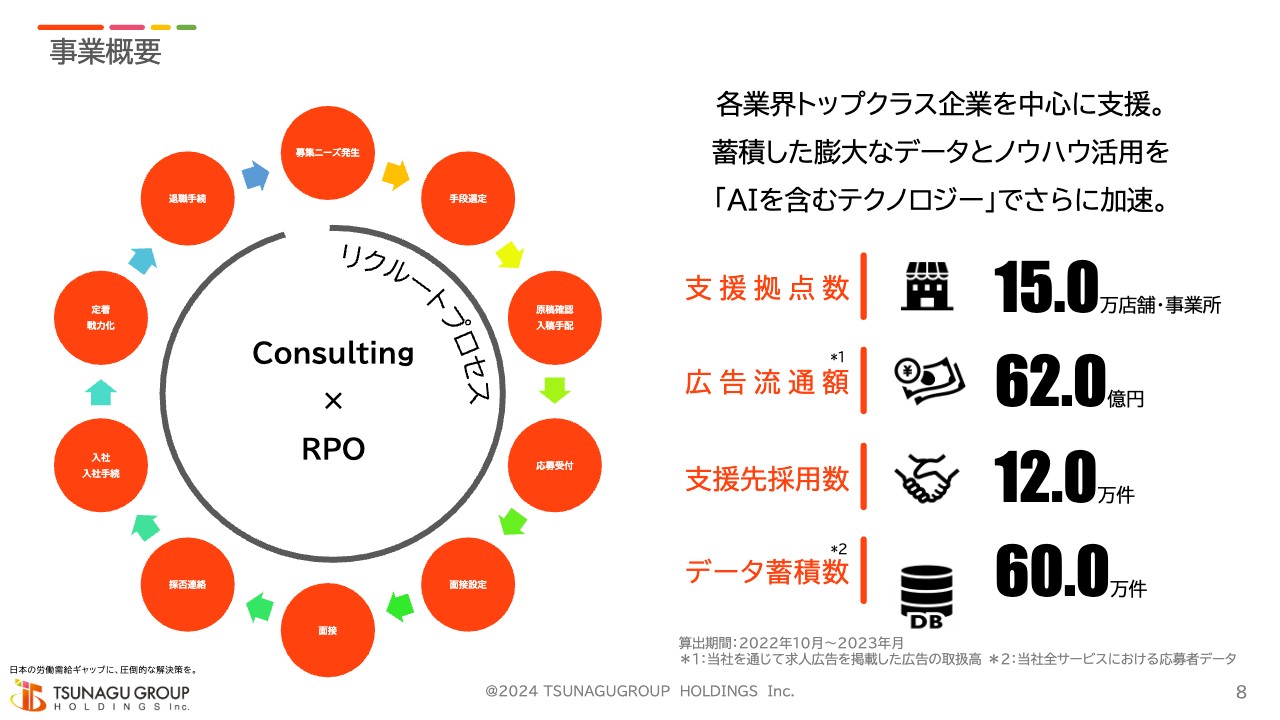

事業概要

米田:現在、我々が支援させていただいている拠点数は、おおよそ15万事業所です。手法として今一番大きく取り扱っているのは広告で、その流通額はおよそ62億円というボリュームになっています。支援する15万事業所において約12万件の採用をご支援させていただいています。

コンサルティングとリクルーティングプロセスアウトソーシング(RPO)を掛け合わることにより、支援させていただく事業所数を増やし、そこに採用される方々を増やすことで、644万人の需給ギャップを解決する大きな力になりたいと考えています。

事業概要(ビジネスモデル概要)

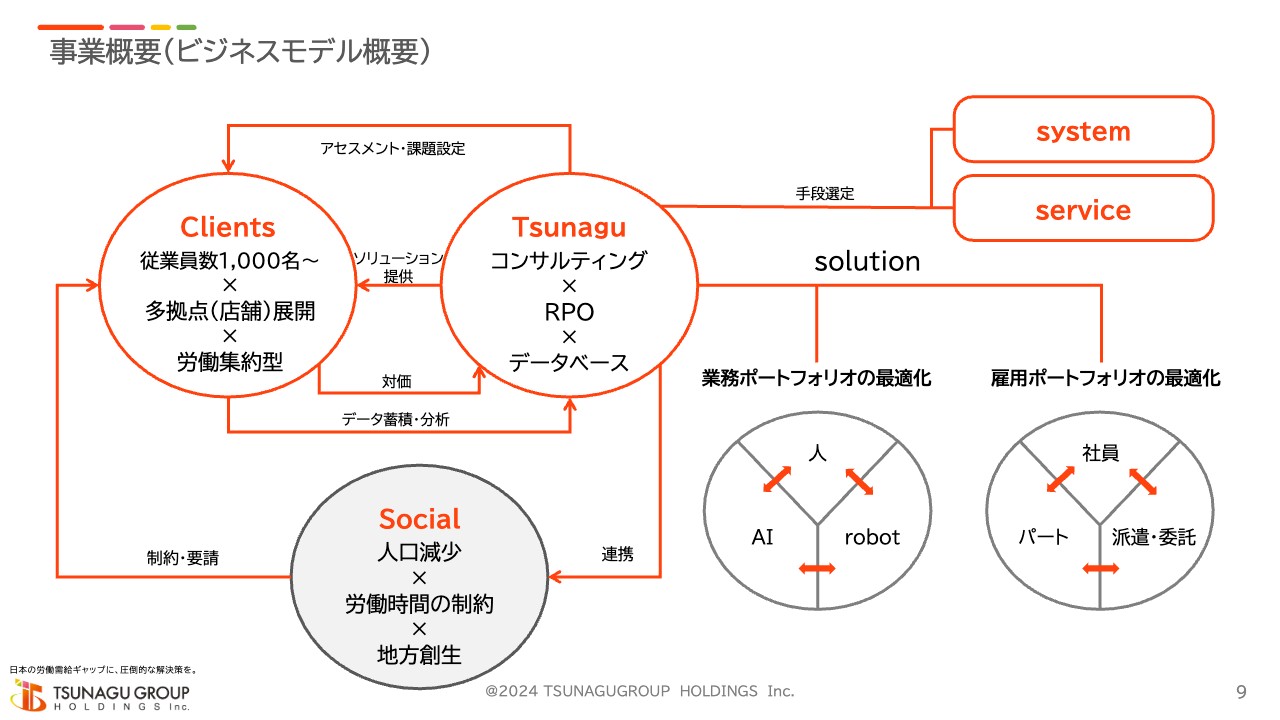

米田:具体的なコンサルティングの内容をご説明します。これまでに一般的であった1日8時間、週5日間働くという、正社員のような労働力が必要であっても、人口が減っていきますので、そのような方は減っていきます。

したがって「1日3時間しか働けません」「週3日しか働けません」「子育て世代ですが昼だけであれば働けます」といった社員やパート、派遣スタッフのみなさまのポートフォリオをうまく組み合わせることが重要です。

働く仕事に関しても、AIで行う頭脳労働とロボットで行う肉体労働、売上を上げる労働のうちの1つと言われる、人が行う感情労働をうまく組み合わせることにより、最適な採用数、最適な活躍の場をご提案しているのが、我々のビジネスモデルです。

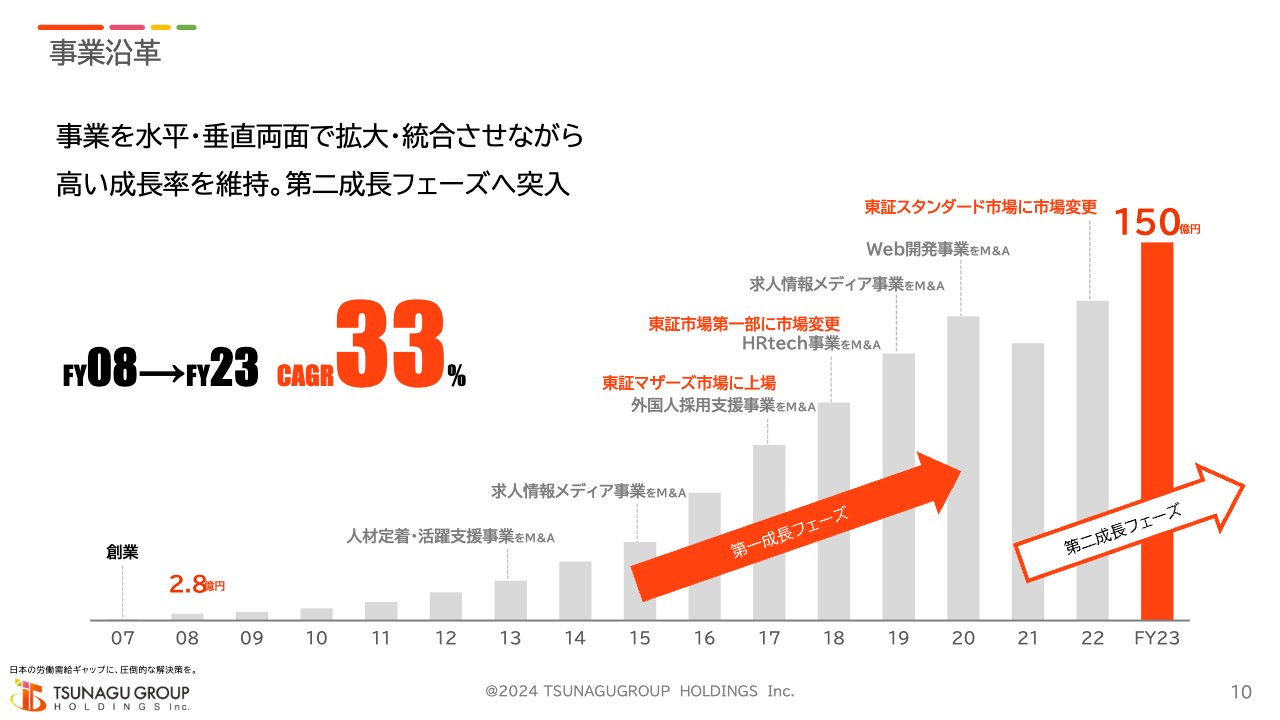

事業沿革

米田:2007年は、今と同様に有効求人倍率が1倍を超えた時代でした。有効求人倍率が1倍を超えると、例えばフードサービスなどのサービス業はだいたい3倍から4倍くらいの求人倍率になってきます。つまり、1人のスタッフを3店舗、4店舗が奪い合うような状態です。

2007年以降はそのような状況が続き、ご存知のとおり、新型コロナウイルスの時代には急に有効求人倍率が下がりました。このような波はあるものの、日本において、人手不足はすでに確定された課題です。そのような市場背景の中で、我々のサービスを認めていただき、創業以来、CAGR約33パーセントの成長を続けています。

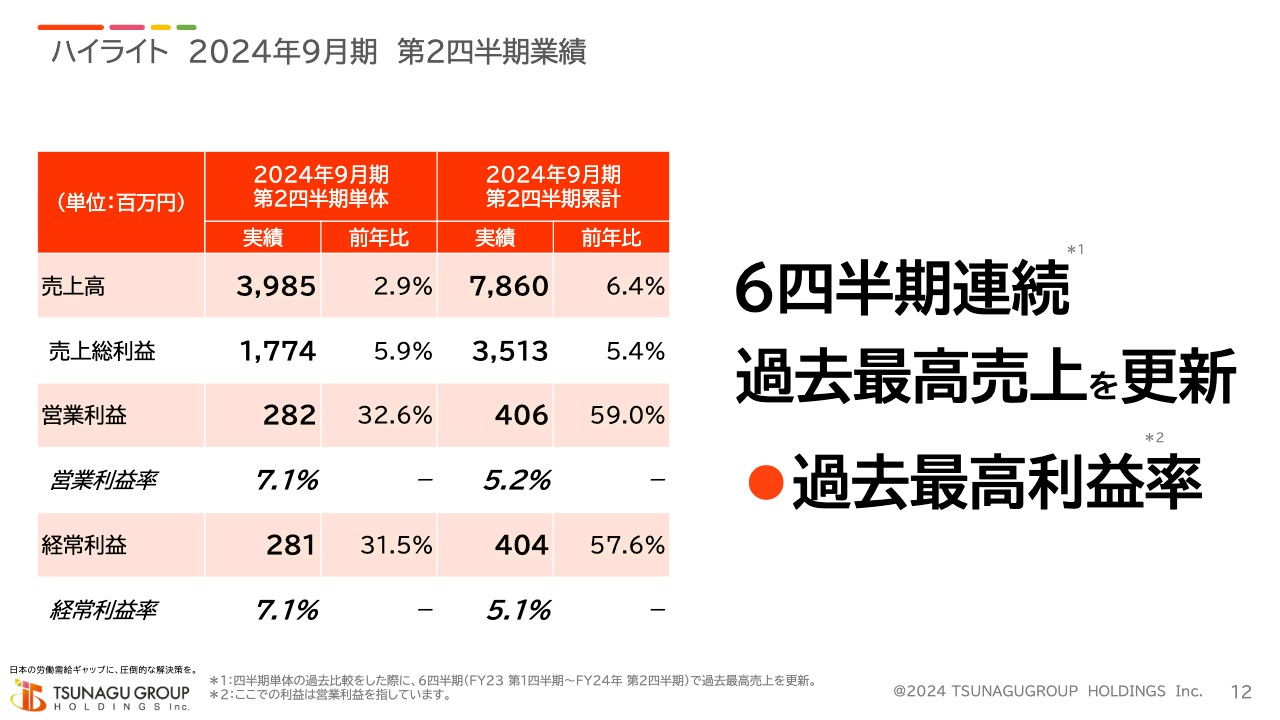

ハイライト 2024年9月期 第2四半期業績

米田:今回の決算についてご説明します。売上高は四半期累計で前年比6.4パーセント増の78億6,000万円となりました。営業利益は前年比59.0パーセント増の4億600万円となり、今回も増収増益の決算をみなさまにお示しできました。

中身としては、6四半期連続で過去最高の売上高を更新しました。利益率に関しても、この1月から3月の第2四半期においては、7パーセントを超える過去最高営業利益率となりました。

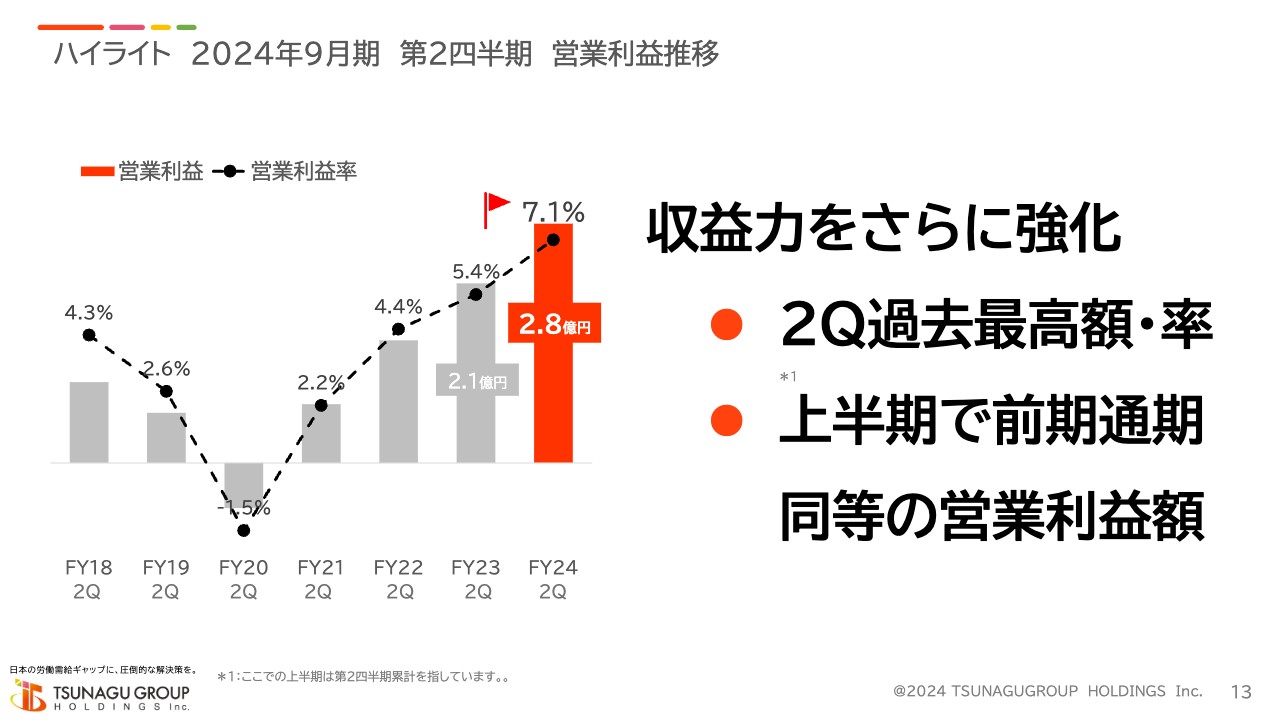

ハイライト 2024年9月期 第2四半期 営業利益推移

米田:収益性を担保し、今後の成長に対して再投資できるような会社を目指している中で、7.1パーセントという最高営業利益率を達成したことは、トピックスとしてみなさまにお示ししたいと考えています。

また、この第2四半期は通常の商いに加え、特需のような商いも多い四半期です。3月末決算の企業が来期の採用戦略を考える上で、この1月から3月に、例えばコンサルティングをスタートしたり、サービス業の繁忙期に向けて採用を強化したり、新卒採用などをスタートしたりする企業も多くあります。

このような、通常のお取引以外の特徴的なお取引も多い中、この第2四半期で過去最高の営業利益額と営業利益率を達成できたことを強調しておきます。

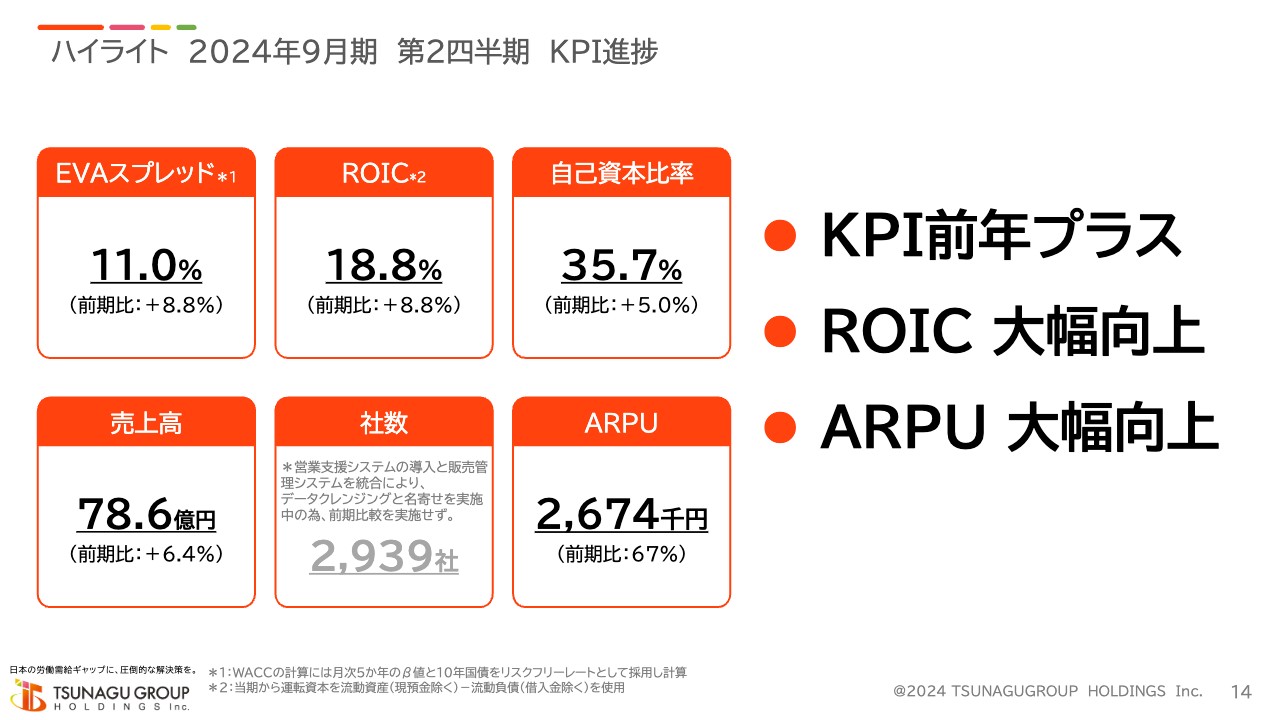

ハイライト 2024年9月期 第2四半期 KPI進捗

米田:コロナ禍における我々の業績は、非常に厳しいものでした。我々のソリューションやコンサルティングは人手・労働力が足りない中で求めていただくものでもあるため、例えばサービス業そのものが営業していない状況ですと、売上高だけでなく、その結果である営業利益に直接、インパクトが出てきます。

そのような時代を経験した中で、ゴーイング・コンサーン、つまり事業が継続するという前提を満たすため、外的要因や想定外のことが起こっても、持続的な事業活動と成長を引き続き実現するためには、財務戦略が大切だとあらためて認識し、コロナ禍以降は財務KPIを置きながら、経営をマネージしてきました。

スライドに記載のとおり、EVAスプレッドやROIC、自己資本比率などをKPIに置き、中でもROICを最重要KPI、自己資本比率を持続可能な事業活動をする上で非常に重要なKPIとしています。それぞれ前期比で大きな伸長となりました。

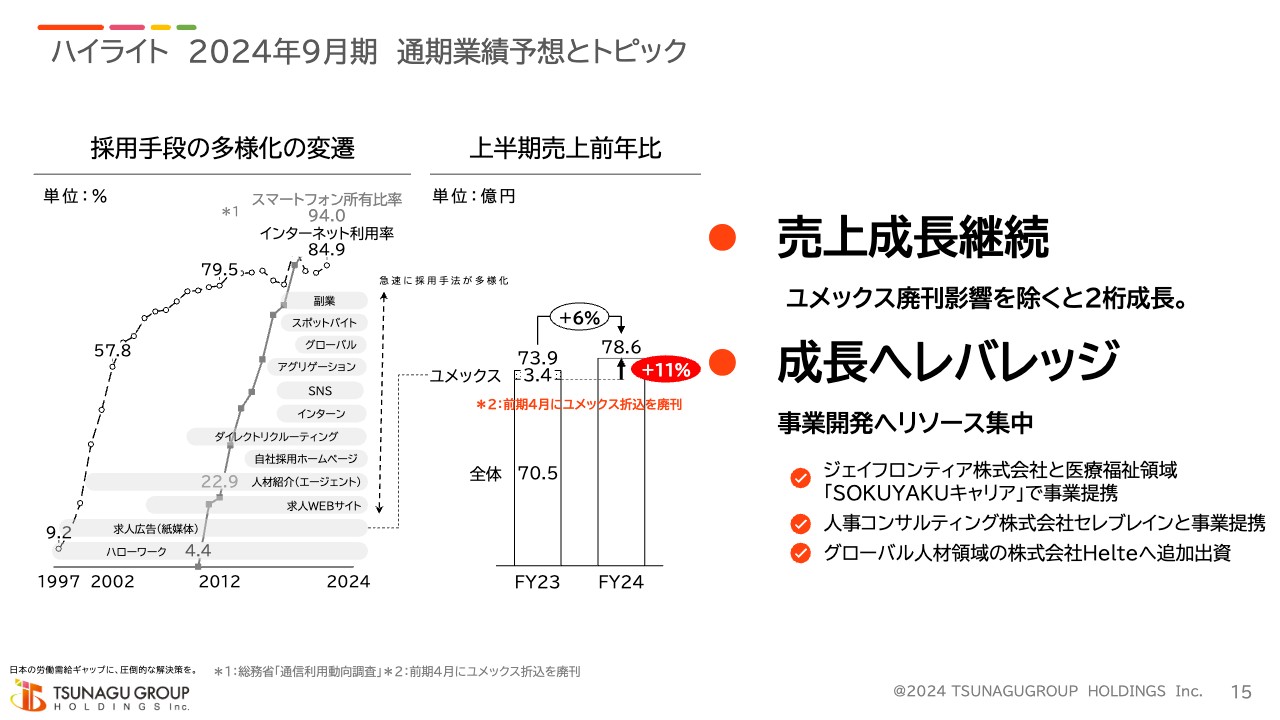

ハイライト 2024年9月期 通期業績予想とトピック

米田:売上高は、我々が起こすビジネス活動や、お客さまに向けたソリューションの積み上げという観点では重要なKPIです。一方で、世の中から求められていることや未来において必要となることへの投資に関して、事業の「選択と集中」が必要だと考えています。

そのような意味で、我々がこれまで1つのソリューションとして持っていた折込チラシ求人のような、ペイドマーケット、ペイドメディアから、オウンドメディア、自社で人を集めていく方法を選択するなど、時代の趨勢への適応を図りました。

また、これからさまざまなソリューションを展開していく中で、事業の「選択と集中」を進めることも第2四半期および上半期の中での大きなコーポレートアクションでした。

したがって、売上高の継続的な成長を実現するため、結果として増収ではあったのですが、いったん売上高としては屈むことで成長へレバレッジすることを行いました。

また、例えば、医療・介護という領域においては、2050年に最も人手が足りなくなるという試算がされています。「SOKUYAKUキャリア」というビジネスを展開しているジェイフロンティアさまとHR領域で協業することにより、医療福祉領域において道筋をつけることを行いました。

このコロナ禍以降、人事を取り巻く環境は大きく変化しています。採用手法そのものが変わっただけでなく、いかに活躍につなげるかというタレントマネジメントや、外国人採用におけるビザの取得方法や必要な労働条件など、コンサルティングの幅が広がっています。そこで、人事コンサルティング会社であるセレブレインさまと事業提携することにより、それぞれのリソースを交換し合い、シナジーを生み出すことに踏み切りました。

グローバル人材の活躍に先鞭をつけるために、事業の「選択と集中」を行うことにより、未来への種まきをしたことが、この上半期の大きなトピックスだったと考えています。

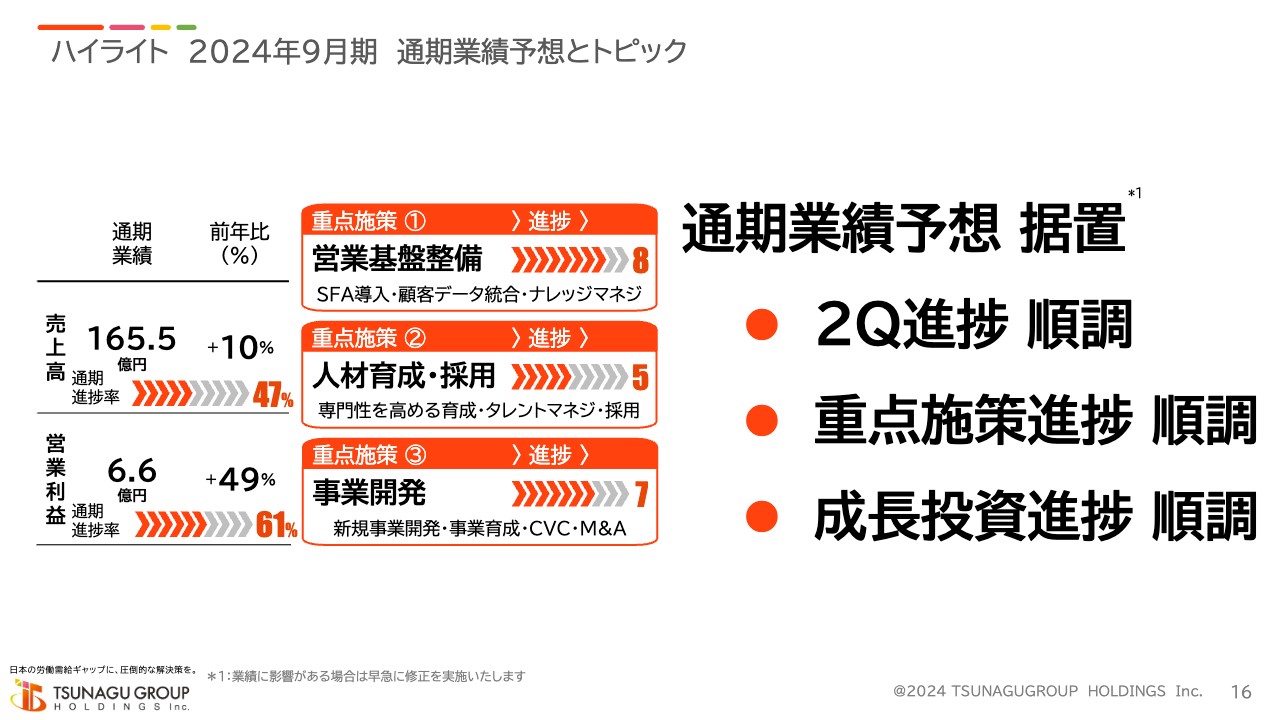

ハイライト 2024年9月期 通期業績予想とトピック

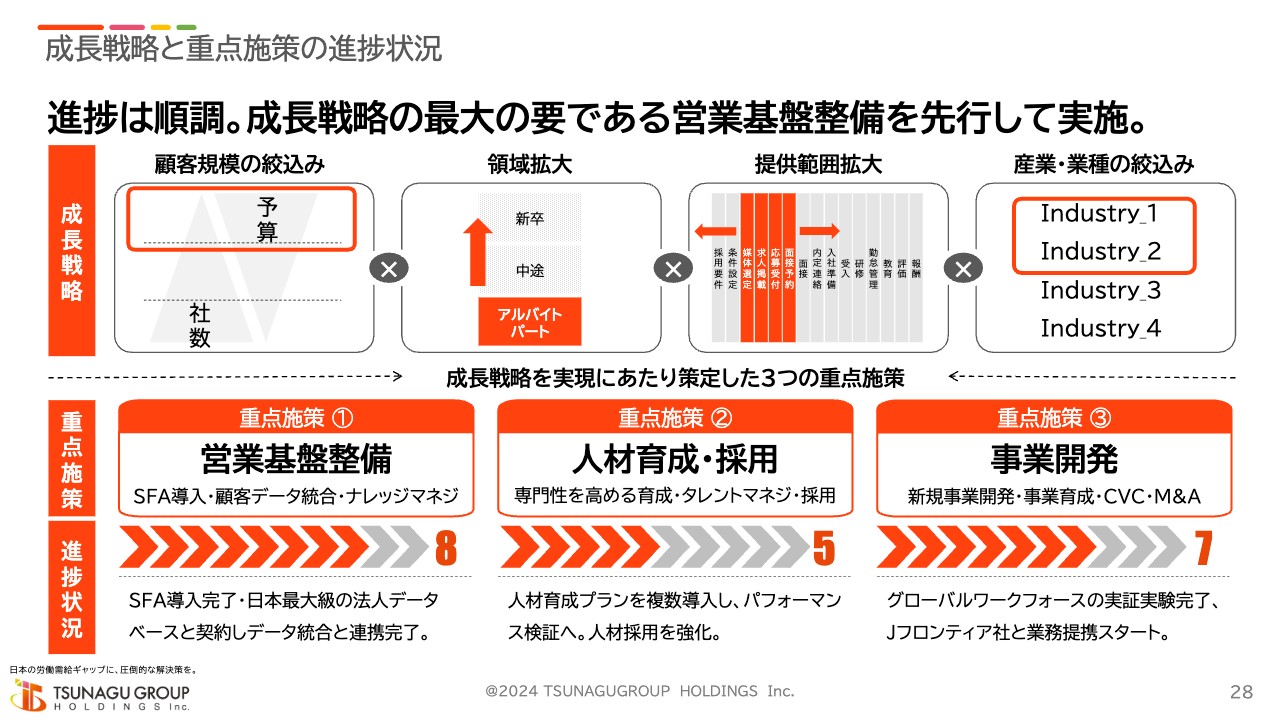

米田:通期業績予想は据え置きとしていますが、それぞれの数字の進捗だけでなく、当期進めようとしていた営業基盤の整備、そこに乗る人材開発・人材採用の進め方、事業開発など未来に向けた種まきの進捗は、計画に対して比較的順調に進んでいます。

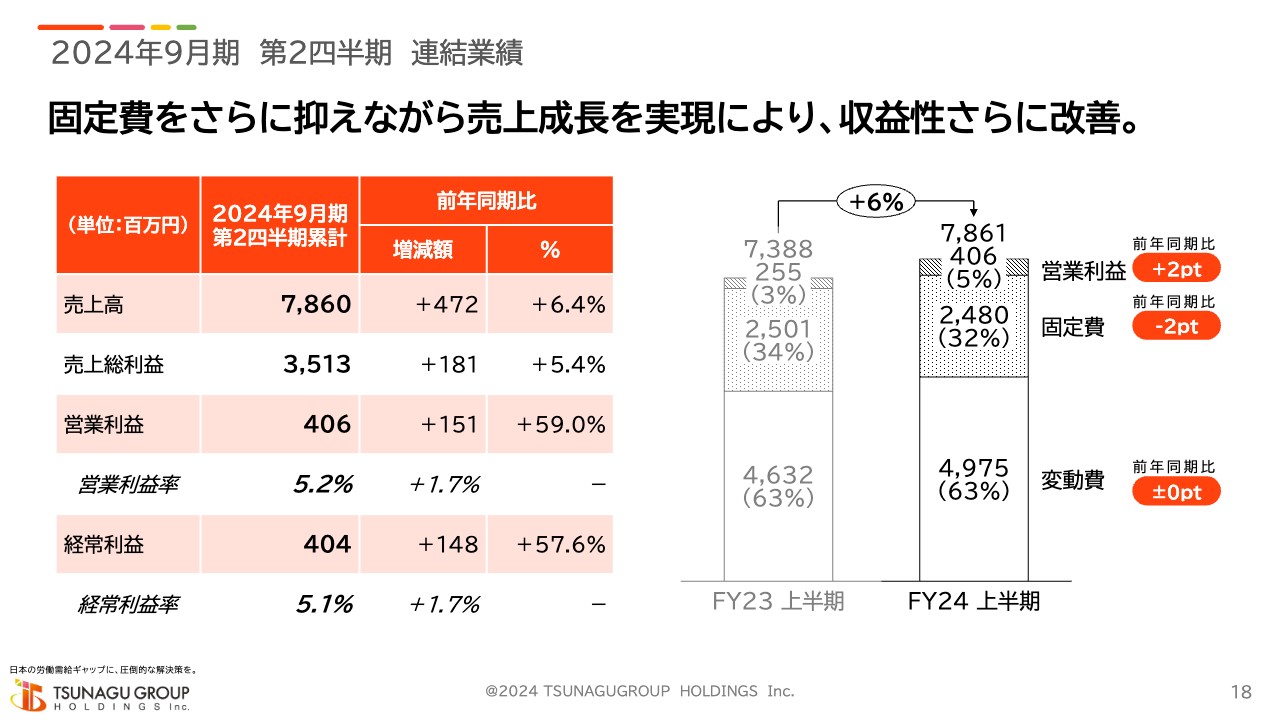

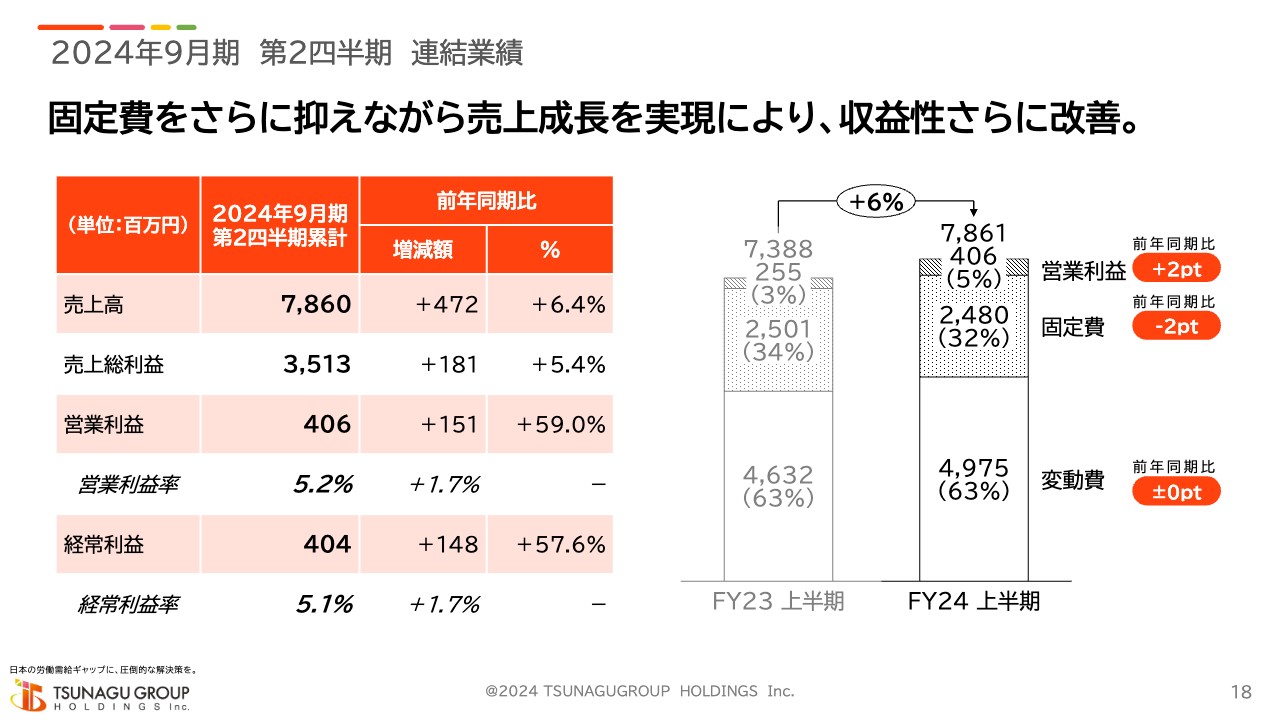

2024年9月期 第2四半期 連結業績

米田:繰り返しになる部分もありますが、第2四半期の連結業績についてより深く、みなさまに共有します。

先ほどお伝えしたとおり、売上高は78億6,000万円と前年比増収、営業利益も前年比59パーセント増という、大幅な増益を達成できました。特に、営業利益に関しては、しっかりとお金を生み出す力をつけ、利益を未来に投資するという意味において、非常に大きなコーポレートアクションだと捉えています。

そのような意味で、我々自身を仕組み化およびモデル化することで固定費を最適化したこと、変動費に関しても、粗利率を向上させていくような動きを取ることで収益性が改善してきたことを、数字としてお示しできればと考えています。

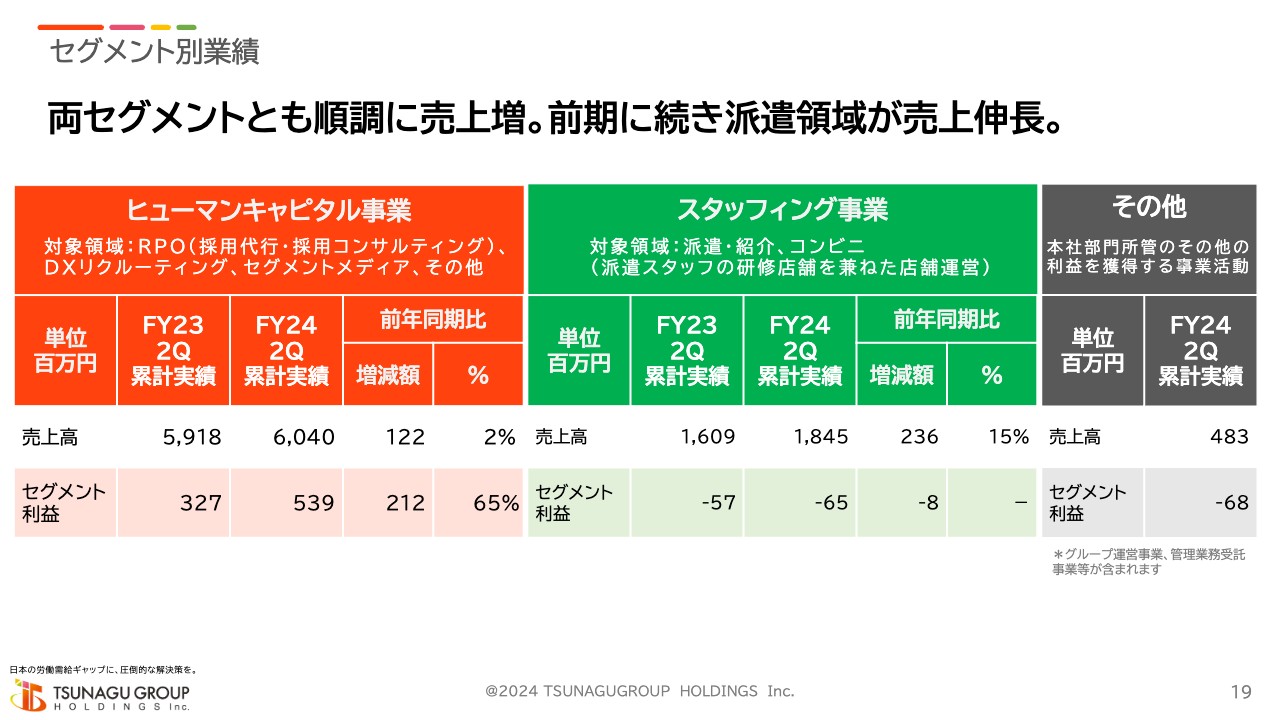

セグメント別業績

米田:特にスタッフィング事業は人手不足の中、採用の前に直接的に労働力を確保する意味でも大切なソリューションだと捉えています。スタッフィング事業は、前年同期比15パーセントの増収です。セグメント別業績の中で、トピックスとしてみなさまにお伝えしました。

セグメント利益については、まだ投資フェーズだと考えていますので、引き続き投資しています。「未来に向けたさらなる成長につなげていきたい」という意志として、捉えていただければありがたいと思います。

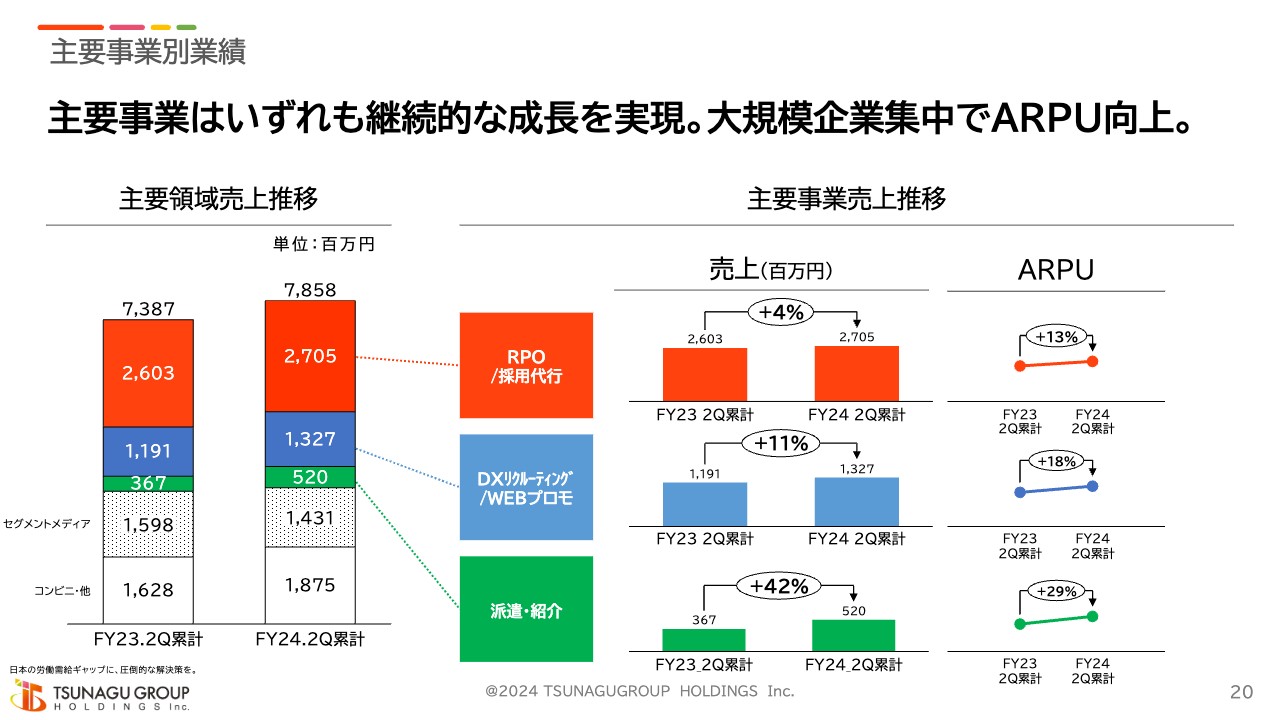

主要事業別業績

米田:投資を支える主要事業については、RPO(採用代行)事業、昨今非常にマーケットが伸びているオウンドメディアリクルーティング(自社採用支援)があります。こちらは「自社の採用ホームページにいかに応募者を集めるか」という、DXリクルーティング事業です。この、それぞれが前年同期比で増益になっています。

先ほどお伝えした、新規領域である派遣・紹介事業に加え、基盤となる主要事業も増収ということです。この結果をみなさまにお示しできたことは、今期決算における、大きなトピックスの1つではないかと考えています。

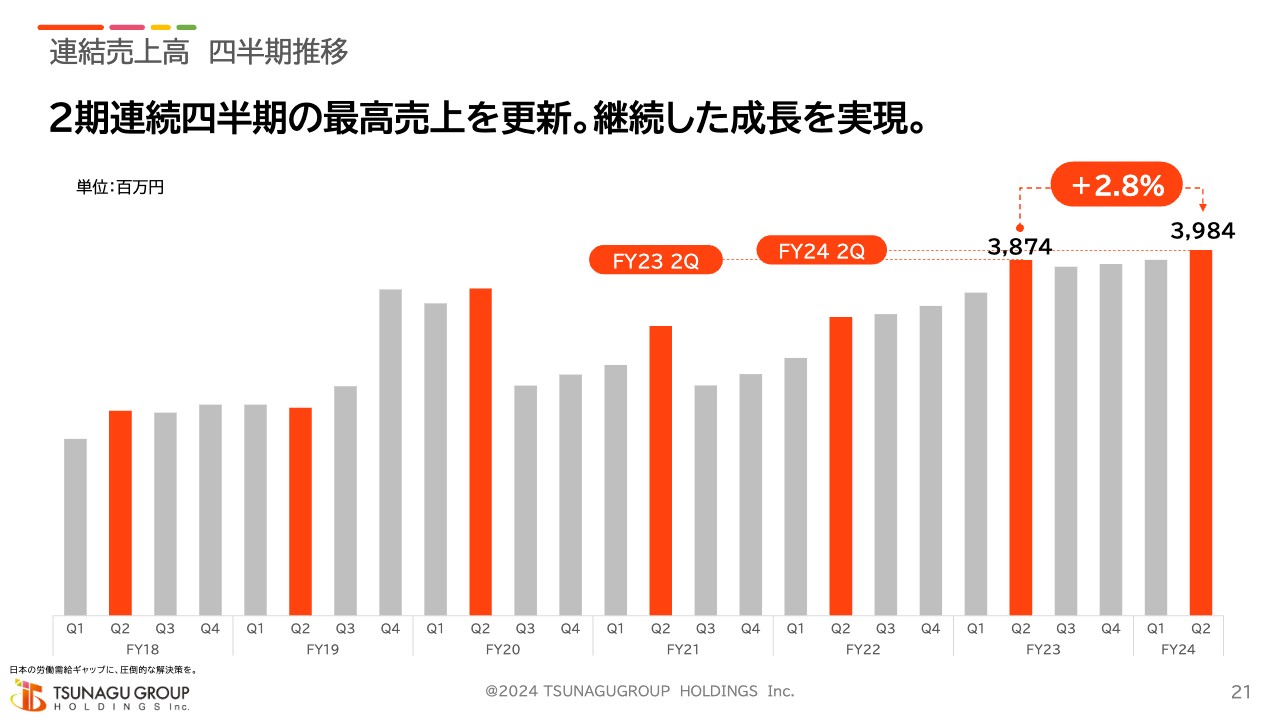

連結売上高 四半期推移

米田:スライドのグラフは、売上高の四半期推移です。特需的な商いも多い第2四半期ですが、前年比で増収、過去最高売上を更新しました。

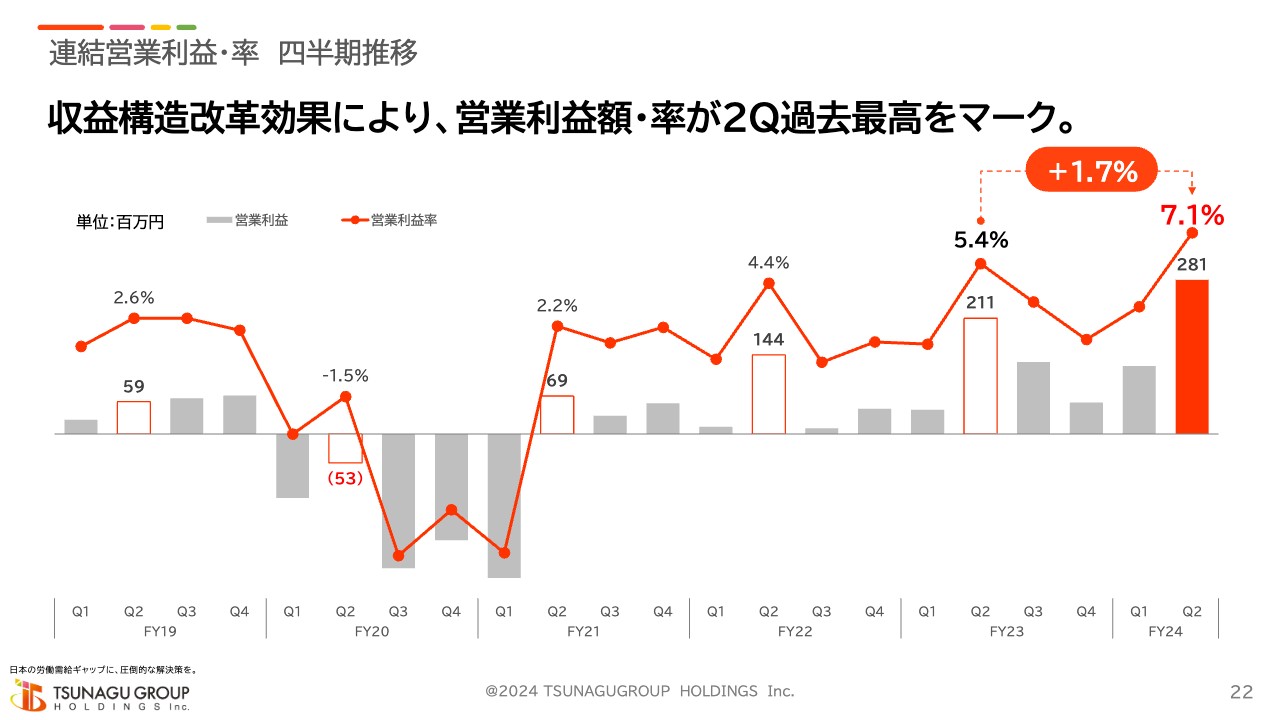

連結営業利益・率 四半期推移

米田:繰り返しになりますが、営業利益率は7.1パーセント、前年比約1.7ポイントの収益性改善です。また、営業利益の2億8,100万円は、過去最高の四半期利益です。

ROIC 四半期推移

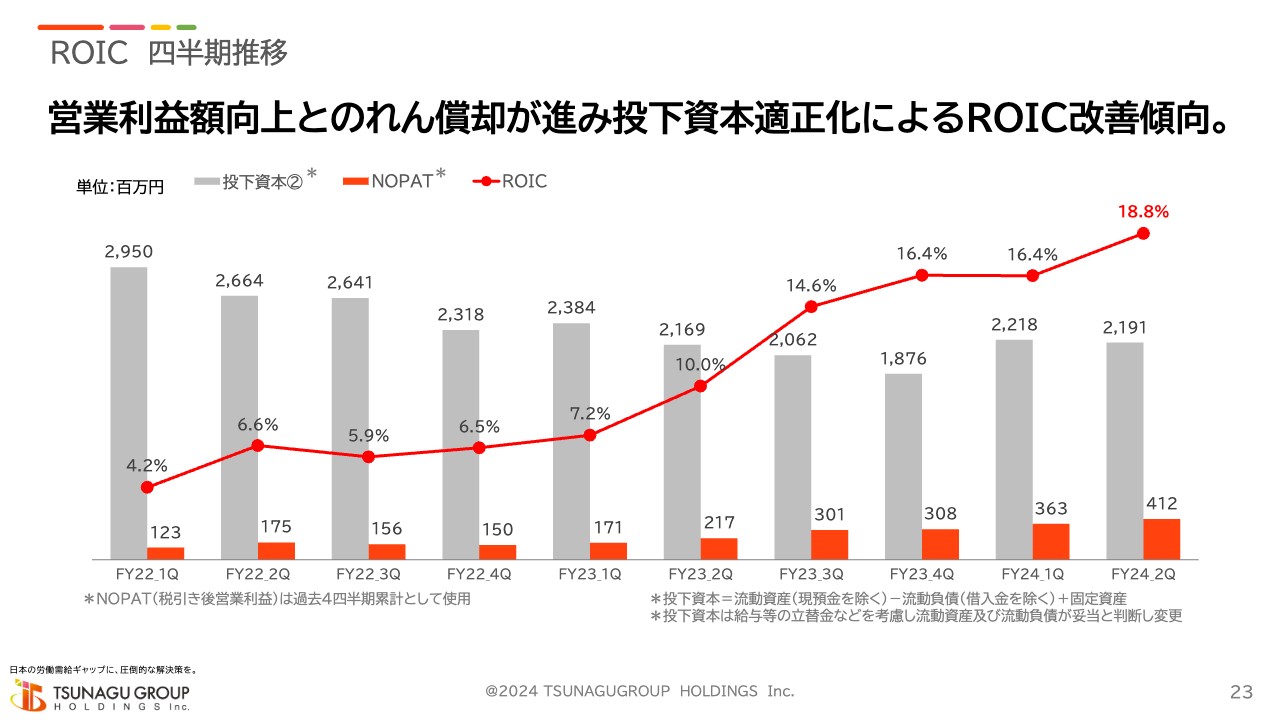

米田:財務KPIのところでお話ししましたが、我々の中で一番重要な財務数字がROICです。2030年の労働力不足に向けて大きな力を持つためには、成長に向けた再投資が必要だと考えています。

我々は投資対効果を見る上で、このROICを大きな財務数字として置いています。今期は18.8パーセントと、目指しているKPIを上回りました。また、中期経営計画で目標としている20パーセントに向けて順調に推移していることを、過去の数字をファクトにお伝えできればと思います。

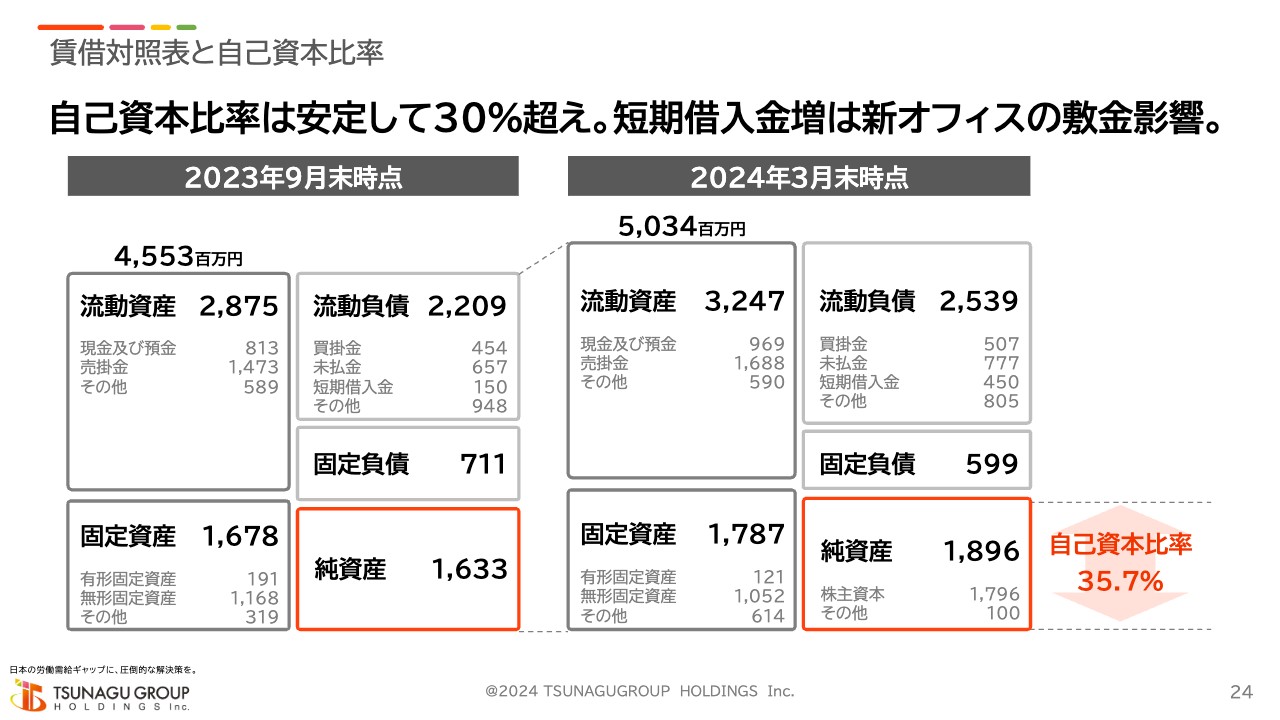

賃借対照表と自己資本比率

米田:自己資本比率は35.7パーセントです。コロナ禍前は、40パーセントを1つのKPIと置いていました。しかしコロナ禍において、我々自身の業績・財務数字が非常に悪化し、今は40パーセントに向けて回復途中です。もう1つ腕を伸ばせば、そこに届くところまで来ています。

スライドに「短期借入金増」と記載しています。IRなどでもお話ししているように、7月1日に増床を含めたオフィス移転を行いますので、その資金影響等が短期借入金増となっています。こちらも、成長投資がB/Sに反映された部分です。

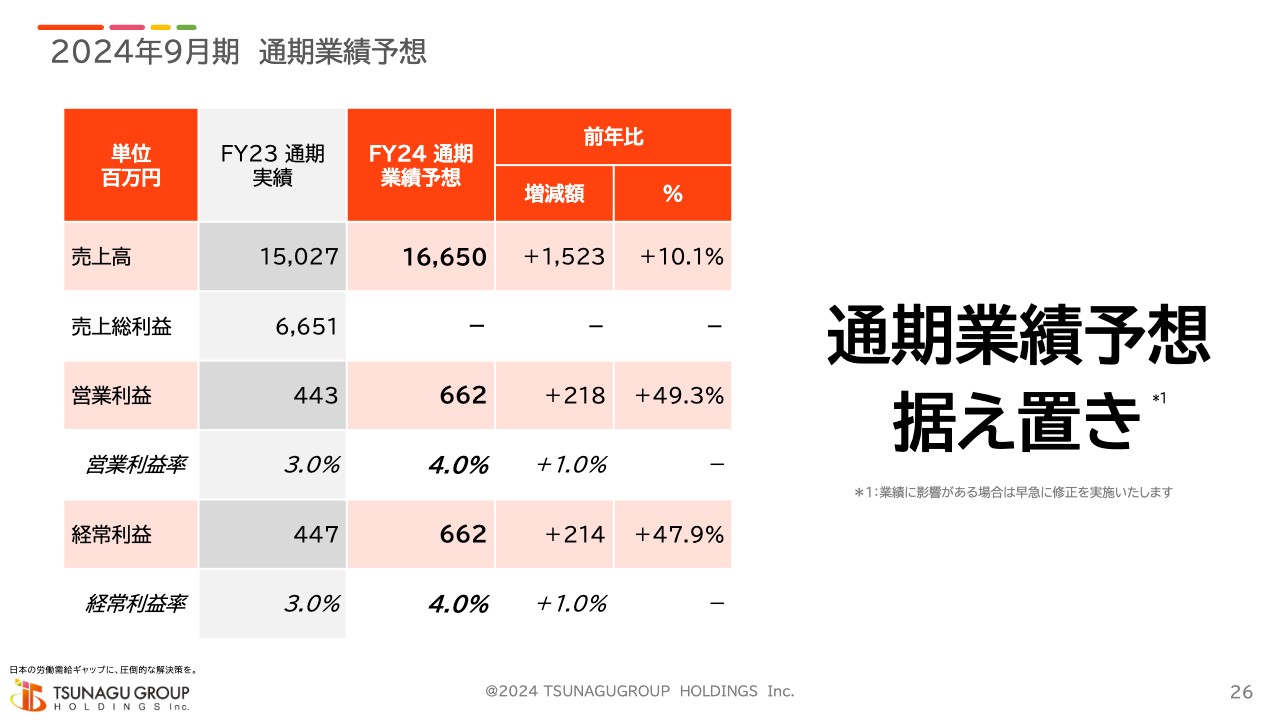

2024年9月期 通期業績予想

米田:通期業績予想について、今回の決算の中では据え置きとします。しかし、業績に影響がある場合は早期に修正し、みなさまに開示できればと考えています。

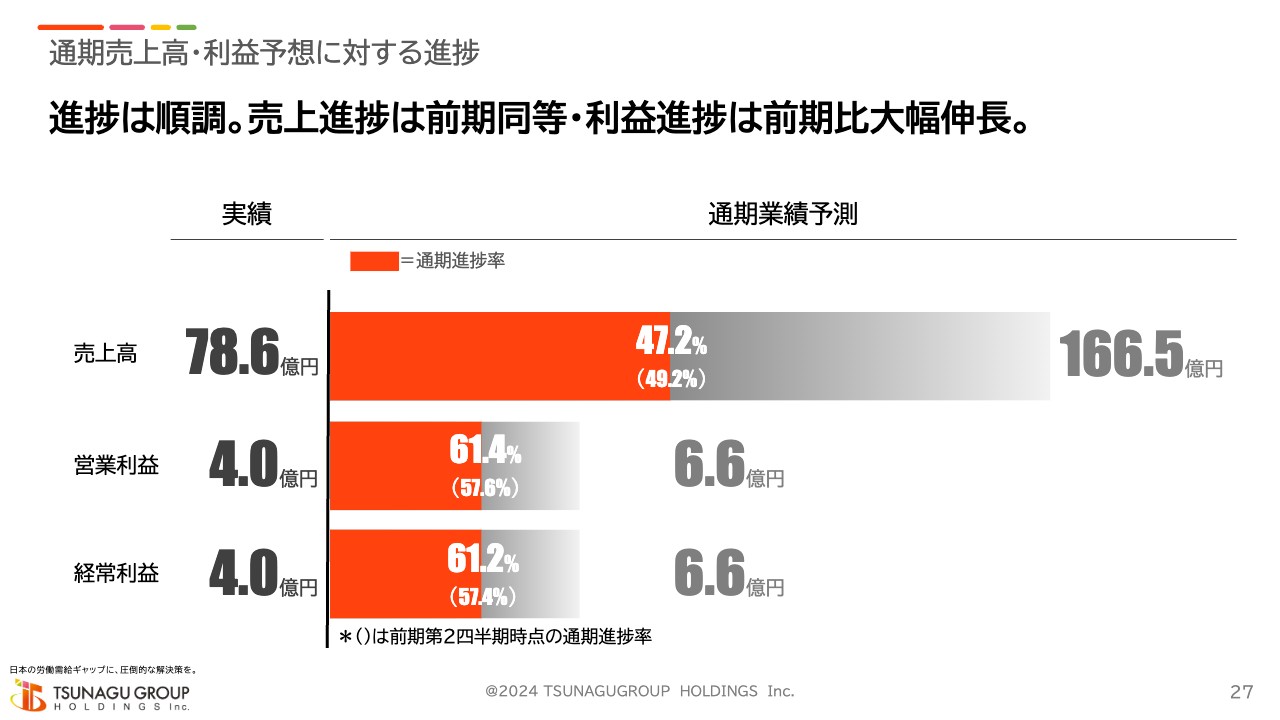

通期売上高・利益予想に対する進捗

米田:通期業績予想に対する進捗率は順調です。特に営業利益は、過去5期の平均を上回る61.4パーセントです。

成長戦略と重点施策の進捗状況

米田:目標に向けて、数字だけなく、いろいろなコーポレートアクションも行っています。そちらに関して、スライドでお示ししています。

特に、人的資本投資に力を入れています。人事を取り巻く環境が複雑化する中、もしくは雇用・就労の中で、我々自身が、しっかりとしたコンサルティングをできるようにならなければなりません。大きな力を持つことは、644万人の労働需給ギャップといった、日本の社会課題を解決するために必要なことだと考えています。

人材育成・採用、事業開発に関しては、引き続き投資重点項目として進めていきたいと考えています。

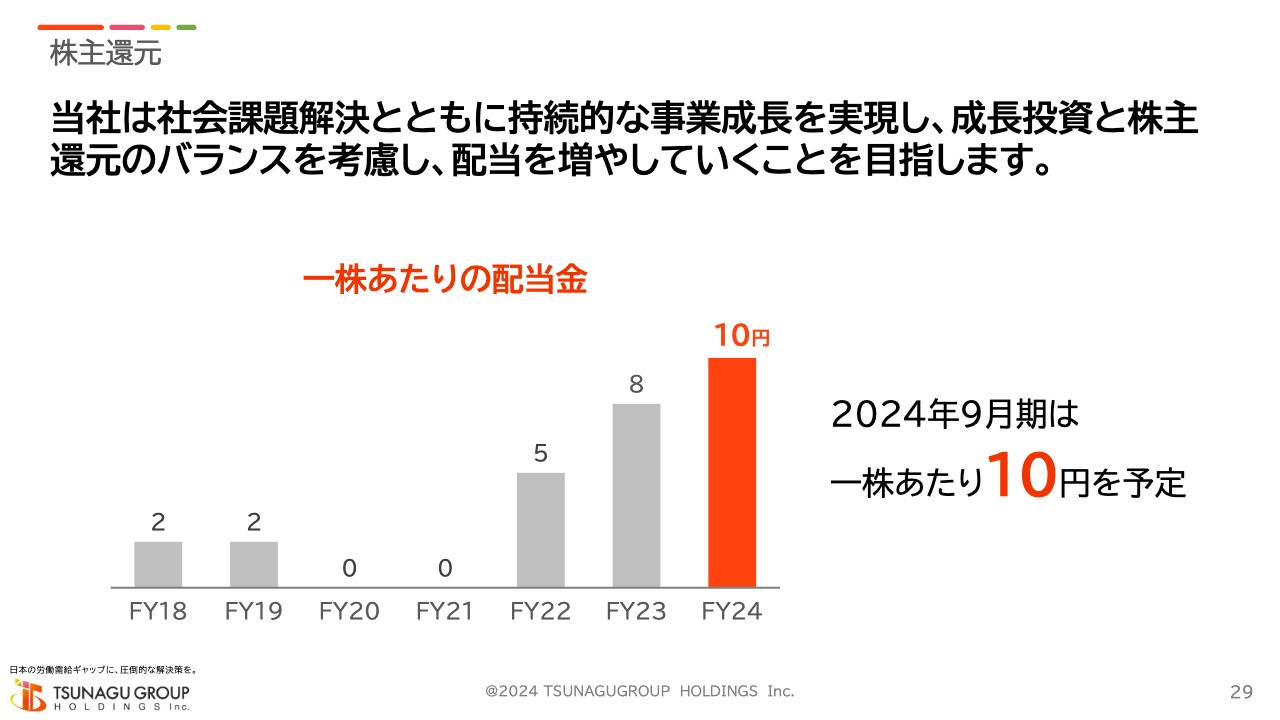

株主還元

米田:株主還元施策です。2017年の上場以来、私から株主のみなさまにメッセージをお伝えしています。

我々は2030年、2050年に向けた日本の社会課題である採用、いわゆる人手不足に対してコンサルティングとソリューションを提供することで、持続的な成長を実現していきたいと考えています。ですので株主還元も、ぜひ長い目でご支援いただきたいと考えています。

還元としては、配当が一番大きな株主還元施策だと捉えています。今回も、成長投資と株主還元のバランスを考慮し、配当を増やしていくことを目指します。当期においても1株あたり10円と、増配を予定しています。

以上、当期の上半期累計ならびに第2四半期の決算説明とします。

質疑応答:医療・介護領域への進出について

飯村美樹氏(以下、飯村):「医療・介護の領域への進出について、その後の状況はどのようになっているのでしょうか?」というご質問です。

米田:途中でお話ししたとおり、ジェイフロンティアさまと協業します。やはり、我々がイチから医療・介護のお客さまを開拓するよりも、すでに別の領域でお客さまを持っている企業に対してソリューションを提供するのが、一番早いと考えています。

いわゆる異業界・他業界ですが、採用はどの企業でも行っています。ですので、そのような企業と協業し、我々は協業先に「HR」と呼ばれる知見をお伝えし、協業先のみなさまにはそれを新たな提案オプションとして活用いただくことで、三方良しといいますか、お客さまも採用が実現します。

また協業先もコミットが高まり、我々自身も、その領域で成長できます。そのようなところを、この上半期で一歩進めることができました。

飯村:非常に順調なように見えますが、実感としてはいかがでしょうか?

米田:まだこれからだと考えています。介護領域は、離職率が非常に高いです。また、マルチタスクであり、買い物支援も入浴介護もどちらも介護です。それを同じ方が行っているにもかかわらず、同じ時給・給与ですので、なかなか働きづらいとも言われている職種・領域です。

そこに対して、きちんと仕事を分けて、それぞれに人材をマッチングできれば、我々自身の手応え感も伸びると思います。また、その領域における人手不足の解消にもつながるのではないかと考えています。

飯村:マルチタスクであり、かつ体力仕事でもあるところを、分業などといったシステムでより働きやすくしていこうというアプローチをしているということでしょうか?

米田:そのとおりです。

質疑応答:円安による外国人技能実習生来日への影響について

飯村:「円安の加速により、外国人技能実習生が日本を避けているという話がありますが、影響はどの程度想定されているでしょうか?」というご質問です。

米田:実際に避けられています。

飯村:勉強不足ですが、円安で働くのを遠慮してしまうことがあるとは知りませんでした。

米田:例えば、日本で働いている外国人は、定住している方もいますが、多くの方はまた自国に戻るわけです。ですので、日本で労働賃金として得たものを、自国の為替単価で捉えます。

飯村:ご家族のいる方が、けっこう多いですよね。

米田:はい、留学生の方は当然そうです。コロナ禍前は110円で、今は150円となれば、同じだけ働いていても、給料が3割以上安くなっているのと同じです。これから働く方も、当然そうです。

そのような意味で、この為替の影響が、外国人の活躍や労働力に関して大きなインパクトを与えることは間違いありません。

かたや日本はそれでよいのかと言いますと、労働力不足の中で外国人の活躍は必要です。したがって、まずは企業側が、賃金を超えた働きやすさや働きがいをアピールすることが大切です。また、技能実習が「育成就労」として議論されていますが、国全体としても、そこに取り組んでいくことが大切だと考えています。

とはいえ、我々一企業にもできることはあります。我々は、東南アジアを中心とした「ツナググローバルスカラシップ(TSUNAGU Global Scholarship)」を設立しました。

日本で働く方は、当然ながらその国で勉強している方です。勉強した結果、例えば技能実習や「特定技能」というかたちで、もしくは新卒入社というかたちで来日されますので、その学校に「ツナグ」として奨学金を給付します。

学費を払っているのが我々だと知り、ツナグという会社を通して「日本で働いてみようか」という方が1人でも増えればと考え、奨学金制度をスタートしました。

この秋に第1号が出ます。現在、ベトナムで学校に入ろうとしている2万人の方に、奨学金制度について案内しています。「この学校には『ツナググローバルスカラシップ』がありますので、入学して日本で働きませんか?」という働きかけを、現地の学校法人と共同で進めています。

できることはまだあると考え、国、事業体である「民」、そして我々のようなソリューションを提供する会社が一体となって、為替(給料)はこのような状況ですが、「日本で働いてみたい」と思う方を増やしていきたいと考えています。

飯村:「為替差益を上回るメリットを」ということですが、知名度も非常に上がりそうな施策ですね。

米田:我々自身は「採用市場のインフラになる」ことを掲げていますが、例えば、電気のスイッチを押した時に東京電力を意識される方は、あまりいないと思います。また、橋を渡る時に「これは鹿島建設さんかな? 大成建設さんかな?」とは思わないのと同様で、我々もそのような存在を目指しています。

やはりBtoBの中で「知名度」はありませんが、逆に、本来さまざまなところがしなければならないアクションを取ることで、知名度が上がります。それにより、株主のみなさまにとっても良い結果につながります。そのようなことは、今後も進めていきたいと考えています。

質疑応答:オリンピック関連銘柄について

飯村:「オリンピック関連銘柄と聞いたことがありますが、どのような点でしょうか?」というご質問です。

米田:「東京2020オリンピック」は日本の人口が減少する中で初めて迎える、大量かつスポット的な人手不足となる予定でした。

先般新聞報道にも出たとおり、(オリンピックと同規模イベントである)大阪・関西万博(以下、万博)は、2万人のボランティア募集に対して5万人以上の応募がありました。「東京2020オリンピック」もそれくらいの規模でしたが、この2万人は当然ながら、ふだんは万博会場の周りで働いている方たちです。「今は働いていないけど、この期間だけボランティアしようかな」という方もいます。

おそらくはどこかでアルバイトしていた方が、万博で働きます。そうすると、周辺で人手不足が起こります。万博に興味関心を持ち、「一生に1回かもしれないから働きたい」という方が当然出てきますが、特に「万博のボランティアをしたい」というホスピタリティを持っているような方は、ふだんは飲食店やホテルなどで働いていることが多いです。

そうなりますと、万博に来る方はインバウンドで来ますので、言語のことも含めて、飲食店やホテルは一番忙しくなります。

飯村:お迎えしなければならない方々ですものね。

米田:しかし、そのお迎えする方がボランティアで抜けてしまうわけです。したがって、試算すると半年間で延べ42万人程度の人手不足が、万博会場を中心とした関西圏内で起こるだろうと考えています。

飯村:万博周辺でホテルサービスを行っている人間だとしたら、「万博のほうに」というのは、容易に想像ができますね。

米田:はい、そのとおりです。ですので、今回そのような企業とプロジェクトを組んでいます。

人手不足と言いながらも、採用したい時に10人の応募があって、10人とも採用することはありません。だいたい1人か2人です。8人の応募者は、条件が合わない方などです。今は、人柄で採用を断るケースは少ないです。特に非正規では、シフトが合わなかったり、時間が合わなかったりして採用できないケースが多いです。

したがって、そのような方々をうまくマッチングできるようにしています。また、法律を超えることは必要ですが、「人材シェアリング」といった概念を持つことによって、関西圏内で42万人の人手不足を解消することができるのではないかと考え、世の中に発信したり、プロジェクトを組んだりしています。

そのような意味では、万博関連銘柄とご理解いただいてもよいのかもしれません。

飯村:御社が間に入ることによって、いろいろなところが微調整され、人材不足や人手不足が解消されていくのですね。

米田:そのような力になりたいと考えています。

質疑応答:利益剰余金の見通しについて

飯村:「利益剰余金が有利子負債を上回る時期は、いつ頃を想定されているのでしょうか?」というご質問です。

米田:実は、時期を目標として置いてはいません。我々は自己資本比率40パーセントをターゲットの1つとして置いていますので、そちらを早々に達成したいと考えています。

利益剰余金については、その中で投資とのバランスや事業利益の積み上げとの掛け合わせになるだろうと考えています。今回の決算をご覧いただいても、利益剰余金が積み上がっていますので、我々もその積み上げスピードを計画しながら、みなさまにも予測していただきたいと思います。

その中で、有利子負債に関しては運転資金を持っていますので、例えばM&Aなどのなんらかの大きな投資を行う中でファイナンスのあり方もコントロールしていくことを考えています。したがって、ご質問に対しては「まずは自己資本比率40パーセントを早々に達成したいと考えている」という回答になります。

質疑応答:株主還元の方針について

飯村:「優待の贈呈基準の緩和や長期株主優待の新設のお考えはありますか?」というご質問です。

米田:IRチームや経営陣とも常々議論しています。社会課題の解決を目指しているということは当然、機関投資家のみなさまにもご説明しているものの、やはり個人投資家のみなさまと最も近い社会課題ではないかとも考えています。我々のサイズと併せて考えると、特に個人投資家のみなさま向けの株主還元施策になるかと思います。

その中で言いますと、株主優待についてはポイントというかたちで進めていますが、何がみなさまにとって一番良い還元施策なのかは常々議論しています。コーポレートアクションが決まり次第、ぜひみなさまにお伝えしたいと考えています。

質疑応答:企業知名度の変化について

飯村:「以前、自社のことを『実力ある地下アイドル』とお話しされていました。企業知名度に関して、動きはありましたか?」というご質問です。

この「実力ある地下アイドル」というのは、以前お話しされたことでしょうか?

米田:マーケティングの一環である調査を行いました。実は我々がターゲットとしているサービス業を中心とした会社のうち、1万人以上の従業員がいる企業の25パーセントはすでに我々のお客さまなのです。我々の仕事内容や提供内容に対しても非常に評価が高く、その結果として低いチャーン率が続いています。

一方で5,000人以上の大企業の人事担当者に「我々の会社を知っていますか?」と質問しますと、なんと3パーセントくらいしか知らないという結果だったのです。

ご存知の方には非常に評価が高いのですが、知らない方が多いというお話の中で、どなたかから「実力ある地下アイドル」と言っていただいたことがありました。おそらくそのことを覚えていらっしゃる方ではないかと思います。

先ほどの調査結果をもとに昨年末には、1月から3月にかけて来期の事業計画を組むような企業さまを対象としてタクシーのサイネージ広告を打ちました。その分析結果などを見て、知名度アップに対して効果があったものについては継続することなども考えています。

また、先ほどお話しした「ツナググローバルスカラシップ」など、草の根的ではあるものの、みなさまの目にも届きやすいようなコーポレートアクションを行うことによって、知名度をしっかりと上げていきたいと考えています。

先ほどの調査は昨年10月実施しましたので、今年もまた10月に調査を行います。その結果をもとに、知名度向上に対して何が効果的だったのか、あるいは効果がなかったのかなど、振り返りや検証をしながら引き続き進めていきたいと考えています。

飯村:御社は支援する企業の中でも、従業員数の多い企業で大変知名度があるということでした。今後、それ以外の企業に対してもさまざまな支援を提供していくお考なのでしょうか?

米田:2030年の644万人の労働需給ギャップをなくすためには、大手企業からアプローチをしたほうが雇用人数が多くなります。我々の営業リソースで日本の社会課題を解決することを考えますと、大きなお客さまからアプローチをしたほうがスピード感もあると考え、まずは大手企業からスタートしています。

質疑応答:支援拠点数の見通しについて

飯村:「支援拠点数は、今後1年でどこまで増加する見通しでしょうか?」というご質問です。

米田:支援拠点数に関しては、例えば我々がご支援しているコンビニエンスストアでは2万1,000店舗あります。そのような規模の企業があると、支援拠点数が2万1,000拠点増えることになります。

しかし、我々は支援拠点数そのものは結果として大切にしていますが、取引社数をしっかりと上げていきたいと考えています。現在は従業員数が5,000名以上のエンタープライズと呼ばれる企業をターゲットとし、その社数を増やしていくことを営業KPIにしたいと考えています。

質疑応答:値上げに対する方針と企業の採用予算について

飯村:「大手企業を相手にしているということもあり、値上げ力があるという認識ですが、間違っていないでしょうか? また、各社企業の採用費用予算はどのような傾向にありますか?」というご質問です。

米田:各社企業の採用費用予算は変化しているか、もしくは増えていますが、使い道が大きく変わっています。

今までは、いわゆる「タウンワーク」や「バイトル」、上場企業ではアルバイトタイムスなどへの求人広告が非常に多くなっていました。しかし、現在各社ののIR資料を見ますと、ペイドメディアといわれる求人広告に使われる金額は減っています。

では、どこが増えているのかと言いますと、自社ホームページに直接「Google」や「Yahoo!」などへのWebマーケティングを入れたり、あるいは「Indeed」などの集客装置を使ったりするなど、ペイドメディアマーケティングからオウンドメディアマーケティングへと予算が移っています。

10年前頃にはテレビのコマーシャルを見ると求人広告の会社ばかりでしたが、今はタレントマネジメントやシフト管理、業務系の採用システムなど、本当に多種多様になっています。ですので、おそらく採用関連の予算自体は増えているのですが、その中で減っているマーケットもあれば、増えているマーケットもあるのだと思います。

我々はそれを売上やお客さまの予算の変化と捉えるだけではなく、新型コロナウイルスを契機に世の中の採用手段が爆発的に変化した、あるいは多様化が進んでいると見ています。

例えば本日のような株主のみなさまとのコミュニケーションも、以前であれば証券会社の大きな会場でリアルセミナーでお伝えしていました。しかし、新型コロナウイルスを契機に、一気にウェビナーや動画、ライブ配信が進んでいます。

今では採用自体も新卒採用で地方から新幹線に乗って面接に行くということはほとんどなく、オンラインで採用面接を実施しています。そういう意味でも、採用の予算はDX関連にも移っています。

このように、非常に多種多様になってきていますので、我々自身のソリューションも幅広く捉えながらお客さまに提供していきたいと考えています。

飯村:従来と予算の振り方が変わってきているのですね。ご質問の前段部分で「値上げ力があるという認識だ」ということでしたが、このあたりについてはいかがですか?

米田:我々のお客さまに対する値上げ力という意味合いであれば、特に値上げしたいと思っていませんので、しっかりとARPUを上げていきたいと考えています。

つまり、これまで以上にオプションは増えているはずですので、そのようなものをご提案することによって、値上げというよりも1社あたりの単価を上げていきたいということです。そのため、今回の決算説明資料にもARPUの推移を入れています。

昨今は人件費が高騰していますので、例えばそのような部分に関して値上げを検討し、適正な価格提示を行うことはあるかもしれませんが、売上成長への寄与のためという意味であれば、値上げよりもさまざまなソリューションやオプションを加えることによって、1社あたりの単価を上げていきたいと考えています。

質疑応答:増収率の推移について

飯村:「10パーセント台後半だった増収率が、直近では10パーセント台前半で推移しています。今後も10パーセント台前半で推移することをお考えでしょうか? また、増益率も徐々に落ち着いてきていますが、こちらも併せて今後の見込みを教えてください」というご質問です。

米田:今の収益率改善の多くは、販管費や固定費の部分をモデル化したりシステムを導入したりすることによって改善してきました。実は、まだ限界利益率には伸びしろがあると考えています。

我々は限界生産性、いわゆる粗利を上げていくアクションに進んでおり、それが1つ前のご質問への回答でもお話ししたARPUを上げていくことにつながっています。

そのため、伸びしろという意味では、我々には手掛けなければいけないことがあり、限界利益率に関しては方策と伸びる余地があると考えています。

また、増収率が落ち着いてきていることに関しては、業績が上がっていくとどうしても増収率は落ち着いてきます。しかし我々はまだ落ち着くような企業スケールではないと思っています。

しっかりと再成長投資を行い、トップラインを上げることによって利益額を増やしていきます。それに加えて、限界利益率をARPU向上の営業戦略の中で上げていくことで、収益性を上げていきたいと考えています。

質疑応答:売上構成の業種比率について

飯村:「売上構成の業種比率を公開する予定はありますか?」というご質問です。

米田:特に隠しているわけではありませんので、株主のみなさまとのコミュニケーションの中で知りたいというお声があるのであれば、参考にさせていただき、今後の決算説明などでもお話ししたいと考えています。

飯村:今、大まかな比率ではどの業種が多いのでしょうか?

米田:一番多いのは、やはりサービス業です。

飯村:飲食やホテルでしょうか?

米田:飲食やホテル、それから小売販売です。ここがやはり一番大きくなっています。

コロナ禍では、これらのお客さま自体がお店を閉めていました。それを受けて、私たちは継続的な成長を実現する、コロナ禍での落ち込みを回復させるという意味で、コロナ禍で人手不足が非常に顕在化した物流倉庫などに2年前から力を入れてきました。そのため、今この業種比率が上がっています。

次に目指すところとしては、製造業と医療・介護です。製造業にもさまざまあり、ライン作業も当然そうですが、半導体なども製造業にあたります。この製造業に対するにリーチ、アプローチは未来に向けた課題だと考えています。

飯村:製造業において半導体あたりになると、けっこう専門的な人材が必要になってくると思います。その点はどのようにお考えなのでしょうか?

米田:専門的な人材も、生まれた時から専門的な人材なのではありません。今いる専門的な人材の母数は決まっているため、人材をシェアするだけでは足りなくなります。したがって、専門的な人材を育てることがポイントだと考えています。特に製造業では教育や研修など、人材開発の部分が一番大きなポイントになるのではないかと考えています。

また、母集団は日本人だけではありません。外国人の方を含めて、専門人材を開発、育成していくところに、今後のマーケットの必要性が出てくるのではないかと思います。そこで我々もなんらかの知見提供と具体的なアクションができればと考えています。

米田氏からのご挨拶

米田:本日は我々の決算説明に長い時間お付き合いいただき、ありがとうございます。冒頭にお話ししたように、今後の日本の大きな社会課題は、人手不足だということは間違いないと考えています。

かつ、その人手不足に対するアプローチにおいて、旧来的なものは否定され、新たなことが必要とされていき、多様化・複雑化していくことも間違いないと考えています。

そのような中で、我々のような立ち位置の企業は、必ず役に立つはずですし、役に立たなければいけないと考えています。

今後、そのようなニーズにお応えしながら、我々自身も事業成長するように努めていきます。ぜひご理解とご支援をお願いします。本日はありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

6551

|

749.0

(15:30)

|

0.0

(---)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

ツナグGHD(6551) 労働市場データレポート(2025年11月度版) 01/30 08:00

-

ツナグGHD(6551) スポットワークマーケットデータレポート(... 01/30 08:00

-

ツナグGHD(6551) IR YouTube動画『2030年市場... 01/27 17:00

-

本日の【株主優待】情報 (22日引け後 発表分) 01/22 19:50

-

ツナグGHD(6551) 株主優待制度における保有期間要件の明確化... 01/22 18:00

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 17:22

-

今日 17:21

-

今日 17:17

-

今日 17:15