★江森キャピタル(5/5)

今後の見通しです。冷徹でしっかりした見方ですね。![]()

賛成に1票。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

日本経済は円高で再び「耐える期間」に入った世界を見ればドル安にするメリットが大きい

日本のゴールデンウィーク中にも海外市場では円高が進行している。

麻生財務相が円売り介入の可能性を示唆するなど、日本政府は円高に歯止めを掛けようとしているが、なかなか止まらない。3日の海外市場ではドル円はとうとう105円台にまで突っ込んだ。目先の下値を付けたとの見方もあるようだが、それはあくまで短期的な話であろう。

105円台をつけたドル円だが、現在の水準が真に円高なのか。筆者は本欄で、理解のしやすさを理由に円高という言葉を使用してきたが、本来は「対ドルでの円の上昇」と書くべきと考えている。

というのも、125円台まで進んだドル円相場が、105円まで下落すれば、「感覚的には」円高ではあるが、それはあくまで125円からドル円が下落したに過ぎないからである。それぞれの水準で「感覚的に」相場水準を語るのは、本来は正しい行為ではないだろう。

表現の仕方はともかく、日本サイドが「円高」と捉えている現在のドル円の水準は、本欄でも繰り返すように、日米の実質金利差からみれば、まったくの適正レベルである。

つまり、実体経済と市場金利の側面から見れば、現在のドル円の水準はきわめてフェアである。この点を理解しないと、現在起きている事象を理解できないだけでなく、将来起こりうる事象に対する備えもできないだろう。

世界的に見れば、いまはドル安にすることのほうが、メリットは大きいだろう。これまでのドル高により、日本などの先進国は景気回復を推し進めることができた。欧州も一定の回復を見せている。しかし、一方で負担を強いられたのが新興国である。

ドル高によるコモディティ価格の下落もあり、国家収入の大幅な減少や資金流出が景気・経済を苦しめてきた。また膨張するドル建て債務の負担がドル高でさらに増幅されており、財政悪化が懸念されてきた。しかし、これらの不安を払拭するには、ドル安にすることがいちばん手っ取り早い。

ドル安になれば、国家や企業の債務負担は相対的に緩和される。また、ドル建てで取引されるコモディティ価格が反発することで、国家収入の増加も想定される。市場の不安定要素の一部が払拭されれば、市場に安心感を与えることができるだろう。

しかし、それらの負担を引き受ける国が必要になる。無論、そのひとつが日本になることは言うまでもない。

2012年まで「円高」で疲弊してきた日本経済は、米国が「円安」を許容することで復活し、さらに「黒田バズーカ」という人為的な操作により、株高を演出することができた。日本企業も円安のおかげで、過去最高益を更新するほどの収益を上げてきた。

しかし、これらの企業が、安倍政権がもくろむ賃金の引き上げに消極的だったことで、結果的にデフレ克服に失敗した。

つまり、安倍政権が推進した政策が上手く機能しないまま、今度は日本が負担しなければならない時期に突入したのである。グローバルに見れば、再び日本経済が「耐える期間」に入ったことだけは確かである。

このように考えると、円安に頼るだけの経営では、もはや生き残れないということになる。黒田日銀の金融政策による円安・株高はもはや期待できない。つまり、金融政策に頼る経営戦略はもはや取れないということになる。そうなれば、政府に頼るしかないが、財政出動の可能性についても、やや疑念が残る状況になりつつあることは懸念材料である。

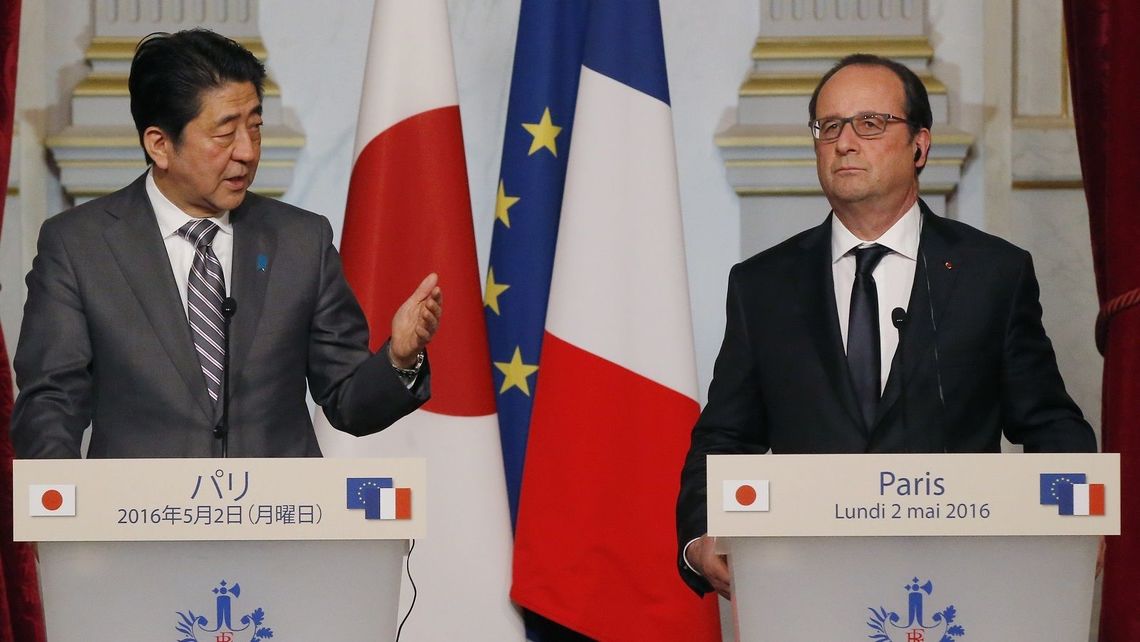

安倍首相は日本の長期休暇を利用して、今月末のサミットの根回しのために欧州各国を訪問している。サミットでは世界経済が主要テーマになるが、安倍政権は財政出動を行う際に、主要各国にも財政出動を促したいと考えている。しかし、経済が安定し、財政面も問題がないドイツの同意を得ることは極めて困難な状況にある。そもそもドイツは、財政拡大が景気向上につながるとは認識していないようである。また財政出動で目先の成長率を引き上げても、その負担は最終的には増税の形で国民に跳ね返ると考えられている。

先のG20では、「金融・財政・構造改革などすべての手段を用いる」ことで合意したが、具体策が打ち出されたわけではない。G7で財政出動に関する合意が得られなければ、安倍政権はいよいよ苦しくなるだろう。

熊本の震災の影響もあり、衆参ダブル選挙は見送られた。消費増税についても、これまでの政権運営の失敗を認めることになるため、これ以上の先送りができない状況に追い込まれている。

「アベノミクスの終焉」が近づく中、日本株の動きに注目すれば、大きな期待はできないとの結論になるだろう。ヘッジファンドなどの仕掛けがなくても、「自然体で」ドル円は下落基調をたどることになり、日本株は円高に圧迫されるという、従来の見方が現実のものになるだろう。

世界的にみても、米国の利上げのタイミング、英国のEU離脱問題、中国経済の動向など、不透明要素を挙げればきりがない。リスク回避通貨である円が買われやすい状況が続くことを大前提に、今後の投資戦略を構築することが肝要である。日本の輸出企業も円高から逃げるのではなく、円高を前提とした経営方針の確立が不可欠であることはいうまでもない。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^