【QAあり】サワイグループHD、業界再編をチャンスに 先行投資で圧倒的地位を築き、中長期成長とシェア拡大を狙う

第101回 個人投資家向けIRセミナー

髙良恭志氏(以下、髙良):コーポレートコミュニケーション部長の髙良です。

本日は当社の講演にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。5年ぶりにみなさまに直接ご説明できることを楽しみに、大阪からやってきました。

さて、本日みなさまに一番お伝えしたいことは、5年前とは明らかに風向きが変わり、まさに今、我々にビジネスチャンスが到来しているということです。

この会が終わる頃には、みなさまに強力な応援団になっていただけていることを願いつつ、ご説明を始めたいと思います。

会社概要

髙良:会社概要です。当社はジェネリック医薬品の製造・販売を行う沢井製薬を中核としたヘルスケア事業グループです。創業からもうすぐ100年を迎え、ジェネリック医薬品をつくって55年になります。

足元ではデジタル医療機器や健康管理アプリなどの新規事業にも取り組んでおり、将来的にはジェネリック医薬品に限らないヘルスケア企業グループになることを目指しています。

沿革

髙良:こちらのスライドは、当社の沿革です。沢井製薬はもともと澤井薬局として、澤井範平・乃よ夫妻により創業しました。ちなみに、妻の乃よは日本で7番目の女性薬剤師で、当時は大阪でどこよりも早く店を開けて、どこよりも遅く閉めるということで、地域のみなさまに非常に好評だったと聞いています。

1965年には医療用医薬品メーカーにシフトし、2003年に東証一部上場、2021年に持ち株会社のサワイグループホールディングスを設立しました。

現在は国内事業のみになりますが、日本で唯一、マムシに噛まれた時の治療薬を扱っている子会社もあります。

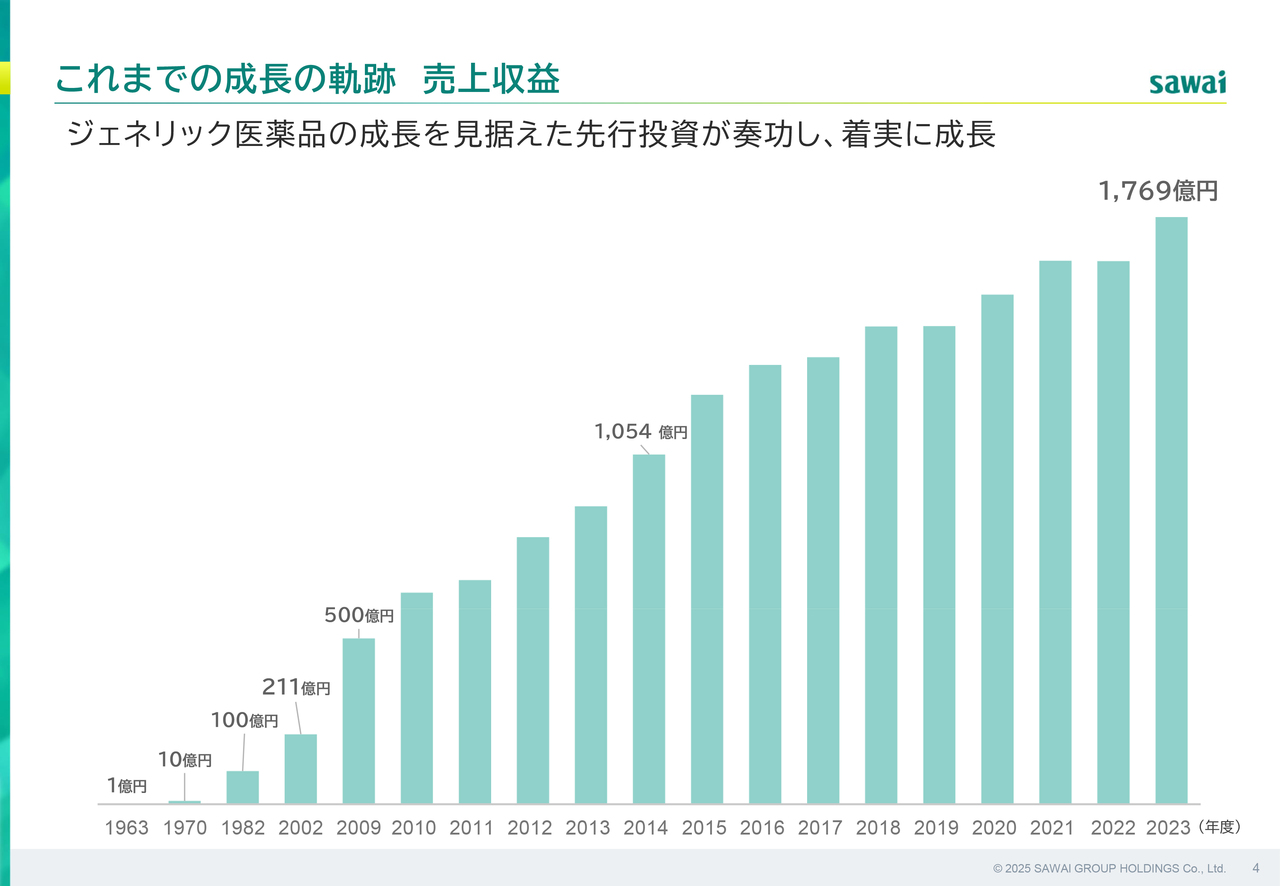

これまでの成長の軌跡 売上収益

髙良:スライドのグラフは、売上高の推移です。ジェネリック医薬品の需要拡大を見据えて、他社よりも先に工場や人員に先行投資をしたことで、着実に成長してきました。1963年当時の売上高は1億円でしたが、50年後には1,000億円を超え、この60年で1,700億円規模に成長しています。

国民医療費の推移

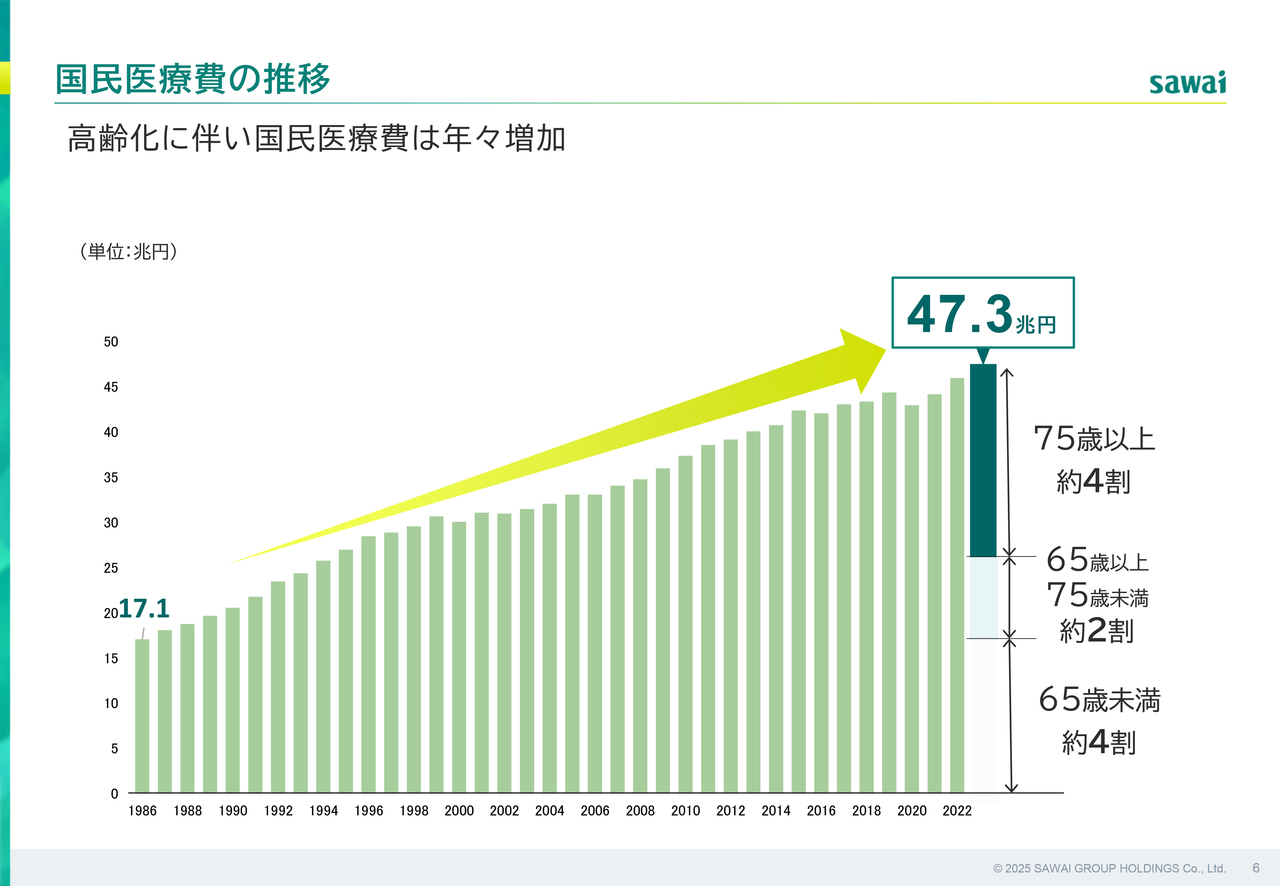

髙良:ジェネリック医薬品と当社の存在意義についてご説明します。スライドのグラフは、日本の医療費の推移です。ご覧のとおり、右肩上がりで増加しており、現在は約47兆円で、高齢化に伴い、65歳以上が全体の60パーセントを占めています。

医療費と聞くと、病院や薬局の窓口で支払う負担額をイメージする方が多いと思います。しかし、実際には税金と保険料で賄われていますので、治療を受ける・受けないにかかわらず、健康な人も含めて、国民全員が医療費を支払っているのです。

人口1億2,000万人で47兆円と考えると、1人当たり年間約39万円の医療費を負担している計算になります。

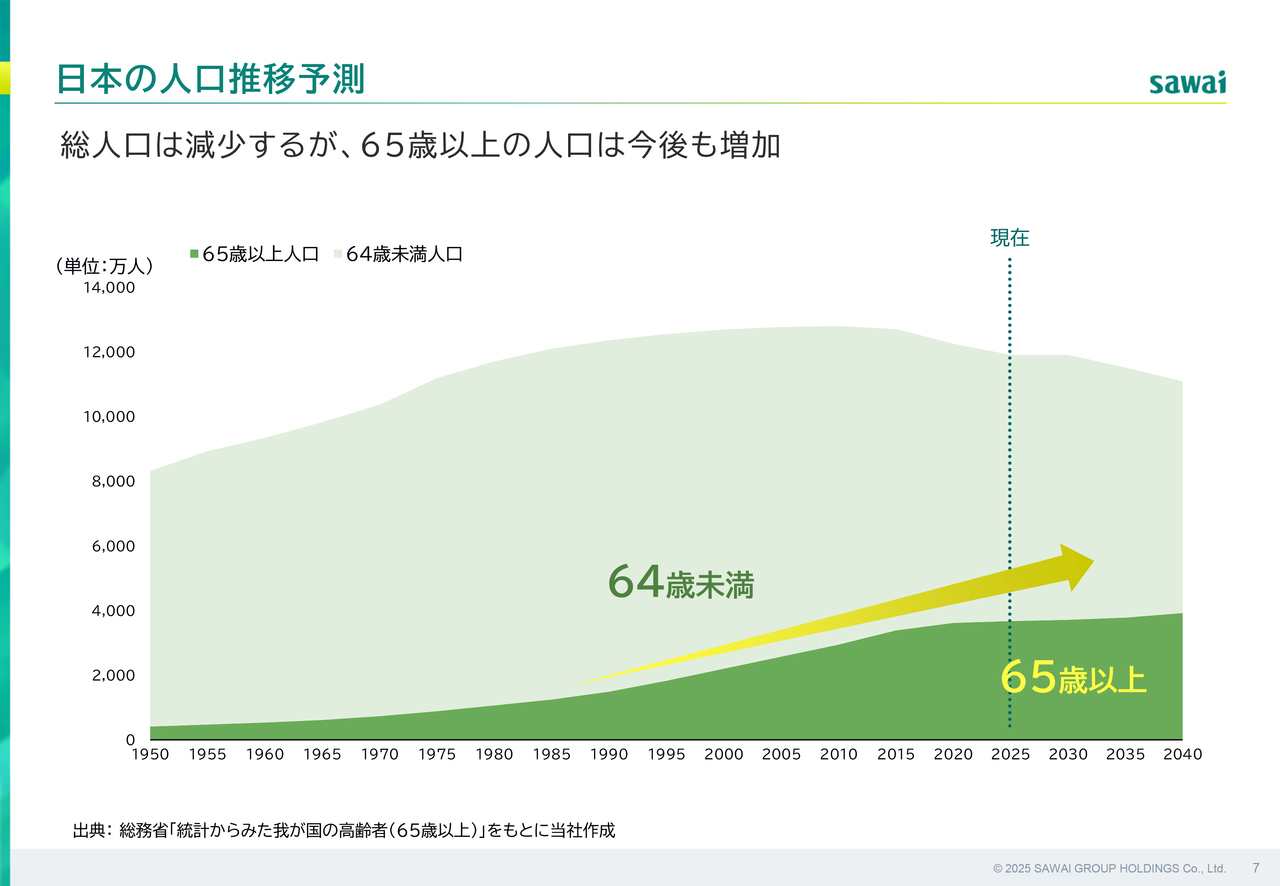

日本の人口推移予測

髙良:それでは、医療費の60パーセントを占める65歳以上の人口は、今後どのように推移するのでしょうか。ご存じのとおり、日本の総人口は減り続けていますが、スライドのグラフに濃い緑色で示しているとおり、65歳以上の人口は今後も増え続けます。

今から15年後の2040年の日本は、どのような状況になっているでしょうか。総人口は約1,200万人減りますが、65歳以上は今よりも6パーセント増の240万人も増えることになります。

そのため、47兆円もの医療費を抑えるための政策の実行が、今後ますます重要です。その解決策の1つとして、ジェネリック医薬品の普及が鍵を握っています。

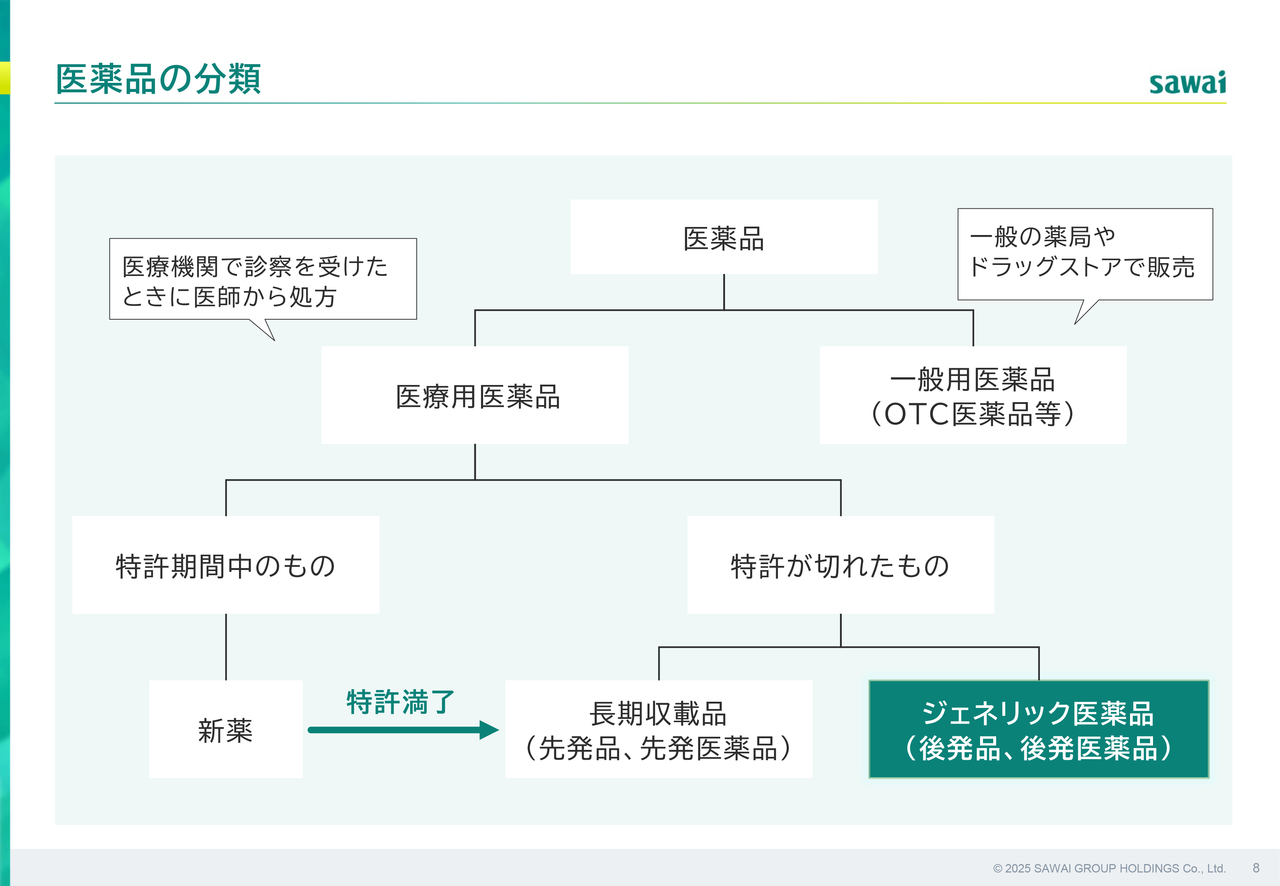

医薬品の分類

髙良:ジェネリック医薬品とはそもそもどのような薬なのか、あらためてご説明したいと思います。

医薬品は、医療用医薬品と一般用医薬品に分けられます。医療用医薬品とは、医師が処方して薬剤師が調剤する薬のことです。一方で、薬局やドラッグストアなどで自分で選んで購入できる風邪薬などが一般用医薬品となります。

例えば、鎮痛剤の「ロキソニン」は、ドラッグストアで買える一般用医薬品です。これがジェネリック医薬品になると、「ロキソプロフェンナトリウム水和物」という一般名として処方されます。

医療用医薬品のうち、新しい薬として国の承認を受けて発売され、一定期間、特許で守られているものを「新薬」と呼び、特許が切れた新薬を「長期収載品」もしくは「先発医薬品」と呼びます。

そして、特許が切れた後に、同じ有効成分を使って製造・販売する薬のことを「ジェネリック医薬品」「後発品」と呼びます。

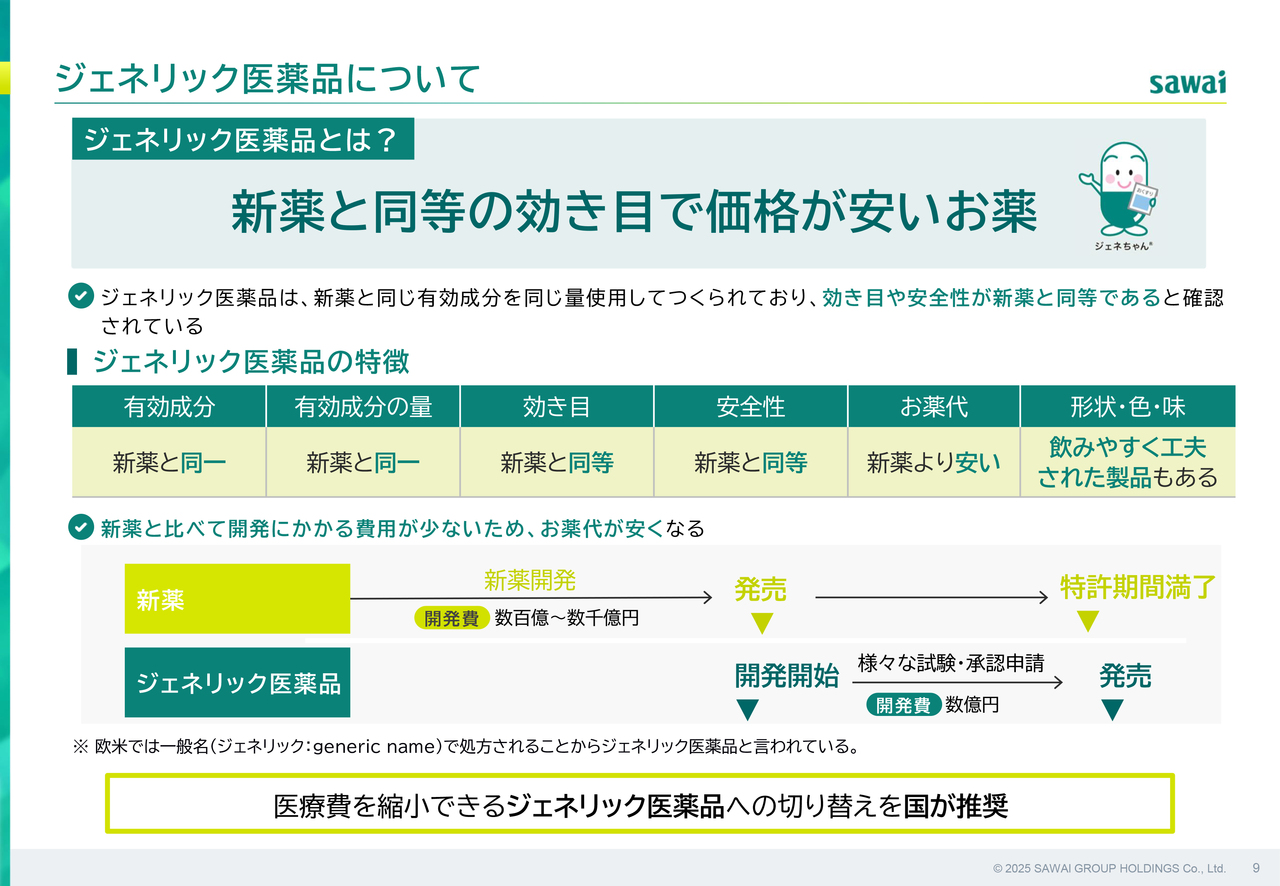

ジェネリック医薬品について

髙良:ジェネリック医薬品の特徴は、新薬と同じ有効成分を同量使用してつくられていることです。

一般的に薬を口から飲むと、胃や腸で吸収されて血液に乗り、病気の部分に運ばれて効果・効能を発揮します。ジェネリック医薬品と新薬で、血液中に吸収される速さと量が同じであれば、薬の効き目や安全性は同じになります。

国が定めた基準を満たしているかどうかを試験で確認して、品質、効き目、安全性について国が承認した薬を販売しています。

また、新薬と比べて開発コストが抑えられますので、安く提供することができます。

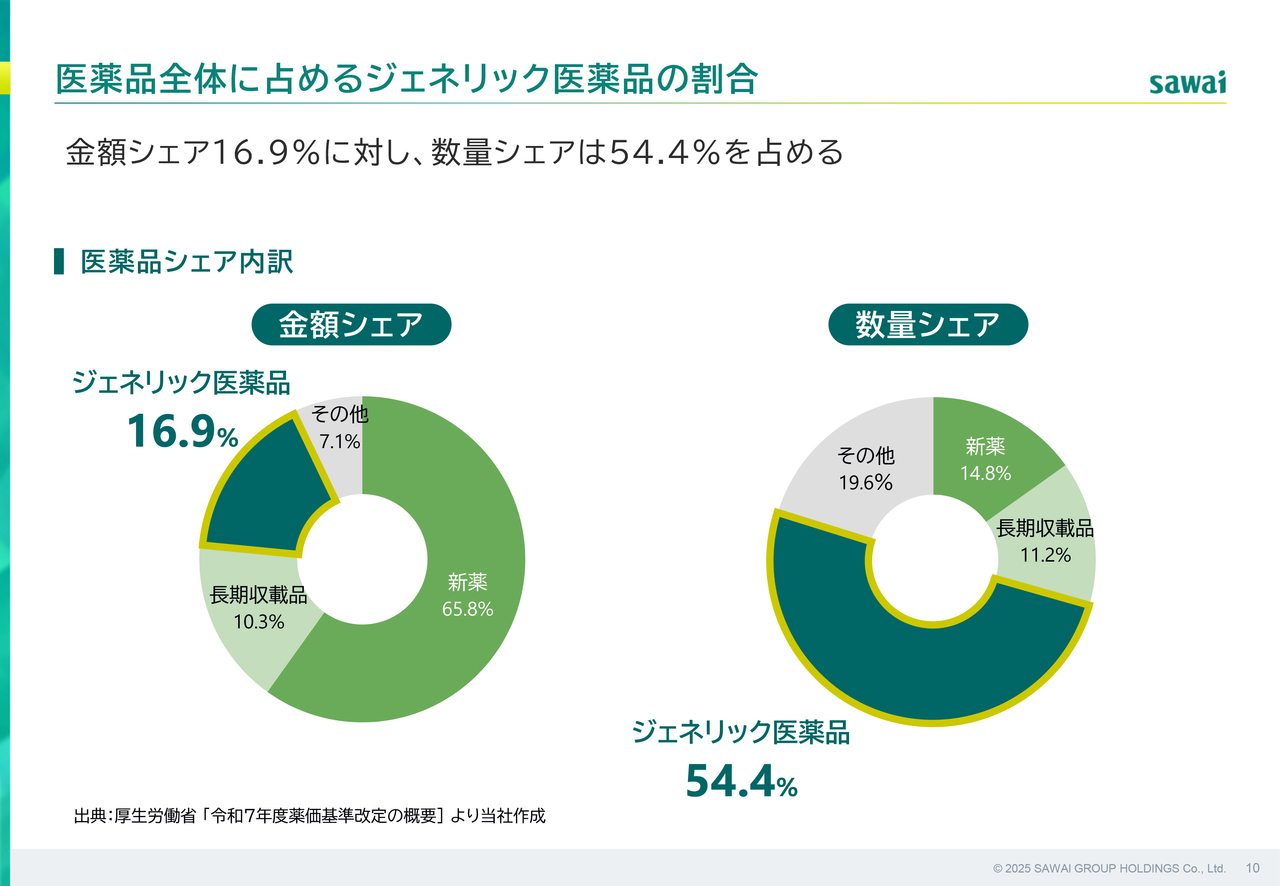

医薬品全体に占めるジェネリック医薬品の割合

髙良:ジェネリック医薬品の医療用医薬品に占めるシェアを金額と数量で見ると、金額では約17パーセントですが、数量では50パーセント以上という状況です。

年間130錠 3日に1錠

髙良:突然ですが、スライドの数字は何だと思いますか? 沢井製薬は年間160億錠を販売していますので、単純計算すると、国民1人当たり年間130錠、3日に1錠は沢井製薬の薬を服用していることになります。

そのため、電気、水道、ガス、通信に次ぐ5番目のインフラと言ってもよいのではないかと考えています。

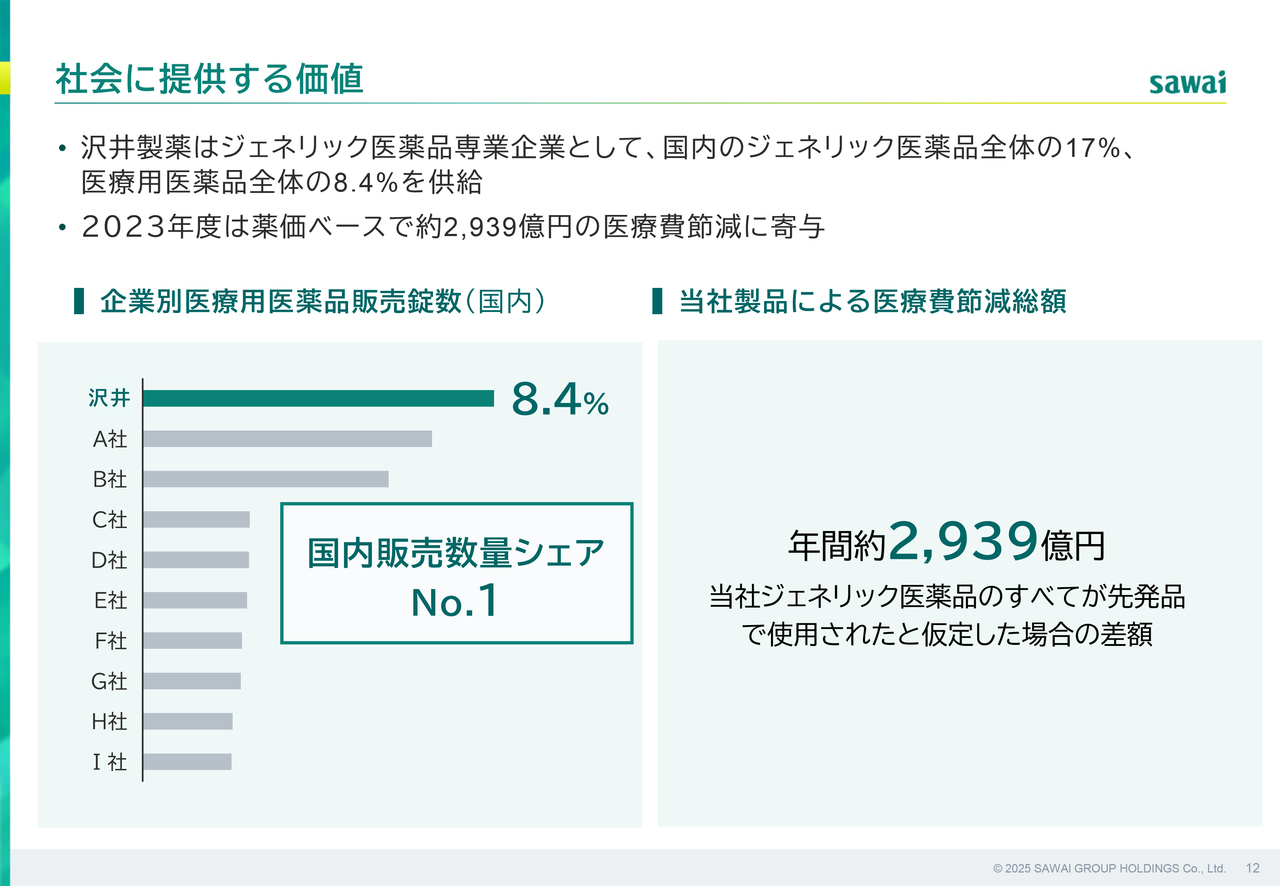

社会に提供する価値

髙良:日本の医薬品メーカーで、最も販売数量が大きい会社はどこだと思いますか? 新薬メーカーを想像する方が多いと思いますが、実は新薬メーカーではなくて、沢井製薬なのです。

国内のジェネリック医薬品におけるシェアでは全体の17パーセントですが、新薬メーカーも含めた医療用医薬品全体の8.4パーセントを供給しています。

したがって、当社だけで年間3,000億円近い医療費を節減していることになるかと思います。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):ここからはセグメントごとに質問を挟みながら進めていけたらと思います。

まず、沿革について、医療用医薬品メーカーにシフトする前はどのような一般用医薬品を製造していたのでしょうか?

髙良:沢井製薬を設立した1948年以降、主に目薬や軟膏、ビタミン剤などを研究・開発していたと文献に残されています。

坂本:その後、医療用のジェネリック医薬品の製造・販売に切り替えていったのですか?

髙良:1961年に国民皆保険制度導入を境に日本の医薬品業界はこぞって医療用医薬品市場へ参入し、当社もそこから医療用医薬品メーカーにシフトしました。

坂本:ジェネリック医薬品は先発薬を元に開発しますが、おそらく製造方法がすべて開示されているわけではないため、製造にたどり着けるまで数億円かかると聞きます。御社はジェネリック医薬品の研究・製造を長年積み上げてきましたので、コストもかなり抑えられてきているのですか? そこも1つの強みだと思いますが、研究・製造において最も難しい部分、苦労している部分を教えてください。

髙良:レシピが公開されていないため、その前提で同じ効果・効能を出すことが一番難しいところです。メーカー各社にノウハウはあると思いますが、当社は長年積み上げてきていますので、そのあたりの蓄積がかなりあると考えています。

坂本:最近は化合物といっても、高分子薬などが出てきて、製造方法だけでなく研究方法までも変わってきています。その代わり、適応できる症例が増えたり、開発スピードも上がったりしていると思いますが、先発医薬品メーカーからは「かなりのコストがかかって大変」という話をよく聞きます。

同様にジェネリック医薬品においても、レシピが公開されていないため、つくるのは大変なのでしょうか? また、コストも上がっていますか?

髙良:おっしゃるとおり、高分子薬には非常に研究開発費がかかります。1品目につき50億円や100億円、あるいはもっとかかるものも当然あります。

低分子のジェネリック医薬品の場合、昔は2億円から3億円レベルで済んでいましたが、最近は難易度も非常に高くなってきていますし、分子量も多くなってきています。そのため、5億円や10億円くらいは普通にかかるようになってきています。

我々の年間の研究開発費が100億円から120億円くらいですので、高分子薬をつくろうとなると、1品目か2品目で終わってしまいます。当社は高分子薬の開発はしていませんが、こういった医薬品の開発を進める企業においてはコストはどんどん上がってきている状況です。

坂本:大企業はよいですが、同業他社も同じく難しい状況になってきていますよね。

髙良:はい、おっしゃるとおりです。

坂本:また、一部の医者が先発薬の処方にこだわっていると思うのですが、ジェネリック医薬品でも効能が変わらないのであれば、先発医薬品メーカーとの何かしらの関係があるのではないかというのが私見です。先ほど、御社が3,000億円の医療費節減に寄与しているというお話がありましたが、とても社会的意義があると思いました。このあたりの実情はいかがでしょうか?

髙良:医師が患者さんにとってどの薬を選択するのが良いのかという判断をしています。唯一言えるのは、サイエンスの世界ですから同じ成分の薬であれば、先発医薬品、ジェネリックとも化学式は同じです。

井上綾夏氏(以下、井上):ジェネリック医薬品は安いというお話もありましたが、価格差はどのくらいになるのですか?

髙良:概算としては、例えば先発品の薬が100円だとすると、ジェネリック医薬品は30円から40円くらいです。つまり、3分の1くらいの価格だとご理解いただければと思います。

井上:かなりお安いのですね。

薬不足

髙良:ここからは、当社を取り巻く外部環境について見ていきたいと思います。いきなり「薬不足」というスライドが出てきましたが、世の中では薬が足りないという問題が発生しています。その背景について、医薬品業界が抱える課題をご説明します。

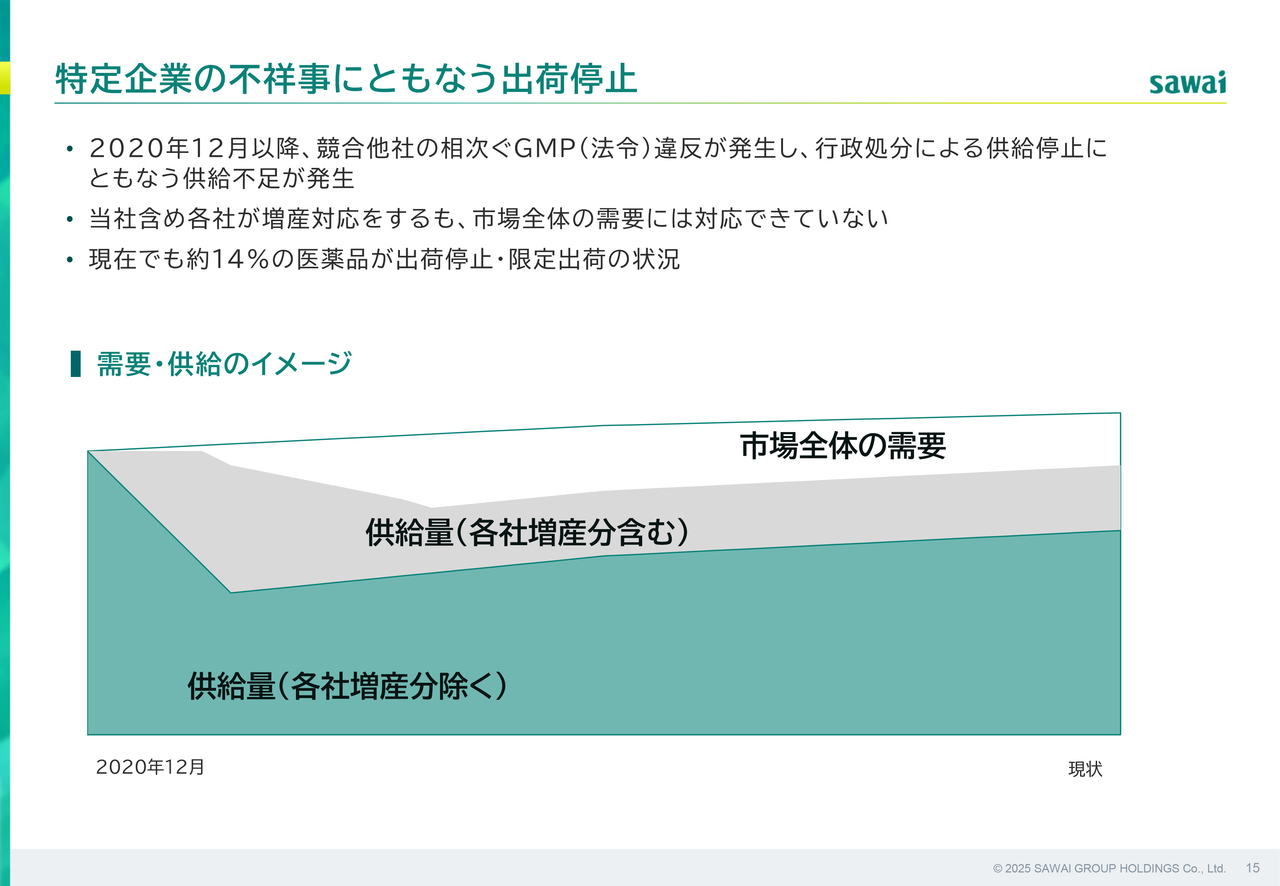

特定企業の不祥事にともなう出荷停止

髙良:ここ数年、いくつかの企業による相次ぐ法令違反が発生し、行政処分で工場の稼働が止まって供給不足が発生しました。当社も含めて各社で増産していますが、市場全体の需要には対応できていないのが実情です。現在も、先発医薬品を含めて約14パーセントの医療用医薬品が出荷停止・限定出荷の状況になっています。

薬が足りないのであれば、他の工場でつくればよいと思われがちなのですが、他の工場でつくるためには「品目移管」という手続きが必要で、国に申請して承認されるまでに1年くらいかかります。そのため、すぐには増産できないのです。

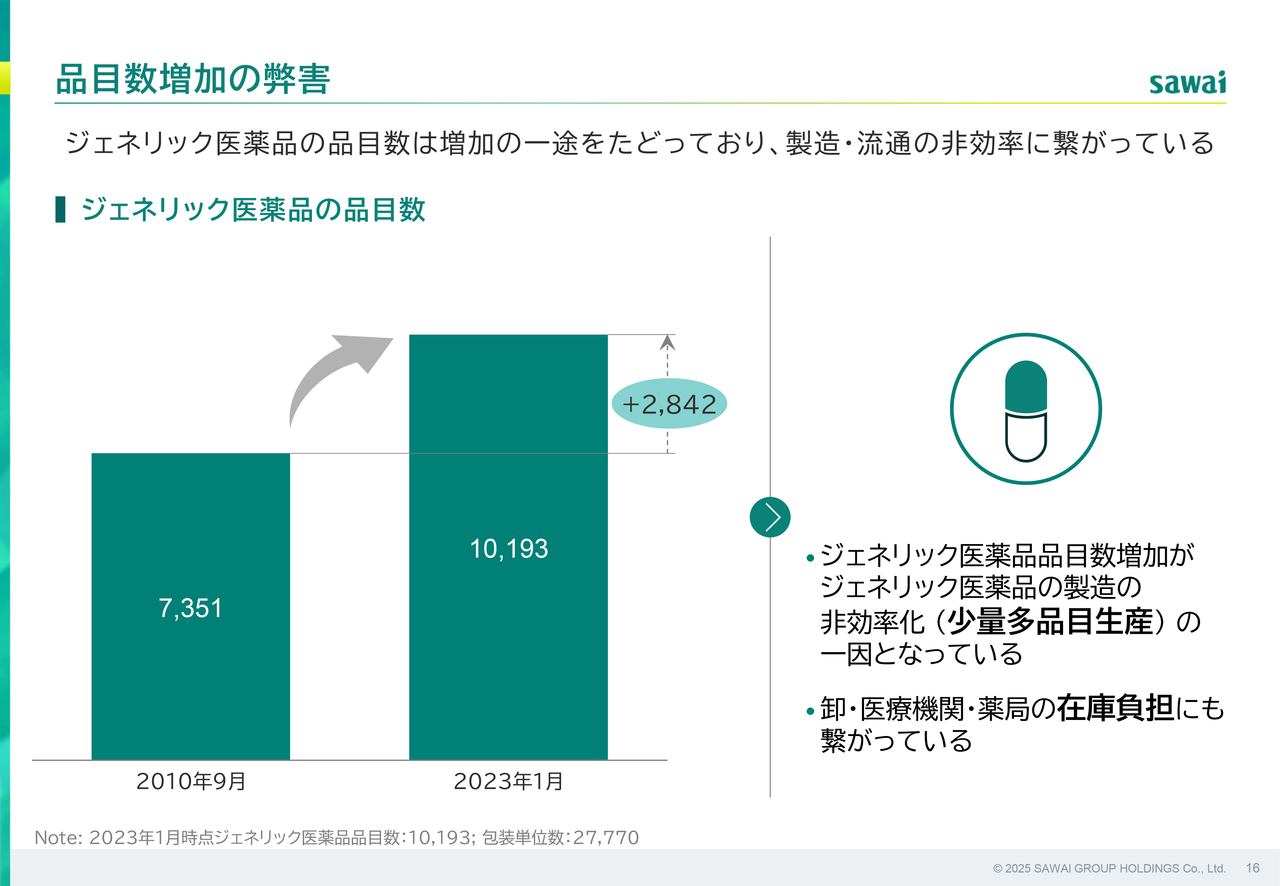

品目数増加の弊害

髙良:ジェネリック医薬品は約1万200品目ありますが、10年前に比べて約1.4倍に増えています。そのため、医薬品卸(以下、卸)や医療機関、薬局の在庫負担にもなっており、製造や流通の非効率につながっています。また、食品のように簡単につくるのをやめることもできません。

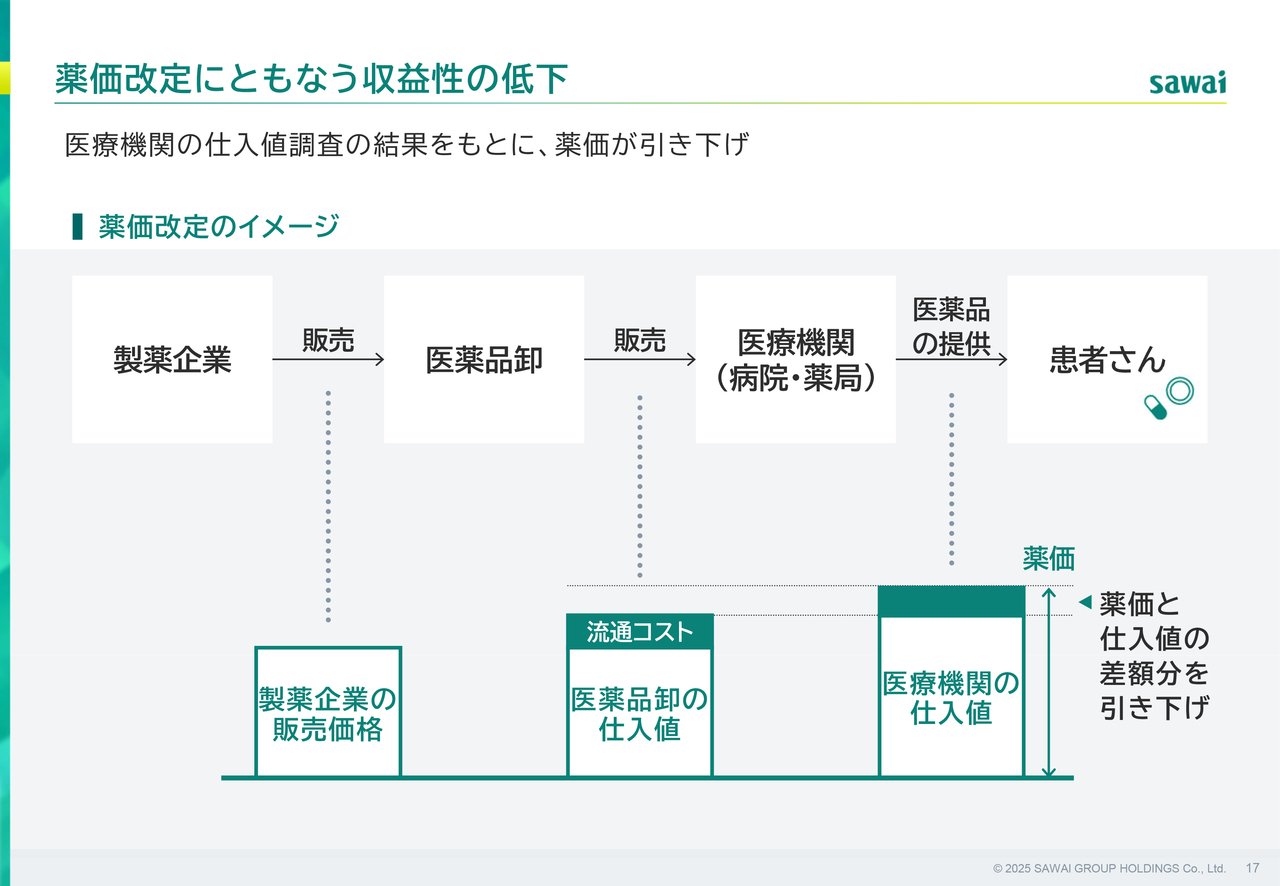

薬価改定にともなう収益性の低下

髙良:そもそも薬の値段がどのように決まるのか、みなさまご存じでしょうか。「薬価」とは、医療機関から患者さんに販売する値段のことで、初めの製品が上市(発売)された時には国が決めます。しかし、製薬企業や卸が医療機関に販売する価格は会社ごとに決めます。

流れとしては、製薬企業が卸に販売して、仕入れた卸が医療機関に販売して、最終的に患者さんに薬価で提供します。医療機関は卸から安く仕入れた分だけ薬価との差額の薬価差益を経営の原資とすることができますので、交渉で価格を下げて利益を確保しようとします。

製薬企業が卸に販売した価格ではなく、医療機関が卸から購入した価格を調査して、その差額を次の年度に決める薬価に反映させるため、薬価は年々下がっていきます。これが「薬価改定」と言われるものです。

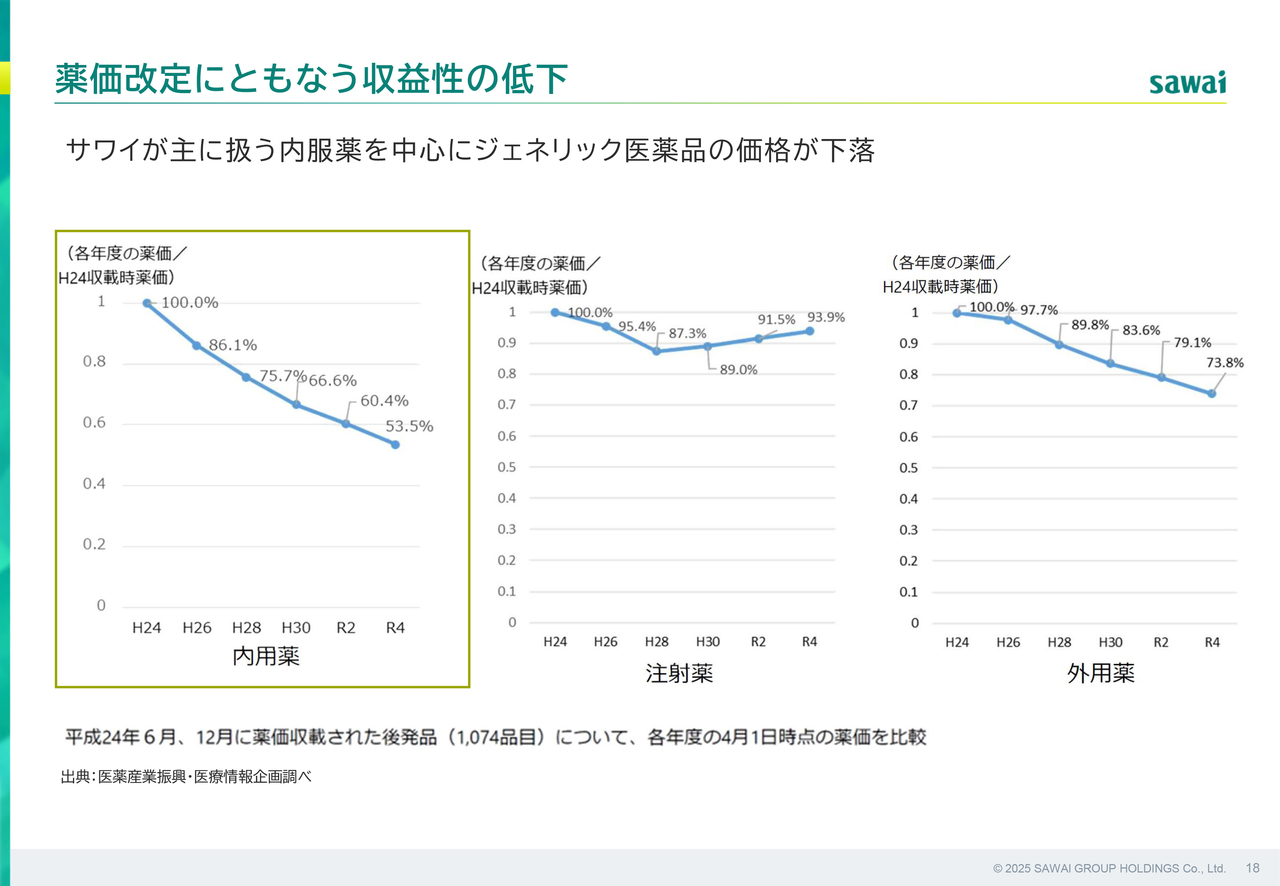

薬価改定にともなう収益性の低下

髙良:スライドのグラフのように、ジェネリック医薬品の薬価は毎年下落しています。左側の内用薬は、10年前に比べて半値ほどになっています。また、世の中では物価が高騰しているにもかかわらず、原価を価格に転嫁できない状況です。その上、業界全体で約30パーセントが赤字品目だと言われています。

みなさまも「このままで大丈夫?」と不安になったかと思いますが、このようなさまざまな課題に対して、国がどのように対応して、当社がどのように克服していくのかをご説明します。

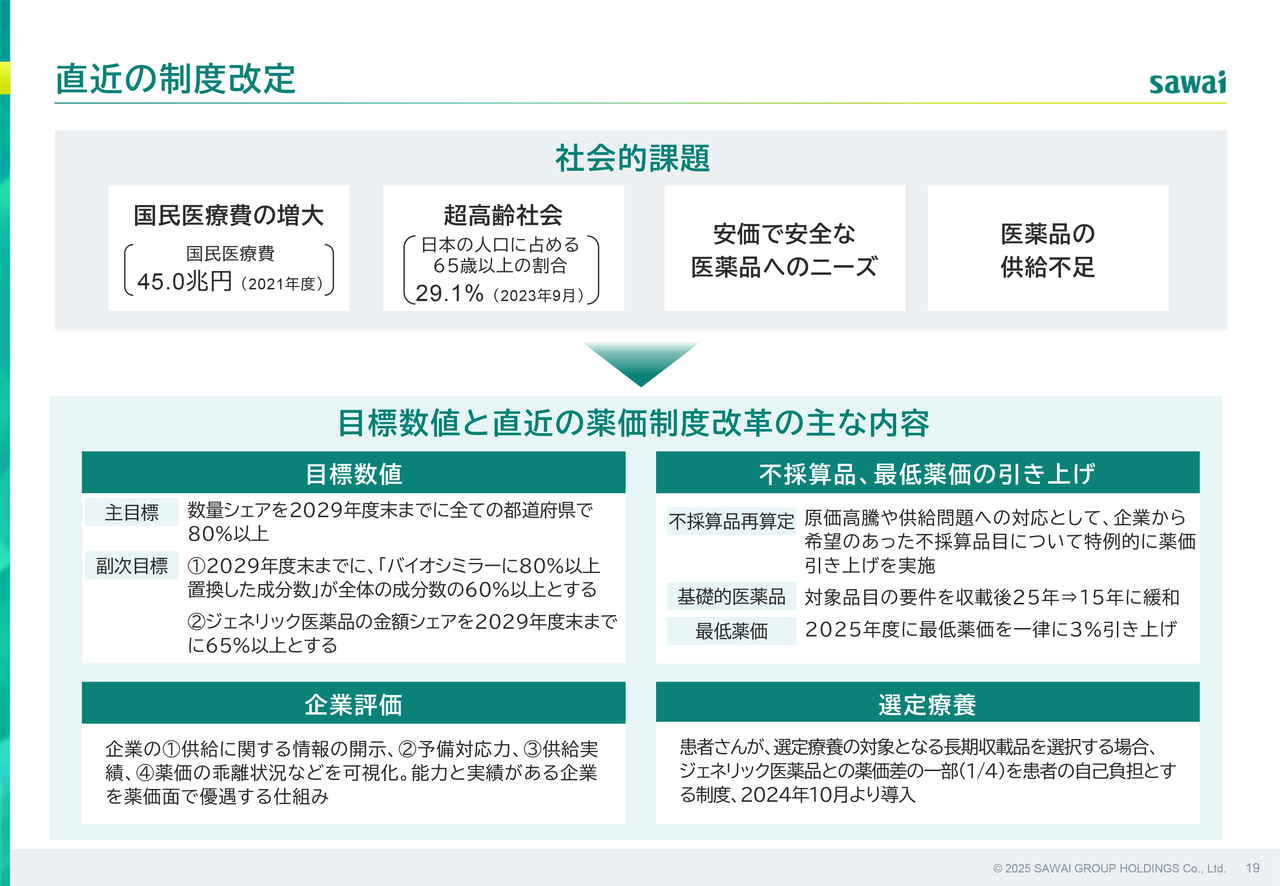

直近の制度改定

髙良:厚生労働省を中心に有識者による検討会を立ち上げて、現状の課題をいろいろ整理し、ジェネリック医薬品産業の構造的な課題への対策の方向性を打ち出しています。

ジェネリック医薬品の使用数量の目標に加えて、金額目標も設定した上で、各社の不採算品目の薬価を引き上げたり、もしくは各メーカーに対して製造能力や生産計画などの安定供給に関する情報の開示を求めたり、その評価に基づいて薬価を優遇したりします。また、製造ラインの増設を支援するようなことも考えています。

つまり、十分な製造能力を確保できないメーカーは、今後、市場からの撤退を促されることになります。また、新薬メーカーに対しても、「特許期間中の新薬の売上で研究開発投資を回収し、再投資することで新たな新薬を創ってください。その後ジェネリック医薬品が出てきたら市場から撤退し、ジェネリック医薬品メーカーに安定供給の役割を譲るように」と明記されています。

要は業界再編を促す仕組み作りです。

現在は約190社のジェネリック医薬品メーカーがあるのですが、最終的には5社、多くとも10社くらいでよいと国が考えているということかと思います。

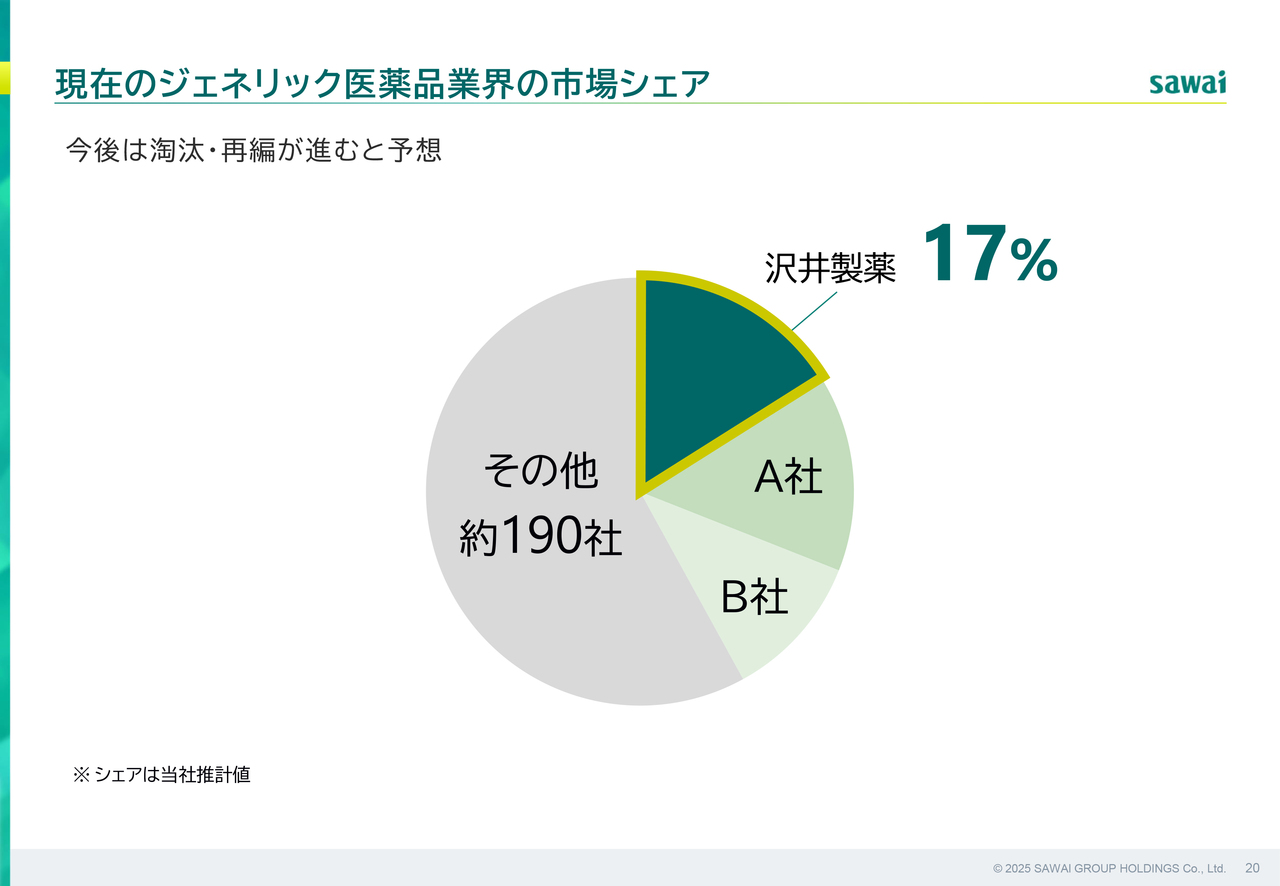

現在のジェネリック医薬品業界の市場シェア

髙良:ジェネリック医薬品市場に成長性はあるのかというと、現在の当社のシェアはまだ17パーセントです。ただし、これは業界トップであり、年々上がってきています。

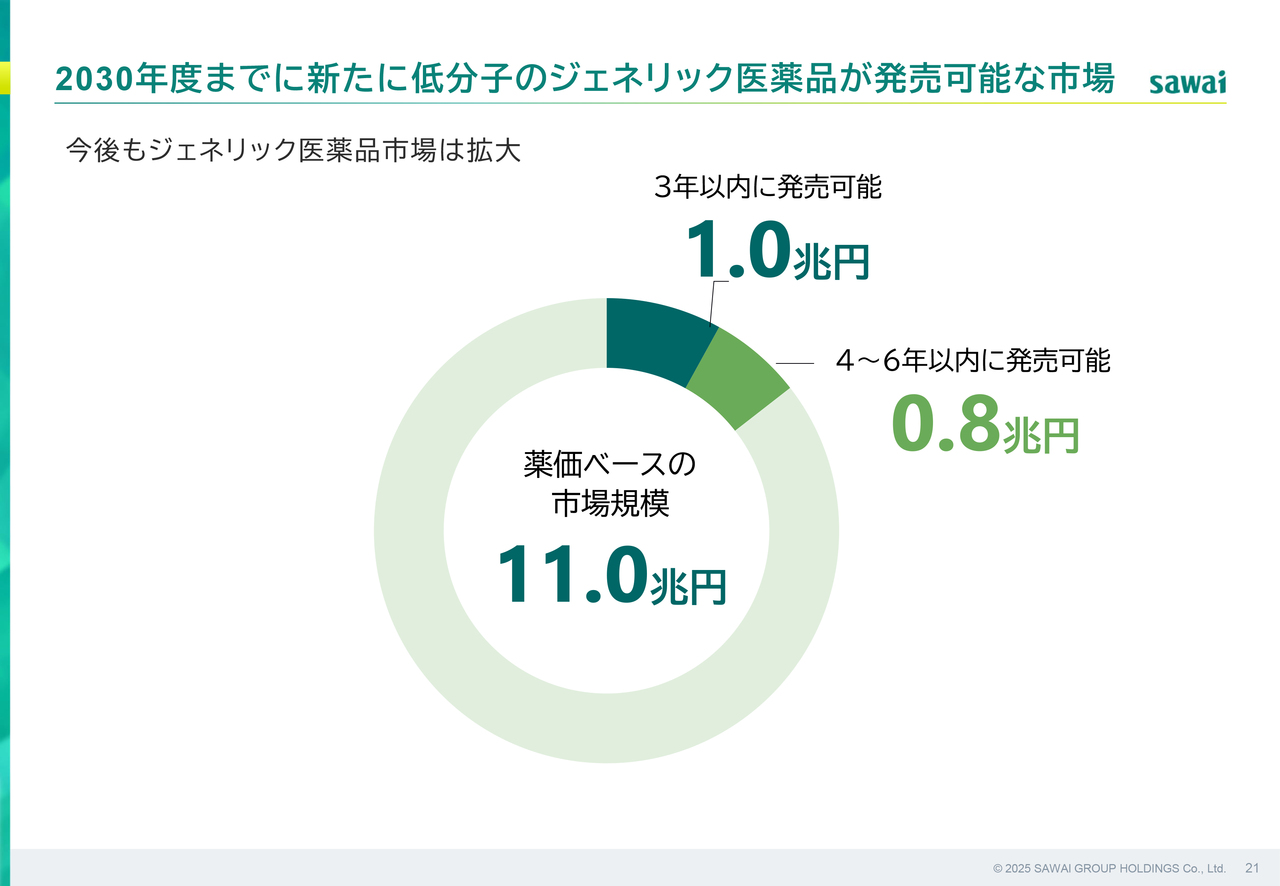

2030年度までに新たに低分子のジェネリック医薬品が発売可能な市場

髙良:スライドのグラフは、2030年度までに低分子のジェネリック医薬品が発売可能な市場規模です。

医療用医薬品市場は薬価ベースで約11兆円ありますが、今後3年以内に発売可能な規模は1兆円、4年から6年以内ではさらに8,000億円の先発医薬品の特許切れがあることから、今後も国内のジェネリック医薬品市場は成長が見込まれています。

坂本:最近、おそらく製造の問題などにより薬がつくれなかったり、許可が下りなかったりしている状況で、供給不足が著しい薬もかなりあるようです。これが解消されるには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?

同じような品目をつくるメーカーが各社ある中で、価格競争をメーカー側が主導できるわけではないと思うのですが、たくさんつくるメーカーがあれば、薬価は下がりにくくて上がりやすくなるなど、そのあたりの環境を教えてください。

髙良:結論から言うと、薬の供給不足の状況はなかなか解消しないと思っています。現在、当社も含めて、いろいろな企業が増産体制をとって、日々改善していますし、厚生労働省と連携して、さまざまな取り組みも行っていますが、まだ解消には至っていません。需要と供給のバランスが噛み合わなかったり、医療機関に在庫が偏在していたりと、小売と違って将来的な在庫量を把握できていないのが実情です。

そもそも、赤字品目が30パーセントあるわけです。当社は赤字品目であっても薬不足を解消すべくしっかり増産していますが、赤字品目ですからすべての企業がそういった対応を取れるわけではありません。赤字品目への手当が十分につかないと業界全体での増産にはつながらず、薬不足解消はなかなか解決しないというのが答えかと思います。

坂本:6年以内に発売可能なジェネリック医薬品の市場規模が1兆8,000億円あるとのことですが、ジェネリック医薬品のビジネスは同じような効能の薬を製造している競合が多いため、利益率が悪くなるものなのでしょうか?

また、投資家としては、どのような状況であれば、ジェネリックメーカーが儲かるのかをうかがいたいです。例えば、ブロックバスターと呼ばれる圧倒的な売上を上げている先発医薬品が長期収載品に切り替わった時に、売れる可能性が非常に高いと踏んで、多くのジェネリック医薬品メーカーが一気に開発を始めるかと思います。その結果、同じようなジェネリック医薬品がたくさん販売されるため、売れるには売れるが、思ったよりは儲からないということがあるのではないかと思います。

ほかにも、そのような競合が撤退してきてようやく儲かるのか、あるいは、希少薬のジェネリックが儲かるのか、バイオシミラーなどの難しい高分子薬を開発すれば儲かるのかなど、どのパターンがベストなのかを教えてください。

髙良:まず、1兆8,000億円というのは新薬の市場規模が前提にあります。ジェネリック医薬品市場になると、価格は新薬の約3分の1なので市場規模も3分の1程度になります。また、薬価ベースでの市場規模ですので、製薬企業や卸の価格ベースではもう少し規模は小さくなります。

その中で、やはり新製品が最も利益率が高いです。

坂本:薬価が落ちていくというお話もありましたものね。

髙良:はい。出したばかりの製品が最も利益率が高くて、徐々に薬価改定で下がっていきます。

確かに、1,000億円規模の売上があるブロックバスターの特許が切れると、昔は20社、30社のジェネリック医薬品メーカーが入ってきていました。ただし、現在は多くても10社くらいで、そのような薬をつくれる会社自体が少なくなってきています。

もちろん我々もブロックバスターのジェネリック医薬品を出しますが、おっしゃるとおり、激しい価格競争が発生します。したがって、1,000億円ほどの売上規模がなくても、例えば100億円の規模であっても、2社だけで製造すれば1社当たりの売上・利益は非常に多く取れます。そのような市場に、いかに1番手で、かつ競合が少なくリーチできるかが重要なポイントになってくると思います。当社はその点で他社よりも強みを有していますのでそのあたりについてこの後のパートで説明します。

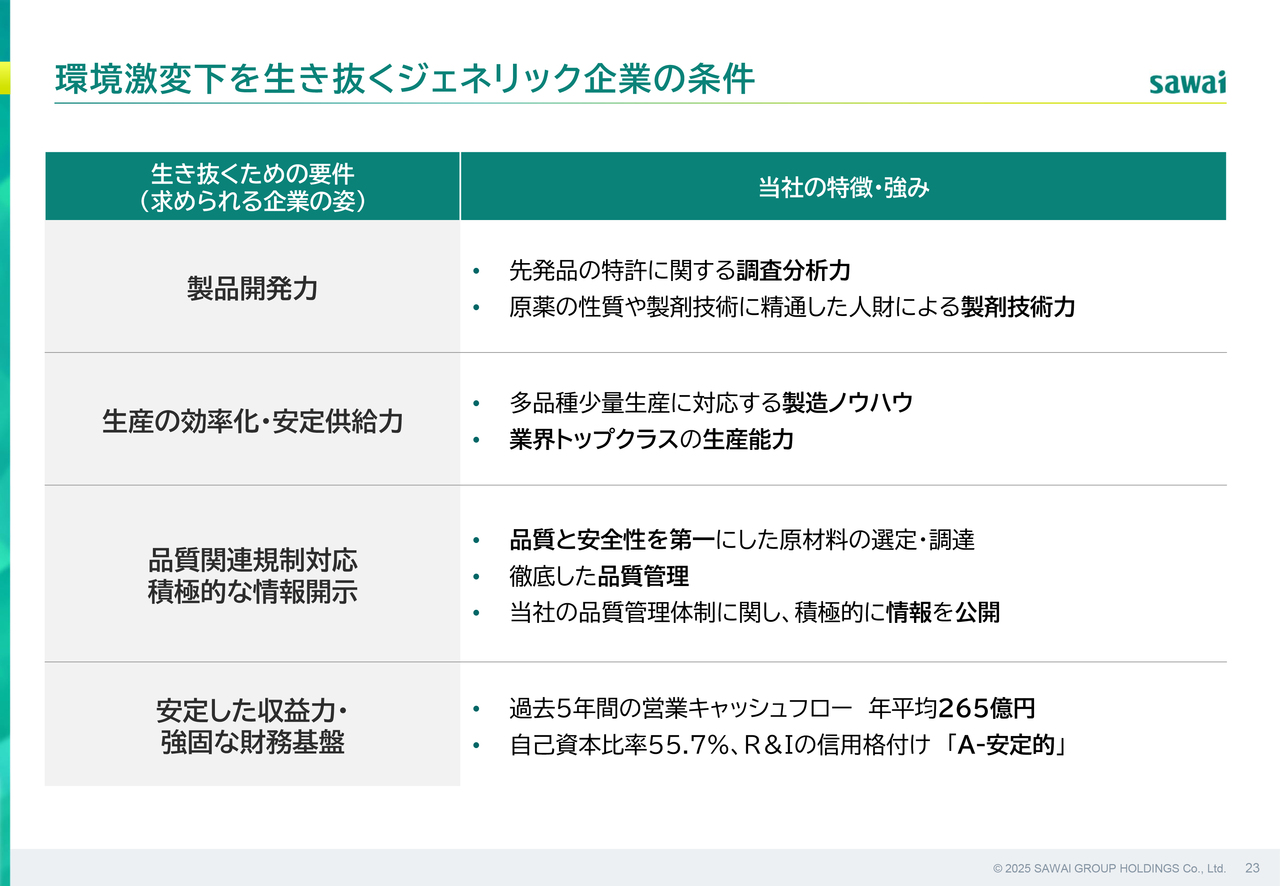

環境激変下を生き抜くジェネリック企業の条件

髙良:このような市場環境の中で、当社は生き残る強みを備えています。

生き抜くための要件は、スライドに記載の4つです。製品開発力、生産の効率化・安定供給力、品質関連規制対応・積極的な情報開示、安定した収益力・強固な財務基盤です。これらすべてが備わっていなければ、今後のジェネリック医薬品業界では確実に淘汰されていきます。

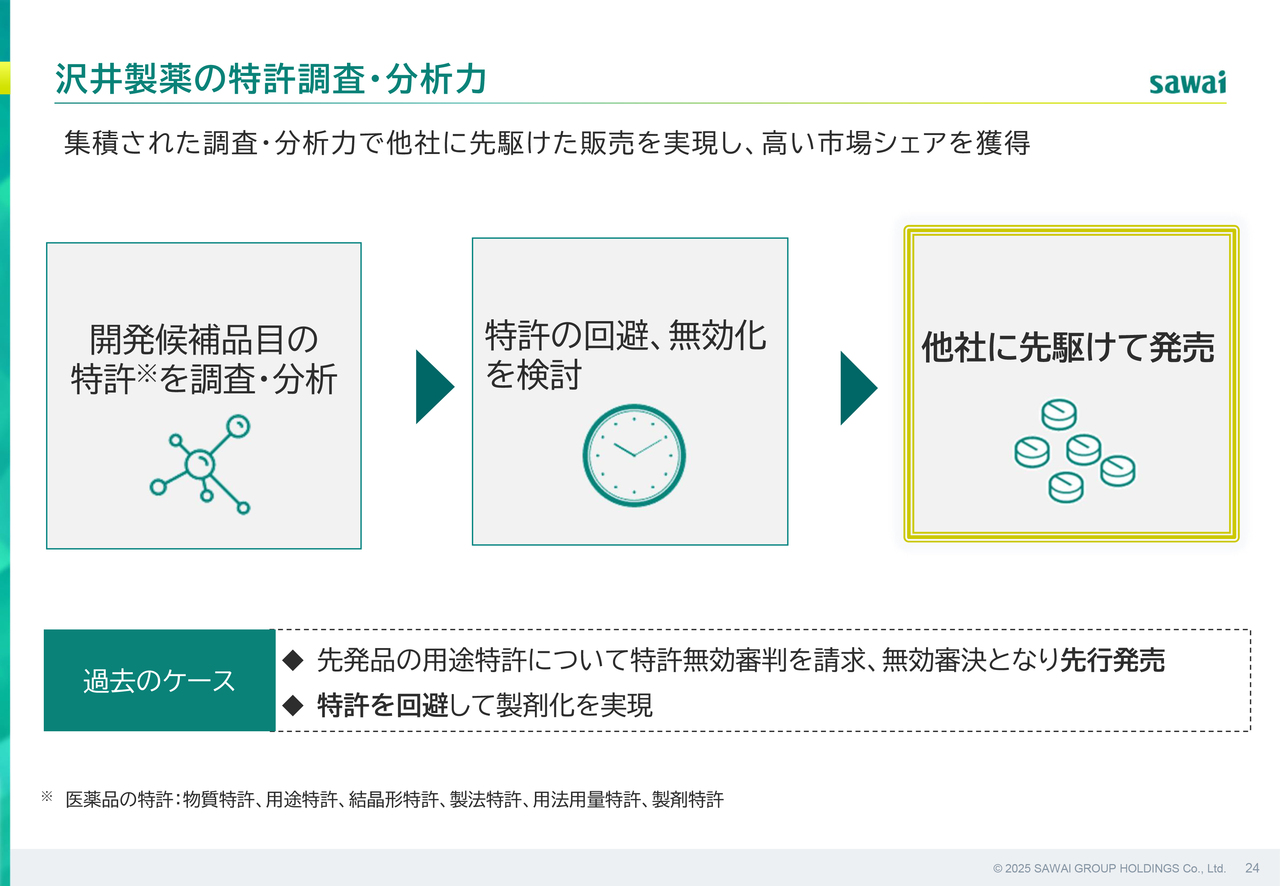

沢井製薬の特許調査・分析力

髙良:1つ目の製品開発力のうち、特許調査・分析力についてです。ジェネリック医薬品は特許が切れた後に発売されますが、当社では特許を徹底的に調べて、先発医薬品の特許を避けて、同じ効果が出る薬をつくります。

また、特許の欠点を見つけた場合には「その特許は無効だ」という裁判を起こし、勝訴もしくは和解することで、他社よりも先にジェネリック医薬品を出して、その市場を独占するという非常に強力な力も持っています。このように沢井製薬しか販売できない製品の開発に、過去も数々成功しており、これが利益率の高さにもつながっています。

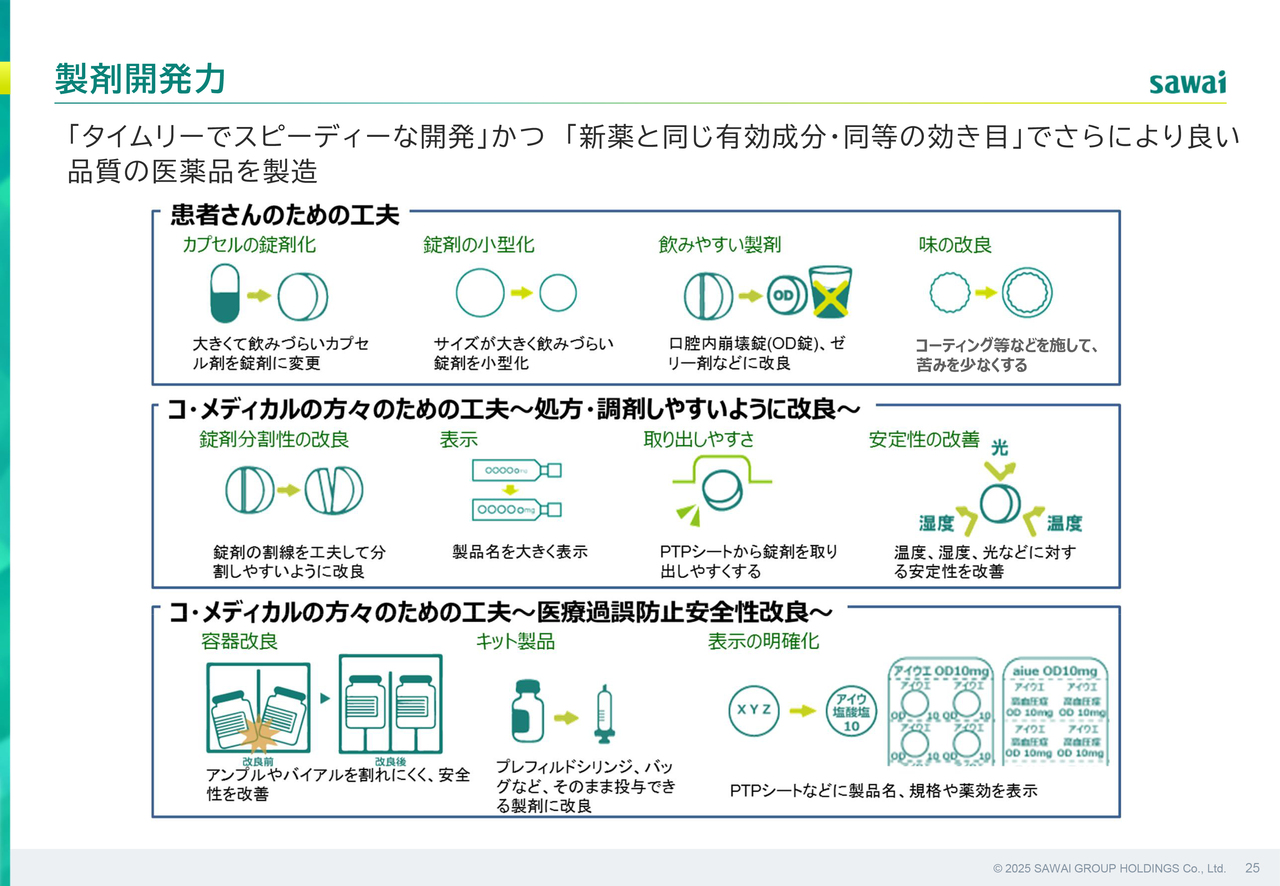

製剤開発力

髙良:製剤開発力も日々進化しています。例えば、20年前の技術で作られた先発医薬品は、20年のあいだ特許で守られていますが、ジェネリック医薬品は先発医薬品の特許が切れた後に出しますから、苦味を抑えたり、大きな錠剤を小さくして飲みやすくしたりと、最新の技術を駆使して開発することができます。

新薬の開発は約3万分の1の成功確率と言われている一方で、ジェネリック医薬品は簡単につくることができると思われがちです。しかし、ここにおいしいカレーがあると想像してみてください。例えば「これと同じくらいおいしいカレーを作ってほしい」と言われたら、それなりにおいしいカレーは作れると思います。

では、「これとまったく同じ味のカレーを作ってほしい」と言われたら、どうしますか? ルーは市販のものなのか、小麦粉から作っているのか、隠し味は何を使っているのかと、調理の難易度はかなり上がると思います。

さらに、「まったく同じ味のスパイスカレーを作ってほしい」と言われたとします。今度は、スパイスがクミンなのか、シナモンなのか、コリアンダーなのか、何種類のスパイスをどれくらい入れているのか、レシピがない中でまったく同じスパイスカレーを再現しようとすると、調理の難易度はより高くなります。

これと同じくらいジェネリック医薬品の製品開発は難しいということです。つまり、カレーという食べ物自体を開発するのが新薬ならば、同じ味のカレーを作るのがジェネリック医薬品と言えると思います。

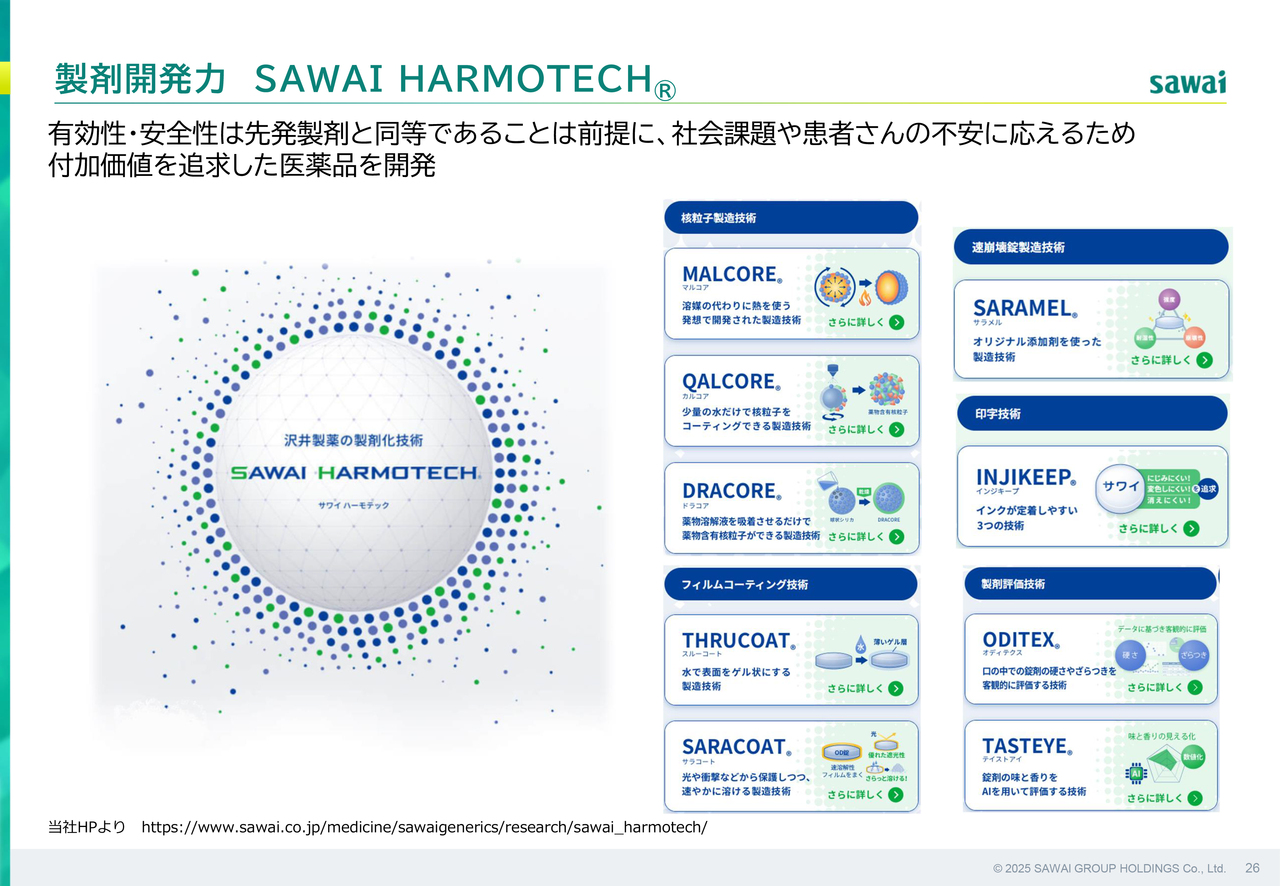

製剤開発力 SAWAI HARMOTECH

髙良:当社は、特許を取得・出願した「SAWAI HARMOTECH(サワイハーモテック)」というオリジナルの製剤技術を使用して、飲みやすく、扱いやすい薬を開発しています。

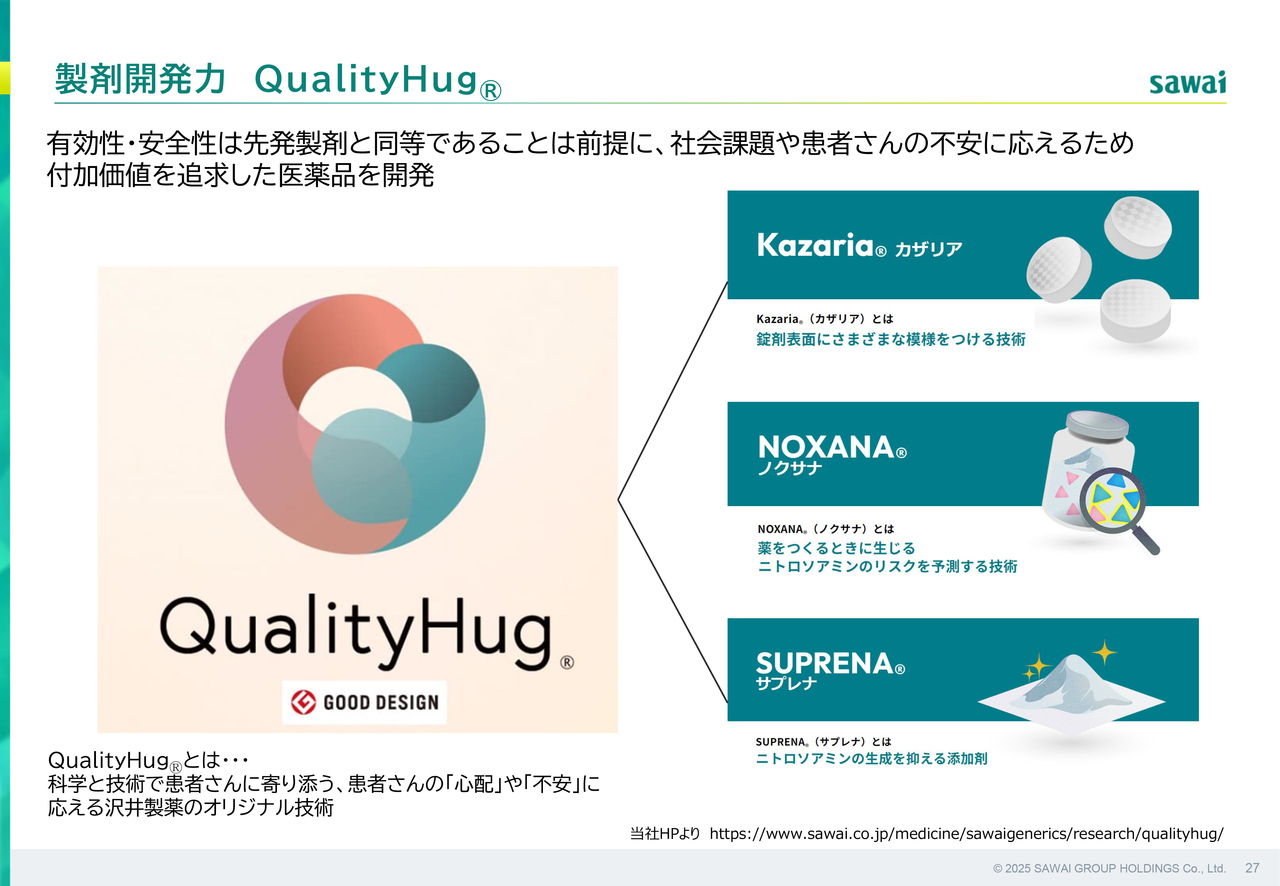

製剤開発力 QualityHug

髙良:当社のオリジナル技術ブランド「QualityHug」です。当社の薬だと一目でわかるように、錠剤への模様の転写技術や、発がん性物質の混入対策などにも取り組んでいます。こちらは、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

安定供給力

髙良:生き抜くための要件のうちの、生産と供給についてです。当社は業界トップの生産能力を持ち、ほとんどの薬を国内7拠点の自社工場で製造しています。

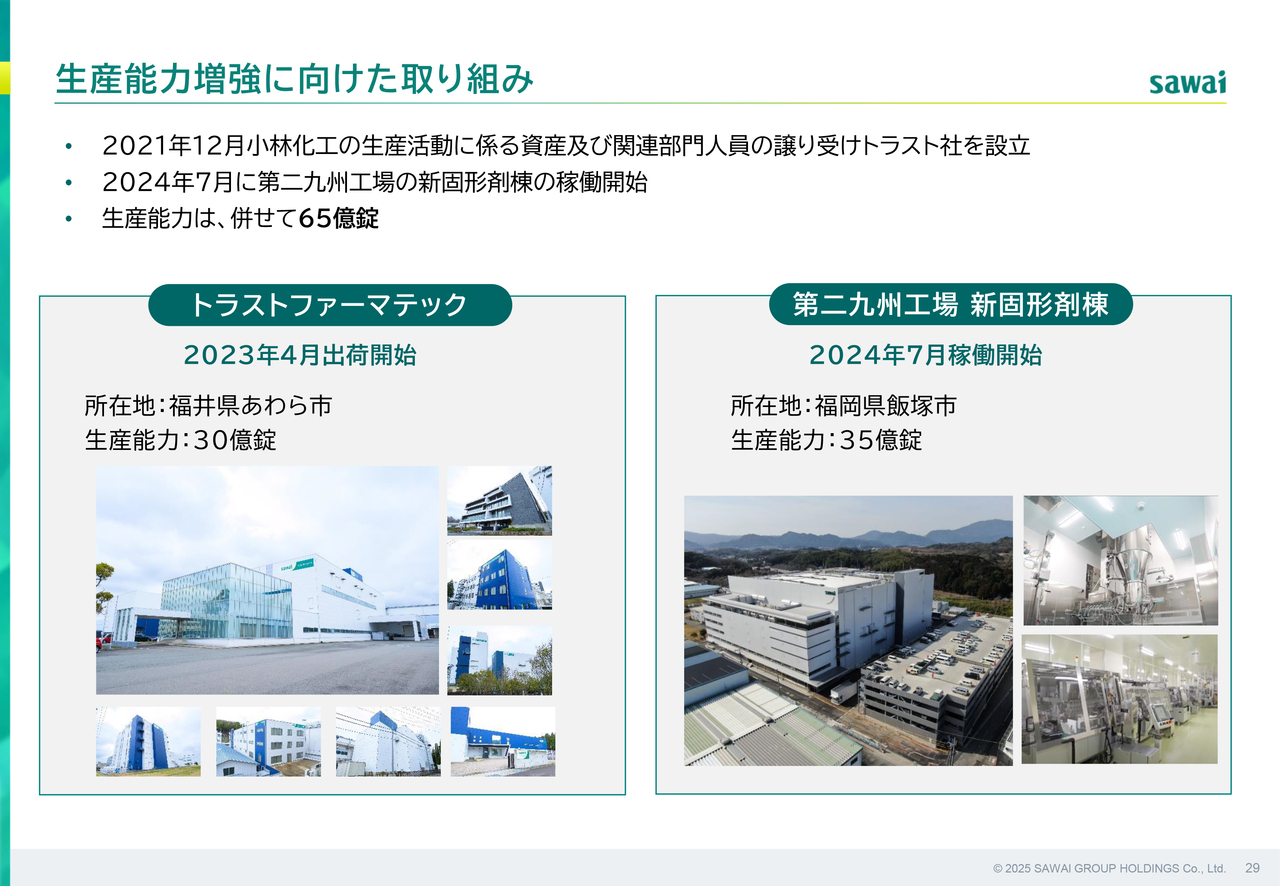

生産能力増強に向けた取り組み

髙良:2023年4月から生産拠点に加わった子会社のトラストファーマテックと、2024年7月に稼働を開始した第二九州工場を合わせて、65億錠の生産能力の増強を実現しています。

徹底した品質管理

髙良:徹底した品質管理のもと、患者さんや医療関係者に安心してご使用いただけるように、品質に対する取り組みについての情報を積極的に開示しています。

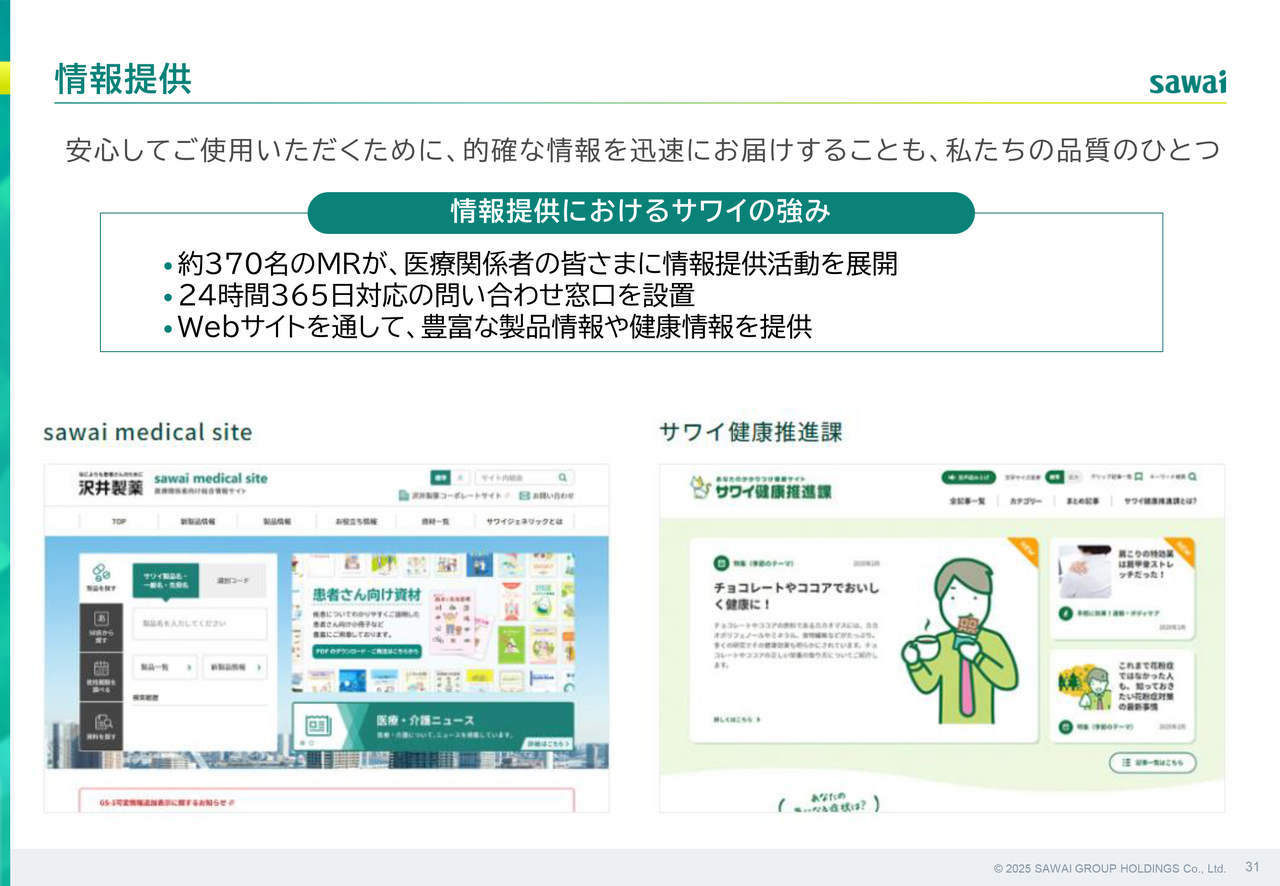

情報提供

髙良:情報提供の一例として、24時間365日対応の問い合わせ窓口を設置したり、Webサイトを通して豊富な製品情報や健康情報を提供したりしています。

外部からの評価

髙良:当社の取り組みは外部からも高い評価を受けており、「薬剤師が好感を持つ後発品企業の支持率ランキング」では、15年連続で1位を獲得しています。

坂本:ここまで御社の強みについてお話しいただきました。スライドの25ページと26ページでは、製造を工夫することにより、薬を小さくしたり、飲みやすくしたりする御社の技術のご紹介がありましたが、このような工夫は、同業のジェネリック医薬品メーカーもここまで突き詰めて行っているのでしょうか? また、先発医薬品メーカーは、上市までのスピードが重視されるため、このような工夫はしないのでしょうか?

御社がここまで薬の製造技術に注力している理由と意義について教えてください。

髙良:当社の企業理念は、「なによりも患者さんのために」であり、患者さんにとって飲みやすく、生活のクオリティを上げるような研究開発をしています。

服薬アドヒアランスといわれますが、例えば御高齢者の方の中には、毎日10錠、20錠と薬を飲まなければいけない方がいます。しかしながら、飲み込む力が弱くなっていたり、毎回水も一緒に飲んだりとなると、夜中にトイレに行きたくなって起きてしまうため、水なしで飲める薬があったらよいというご要望をいただきます。このように、いかに患者さんにとって飲みやすいかということを突き詰めた結果、当社のような技術開発に至ったということが1つ言えると思います。

当然、どの会社も、一定の技術開発はされていますし、先発医薬品メーカーも同様です。一方で、先発医薬品メーカーにおいては、これまで薬がなかった疾患に対して新しい薬を開発することが彼らの使命であり、製剤工夫よりも優先すべきものがあるため、使命の違いということかと思います。

井上:スライドの31ページでご説明いただいたMR担当者の仕事というのは、先発医薬品メーカーとほぼ同じと考えてよろしいのでしょうか?

髙良:おそらく先発医薬品メーカーのMR担当者は、さまざまな医療機関を訪問して新薬の説明をされることがメインかと思います。一方で、当社の場合は、製品が800品目と先発メーカーよりも多いです。医療機関に対してすべての薬についての説明ができないといけないことになりますが、時間的制約もありなかなか難しいです。そのため、どちらかというと、卸の担当者と連携して病院や医療機関を訪問しています。

加えて、卸やドラッグストアの本部を担当する別の部隊もありますので、そのあたりが先発医薬品メーカーの営業と若干違う部分になるかと思います。

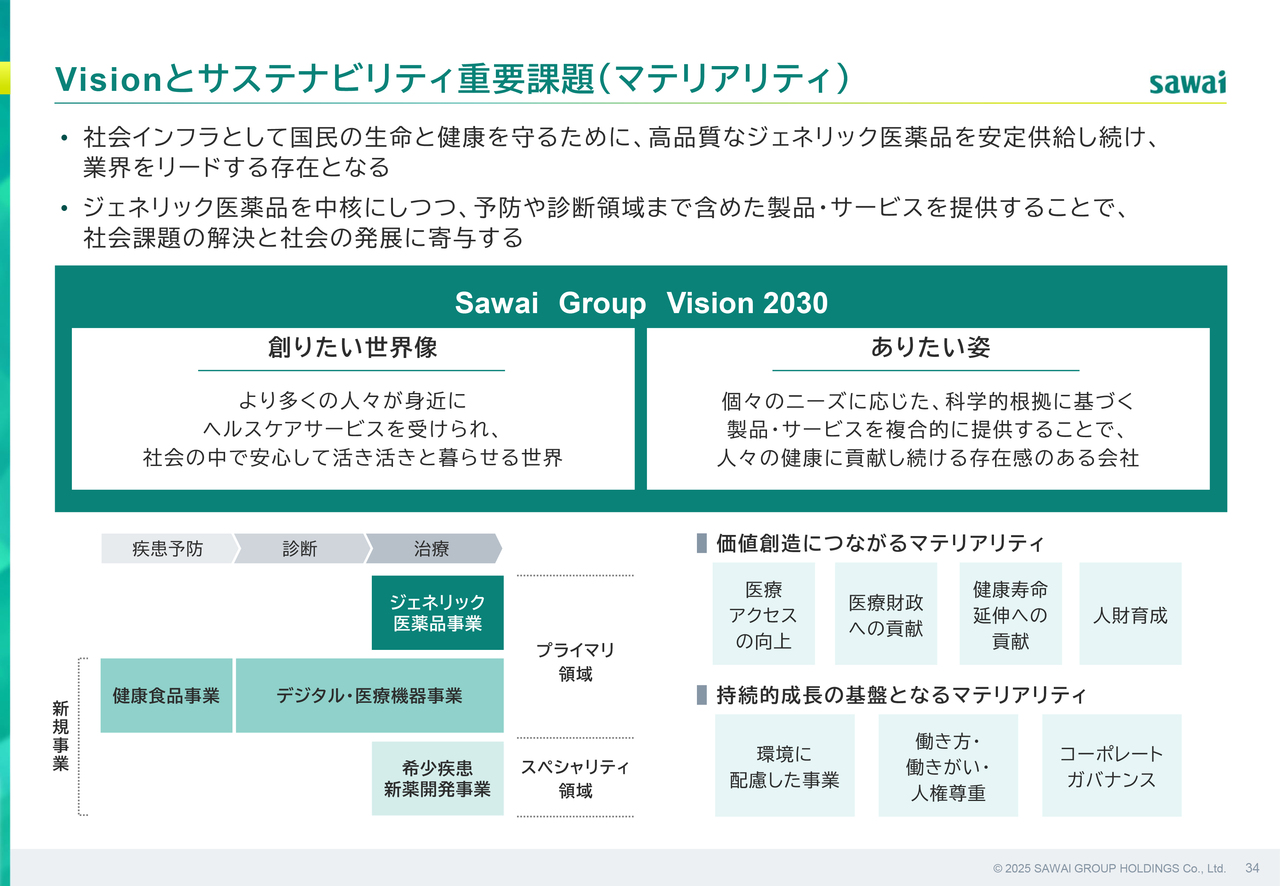

Visionとサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)

髙良:ここからは当社の成長戦略についてご説明します。まず、2030年度に目標とするビジョンです。すでにジェネリック医薬品は社会インフラであるとお話ししましたが、当社は国民の生命と健康を守るために、高品質なジェネリック医薬品を安定供給し続け、業界をリードする存在となることを目指します。

また、中核であるジェネリック医薬品に加えて、未病・予防対策や診断領域を含めた製品・サービスを提供することで、社会課題の解決と社会の発展に寄与していきたいと考えています。

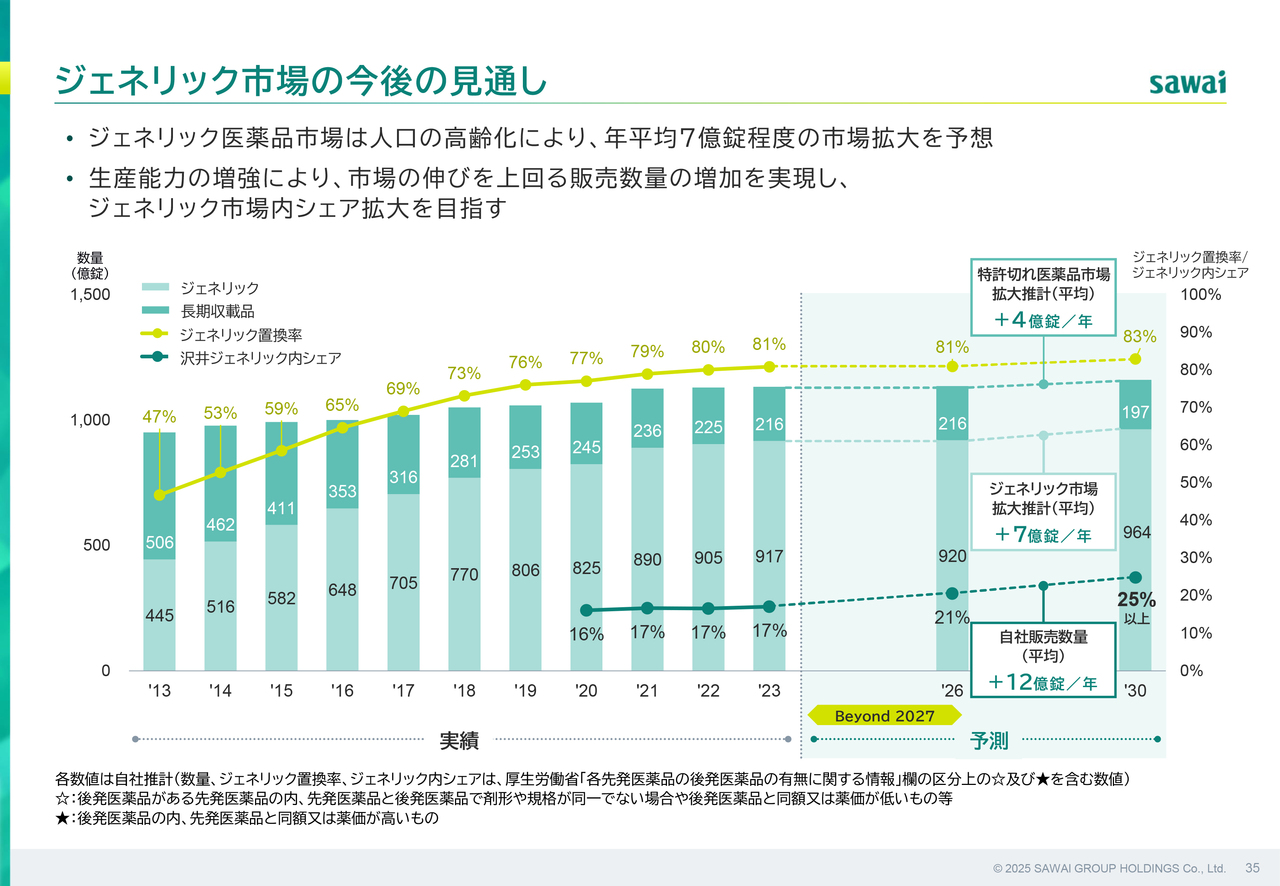

ジェネリック市場の今後の見通し

髙良:ジェネリック医薬品市場の今後の見通しについてです。人口の高齢化により、2030年度まで年平均7億錠程度の市場拡大が予想されます。当社は生産能力を増強し、2026年度には市場内シェアを現在の17パーセントから21パーセントに引き上げ、2030年度には25パーセント以上のシェア拡大を目指します。

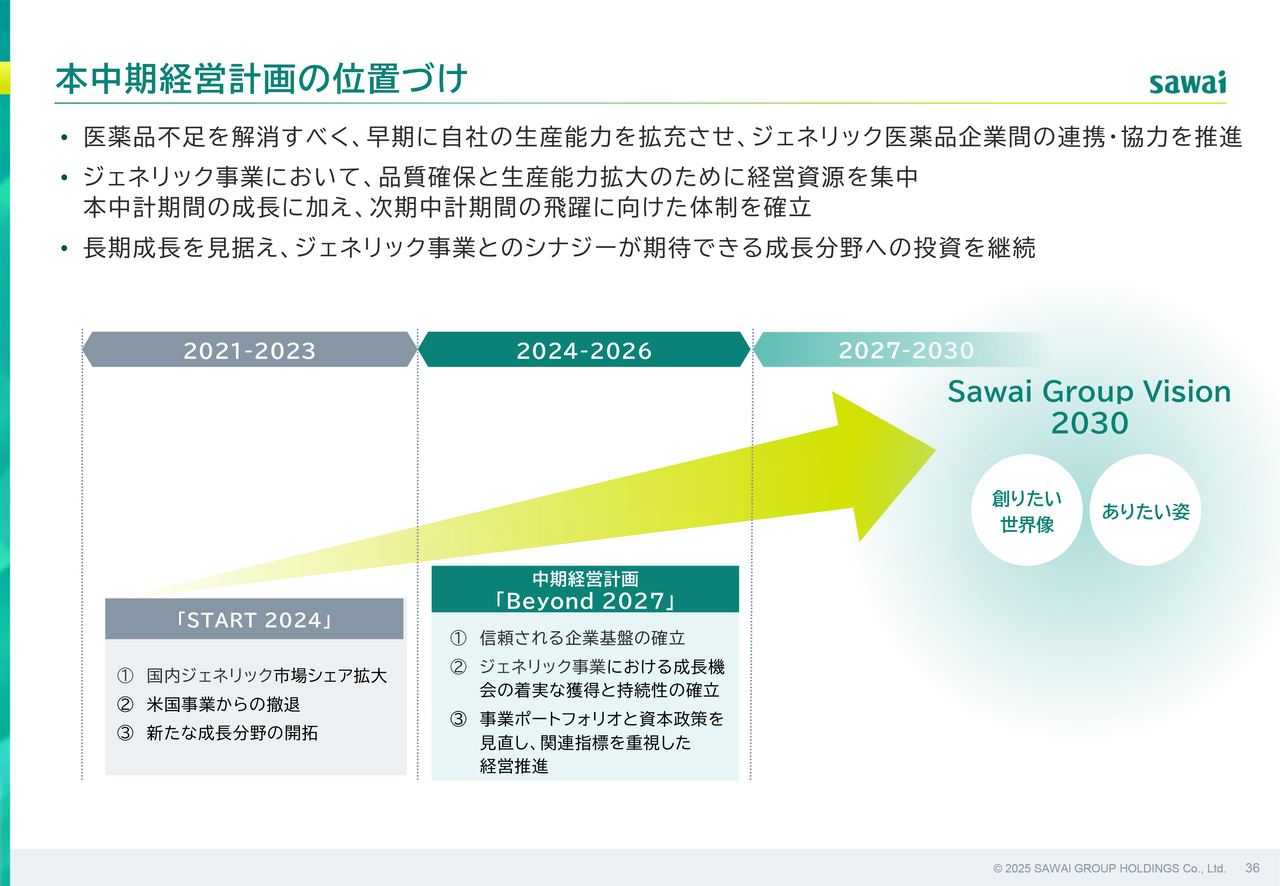

本中期経営計画の位置づけ

髙良:現在、当社が取り組んでいる中期経営計画は、2030年の長期ビジョン達成に向けた中間地点という位置づけになります。最終年の2027年の先を見据えた成長を目指すこと、そしてその中で生じるさまざまな困難や限界を乗り越えるという強い意志を、「Beyond 2027」という名前に込めています。

信頼される企業基盤の確立をテーマに、長期ビジョン達成に向けた道筋をつけ、ジェネリック事業において、品質確保と生産能力拡大のために経営資源を集中させます。

また、次期中計期間の飛躍に向けた体制を確立し、長期成長を見据えて、ジェネリック医薬品事業とのシナジーが期待できる成長分野への投資を継続します。

加えて、事業ポートフォリオと資本政策の見直しの基本方針を踏まえて、関連指標を重視した経営を推進していきます。

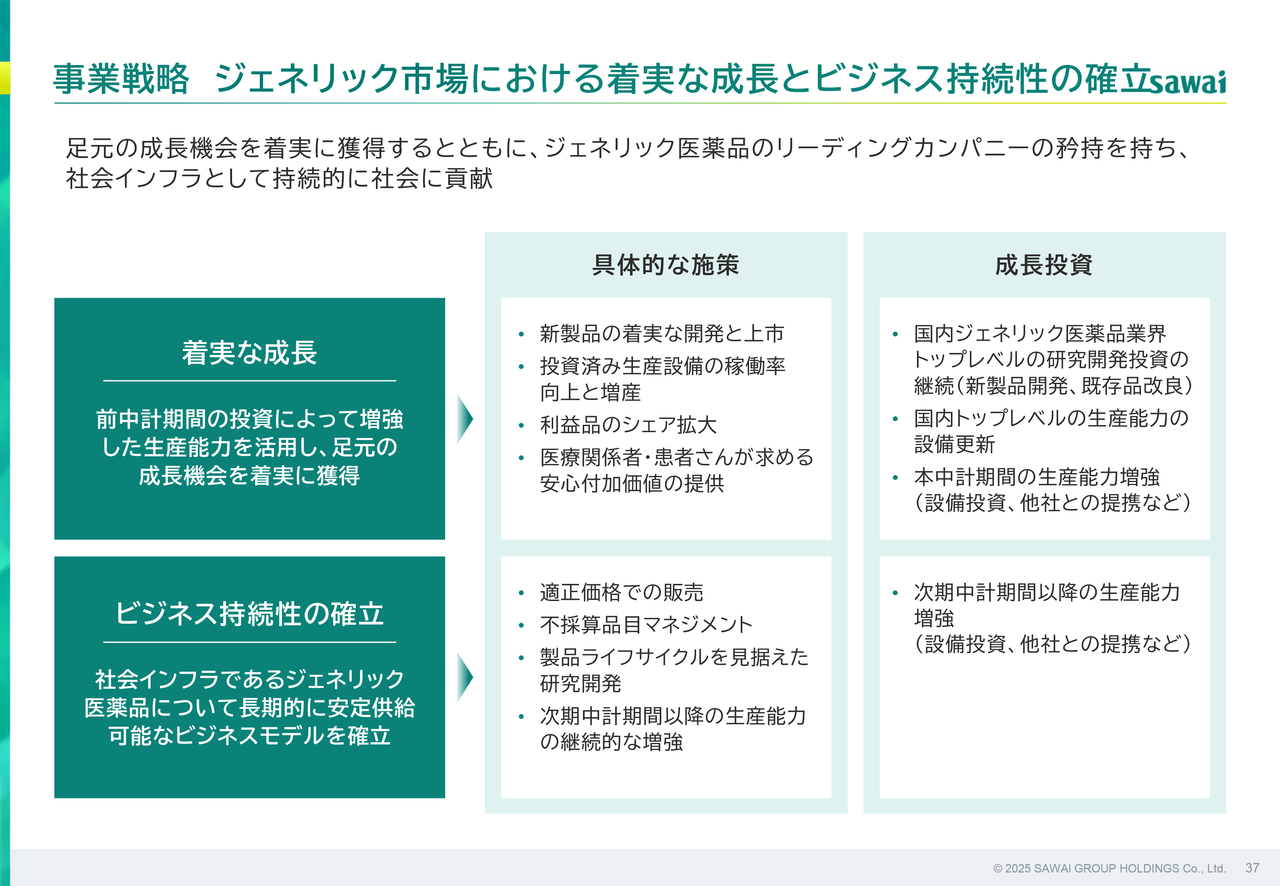

事業戦略 ジェネリック市場における着実な成長とビジネス持続性の確立

髙良:事業戦略の重点テーマは、「ジェネリック医薬品市場における着実な成長」と「ビジネス持続性の確立」です。これらを実現するための施策と必要な成長投資の中でも特に重要である、「新製品の着実な開発と上市」および「投資済み生産設備の稼働率向上と増産」について、次のスライドでご説明します。

新製品の着実な開発と上市

髙良:まず、新製品の着実な開発と上市についてです。シェア拡大のドライバーは、やはり新製品の売上増加です。当社にしかできない高い製剤技術力を持って、競争優位な品目の開発や単独上市を実現し、他社を凌駕することで、収益とシェアの拡大を図っていきます。

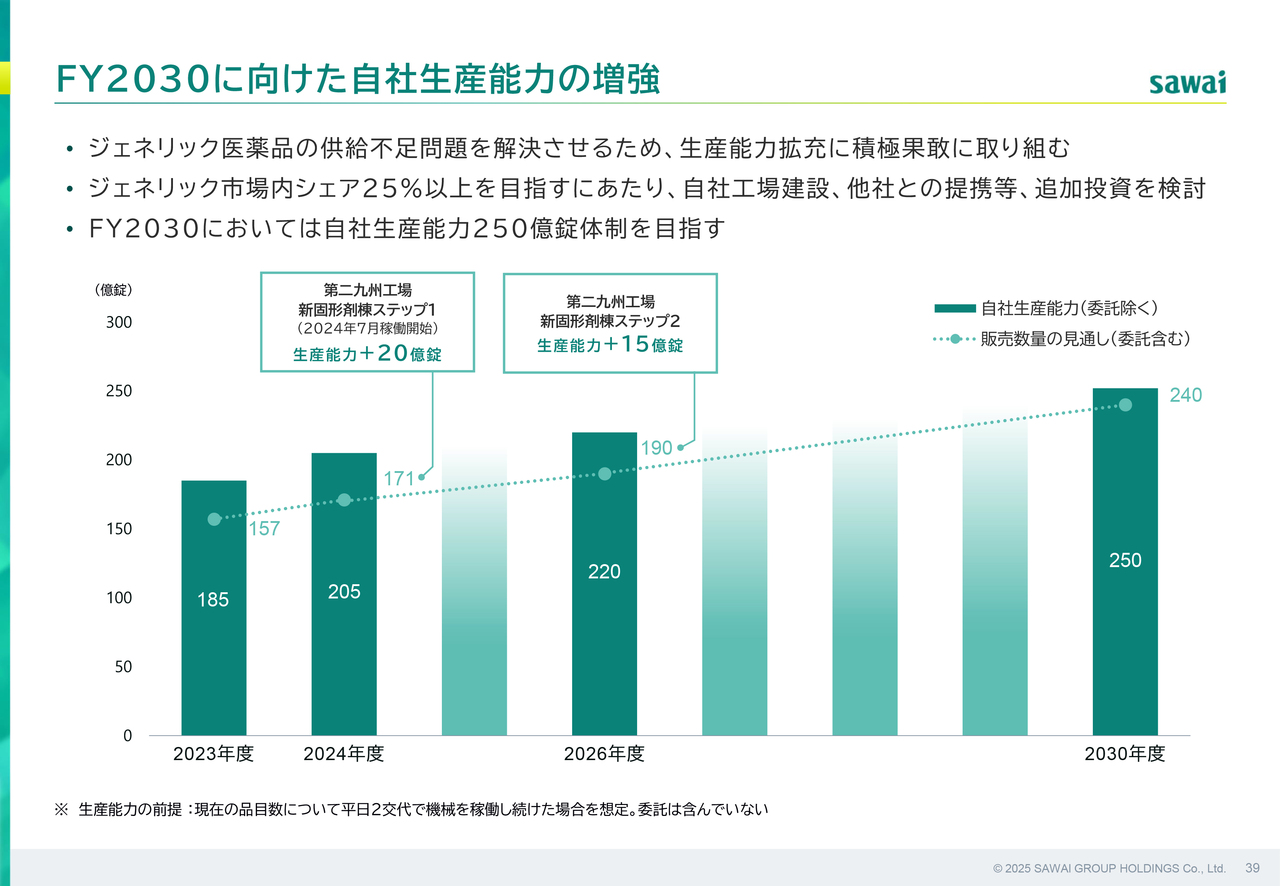

FY2030に向けた自社生産能力の増強

髙良:もう1つのドライバーは、安定供給力の強化です。スライドは、2030年に向けた自社の生産能力拡大の道筋をグラフで示しています。今後の新製品の発売をはじめとして、ジェネリック医薬品の供給不足問題の早期解決のため、さらに今後の業界再編や集約化を見据えて、生産能力の拡充に取り組みます。

現状は205億錠ある自社生産能力を、当中計期間中に220億錠以上にまで引き上げる計画です。2030年には250億錠体制を確立すべく、自社工場の建設や他社との連携など、あらゆる手段を講じることで、さらなる供給能力の向上を図っていきます。

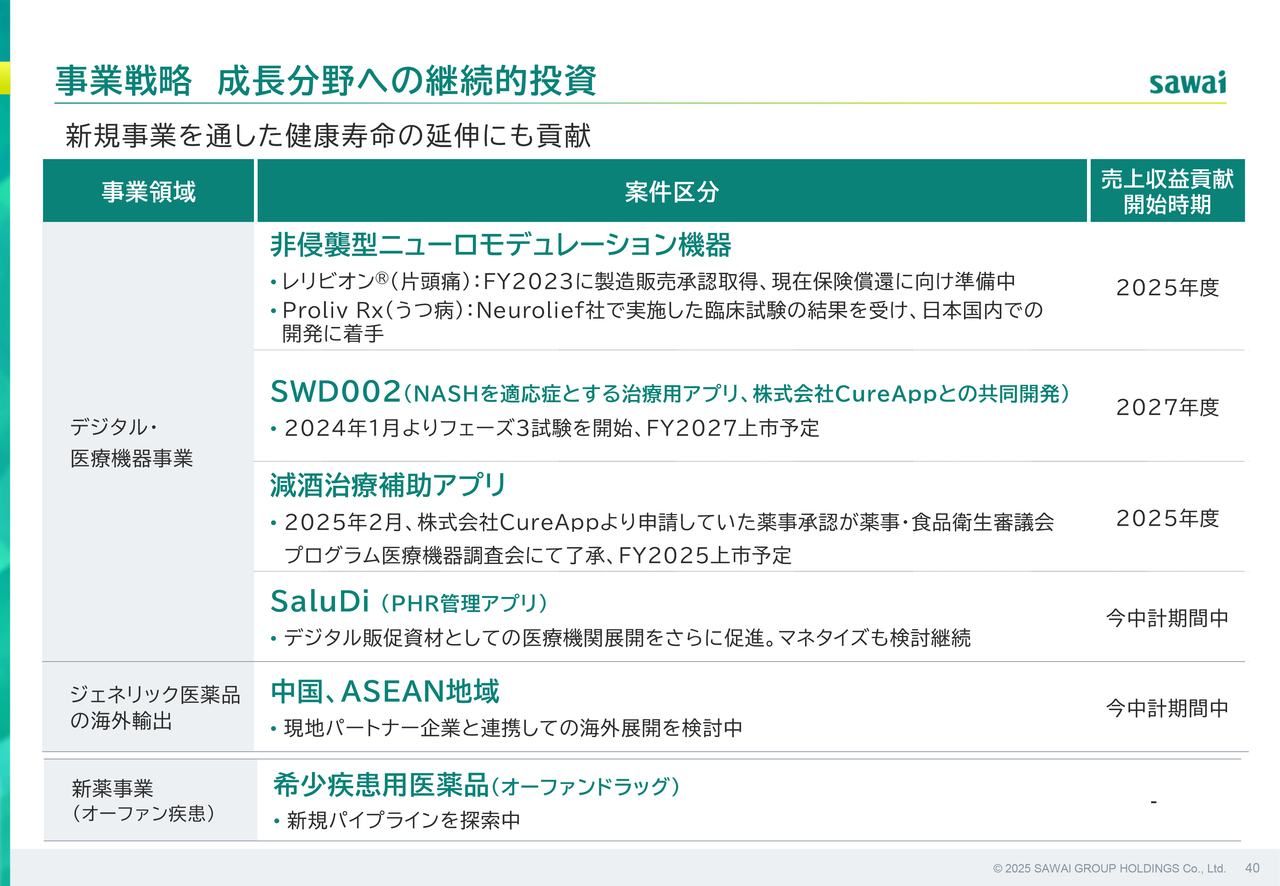

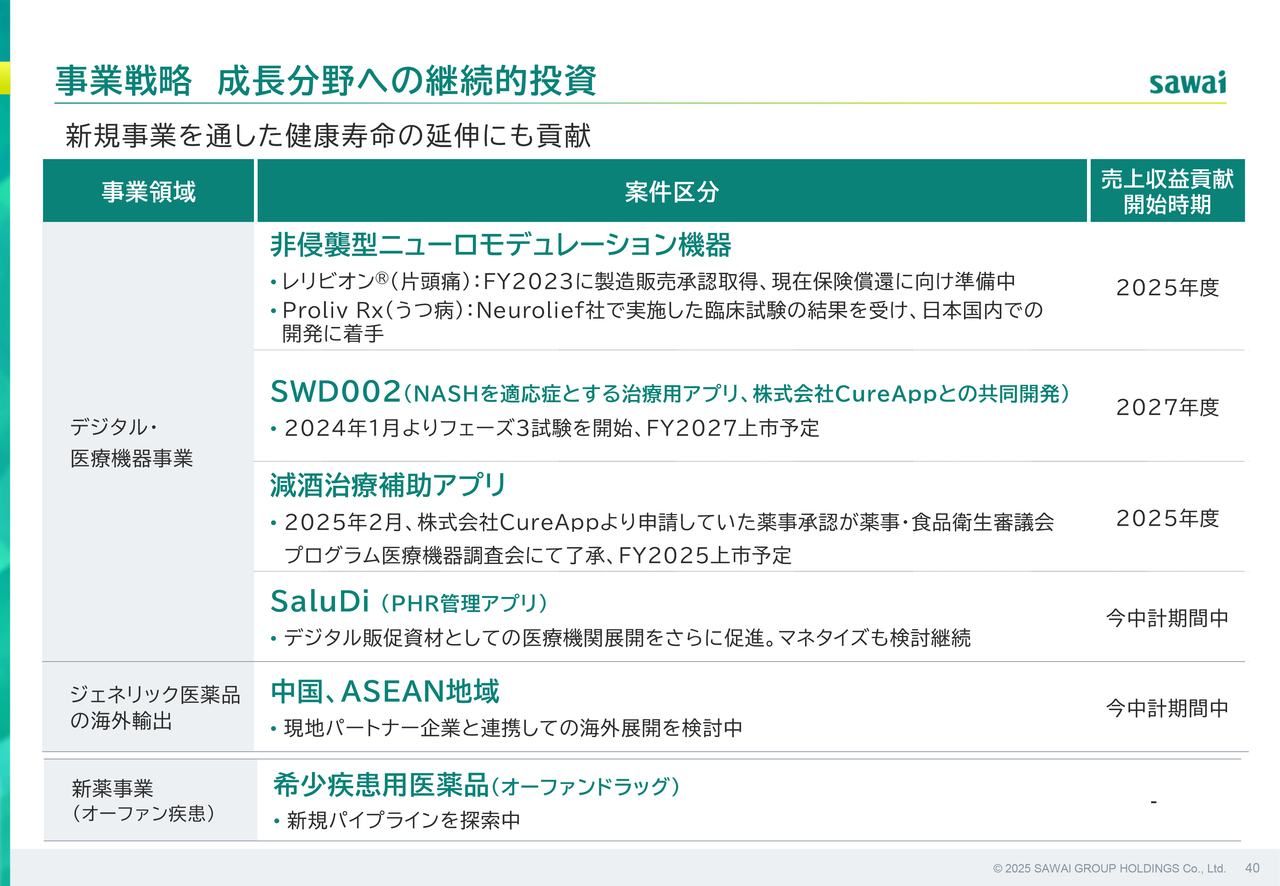

事業戦略 成長分野への継続的投資

髙良:事業戦略の最後のテーマは、成長分野への継続的投資です。今後も持続的な成長を続けるため、国が目指している健康長寿社会の実現に向けて、未病や予防対策、データヘルス改革などを通じ、ジェネリック医薬品以外の成長機会にも積極的に投資を行っていきます。デジタル・医療機器やジェネリック医薬品の海外への輸出など、既存事業で培った強みを生かせる分野に挑戦しようと考えています。

事業戦略 新規事業:SaluDi/レリビオン

髙良:当社のパーソナルヘルスコード管理アプリ「SaluDi」をご紹介します。このアプリには、血圧、体重、血糖値、体温、歩数といった日々のさまざまなデータから、食事内容、カロリー、摂取エネルギー量、服薬情報などを記録できます。オンライン診療にも対応しており、医師や薬剤師がアプリ内のデータを見て指導することもできます。なにより無料ですので、ぜひダウンロードしていただきたいと思います。

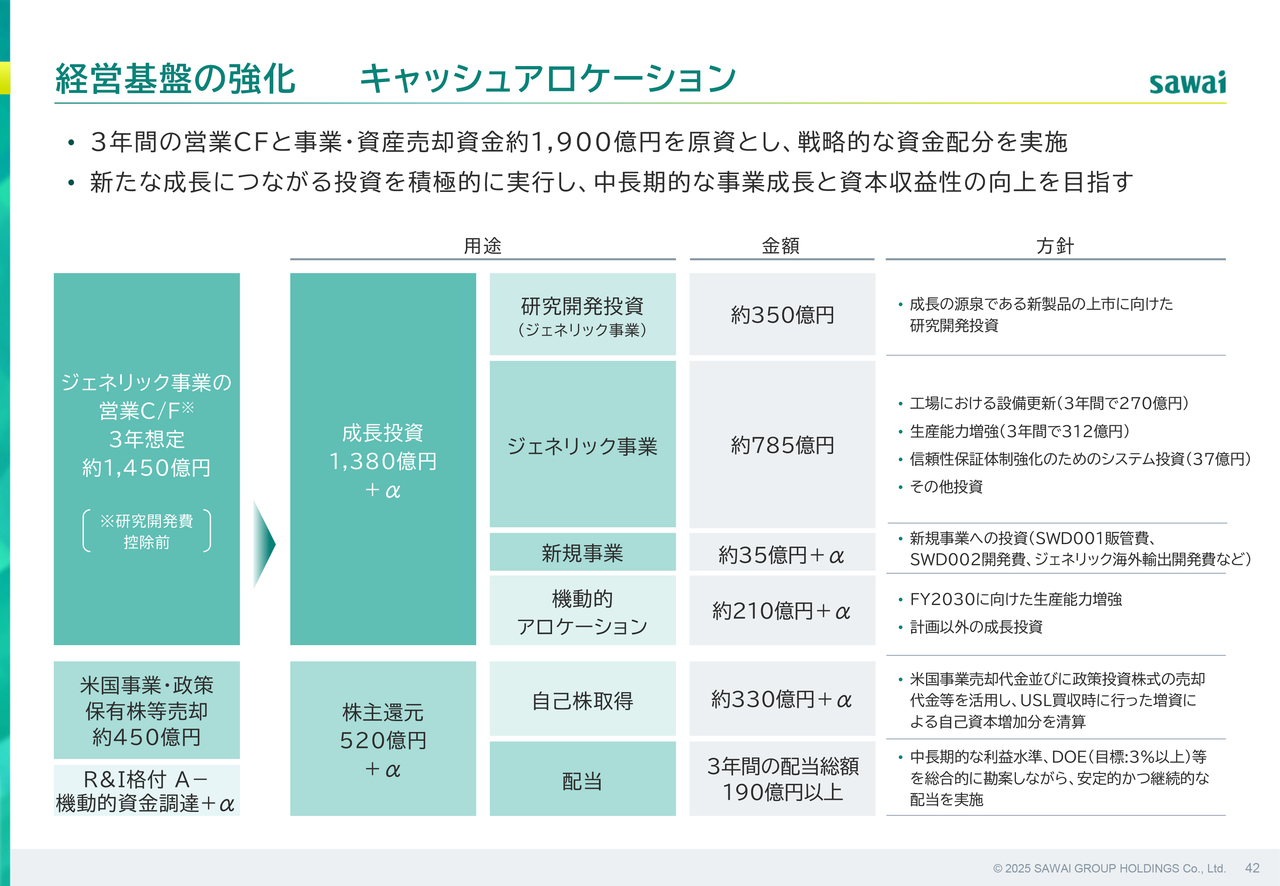

経営基盤の強化 キャッシュアロケーション

髙良:3年間のキャッシュアロケーションです。ジェネリック事業で生み出した営業キャッシュフロー約1,450億円と、事業・資産売却資金約450億円を合わせた約1,900億円を原資とし、成長の源泉である研究開発投資をはじめ、生産能力の増強や信頼性保証の強化といった設備投資に優先して配分していきます。

株主還元については、米国事業や政策保有株の売却などにより、520億円規模での自己株の取得と配当を実施します。

引き続き、持続的な成長に向けた成長投資と株主還元を強化していきます。

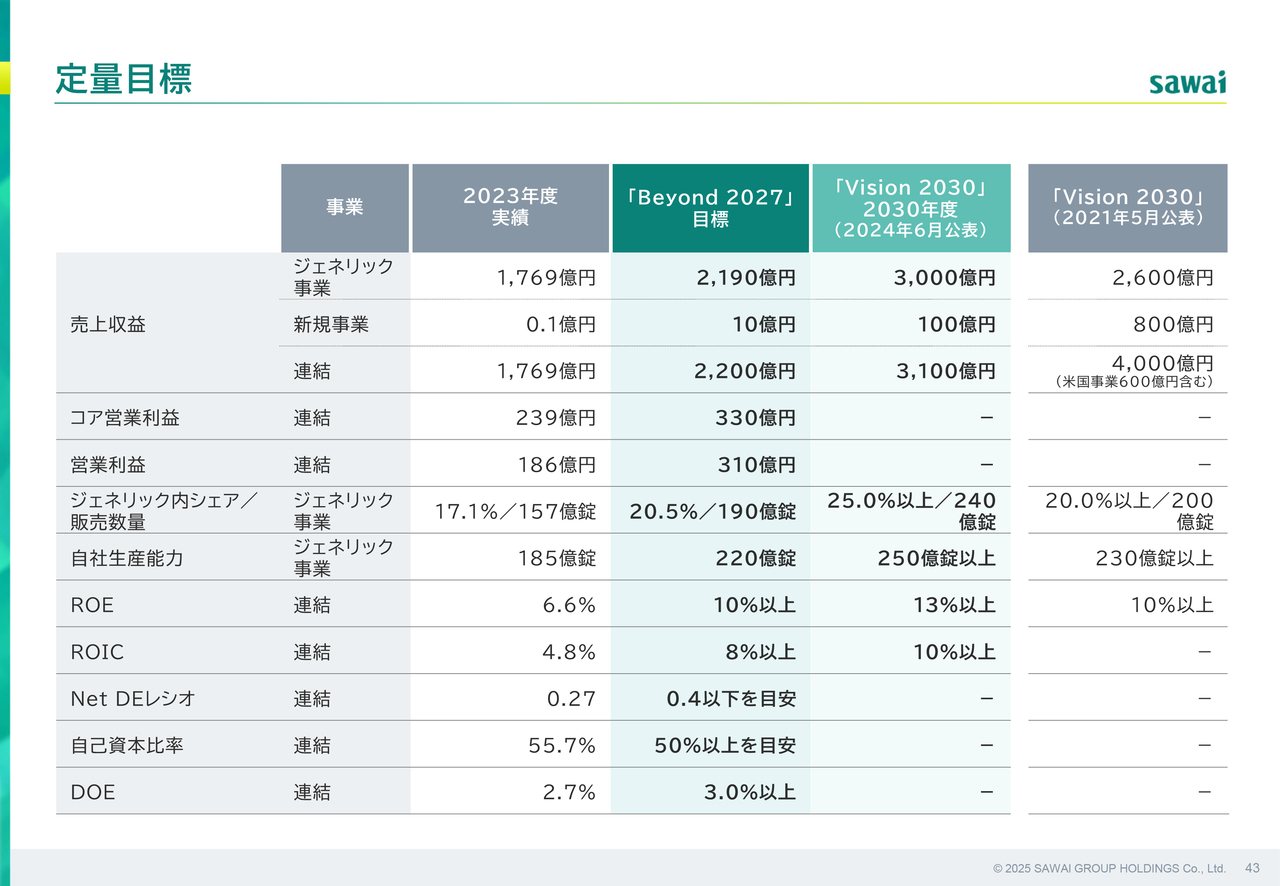

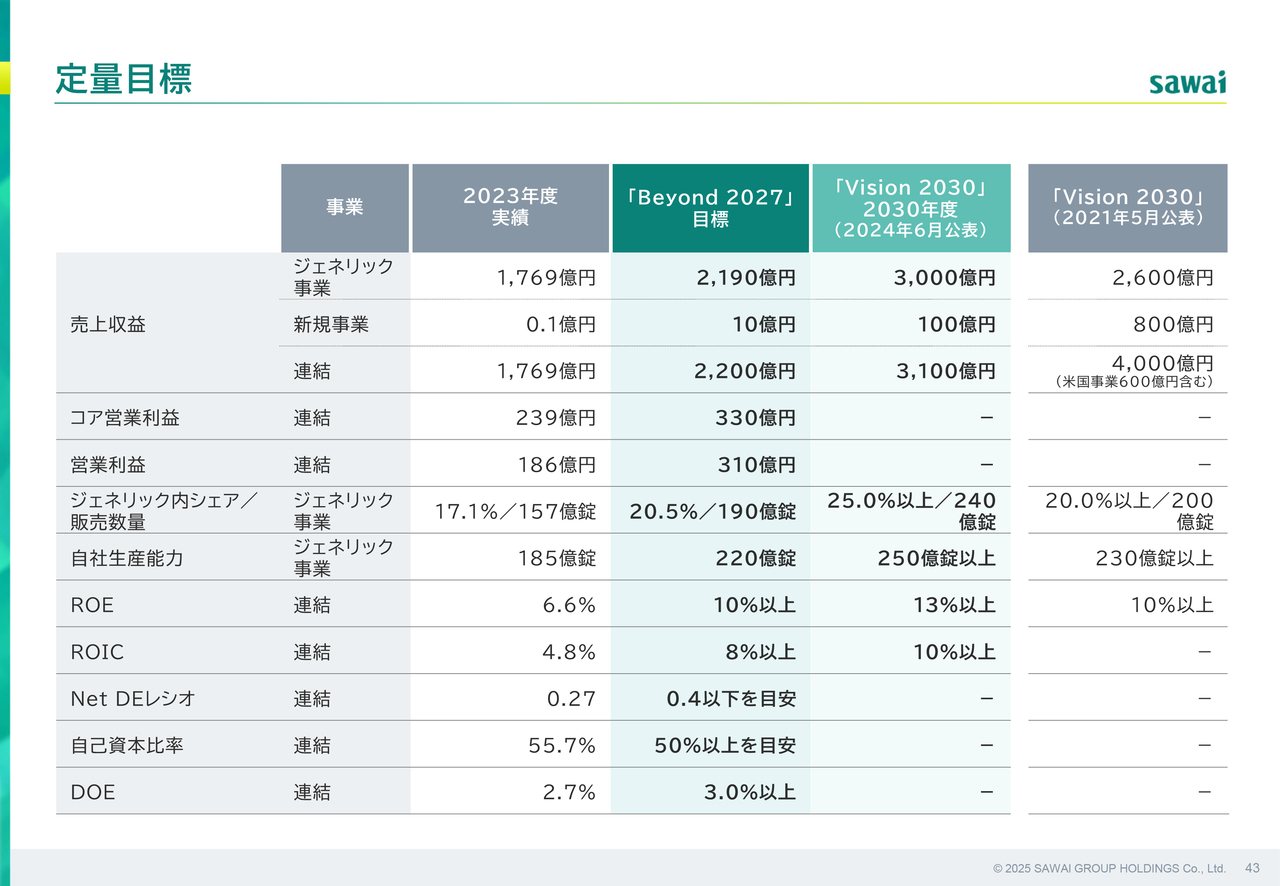

定量目標

髙良:中期経営計画「Beyond 2027」の目標数値です。最終年度の売上収益は、ジェネリック事業で2,190億円、新規事業で10億円、連結合計で2,200億円の規模を目指します。コア営業利益は330億円、ROEとROICはそれぞれ10パーセント以上、8パーセント以上とします。

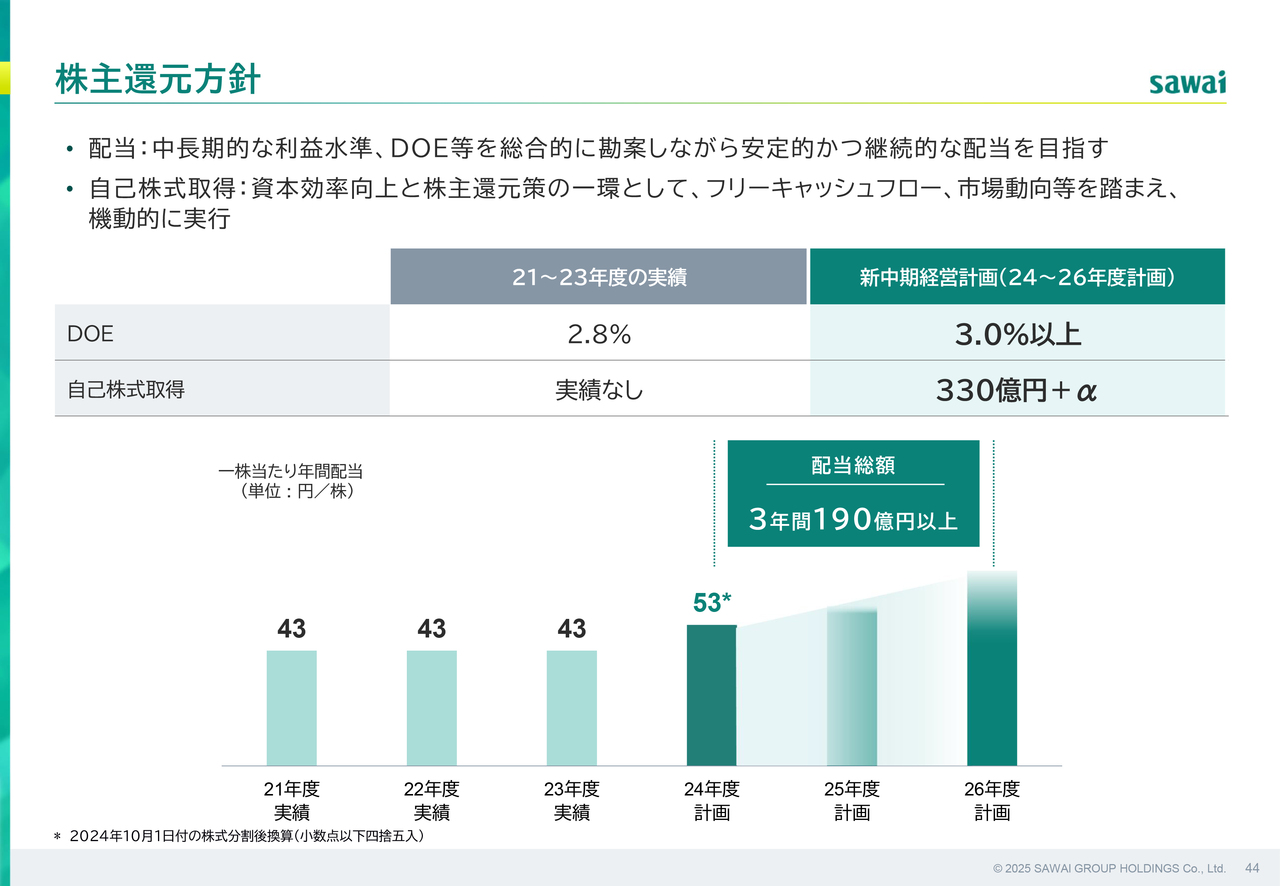

株主還元方針

髙良:株主還元方針です。当社は、株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題の1つとして位置づけています。

資本コストを一層重視するため、安定的かつ継続的な配当を実施する上で基準とする指標を、配当性向からDOEに変更し、3パーセント以上としています。今期は10円増配の1株当たり53円の配当とし、330億円の自己株式取得を実行しました。今後も株主のみなさまの期待に応えていくため、資本効率の向上と株主還元の充実を図っていきます。

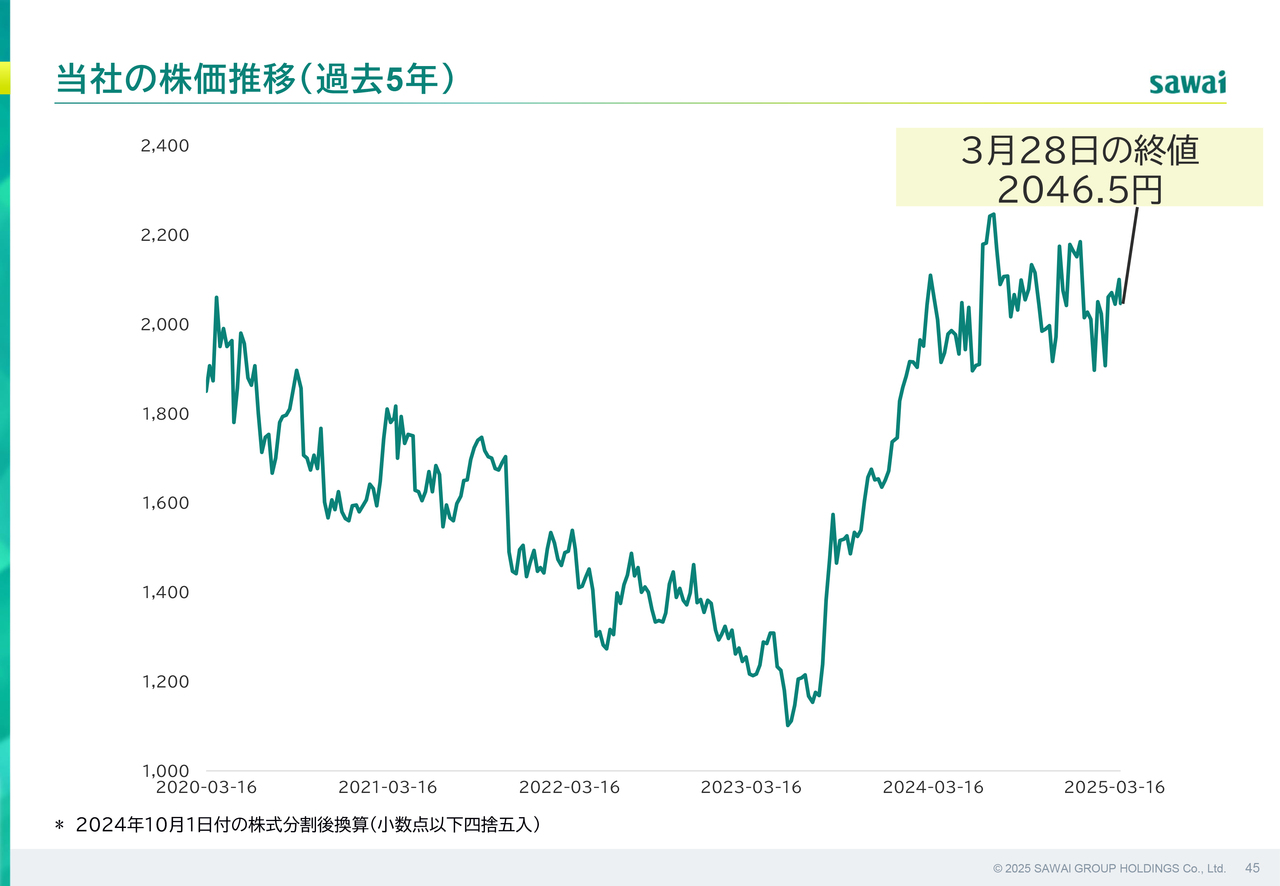

当社の株価推移(過去5年)

髙良:当社の株価推移です。私は5年前のセミナーで、「業界再編が始まる」とお話ししましたが、その兆しが確実に見えてきたと考えています。今後も生き残ってこの恩恵を受ける会社の筆頭に当社がいることは明確です。それを裏付けるように、カバレッジしているアナリストがレーティングを買いに、立て続けに引き上げているということもあり、株価はスライドのような動きとなっています。

説明は以上になります。

質疑応答:今後のM&Aの予定について

坂本:今後は再編や淘汰される企業が出てくるのではないかというお話がありました。現在、200社ほどあるジェネリックメーカーの中には、製造コストの高騰など、さまざまな問題により、製造ができなくなっている企業もあります。この背景には、製造コストが吸収できなくなり、決まった方法ではない方法でつくっており、まずかったという話もあります。このことは、やはり今後淘汰される1つのサインだと思っています。

加えて、今後も開発コストの上昇や、製造もたくさんしなければいけないということで、設備投資と研究開発の両方を吸収するためには、ある程度の規模が必要になると考えています。そうは言いながらも、製造能力を増強する必要もあるわけですが、1つの選択肢として、淘汰する企業の買収はお考えでしょうか?

髙良:結論から言うと、淘汰・再編される企業の買収はまったく考えていません。なぜかというと、冒頭に申し上げたように、我々は800品目を扱っており、業界トップの位置にいるわけですが、当然、買収する会社は規模が小さく、製品のラインナップも100品目あるかないか、50品目もないような会社がほとんどです。

そのような会社を買収すると、どのような弊害が起こるかということなのですが、我々は基本的に安売りをしません。医薬品を長期でサステナブルに供給するための設備投資の原資も確保しないといけないため、適正な価格で販売しています。一方で、中小企業はシェアを取るために安売りをする企業が存在します。そうなると、我々がその会社の製品を買収した場合、高い製品と安い製品が存在することになります。我々は高く売りたい、しかし医療機関側は安く仕入れたい、どちらの製品を残すかということになった場合、安い製品をやめると、それを使っていた医療機関や患者さんが困ってしまうことになるわけです。ですので、まったく利点がないという結論になります。

加えて、製造設備について考えた場合に、中小企業の設備は非常に小さいため、供給にプラスにはなりません。したがって、買収の可能性があるとするならば、会社を買収するのではなく、製造設備を買収するという選択肢はあると思います。

ただし、製造設備についておそらく候補に挙がってくるのは、先発医薬品を扱っている新薬メーカーの工場になると思います。冒頭にお話ししたように、ジェネリック医薬品の浸透率がどんどん上がってきているということは、新薬メーカーの稼働率が下がってきていることになります。したがって、そのような工場がこれからM&Aの市場に出てくる可能性が非常に高いわけです。

そのような工場を買収するメリットは何かというと、やはり設備があることです。しかしながら、ジェネリック医薬品の製造設備に変える必要があるため、すべての設備が使用できるわけではありません。さらに、工場を一から建てる必要がないというメリットもあります。

坂本:最近は工場の建設コストが、20年前に比べて2倍になっているという話を聞きます。

髙良:おっしゃるとおりです。新しく工場を作ろうとすると、まず土地を購入し、それから工場を建てるわけですが、ある程度の規模の工場を建てるとなるとおそらく400億円、500億円ほどかかると思われます。工場を建てたとしても、次は人を入れなければいけません。今はどこの業界も人手不足といわれており、何百人と入れようとすると、まずコストがかかります。さらに、人を入れたとしても、すぐに薬がつくれるわけではありません。教育をしなければいけませんから、一人前になるには2年、3年ほどかかります。

一方で、新薬の工場であれば、工場の方々は薬をつくる経験があり、GMPという医薬品の製造・品質管理基準をよく理解されています。したがって、まずそのような人材を含めた工場を買収することが、金額的にも時間的にも早いと考えています。

ただし、稼働率を上げるという意味でいくと、新薬メーカーの製品を作りつつ、徐々にジェネリック医薬品に変えていくことによって、持ち出しがないようにする必要があります。おそらくこれがベストなM&Aの選択肢だと考えています。

坂本:最近は高分子の薬や注射薬が増加しているようですが、製造設備が非常に特殊で、クリーンルームまではいかないものの、一般的な工場では製造できないためコストが高いという話を聞きます。実際、そのような感じなのでしょうか?

髙良:おっしゃるとおりです。非常にコストがかかります。当社は製品ラインナップは錠剤が中心ですが、我々のラインナップにあまりないような製品を扱っている工場を買収するというのは、もちろん選択肢としてあると思います。

しかしながら、やはり特殊なことと、注射剤や軟こうなどの外用剤、点眼薬というのは原価が非常に高く、ジェネリックで出そうとすると採算が合わないものも多いということもあります。

質疑応答:次期中期経営計画について

坂本:営業キャッシュフローを積極的に成長投資に振り向けていくということですが、次期中期経営計画のイメージを教えていただけますか?

髙良:当然、そのタイミングで当社に対するさらなる需要があれば、生産設備に対する投資を優先していきます。一方で、営業キャッシュフローをより伸ばすということと、投資は継続しつつ、目標に掲げている2030年度ROE13パーセント以上を目指す計画です。

質疑応答:新規事業へリソースを投入する理由について

坂本:現在、ジェネリック医薬品市場が伸びている状況で、そこに注力していくと、業界での勝ちが見えているところまで御社は来られているのではないかと思います。その中においても、少しだけだとは思いますが、新規事業にリソースをかけている理由を教えてください。

髙良:おっしゃるとおり、これからも間違いなく当社は生き残っていくだろうと思っています。ただ、冒頭お話ししたように、薬価改定という避けては通れない国の制度があります。薬価の中で事業を行っている限り、薬価はどんどん下がっていきますので、どうしてもここを考えなければいけません。そうしますと、まだ余力があり、ジェネリック医薬品事業がキャッシュカウであるうちに、新たな成長分野にも取り組んでいく必要があると考えています。

中でも、デジタル医療機器やアプリというのは、薬価改定によりどんどん下がるビジネスではないため、そのような意味でいくと、まだ余力のあるうちに、薬価に依存しないもう1つの柱を立ち上げることが必要なのではないかと考えています。

質疑応答:FY2026年の営業利益310億円の手応えについて

坂本:「FY2026年の営業利益310億円というのは、かなり強気な計画に見えます。もちろん薬価で左右される部分もあると思いますが、何か手応えみたいものがあれば教えてください」というご質問です。

髙良:現在、工場の稼働率を上げようとしています。スライドでご説明したとおり、65億錠の生産余力ができつつあるということで、こちらの稼働率が、来期、再来期とどんどん上がってきます。そのような意味で、利益への貢献が出てくることが予想されます。どちらかというと、3ヶ年の中期経営計画の中でも、1年目、2年目よりも3年目にぐっと上がるような計画を立てていますので、今の時点では強気に見えるかもしれませんが、我々としてはインラインで動いていると考えています。

質疑応答:御社が目標としている会社について

坂本:「国内においては、ライバルはいるものの、今はよい位置につけているということですが、海外のジェネリック市場に目を向けると、大きな会社があったり、日本の先発医薬品メーカーが少し手を出したり、過去にはいろいろとあったかと思います。御社が目標にしている会社はあるのでしょうか? あるとすれば、その会社と御社の現在の差はどれほどあるのでしょうか? また、海外進出の予定はないのでしょうか?」というご質問です。

髙良:実は過去に米国市場に進出したことがあったのですが、今はいったん撤退し、日本国内の足場固めをしているような状況です。撤退した主な理由は、市場環境の急激な悪化です。日本には薬価制度がありますが、米国には基本的に存在せず、自由に製品の値段を上げたり下げたりすることができ、製品の付加価値を価格に反映できることが魅力の1つです。

しかしながら、インドのメーカーが非常に安い価格で市場に参入し市場環境が急激に悪化しました。そのような市場環境で戦うのは想像以上に厳しいのではないかと考えました。

一方で、供給不足などの課題がある国内ジェネリック医薬品市場に経営資源を集中させれば、大きな成長のチャンスになると考え、このような判断となりました。

したがって、我々が目標にしているジェネリック医薬品メーカーは特になく、逆に目標にされる立場にいなければいけないと考えています。

坂本:今後、もしまた海外進出の機会があるとすれば、開発できる会社もおそらく限られてくると思いますが、やはり高付加価値品といったもので戦っていくというイメージでしょうか?

髙良:そうですね。特許戦略でもお話ししましたが、当社は特許調査・分析力という強みを有しています。したがって、そのような知財戦略で、あらためて海外に進出することはあり得るかもしれません。実際にその強みを生かした製品は米国ですでに販売しています。

質疑応答:現在の製造稼働率について

坂本:「製造効率や稼働率を上げていくというお話がありました。もちろん製品によって変わってくる部分はあると思いますが、現在の稼働率はどのぐらいでしょうか?」というご質問です。

髙良:既存の工場については基本的には80パーセントほど稼働して、残りの余力で急な需要に対応するのですが、現状は薬不足ということで、それを超える状態でフル稼働しているような状況です。一方で、需要拡大に対応するためここ数年新たに稼働開始した工場の稼働率はまだ低い状況で余力があります。これらを活かして今後増産対応しさらなる生産効率の向上を目指します。

質疑応答:製造工場の集約化について

坂本:「製造工場の地図を見ると、全国に点在していますが、もっと大きな工場を集約して作ったほうが効率化につながるように思います。ここはBCP(事業継続計画)などを考えているのでしょうか?」というご質問です。

髙良:もちろんBCPの観点では、分散といった発想は重要かと思います。しかし、仮に集約化するとしても、承認から申請まで1年以上かかることや、設備を新たに作るとなると、けっこうコストや時間がかかるため、今はやるべきタイミングではないと考えています。

髙良氏からのご挨拶

髙良:ジェネリック医薬品業界は、まさに今、転換点を迎えています。今後は、安定供給の実現や、あるべき企業の条件整理など、そのために業界再編をいとわない、しっかりした企業だけが生き残り、恩恵を受けていくと思われます。これから数年、当社にとって非常にヘルシーな状況が必ず訪れると確信していますので、ぜひ長期的な視点でご覧いただければ幸いです。本日はありがとうございました。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日企業に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:今後売れそうな医薬品はなんでしょうか?

回答:パイプラインは非開示であることから具体的な品目名は説明できませんが、当社が注力している低分子市場においては引き続き一定程度の特許切れが見込まれます。

そのため、今後も毎年新たな製品(ジェネリック医薬品)の発売を予定しています。

<質問2>

質問:開発にはどのくらいの方が携わっているのでしょうか?

回答:2024年12月末現在で全体の従業員数が3,311名、うち研究開発部門の人員数は300名です。

<質問3>

質問:「薬価の採算性向上×生産量増」で来期以降はかなり良くなってくるのではと考えています。26年3月期は回収期と捉えてよろしいでしょうか?

回答:26年3月期はフリーキャッシュフロー、利益とも増加できればと考えていますがまだ回収期ではありません。27年3月期以降より大きな成長を実現したいと考えています。

<質問4>

質問:新規事業について2030年に向けてはここが大事になってくと思います。現在の状況と取り組みについてお聞かせください。

回答:40ページ目に記載している案件のうち取り組みが進んでいるものとしては、デジタル・医療機器事業です。これらは総合ヘルスケア企業として、未病・予防の分野から、薬物治療に加えて新たな選択肢の幅を広げるための治療分野まで人々の健康への貢献を目指すにあたって参入しています。

非侵襲型ニューロモデュレーション機器、減酒治療補助アプリについてはそれぞれ2025年度に発売予定です。また、NASH(非アルコール性脂肪肝炎)を適応症とする治療用アプリも2027年度の発売を目指しています。

これら分野については今後も製品ラインナップの拡大とともにマネタイズに向けての取り組みを進めていく予定です。

<質問5>

質問:過去業績を伸ばしてこられたのはどういった要素が伸びたからなのでしょうか?(薬の種類が増えた、1つの種類の薬の生産が増えた、など)また、今後についても同様に教えてください。

回答:業績拡大の大きな要因の1つが先行投資です。2002年にジェネリック医薬品の普及促進が国の方針となったのですが、その時代から先んじて積極的な設備投資をしてきたことで需要拡大に対応し成長を実現してきました。

現在でも将来の需要に対応すべく先行投資を継続しています。

<質問6>

質問:御社の強みのうち、特に優位性が高いのはどれでしょうか?

回答:「研究開発力」と「安定供給力」の2点だと考えています。

まず、競合他社との利益率の差という意味では研究開発力です。

特許調査・分析力や製剤技術力を活かし当社だけが先行して発売するあるいは当社しか開発できない品目が毎年あります。特許切れの医薬品を他社よりもいち早く発売することが他社よりも高い利益率とシェア向上に繋がっています。

また、医療機関からの評価やシェアという点では供給能力も優位性の1つです。

「薬局が選ぶ信頼されるジェネリックメーカー」として15年連続1位を獲得していますが、この中で当社が最も評価されているポイントが供給能力です。

これら強みが他社と比較しての売上、利益率の高さに繋がっているものと考えています。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

4887

|

2,321.0

(15:30)

|

+12.5

(+0.54%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

サワイGHD、4-12月期(3Q累計)最終が58%減益で着地・10... 02/13 13:00

-

サワイGHD(4887) 2026年3月期第3四半期決算短信〔IF... 02/13 13:00

-

前場に注目すべき3つのポイント~市場の関心は衆院選に向かいやすい~ 02/03 08:42

-

週間ランキング【業種別 騰落率】 (12月12日) 2025/12/13

-

前日に動いた銘柄 part1日本新薬、ユー・エム・シー・エレクトロ... 2025/12/08

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 17:24

-

今日 17:23

-

今日 17:21

-