【QAあり】マイクロアド、データプロダクト「UNIVERSE」が好調 大手直販と中小顧客が戦略通り着実に拡大

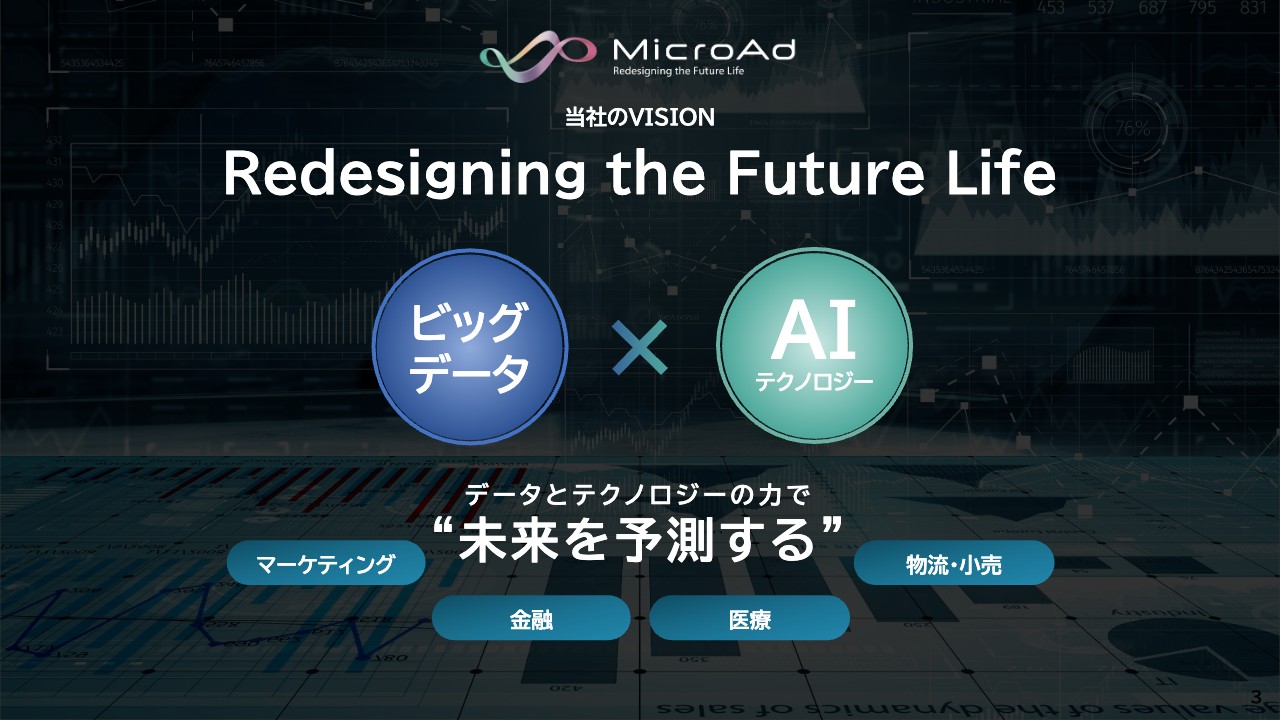

当社のVISION

渡辺健太郎氏(以下、渡辺):代表取締役社長執行役員の渡辺です。

はじめに会社概要と事業についてご説明します。当社は膨大なデータをAIによって分析する、広く言えば「未来を予測する」会社です。現状で社名のとおり、広告・マーケティングが主軸事業ではありますが、将来的にはその範囲を広げていきたいと思っています。

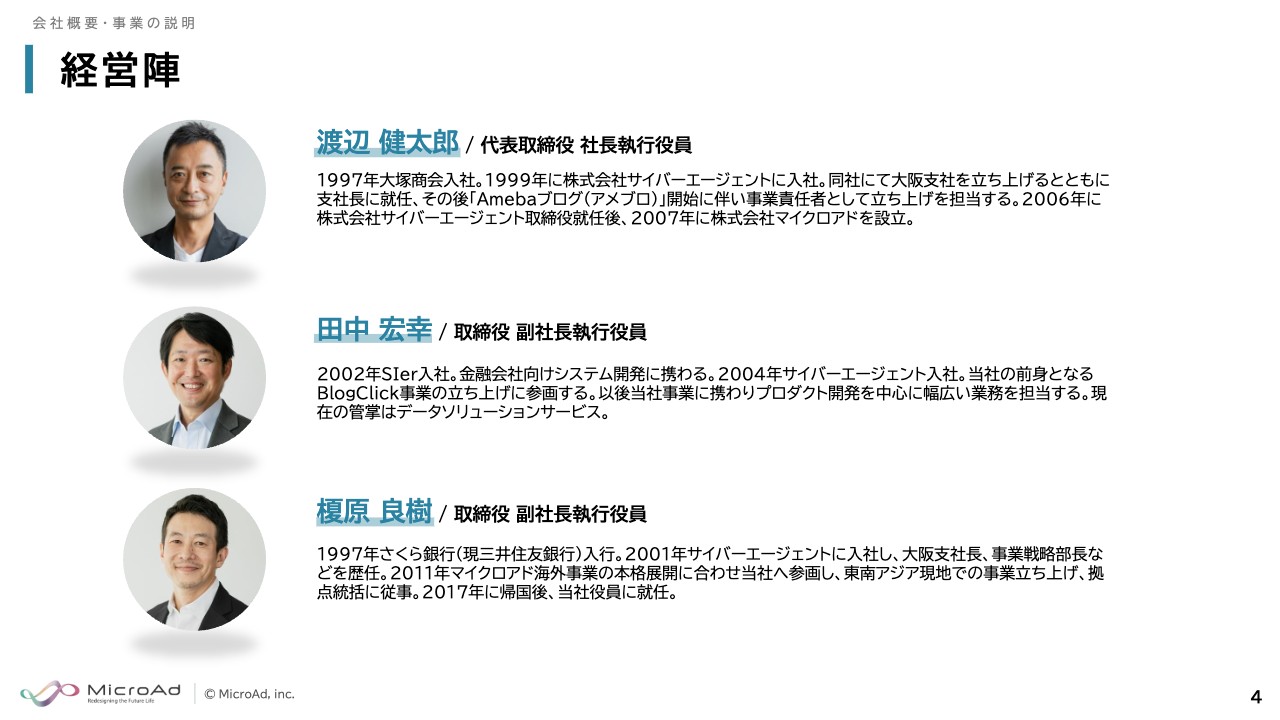

経営陣

渡辺:経営陣のご紹介です。私のキャリアとしては、1999年にサイバーエージェントに入社し、「Amebaブログ」など主に新規事業の立ち上げを担当していました。2006年の取締役就任後、2007年に株式会社マイクロアドを設立しています。

副社長の田中と榎原もサイバーエージェント出身であり、経営陣としてはインターネット業界で20年以上のキャリアを持ち、かなり経験豊富な経営チームであることが1つの強みとなっています。

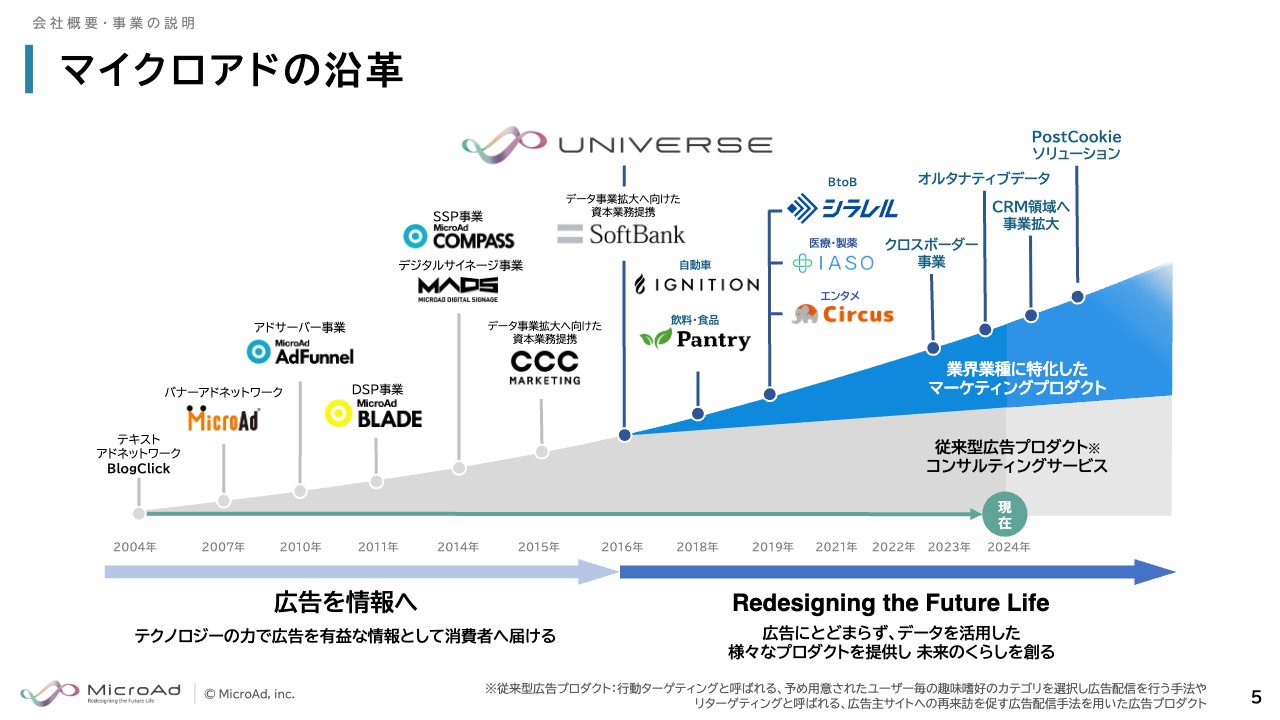

マイクロアドの沿革

渡辺:当社の沿革です。当社は2007年に設立し、広告業界にかなり長く携わっています。その頃からアドテクが盛り上がりを見せ始め、日本ではその草分け的存在としてDSP(注1)やSSP(注2)などを展開しています。2015年から2016年あたりにかけて、アドテク事業からデータ事業へと大きく舵を切りました。

(注1)Demand-Side Platform(デマンドサイドプラットフォーム)の略。広告主が広告効果を最大化するためのプラットフォーム。

(注2)Supply-Side-Platform(サプライサイドプラットフォーム)の略。媒体社、メディアが広告収益を最大化するためのプラットフォーム。

契機となったのは、「Tポイント」です。最近「Vポイント」と統合され、当時とは別のサービスになりましたが、「Tポイント」を展開していたCCC社と業務提携をしました。そのほか、ソフトバンクをはじめ数多くのデータを持つ大手企業との資本業務提携により、2015年頃からデータビジネスに舵を切りました。

そこからは、自動車業界、飲料・食品業界など業界・業種に特化したデータプラットフォームによるマーケティングサービスを展開しています。

今後はデータを使った広告ビジネスのさらなる拡大が見込まれますが、それ以外の領域にも少しずつ展開しています。

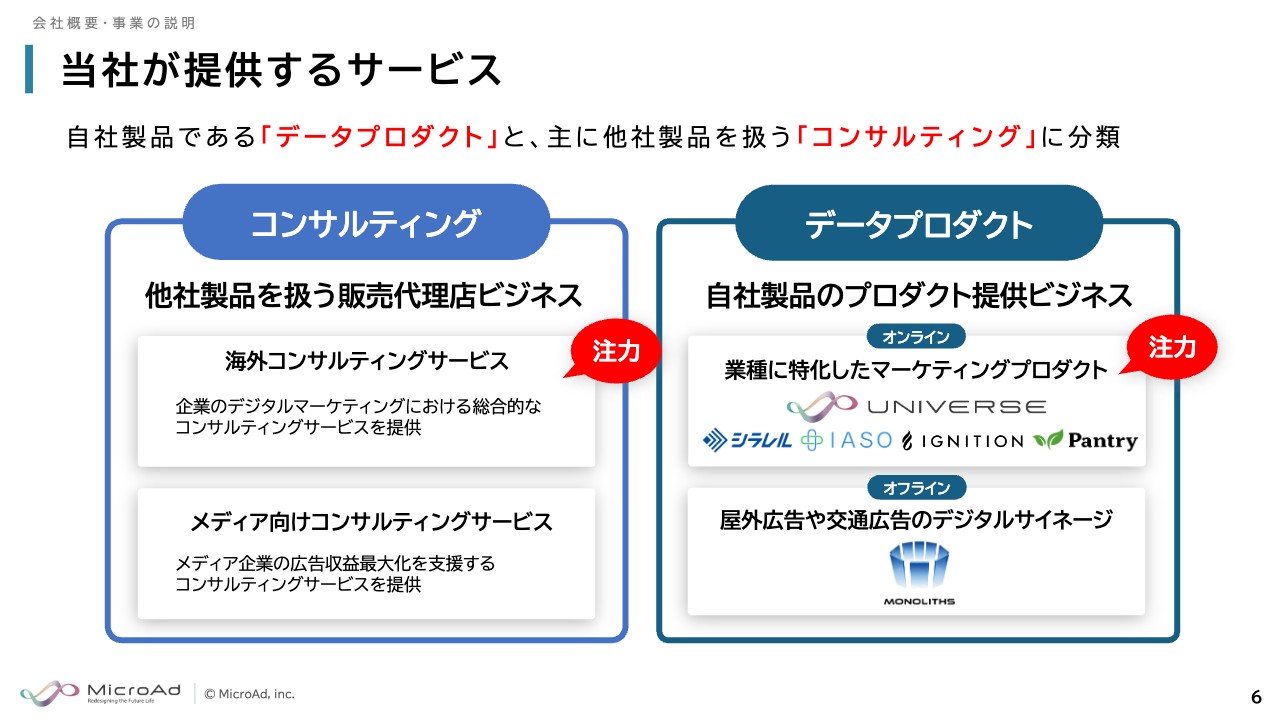

当社が提供するサービス

渡辺:当社が提供する具体的なサービスは、自社製品であるデータプロダクトと、主に他社製品を扱うコンサルティングの大きく2つに分類しています。

データプロダクトの主軸として注力しているゾーンは、業種に特化したマーケティングプロダクトを展開している「UNIVERSE」です。

一方、コンサルティングでは、当社は海外にもいくつか拠点を持ち、海外事業も展開しています。今後は特に、非常に盛り上がっているインバウンドを中心としたビジネス展開に向けて、海外コンサルティングサービスにも注力しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):質問を交えながら進めていきたいと思います。大きく2つの事業を展開されていますが、コンサルティングとデータプロダクトの売上や粗利の比率について教えてください。

渡辺:データプロダクトのほうが徐々にシェアが大きくなっており、半々に少し届かない程度です。海外コンサルティングやインバウンドなどの新しい領域が大きく伸びると比率もまた変わってきますが、現在は近い比率となっています。

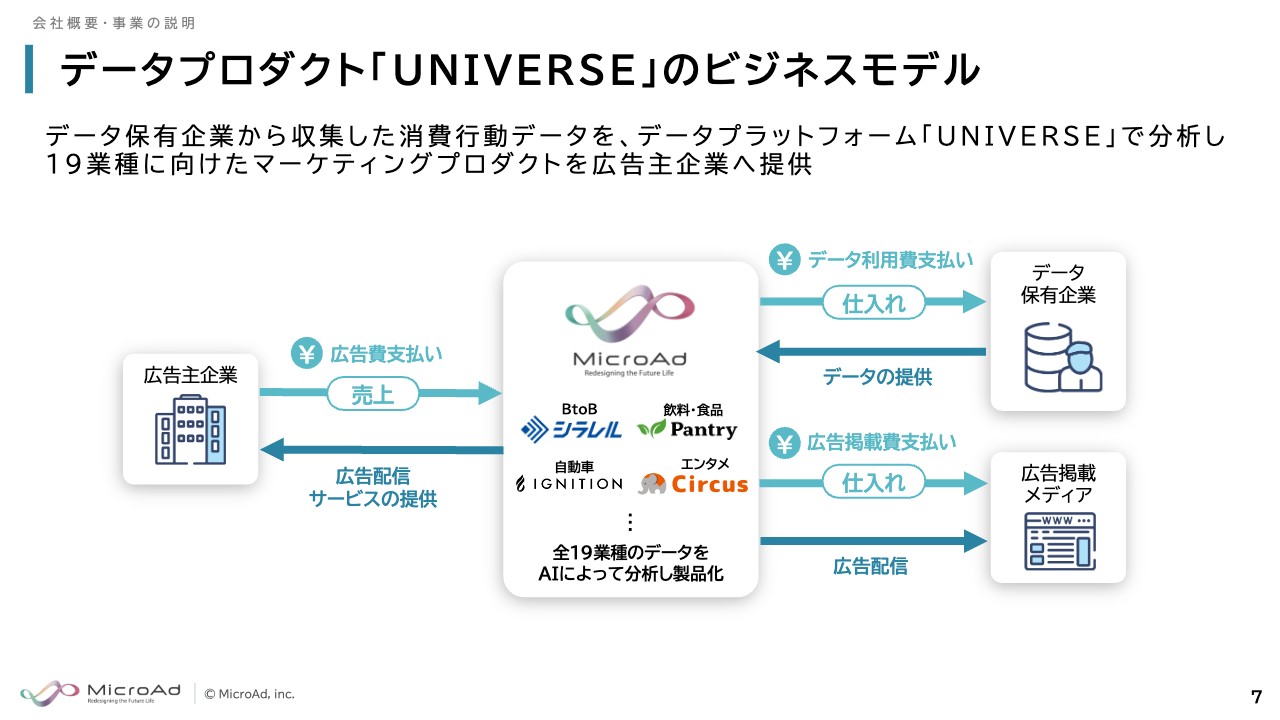

データプロダクト「UNIVERSE」のビジネスモデル

渡辺:データプロダクト「UNIVERSE」のビジネスモデルです。仕入れ先としては、大きく2つあります。1つはデータ保有企業からのデータの仕入れ、もう1つは広告掲載メディアからの広告枠の仕入れです。そのデータを加工して商品を作り、広告主に販売します。

データ保有企業や広告掲載メディアとは、それぞれの売上に応じて何パーセントかを戻す契約を結んでいます。

坂本:最近では一般的なビジネスになってきていますが、BtoBの部分もあるため、個人投資家には意外と知られていないと思います。よく受ける質問かもしれませんが、そもそもデータの売買は行ってよいものなのでしょうか? データのマスキングなどもあると思いますが、そのあたりの事情を教えていただけますか?

渡辺:データの売買といっても、もちろん個人情報などは入っていないものです。業界や業種にもよりますが、このあとにご紹介する自動車業界の例では、そのメディアのアクセスログのデータのみを預かります。それだけ見ても何のことかはわからず、あまり価値もないような、かなりざっくりしたデータを受け渡しするイメージです。

データプロダクト「UNIVERSE」の業種特化製品

渡辺:「UNIVERSE」の業種特化製品として、BtoBの「シラレル」、自動車の「IGNITION」のほか、最近では地方自治体向けの「まちあげ」などが伸びています。

坂本:高成長の部分はご説明いただきましたが、 「UNIVERSE」で分析した全19業種のうち、苦手な分野や今後取り組みたい分野はあるのでしょうか?

渡辺:苦手な分野は特にありませんが、そもそもデータが少なければ、苦手である以前に商品が作れないという面はあります。

また、特に注力したい分野があるということではなく、現状では今あるものを拡張するような取り組みが多くなっています。

例えば、地方自治体の取引先が増えており、今はインバウンドが非常に盛り上がりを見せていますが、すべての自治体が潤っているわけではありません。「隣りの町は賑わっているが、うちはまだ認知が足りない」という相談を受けることもあります。

そのような課題に対して、海外コンサルティングサービスとつなげて派生商品を作るというように、既存サービスを拡張していく動きが多くなっています。

「UNIVERSE」の自動車メーカー向けプロダクト

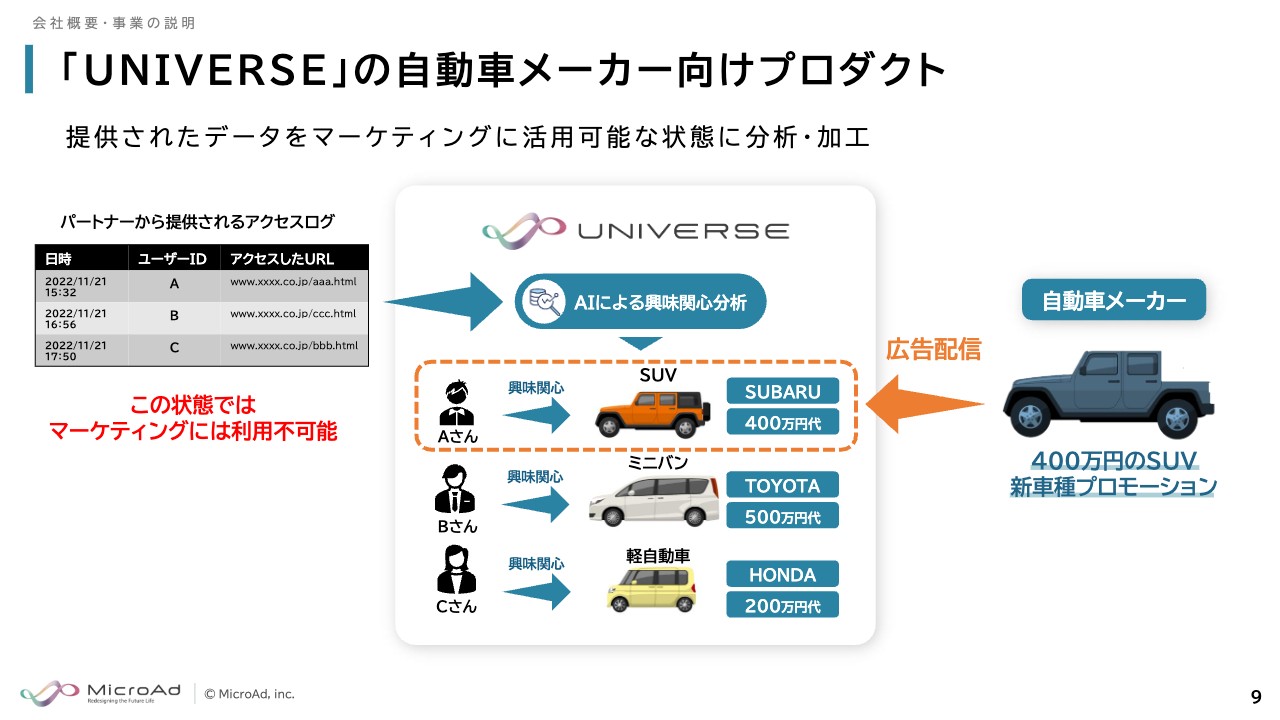

渡辺:先ほど車のデータについて少しお話ししましたが、実際にデータをどのように扱っているのかはイメージがつかめないと思います。そして業界ごとに使用するデータがまったく違うために、業種によっても扱い方は異なります。

例えば、車の場合であれば車専門Webサイトの運営会社と提携し、保有しているアクセスログを預かっています。アクセスログには「何時何分にこのブラウザからこのページにアクセスしました」というような情報のみが膨大に記録されていますが、そのままでは使えないためAIによって分析しています。

具体的には、まずURL先のページを読み込んで言語解析します。すると「これはトヨタの何々という車種の新商品のレビュー記事である」など、AIが分類していきます。このように、単なるアクセスがトヨタの新しい商品に対するアクセスだとわかります。

さらに、その一つひとつの車種について、SUVなのか、軽自動車なのか、高級車かミドルレンジかなど、データベース照合させて分析すると、よくわからないデータの集まりが、「トヨタの400万円台のSUVの新車へのアクセスだ」ということまでわかるようになります。

車は価格帯や用途でマーケティング対象となる人がまったく違うため、そのようにきれいなデータベースを整えることで、初めてメーカーやマーケターの方々が使えるものになるというイメージです。

坂本:それに合わせて広告をマッチングさせたりすることもあるのですか?

渡辺:そのとおりです。

坂本:インターネットで自分が過去に閲覧したサイトのバナーが出てきてびっくりするというのは、この仕組みによるものですか?

渡辺:当社が手掛けているのは、さらに手前の段階です。今のお話では、過去にサイトを閲覧した人に対して、何度もバナーを表示させていくアプローチです。

我々はそのもう少し手前で、「この商品を買おうかな」とまでは思っていない、「ちょっとSUVを見てみようかな」という段階の人たちに向けたものです。ブランディングとして、そのような段階の人たちに「こういう商品がありますよ」と知らせるような、認知を手がけています。

マイクロアドの強み・参入障壁

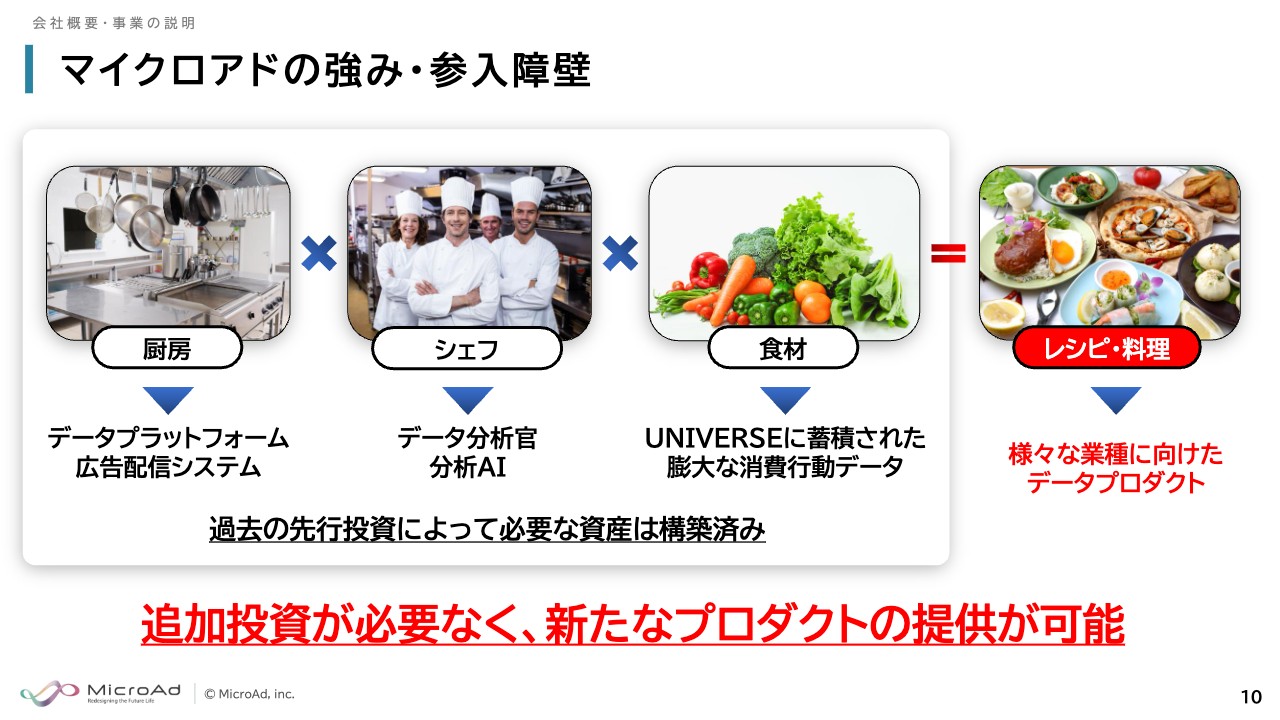

渡辺:BtoCであればわかりやすいのですが、一般的に当社のようなBtoBで、かつテクノロジーが絡むビジネスは非常にわかりにくいものです。そこで、我々の強みや参入障壁が何なのか、レストランに例えてみました。

まず、レストランを経営するには厨房が必要です。この厨房は、我々で言えばデータプラットフォームや広告配信システムです。どちらもかなり膨大なデータ量を扱うため、開発にかなりお金も時間もかかるような巨大な厨房が必要になります。

そこでデータを加工・処理する分析官は、シェフにあたります。もちろん人間だけではなく、AIも含めたかなり専門的なシェフがいます。どのような料理でも出せる巨大な厨房に、さまざまな料理のスペシャリストがいるイメージです。

当然それだけで料理はできず、食材が必要です。この食材というのが、我々のビジネスにおけるデータです。

それらがすべて揃って初めて、中華料理、フレンチ、和食など、あらゆるものを作れるようになります。我々の場合も、膨大な種類のデータがすべて揃って、初めていろいろな業種に向けた商品が作れる事業となります。

この3つを揃えるためには、お金も時間もかかって非常に困難であることが、当社の強みであり参入障壁です。今からスタートアップで参入しようとは到底思わないような状態になっていることが強みとなっています。

2024年9月期 通期業績予想に対する進捗

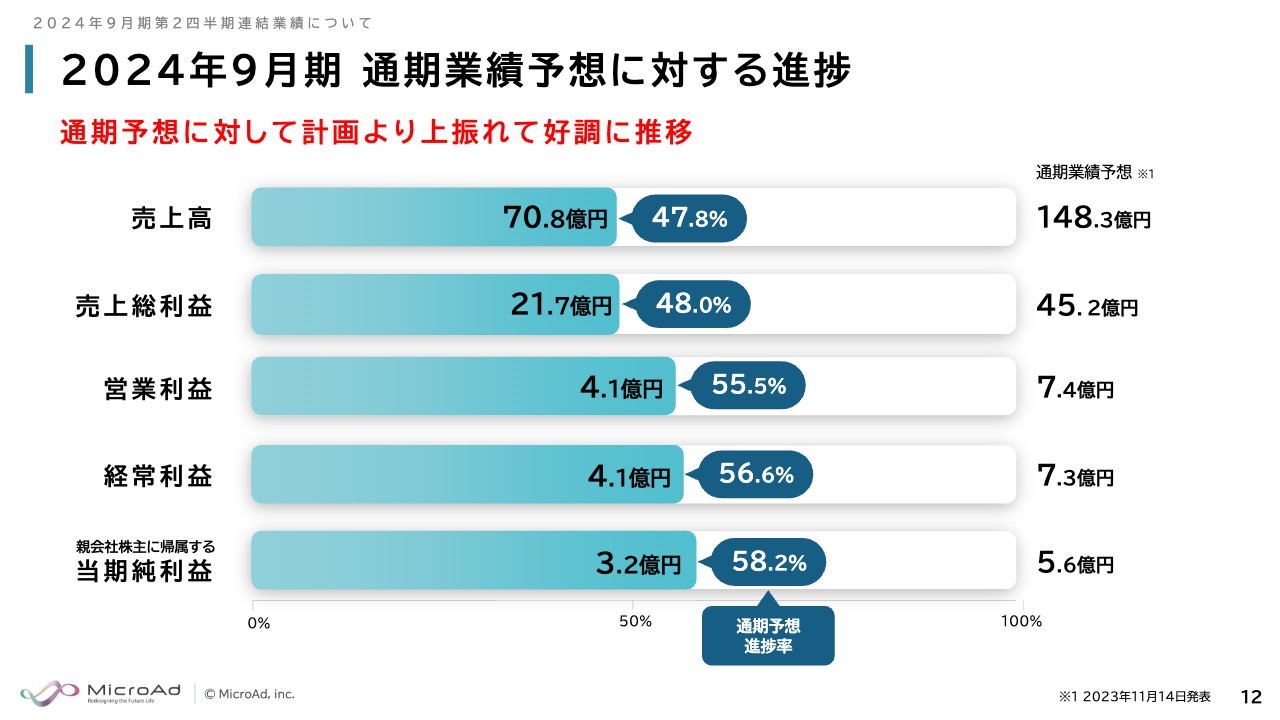

渡辺:続いて、2024年9月期第2四半期の連結業績について簡単にご説明します。

ちょうど期の折り返し地点となりますが、期初の通期業績予想に対する進捗です。営業利益以下が進捗率55パーセント以上と、上半期においては計画より上振れて好調に推移しており、現時点では下半期次第という状況です。

坂本:営業利益の進捗率が良い理由は何でしょうか? 季節変調の有無も含めて教えてください。

渡辺:季節変調ではもともと上期が強い傾向がありますが、今回は下期偏重の計画となっています。理由としては、2023年9月期後半にあたる昨年の7月から9月は広告業界全般が非常に不況で、当社もかなり落ち込み、その回復スピードがどの程度なのかわからなかったためです。

特に第1四半期にあたる10月から12月の計画をかなり保守的に見て、後半に巻き返す計画でしたが、上期の保守的な計画に対して思ったよりも戻りが早かったことが理由です。

坂本:動向を見ていると各社回復してきたと感じますが、要因はありますか? アフターコロナの部分で違うところにお金を使ったのか、あるいは完全に新型コロナウイルスが払拭されたために踏み込んだのか、分析結果のようなものがあれば簡単に教えてください。

渡辺:広告各社は景気の影響を受けたと言っているため、我々もそのように言ってはいるのですが、正直なところはよくわかりませんでした。

坂本:落ち込んだ理由もよくわからないですね。

渡辺:実際にマクロ経済が非常に落ち込んだかといえばそうでもなく、よくわからず、すっきりしない感覚でした。

坂本:結果的には戻ってきているということですね。

渡辺:おっしゃるとおりです。

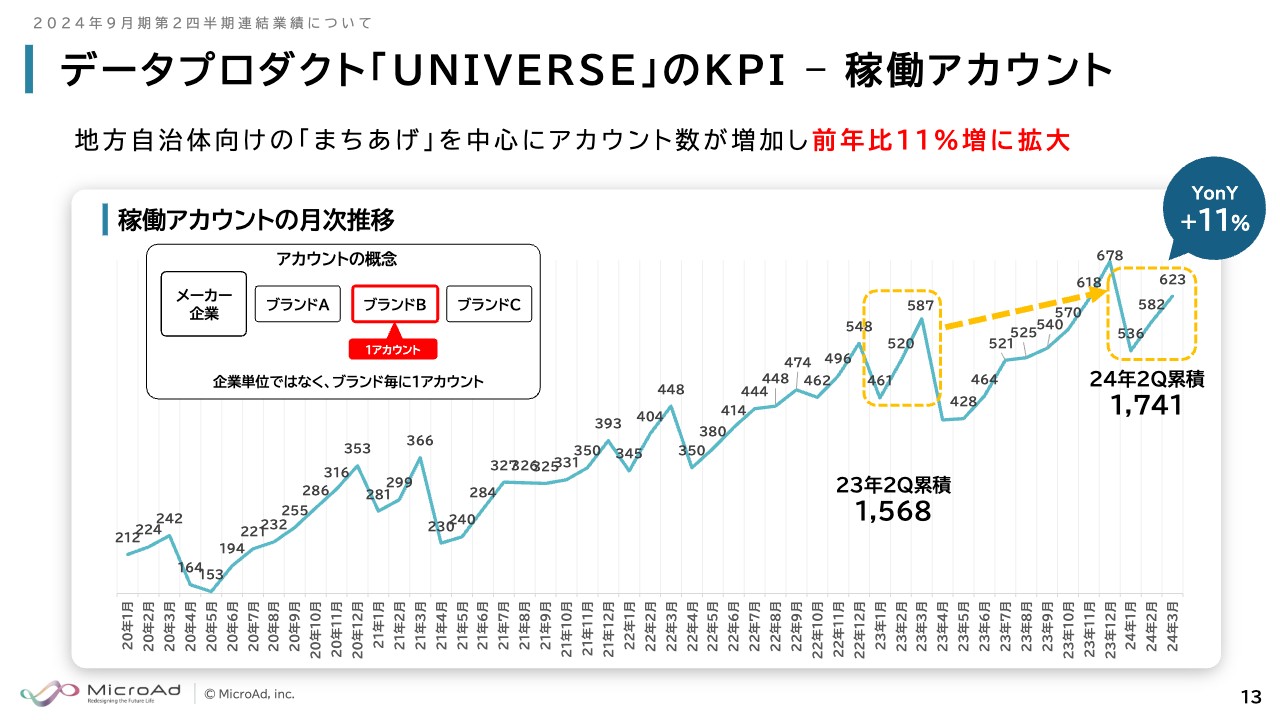

データプロダクト「UNIVERSE」のKPI – 稼働アカウント

渡辺:「UNIVERSE」のKPIでは稼働アカウント数を重視しています。なぜ社数ではなくアカウント数なのかというと、我々の場合は取り扱いブランドの数を重視しています。それは、ブランドごとに予算があるためです。

例えば、特に飲料メーカーでは、サントリーの商品にはビールもあればお茶もありますので、サントリーを「1」とカウントすると実態がわからなくなります。そのため、予算ごとに存在しているブランド数をカウントしているというのが、まず定義となります。

スライドのグラフにも示しているように、第2四半期は前年比で11パーセント増加と順調にきています。細かく推移を見ると、昨年12月に大きく伸び、今年1月にがくんと落ちたところから戻ってきたという動きになっています。

昨年12月にかなり大きく伸びたのは、地方自治体に注力していることがあります。12月はふるさと納税の駆け込みにより、小さい自治体も含め、かなり多くの自治体でニーズが高まることが、非常に強かったということになります。

坂本:データプロダクトの課金体系はどのようになっているのでしょうか?

渡辺:基本的には予算ありきです。例えば、今は6月ですので、まず7月と8月に100万円ずつ、200万円の配信をしたいという見積もりをいただきます。

そして、ある程度そのような目的に応じて「これくらいの配信ができますよ」という見積もりを出し、オーダーいただくという流れです。そのオーダーどおりにきちんと納品することを基本として、その配信量に応じてご請求するかたちです。

UNIVERSEの顧客属性ごとの推移と見通し

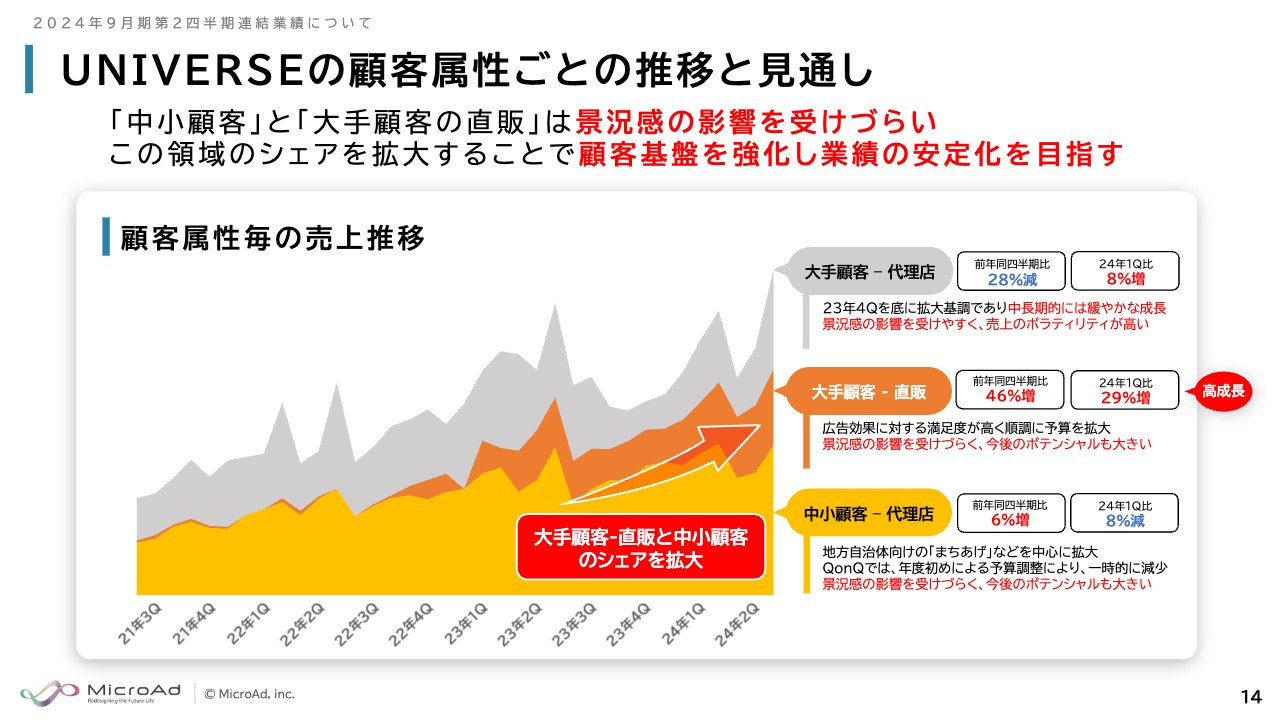

渡辺:「UNIVERSE」の顧客属性ごとの推移と見通しです。さらに分類すると、現状では3つの販売チャネルや顧客層があります。

1つ目は、スライドのグラフにグレーで示している代理店経由の大手顧客です。ここはよくテレビで見かけるようなお客さまのゾーンです。先ほどもお話しした、前期の第4四半期に非常に落ち込み、そして戻りつつあるゾーンでもあります。

先ほど「景気観と言っているがよくわからない」と言いましたが、そのようにあいまいな波を受けやすいことから売上の上下変動がわりと大きく、ボラティリティが高いゾーンになります。

前年同四半期比では28パーセント減、第1四半期比では8パーセント増となり、大きく下がりました。前年比ではまだ戻りきってはいませんが、第1四半期すなわち3ヶ月前から見ると戻っていますので、戻り基調にあるゾーンです。

2つ目は、グラフにオレンジで示している大手顧客の直販で、直近では大きく伸びてきています。eコマースや集客など、広告効果が大変わかりやすい領域のお客さまで、前年同四半期比では46パーセント増となり、第1四半期比でも29パーセント増とかなり伸びているところです。

3つ目は、グラフにイエローで示している代理店経由での中小顧客で、前年同四半期比で6パーセント増と堅調に伸びています。第1四半期比では8パーセント増となっていますが、これは先ほどもお話しした地方自治体が12月を中心に大きく伸びるためです。

グラフで一番上にあるボラティリティが大きい層の比率は、下の2つの層で全体のシェアが高まることにより少しずつ安定していくようなビジネス構造になっています。下の2つの層をしっかり伸ばし、去年のような景気のマイナスの波など、売上の変動があっても全体として受け止められるような体制を作っていくことが販売戦略となります。

2024年9月期 第2四半期連結業績まとめと見通し

2024年9月期第2四半期の連結業績まとめとしては、スライドに記載した4点です。ここまでは上の2項目についてご説明してきました。下の2項目については後半でお話しします。

規制される3rdPartyCookieとは?

坂本:Cookie規制については、業界ではけっこういろいろな話がありますが、個人投資家もおそらく正しく理解していない部分があると思いますので、ぜひご説明をお願いします。

渡辺:Cookie規制については、最近たまにメディアで目にすることも増えてきたと思いますが、よくわからないという方も多いと思います。

日常の中では「なんとなくサイトにアクセスすると、何かメッセージがポップアップで出てうざいな」という程度の認識ではないかと思いますので、簡単にご説明していきます。

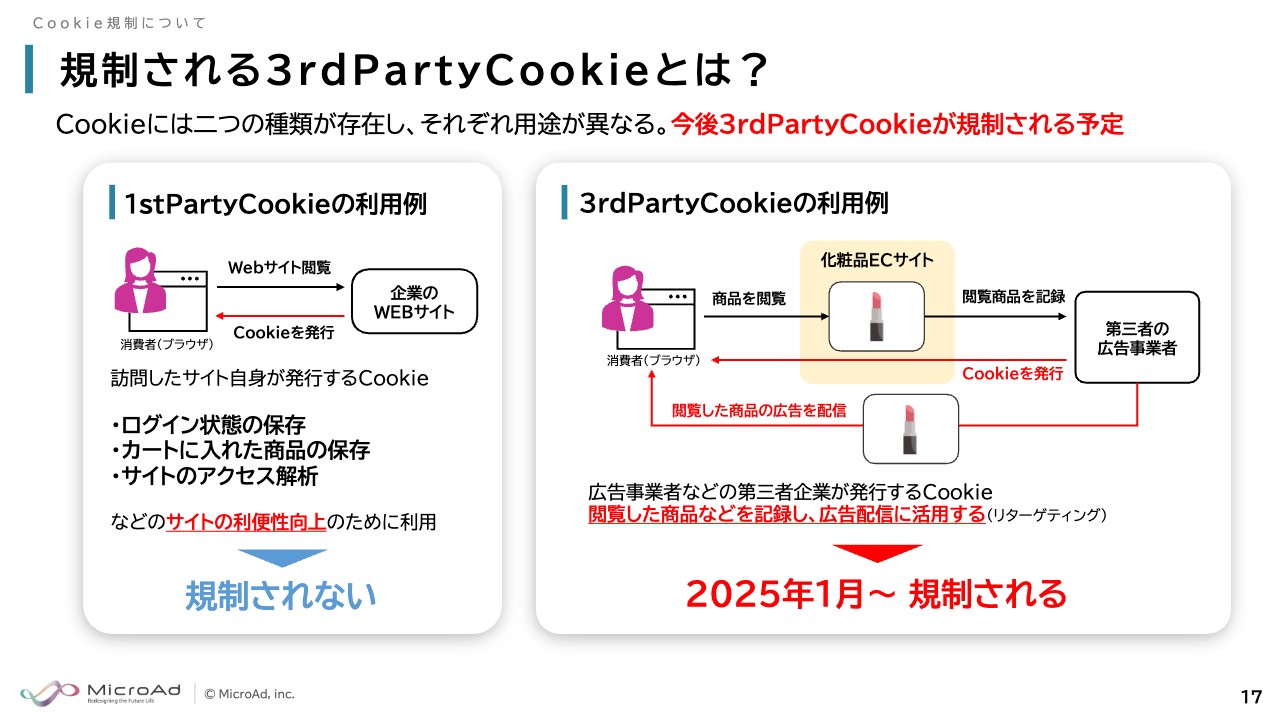

「そもそも3rdPartyCookieって何?」ということですが、まず、Cookieには2種類あります。1stPartyCookieと3rdPartyCookieです。規制対象となるのは3rdPartyCookieです。

この2つがどのように違うのかというと、まず1stPartyCookieはサイト自身が発行するCookieです。例えば化粧品メーカーの直販ECサイトであれば、サイトを訪問した際にその化粧品メーカーが発行するCookieによって、ブラウザに訪問履歴が付けられるようなイメージです。

どのようなところで使われるのかというと、例えばログイン状態の保存があります。よく使うサイトで、ログイン画面にあるチェックボックスにチェックを入れると、毎回アクセス時にログイン状態となっています。一度カートに入れた商品が後日発注しようとした時にきちんと残っているのも同様です。

サイトオーナーの場合は「アクセスを解析してもう少し使いやすく変えていこう」など、極めて一般的な使い方をします。これは主にサイトの利便性向上に使われるものですので、当然規制はされません。

では、3rdPartyCookieは何なのかというと、サイトにタグを埋め込み、我々も含めた第三者の広告配信事業者と契約することによって、アクセスしたデータやほかのサイトにアクセスしたデータをもとに広告配信するような仕組みです。

先ほどお話があった「一度商品を見ると、広告がバンバン出てくるのはなぜだ」というのは、まさにこの仕組みです。

つまり、簡単に言えば第三者の広告配信事業者が広告に使うようなCookieが3rdPartyCookieだということです。これが今後規制されるところです。

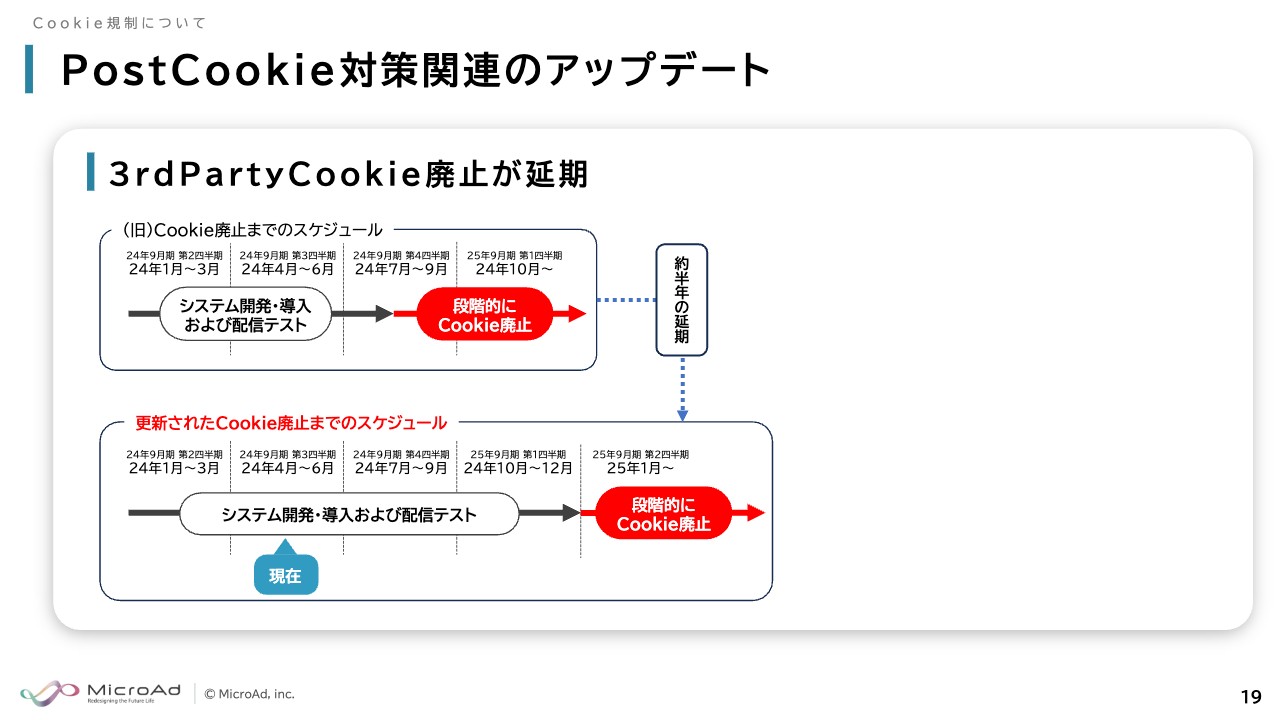

本来であればもうそろそろ規制されるはずでしたが、延期され、来年1月から規制されるという話になっています。

坂本:完全廃止はそれから何年後かという感じですか?

渡辺:それは明示されておらず、ただ「段階的に」と言われています。現状では1パーセントほど、実際にテスト的に行われています。

それが来年1月から10パーセントになるのか、あるいは30パーセントになるのか、という見えない部分はありますが、そのようにある期間でまた比率が高まっていく流れです。

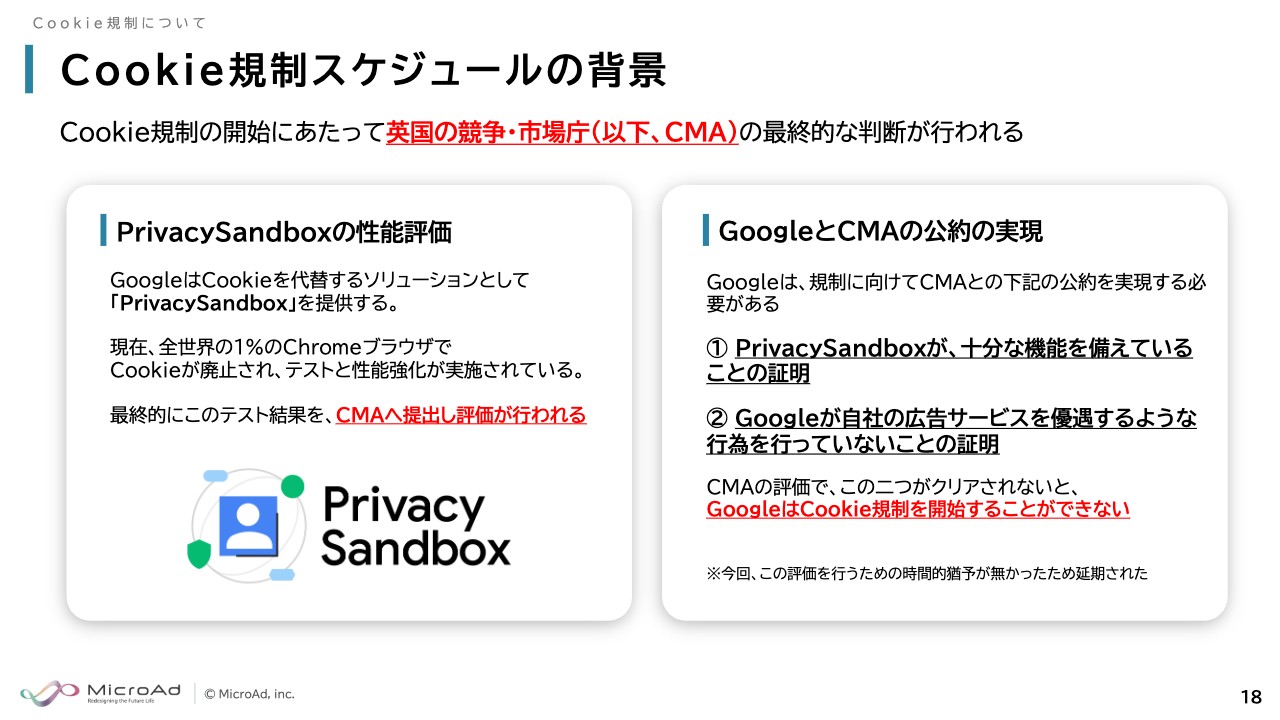

Cookie規制スケジュールの背景

渡辺:そもそも、なぜこのようなことになっているかというと、Cookie規制というのは具体的には「Google Chrome」への規制です。したがってこれはGoogleに対する規制です。誰が判断しているのかというと英国の規制当局です。

「Google Chrome」の3rdPartyCookieが使えなくなる代わりに、代替品として用意されたものが「PrivacySandbox」という機能です。これは、広告配信事業者などがプライバシーを保護しながら広告ビジネスを継続できるようにGoogleのChromeブラウザに実装される機能です。

GoogleとCMAという英国の規制当局との間の公約として、1つはこの「PrivacySandbox」がきちんと使えるものであること、もう1つは、彼ら自身も広告ビジネスを手がけているGoogleにとって、「PrivacySandbox」が自社の広告サービスだけに有利な仕様になっていないかということです。

この2つの証明を求められているものの、Googleがまだクリアしていないために、今回は延期になったということです。

坂本:英国の規制当局が出てきましたが、単に英国が使わなければいいのではないかとも思えるのですが、ここには何か権威などがあるのでしょうか?

渡辺:英国というよりも、基本的には欧州です。もともと欧州は米国と比較すると厳しく、特にGAFAには厳しいところがあります。

PostCookie対策関連のアップデート

渡辺:我々はもともとCookie規制に対して以前からかなり準備してきました。3rdPartyCookie廃止の延期は、当社にとっては単純に開発などいろいろな準備の期間が延びたことになります。

デジタルマーケティングの手法とプライバシーデータ

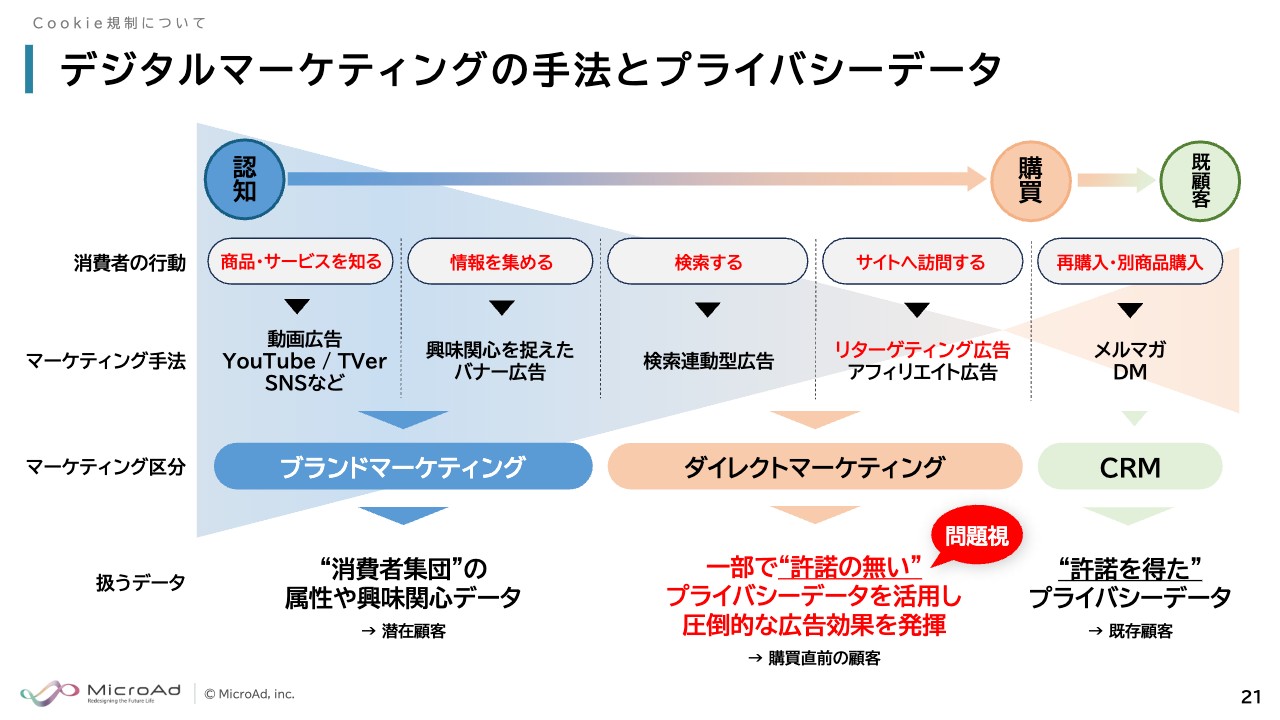

渡辺:ここまでは「Cookie規制とはこのようなものですよ」という全体像の話でした。ここからは、実際に広告ビジネスはどう変わるのか、その中でマイクロアドはどうするのかなど、もう少し具体的な話となります。

一般的な広告は、認知から購買、リピートと、まずその商品を知ってもらうところから始め、知ってもらえると次に検索などでさらに詳細が調べられ、そこで一度見たものを広告で出すなどして、最終的に購買に至ります。

商品の種類にもよりますが、購入した後に「今ならキャンペーンがありますよ」などのDMにより、リピートしてもらうような流れが一般的なマーケティングの流れとなります。

今回のCookie規制で一番影響を受けるのは、購買の直前のゾーンです。要は、先ほどのリターゲティング広告とまったく同じようなことはできなくなり、今よりも少しピンポイントではなくなります。

坂本:マイルドになるということですね。

渡辺:どうしても「うざいな」と思われるものは、裏を返すと、結局広告効果がよいということです。そのようなところが規制され、だいぶマイルドになっていきます。

そのため、今後はそれ以外の領域が必然的に伸びそうだというのが、これからのざっくりとした変化になります。

坂本:ダイレクトマーケティングなどは、やはり売れますのでお金をかけるところも多いですよね。特に中小企業などのほうが、ECにお金をかければ売れるということで、多額の広告費をかけて売っていたと思います。

スライドの図にある、ダイレクトマーケティングの部分が小さくなってくるのであれば、おそらくブランドマーケティングの部分が大きくなってくるだろうと思います。するとやはり大企業優位の広告という流れになるのではないでしょうか? そこで御社はどのように動き、どのように収益を得ていくのでしょうか?

渡辺:単にブランドマーケティングといっても、幅が広いのです。「やはり大企業なのか?」というお話は、テレビCMに代表されるような、かなり広範囲にばらまくような広告を指してのことかと思います。それ自体の広告効果はどんどん下がってきていますので、単純にテレビが復活するような状況にはならないと思います。

すると、もう少し工夫した、ブランドマーケティングの中でも、ダイレクトマーケティングよりは購買に近い、新しいものになります。つまり、ピンポイントとまではいかずとも、顧客層をもう少し絞っていくようなものが求められていくのではないかと思っています。

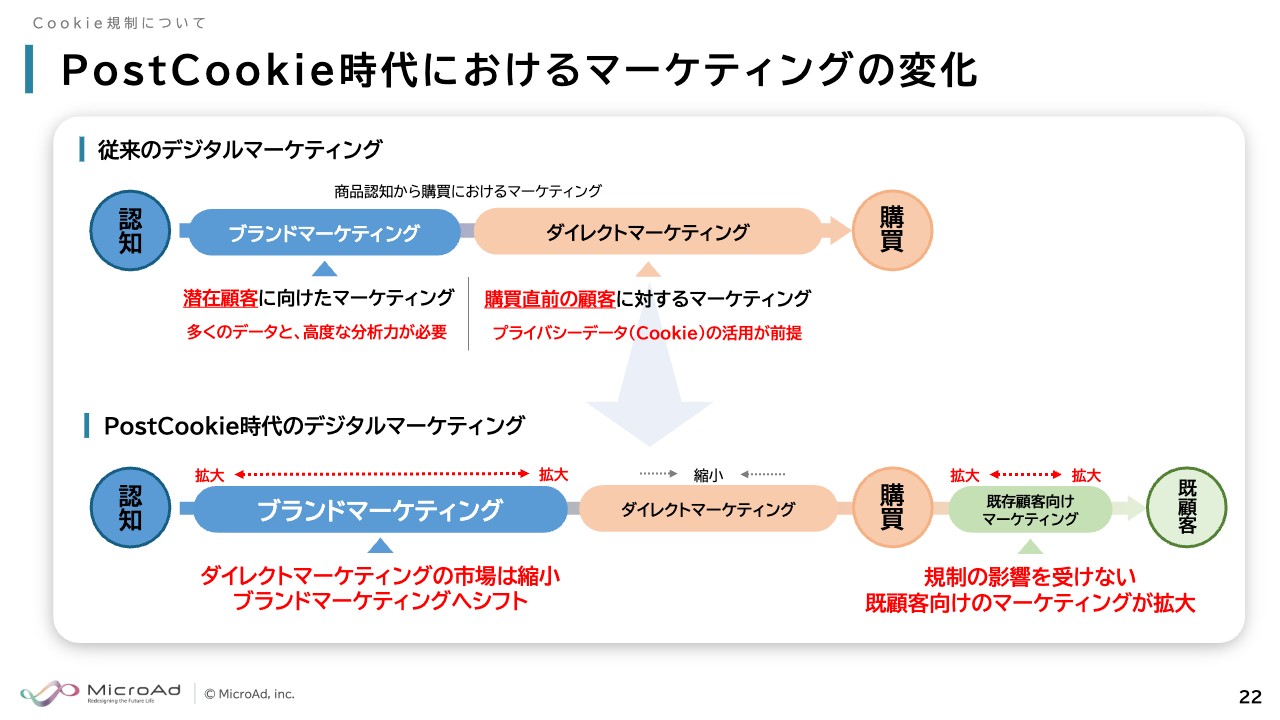

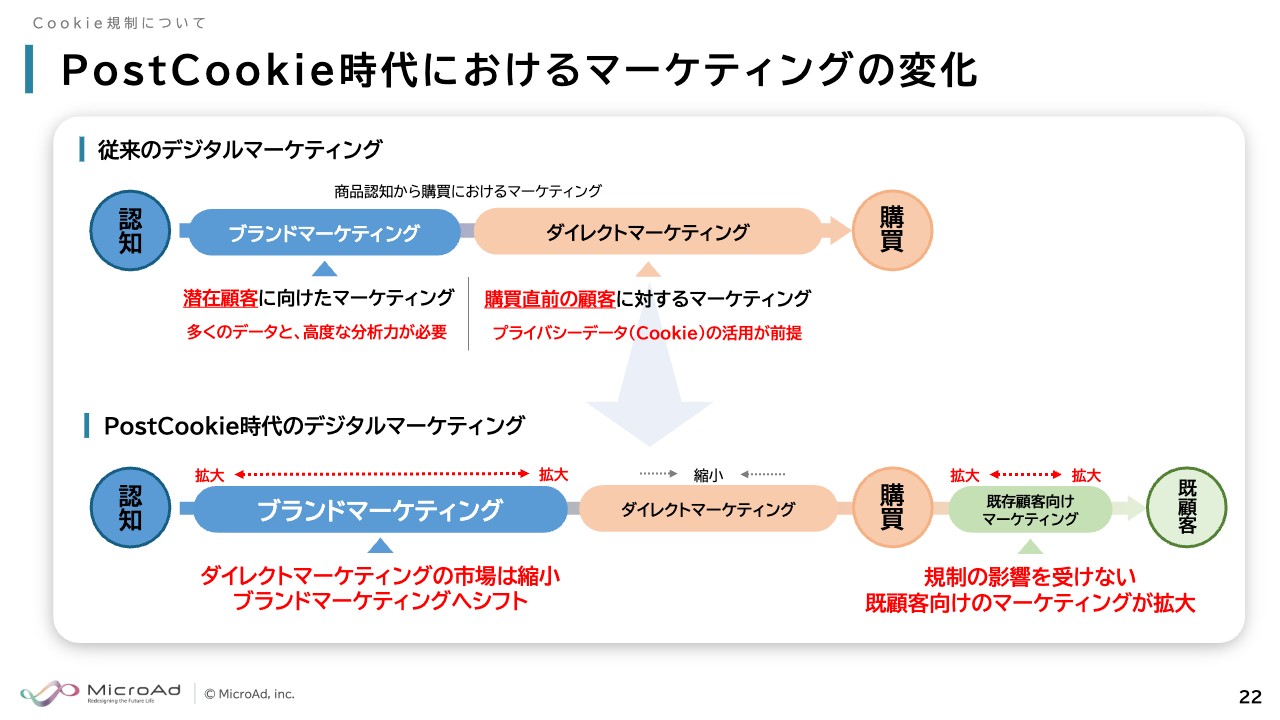

PostCookie時代におけるマーケティングの変化

渡辺:PostCookie時代におけるマーケティングの変化として、スライドではシンプルにブランドマーケティングとダイレクトマーケティングの2つに分けています。

まさに先ほどのご質問に関連しますが、ダイレクトマーケティングのうち、特に購買に近い部分が縮小し、それ以外が拡大します。大きく言うと、1つはスライド下段にも示したブランドマーケティングのゾーンと、もう1つは既顧客のゾーン、すなわちCRM(顧客関係性マネジメント)でリピートのお客さまをさらに増やしていくゾーンです。

例えば、新規のお客さまを1万円で獲得できていたところ、倍の2万円かかるようになったとします。すると、2万円で獲得したお客さまを今までよりも大事にすることで、2回だったリピートを4回にする、このような部分にもより注力されるようになるのではないかと考えています。

ブランドマーケティングとCRMの2つが伸びそうだというのが、マーケティングの全体感だと思っています。

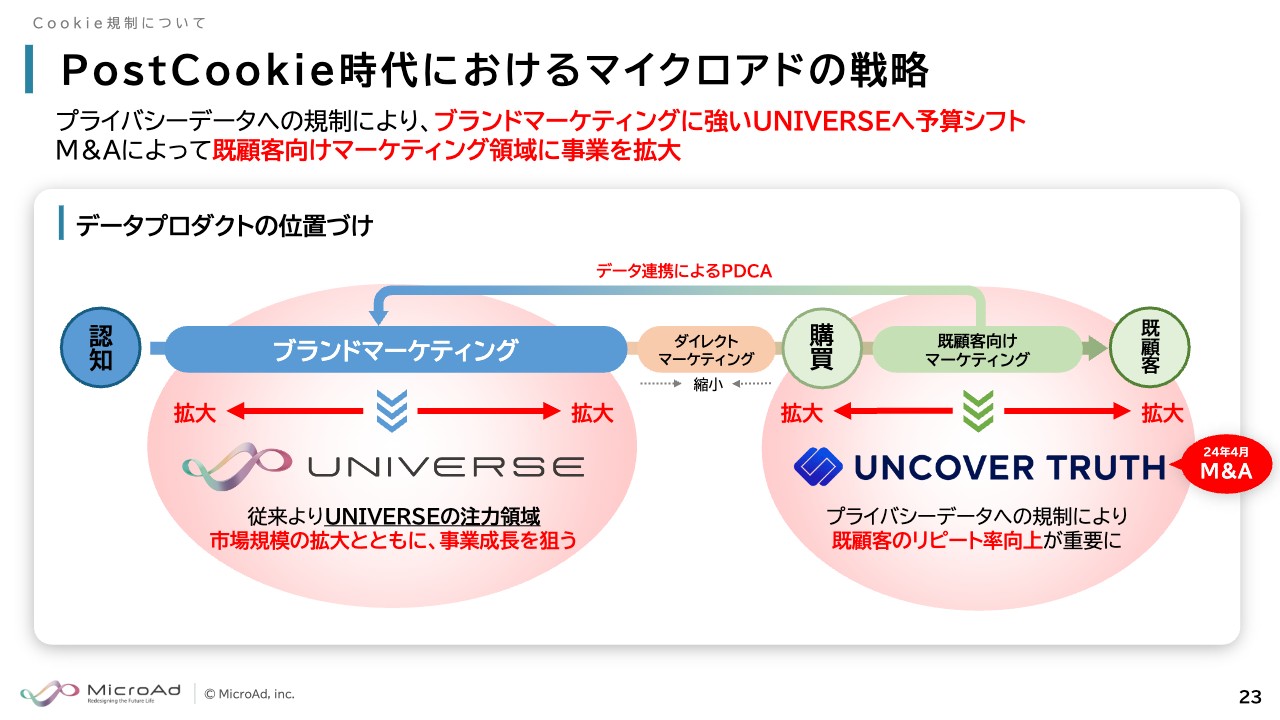

PostCookie時代におけるマイクロアドの戦略

渡辺:ブランドマーケティングについては、当社はもともと「UNIVERSE」でまさにその領域を手がけていました。そこで、Cookie規制によって縮小するゾーンから、ブランドマーケティングによってしっかり拡大していこうという考えです。

もちろん従来とまったく同じものだけに取り組むのではなく、もう少し拡張する必要があるとは思いますが、従来のゾーンは伸ばしていきます。

CRMについては、購買後のマーケティングを手がけているUNCOVER TRUTH社という会社を今年4月にM&Aし、グループ入りしていただきました。これもCookie規制の時代を見据えた打ち手です。

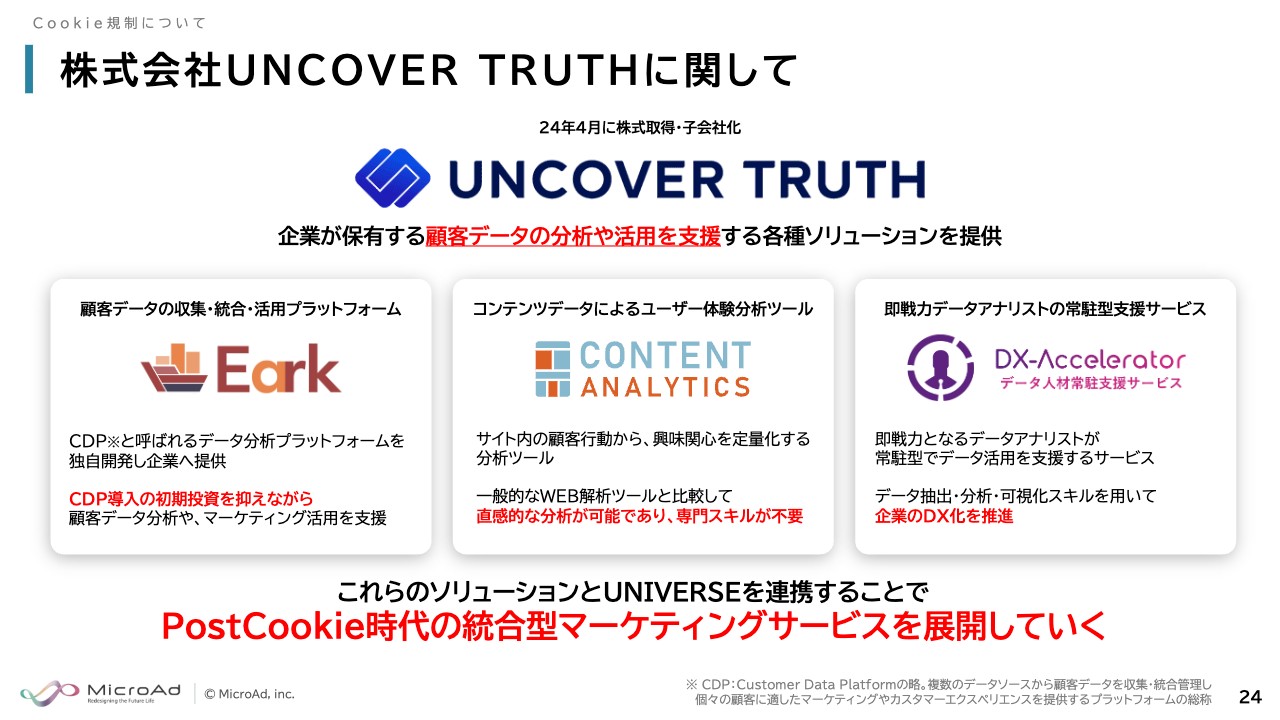

株式会社UNCOVER TRUTHに関して

渡辺:UNCOVER TRUTH社のビジネスは大きく3つです。まずスライド左側の「Eark」というサービスで、これはCDPと呼ばれるデータ分析プラットフォームです。顧客のさまざまなデータが集まっているデータベースを比較的安価に、ツールとして提供しています。

スライド中央は、コンテンツデータによるユーザー体験分析ツール「CONTENT ANALYTICS」です。サイト内の顧客行動を見て、どのようなコンテンツや分野に興味・関心があるかを分析し、サイトをより使いやすく、売上につながりやすくしたり、リピート購買につながるように改修したりできるツールです。専門スキルがなくても使える点が強みです。

しかし、やはり「データを扱える人材がいないため人材を支援してほしい」というニーズもけっこうあります。そのニーズに対応するものがスライド右側の「DX-Accelerator」で、データアナリストの常駐型支援サービスです。ソフトウェアを入れるだけではなく、常駐型の人材を派遣してお手伝いすることも進めています。

坂本:UNCOVER TRUTH社はM&Aでグループ化されたというお話でした。御社は今までもM&Aを実施してきたと思いますが、今後のM&A展開の見通しについても可能な範囲で教えていただけたらと思います。

渡辺:当社は成長戦略の中心をM&Aとしているわけではなく、基本的には我々の戦略に沿って補完していくという考え方です。今回のケースでは、もともとCRMを手掛けているところがなかったため、社内に不足しているものを戦略に沿って補完していくかたちで進めました。

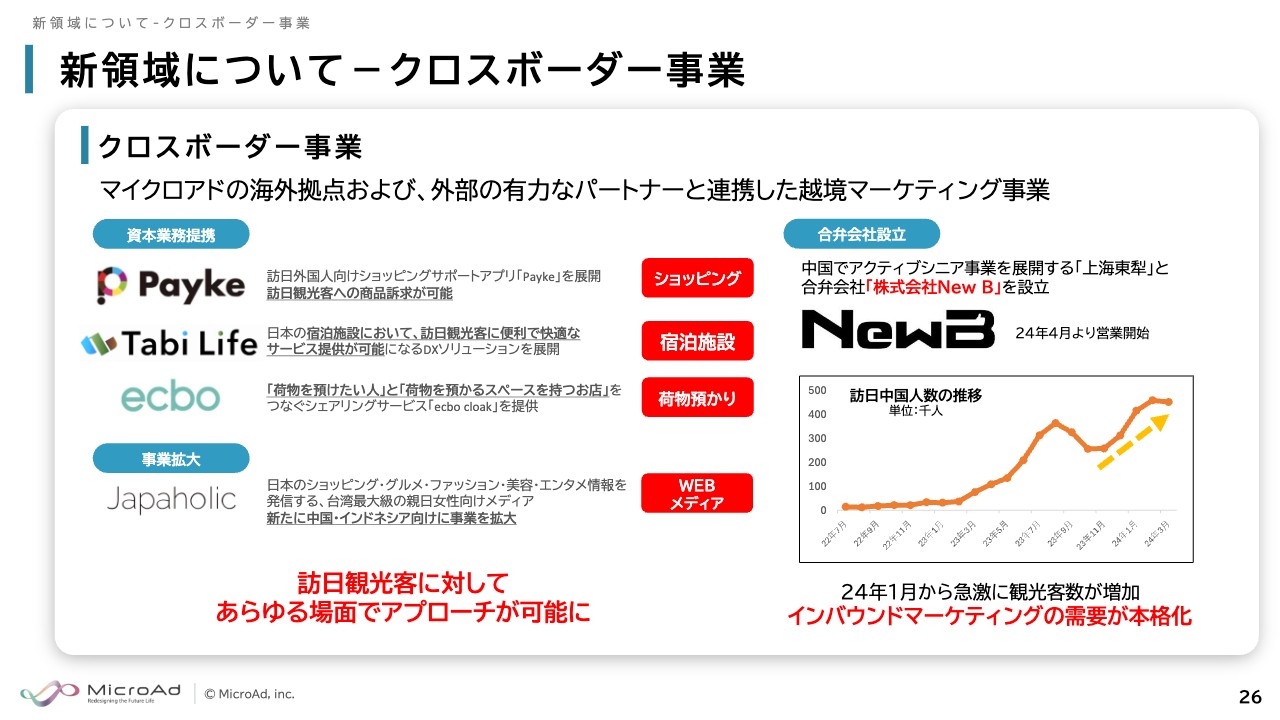

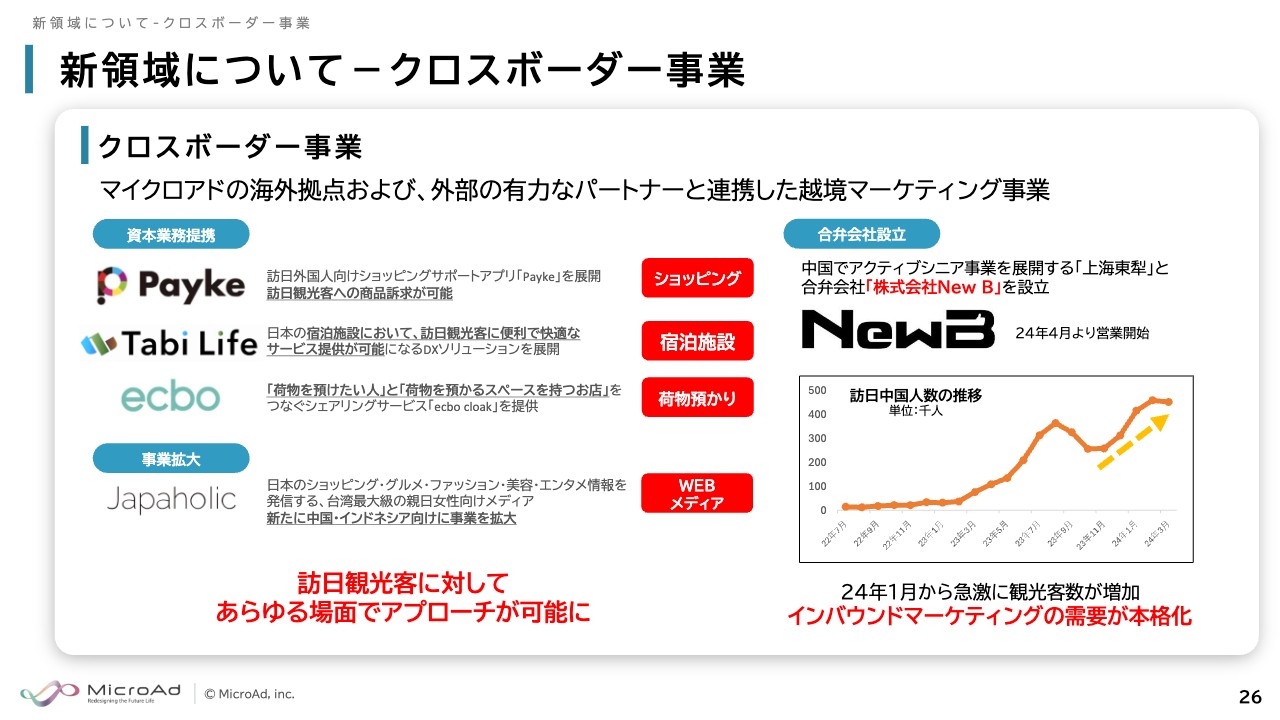

新領域について-クロスボーダー事業

渡辺:最後に、2つの新領域についてご紹介します。新領域の1つ目はクロスボーダー事業です。当社はもともと海外支店を増やしていた時期もあり、海外のネットワークにけっこう強い会社です。

みなさまご存じのとおり、今日本には外国人観光客が大量に押し寄せてきていますので、スライドに並べたような越境マーケティング事業でいろいろな企業と資本業務提携などを進めることによって、提供できるサービスを増やしています。

「Payke」は、訪日外国人向けのショッピングサポートアプリです。例えば外国人の方が日本に来て、商品のバーコードをこのアプリでスキャンすると、その方が使用したい言語でその商品の説明が出てきます。このアプリがあれば、日本語の商品情報がすべて母国語でわかるというサービスです。

そうすると、このアプリのユーザーに対しては、日本を訪れる前に、事前にクーポンを出すなどのアプローチができます。

その他の関連事業として、当社が出資している企業に荷物の預かりサービスを提供している企業があります。電車で大きな荷物をガラガラ引いている観光客をよく見かけると思いますが、日本のインバウンドの問題の1つに、スーツケースなどを預けられるところがない点があります。

このような課題に対して、例えば「コインロッカーではないけれど、スペースがあるので預かるよ」という店舗や、荷物預かりの「Airbnb」のようなサービスができる企業などと提携し、統合的なマーケティングに取り組むビジネスを進めています。

先日、日本で株式会社New Bという合弁会社を設立しました。これは中国でアクティブシニア事業を展開している上海東犁という企業と提携しています。

中国は定年が早く50歳台で定年となるため、アクティブシニア層が膨大におり、暇を持て余している方が何億人もいるという状態です。その層を会員組織化し、アクティブシニアのお客さまに向けて、例えば観光キャンペーンを打って日本に来てもらうなどのマーケティングを行う会社です。

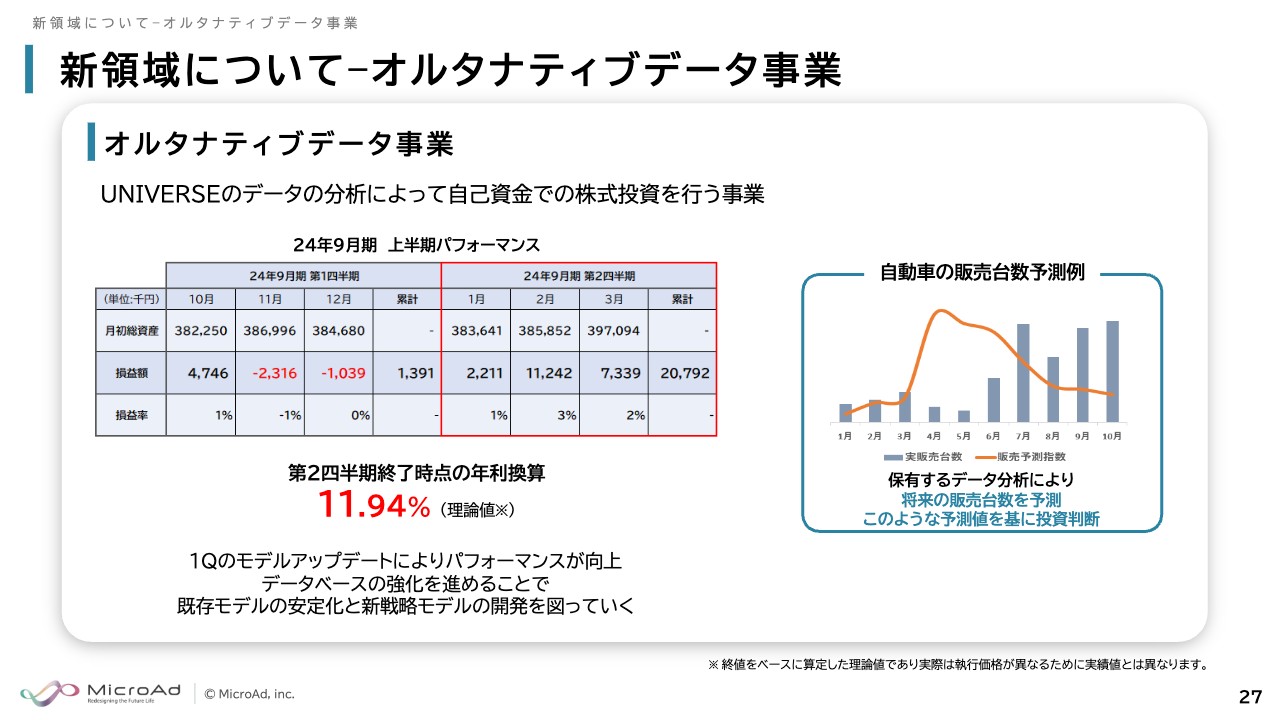

新領域について-オルタナティブデータ事業

新領域の2つ目はオルタナティブデータ事業です。当社はマーケティングでさまざまな業種に向けたサービスを展開しています。

例えば車関連では、ある車を買いたい人、あるいは買う可能性が高い人についていろいろと分析していくと、「この車種は、将来売上が伸びるのだろうか?」ということもある程度わかってきます。

ものすごく端折った説明になりますが、そのような分析を投資にも活かせるのではないかと考えたものが、オルタナティブデータ事業です。

もともとは機関投資家向けにデータ販売をしようと思っていたのですが、時間もかかりますし、かけた時間に対してそこまで大きなビジネスにはならないという判断があり、「もう自社で投資しよう」と現在は個別銘柄の売り買いを行っています。

坂本:すごく良い成績で回っていますよね。

渡辺:まだ始めてからの期間が短いため、当然プラスもマイナスも出ます。まだ安定はしていませんが、確かによい成績で回っています。

坂本:ここに人の手は入っているのですか? 完全にシステムから導き出されるのか、あるいはAIエンジニアがさらに分析を加えていくのか、少し分析した程度で購入していくのか、そのあたりのお話をうかがえますか?

渡辺:最初は完全自動化を目指していたのですが、おそらくうまくいかないだろうという状況が見えてきましたので、けっこう人の手を入れています。あまり個別のことは言えませんが、ざっくり言えば、オルタナティブデータのシグナルが出て、売り買いするイメージです。

ただし、それ以上に強いシグナルもあるのです。車の場合には、オルタナティブデータのシグナルよりも為替の影響が強くなります。

為替が安定しているのであれば、そのようなオルタナティブデータから出るシグナルで売り買いしていてもパフォーマンスが取れます。しかし、為替変動が一気に一方向に振れるような局面になるとほとんど役に立たず、小波が大波に打ち消されるようなイメージになります。「そんなこともあるんだな」と、今は実践しながら学んでいます。

坂本:スライドで例示されているイメージとしては、自動車の販売台数など、自動車業界のデータを活用するようですが、他の業界などでも現状ではワークしているのでしょうか?

渡辺:入口としては車となるため、例としてお話ししました。今、自動車銘柄を扱っているかというと、実は扱っていません。業種のかたまりも一部ありますが、結局、個別でバラバラなものも扱っています。

坂本:おもしろいお話ですね。非常によくわかりました。

質疑応答:配当方針と今後の見通しについて

坂本:「配当方針と今後の見通しを教えてください」というご質問です。

渡辺:配当に関しては、まだ出せる状況にないのですが、基本的には出せる状況になれば前向きに検討したいと思っています。決して配当に後ろ向きだということではありません。

坂本:適切なところまで来ればということですね。

質疑応答:タクシーサイネージの今後の売上見込みについて

坂本:「タクシーサイネージの今後の売上見込みについて教えてください」というご質問です。

渡辺:今回、タクシーサイネージについては触れなかったのですが、普段はわりとご説明しているお話です。契約更新で減収減益となり、そこからは下がった水準のまま安定していくと思います。下がりもしませんし、伸びもしないと見ています。

坂本:御社はタクシーサイネージでどのような仕事をされているのですか?

渡辺:裏側の仕組みの開発と、広告の営業分野に携わっています。

坂本:裏側というのは、カメラがついていて「この人は何歳だから、この広告入れますよ」というような、よくあるタイプのものですか?

渡辺:昔はそのタイプの広告がたくさんあり、炎上していたこともあると思いますが、当社はもともとその領域には関わっていません。我々は、基本的にきちんと見られているかどうかという部分にだけ関与しています。年代や性別などの判定をすることも可能ではありますが、そこには関わっていません。

坂本:意外と当たらないところもありますよね。

渡辺:しかしタクシーサイネージのニーズは高いです。

坂本:いろいろな広告が出ていますが、広告の営業やマッチングなどもされているということですか?

渡辺:はい、おっしゃる通りです。

質疑応答:サイバーエージェントとの協業について

坂本:「サイバーエージェントとの協業はありますか?」というご質問です。

渡辺:サイバーエージェントは大事な取引先の1つなのですが、特別な協業などは行っていません。良くも悪くも、わりとフラットな関係です。もちろん関係性は良いので、一緒にできてお互いに利があることがあれば、いつでもお話できるような関係ではあります。

坂本:長い付き合いがあり、過去には一緒にビジネスを行ったこともあるという関係性でしょうか? 実は質問の大部分が「独立性は保たれているのか」など、サイバーエージェントに関連する質問でした。

渡辺:株の比率としてかなり高い比率になっていますので、そうイメージされるのも当然だと思います。

坂本:独立性は保たれているということですね。

質疑応答:オルタナティブデータによる株式投資の投資期間について

坂本:先ほどの株の売買のお話なのですが、投資のタームはどの程度に設定されているのでしょうか?

渡辺:売り買いは現状では1ヶ月、もう少し短い10日ぐらいの場合もあります。

坂本:かなりそれはピンポイントですね。

渡辺:ただ、もう少し長いのもあったほうがよいだろうとも思っています。これは戦略によって違います。もう少し長いタームのものも入れ、なるべく分散したいと思っていますが、現状としてはわりと短くなっています。

坂本:買いは、ロングだけなのですか?

渡辺:ロングアンドショートです。

坂本:ショートもあるのであれば、それは確かに収益は安定しているはずですね。ロングアンドショートでしっかりと収益を出していくことは、ある意味難しいのですが、特にタームが短いにもかかわらず収益を出しているのは、すごいことだと思います。

質疑応答:中国の景気後退による影響の有無について

坂本:「中国の景気後退の影響はありますか?」というご質問です。

渡辺:中国の景気は確かに後退しています。今年3月頃、久しぶりに上海へ行ったのですが、やはりおとなしくなっていました。高級レストランはかなり潰れていて、サイゼリヤが大繁盛しているような状況でした。

実際景気は後退し、高額消費は落ち込んでいますが、一方で、最近提携した上海東犁はわりと安価で楽しめるような会員組織を作っています。

カラオケ施設などもありますが、暇を持て余しているシニアの方々がそこまで高額ではないレジャーを楽しんでいます。「みんなで余暇をいろいろなかたちで楽しもう」というコンセプトのため、逆にプラスに働いています。

坂本:デフレというより、高成長が落ち着いてくる状況が続くだろうと思いますので、意外と日本的な手法が合うのでしょうか?

渡辺:おっしゃる通り、平成のようだなという印象でした。

坂本:それならば、意外と御社が得意とされている領域かもしれませんね。

質疑応答:クロスボーダー事業における親日女性向けのメディアの戦略について

荒井沙織(以下、荒井):クロスボーダー事業における事業拡大として、親日女性向けのメディアについて「新たに中国やインドネシア向けに事業拡大」とありました。今の中国の現状も踏まえて、中国向けの戦略も変わってきているのでしょうか?

渡辺:メディアですので、景気の良し悪しで戦略を図るというよりは、その時のトレンドをうまく押さえていく姿勢です。トレンドの変化にきちんと対応できるようになっていくことが大事だと思います。

荒井:親日女性向けメディア「Japaholic」とは、どのような内容のメディアなのでしょうか?

渡辺:インフルエンサー的な人が大勢いるため、その中で親日の方が発信するような、新しい今の日本の情報を面白がるような方々がフォロワーや読者としてついています。

荒井:インフルエンサーについているフォロワーを集めていく方針なのですね。

渡辺:まず、かなり前から中国にはもともとメディアの情報をまったく信用しない人が多いため、インフルエンサーが発信する情報を見に行きます。そのため、基本的にはそのような方針となります。それは我々だけではなく、全般的にそうなのではないかと思います。

質疑応答:PostCookie時代のマーケティング費用について

坂本:ブランドマーケティングに関連して、PostCookie時代のマーケティングについてご説明いただきましたが、やはりマーケティング費用は変わってくるのでしょうか?

このCookieがPostCookieになってしまうと、おそらく費用は高くなったり増えたりするのではないかというイメージがあります。未来の絵がまだ見えているわけではないため難しいかもしれませんが、現時点でのお考えとして、単価と実際の量はどう変わる見通しなのでしょうか? 御社にとっての追い風かどうかも含めて、教えていただければと思います。

渡辺:リターゲティングや購買中心、購買直前のものは、今まで1万円で獲得できていたところが2万円になるなど、獲得単価の費用対効果が悪化すると思います。おそらくそこからどうするのかという話になり、急に大騒ぎになるのではないかと思っています。

そこで「SNSの広告出稿を増やそう」など、まず一時的なポートフォリオの変換が行われるものの、トータルで見合わないということになってくると思います。

坂本:「最終的な着地はこのへんでしょう」というお話になりますね。

渡辺:そこからいろいろ打ち手というのが出てくると思います。1つはCRMですが、扱うのはかなり面倒くさいものですので、今よりももう少し力を入れていく流れになると思います。

坂本:同業に近い各社もそのようなお話をされていますし、使用する側もそう言っていますね。

渡辺:また、その他のブランドマーケティングやデータマーケティングも同様に少し面倒くさいのですが、やはりそこにもしっかり取り組んでいく必要が出てきます。

ものすごく大きな流れで言えば、より正確なデータを使ったマーケティングを、本腰を入れて進めていくような変化になると思います。

坂本:それは御社の追い風となりますね。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

9553

|

778.0

(15:06)

|

+21.0

(+2.77%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

マイクロアド---子会社IP mixer、1ヶ月で3,300個販売... 01/29 10:37

-

マイクロアド---子会社IP mixer、カバー社が運営するホロラ... 01/20 14:31

-

マイクロアド(9553) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分... 01/16 15:30

-

2025年【値上がり率】年間ランキング ベスト50 <年末特別企画> 12/31 09:30

-

マイクロアド(9553) 独立役員届出書 2025/12/26

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 15:25

-

今日 15:25

-

-

今日 15:22