ヴィアHD、外食専門業態として「扇屋」「紅とん」等を展開 今期は新業態展開等により前期を上回る成長を見込む

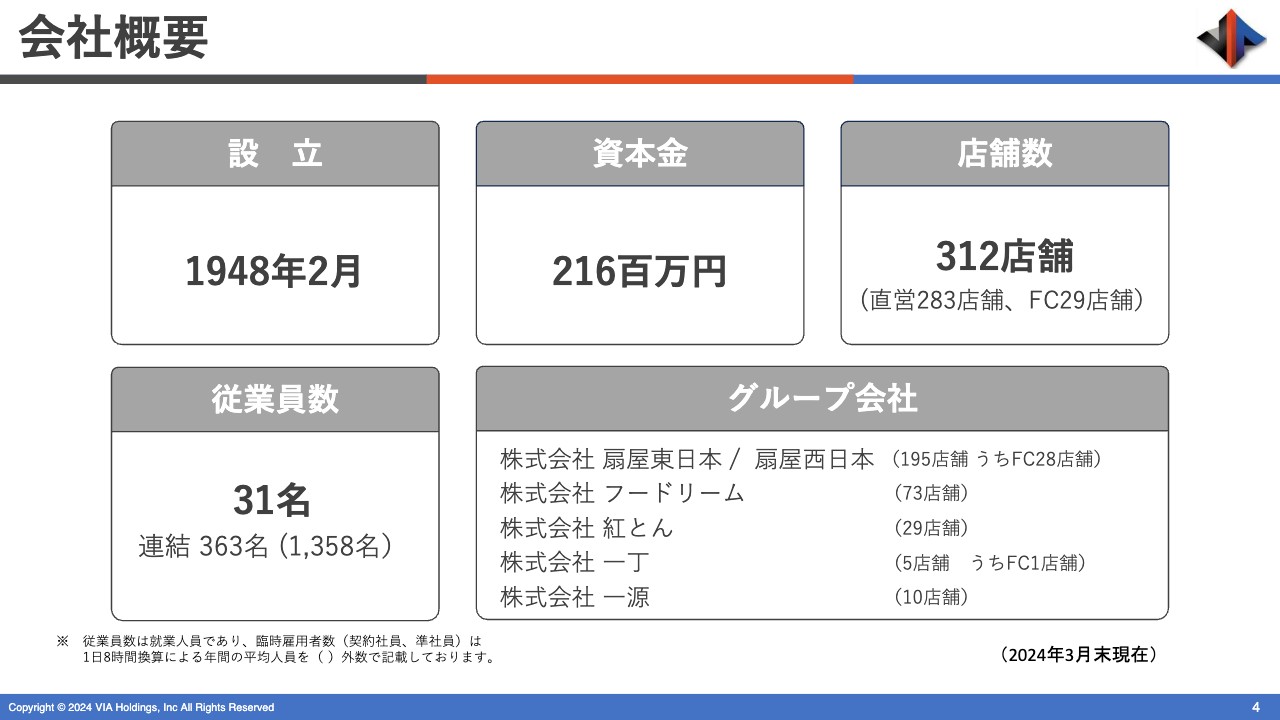

会社概要

楠元健一郎氏(以下、楠元):株式会社ヴィア・ホールディングス代表取締役社長の楠元です。本日はお忙しい中、大変多くの方々にご参加いただき、本当にありがとうございます。

本日初めてご参加いただく方も多数いらっしゃるとうかがっていますので、簡単ではありますが、ヴィア・ホールディングスの概要についてご説明した後、2024年3月期の決算報告に移りたいと思います。

まず、会社概要のスライドをご覧ください。弊社は暁印刷という印刷会社として、1948年2月に設立されました。

今から約30年前の印刷業界が非常に構造不況になってきた際には、資本で印刷会社を支援するかたちで、同じオーナー企業であるすかいらーくの創業家に参入いただきました。

その後、印刷業の収益構造を変えていく1つの方法論として、サイドビジネスで外食を始めたことがきっかけとなり、扇屋、フードリーム、紅とん、一丁、一源を順次M&Aし、徐々に外食業でシェアを広げてきました。そして最終的には、約10年前に外食専門業態として再スタートを切っています。

現在の店舗数は、全国で312店舗、うち直営が283店舗、FCが29店舗です。従業員は31名ですが、これは株式会社ヴィア・ホールディングスの正社員の数です。全業態を合わせると正社員は363名、アルバイト従業員は1,358名となっており、4,000名を超えるアルバイト従業員の登録もあります。

ブランド紹介(扇屋/パステル)

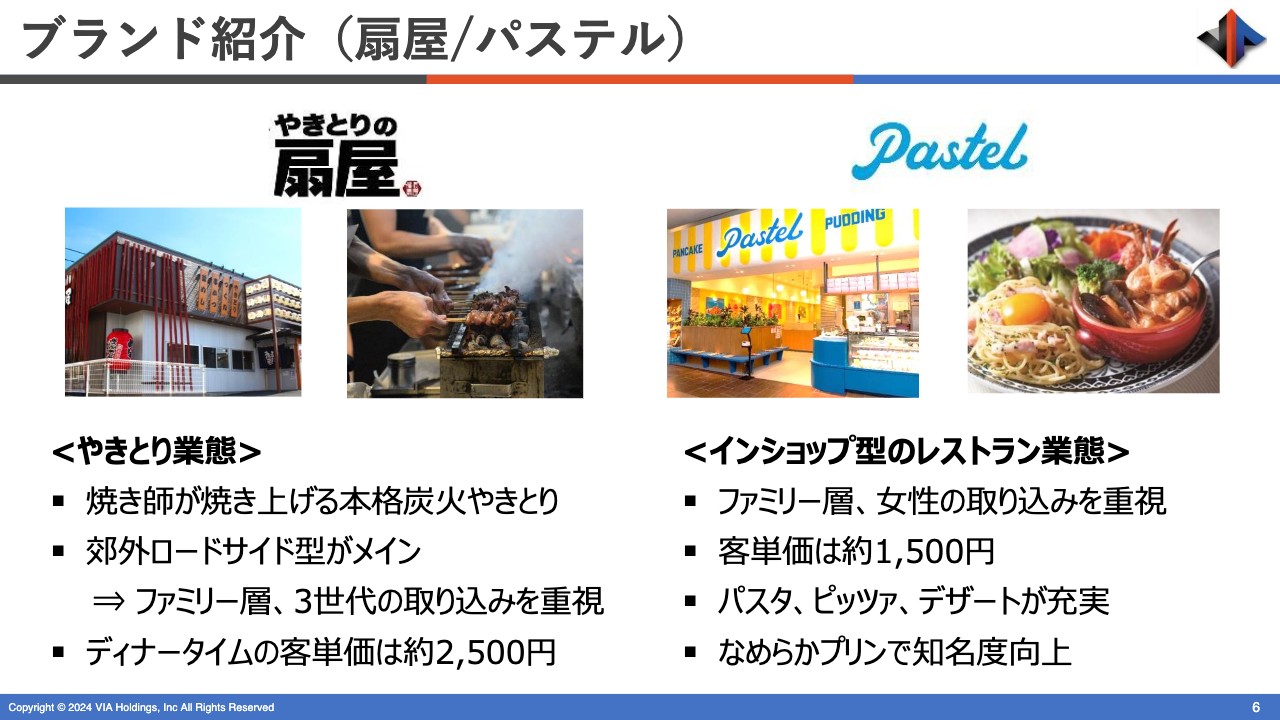

主な業態について簡単にご説明します。283店舗の直営があるとお伝えしましたが、その中で最も多い170店舗の直営を抱えているのが、「やきとりの扇屋」です。チェーンの焼き鳥屋の多くが、ガスや電気を使用したいろいろな機械に移行する中、我々は備長炭で生から焼き鳥を焼く業態にこだわって成長してきました。

これからもこの焼き方を続けていきたいということで、焼き師が備長炭で焼き上げる本格的な炭火焼き鳥を目指しています。

さらに、もう1つ特徴的なのは、全国各地の郊外のロードサイドに非常に多く出店していることです。ロードサイドで焼き鳥を中心としたいろいろなフードが楽しめるため、飲み屋としてもファミリーレストランとしてもお使いいただける業態として開発・発展させてきました。飲酒運転に対する厳しい取り締まりのオペレーションもしっかり行っています。

また、「Pastel」はフードリームのいち業態であり、「なめらかプリン」で非常に知名度を持っています。こちらはパスタとデザートを中心とした、いわゆるインショップであり、イオンや丸井のような大手デベロッパーの中で展開しています。

他にも、中華食堂、ハンバーグ、ステーキハウスなども同じ業態の中で持っており、全部で70店舗強を展開しています。

ブランド紹介(紅とん/一丁)

続いて、「日本橋 紅とん」です。こちらは「やきとりの扇屋」とは異なり、ほとんどが東京23区の山手線沿線の内側にしかない業態です。

「働くお父さんのエネルギー源!」と書いてありますが、「お父さん」という言い方は良くないかもしれません。「働くみなさまのエネルギー源!」ということで、働く方々が仕事帰りに1杯やって帰る、大衆居酒屋の典型的なお店です。

こちらは現在、絶好調です。売上も収益もお客さまの数も日に日に増えています。成熟した業態だと思っていたのですが、ここに来てまた急成長し始めている状態です。

また「魚や一丁」は、札幌にルーツを持ちます。北海道名物を置いた刺身居酒屋で、お刺身とお寿司とおいしいお酒を楽しんでいただく業態です。

もともと100席から500席ぐらいの非常に大きな店構えで行ってきた業態でしたが、残念ながら新型コロナウイルスにより、そのような大きな箱を維持・運用していくのが難しくなった時期があり、今は首都圏の3店舗だけに減っています。

その代わり、1店舗1店舗で非常にクオリティと価値の高いサービスをご提供しています。今後、再出店・再拡大していきたい業態の1つです。

業態ポートフォリオ

店舗数が多く売上高の大きい4業態をご紹介しましたが、その他にもスライドに記載の業態があり、看板の数だけで全国で30業態ぐらいを展開しています。

簡単ではありますが、会社概要のご説明は以上です。続いて、2024年3月期の決算概要について、CFOの羽根からご説明します。

業績サマリー 連結決算 (2023年4月1日~ 2024年3月31日)

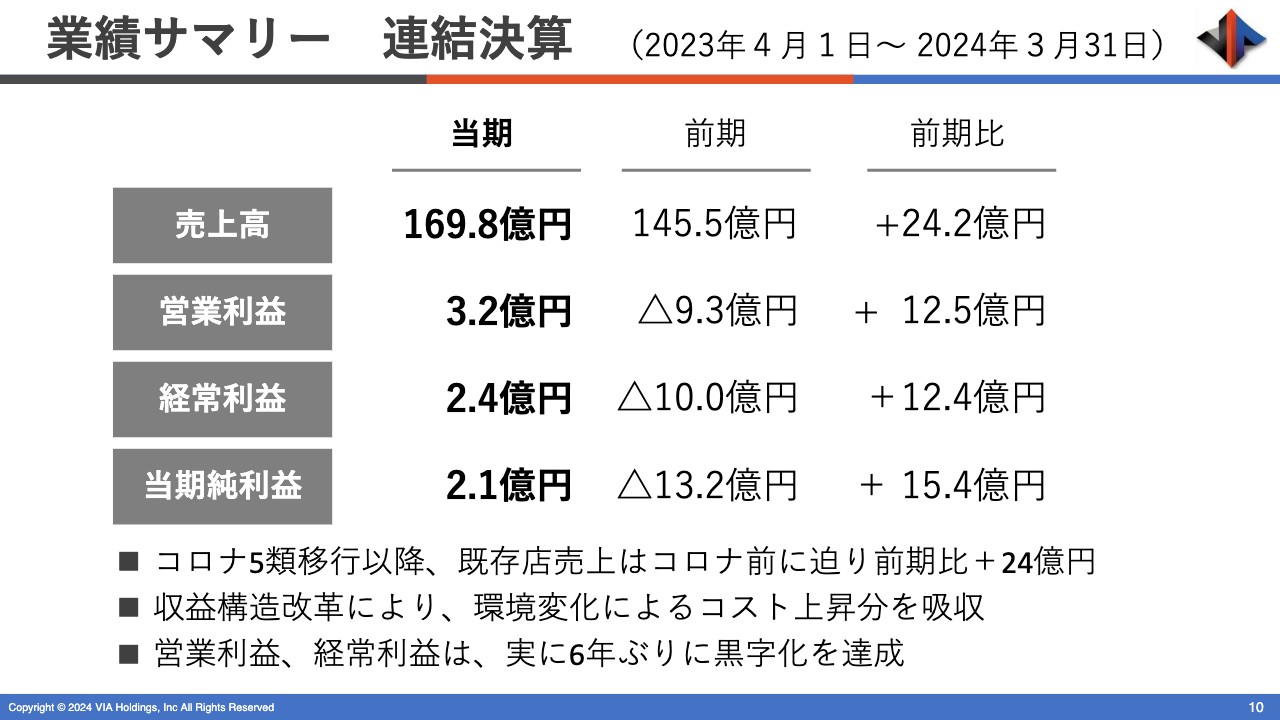

羽根英臣氏:それでは、2024年3月期の決算実績についてご説明します。2024年3月期の決算では、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたことにより、経済活動の正常化による景気回復と人流の戻りが見られた一方で、円安に起因したインフレによる原材料高騰やエネルギーコストのさらなる上昇が見込まれること、また、2024年問題に伴う物流の制約や労働者人口減少など、引き続き不透明な経営環境が続いています。

このような状況の中、当社グループは事業再生計画に基づき、本部コストの削減、メニューミックスによる顧客粗利の改善、食材ロス低減や店舗の営業オペレーション見直しによる労働生産性の向上に努めてきました。

加えて、当社グループが保有している各業態のメインアイテムの品質向上と、そのための技術の再構築という本質回帰に徹底して取り組み、その上でコストを始めとした経営環境の変化に対応するための収益構造改革を行い、損益分岐点の上昇に対応してきました。

店舗数につきましては、5年ぶりの新店として、8月に「日本橋 紅とん」を東京都武蔵野市に出店しています。直営店としては東京都23区外に初めての出店となります。こちらは売上高・利益ともに順調に推移しています。これにより、これまで「日本橋 紅とん」が出店できると考えていた立地エリアを大きく広げることができました。

また、焼き鳥業態から業態転換した、炭火焼きの干物定食を提供する「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」においても計画どおりの実績が出ており、今後の展開を担える状況にあります。

一方で、不採算店舗や契約更新を超えられなかった店舗については閉店を行いました。前期末時点と比べ、店舗数は12店舗減少し、2024年3月末時点では312店舗となっています。

これらの結果により、売上高は前期と比べ24億2,000万円増加し、169億8,000万円となりました。営業利益は前期と比べ12億5,000万円増加し、3億2,000万円の黒字、経常利益についても前期と比べ12億4,000万円増加し、2億4,000万円の黒字となっています。

当期純利益についても前期と比べ15億4,000万円増加し、2億1,000万円の黒字を計上したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益のすべての利益においての黒字化を6年ぶりに達成できた状況となっています。

業績サマリー 連結業績推移

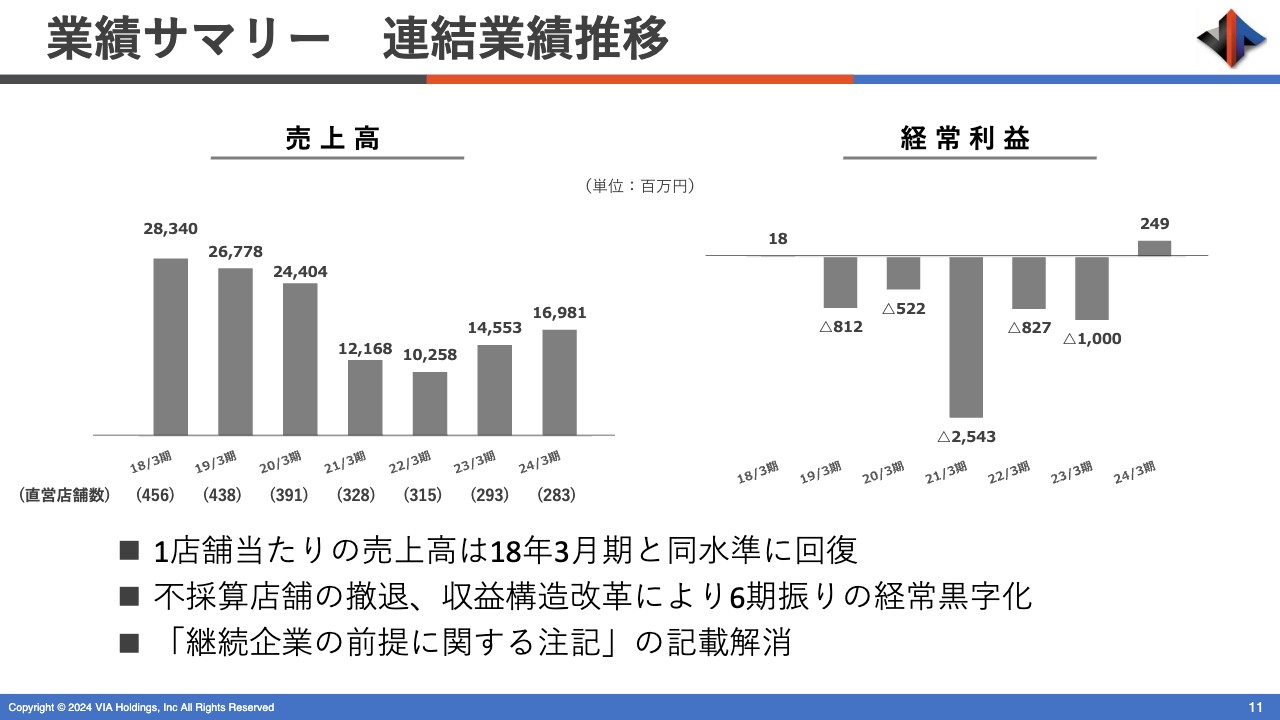

連結業績の推移についてです。2018年3月期において、売上高は283億円、直営店の店舗数は456店舗あり、経常利益は1,800万円の黒字となっていましたが、2019年3月期には経常利益がマイナスとなりました。新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、2023年3月期まで5年間連続で経常利益がマイナスとなっています。

2020年3月期においては、継続企業の前提に関する注記の記載を始め、翌年の2021年3月期には、売上高が121億円にまで減少しました。経常利益についても25億円のマイナスまで落ち込んだことにより、債務超過となっています。しかしながら、2021年4月には事業再生ADR手続きが成立したことで、債務超過については解消しています。

当社グループでは、このADR手続きにおいて事業再生計画を策定し、再成長軌道に向けた事業の仕組みを抜本的に見直し、構造改革を着実に実施してきました。

これまでの構造改革の取り組みを通じ、2024年3月期の決算では、営業利益以下すべての利益が6期ぶりに黒字化を達成したこと、また、足元の売上高の水準なども踏まえて検討した結果、現時点において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる存在はないとして、2020年3月期より行っていた継続企業の前提に関する注記を解消しています。

株主のみなさまをはじめとする関係者のみなさまには、多大なご心配をおかけしていましたが、当社グループでは、今後も引き続き収益構造のさらなるブラッシュアップを行い、さらなる安定化を図りながら、再生フェーズから再成長フェーズへと歩みを進めます。

これまで適正な規模に向けたリストラクチャリングが中心だった店舗戦略から、新規出店やリモデル、新業態および新コンセプトの業態展開に着手し、再成長に向けた戦略へと転換することで、2025年3月期の連結業績予想は当期の実績を上回る数字を見込んでいます。

以上で、2024年3月期の決算実績についてのご説明を終わります。続いて、事業の状況について、代表取締役社長の楠元からご説明します。

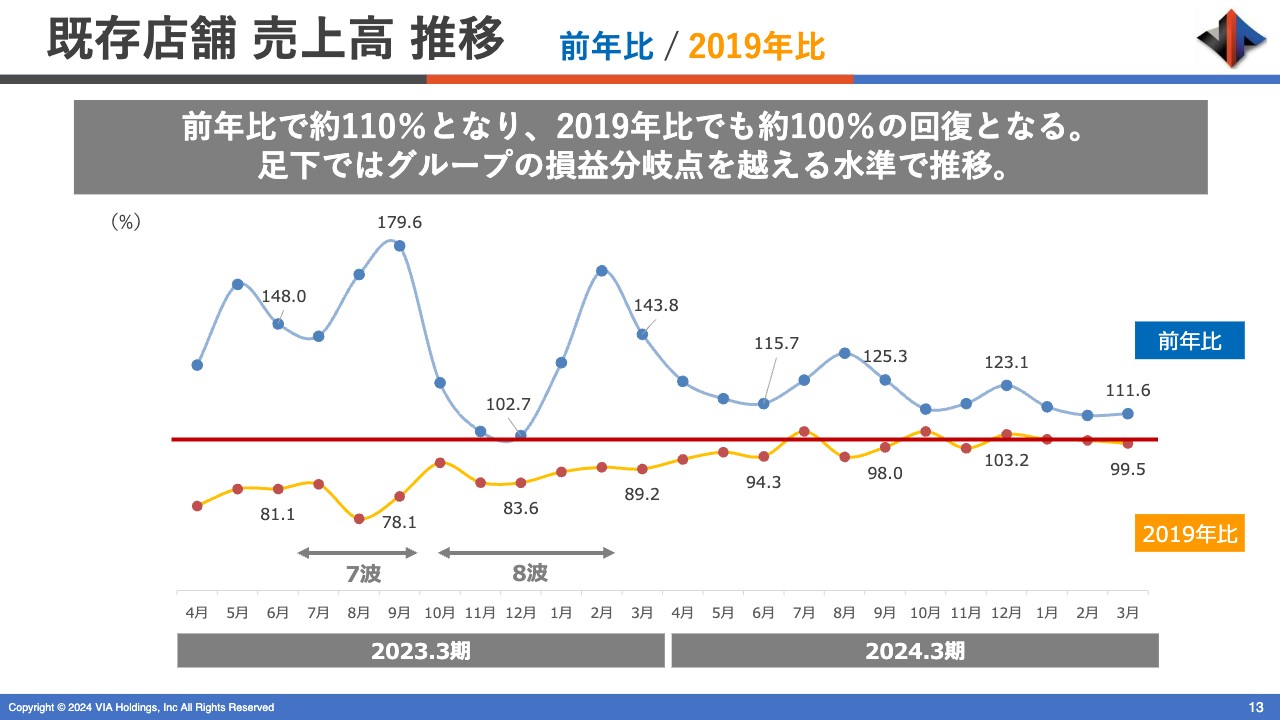

既存店舗 売上高 推移 前年比/2019年比

楠元:CFOの羽根からも説明がありましたとおり、6期ぶりの黒字化となりました。営業利益、経常利益、当期純利益のP/Lのすべての勘定科目において黒字になったという意味では、実に7期ぶりです。

また、継続企業の前提の注記も解消しました。本当に長い間、みなさまには大変なご心配とご迷惑をおかけしてきましたことを、あらためてお詫び申し上げます。

前回の説明会でも「再生から再成長へ」という言葉を使いましたが、今回の決算発表にて、ようやく再成長のスタートラインに立てるところまで来ました。これからどのような事業を展開していくかについて、みなさまにわかりやすくご説明します。

本日は全国的に真夏日のようです。梅雨も近い中、多くのみなさまにお集まりいただきました。金曜日の16時過ぎですので、この説明会を聞いた後、「なんとなく飲んで帰りたくなってしまった」という気持ちになっていただけるような事業説明を行いたいと思っています。よろしくお願いします。

スライドのグラフは、既存店舗の売上高の推移です。現在残っている店舗とコロナ禍前の同じ店舗との比較を示しています。ご覧のとおり、前期の後半は2019年比で平均100パーセントを超える売上高を計上しています。

損益分岐水準

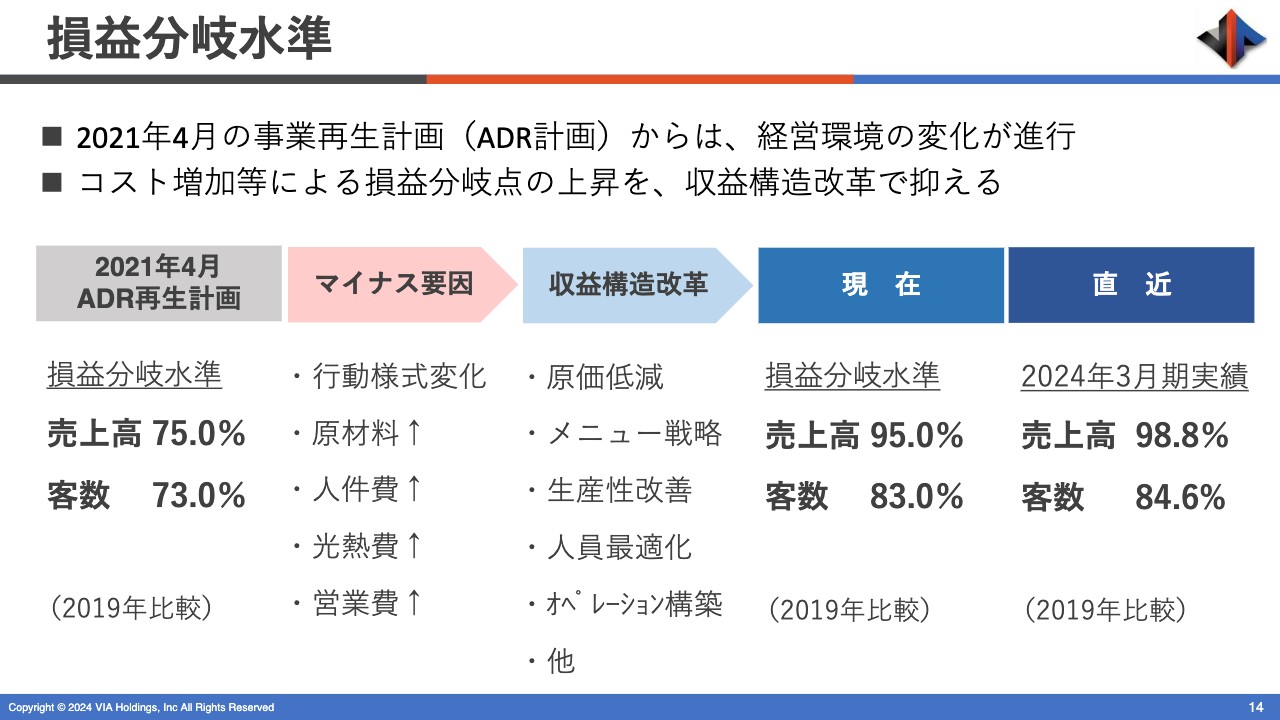

もう少し詳しくご説明します。わかりやすくお伝えするために、前回から損益分岐水準の比較表を掲載しています。

スライドの一番左側をご覧ください。コロナ禍が始まって2年目に入った2021年4月に、私どもは事業再生計画(ADR計画)を立てました。この時点ではコロナ禍がいつ収まるかわからず、手探りの中で取り組んでいました。

その中で、損益分岐点を中心に考え、コロナ禍前の売上高75パーセント、客数73パーセントに戻れば、少なくとも黒字にはなるだろうという前提で計画を立てました。

その後、コロナ禍が当時の想定よりも長く続いたことに加え、新型コロナウイルスの流行が続き、人々の行動様式がさらに変化していきました。

さらに、ロシア・ウクライナ戦争の発生に端を発して円安がどんどん進んだことにより、原材料費、水道光熱費の高騰に併せて、人件費、営業費用もますます上がっていきました。新型コロナウイルスの流行に加え、当初の想定やコロナ禍前のコスト構造とは大きく変わったということです。

ADR計画は遂行しましたが、コロナ禍が明けた後、仮に経済活動が復活してお客さまの数が戻ってきたとしても、前と同じことを行っていては絶対に黒字にはならない状況となってきました。

ちょうどコロナ禍でいろいろなことに挑戦しなければいけないタイミングでしたので、思い切って新しい収益構造に切り替え、大きな挑戦と治療を行わなければいけないことになりました。

スライド中央に「収益構造改革」と記載しています。そこからの3年間、原価低減やメニューの抜本的な見直しを行いました。メニューについては、商品の中身を変えることはもちろん、お客さまにとってより価値のあるものと感じていただけるように見直しながら、売上高と原価をしっかりコントロールできるメニュー構成に抜本的に変えていくしかないという状況でした。

例えば、焼き鳥は見た目は変わりません。しかし、我々がメニューミックスと呼んでいる、メニューの構成変更により、売上高、原価、お客さまの満足度をともに上げていくことにずっと挑戦してきました。

原価低減とメニュー戦略を実現するためには、生産性も必ず改善しなければいけません。後ほどお話ししますが、質の高いものをより効率的に生産してお客さまに提供するため、すべてのオペレーションを見直すことに挑戦してきました。

それに基づいた人員の最適化も行っています。現場に多くのコストをかけるために、本社のサイズをコロナ禍前のピーク時の状態から少なくとも30パーセントから40パーセント削減し、人員もコストも現場の改革に投入することに努めてきました。

これにより、スライド中央の下部に「オペレーション構築」と記載のとおり、生産プロセスからお客さまの接客プロセスまですべて見直すことができました。

コロナ禍の3年間にコストを見直した結果、現在は損益分岐水準がコロナ禍前の売上高の95パーセントにまで達しています。客数もコロナ禍前の水準に対して83パーセントまで戻れば黒字化するというところに試算を変えました。

直近の前年度の実績は、コロナ禍前の売上高の98.8パーセント、客数も84.6パーセントとなり、新しい線引きでの損益分岐点を超えたことにより、黒字化が達成できました。

直近の数字の中身を見ると、東北地方や首都圏の「やきとりの扇屋」、首都圏に店舗が集中している「日本橋 紅とん」「魚や一丁」については、コロナ禍前の客数に対して100パーセントを超えている店舗がほとんどです。

反対に、地方はコロナ禍を経て人口動態も人々の行動様式もやや変わってきているため、郊外のロードサイドにある「やきとりの扇屋」は、客数が80パーセント前後にとどまっています。

会社全体としては85パーセント弱ですが、人口が多く、人の動きが多いところから順番にコロナ禍前の100パーセント以上の客数を取り戻してきています。これを全国にどのように広げていくかが今年度の課題だと考えています。

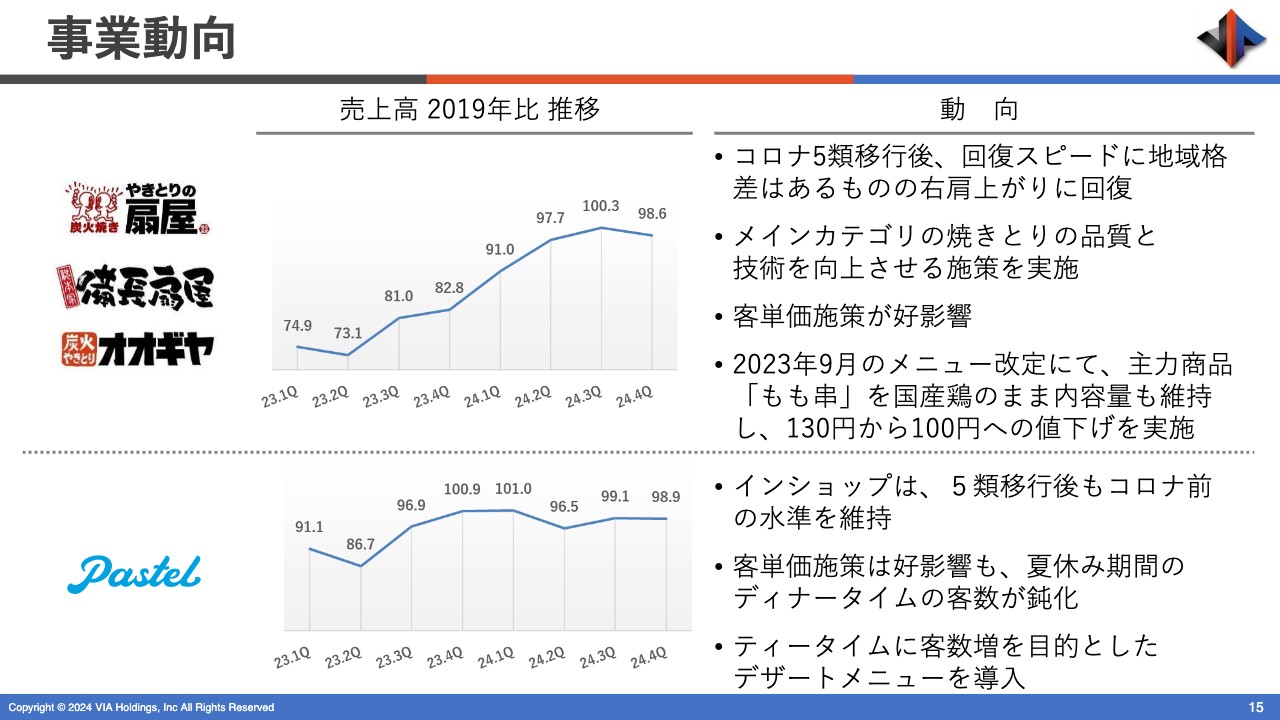

事業動向

業態別に見ていきます。まず、約170店舗を展開している「やきとりの扇屋」は、先ほどお話ししたとおり、都市部にある店舗に比べ、郊外のロードサイドにある店舗の回復ピッチが全国平均をやや下回っていることが今回の課題です。

ただし、徐々にではありますが、右肩上がりで順調に戻ってきていますので、基本的にはいろいろな戦略を組み替えながら、今年度の終わりまでにはすべてのエリアでコロナ禍前の100パーセントの客数を達成できるのではないかと思っています。

基本的な方針としては、炭火焼きの焼き鳥の価値をより高めていきます。スライドに「客単価施策」と記載があります。価格を見直してはいますが、焼き鳥の価格はコロナ禍後の戦略でもほとんど上げていません。反対に、人気のある「もも串」などは130円から100円まで値下げしています。安くておいしい、コストパフォーマンスの高い焼き鳥を多くの方々に味わっていただき、王道を歩んで客数を戻していこうという施策をとっています。

事業動向

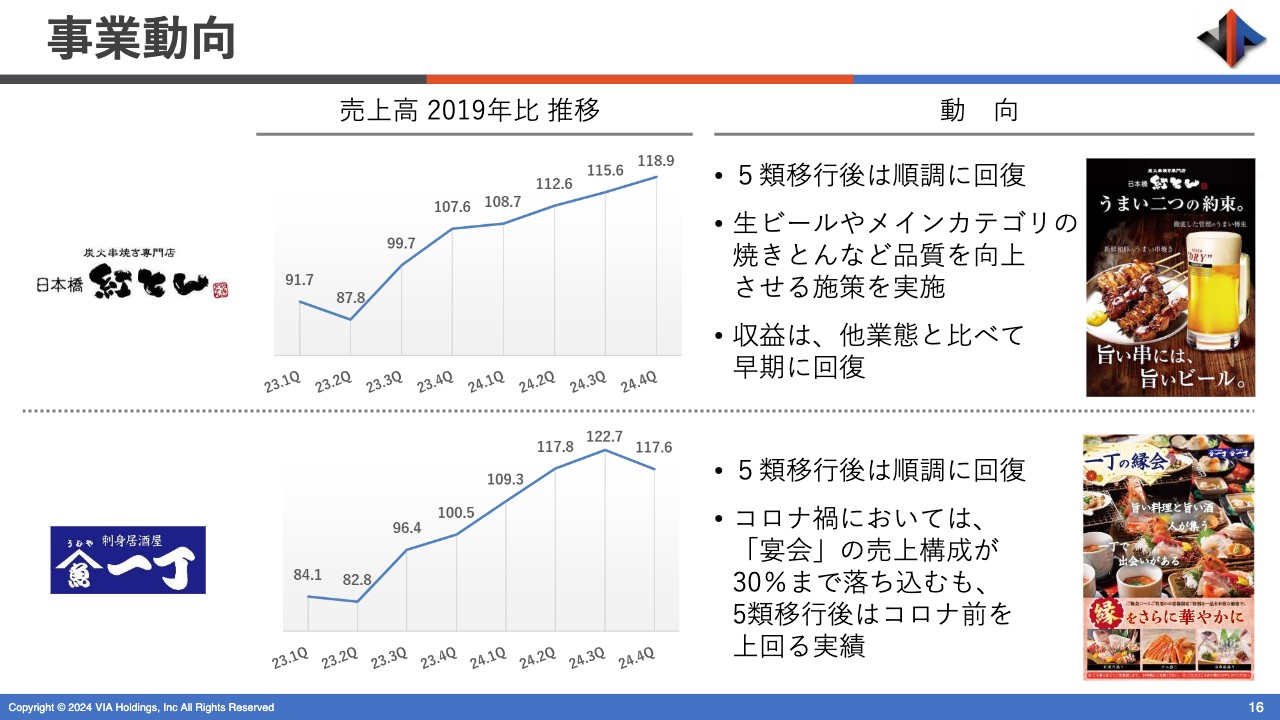

一方で、同じく大衆居酒屋業態の「日本橋 紅とん」については、地方のロードサイドにも出店している「やきとりの扇屋」と異なり、東京23区内に集中しています。みなさまもおそらく実感しているとおり、首都圏は新型コロナウイルスの5類移行後の回復が最も早かったです。

「やきとりの扇屋」も「日本橋 紅とん」も、ご説明を省いた「Pastel」も、メイン商品のクオリティにこだわっています。焼き鳥、焼きとん、デザートやパスタの価値を上げることに集中しました。

スライドにポスターを掲載していますが、1杯目の生ビールと焼きとんの品質にとことんこだわり、まずは「日本橋 紅とん」がグループ全体のリーダーとなって引っ張っていったことで、今の回復に至っています。私どもはこれを「本質回帰」と謳って取り組んできました。

「魚や一丁」は、首都圏に3店舗しかありません。コロナ禍では宴会の売上回復がどのように推移していくのかわからなかったところもありますが、少なくとも東京23区内の都心部においては、この1年間、特に昨年末の忘年会シーズンから、かつてのように宴会場が満員になる時代が戻ってきています。

ただし、コロナ禍前と現在では異なるところがあります。コロナ禍前は、忘年会や新入生歓迎会などがない時期も、会社の行事の後の飲み会などで、宴会場の稼働率は70パーセントから80パーセント程度ありました。しかし、コロナ禍を経た現在は、混む時期にはたくさんご利用いただけますが、そうではない時期の宴会場の稼働率は20パーセントから30パーセントにとどまっています。

これがアフターコロナの新しい行動様式だとすると、今後このような大きな箱の宴会場を抱えた業態をどのように運営し、収益を上げていくかが課題であり、工夫が必要なところだと考えています。

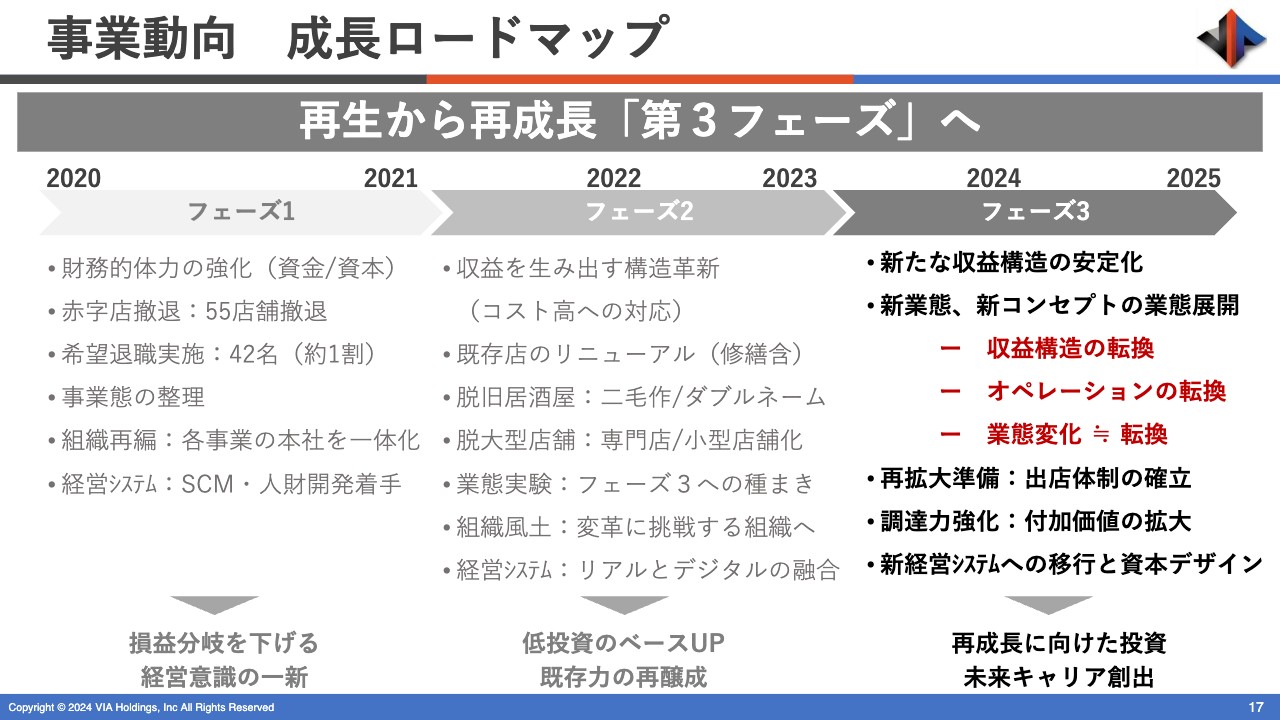

事業動向 成長ロードマップ

基本的には本質回帰ということで、接客技術とメインアイテムの焼き鳥、焼きとん、パスタ、お刺し身などの品質にこだわって取り組んできました。

それに伴い、生ビールなどのお酒を中心としたドリンクについても「おいしいね」と言っていただけるように取り組んできました。そのために、人材の育成や教育のし直しを行っています。

コロナ禍で休んでいた時間が多くありましたので、もう1回ゼロから技術を見直し、品質にこだわり、第1フェーズ、第2フェーズの再生から再成長へ向かうプロセスの中でそれらを徹底してきました。実行と実現に向けて動いていったのが前期だったということです。

それを越えて、今は再成長のスタートラインに立ち、第3フェーズに入ってきたと捉えています。スライドの第3フェーズに「新たな収益構造の安定化」と記載していますが、先ほどお伝えしたとおり、コロナ禍を経る中で、戦争などいろいろなことが起き、コスト構造が大きく変わってしまいました。

さらに、スライドには記載していませんが、コロナ禍で働き方がどんどん改革されました。例えば、リモートでの仕事がコロナ禍の3年間でしっかり根づいたことにより、会社帰りに1杯飲むという行動も明らかに変わってきています。

その中で、収益構造をしっかり変えていかなければいけないということで、調整を行い、損益分岐点を上げてきました。新たな収益を生み出す構造改革をより安定化させ、ブラッシュアップしていくことが、第3フェーズの第一義的なテーマです。

それを実現するための細かな方法論として、オペレーションの転換を挙げています。さらに、その結果として業態が変化していくことを業態転換と考えています。

新しいことに挑戦することだけが業態転換ではなく、業態が新しいオペレーションと新しい収益構造に少しずつ変わっていくプロセスの中で起きる変化を業態転換と捉えていくと、転換が進んでいかないと、収益構造の安定化も進んでいかないだろうと思っています。

そのプロセスの中で我々にとって必要なものは何かと言いますと、よく言われているように、人員不足で労働力が少なくなってきている中で、それを補完するというよりは、今の新しい収益構造をより磨き上げていくことにどのように役立つかという見地で、DXやIT戦略、あるいは新しい生産の機材を使うということが挙げられます。

再拡大の準備や調達力の強化を強めながら、本当の意味で収益構造改革をより安定化させ、磨き上げていくことにつなげていきたいと思っています。

事業動向 第3フェーズ 【新コンセプト・新業態】

いろいろな業態がありますが、コロナ禍で縮小均衡的にいったん閉店を行い、一度失った店舗数を取り戻すプロセスの中で、一店一店を出店していく時に新しい収益構造を生み出すための新しい挑戦実験として、少しずつ変化を加えていこうと思っています。それが業態転換につながればベストだろうと考えて、拡大の準備を実行しています。

スライドはその1つの例である「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」です。まったく新しい業態のFCに挑戦しています。「大阪下町の味 お好み焼き ぼちぼち」も「Pastel」も同様です。

また、実は「大衆食事処 みよちゃん食堂」は「やきとりの扇屋」のセカンドブランドです。夜は焼き鳥を食べながらお酒が飲めるお店なのですが、昔からの大衆食堂のようにいろいろなメニューもあります。定食のおかずをアテにしてお酒を2杯、3杯と飲んでいただけるような、昭和の大衆食堂のイメージです。

これを焼鳥屋の延長になる実験店として埼玉県入間郡三芳町藤久保で展開しています。最初は「扇屋食堂」という名前で始まりましたが、1年かけていくつかの課題を修正し、開店から1年たった今年の4月に「大衆食事処 みよちゃん食堂」に転換し、足元では黒字に転換しています。

もともと赤字のお店だった「やきとりの扇屋」を業態転換して苦節しながら1年が経ちましたが、黒字が安定的に出るようになりましたので、このような業態を今後も展開していける可能性が出てきました。

まったく新しいことに挑戦したというよりは、今までのフレームワークを拡大したり一部を変えたりしたことで業態転換が成功していく1つの例が生まれました。

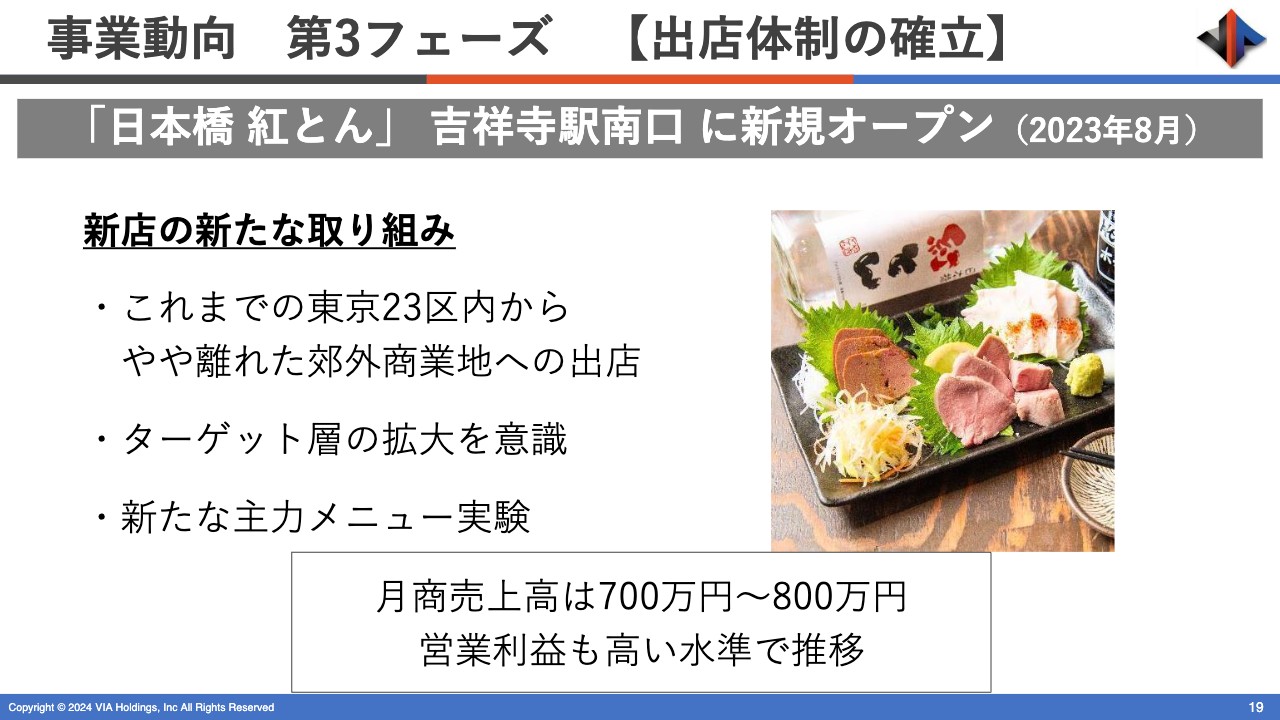

事業動向 第3フェーズ 【出店体制の確立】

今まで東京23区の山手線沿線の内側にしかなかった「日本橋 紅とん」を初めて吉祥寺に出店しました。平日は都心部で働き、休日に吉祥寺や井の頭公園に遊びに来られた人に、「なじみのある『紅とん』があるね」と、寄っていただきたいという新しいコンセプトです。

吉祥寺は東京23区と同じような経済圏を持っている場所ではある一方、ビジネスパーソンのためのお店があるというイメージからは離れています。

都心部にある「日本橋 紅とん」と同じに見えるのですが、実は中身はずいぶん変わっています。メニュー構成が違ったり、同じメニューでも都心部のお店とそれぞれの価格構成が少し違っていたりします。若い方々から地元のサラリーマンの方々のみなさまに楽しんでいただけるような、ある種の業態転換に近い、ちょっとした工夫と変化を加えています。

去年8月にオープンしてから今日までずっと黒字を維持しています。このようなタイプの出店が今後増えていけば、出店した分だけ確実に売上高と利益がアドオンされていくことが見込めるため、いい実験だったと思っています。

近くにお住まいのみなさまには、ぜひ行っていただけたらと思います。

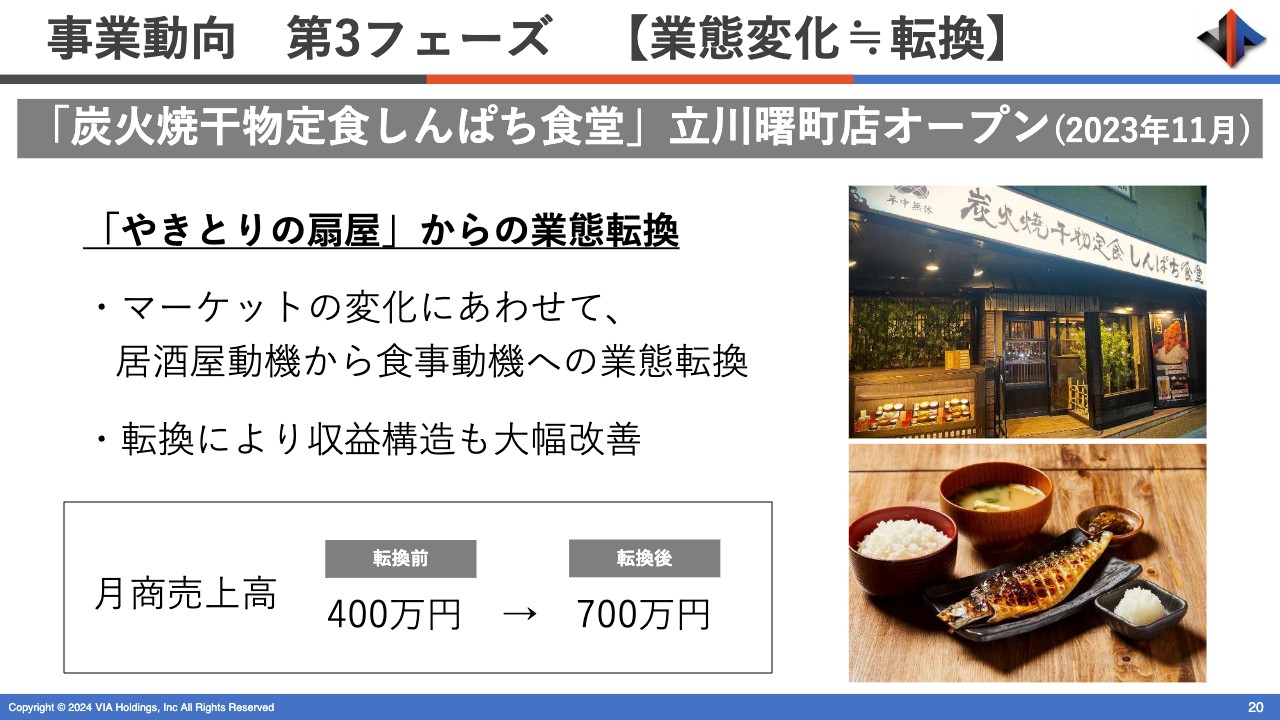

事業動向 第3フェーズ 【業態変化≒転換】

今後もこのような出店をどんどん重ねていきたいと思い、業態転換したのが「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」です。炭火で焼いた干物のおいしい焼き魚を中心に短時間で提供しています。

こちらの業態とのコラボレーションを一昨年から実験しています。業績が非常に厳しくなってきたり、住宅地に近い駅前に立地したりしている「やきとりの扇屋」については、居酒屋よりも食堂のほうが合うのではないかということです。去年は立川に2号店を出店しました。

もともと「やきとりの扇屋」で炭火焼き鳥を展開してきましたので、炭で魚を焼くことのオペレーションについては、ゼロから始めているみなさまよりも短時間で会得できる業態として注目していただいていました。

東京の下町である亀有に最初の1店舗を出した後、東京西部の郊外に当たる立川に2店舗目を出店しました。2店舗とも「やきとりの扇屋」のままよりは遥かに高い利益を出していますので、今後も引き続き転換のカードとして非常に効果的な手段になるのではないかと注視しています。

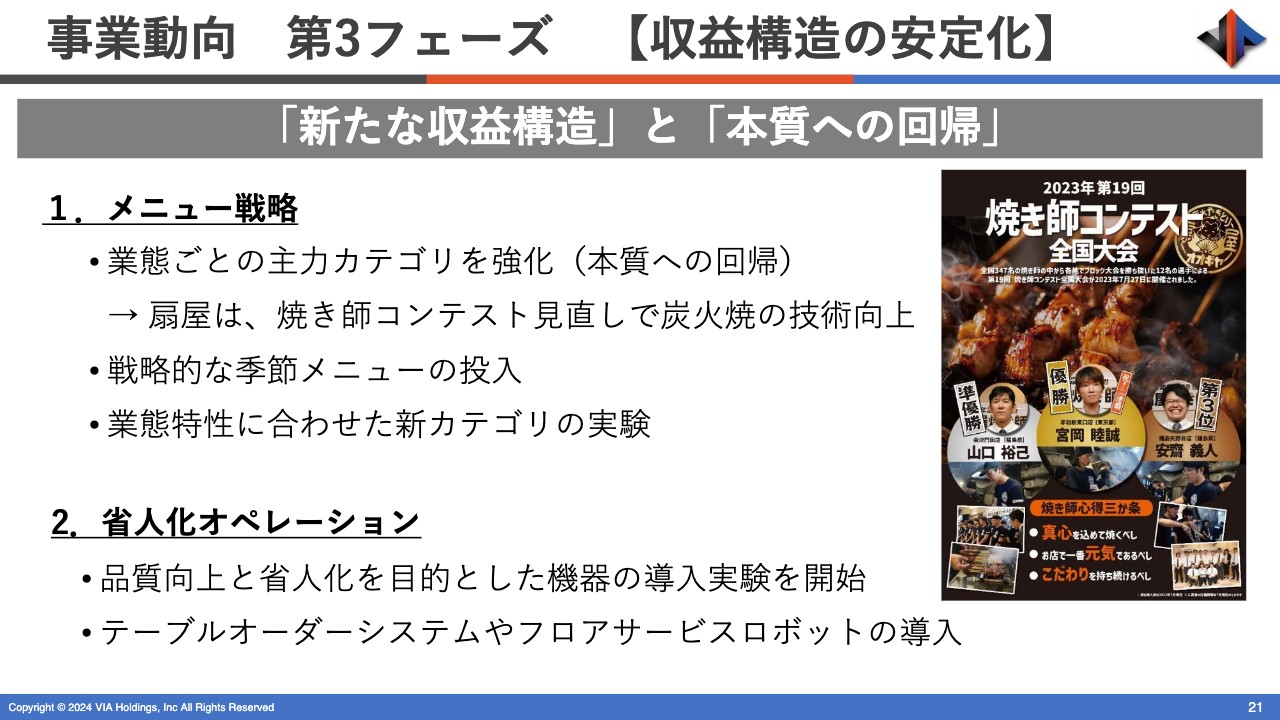

事業動向 第3フェーズ 【収益構造の安定化】

新しく収益を生み出す構造へ改革を行い、それをどう安定化させていくかが第3フェーズのメインテーマです。「新たな収益構造」と「本質への回帰」を社内的なスローガンにしています。

世の中的には、「本質回帰」に対して「原点回帰」という言葉を使っている方も多いと思います。「原点回帰」もまったく同じ意味ですが、やはり時代が変わり、収益構造やコスト感覚も変わってきていますので、ある種のパラダイムシフトに近いくらい世の中で変化が起きていると思います。

「原点回帰」は、どちらかというと「その業態の本来目指していた原点は何だろう」という意味であり、なんとなく昔を振り返ってしまうところがあります。しかし「本質回帰」では、これからの変化にためらいなく挑戦していきたいということで、「本質を見直そう」というかたちです。「焼き鳥屋の本質って何だろう」ということにもう一回集中しようということで、こちらをスローガンにしました。

メニュー戦略は一見すると変わっていないように見えますが、みなさまにご提供できる価値を変えて、それに見合った価格にしています。もちろん、高いコストに見合った高い価格を付けるメニューもあれば、技術を高めることによって値段が下げられるメニューも開発します。

そのバランスやミックスを上手に組み合わせながら、原価率と人件費率を吸収し、客単価以上の価値をご提供できるようにします。

こちらも、ある意味では飲食業の「本質回帰」です。本質的な部分をまず徹底的にやり直さない限り、他にいろいろな手段を使っても効果がありません。「本質回帰」としてメニュー戦略をしっかり組み立て直してきたということです。

省人化オペレーションでは、今後人員が少なくなっていく中で、DXも含めてどのように回していくかということです。品質の「本質回帰」と並行しながら、どのような技術を新たに入れるかによって、「本質回帰」をより確実なものに近づけながら、少ない人数あるいはトレーニングがまだ十分に行き渡っていない人でも扱えるようなオペレーションに変えていくことになります。

テーブルオーダーシステムもそうですが、例えば、焼き台を新しい機材に入れ替えることによって格段に技術が高まることもありますので、そのような細かいことを一つひとつ積み上げています。

事業動向 第3フェーズ 【収益構造の安定化】

価格戦略・調達構造についてです。細かい話になりますが、価格戦略では価値に見合った値段をいただくものもあれば、技術を高めて価値を維持したまま値段を下げるものもあり、バランスのよい価格戦略を行うことで収益力につながるようになりました。今後もお客さまの体験価値がより高まるように取り組んでいきたいと思います。

また、技術もかなり身に付いてきていますので、そのための調達構造も変えています。いろいろな情報をいただいたり、いろいろな食材を入れたりすることによって、たくさんのバリエーションを持てるようになってきています。

価格戦略と調達構造をうまく連携させながら、新たな価値の創造と収益構造の変革・安定化につなげていきたいと思っています。

事業動向 第3フェーズ 【資本デザイン】

一方で、資金も必要になっています。投資に関わる調達については、新株予約権を発行してマーケットに影響のない程度にゆっくりと順次転換しています。しかし、黒字化し、GC注記も解消した現在の経営環境の中で、どのようにADRを終結に向けていくかにおいては、新株予約権に限らず、金融機関からの新たな借入も含めて、調達構造を変えながらしっかり資金を確保し、効果的なところに思い切った投資をしていきたいと考えています。

足下の事業動向 第3フェーズ【新業態、新コンセプト】

最後に、今までお伝えしていなかったお話をします。「日本橋 紅とん」の大衆性をもっと高め、お客さまの幅を広げるために違ったことに取り組んでみようということで、この8月に、「大衆酒場 魚とん」という魚と焼きとんの業態の出店を控えています。

同じようなネタも手元にたくさん作っていますので、新店を出す度に実験を行い、みなさまに変化を少しずつお見せしていきます。成果が出たものは来年度に一気に展開していくことも考えたいと思います。

スライド右側の「宅麺」は、日本各地にある行列のできるお店の商品を、開発者の了解を得て工業化し、大量生産してECで売っているショップです。こちらの「宅麺」の商品を私どものお店でも提供させていただく契約を結びました。

「むかん」と「濃麺 海月」という、なかなか予約が取れなかたっり行列で2時間、3時間と並んだりするお店のラーメンについて、首都圏を中心に10店舗程度で実験的に扱っており、非常にご好評をいただいています。

このようないろいろなコラボレーションも業態転換のヒントにしていきたいと思います。

2025年3月期 連結業績予想(前期比)

以上のようなことを積み上げながら、今期は前期に対して約1億円を超える利益の積み上げを計画しています。昨年度の倍の利益を目指しつつ、足元のコスト構造を冷静に見ながら、昨年からプラス1億2,400万円の4億5,000万円を達成したいと思っていますので、引き続きご支援よろしくお願いします。

私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

7918

|

110.0

(10:20)

|

0.0

(---)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

ヴィアHD(7918) 特別損失の発生に関するお知らせ 02/10 16:00

-

ヴィアHD、今期最終を一転赤字に下方修正 02/10 16:00

-

ヴィアHD(7918) 2026年3月期 第3四半期決算補足説明資料 02/10 16:00

-

ヴィアHD(7918) 2026年3月期通期連結業績予想の修正に関... 02/10 16:00

-

ヴィアHD(7918) 2026年1月度 月次速報(連結_前年対比) 02/10 16:00

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 10:49

-

今日 10:47

-

今日 10:45

-

今日 10:44