【QAあり】ダスキン、2025年は訪販・フードグループの増収に加え、RFID取付原価の減少により増収・大幅増益を計画

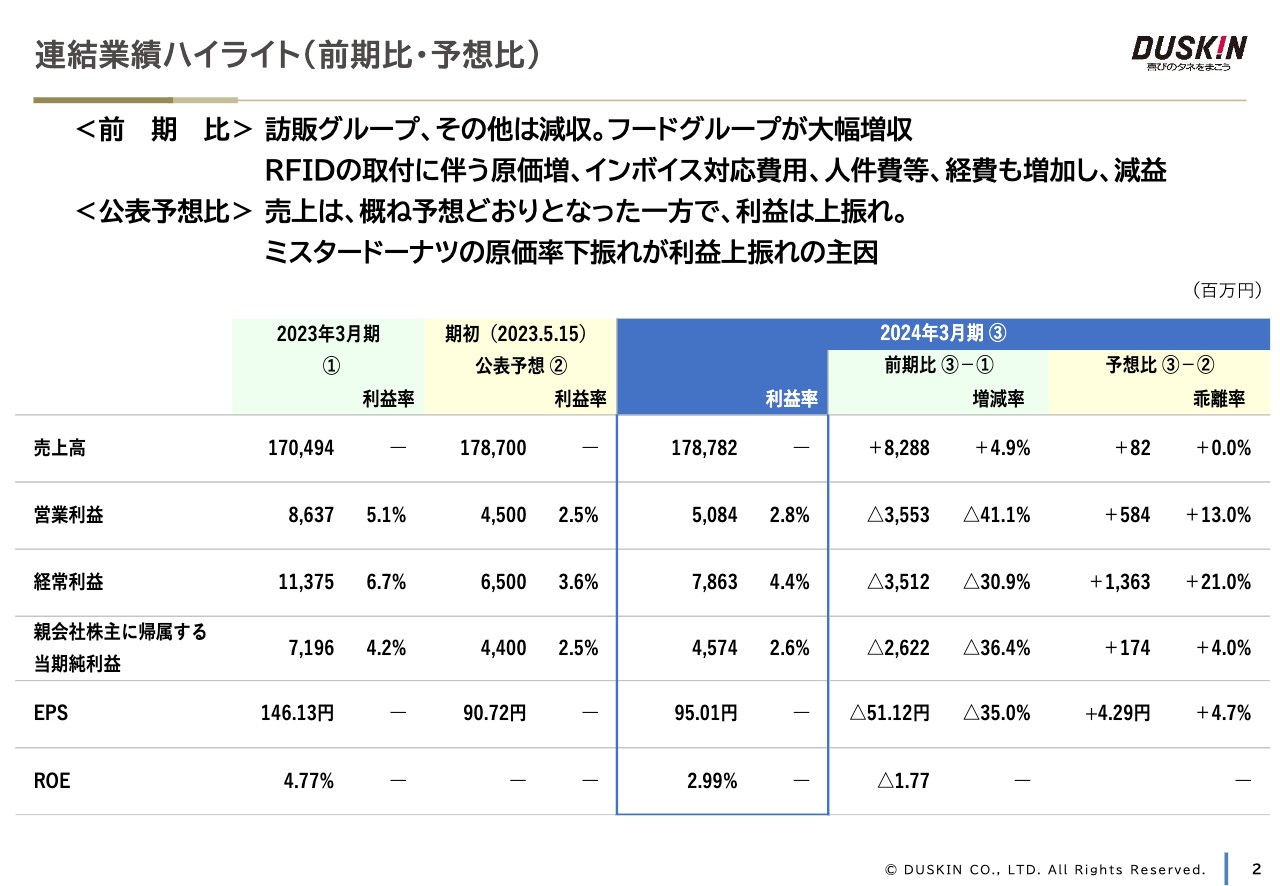

連結業績ハイライト(前期比・予想比)

大久保裕行氏(以下、大久保):みなさま、こんにちは。株式会社ダスキン代表取締役社長執行役員の大久保です。本日はご多忙の中、当社の決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。

それでは、2024年3月期の決算概要並びに中期経営方針の取り組み、進捗等についてご説明します。

はじめに2024年3月期の業績概要です。後ほどセグメント別にご説明しますが、フードグループの増収で売上高は増加しました。計画に沿って進めたRFID(電子タグ)の取り付けに伴う原価の増加を主因として、各利益は減益となっています。

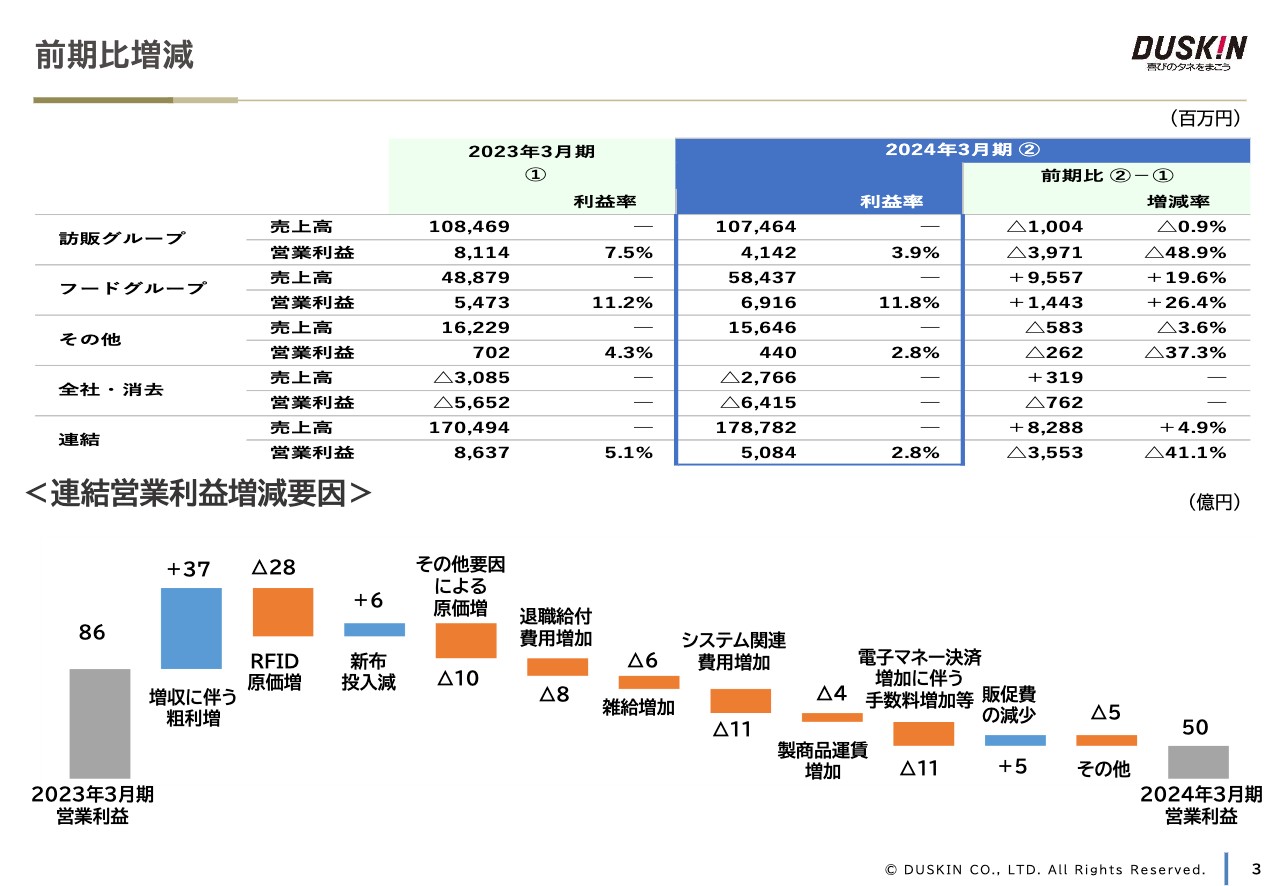

前期比増減

原価面では、先ほどお伝えしたRFID(電子タグ)取り付けに伴う原価の増加、期中の重油単価の増加に加え、物流費、洗浄工場の生産原価が増加しています。

経費面では、退職給付費用、雑給等の人件費やインボイス制度対応に伴うシステム関連費用が増加しています。なお、ミスタードーナツの電子マネー決済増加に伴う手数料増加については、同額を手数料売上に計上しているため、全体への影響はありません。

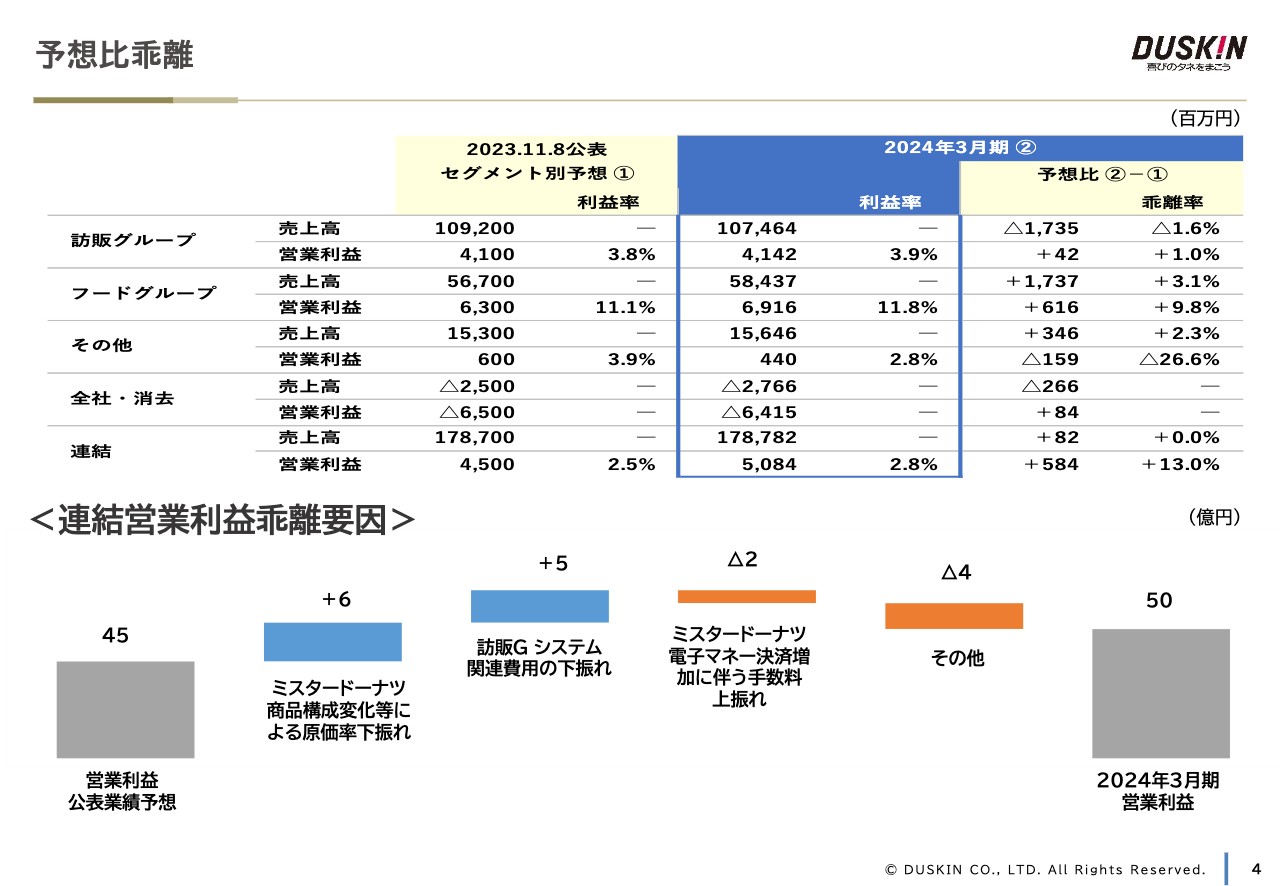

予想比乖離

公表した業績予想との比較です。連結予想は、昨年5月の公表以降変更していませんが、期中の進捗を踏まえ、昨年11月にセグメント別の内訳の見直しを行っています。

売上高については、訪販グループは下振れ、フードグループ並びにその他は上振れとなりました。営業利益については、通期では概ね計画どおりの着地となっています。

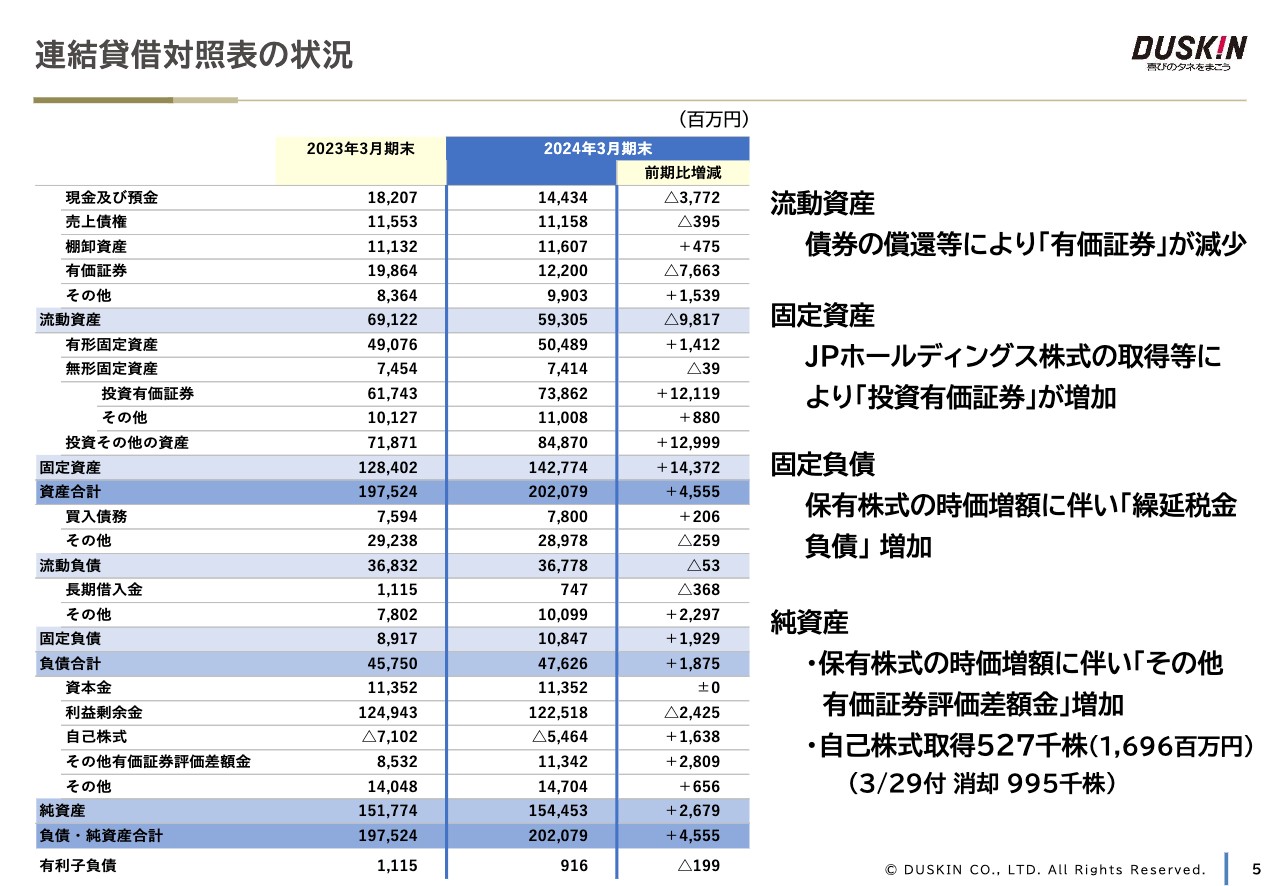

連結貸借対照表の状況

貸借対照表です。連結総資産は前期末から45億5,500万円増加の2,020億7,900万円となりました。

株式会社JPホールディングスの株式取得により、投資有価証券が増加しました。保有株式の株価上昇に伴い、繰延税金負債とその他有価証券評価差額金が増加しています。また、中期経営計画期間中の株主還元方針に従って、前期に続き自己株式取得を実施しています。

2024年3月期は、発行済株式総数の1.0パーセントにあたる52万7,000株、16億9,600万円の自己株式取得を行い、配当と合わせて100パーセントを超える株主還元を実施しましたが、保有株式の株価上昇でその他有価証券評価差額金が増加したため、結果的に純資産は増加しました。

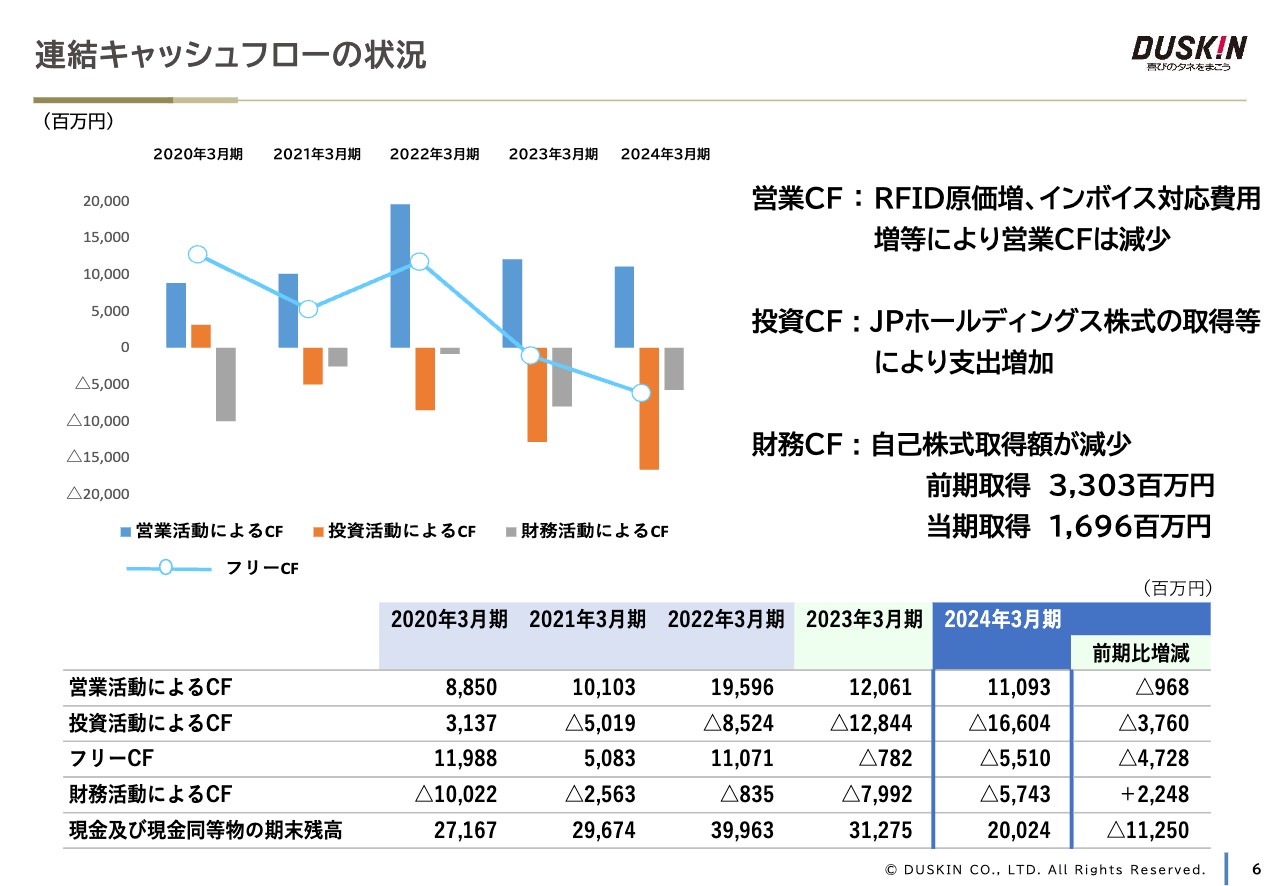

連結キャッシュフローの状況

キャッシュフローの状況です。営業キャッシュフローは、RFID(電子タグ)取り付けに伴う原価の増加、インボイス対応のシステム関連費用等の経費の増加により、前期比で約10億円減少しました。

また、株式会社JPホールディングスの株式の一部取得等により、投資キャッシュフローは支出が前期比で約38億円増加しました。フリーキャッシュフローは前期比で約47億円減少しました。自己株式取得額が前期比で減少したことなどにより、財務活動によるキャッシュフローは支出が前期比で約22億円減少しています。

現金及び現金同等物の期末残高は、前期末から約112億円減少の約200億円となりました。

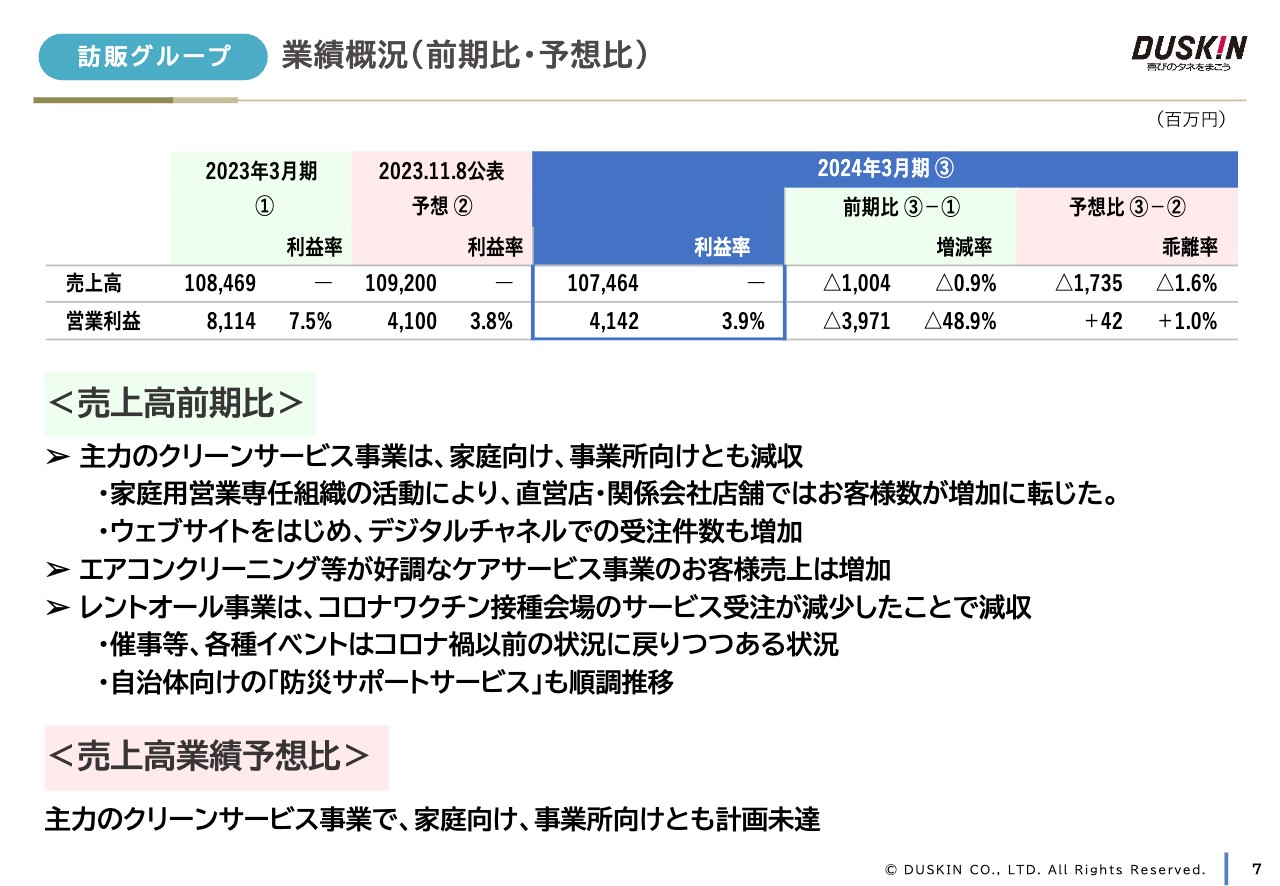

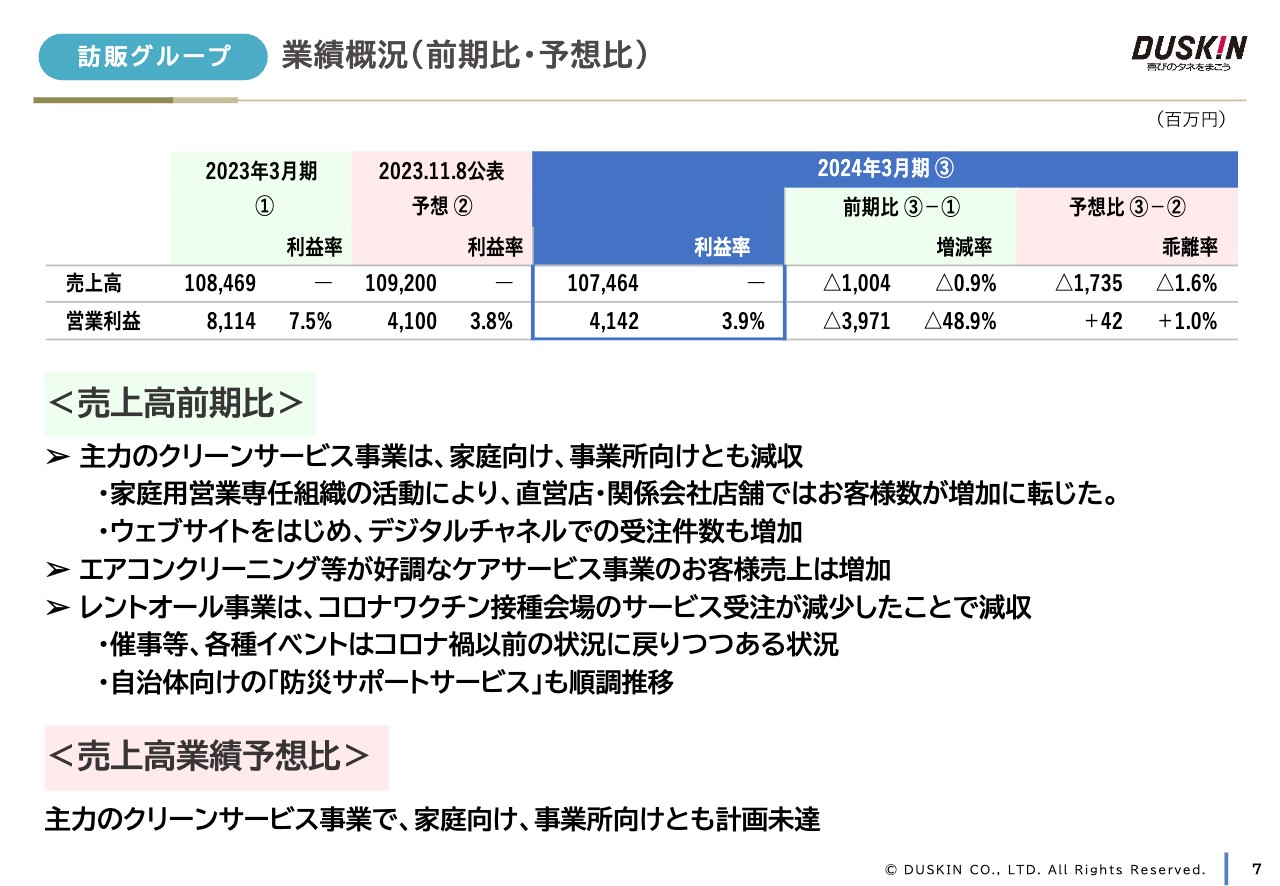

訪販グループ 業績概況(前期比・予想比)

セグメントごとの業績です。まず訪販グループからご説明します。売上高は主力のクリーンサービス事業及びレントオール事業の減収により、前期比で10億400万円、0.9パーセント減少の1,074億6,400万円となりました。

前期より家庭用営業専任組織の活動を展開していますが、2024年3月期は直営店・関係会社店舗でお客さま数が増加に転じました。2024年3月期から営業専任組織の活動を開始した加盟店においても、新規のお客さまの獲得で成果を上げつつある状況です。デジタルチャネルでの受注件数も増加しています。

ケアサービス事業は、エアコンクリーニングが好調に推移しています。サービスマスターをはじめ、事業全体でお客さま売上は増加しました。

その他事業では、各種イベントの受注がコロナ禍以前の水準に戻りつつあるレントオール事業において、前期まであった新型コロナウイルスワクチン接種会場の衛生管理の受注の減少により減収となっています。

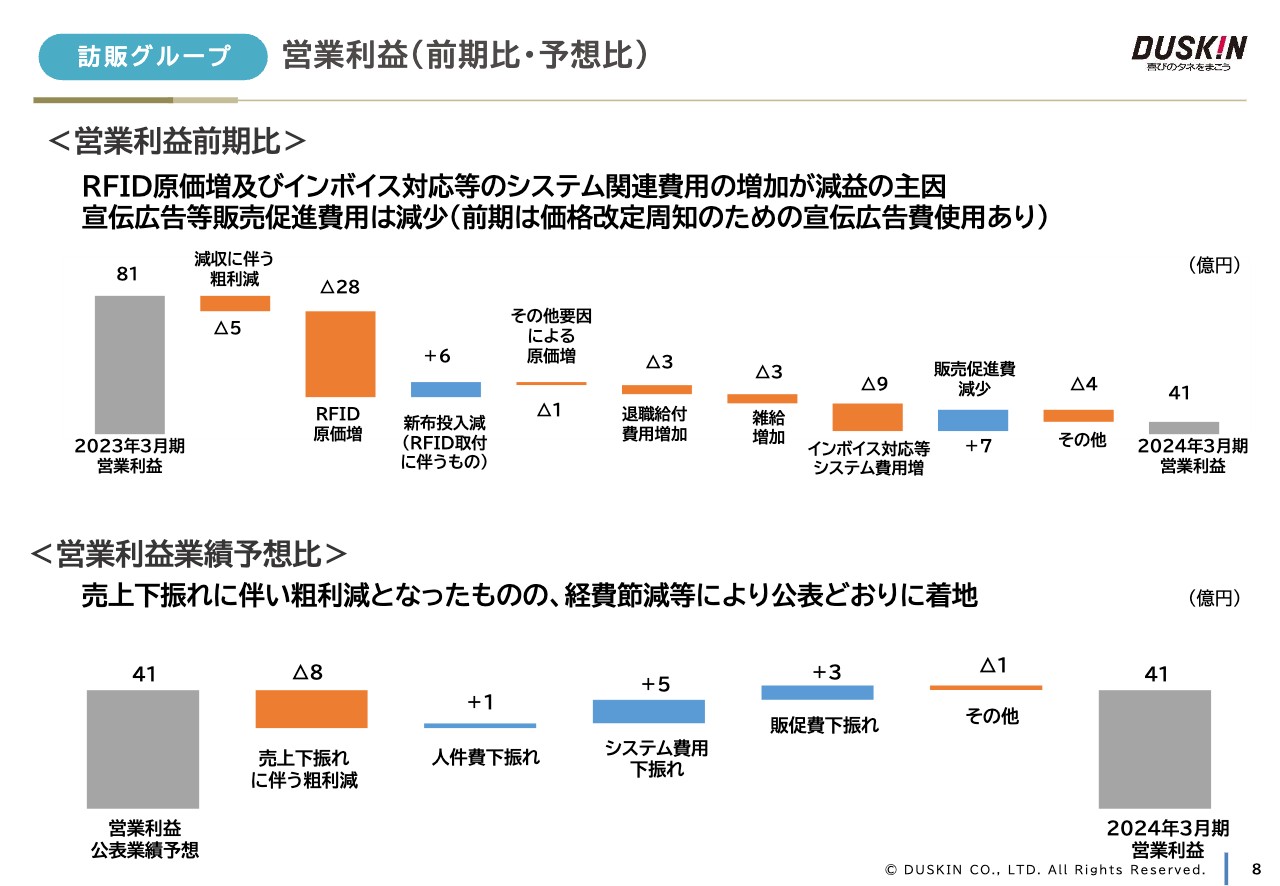

訪販グループ 営業利益(前期比・予想比)

訪販グループの営業利益です。前期比で大幅な減益となりました。中期経営戦略の最重要戦略投資と位置付けているRFID(電子タグ)の取り付けを当初の計画に従って進めたことが減益の主要因です。こちらは計画どおりです。

そのほか、退職給付費用や雑給を含めた人件費の増加、インボイス対応に伴うシステム関連費用の増加も減益の要因となっています。

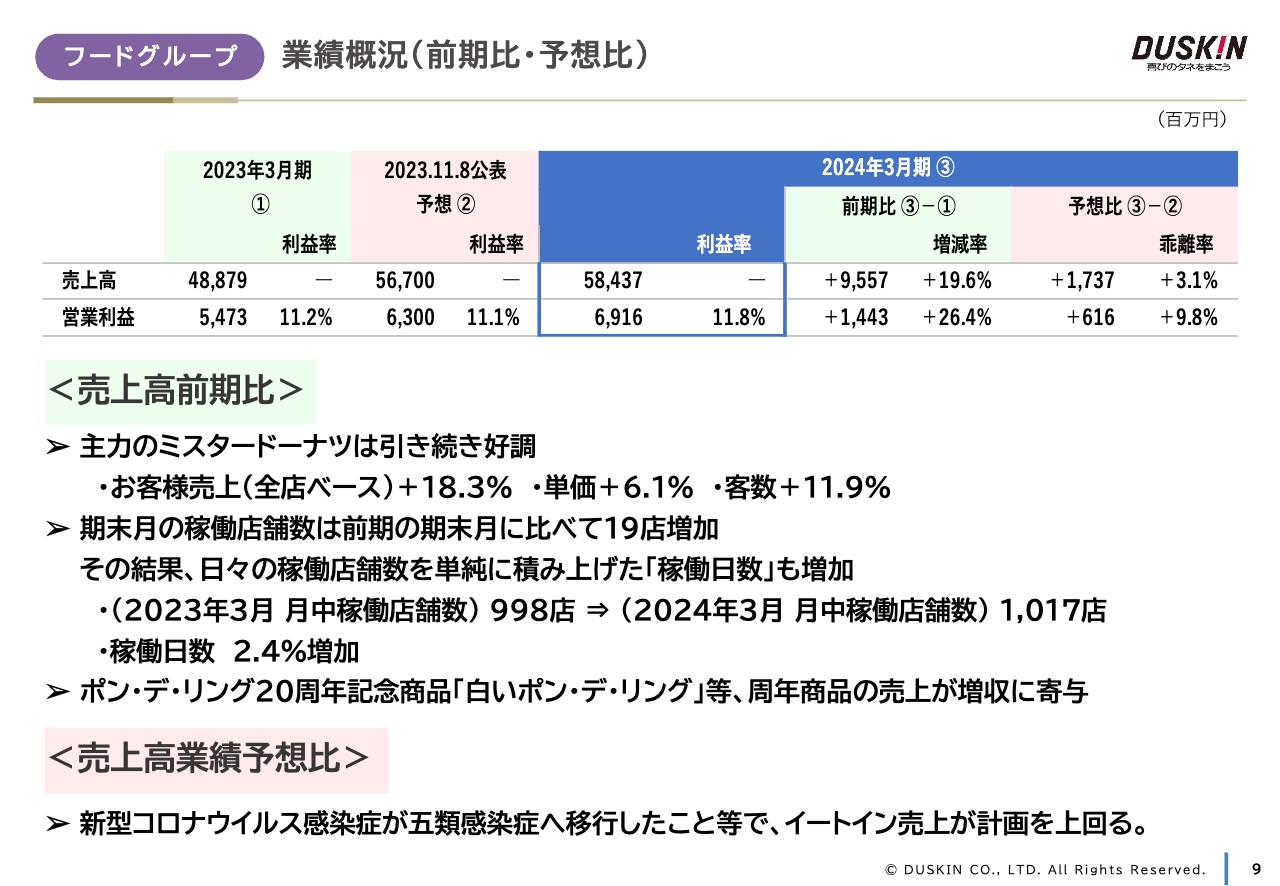

フードグループ 業績概況(前期比・予想比)

フードグループの業績です。ミスタードーナツが引き続き好調を維持しているフードグループの売上高は、前期比で95億5,700万円、19.6パーセント増加の584億3,700万円、営業利益は前期比で14億4,300万円、26.4パーセント増加の69億1,600万円となりました。

ミスタードーナツに関しては、発売した商品がいずれも大変好評をいただきました。とりわけ「ポン・デ・リング」の20周年記念商品「白いポン・デ・リング」と、「フレンチクルーラー」の50周年記念商品「生フレンチクルーラー」は売上増加に大きく寄与しました。

結果としてイートイン売上も計画を上回り、全店ベースでのお客さま売上は前期から18.3パーセント増加しており、加えて出店も順調に進んでいます。なお、稼動店1店舗あたりのイートインは前期比で22パーセントプラス、テイクアウトも14パーセントプラスとなっています。

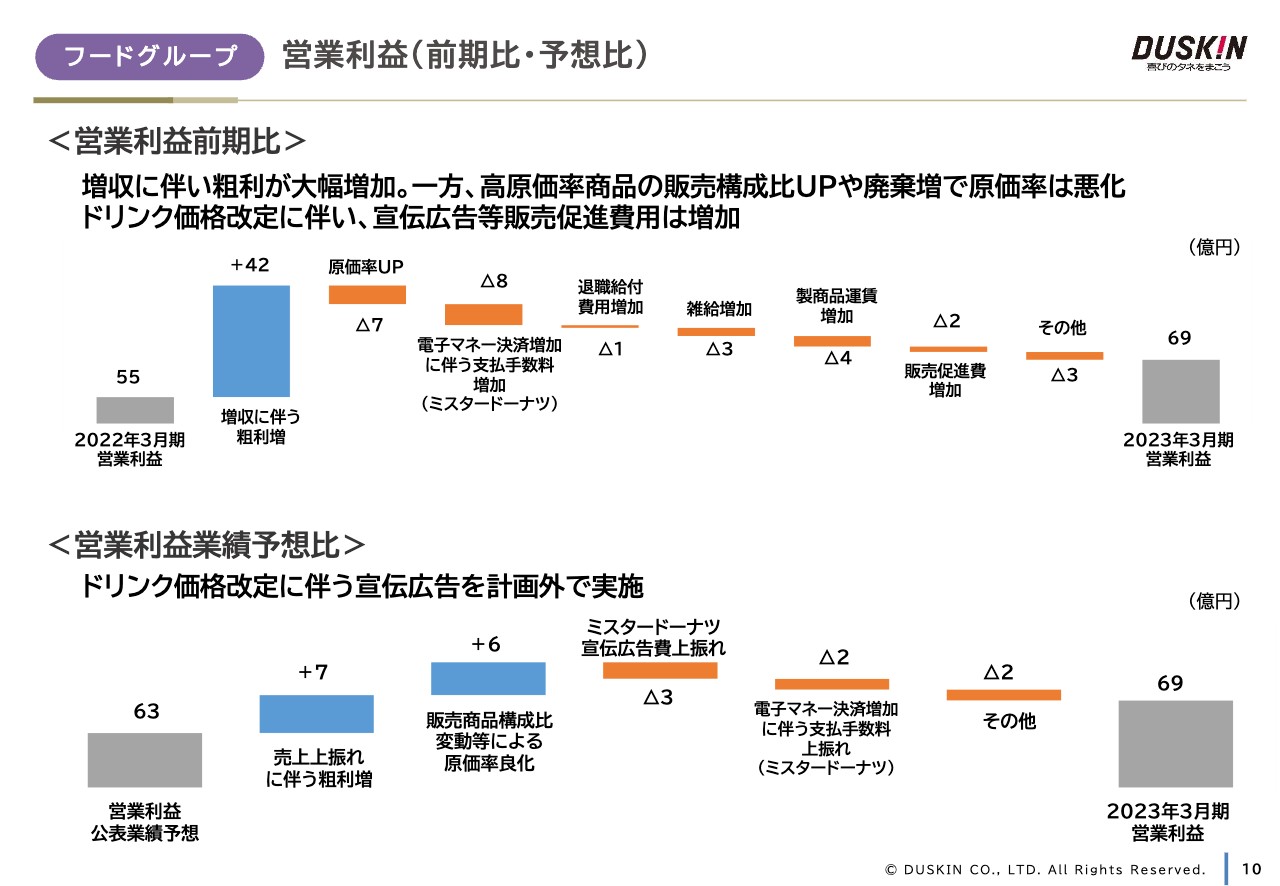

フードグループ 営業利益(前期比・予想比)

フードグループの営業利益です。増収に伴う粗利増が主な増益要因です。原価のアップは、定番商品販売増により高い原価率の商品の構成比が上昇したことや、原材料の廃棄の増加によるものです。

なお、11月に見直しを行ったセグメント別予想との比較では、前期比較とは逆に、高原価率商品の構成比が予想より低下したことなどにより、原価率は改善しました。

また、期中に実施したドリンク価格改定時における商品訴求のための販促により、宣伝広告費を計画外で使用しましたが、売上の上振れ等でカバーし、営業利益は上振れて着地しています。

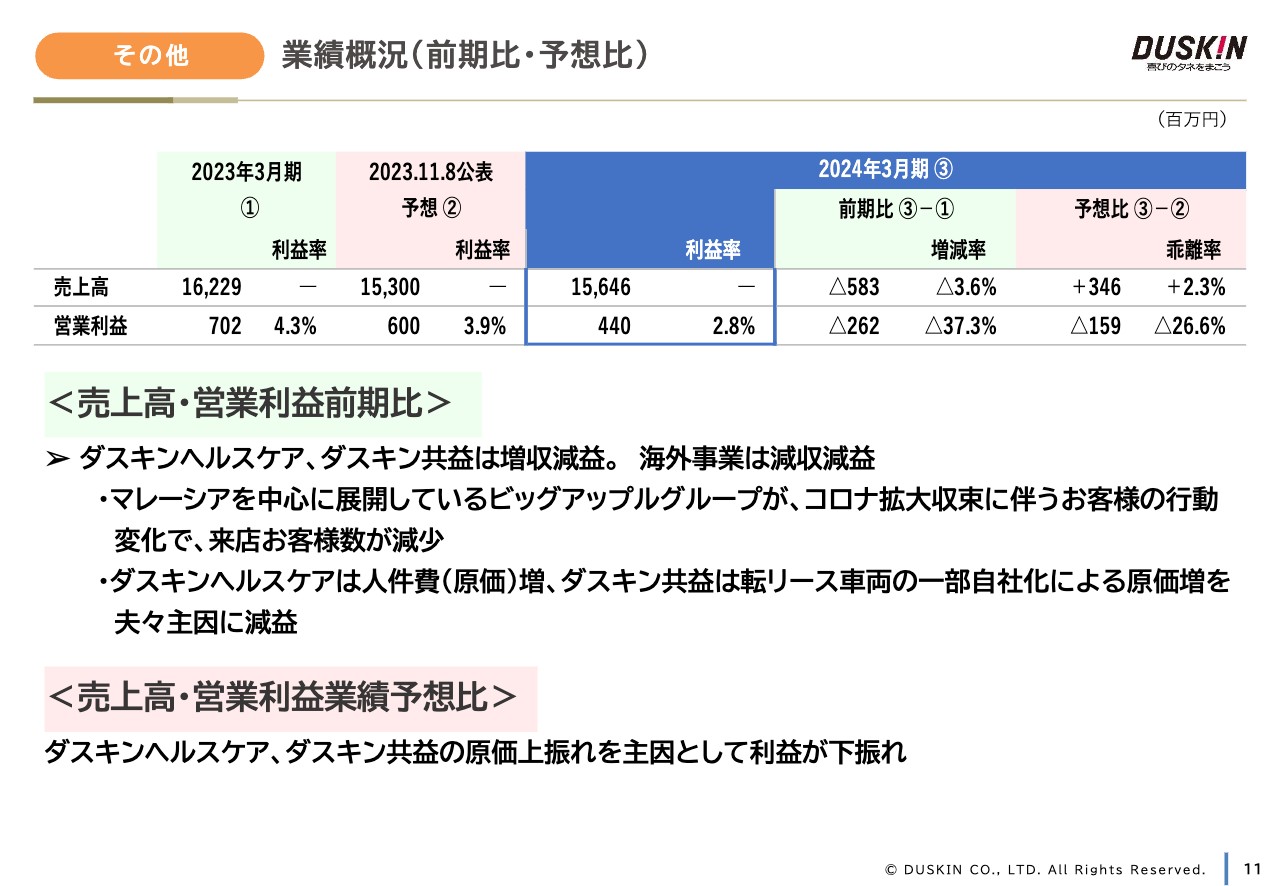

その他 業績概況 (前期比・予想比)

「その他」セグメントです。売上高は前期比で5億8,300万円、3.6パーセント減少の156億4,600万円、営業利益は前期比で2億6,200万円、37.3パーセント減少の4億4,000万円となりました。

ビッグアップルグループが展開しているマレーシアにおいては、コロナ禍でのお客さまの外出先は比較的近隣のショッピングセンターが中心となっていましたが、現在は遠距離のさまざまなところに出掛けるようになり、行動が変化してきています。結果として、ショッピングセンターの売上が減少したことに伴い、減収となりました。

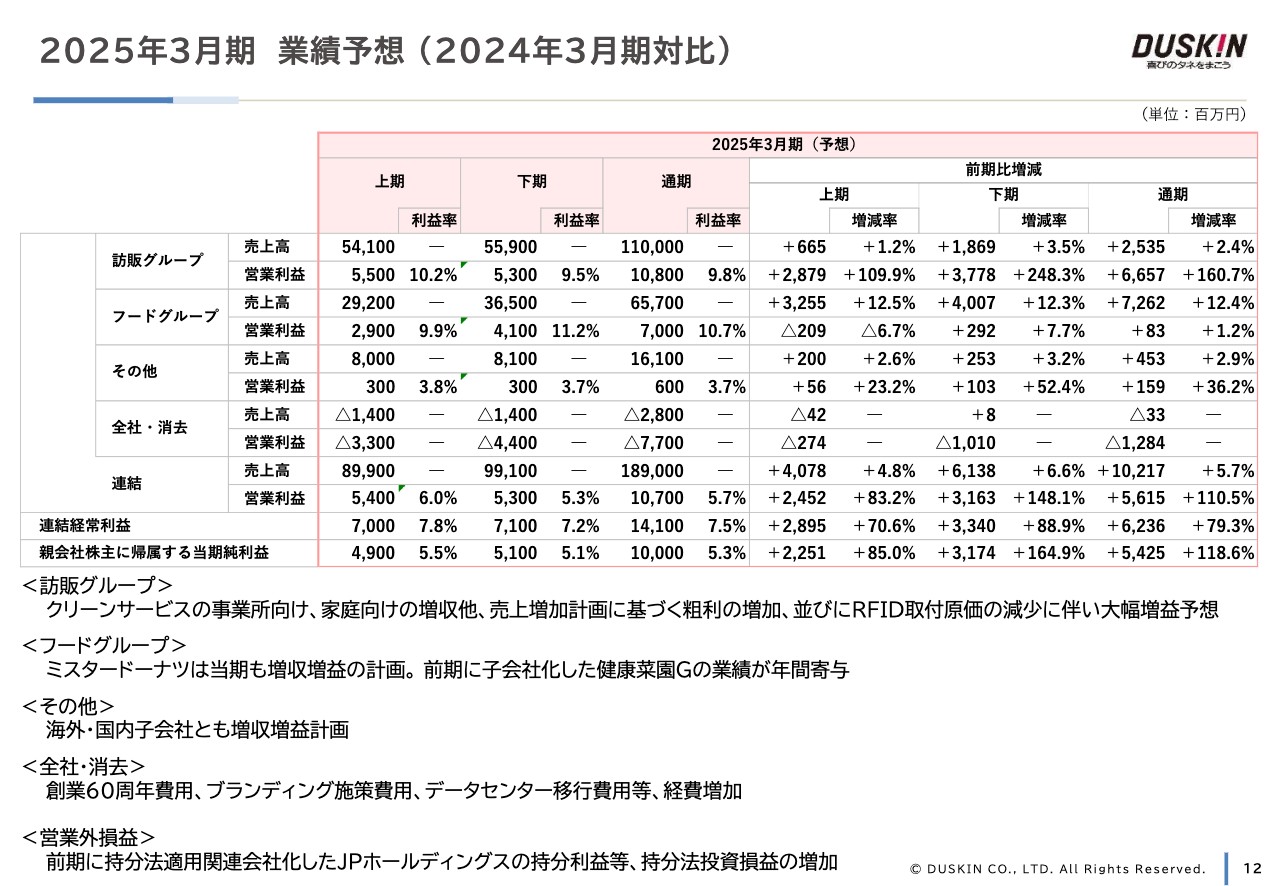

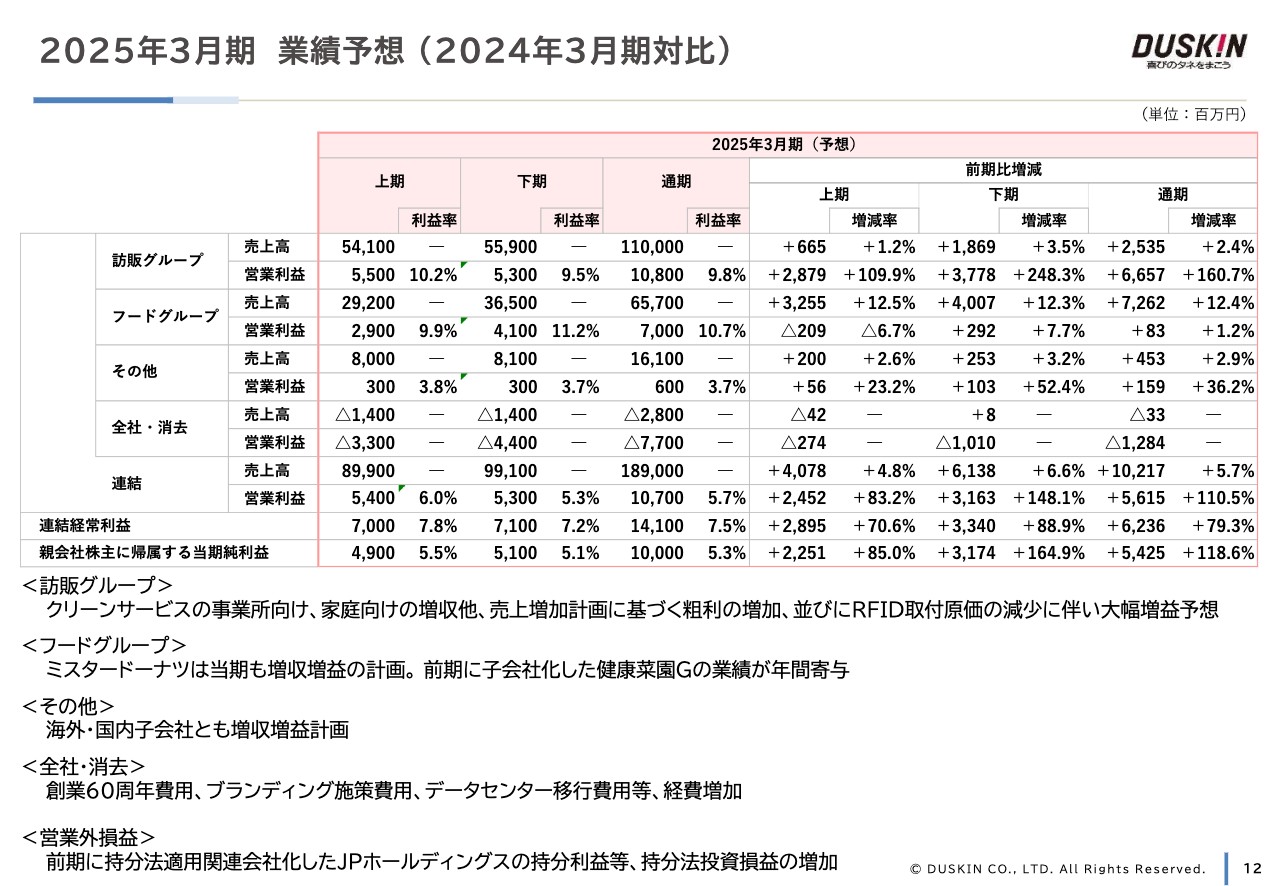

2025年3月期 業績予想 (2024年3月期対比)

2025年3月期の業績予想です。セグメント別に上期・下期の予想数値を2024年3月期比で示しています。

訪販グループは、営業専任組織の加盟店展開やケアサービスの出店強化による増収を計画しています。フードグループは、ミスタードーナツの商品戦略及び出店強化による増収に加え、前期に子会社化した健康菜園グループの業績寄与を織り込んでいます。

また、前期中にRFID(電子タグ)の取り付けが概ね完了し、その効果も表れます。結果として、2025年3月期は大幅な増益予想としています。

なお、昨年に創業60周年を迎え、これからの成長のためのブランディング施策や、加盟店や従業員の士気向上を図るべく、記念大会の実施を計画しています。その費用やデータセンターの移設費用等も織り込んでいます。

親会社株主に帰属する当期純利益の予想は100億円、「中期経営方針2022」の目標である当期のROEは6パーセント以上を必達と考えています。

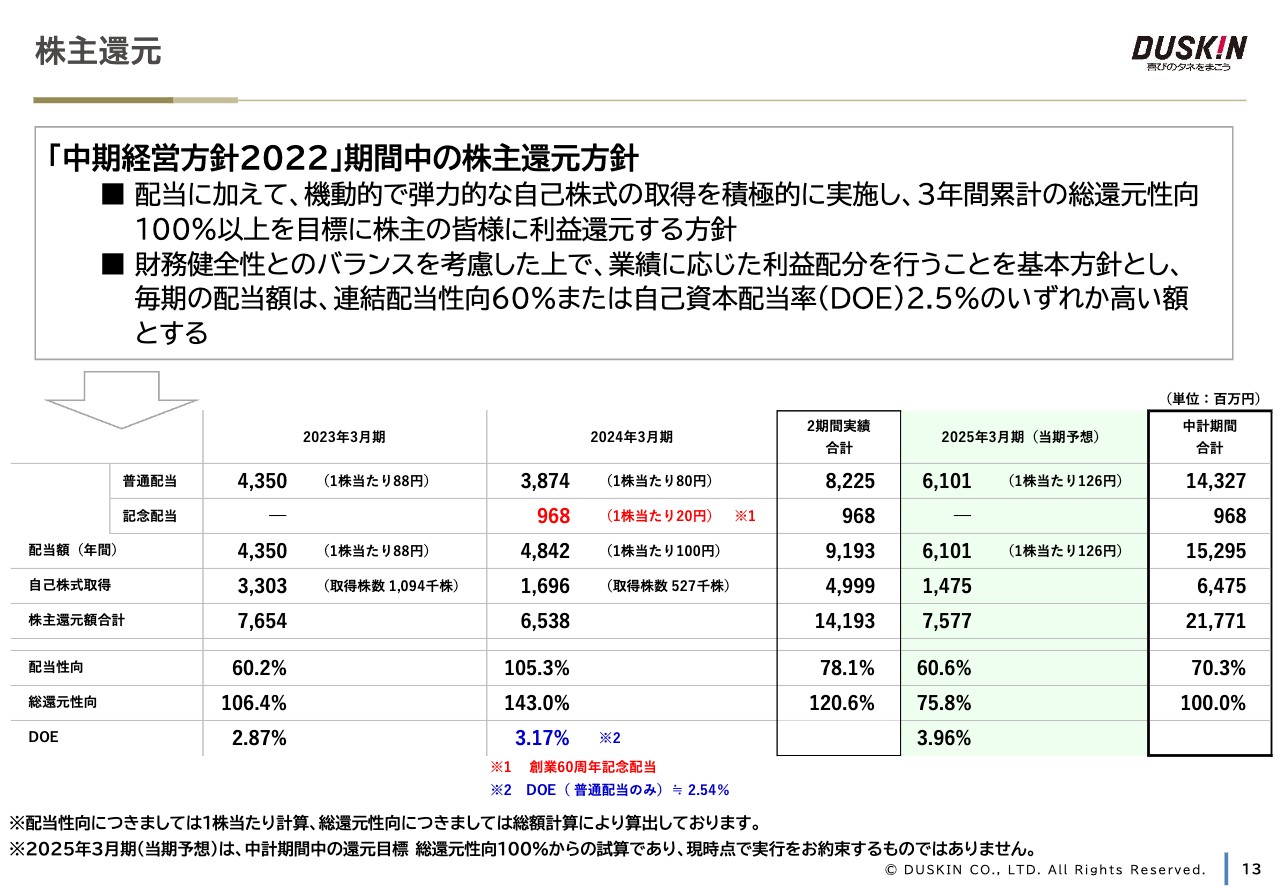

株主還元

株主還元についてご説明します。「中期経営方針2022」の2年が経過しましたが、この2年間の総還元性向は120.6パーセントです。

2025年3月期の利益計画、配当方針に加え、総還元方針として3年間の総還元性向は100パーセント以上と開示しています。

この3年間の総還元方針から2025年3月期の株主還元を試算し、中期経営計画期間3年間の予想とともにスライドに示しています。これはあくまでも、3年間の総還元性向100パーセントから逆算した試算であり、配当や自己株式取得をお約束するものではありません。

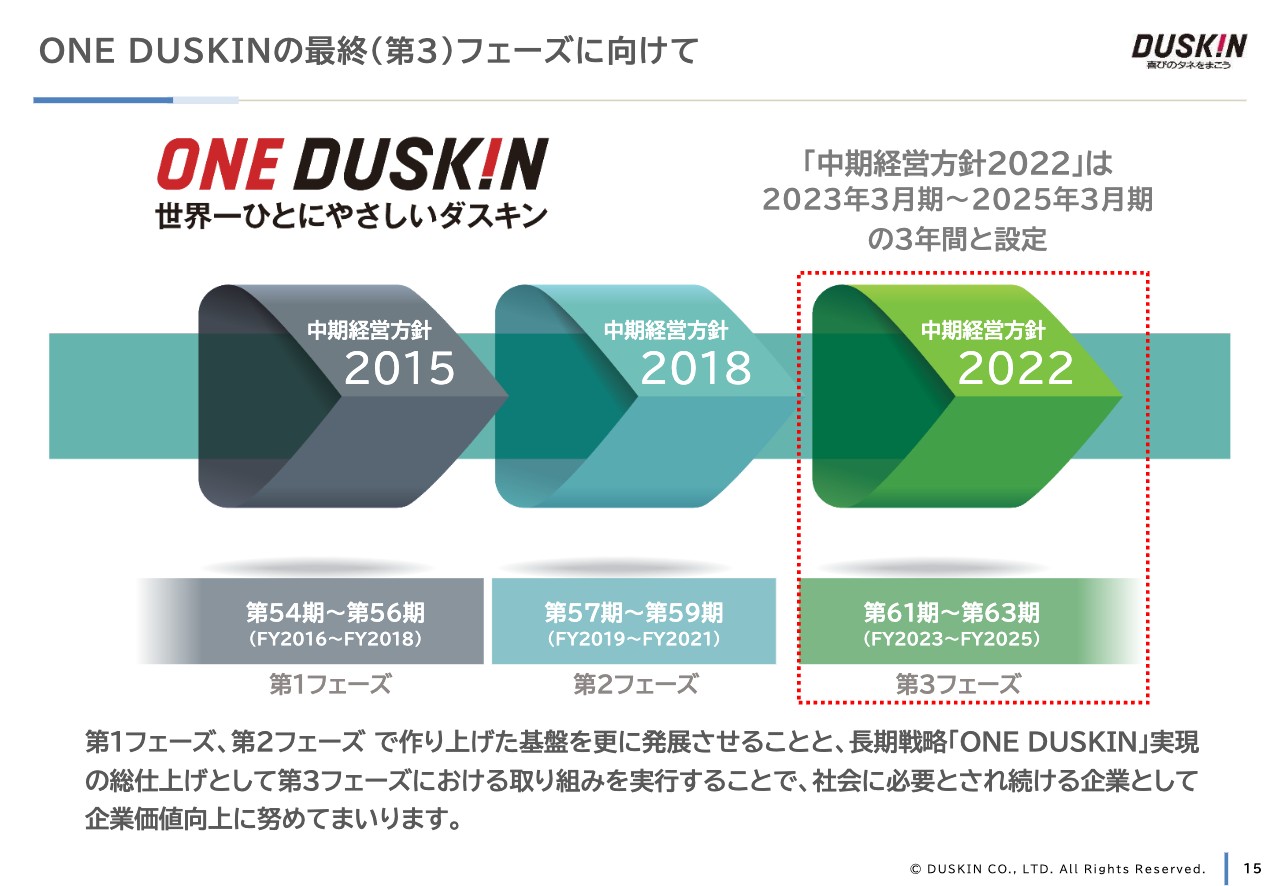

ONE DUSKINの最終(第3)フェーズに向けて

ここからは「中期経営方針2022」の取り組みについてご説明します。「中期経営方針2022」は、2016年3月期からスタートした長期戦略「ONE DUSKIN」の最終フェーズであり、期間は2023年3月期から2025年3月期と定めています。

第1フェーズ、第2フェーズで構築した基盤をもとに、第3フェーズの取り組みを実行することで、社会に必要とされ続ける企業としてさらなる企業価値の向上に努めていきます。

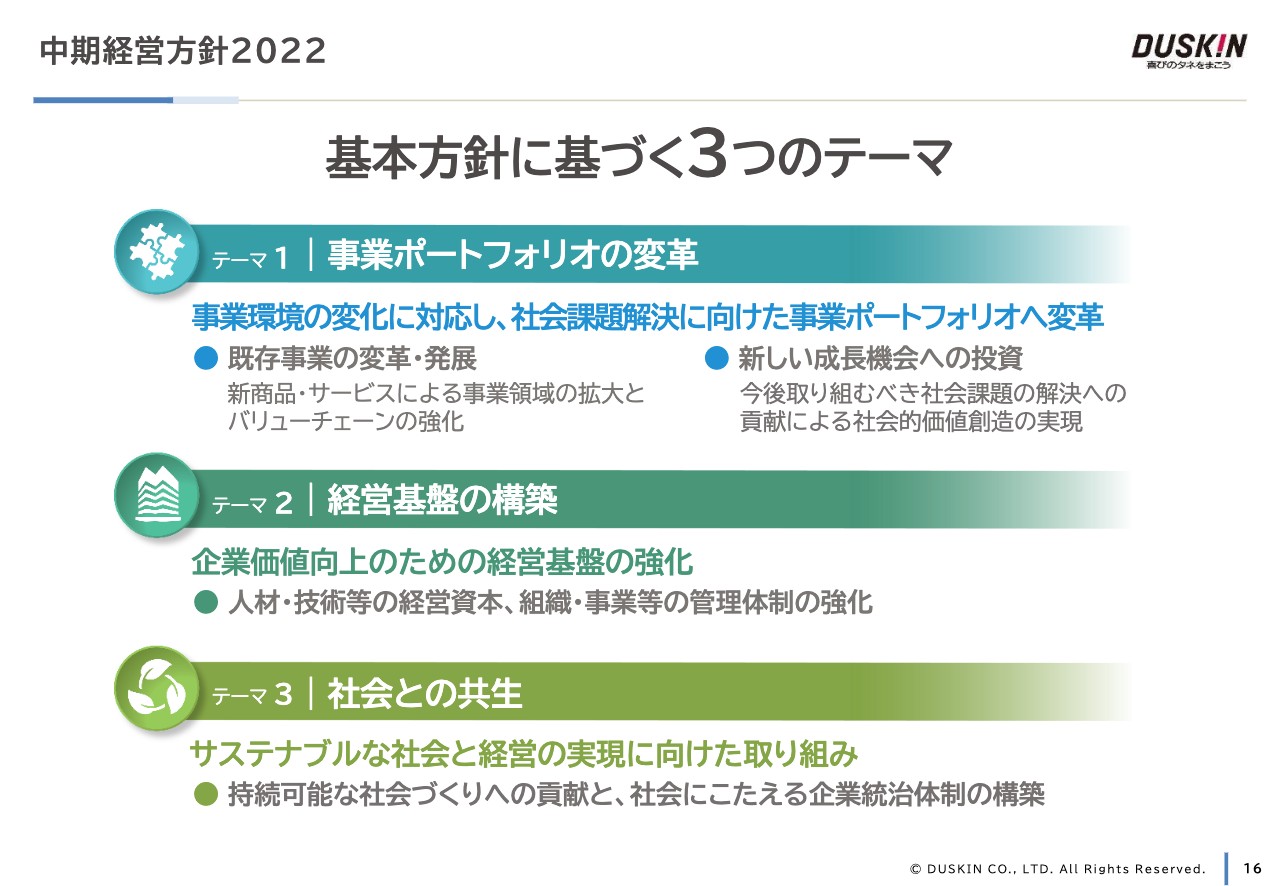

中期経営方針2022

「中期経営方針2022」における3つの主な取り組みのテーマについてです。1つ目のテーマは、社会課題解決に向けた「事業ポートフォリオの変革」、2つ目のテーマは「経営基盤の強化」、3つ目のテーマは「社会との共生」を掲げています。

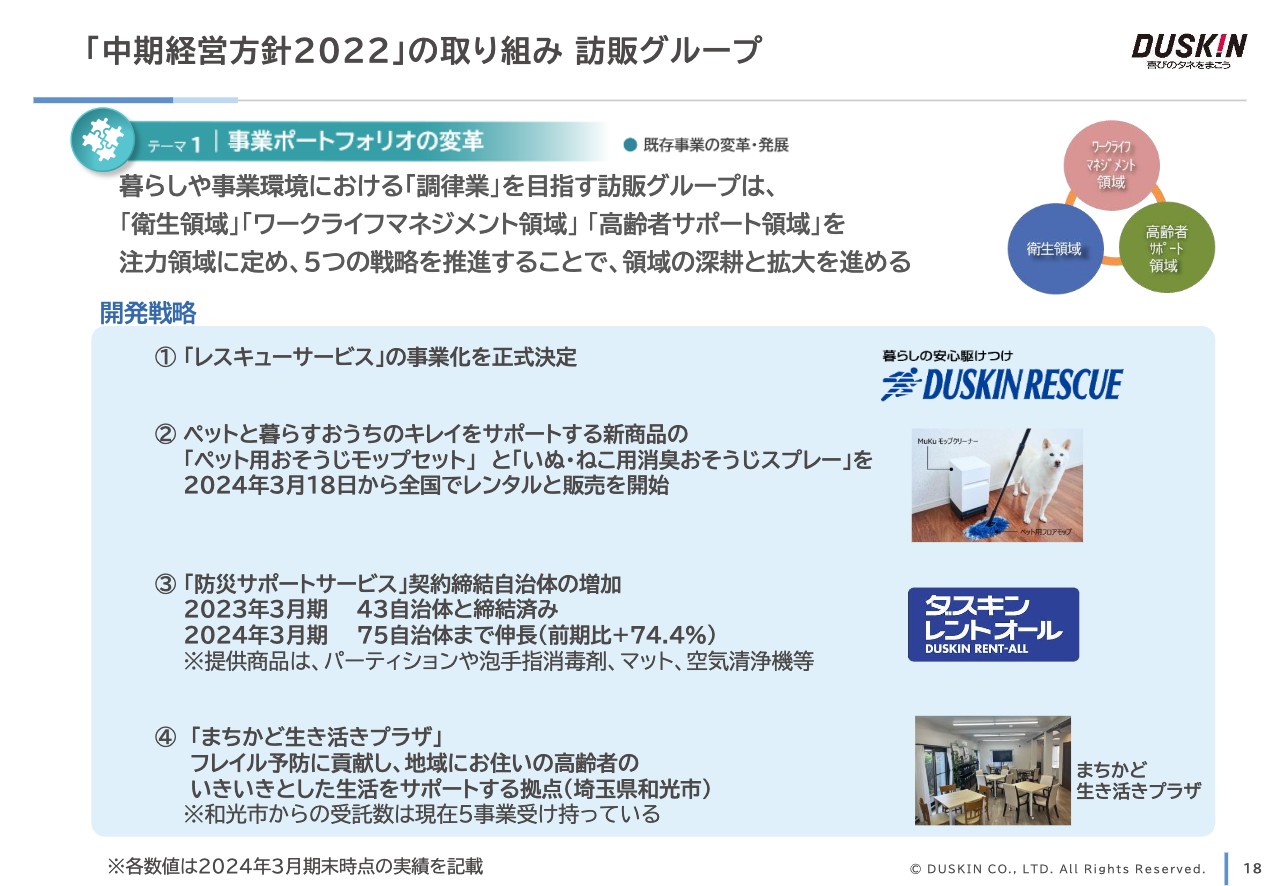

「中期経営方針2022」の取り組み 訪販グループ

ここからは、2024年3月期の取り組みについてご説明します。まずは既存事業の変革・発展における訪販グループの取り組みです。

開発戦略についてです。鍵のお困りごとを解決するサービス「ダスキンレスキュー」は、テスト販売を経て事業化に向けた検証を行った結果、想定どおりの需要があると判断しました。2025年3月期よりレスキューサービス事業部として、加盟店への展開に向けた検証等を進めていきたいと思っています。

また、新開発の特殊な形状のモップパイルを採用し、ペットの抜け毛をしっかりと補修できる「ペット用おそうじモップセット」の導入、「いぬ・ねこ用消臭おそうじスプレー」の販売を3月18日から開始しています。

次に、レントオール事業が提供する「防災サポートサービス」において、自治体との災害協定締結数が75自治体となりました。

こちらは、災害発生時に自治体の避難所開設に必要な施設衛生サービスとレンタル商品の提供を、全国の拠点を活用してサポートするサービスです。

高齢者の生活をサポートする拠点「まちかど生き活きプラザ」では、埼玉県和光市からの事業受託件数が堅調に推移しています。現在、一般介護予防事業をはじめ、5つの事業を受託しています。こちらをベースとして、今後、展開を広げていきたいと考えています。

「中期経営方針2022」の取り組み 訪販グループ

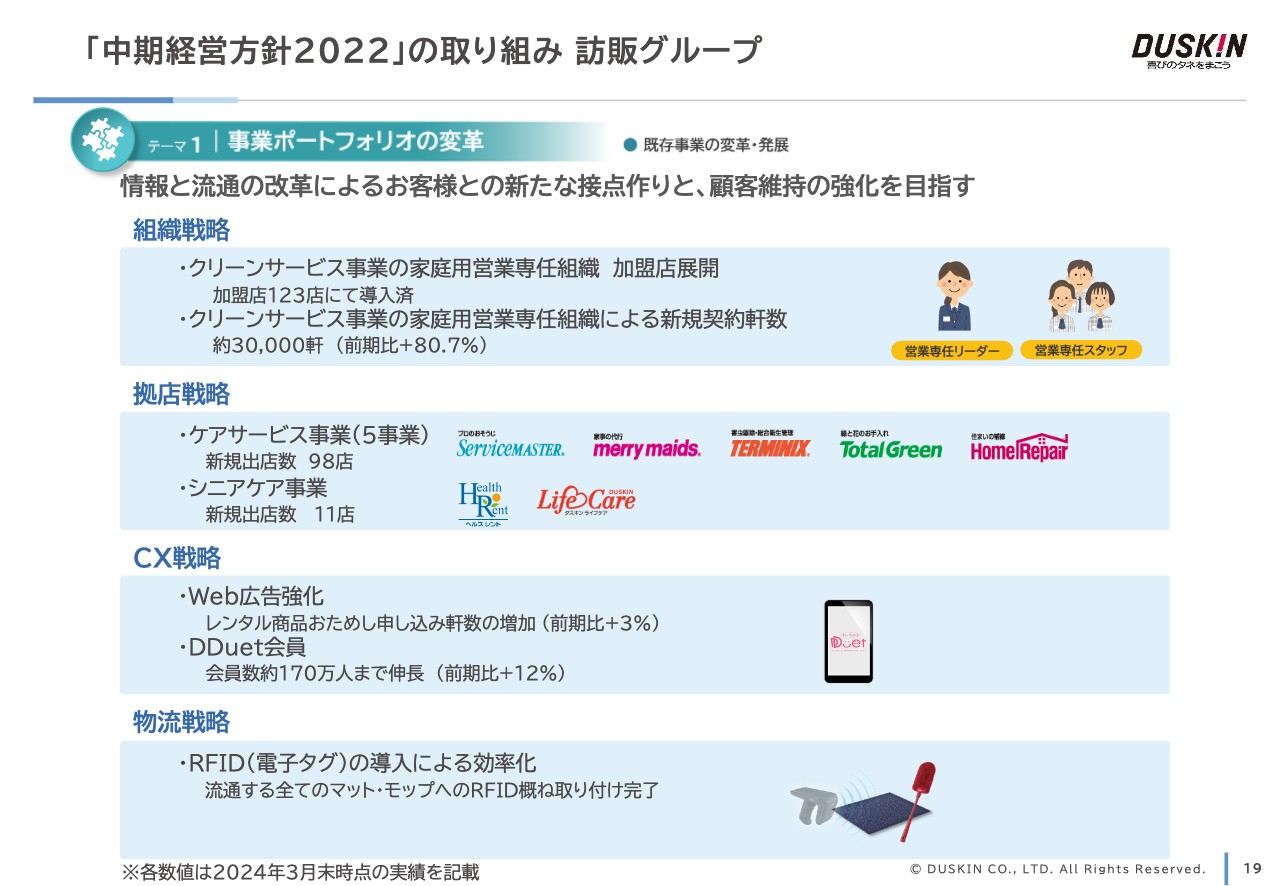

情報と流通の改革によるお客さまとの接点作りと、顧客維持の強化を図る取り組みについてご説明します。

組織戦略においては、お客さまと直接対面するための施策として、家庭用のお客さま開拓に特化した家庭用営業専任組織による活動を加盟店へも展開しています。2024年3月末時点で123店に導入し、活動を推進しています。

加盟店・直営店・関係会社・営業推進店での活動による新規契約軒数は、前年同期比でプラス80.7パーセントの約3万軒に増加しています。さらに、直営店・関係会社においては新規契約軒数が解約軒数を上回り、お客さま軒数が増加しています。

市場ニーズが高い役務提供サービスの需要に対応するための拠点戦略では、ケアサービス事業で98店、シニアケア事業で11店を新たに出店することにより、提供体制の強化・拡充を図っています。

CX戦略においては、Web広告の強化などのEコマース施策が、前期比プラスで推移しました。

物流戦略の一環であるRFID(電子タグ)の取り付けにおいては、令和6年能登半島地震の影響もあって若干の遅れはあるものの、取り付けは概ね完了しており、7月より本格的に運用します。当初の想定は4月からということで、3ヶ月遅れではありますが、きちんと運用していきたいと考えています。

「中期経営方針2022」の取り組み フードグループ

フードグループの取り組みについてご説明します。フードグループでは、新規業態開発、既存バリューチェーンの強化、マーチャンダイジングという、3つのテーマに注力しました。

そのような中で、お客さまの利用機会拡大を図るため、北関東を中心にイタリアンレストラン「ナポリの食卓」を運営している株式会社ボストンハウスの管理統括会社である、健康菜園株式会社を子会社化しました。

これまで養ってきたノウハウを活用して出店地域を拡大し、より多くのお客さまにご提供していきたいと思っています。「ナポリの食卓」は、フランチャイズ展開も視野に入れて進めていきたいと考えています。

また、既存バリューチェーンの強化の取り組みに関しては、個包装の商品、冷凍ドーナツ等の内製化の検討を進めています。それと同時に、ミスタードーナツで取り扱っているパイについて、複数拠点で製造できる体制作りとして、物流コストの合理化とBCPも含めて取り組みを進めています。

マーチャンダイジングの取り組みとしては、ガシャポンの商品である「リングコレクション」や「すみっコぐらし」とのコラボを実施しました。新たな取り組みとしては、ミスタードーナツ監修のオリジナルチルドカップコーヒーをコンビニエンスストア等で販売しました。

「中期経営方針2022」の取り組み フードグループ

開発戦略の取り組みとして、先ほどお話しした「白いポン・デ・リング」の周年記念商品や、冬場には「misdo meets GODIVA プレミアムショコラコレクション」等が好調に推移する要因となっています。

ミスタードーナツの出店戦略では、新たに39店を出店し、期末の稼働店舗数は1,017店へ増加しました。

CX戦略においては、お客さまのさらなる利便性の向上ということで、スマートフォン向けの「ミスタードーナツ公式アプリ」をリニューアルしました。

ミスドに行けば行くほどいいこと!アプリへをテーマに、来店回数に応じたドーナツのプレゼントといったサービスも、このアプリを通じて提供しています。さらに、デリバリーサービスの拡充のため、「UberEats」や「Wolt」の追加導入も実施しました。

「中期経営方針2022」の取り組み

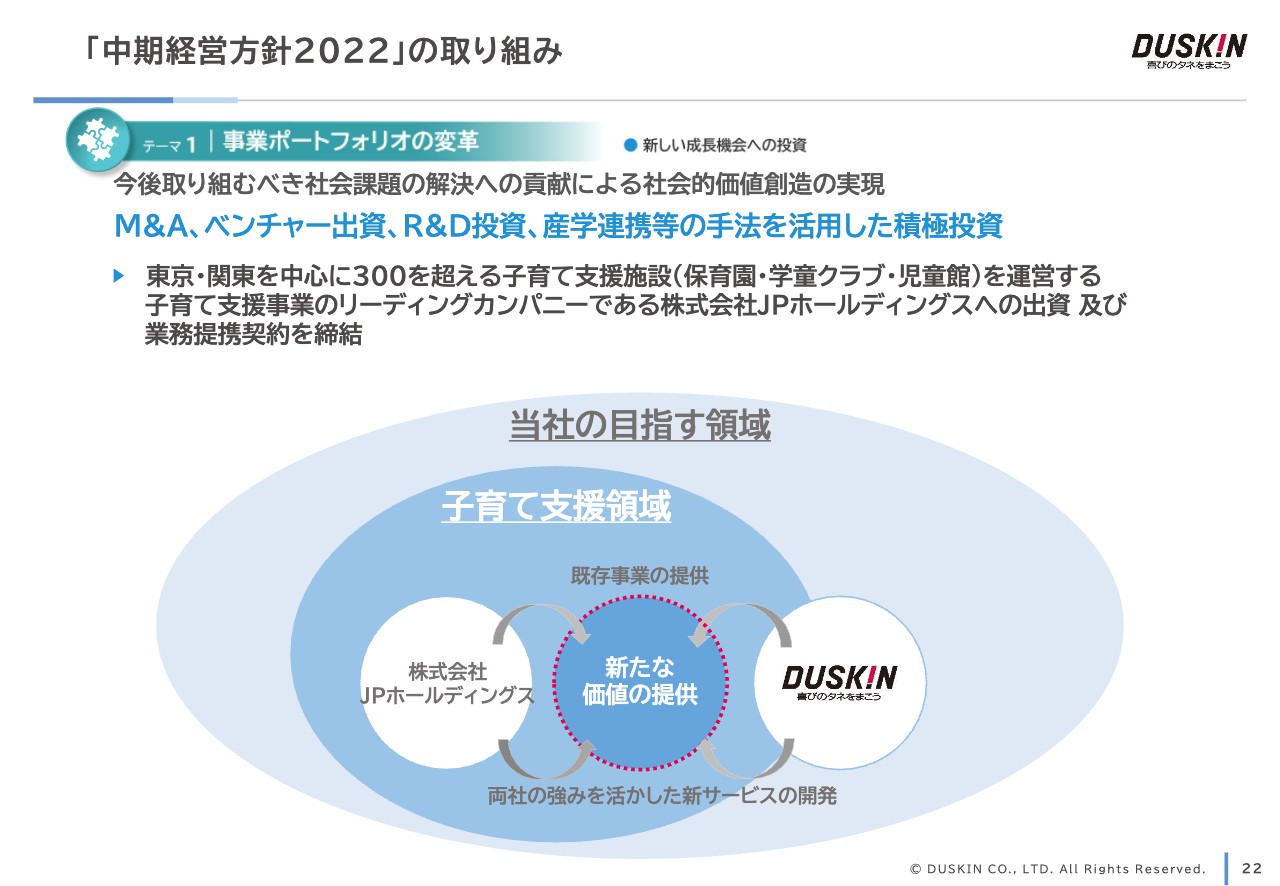

事業ポートフォリオの変革へ向けた新しい成長機会の投資においては、株式会社JPホールディングスとの業務提携契約の締結及び出資ということで、子育て支援領域に展開していきたいと考えています。こちらは、当社がお客さまと生涯にわたり、ダスキンとの関係性を維持するための重要領域の1つであると考えています。子育てをしながら、働くみなさまが安心して暮らせる生活環境の提供を目指しています。

現在は協業検討委員会を立ち上げ、公募で集まった両社のプロジェクトメンバー27名で構成された事業検討プロジェクトにて、お客さまが安心して働き、子育てができる生活環境の提供を目指して、討議を進めているところです。

「中期経営方針2022」の取り組み

海外戦略では、シンガポールへの展開を図りました。次は香港への展開ということで、香港特別行政区を選定し、Dragon Circle Enterprise Limitedとマスターフランチャイズ契約を締結しました。今年10月には1号店をオープンする予定です。

また、台湾での昨今の衛生意識の高まりも踏まえ、お掃除代行ニーズに対応するため、台北で運営している合弁会社において、家庭向けお掃除サービスを台湾・台北で新規導入しています。今後も、その他アジア諸国に向けた展開の可能性を探っていきたいと考えています。

「中期経営方針2022」の取り組み

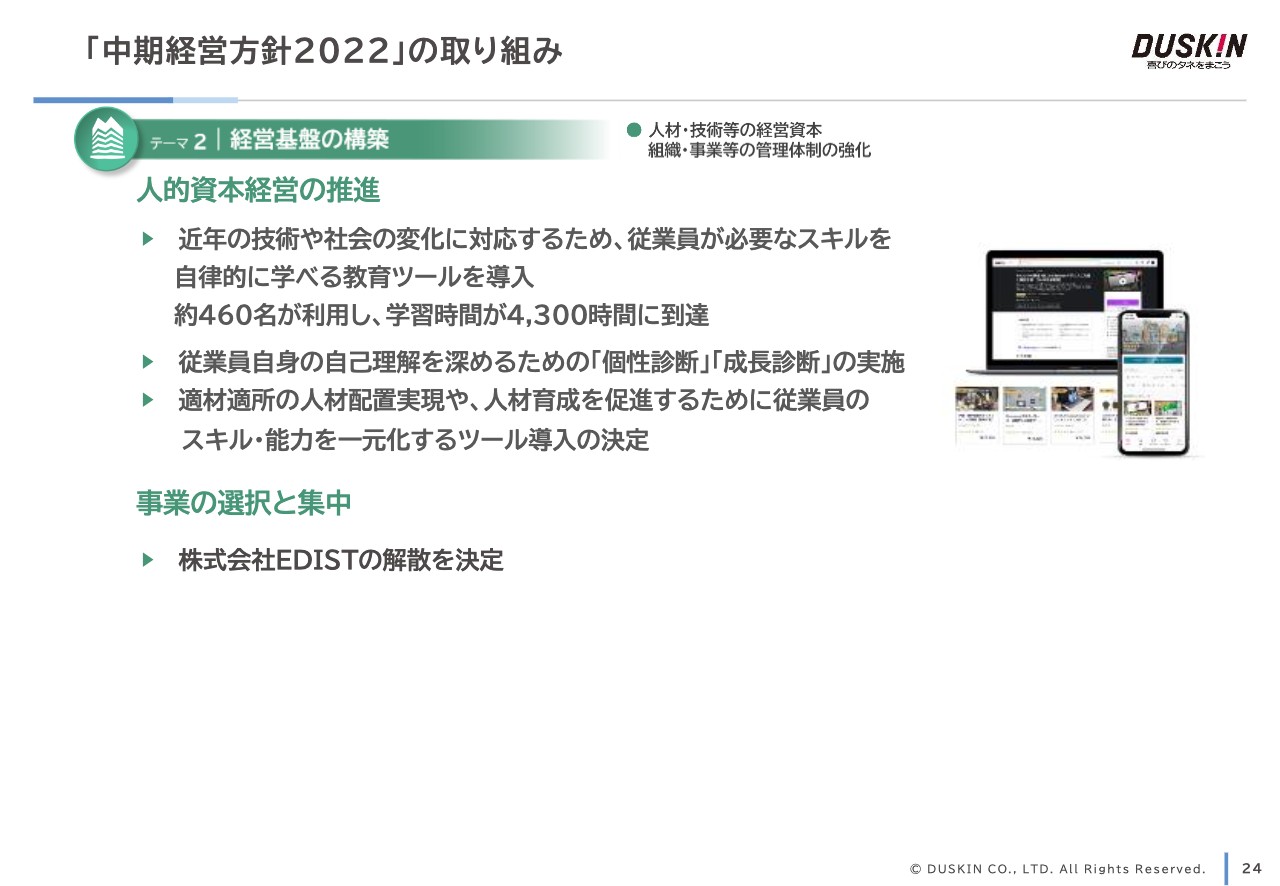

2つ目のテーマである「経営基盤の構築」です。人的資本経営の取り組みということで、従業員が技術やスキルを自律的に学ぶ教育ツールに「Udemy」を導入し、年間総学習時間は4,300時間以上となりました。

現時点で、従業員1人当たりの年間研修時間を10パーセント以上押し上げる数値になっています。また、従業員の自己理解を深めるために、個性診断や成長診断も実施しました。

2025年3月期より本社組織でも再編を行い、「人的資本グループ」という新たなグループを設けました。迅速な人的資本経営のさらなる進化ということで、事業ポートフォリオの変革に必要な人材を育成していきたいと考えています。

事業の選択と集中の取り組みに関しては、株式会社JPホールディングス、健康菜園株式会社など、将来的な事業拡大を目指す新規投資とあわせて、株式会社EDISTの解散を決定しました。

株式会社EDISTは、女性向けの服のレンタル事業を展開している会社でしたが、いったん役割を果たしたため、解散します。ここで得られた知見を、今後は女性のお客さま向けのWebでのコミュニケーション等に活用したいと思っています。

「中期経営方針2022」の取り組み

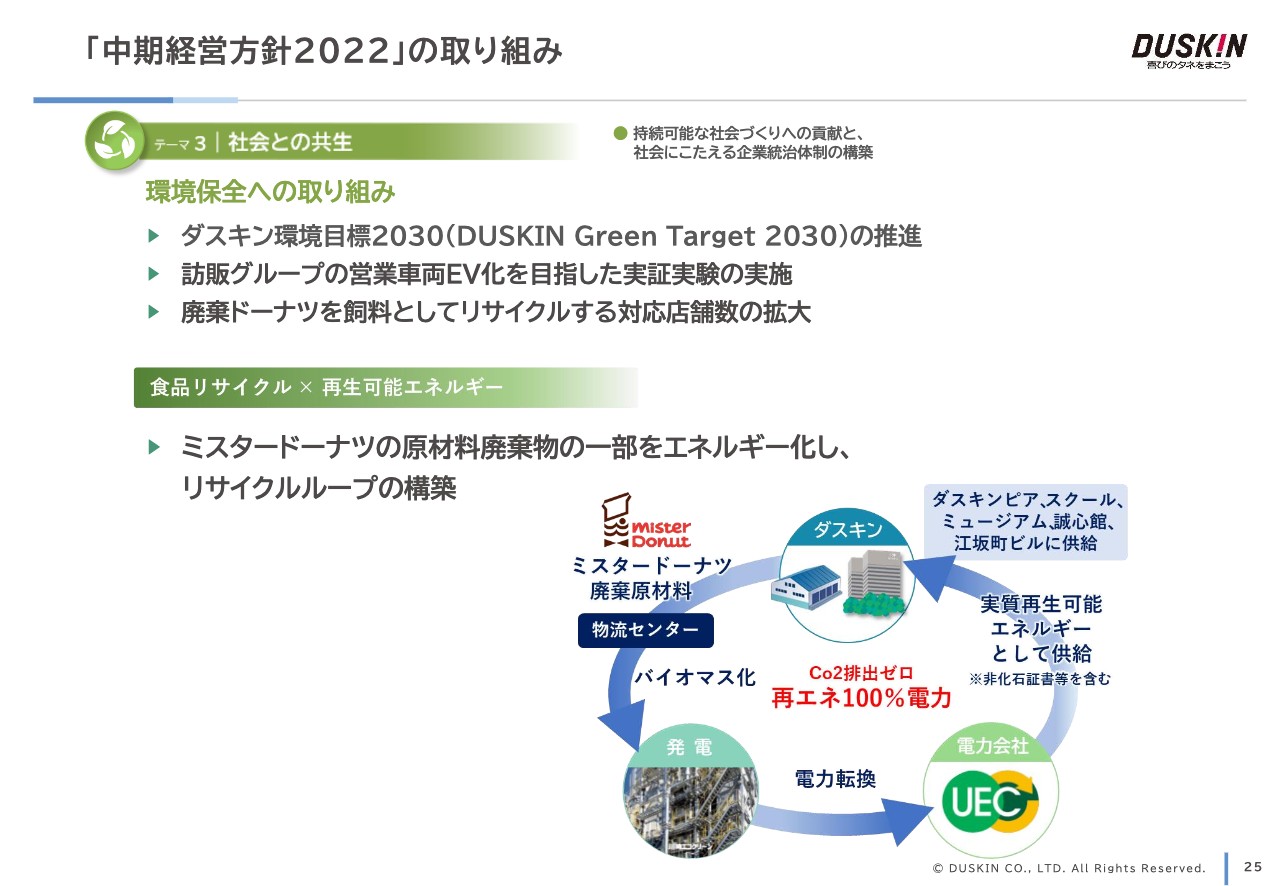

3つ目のテーマである「社会との共生」についてご説明します。訪販グループではEV車両のテスト検証を行っており、今後はEV車両の導入を順次進めていきたいと思っています。

ミスタードーナツ事業では、廃棄ドーナツを飼料としてリサイクルする対応店舗の拡大ということで、現在は950店舗まで増加しています。

さらに2025年3月期からは、ミスタードーナツの廃棄原材料だけでなく、他社から発生している廃棄原材料を活用して、バイオマス発電による100パーセント再生可能エネルギーを当社の本社ビル周辺を含む5拠点で活用する「リサイクルループ」を構築しました。

私からのご説明は、以上となります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:RFID(電子タグ)の運用によるコスト削減効果について

質問者:RFID(電子タグ)の取り付けが3ヶ月遅れているとのことですが、その後本格的な運用が始まれば、おそらく来年は1年間を通して運用されるのではないかと思います。その場合、年間でどの程度のコスト削減になるのでしょうか?

大久保:1年間を通してRFID(電子タグ)を運用した場合の効果は、約8億円と見込んでいます。

質疑応答:RFID(電子タグ)のメリットについて

質問者:RFID(電子タグ)の運用は、契約者や消費者にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

大久保:現在、電波法上の制限により、RFID(電子タグ)の読み取りには認可を得たリーダーが必要です。そのため、現在は加盟店もしくは当社の工場で、認可を得たリーダーで読み取りを行っています。

RFID(電子タグ)取り付けによるコスト削減効果は、工場側で8億円です。加盟店側は当社の連結対象外ですが、空いた時間を営業に活用してほしいと考えています。

お伝えしたように、タグの読み取りには認可を得たリーダーが必要ですので、現時点ではお客さまに直接ご利用いただくことはできない状況です。

ただし現在、開発研究所等ではRFID(電子タグ)を活用し、例えばお客さまが当社のモップを利用してどのような掃除をしているのかなどの調査・研究を行っています。

将来、さまざまな活用方法が出てくると思っています。例えば、コンビニエンスストアに返却していただくことも、可能性としてはあると考えています。

質疑応答:株式会社JPホールディングスとの提携について

質問者:株式会社JPホールディングスが展開している事業は子育て支援がメインですが、御社が持っているノウハウや技術、知見などが、株式会社JPホールディングスとの提携にどのように寄与するのでしょうか? 詳細についてはお話しできない部分もあるかと思いますが、可能な範囲で教えてください。

大久保:当社では現在、家事代行サービスの事業を展開しています。こちらはまさに、お客さまの子育てや働く環境の中で家事を代行するサービスです。すでにご利用いただいている子育て層の方もいらっしゃいますので、さらに提供範囲を広げていきたいと考えています。

一方で、ライフケアサービスという事業も展開しています。こちらは介護保険対象外で基本的には65歳以上の方を対象としたサービスです。

その中で、子育て層のお客さまに対し、家事代行だけではなく、例えば急に熱が出た時にお子さまの面倒を見るといったサービスも提供できる可能性があると考えています。それらを含めて、株式会社JPホールディングスとの協業におけるシナジーについて検討しているところです。

既存事業との連携も含め、この場でご説明は差し控えますが、まったく新たな事業に関しても検討を進めています。

質疑応答:フードグループの需要状況とモメンタムについて

質問者:フードグループについてです。2025年3月期の営業利益率は10.7パーセントの計画です。コロナ禍でもフードグループの事業規模を大きく伸ばしてきた中で、現在の足元の需要の状況と事業のモメンタムをどのように見ているのかを教えてください。

大久保:まず足元の状況です。コロナ禍はテイクアウトが中心でしたが、昨年からイートインも好調を取り戻してきており、足元は商品製作も含めて非常に好調に推移していると考えています。

今後は、ミスタードーナツのさらなる成長を考えると、既存店の成長をベースに新規出店をさらに進めていきたいと思っています。一方で、既存店の成長をさらに押し上げていくために、オペレーションの効率化、生産性の向上にも取り組んでいるところです。

特に、ミスタードーナツのほとんどの店舗では、ドーナツをバックヤードで作っています。ここでの生産に対する機器の効率化、機器の導入に加え、お伝えしたとおり、一部生地の冷凍化によって店舗での作業が効率化されるため、1店舗当たりの作る個数が増加します。

販売のオペレーション面では、レジの改良において画像認識を検討しているところです。さらに、一部のコンビニエンスストアで展開していますが、数台のカメラを店舗に設置し、お客さまにドーナツを選んでいただき、そのままレジに直結する店舗もあります。オペレーション上、無人レジまでは考えていませんが、レジスタッフの削減による効率化も図れるため、今後、展開をしたいと考えています。

既存事業の生産性の向上及び新たな店舗の出店の2点を導入・展開することによって、ミスタードーナツの成長につなげたいと考えています。

質疑応答:営業専任組織が早期に出てこなかった理由について

質問者:訪販グループについてのご質問です。決算資料にも記載のとおり、家庭向け商品において、家庭用営業専任組織の効果がかなり出ている印象があります。

大変失礼な質問ですが、単純な疑問として、なぜ、これまでこのような営業専任組織を作っていなかったのでしょうか? 社長のお考えをお聞かせください。

大久保:まず、家庭用営業専任組織についてご説明する前に、従来の当社の家庭市場における営業スタイルについてご説明します。従来、ご家庭には、モップを4週間に1度、定期的に交換するビジネスモデルで、同じお客さま係がモップの交換時にレンタルと営業を1人で行っていました。

「営業専任」とは、まさに営業だけを行う専任者です。「なぜ今まで実施していなかったのか?」というご質問ですが、レンタルをしながら営業もしていると、レンタルの売上・利益が入ってきます。その売上・利益を回収財源として、営業にも人件費を充当していました。

家庭用営業専任組織の場合はレンタルを行わないため、新規の営業活動による人件費が先行して必要になります。2年ほど前に、家庭用モップの業績回復に力を入れようということで、ここで必要な人件費は投資と同じであるという考え方に立ち返りました。

実際のところ、2年半ほどで投資回収が可能になってきていますが、最初の約2年半は人件費が先行します。「売上を伸ばすことで利益もあとからついてくる」という考え方に立ち返り、人件費を先行投資として導入に踏み切ったということです。

質疑応答:事業所向けの営業専任組織に関する考え方について

質問者:家庭向け商品の営業専任組織が効果を表したのであれば、事業所向けの営業専任組織もあればよいのではないのかと考えました。このあたりについても、社長のお考えをお聞かせください。

大久保:事業所向けの営業専任組織については、前期に直営店関係会社でテストしました。家庭市場とモデルが違う点は、お店ごとに、衛生に関するお困りごとが大きく変わることです。

家庭用の場合は、お掃除用のモップの機能説明が中心になりますが、事業所用の場合は、お店ごとのお困りごとに対するアドバイスや商品提供が必要になります。

したがって、現在は家庭市場とは方法を変えるため、前期に実施したテストの内容を整理して、課題解決型の提案のパッケージ化を進めています。2025年3月期からはそちらを展開するために、現在進めているところです。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

4665

|

4,246.0

(01/30)

|

+6.0

(+0.14%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

ダスキン(4665) 執行役員人事及び担当変更、その他人事異動に関... 01/29 15:30

-

ダスキン(4665) ミスタードーナツ事業の中国(華東地区)展開に... 01/29 15:30

-

今週の【上場来高値銘柄】大林組、住友鉱、芝浦など209銘柄 01/24 09:00

-

本日の【上場来高値更新】 伊勢化、西川ゴムなど61銘柄 01/20 20:10

-

本日の【上場来高値更新】 ニチアス、八十二長野など120銘柄 01/19 20:10

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

02/01 17:30

-

02/01 17:00

-

02/01 10:00