キューブシステム、SIビジネスが売上を牽引し増収増益で着地 事業構造モデルの改革を推進し飛躍的成長を目指す

Contents

中西雅洋氏:キューブシステム代表取締役の中西です。本日はお忙しい中、株式会社キューブシステムの決算説明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。本日は2024年3月期の決算概況、中長期経営計画「V2026」の第2次中期経営計画の概要、2025年3月期の見通しについてご説明します。どうぞよろしくお願いします。

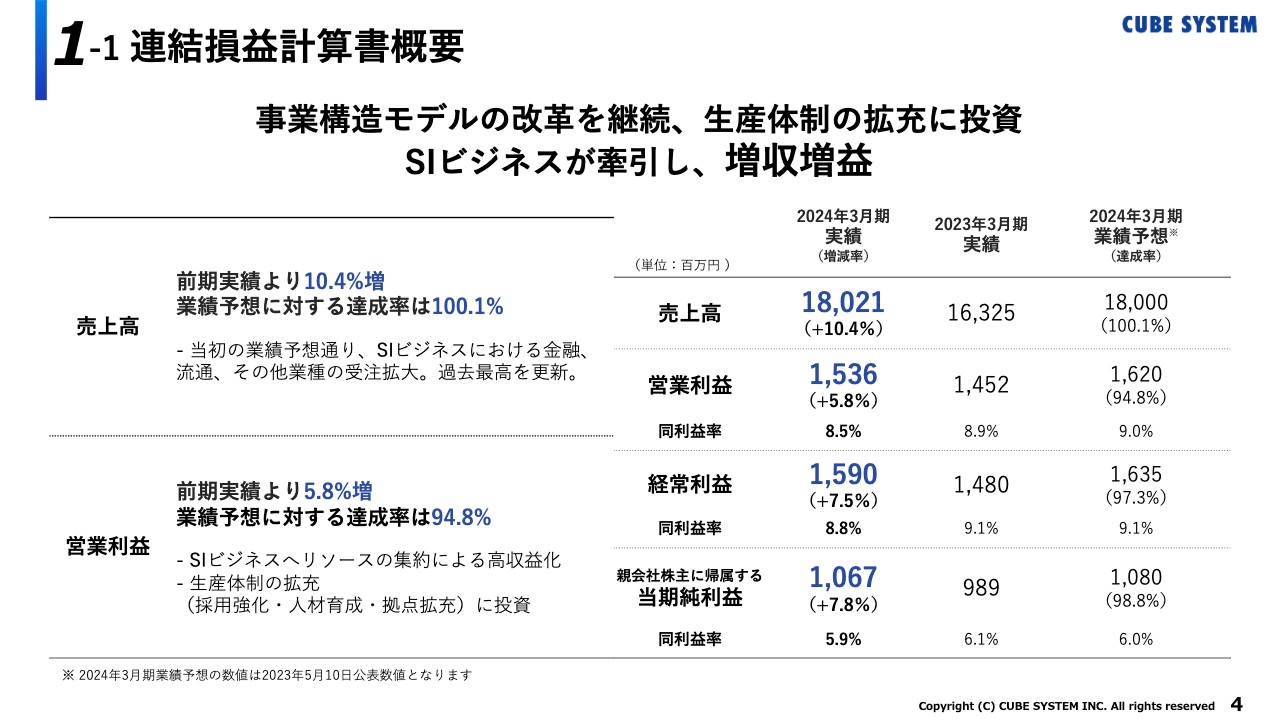

1-1 連結損益計算書概要

2024年3月期の決算概要についてご説明します。まず、当社を取り巻く事業環境としては、さまざまな業種・業態において、DXの取り組みが盛んに行われており、IT投資も旺盛でした。

上期は幅広い業種・業態で需要が旺盛で、当社でも金融関連をはじめ、流通・通信系においても事業を伸ばすことができました。下期になり、金融関連は引き続き堅調に進んでいますが、流通産業系については受注が少し停滞するという予想です。

このような状況の中で、当期の業績については、売上高は前期比10.4パーセント増の180億2,100万円、営業利益は前期比5.8パーセント増の15億3,600万円、当期純利益は前期比7.8パーセント増の10億6,700万円となっています。

全体的には、クラウドソリューションを活用するSIビジネスが売上を牽引しています。事業構造モデルも引き続き変革しながら進めていきたい考えです。前期比では増収増益となりました。

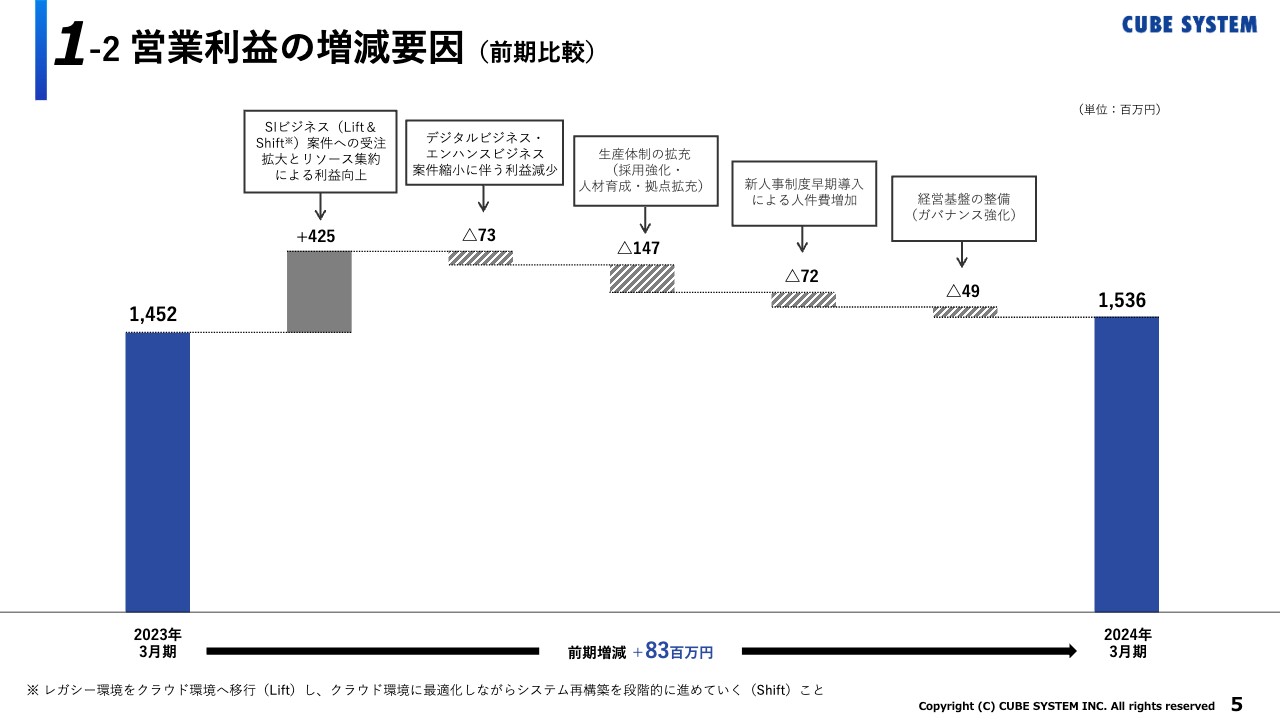

1-2 営業利益の増減要因(前期比較)

営業利益の前期からの増減要因についてご説明します。当期の営業利益は15億3,600万円です。増加要因として、SIビジネスの受注増に伴う利益増が大きく牽引しています。支出面では、生産体制の拡充として、特に採用強化と拠点開設などの拡充に努めましたが、これに伴う支出と新人事制度の早期導入による人件費増がありました。

結果として前期比8,300万円の増益となっています。

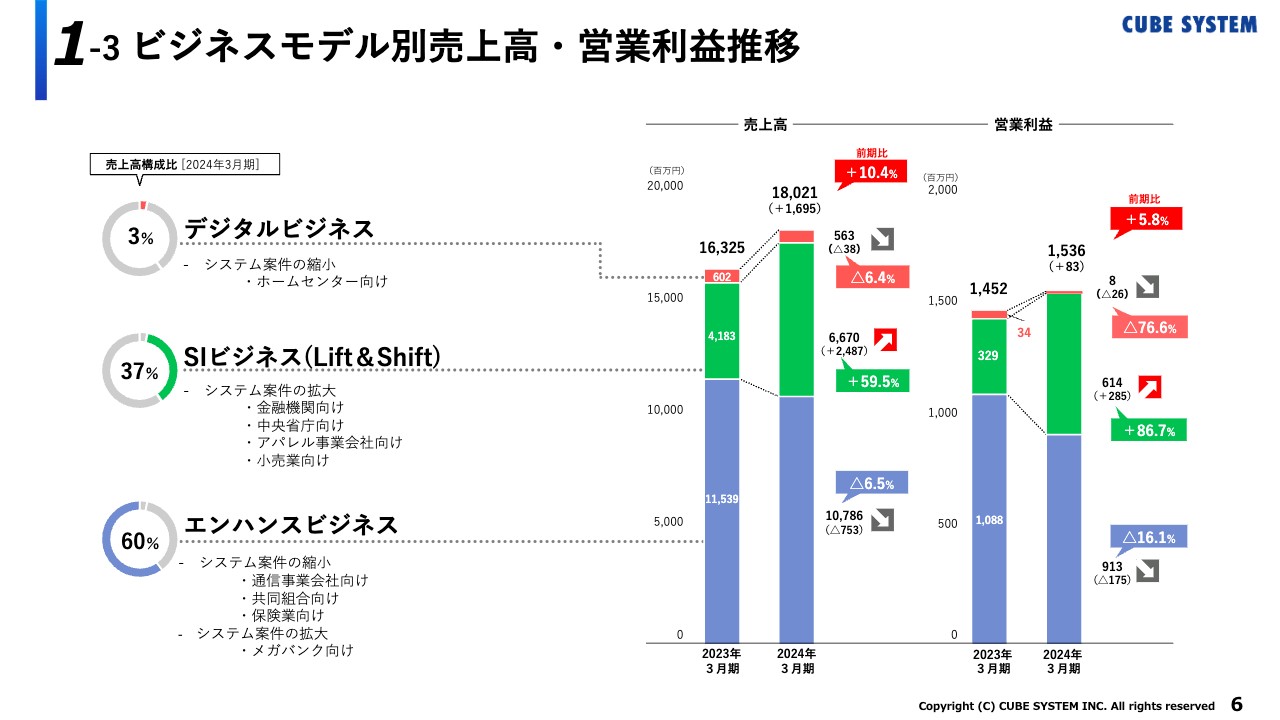

1-3 ビジネスモデル別売上高・営業利益推移

スライドはビジネスモデルごとの売上高と営業利益についてです。デジタルビジネスについては、規模が急激に伸びるビジネスモデルではありません。規模は小さいですが、案件の中身にこだわって取り組んでいます。具体的には、AIなどを使った需要予測などの取り組みに参画し、成果を出すことができました。

SIビジネスについては、マーケットの需要が非常に旺盛です。さまざまな分野でLift&Shift型のビジネスを創出することができ、前期から売上および利益は大幅に増加する結果となりました。

エンハンスビジネスについては、生産性向上と効率化の取り組みを行ってきました。

その取り組みとして、一定の事業規模を獲得することを目指していましたが、需要が旺盛なSIビジネスにリソースをシフトしたこともあり、残念ながら売上、利益ともに減少しました。

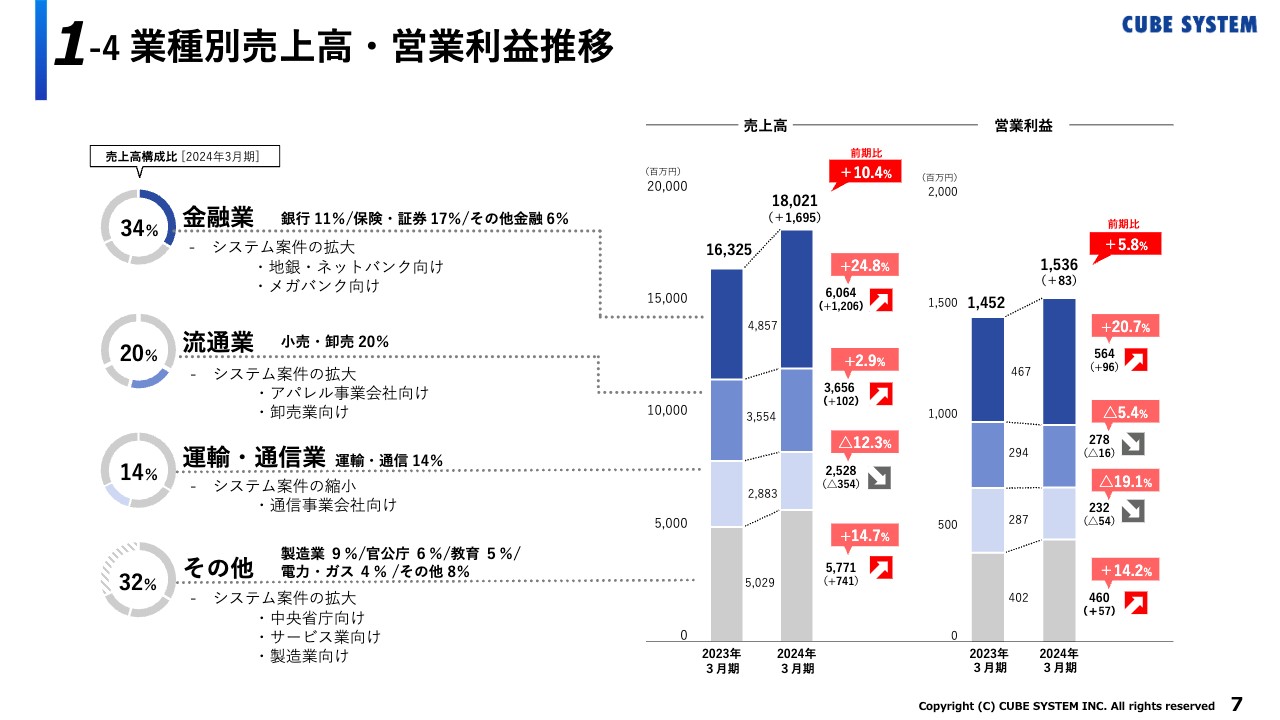

1-4 業種別売上高・営業利益推移

スライドはエンドユーザーを主要業種ごとに分類した、業種ごとの売上高および営業利益の推移です。傾向としては、当期の業績は金融関連が大きく伸びています。特に銀行、保険の需要が旺盛でした。

流通および産業関連においては、前半は需要が旺盛でしたが、後半に案件が少し停滞しました。運輸・通信については、前年からの傾向で、少し案件が落ち着いている状況です。

一方、その他の業種については新しい領域で芽が出始めています。この分野については官公庁、製造業、電力エネルギー関連、サービス関連などを含めています。

官公庁においては、デジタル化の取り組みに参画する機会をいただき、前期比で約20パーセントの売上増となっています。エネルギー関連、教育関連事業も増加しています。いずれの分野も旺盛な需要があり、今後有望な領域と見込んでいます。

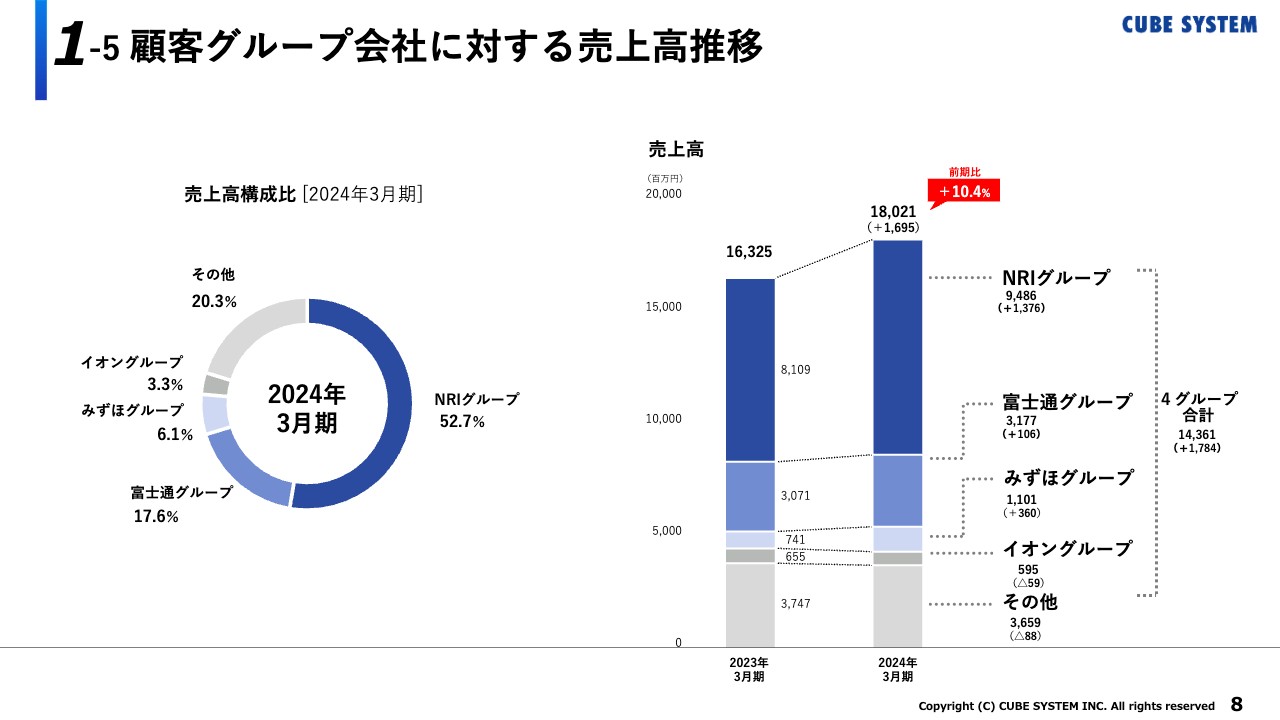

1-5 顧客グループ会社に対する売上高推移

当社グループの主要顧客についての分類です。顧客グループ会社に対する売上高の推移については、NRIグループとの取引が当社全体の52.7パーセントと非常に大きくなっています。

2022年12月に行った野村総合研究所との資本業務提携のもと、協業関係を活かしながら事業を大きく伸ばすことができています。富士通グループ、みずほグループについても需要を受けて売上が増加しています。

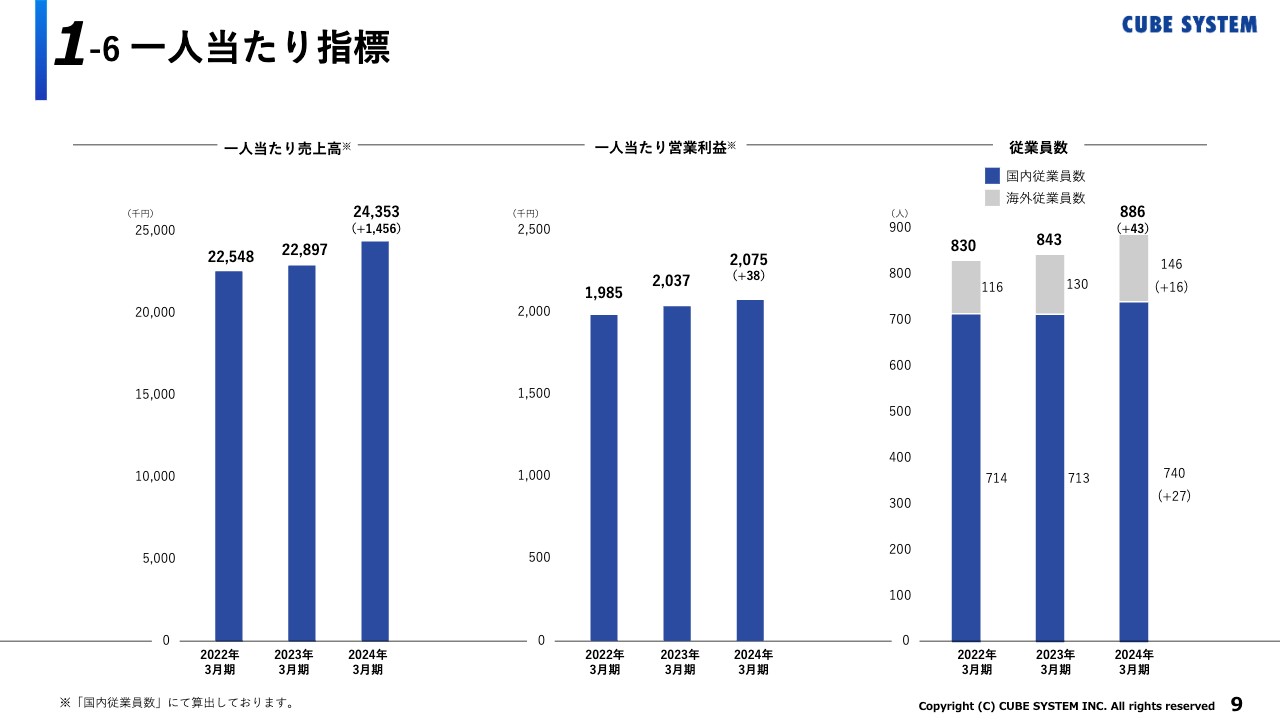

1-6 一人当たり指標

当社が重要な経営指標として考えている、従業員1人当たりのパフォーマンスについての数値です。スライド右側のグラフをご覧ください。当期末の国内従業員数は740名、海外従業員数は146名で、グループ全体で886名です。

新卒、中途それぞれの採用を積極的に行い、例年以上の採用を実現できました。さらに従業員の処遇改善や社内でのエンゲージメント向上施策を実施した結果、離職率も低下しました。

当期における従業員1人当たりのパフォーマンスとしては、1人当たりの売上高は約2,435万円となっています。これは第1次中期経営計画の目標を達成する水準です。

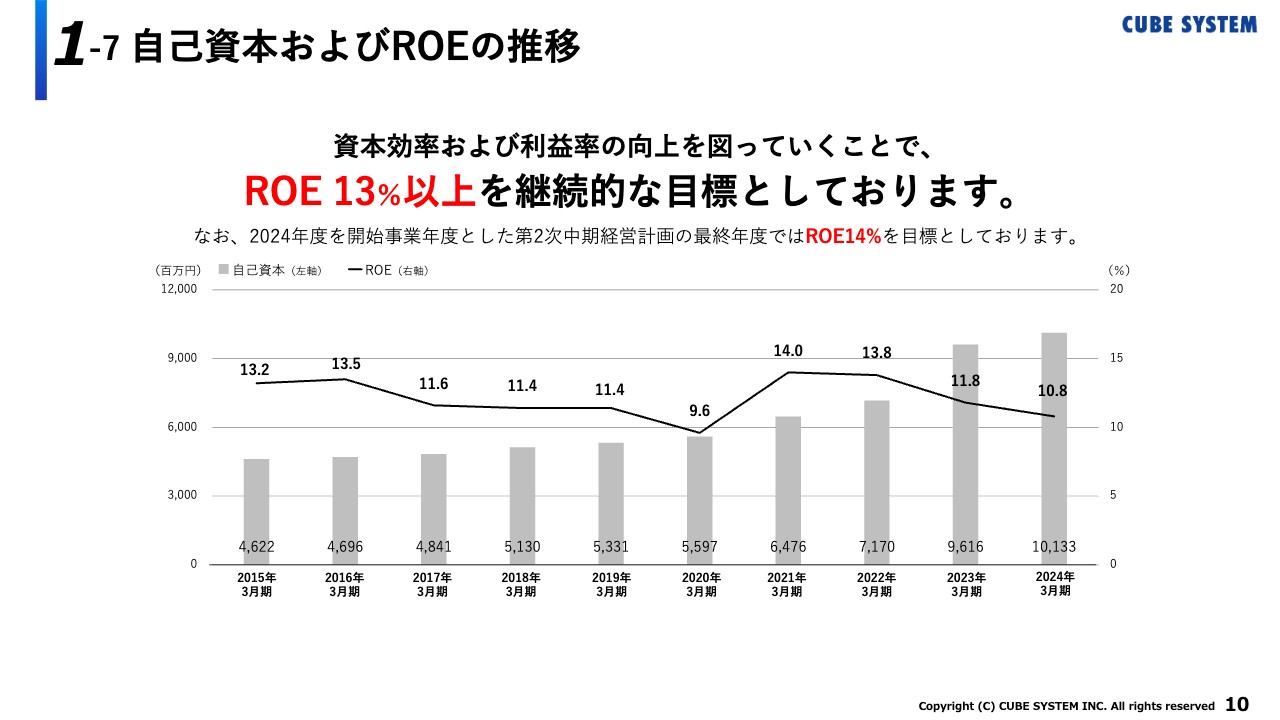

1-7 自己資本およびROEの推移

当社は資本効率および収益性の向上を図っていくことで、ROE13パーセント以上を継続的な目標として取り組んでいます。当期のROEの実績は10.8パーセントです。

今後も人的資本の投資に加えて、事業創出に向けた投資あるいは生産力向上に向けた投資に力を入れていきたいと考えています。

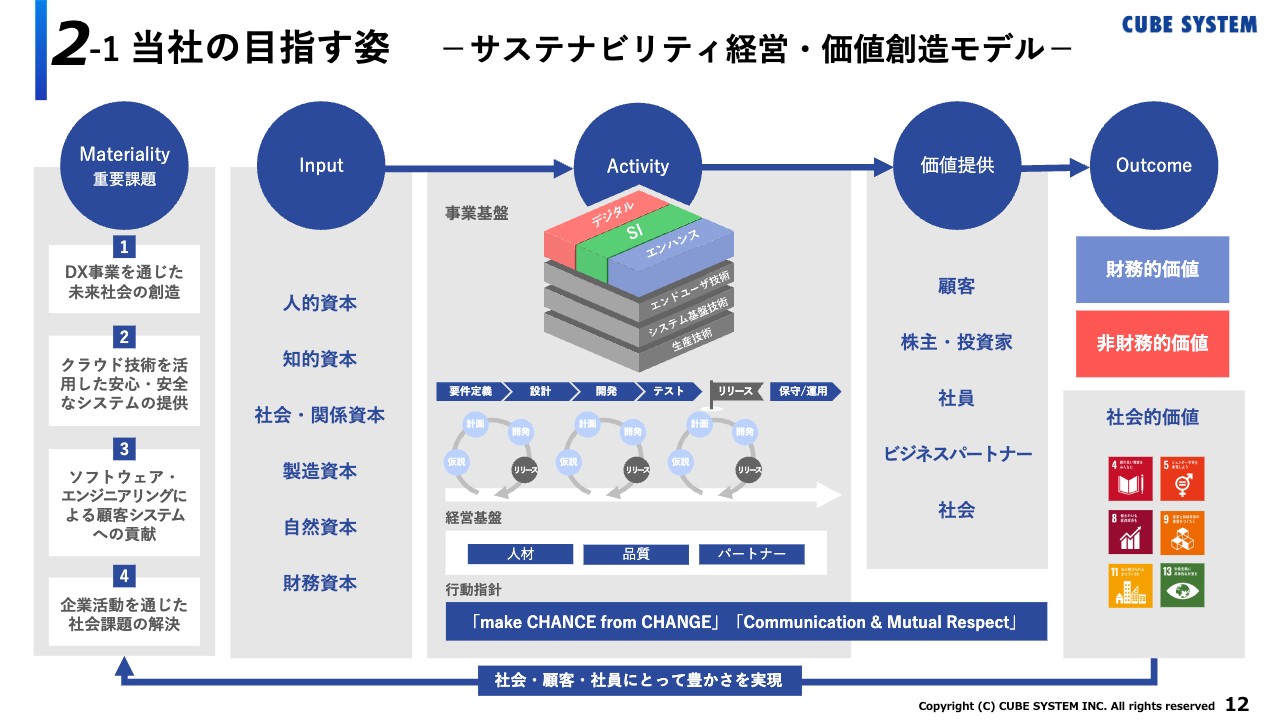

2-1 当社の目指す姿-サステナビリティ経営・価値創造モデル-

「V2026」の第2次中期経営計画についてご説明します。当社の「V2026」の6年間の計画の根底には、当社のサステナビリティ経営があります。

当社のサステナビリティ経営の考え方についてご説明します。当社は持続的に成長し続ける会社、そして持続的にお客さまや社会、さまざまなステークホルダーの方々に貢献し続けられる会社を目指して取り組んでいます。

スライドの図は当社の価値創造モデルです。インプットとしての人的資本、知的資本のような資本の拡充を図りつつ、「V2026」の事業成長の考え方に沿って事業を推進するのが基本です。

その成果として、さまざまなステークホルダーのみなさまに価値を提供していきます。そして、財務的価値と非財務的価値の創出を果たし、社会にも貢献できるように取り組んでいきたいと考えています。

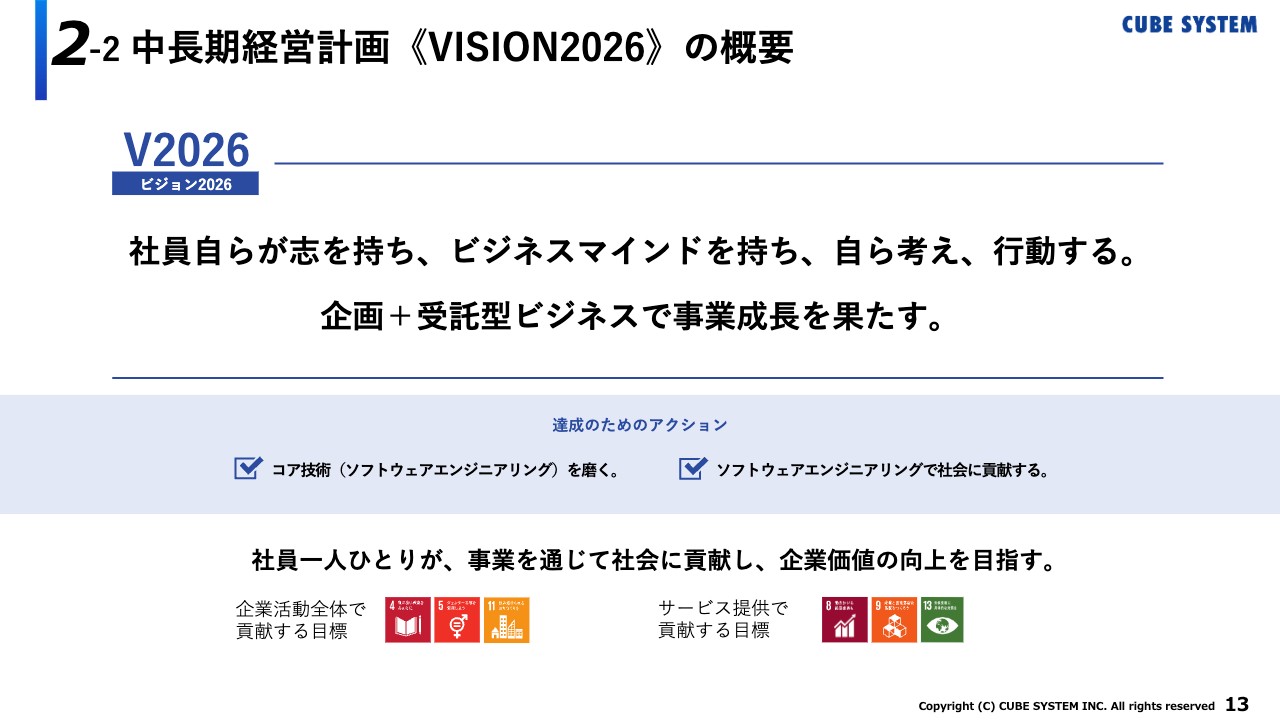

2-2 中長期経営計画《VISION2026》の概要

当社の中長期経営計画「V2026」の基本方針です。「社員自らが志を持ち、ビジネスマインドを持ち、自ら考え、行動する」を基本として進めています。従来行っていた受託型ビジネスに企画型のビジネスを加えて、企画型プラス受託型の両輪で事業成長を果たす狙いです。

2-2 中長期経営計画《VISION2026》の概要

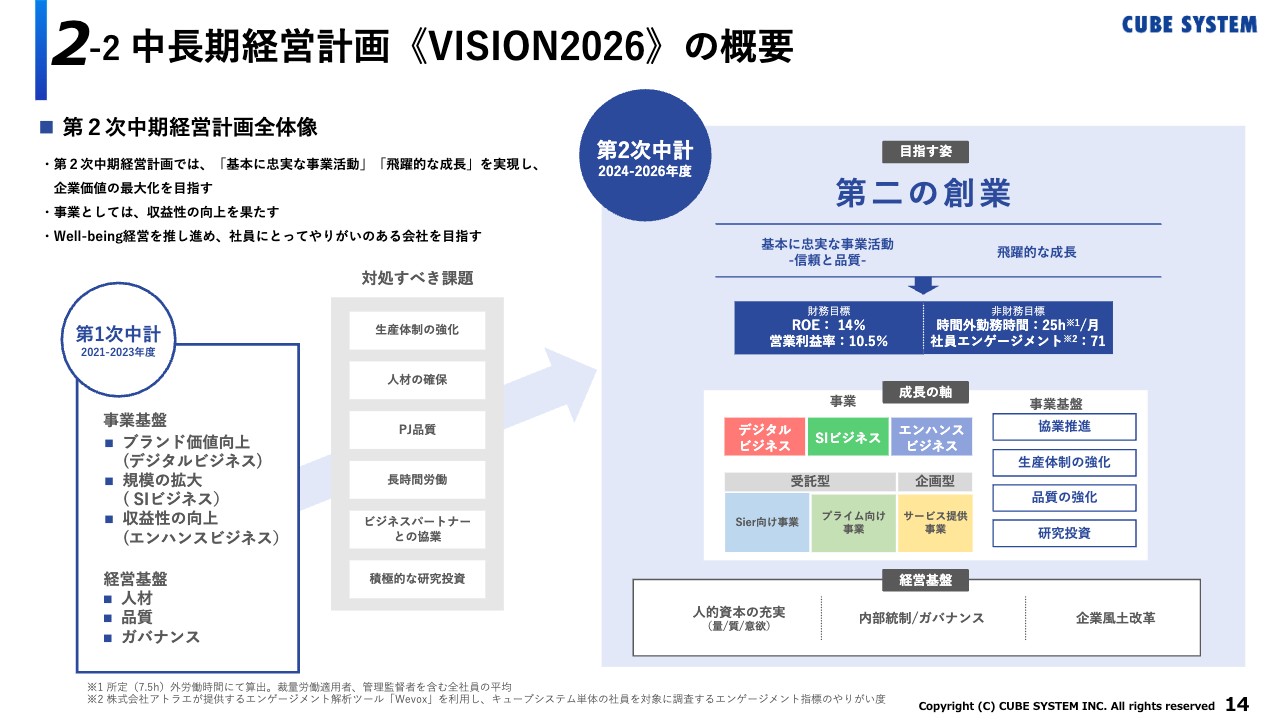

「V2026」の第2次中期経営計画について、第1次中期経営計画の振り返りと第2次中期経営計画の内容についてご説明します。

「V2026」は6年間の計画です。前半3年間を第1次中期経営計画として、基盤の整備を進めてきました。対処すべき課題はまだまだ残っていますが、基盤の整備は進んでいます。

これからは後半の3年間になり、第2次中期経営計画に取り組んでいきます。第2次中期経営計画は「第二の創業」と位置づけ、新たな方針のもとで成長を目指していきます。

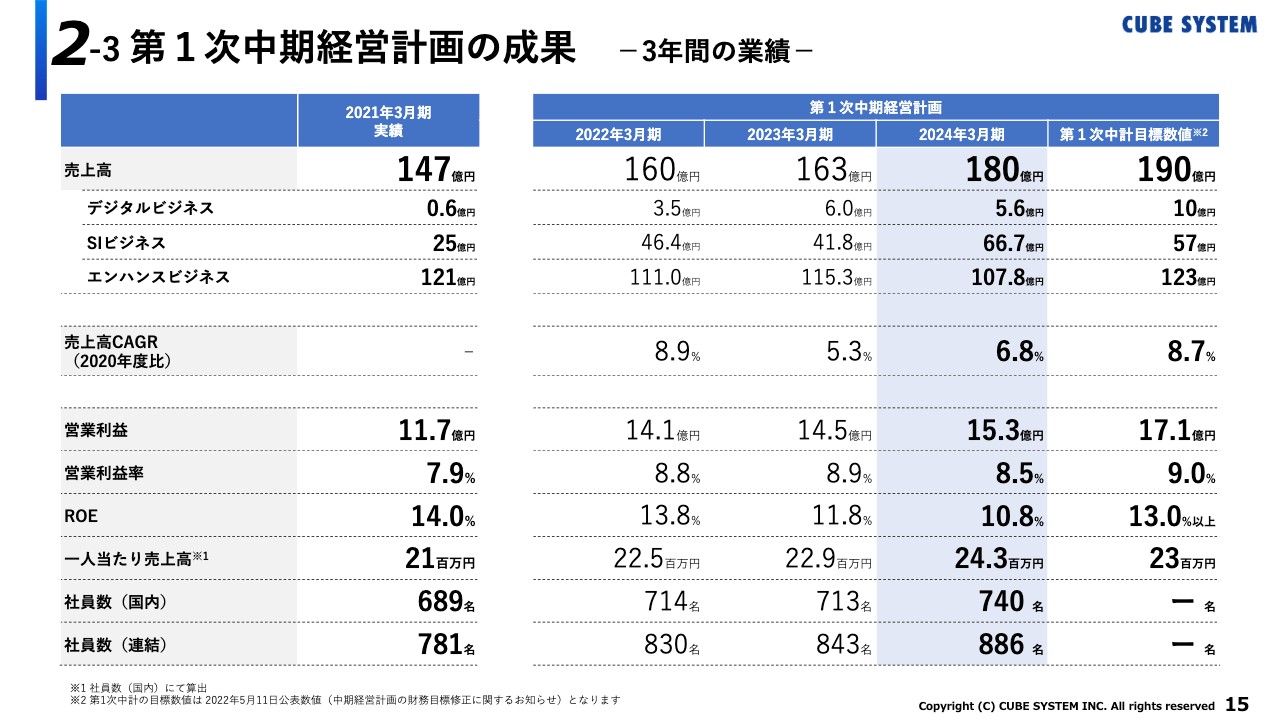

2-3 第1次中期経営計画の成果-3年間の業績-

第1次中期経営計画の成果と、第2次中期経営計画の概略をご説明します。まず、第1次中期経営計画の業績についてです。第1次中期経営計画の最終年度の売上高は180億円、営業利益は15億3,000万円となりました。需要が旺盛な環境でしたが、生産体制が追いつかないという状況もあり、目標としていた売上高、営業利益については残念ながら未達成となりました。

ただ、第1次中期経営計画の取り組みの中で収益性という観点では、営業利益率をこれまで以上の高い水準に持ち上げることができました。

また、1人当たりの売上高については目標を達成することができました。加えて、社員数も大きく伸ばすことができています。ビジネスモデルごとの成果については、後ほどご説明します。

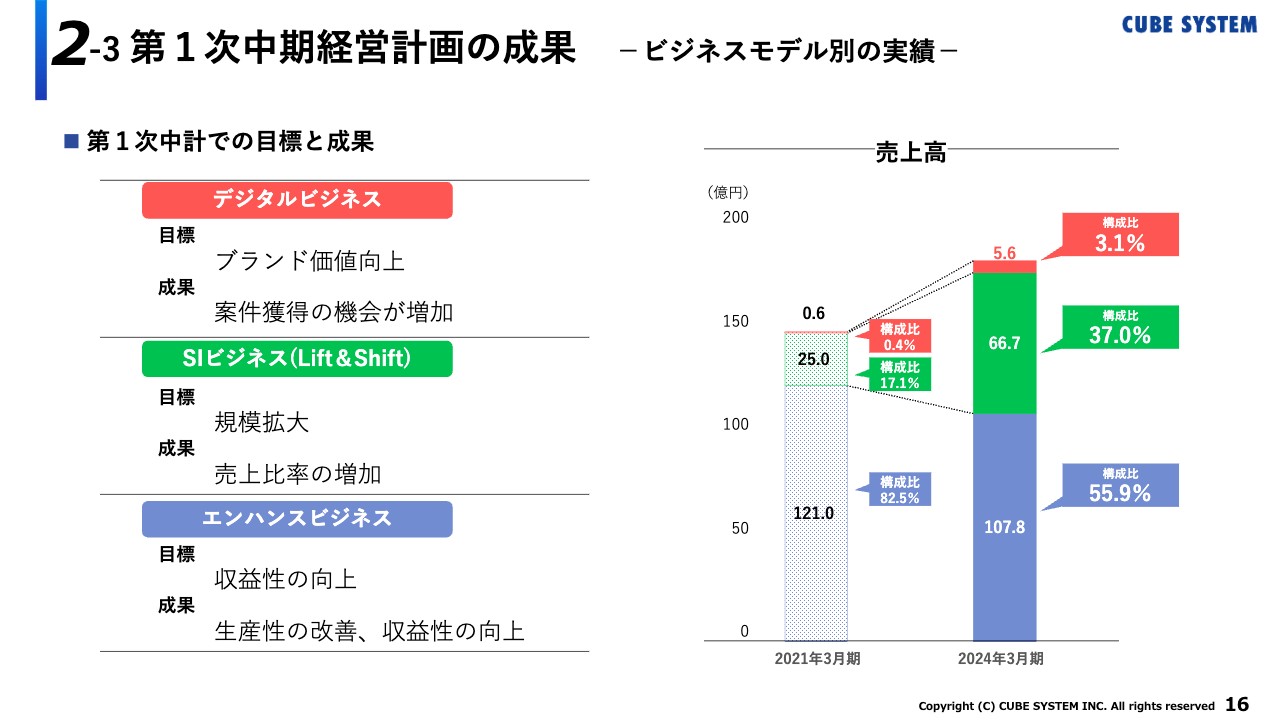

2-3 第1次中期経営計画の成果 -ビジネスモデル別の実績-

第1次中期経営計画における、ビジネスモデルについてご説明します。第1次中期経営計画では、デジタル、SI、エンハンスの3つのビジネスモデルにフォーカスして事業を進めてきました。

それぞれの目標と成果についてご説明します。デジタルビジネスは、ブランド価値向上を目指して取り組んできました。

規模は小さいですが、さまざまな領域で案件獲得の機会が増えました。PoCの実施やコンサル協業モデルの推進、AI技術を活用した取り組み等、手ごたえを感じています。加えて、自社プロダクトの構築も進めることができました。それぞれの取り組みにより、ブランド価値向上に寄与することができたと見ています。

SIビジネスは、規模拡大を狙って取り組んできました。業種を問わず、さまざまな領域でクラウドソリューションを活用した取り組みが行われました。「Oracle」「AWS」をメインとした需要も活況で、目標としていた売上高を大きく上回る結果となりました。

エンハンスビジネスは生産性の向上、収益性の改善を目指して取り組んできました。一定の成果はありましたが、需要の旺盛なSIビジネスへのリソースシフトを行ったため、エンハンスビジネスでの体制が取れずに、売上規模は目標規模を達成することができませんでした。

ビジネスモデルごとの構成比については、「V2026」で目標としていた6対3対1の比率に近づけられています。

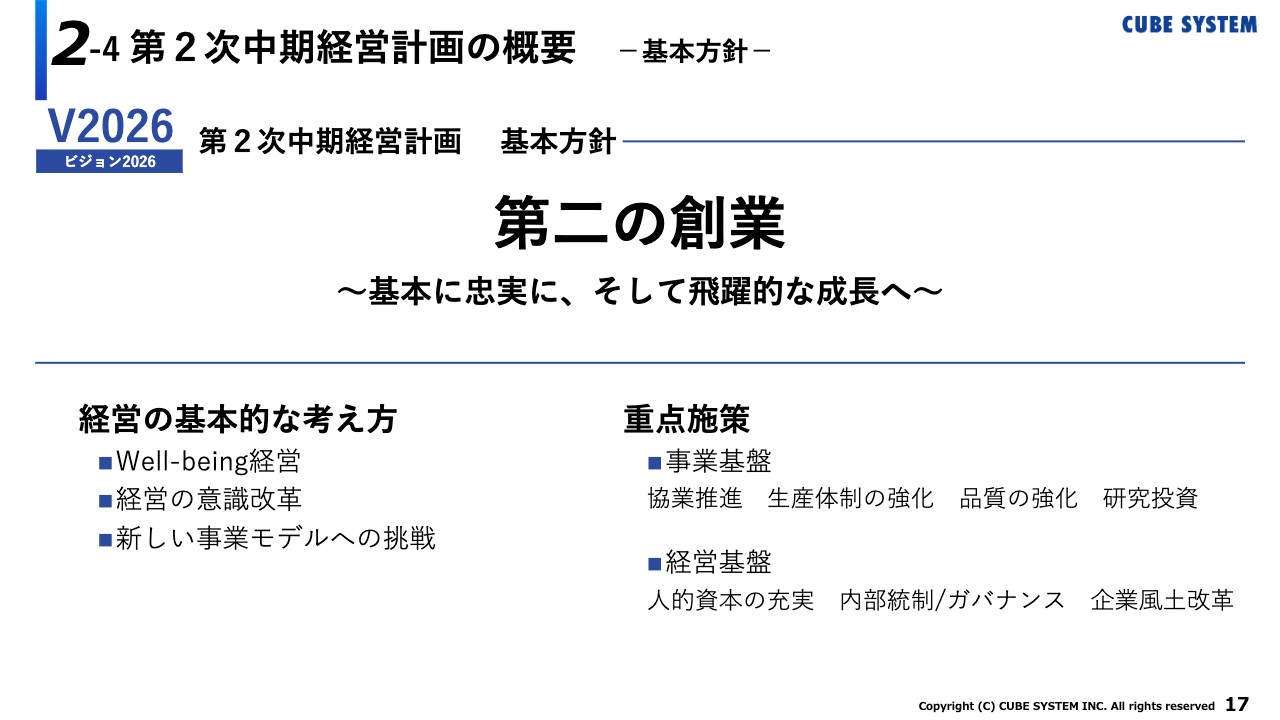

2-4 第2次中期経営計画の概要 -基本方針-

第2次中期経営計画についてご説明します。第2次中期経営計画の基本方針は「第二の創業」と位置づけて進めていきます。サブタイトルとして「基本に忠実に、そして飛躍的な成長へ」の文言を加えました。

「第二の創業」は、従来型の受託型のビジネスモデルに加え、企画型のビジネスによって成長を果たしたいという意味です。

「飛躍的な成長を果たす」という考え方については、「V2026」の発表当初にあった、第2次中期経営計画の位置づけから変わっていません。今回、新たに「基本に忠実に」という言葉を加えました。

「飛躍的な成長」と相反する文言だと思われるかもしれませんが、この言葉の意味は、新しいビジネスを伸ばしていくにしても、規模を拡大していくにしても、基本となる品質と信頼を重視し、基盤の整備に取り組んでいきたいということが根底にあります。

第2次中期経営計画の達成に向けては、重点施策の実施が必須です。重点施策については、後ほどご説明します。

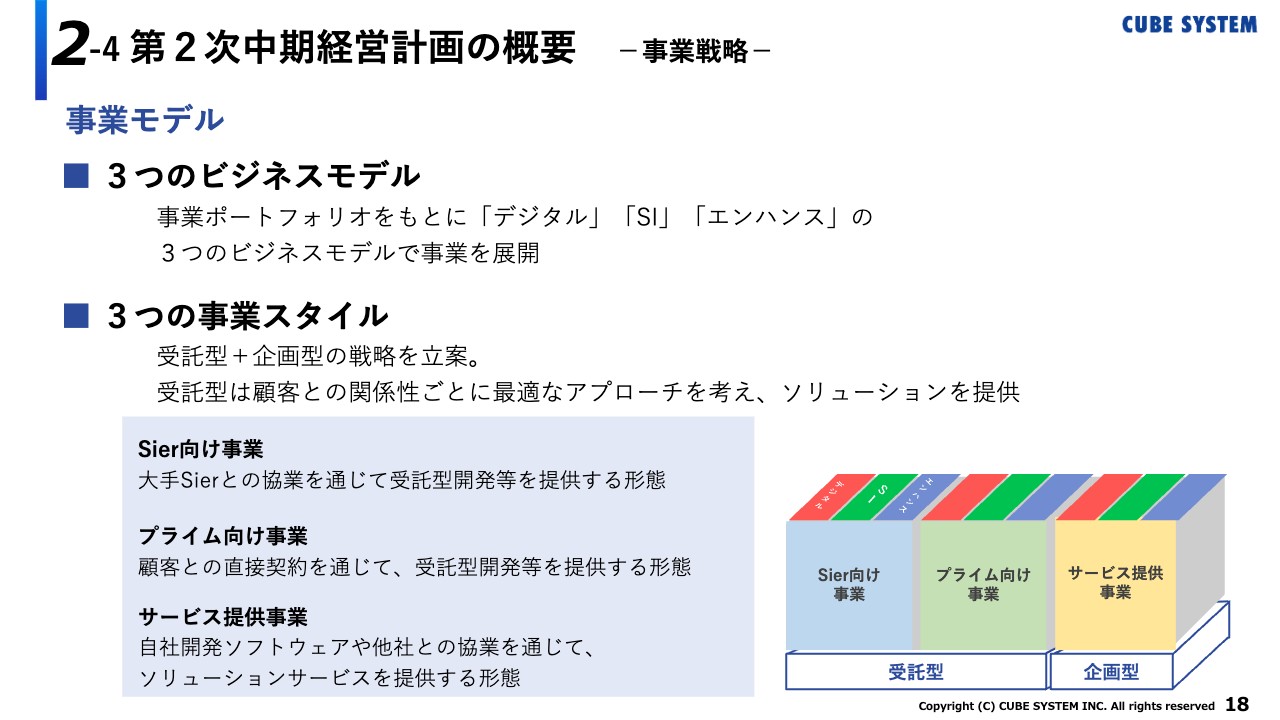

2-4 第2次中期経営計画の概要 -事業戦略-

第2次中期経営計画の事業戦略についてご説明します。第1次中期経営計画では、3つのビジネスモデルにフォーカスして取り組んできました。先ほどお伝えしたように、さまざまな事業領域で実績が得られました。このビジネスについては、引き続き進めていきます。

第2次中期経営計画ではこの考え方に加えて、事業のスタイルとして受託型ビジネスと企画型ビジネスの戦略を立案しました。受託型については、顧客との関係性によって2つのタイプに分類しています。

1つは大手Sierと一緒に進めるSier向けの事業です。もう1つはプライム向け事業で、こちらは当社が主体となって進めていく形態です。そして、企画型についてはサービス提供事業となります。

まず、Sier向け事業については野村総合研究所、あるいは富士通など大手Sierとの協業のビジネスになります。こちらは現在も大きな事業規模ですが、今後も協業関係を活かしながら拡大していきたいと考えています。

プライム向け事業については、当社が直接お客さまと向き合って事業に取り組んでいく形態となります。現在も取り組んでいますが、今後、Sierとの協業関係の中で生まれる案件、当社が独自開発した案件をそれぞれ伸ばしていきたいと考えています。

サービス提供事業については、顧客やソリューションベンダーと協業し、ソリューションを提供する形態を実施する予定です。新しいサービスを創出しつつ、提供していきたいと考えています。

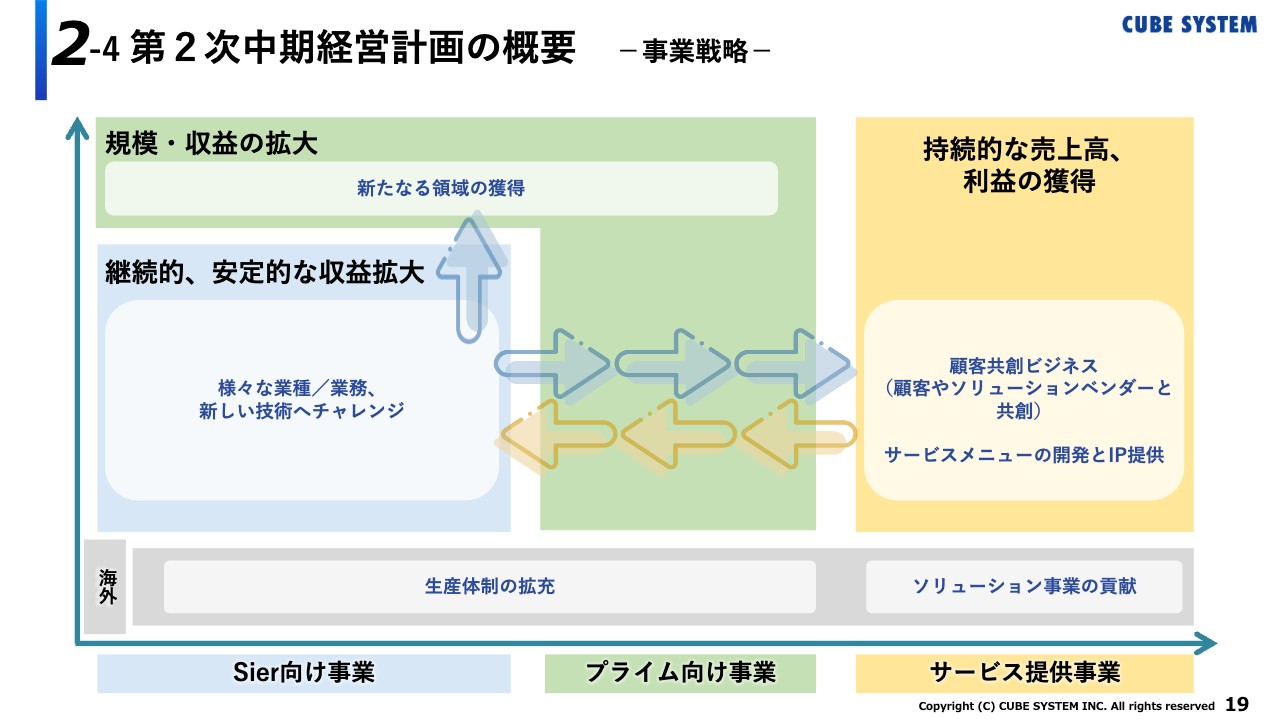

2-4 第2次中期経営計画の概要 -事業戦略-

スライドは、第2次中期経営計画で構想している事業スタイルの関係性を図にしたものです。左側にあるSier向け事業は当社の売上を支えるもので、非常に大きな事業規模を実現する領域です。この領域では、継続的かつ安定的な収益を拡大していきます。取り組みとしては、大手Sierと連携し、新たな業務や業種、あるいは新しい技術へのチャレンジも行っていきます。

プライム向け事業では、Sier向け事業で得たノウハウを活かして、当社の得意な領域で事業の規模獲得と新たな領域を獲得し、規模拡大を果たし、収益拡大を目指していきます。

サービス提供事業については、持続的な売上高、利益の獲得に取り組んでいきます。

スライド中央の矢印は、Sier向け事業とサービス提供事業の関係性を示しています。左から右の矢印の意味は、Sier向け事業で得られたノウハウやIP(知的財産)を活かして、サービス提供事業に展開するという考え方です。

右から左の矢印の意味は、サービス提供事業で得られたノウハウをプライム向け事業やSier向け事業に適用するという考え方です。これらを支えるものとして、海外子会社の生産体制の拡大やソリューション事業の取り組みを進めていきたいと考えています。

2-4 第2次中期経営計画の概要 -重点施策-

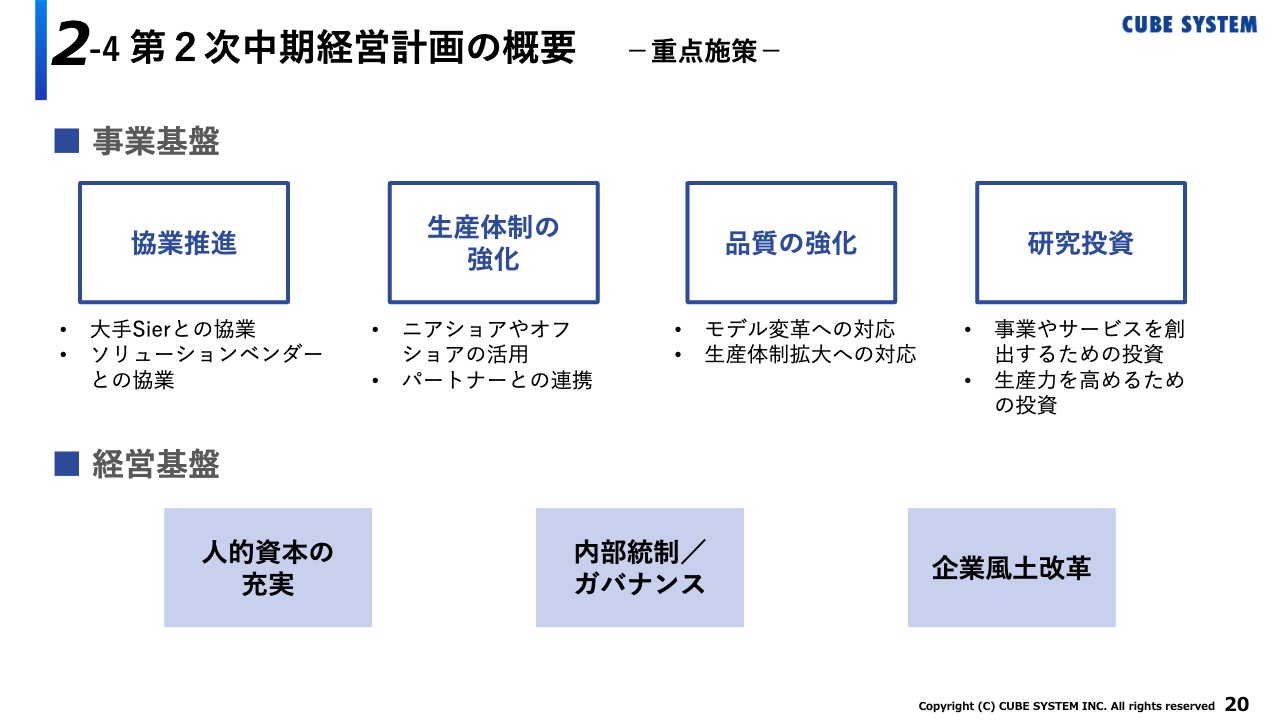

第2次中期経営計画を達成するための重点施策です。事業基盤については、4つのテーマを設けました。

1つ目は協業促進です。安定的、継続的な事業を行うために、協業促進が非常に重要だと考えています。大手Sierとの協業、ソリューションベンダーとの協業を進めます。

2つ目は生産体制の強化です。マーケットの需要は非常に旺盛です。社員の獲得に加え、国内外の子会社との連携やパートナーとの連携を強化し、生産体制の拡充を図っていきます。

3つ目は品質の強化です。旺盛な需要の中で顧客ニーズは高難度化しており、プライム向け事業やサービス提供事業を進める上では、従来以上に品質やリスクに対する取り組みを進める必要があると考えています。

4つ目の研究投資については、新しい事業を生み出すための投資と、生産技術を高めるための投資の2つの観点に力を入れて進めていきます。

経営基盤の重点施策については、人的資本の充実、内部統制・ガバナンス、企業風土をより良いものにしていく取り組みを進めることを念頭に置いています。

2-4 第2次中期経営計画の概要 –財務・非財務-

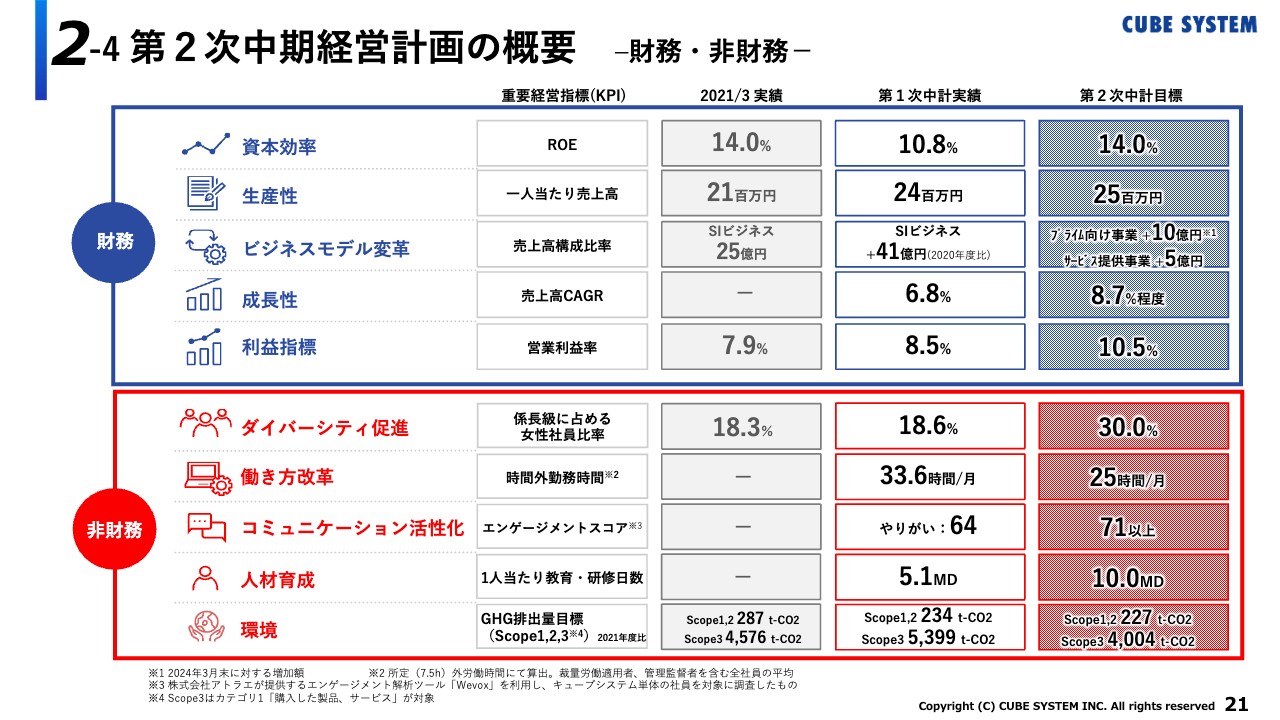

第2次中期経営計画の財務・非財務目標です。財務目標については後ほどご説明しますので、ここでは非財務目標についてご説明します。

非財務目標については5つのテーマに取り組んでいます。まず、ダイバーシティ促進については、さまざまな特性を持つメンバーが集って活躍する会社を目指しています。中でも女性の活躍については、係長級の女性の割合を増やすことを目標に設定しています。

加えて、対外的な目標にはしていませんが、中長期的な観点で、障がいのあるメンバーが当社の主要事業であるシステム開発チームに参画し、活躍できるような仕組み作りを進めていきたいと考えています。

働き方改革については、従来懸案だった高稼働な状況の解消を考えています。これまでの取り組みの中でも対策を講じていますが、高稼働の状況は解消に至っていません。

第2次中期経営計画においても、適正な稼働状況を作り、そのもとで安心して仕事ができるよう取り組んでいきたいと考えています。さらに、社員が今まで以上に仕事にやりがいを感じられる環境を目指していきたいと考えています。

そのために、社内に「エンゲージメント委員会」を発足させました。まず現在の状況を把握し、エンゲージメントの向上策やリレーション対策に力を入れていきたいと考えています。

人材育成については、社員それぞれがキャリア形成の目標を持って取り組めるようなプラットフォームを整えました。単純に研修や教育時間を増やすのではなく、自分が学びたいことを積極的に学んでいける風土を醸成したいと考えています。

環境問題については、社会の重要な課題と考え、当社としても目標を設定して取り組んでいきます。

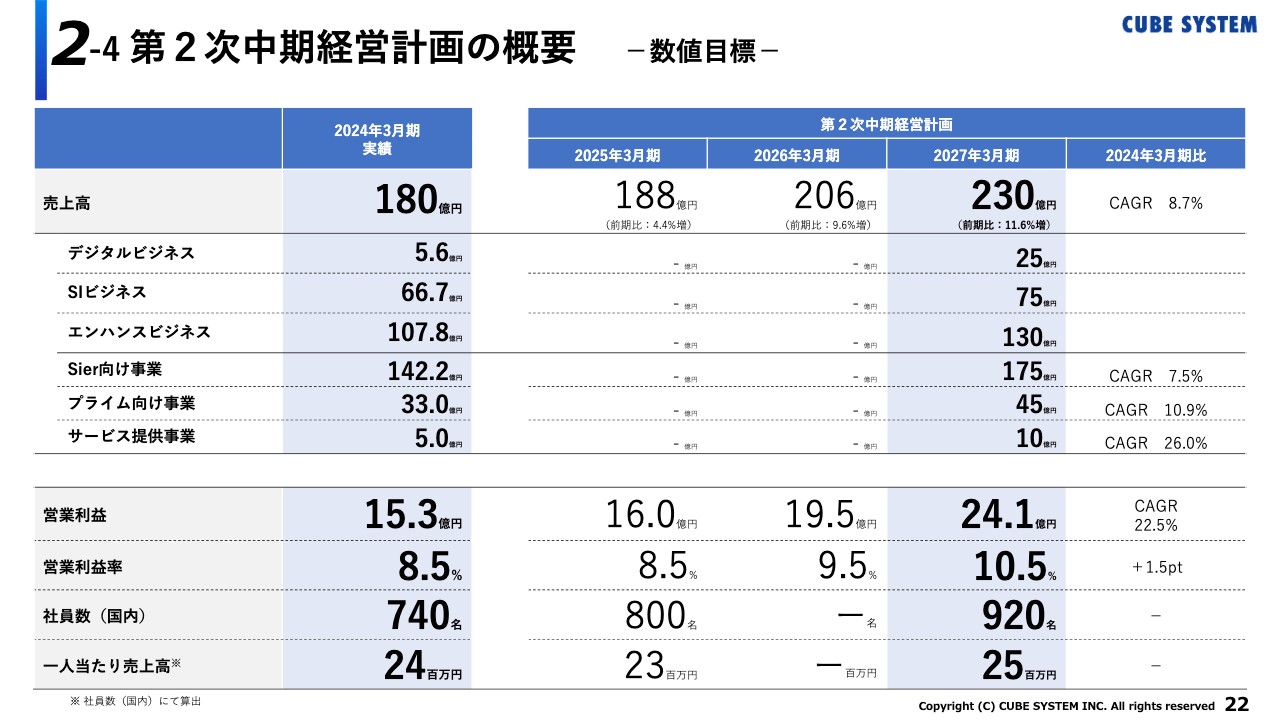

2-4 第2次中期経営計画の概要 -数値目標-

第2次中期経営計画の数値目標についてご説明します。「V2026」の最終年度は売上高230億円を目指します。営業利益24億1,000万円、営業利益率10.5パーセントを目標とし、第2次中期経営計画の初年度は、生産体制拡充への対応と人材の補強に力を入れていきたいと考えています。加えて、事業創出のための投資や生産技術のための投資にも着手していきたいと考えています。

以上のことから、一時的に一人当たりの売上高は減少する計画ですが、この取り組みを活かして第2次中期経営計画の目標に向かって進んでいきたい考えです。

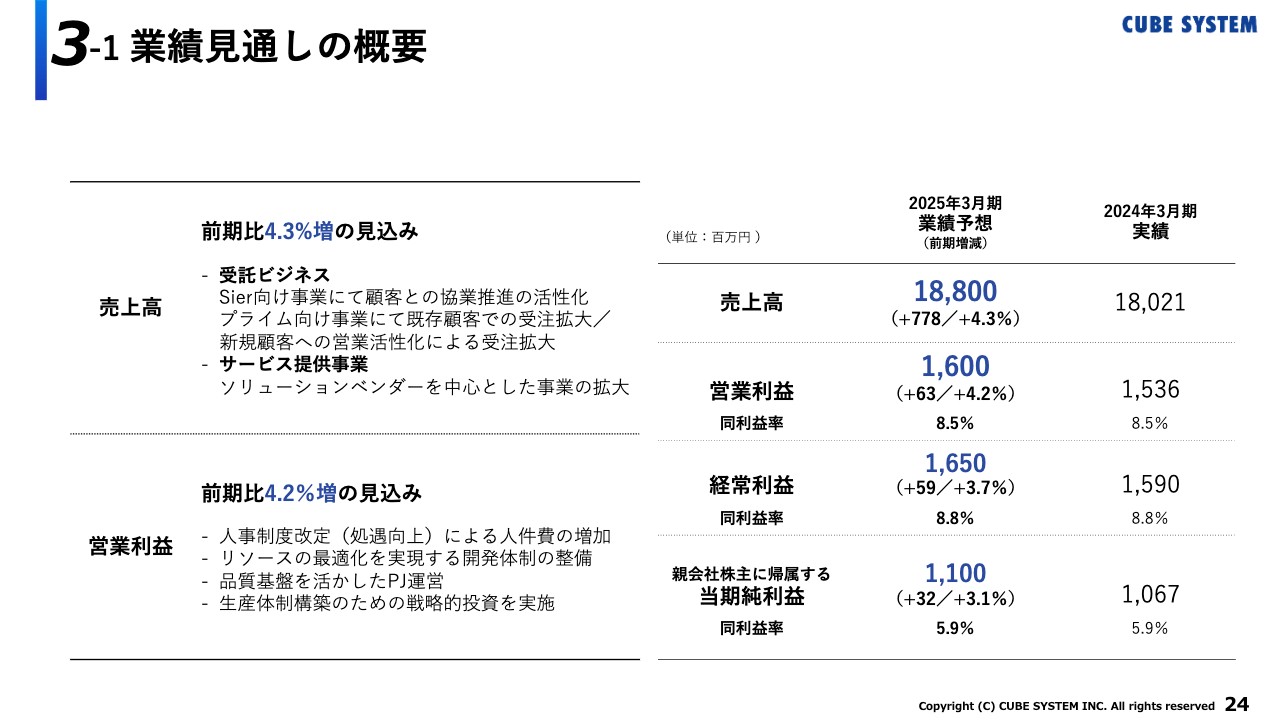

3-1 業績見通しの概要

2025年3月期業績見通しについてご説明します。売上高は前期比4.3パーセント増の188億円、営業利益は前期比4.2パーセント増の16億円、当期純利益は前期比3.1パーセント増の11億円となっています。

今期の取り組みとして、売上高の拡大を牽引するのはSier向け事業となります。この領域では、協業関係を活かしながら事業拡大を果たしていきます。

営業利益については、今期さまざまな施策を積極的に行うことを想定し、この水準としました。具体的には、新しい人事制度の導入にあたり、人件費が増加します。また、先ほどからお伝えしているように、事業創出のための投資、生産技術を高めるための投資、生産体制構築のための整備に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

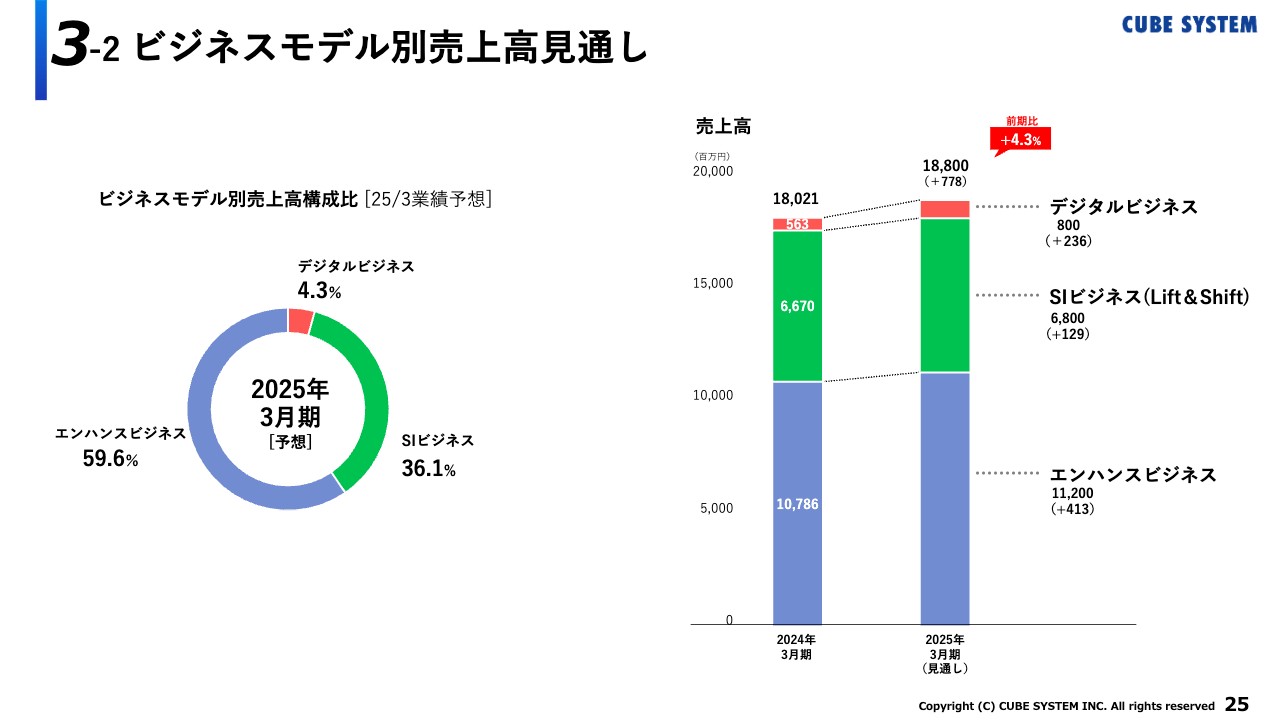

3-2 ビジネスモデル別売上高見通し

今年度のビジネスモデル別売上高の見通しです。デジタルビジネスについては、さまざまな分野で取り組みの機会がありました。引き続きこの分野の取り組みを進めていきます。

具体的には、AI技術を活用したテーマやコンサルとの連携などの案件を中心に取り組んでいきたいと考えています。

SIビジネスについては、これまでと同様に非常に高い需要があると見込んでいます。今期も前期とほぼ同水準の売上を想定しています。

エンハンスビジネスについては、国内外のキューブシステムグループ全体のリソース再調整を行い、事業規模の拡大に取り組んでいきたいと考えています。

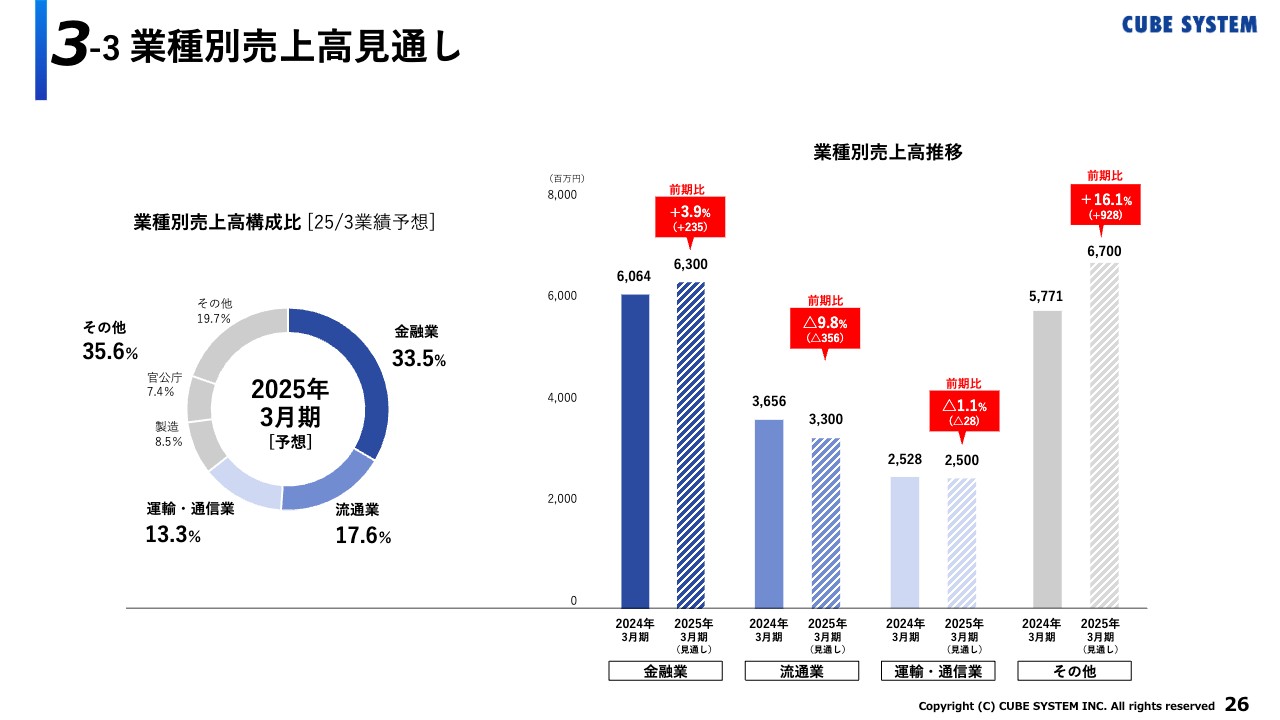

3-3 業種別売上高見通し

業種別売上高の見通しです。前期と同じ傾向で、金融分野とその他業種の増加を見込んでいます。その他業種とは、官公庁、製造・サービス関連を指します。

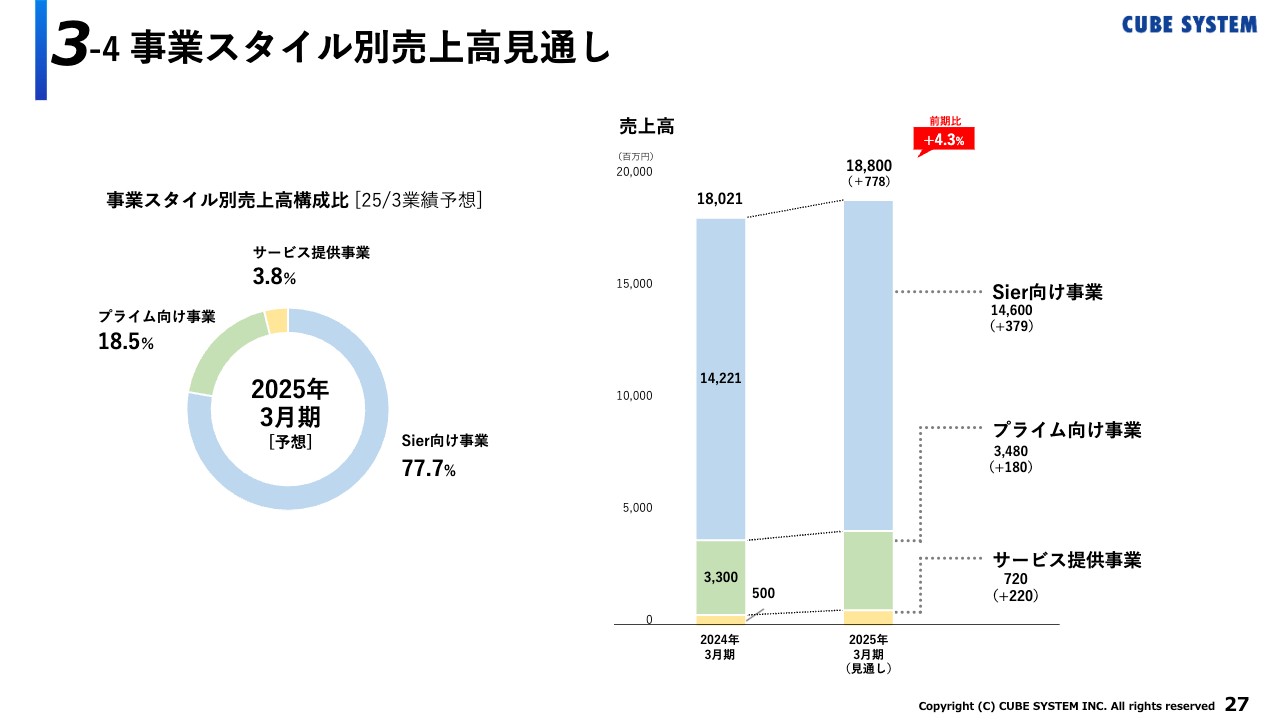

3-4 事業スタイル別売上高見通し

第2次中期経営計画より採用した、事業スタイル別売上高見通しです。スライドのとおり、現在の当社事業の中心は、大手Sierから受託するSier向け事業です。この領域は、大手Sierとの協業で取り組む事業となります。この事業を継続的・安定的に伸ばしていきたいと考えています。

中でも、野村総合研究所との資本業務提携での協業関係と、富士通との連携関係をしっかり活かしながら、さらなる飛躍を目指していきます。

加えて、第2次中期経営計画では、プライム向け事業とサービス提供事業の立ち上げを進めています。現在、プライム向け事業については33億円とまだまだ規模は小さいのですが、今後新規案件を獲得し拡大を図る考えです。

サービス提供事業については5億円と非常に小さい規模ですが、今後注力し、ソリューション開発、プロダクト開発、テクノロジーズとビジネスの両面でサービスを構想し、成長させていきたいと考えています。

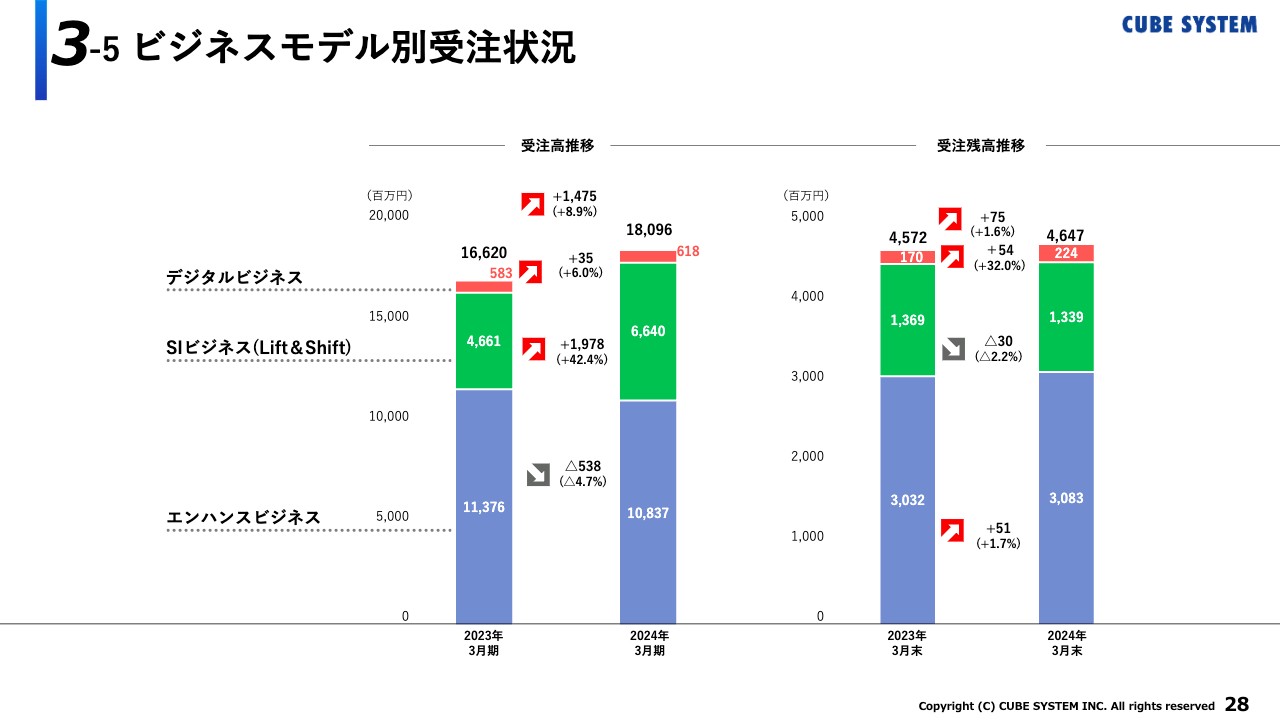

3-5 ビジネスモデル別受注状況

ビジネスモデル別受注状況です。受注残高についてのご説明となります。昨年はSIビジネスで大きく需要がありました。今年度は昨年の受注残高をやや下回っていますが、顧客の需要は引き続き非常に旺盛です。営業活動を着実に進めながら伸ばしていきたいと考えています。

エンハンスビジネスについては堅調な受注残高が確保できています。こちらも安定化を目指しながら取り組んでいきます。

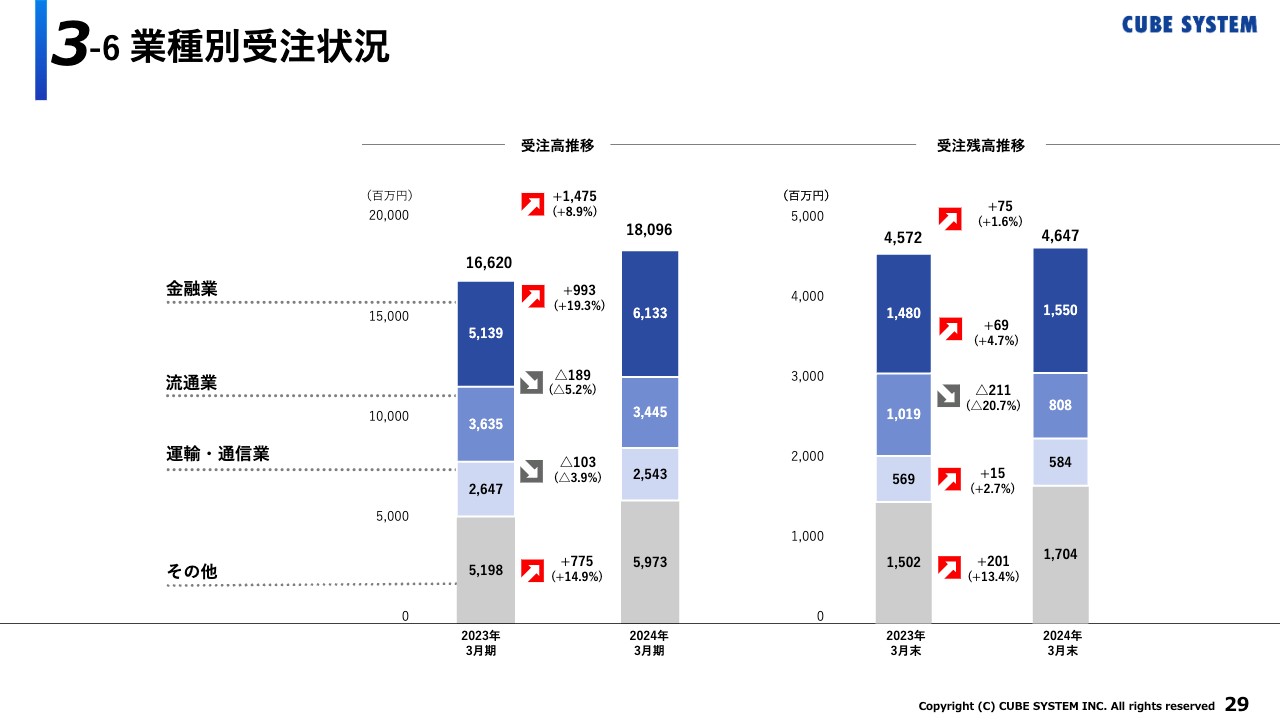

3-6 業種別受注状況

業種別受注状況です。昨年は金融業が大きく飛躍しました。今期も引き続き堅調な状況と見ています。対して流通業はやや減少しています。

今後の事業拡大については、各業種の需要を確実に捉え、リソースの最適な配置を進めていきたいと考えています。全体としては、2024年3月末日の受注残高は前期比1.6パーセント増の46億4,700万円となっています。

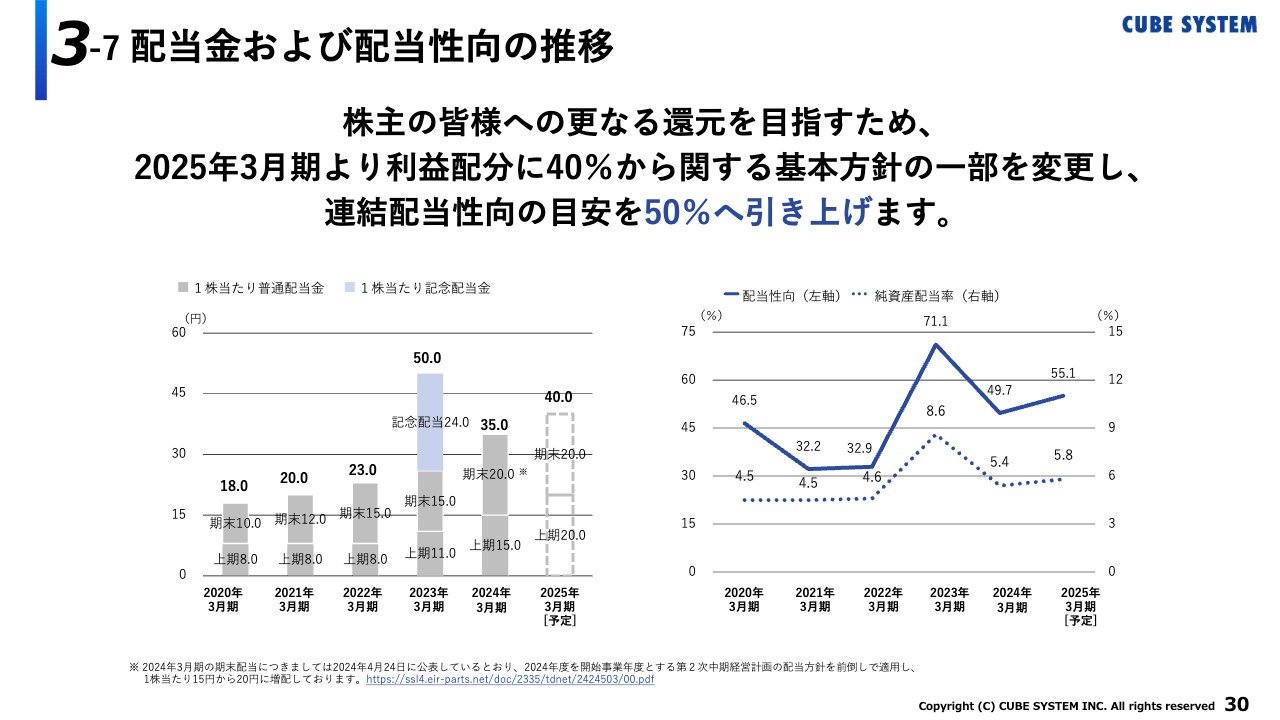

3-7 配当金および配当性向の推移

当社の1株当たりの配当金と配当性向の推移についてご説明します。2024年4月24日に公表したとおり、株主さまへのさらなる還元を目指し、2025年3月期より配当性向の目安を40パーセントから50パーセントへ引き上げます。

2025年3月期の1株当たりの配当金は、中間20円、期末20円の合計40円を予定しています。配当性向は55.1パーセントの見込みです。

内部留保資金については、従業員の採用・育成、新技術の獲得、ソリューション開発のための研究開発費用および開発拠点拡充などの分野の投資をしっかり進めていきたいと考えています。

3-8 さいごに

最後に、第2次中期経営計画の基本方針をあらためて掲載しました。第2次中期経営計画では、「第二の創業」と位置づけ取り組んでいきます。「V2026」のビジョンに掲げる、社員が自ら考えて行動することを基本として、従来型の受託型ビジネスに加え、企画型ビジネスも積極的に伸ばしていきたいと考えています。

私としては、飛躍的な成長を果たすためにも、基本となる品質やお客さまからの信頼を重視し、取り組んでいきたいと考えています。これまでと同様「Communication & Mutual Respect」の精神で、社員と議論を尽くして問題を解決していく覚悟で進めています。

私からのご説明は以上です。ご清聴誠にありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

2335

|

1,063.0

(09:25)

|

+4.0

(+0.37%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

キューブシス(2335) CDP気候変動に関する調査にて「B」スコ... 01/20 14:00

-

キューブシス(2335) アイ・オー・データ機器様の仮想基盤システ... 01/14 09:30

-

キューブシス(2335) 2026年3月期 第2四半期決算説明会 ... 2025/12/04

-

【QAあり】キューブシステム、連結営業利益は前年比+37.0%と大... 2025/11/27

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … サンリオ... 2025/11/06

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 09:50

-

今日 09:46

-

今日 09:46

-

今日 09:46