389円

セントケア・ホールディングのニュース

新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター: 新規研究被験者リクルート、経時評価における認知機能指標として『あたま健康チェック(R)』を採用

検査担当者の知識や職能を問わず安定した検査履行が可能な安定指標

民間認知機能チェックサービスの最古参、セントケア・グループ<2374>の株式会社ミレニア(本社:東京都港区)が全国の健診施設、自治体、研究機関に提供する認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」が、2023年度より新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター(臨床機能脳神経学分野 島田 斉 教授)が推進するアルツハイマー病の早期発見技術の開発において、一般人口の中から認知機能低下群を検出、追跡する際の指標として採用いただくこととなりましたのでお知らせいたします。 弊社は、これまでの知識と経験を基に、今後も一般生活者の認知機能状態の安定評価指標である、あたまの健康チェック(R)の提供を通じて、「あたまの健康」活動を推進する地域・団体の活動を円滑に支援してまいります。

研究意図: 新潟大学 脳研究所 統合脳機能研究センター

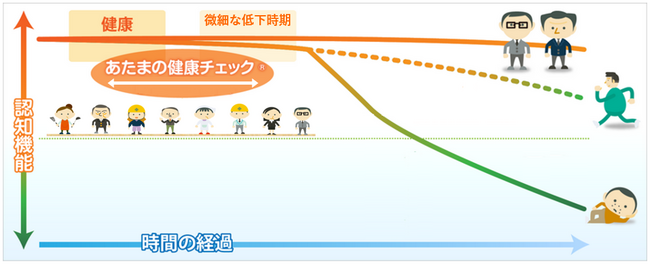

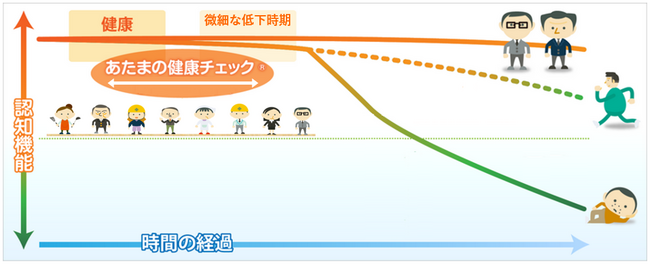

アルツハイマー病(AD)に代表される変性性の認知症においては、もの忘れなどの臨床症状が出現する10-20年以上前から、脳内にさまざまな病理学的変化が生じていることが知られています(Jack CR. Lancet Neurol. 2010)。現在、ADに対する根本治療薬(疾患修飾療法薬)の開発が世界的に行われていますが、前述のような認知症の病態を鑑みれば、治療介入は脳内の病理学的な変化が軽度な時期、すなわち認知機能が正常~軽度の低下を認める軽度認知機能障害(MCI)の早期に開始することが望ましいと考えられています。このようなごく早期の異常をとらえる方法としては、PET(Positron Emission Tomography)検査や脳脊髄液検査などが有用であることが知られていますが、これらの検査はその費用や侵襲性の観点から汎用性に乏しく、また健康診断のように一度に多くの人を対象とした検査ができない、という課題があります。

そこで脳研究所では、すでに国際的な臨床研究で多数の採用実績を持つ、あたまの健康チェック(R)(英名:The MCI Screen)を用いて、一般社会において特に支障がなく日常生活を送る一般集団の中から、ごく軽微な認知機能低下が疑われる方を効率的に見つけ出す方法を検討する研究を実施することにいたしました。さらに同意が得られた一部の方々には、我々が取り組んでいる認知症の早期診断・治療法の開発に関わる臨床研究にも参加して頂く予定です。

あたまの健康チェック(R)を用いた臨床研究サマリー

本研究では、2023年6月~2025年3月までの2カ年の研究期間が計画されています。まずは、2023年9月13日(水)に新潟市内新潟大学駅南キャンパスときめいとで開催予定の市民公開講座に参加いただく一般市民のうち、本研究参加に同意いただける方を対象に、あたまの健康チェック(R)による機能検査を実施する予定です。

今後の将来的な研究においては、より多くの被検者を対象とした認知機能評価とその追跡が想定され、検査精度を維持しつつ、より効率的な運用を検討する必要があります。検査担当者の知識や職能を問わず安定した検査履行が可能であるというあたまの健康チェック(R)の特徴を生かして、今回の研究においては研究担当者による最小限のガイダンスや補助のもと、一般市民である被検者同士が相互に検者となり検査を実施するという、全国でも初めての運用方法を試みます。

臨床機能脳神経学分野 教授 島田 斉 先生: 「あたまの健康チェック(R)」採用経緯

このたびの臨床研究を始めるにあたっては、病院などの一般的な診療現場で行われる従来の心理検査で求められるような熟練した検者を必要とせず、認知機能が正常~ごく早期のMCI期にみられる軽微な認知機能の変化を捉えることが出来て、さらにその有用性が科学的にきちんと評価されている検査を探していました。「あたまの健康チェック(R)」は、これまでにその妥当性がしっかりと検証されており、当該技術を用いた新たな分析技術が米国のADNI研究(https://adni.loni.usc.edu/)における新たな評価指標項目としても収載されるなど、十分に信頼性があり、かつ目的にかなう検査であることを確認し、採用するに至りました。

近い将来、本邦においても認知症の根本治療薬(疾患修飾薬)が承認されることが期待されています。同検査を活用することで、認知症をきわめて早期に発見し、速やかに治療につなげるスキームの構築を目指していきます。

新潟大学 脳研究所 統合脳機能研究センター

本センターでは、認知症の原因物質を可視化するPETイメージングや、超高磁場MRIなど、世界有数の脳病態イメージング技術を駆使して、正常加齢から逸脱して脳疾患を発症する病態の解明を目的とした研究を行っています。所内外の臨床・基礎研究分野ならびに企業と密な連携を構築し、精神神経疾患の病態解明と疾患の早期診断・治療・予防法開発に資する研究を推進するとともに、臨床という出口を見据えたトランスレーショナル研究を行うエキスパートの育成にも取り組んでいます。

認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」

認知機能低下の訴えのない健康な方(対象年齢30歳~99歳)から受けられる、国内では初めての認知機能スケール。健常域における認知機能の定量的経時評価が可能。認知機能の状態を0~100の独自指標(MPI値)で分かりやすく経時評価。国内では、国の認知症予防事業IROOPの公式認知機能評価法に選択されたことを始め、全国の日本脳ドック学会認定施設や健診施設、自治体、大学・研究機関など広域に採用。神奈川県ME-BYO(未病)ブランド認定サービス。2022年度からは、PHRアプリ「NOBORI」とのリアルタイム連携体制を確立。2022年度からは、本スケールを用いた新分析法が米ADNI研究Data Inventoryに収載されている。一般的な認知機能評価法とは異なり、職能を問わず、対面実施の必要もなく、電話やビデオ通話を通じたリモート運用の汎用性が高い点も特徴。

※ タッチパネス式の自己操作型のセルフチェックやMMSE等、従前の認知症の有無や症状を評価するための神経心理検査(いわゆる認知症検査、2018年度からは保険適用)とは評価領域や目的が異なる

<本件に関するお問い合わせ>

セントケア・グループ <2374>

株式会社ミレニア

105-0021 東京都港区東新橋2-5-14

TEL:03-5408-7770

FAX:03-5408-7771

Mail: info@millennia-corporation.jp

URL: www.millennia-corporation.jp

民間認知機能チェックサービスの最古参、セントケア・グループ<2374>の株式会社ミレニア(本社:東京都港区)が全国の健診施設、自治体、研究機関に提供する認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」が、2023年度より新潟大学脳研究所統合脳機能研究センター(臨床機能脳神経学分野 島田 斉 教授)が推進するアルツハイマー病の早期発見技術の開発において、一般人口の中から認知機能低下群を検出、追跡する際の指標として採用いただくこととなりましたのでお知らせいたします。 弊社は、これまでの知識と経験を基に、今後も一般生活者の認知機能状態の安定評価指標である、あたまの健康チェック(R)の提供を通じて、「あたまの健康」活動を推進する地域・団体の活動を円滑に支援してまいります。

研究意図: 新潟大学 脳研究所 統合脳機能研究センター

アルツハイマー病(AD)に代表される変性性の認知症においては、もの忘れなどの臨床症状が出現する10-20年以上前から、脳内にさまざまな病理学的変化が生じていることが知られています(Jack CR. Lancet Neurol. 2010)。現在、ADに対する根本治療薬(疾患修飾療法薬)の開発が世界的に行われていますが、前述のような認知症の病態を鑑みれば、治療介入は脳内の病理学的な変化が軽度な時期、すなわち認知機能が正常~軽度の低下を認める軽度認知機能障害(MCI)の早期に開始することが望ましいと考えられています。このようなごく早期の異常をとらえる方法としては、PET(Positron Emission Tomography)検査や脳脊髄液検査などが有用であることが知られていますが、これらの検査はその費用や侵襲性の観点から汎用性に乏しく、また健康診断のように一度に多くの人を対象とした検査ができない、という課題があります。

そこで脳研究所では、すでに国際的な臨床研究で多数の採用実績を持つ、あたまの健康チェック(R)(英名:The MCI Screen)を用いて、一般社会において特に支障がなく日常生活を送る一般集団の中から、ごく軽微な認知機能低下が疑われる方を効率的に見つけ出す方法を検討する研究を実施することにいたしました。さらに同意が得られた一部の方々には、我々が取り組んでいる認知症の早期診断・治療法の開発に関わる臨床研究にも参加して頂く予定です。

あたまの健康チェック(R)を用いた臨床研究サマリー

本研究では、2023年6月~2025年3月までの2カ年の研究期間が計画されています。まずは、2023年9月13日(水)に新潟市内新潟大学駅南キャンパスときめいとで開催予定の市民公開講座に参加いただく一般市民のうち、本研究参加に同意いただける方を対象に、あたまの健康チェック(R)による機能検査を実施する予定です。

今後の将来的な研究においては、より多くの被検者を対象とした認知機能評価とその追跡が想定され、検査精度を維持しつつ、より効率的な運用を検討する必要があります。検査担当者の知識や職能を問わず安定した検査履行が可能であるというあたまの健康チェック(R)の特徴を生かして、今回の研究においては研究担当者による最小限のガイダンスや補助のもと、一般市民である被検者同士が相互に検者となり検査を実施するという、全国でも初めての運用方法を試みます。

臨床機能脳神経学分野 教授 島田 斉 先生: 「あたまの健康チェック(R)」採用経緯

このたびの臨床研究を始めるにあたっては、病院などの一般的な診療現場で行われる従来の心理検査で求められるような熟練した検者を必要とせず、認知機能が正常~ごく早期のMCI期にみられる軽微な認知機能の変化を捉えることが出来て、さらにその有用性が科学的にきちんと評価されている検査を探していました。「あたまの健康チェック(R)」は、これまでにその妥当性がしっかりと検証されており、当該技術を用いた新たな分析技術が米国のADNI研究(https://adni.loni.usc.edu/)における新たな評価指標項目としても収載されるなど、十分に信頼性があり、かつ目的にかなう検査であることを確認し、採用するに至りました。

近い将来、本邦においても認知症の根本治療薬(疾患修飾薬)が承認されることが期待されています。同検査を活用することで、認知症をきわめて早期に発見し、速やかに治療につなげるスキームの構築を目指していきます。

新潟大学 脳研究所 統合脳機能研究センター

本センターでは、認知症の原因物質を可視化するPETイメージングや、超高磁場MRIなど、世界有数の脳病態イメージング技術を駆使して、正常加齢から逸脱して脳疾患を発症する病態の解明を目的とした研究を行っています。所内外の臨床・基礎研究分野ならびに企業と密な連携を構築し、精神神経疾患の病態解明と疾患の早期診断・治療・予防法開発に資する研究を推進するとともに、臨床という出口を見据えたトランスレーショナル研究を行うエキスパートの育成にも取り組んでいます。

認知機能スケール「あたまの健康チェック(R)」

認知機能低下の訴えのない健康な方(対象年齢30歳~99歳)から受けられる、国内では初めての認知機能スケール。健常域における認知機能の定量的経時評価が可能。認知機能の状態を0~100の独自指標(MPI値)で分かりやすく経時評価。国内では、国の認知症予防事業IROOPの公式認知機能評価法に選択されたことを始め、全国の日本脳ドック学会認定施設や健診施設、自治体、大学・研究機関など広域に採用。神奈川県ME-BYO(未病)ブランド認定サービス。2022年度からは、PHRアプリ「NOBORI」とのリアルタイム連携体制を確立。2022年度からは、本スケールを用いた新分析法が米ADNI研究Data Inventoryに収載されている。一般的な認知機能評価法とは異なり、職能を問わず、対面実施の必要もなく、電話やビデオ通話を通じたリモート運用の汎用性が高い点も特徴。

※ タッチパネス式の自己操作型のセルフチェックやMMSE等、従前の認知症の有無や症状を評価するための神経心理検査(いわゆる認知症検査、2018年度からは保険適用)とは評価領域や目的が異なる

<本件に関するお問い合わせ>

セントケア・グループ <2374>

株式会社ミレニア

105-0021 東京都港区東新橋2-5-14

TEL:03-5408-7770

FAX:03-5408-7771

Mail: info@millennia-corporation.jp

URL: www.millennia-corporation.jp

この銘柄の最新ニュース

セントケアのニュース一覧- 2025年3月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) 2025/02/07

- 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 2025/02/07

- 通期業績予想の修正及び中期経営計画の一部取り下げに関するお知らせ 2025/02/07

- セントケア、今期経常を一転21%減益に下方修正、配当は3円増額 2025/02/07

- <01月29日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄> 2025/01/30

マーケットニュース

おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る

セントケア・ホールディングの取引履歴を振り返りませんか?

セントケア・ホールディングの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。