【QAあり】ジグザグ、「WorldShopping BIZ」はECサイトの海外販売をシンプルに実現 権利化済特許は13件で市場優位性を確保

目次

北村康晃氏(以下、北村):時間になりましたので、株式会社ジグザグの新規上場記者会見を始めます。まずは、本日の出席者をご紹介します。代表取締役の仲里です。

仲里一義氏(以下、仲里):よろしくお願いします。

北村:取締役の鈴木です。

鈴木賢氏(以下、鈴木):鈴木です。よろしくお願いします。

北村:同じく、取締役の北村です。本日は進行役も務めますので、どうぞよろしくお願いします。

まずは、代表の仲里より事業についてご説明した後、質疑応答としたいと思います。よろしくお願いします。

仲里:よろしくお願いします。まずは目次です。本日は事業概要、市場環境、財務ハイライト、成長戦略の順にご説明します。

zig-zagは何をやっているか?

当社が行っていることについてご説明します。当社は、タグ1行で世界中のカスタマーとECサイトを「気持ちよく繋ぎ」越境ECをシンプルに実現する事業を展開しています。この「カスタマーとショップを気持ちよく繋ぐ」という点が、当社プロダクトの特徴的な部分です。

数字で見るzig-zag

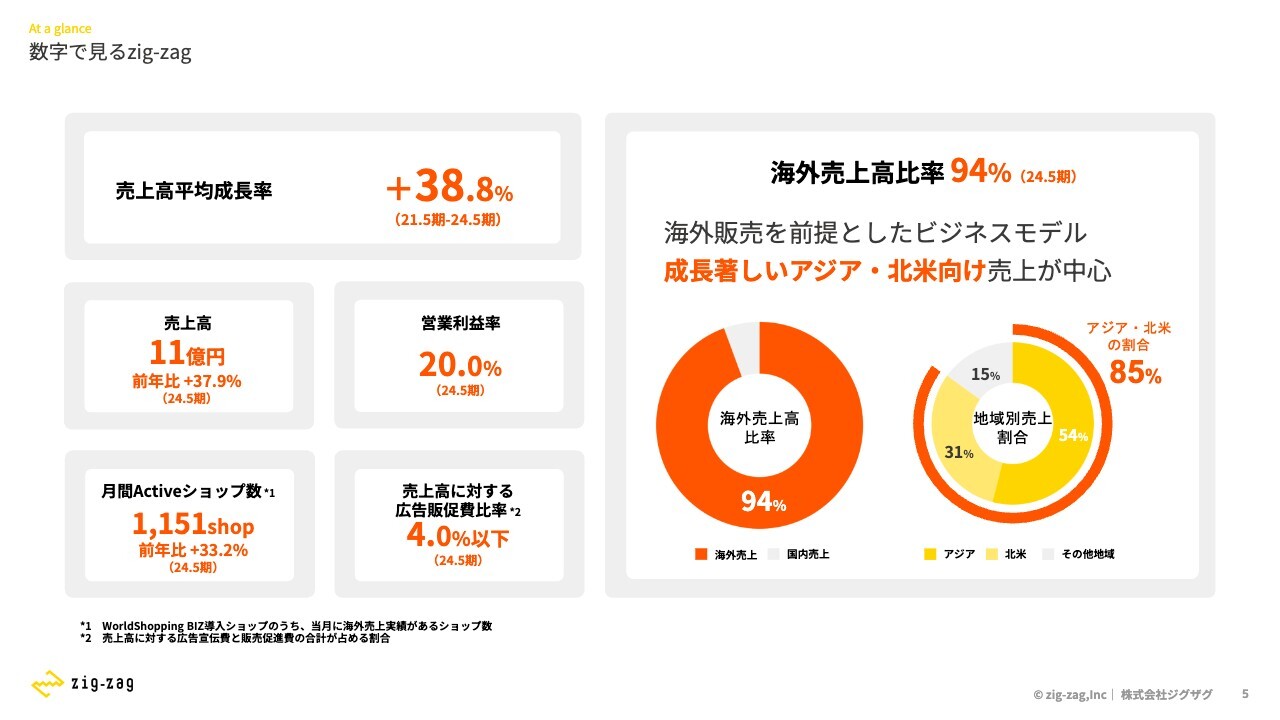

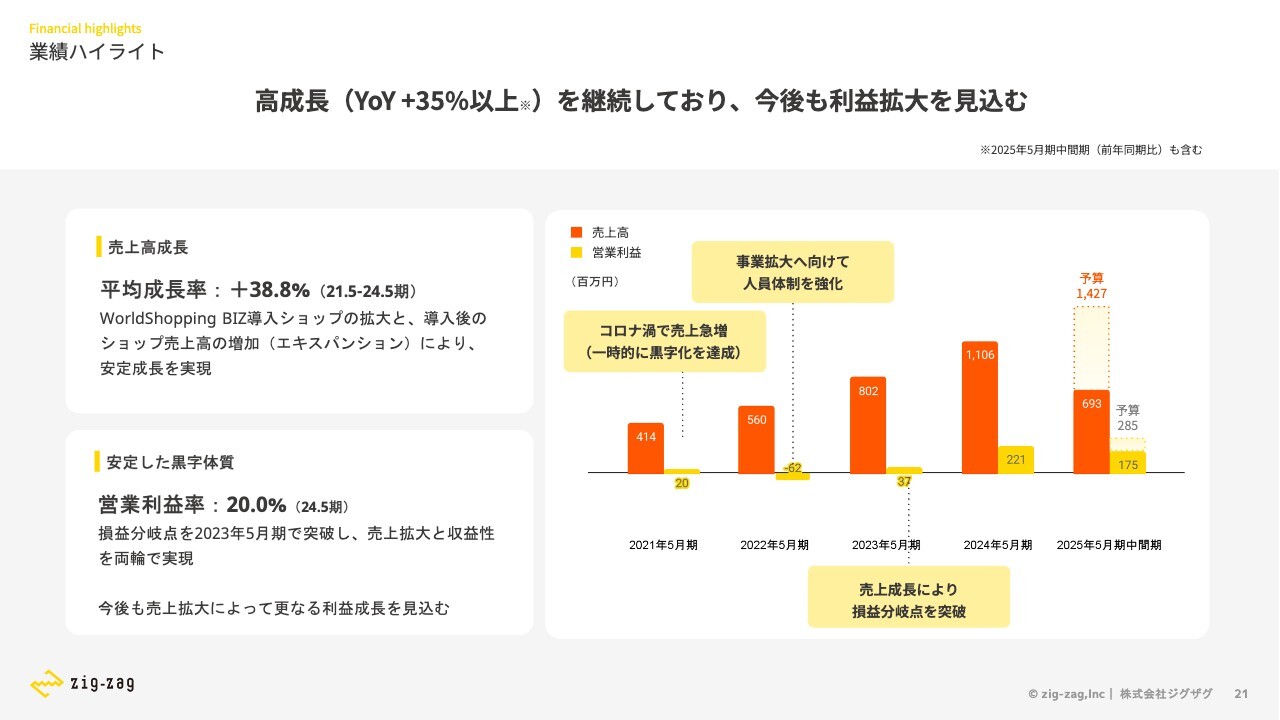

数字面では、当社の3年間の売上高平均成長率は38.8パーセントとなっています。

売上高は11億円です。すでに黒字化しており、前期の営業利益率は20.0パーセントでした。

特徴的なのは、スライド右側に記載のとおり、当社の売上高の94パーセントが海外売上高で占められていることです。中でも、アジア・北米といった成長著しいマーケットが85パーセントを占めている点が特徴です。

スライド下部の月間Activeショップ数は、当社の重要なKPIです。我々が提供しているショップやソリューションのうち、当月に海外売上実績があるショップを指しており、前期比33.2パーセントの成長となりました。

また、同じくスライド下部にある売上高に対する広告販促費比率については、我々はeコマース関連事業を行っていますが、マーケティングコストをあまり使わずグロースするビジネスモデルを採用しています。

私たちが解決しようとしていること

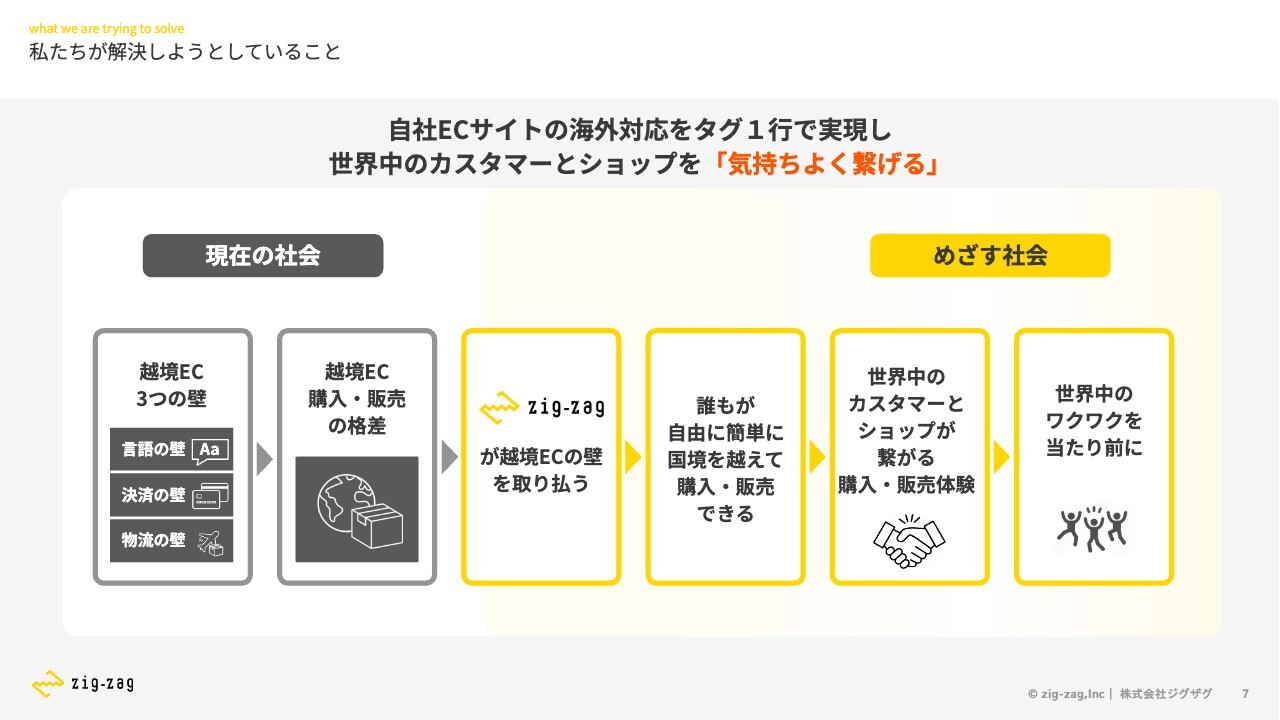

我々はミッションとして、「世界中のワクワクを当たり前に」を掲げています。こちらは、私の創業時の原体験として、海外から物を購入しようとした際、買えなかったということがありました。

インターネットは情報が国を越えますが、言語や決済、物流の壁によって、自由にクロスボーダーで物を買えない・売れないという状況があります。

このミッションには、この壁を解決することで、さらに世界中のショッピング体験をワクワクするものにしたいという思いが込められています。

越境ECの現状と課題

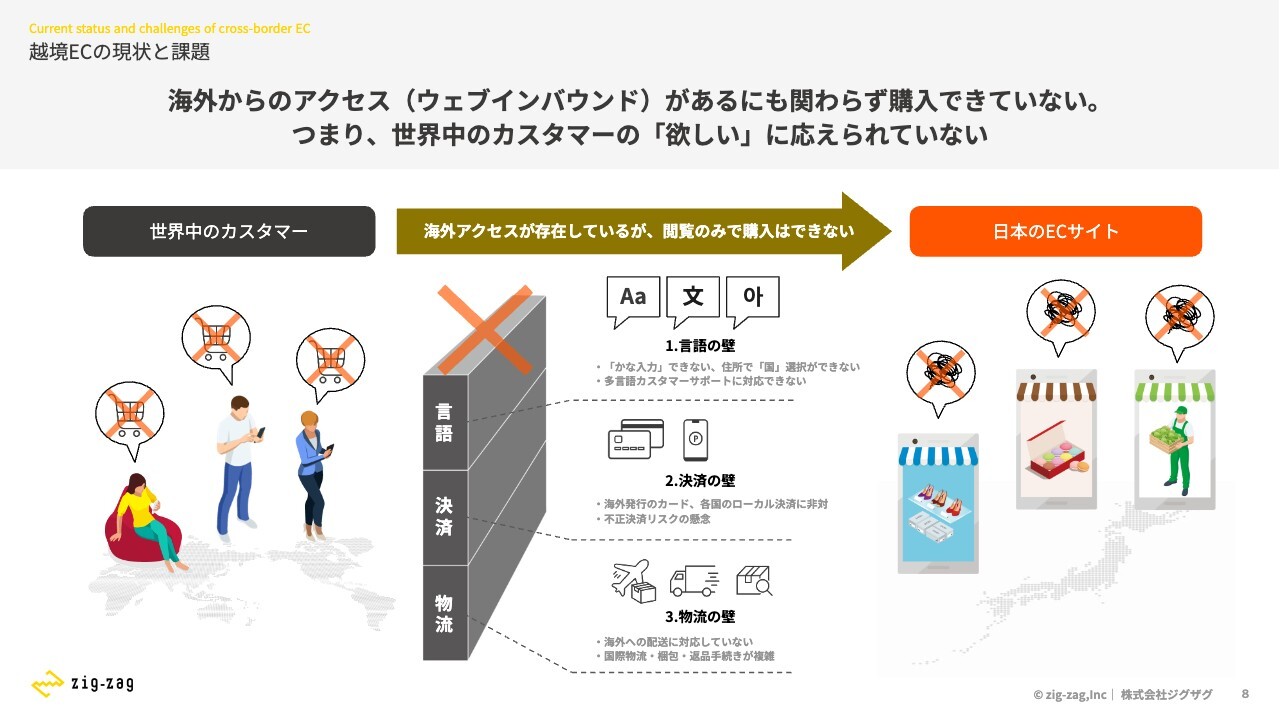

越境ECの現状と課題です。越境ECというと、中国のモールに進出し、モールで販売するというイメージがあるかと思います。しかし現在、我々はそのようなビジネスは展開しておらず、「ウェブインバウンド」と呼ぶかたちで展開しています。

現在、リアルの日本には多くの外国人が訪れ、大量に買い物をされていると思います。そして、同じことがWeb上でも起きています。情報は国を越えるため、我々がふだん見ている日本のECサイトにも、多くの外国人の方がアクセスしている状況です。

我々はこれを「ウェブインバウンド」と呼んでいます。しかし残念なことに、現在ウェブインバウンドで訪れる多くの外国人は、日本のECサイトでは買い物ができていません。

例えば、かな入力ができないという言語の壁や、「WeChat Pay」「Alipay」など海外では一般的な決済手段が提供されていない決済の壁、あるいはショップ側が海外配送に対応しておらず、そもそも商品を受け取れない物流の壁が存在しています。

これらのボトルネックによって、現在日本のECショップが世界中の「欲しい」に応えられていないという課題が存在しています。ここに対し、我々はタグ1行で簡単に解決するビジネスを展開しています。

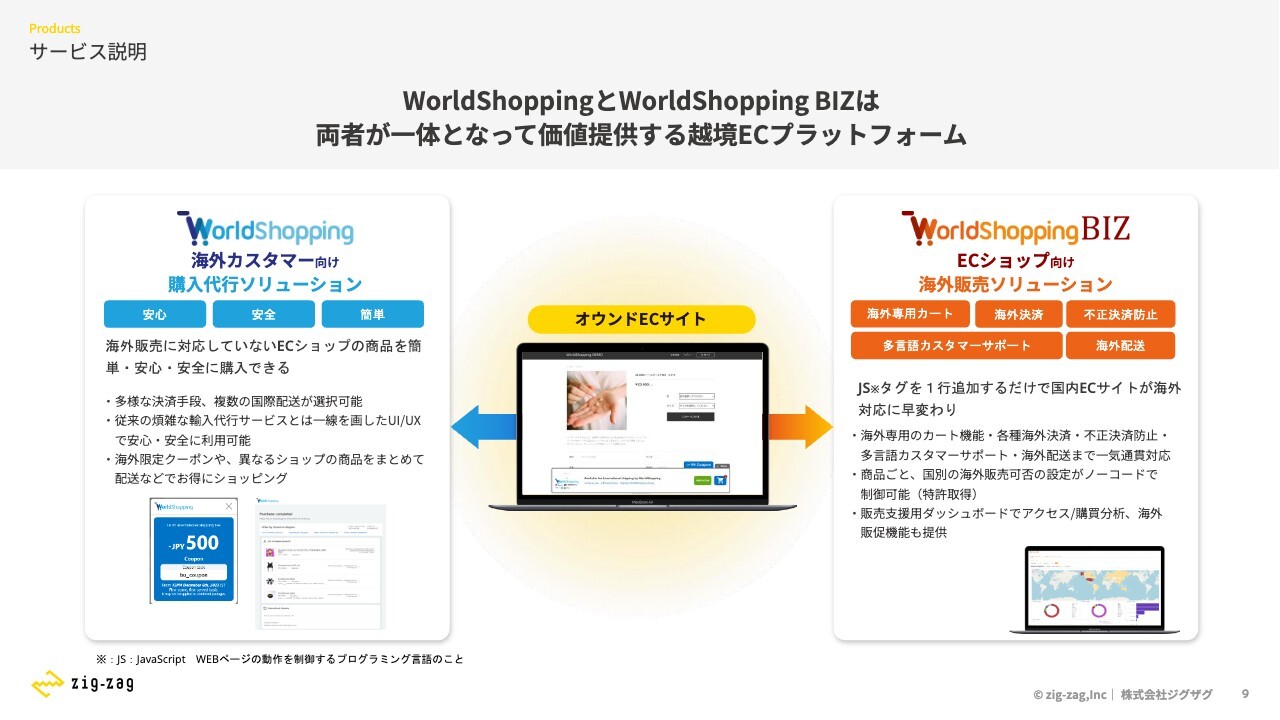

サービス説明

スライド右側の「WorldShopping BIZ」というオレンジのロゴの海外販売ソリューションをECショップ向けに、左側の「WorldShopping」というブルーのロゴの購入代行ソリューションを海外カスタマー向けに提供することで、ショップとカスタマーを気持ちよく繋ぐサービスを実現しています。

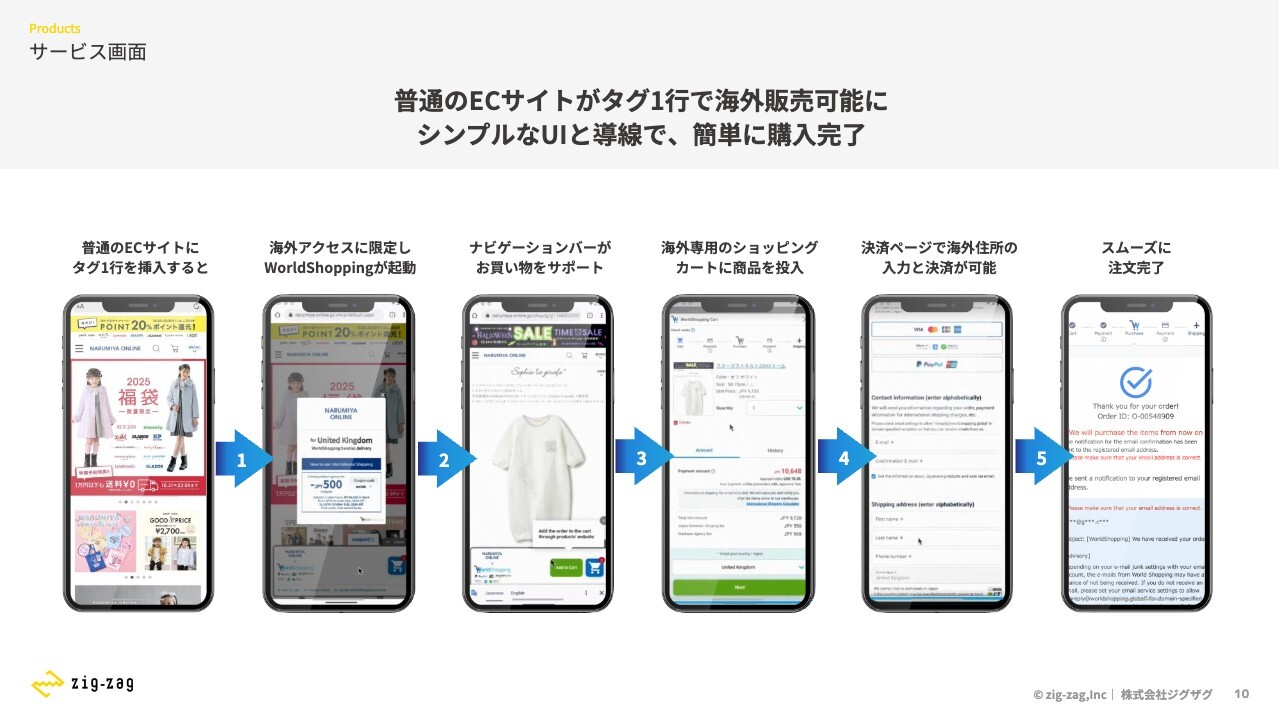

サービス画面

日本のECサイトにタグを設置すると、スライドのような画面遷移に切り替わります。日本国内からは見えませんが、海外の方が当社のソリューションを導入したWebサイトを訪れると、その方のみにショッピングカートが表示されます。

カートに商品が入り、かな入力フォームが不要な住所入力フォームが表示されます。さらに、「Alipay」「PayPal」「銀聯」「WeChat Pay」「Amazon Pay」をはじめ、アジア圏の現地ウォレット決済など、さまざまな決済手段で決済できます。

加えて、我々が多言語カスタマーサポートから配送まで一気通貫で提供しています。これにより、Webに訪れるインバウンドの海外カスタマーが欲しい商品を簡単に購入できるソリューションになっています。

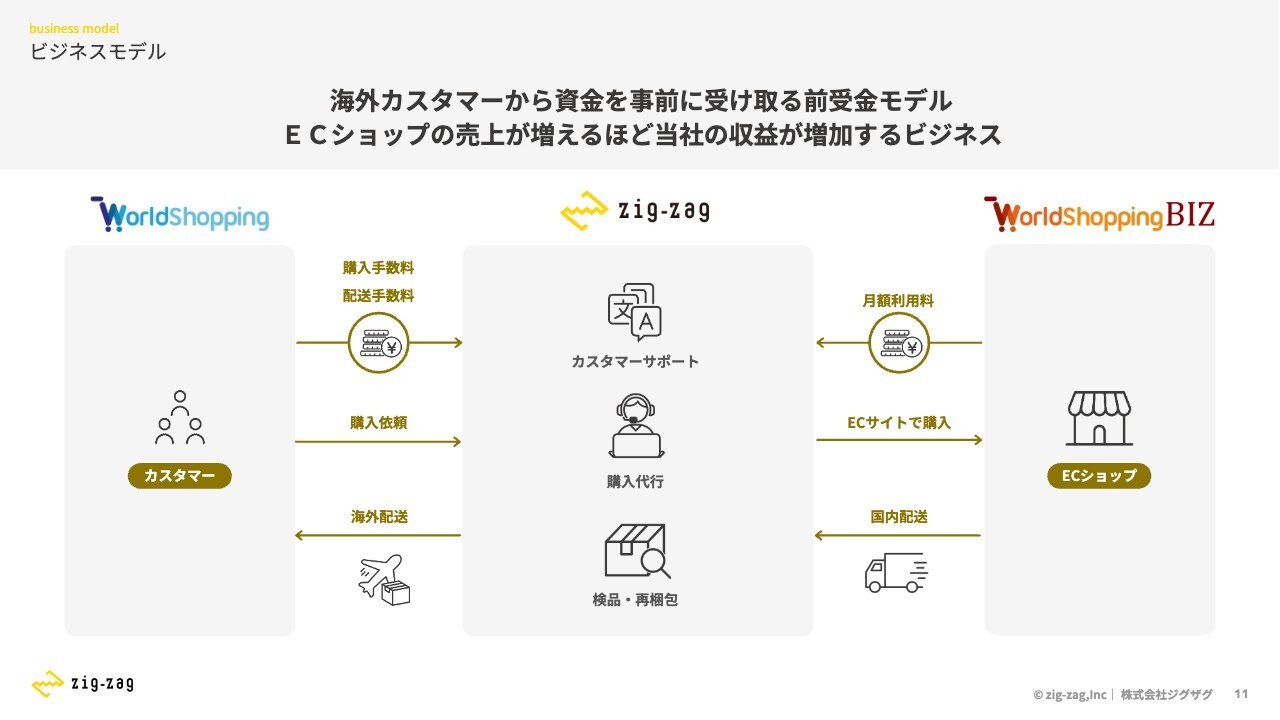

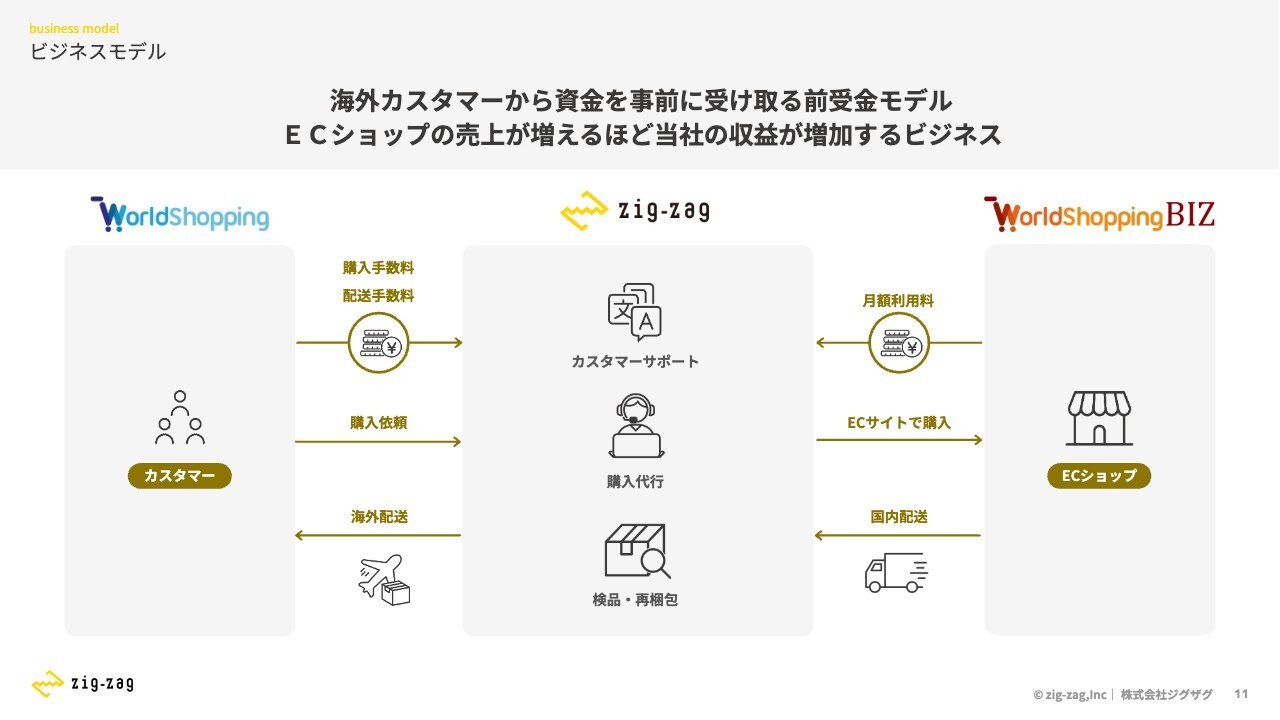

ビジネスモデル

注文が入った後も、非常に重要です。ショップ自身は海外配送ができないため、我々が間に入り、購入代行というステップを踏んでカスタマーとショップをスムーズに繋ぎ、商品を海外へお届けしています。

マネタイズについては、スライド右側の「WorldShopping BIZ」は、ECショップ向けに売上手数料と海外送料は無料で、かかるコストは月額費用のみというソリューションを提供しています。

一方、多くのマネタイズはスライド左側の「WorldShopping」にあります。こちらは海外カスタマー向けの購入代行サービスで、購入代行手数料と配送料をいただくことでマネタイズしています。この仕組みによって、ECショップの売上が伸びるほど当社の売上も伸びていきます。

導入実績

ECショップにとっては非常にローリスクな上、すべてを我々が対応するため、手間がかからないモデルになっています。

そのため、スライドに一部ロゴを掲載していますが、多くの大企業から中小企業、地方の企業に至るまで、さまざまなカテゴリのショップで採用されています。

日本国内からは見えませんが、海外からこれらのECサイトに訪れると、先ほどのスライドのように「WorldShopping」の画面が出現し、すべてのWebに対応している状況です。

ショップへの貢献

ショップからの声です。非常に簡単に海外対応できた。売上が伸びた、という声をいただいています。

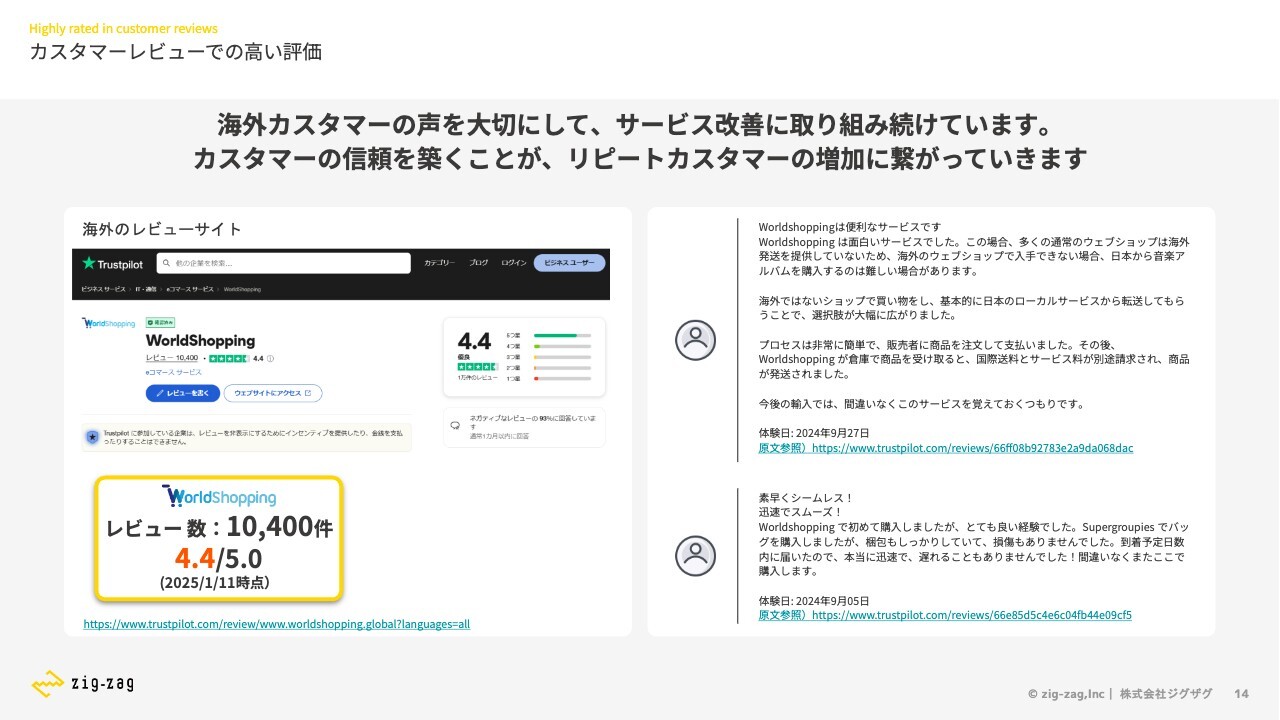

カスタマーレビューでの高い評価

海外カスタマーからも、非常に多くの喜びの声をいただいています。海外で有名なレビューサイト「Trustpilot」でもいただいた多くの喜びの声を取り入れながら、サービスを改善している状況です。

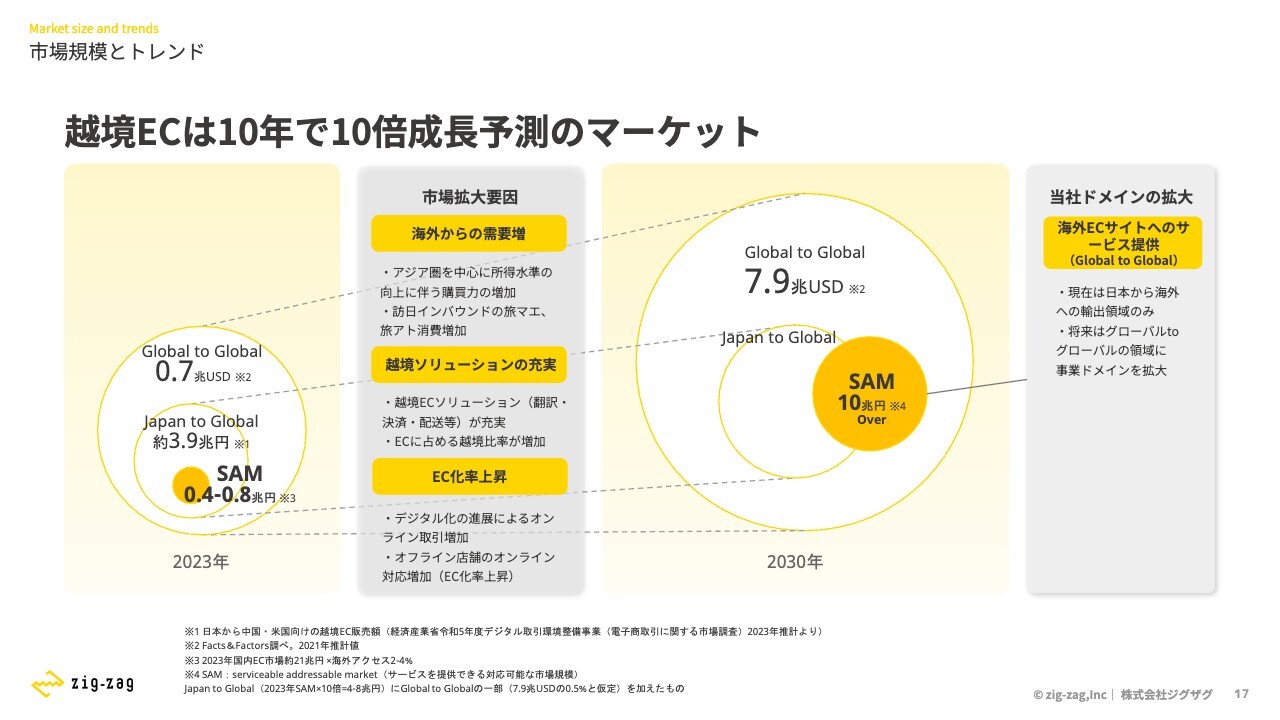

市場規模とトレンド(現在)

マーケット環境です。先ほどお話しした、ウェブインバウンドで日本のWebサイトに訪れた人のうち、商品を買えていない機会損失について、当社で推計を行いました。

現在、国内EC市場は約21兆円存在していますが、我々の統計データで見ると、日本のWebサイトへのアクセスのうち、2パーセントから4パーセントが海外アクセスで占められています。

これは、21兆円のうち、スライドでオレンジ色に示した2パーセントから4パーセントの海外アクセスユーザーが買えていないということです。つまり、4,000億円から8,000億円強の買えない体験が存在します。

ここに対し、タグ1行で掘り起こすことで売上を伸ばしていこうというのが我々のウェブインバウンドビジネスです。

市場規模とトレンド(将来)

越境ECは、まさに今後10年で10倍成長するマーケットです。先ほど挙げたウェブインバウンドも同様に、今後は海外からの需要もさらに増加していきます。

現在、リアルでは大勢の訪日観光客が日本を訪れていますが、日本を体験して海外へ帰った後の旅アト消費が、越境ECを通じて展開される可能性も大きく秘められていると思っています。

また、スライド右側に記載のとおり、我々自身も日本の商品を世界に向けて展開していますが、当社が海外に展開することで、今度は海外のウェブインバウンドをさらに世界に販売することも、将来的には見据えています。

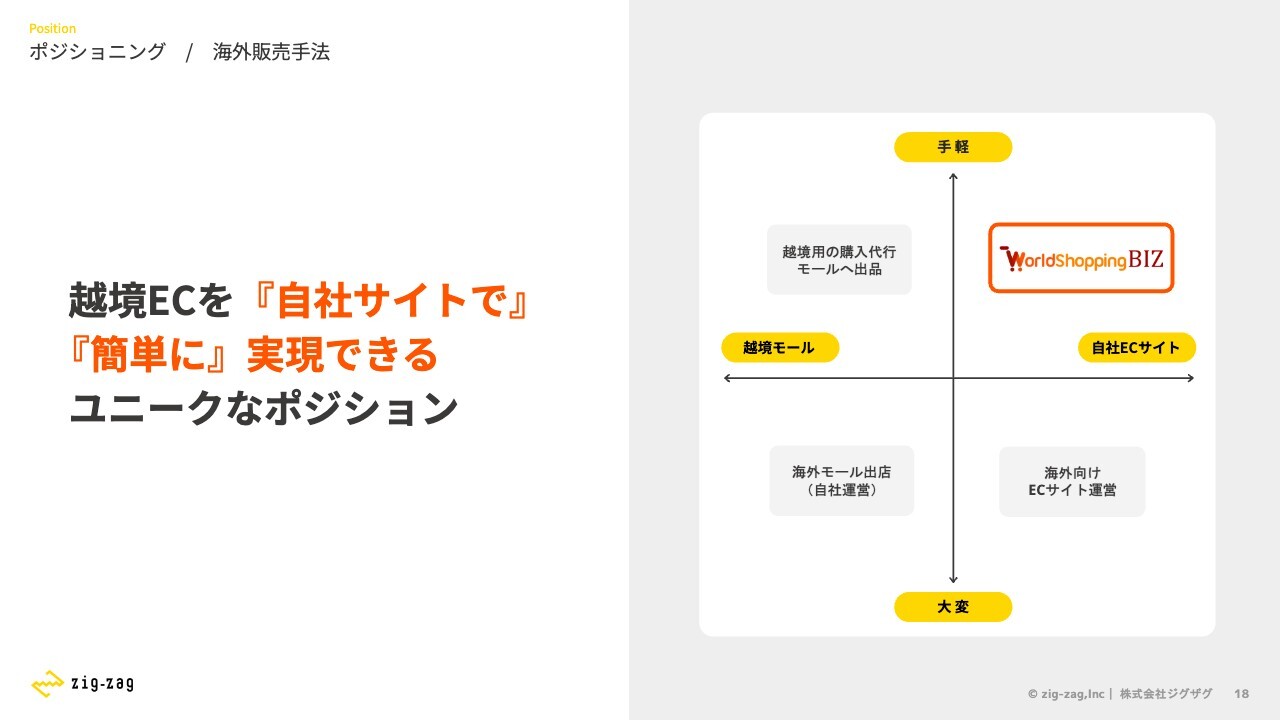

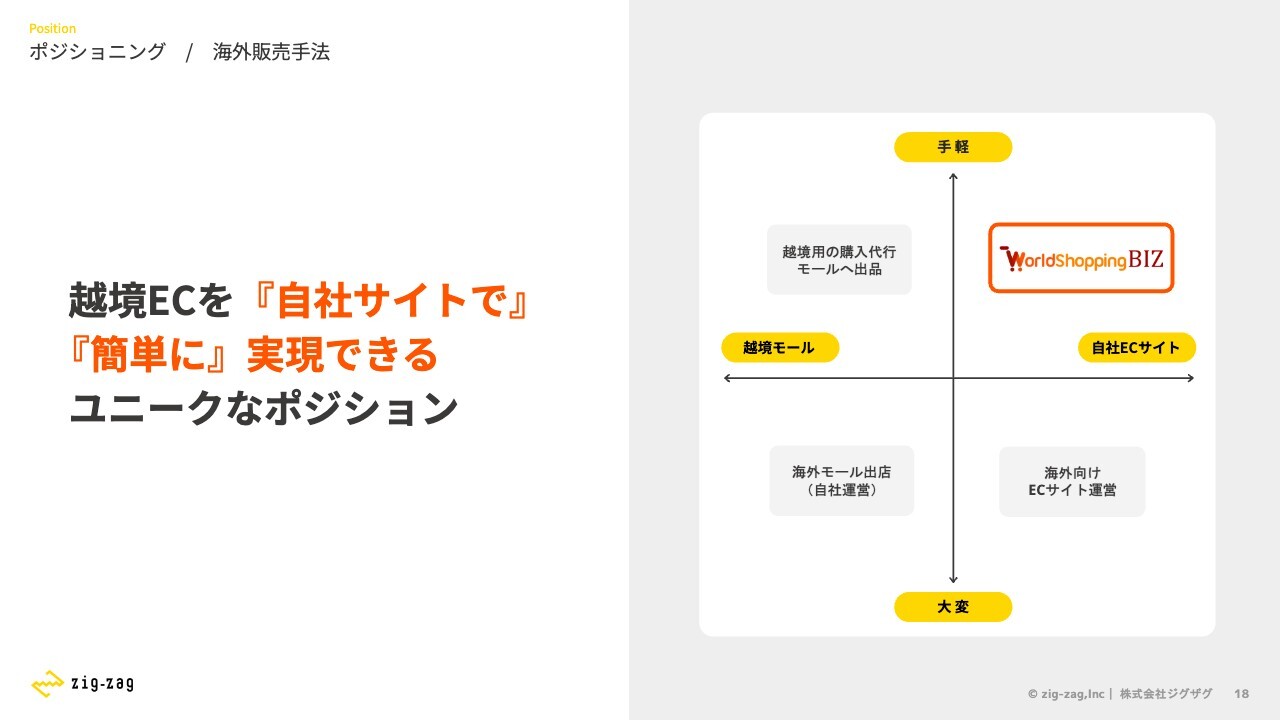

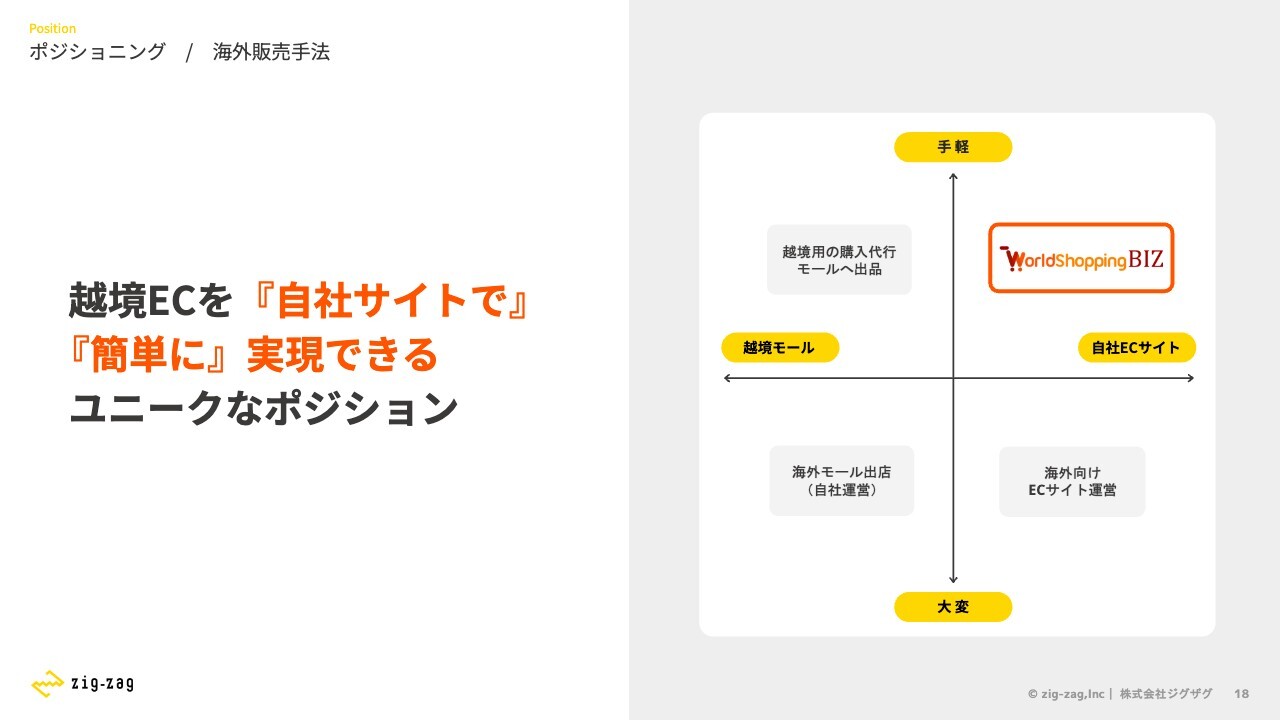

ポジショニング / 海外販売手法

あらためて、我々のポジションについてです。スライドには、「越境ECを『自社サイトで』『簡単に』実現できるユニークなポジション」と記載しました。

スライド右側にマトリクスがありますが、先ほど挙げた海外モール出店など、海外へ商品を販売する手法はいくつか存在します。当社は、「今あるWebサイトを用い、タグ1行ですぐにウェブインバウンドができますよ」というポジショニングでビジネスを展開しています。

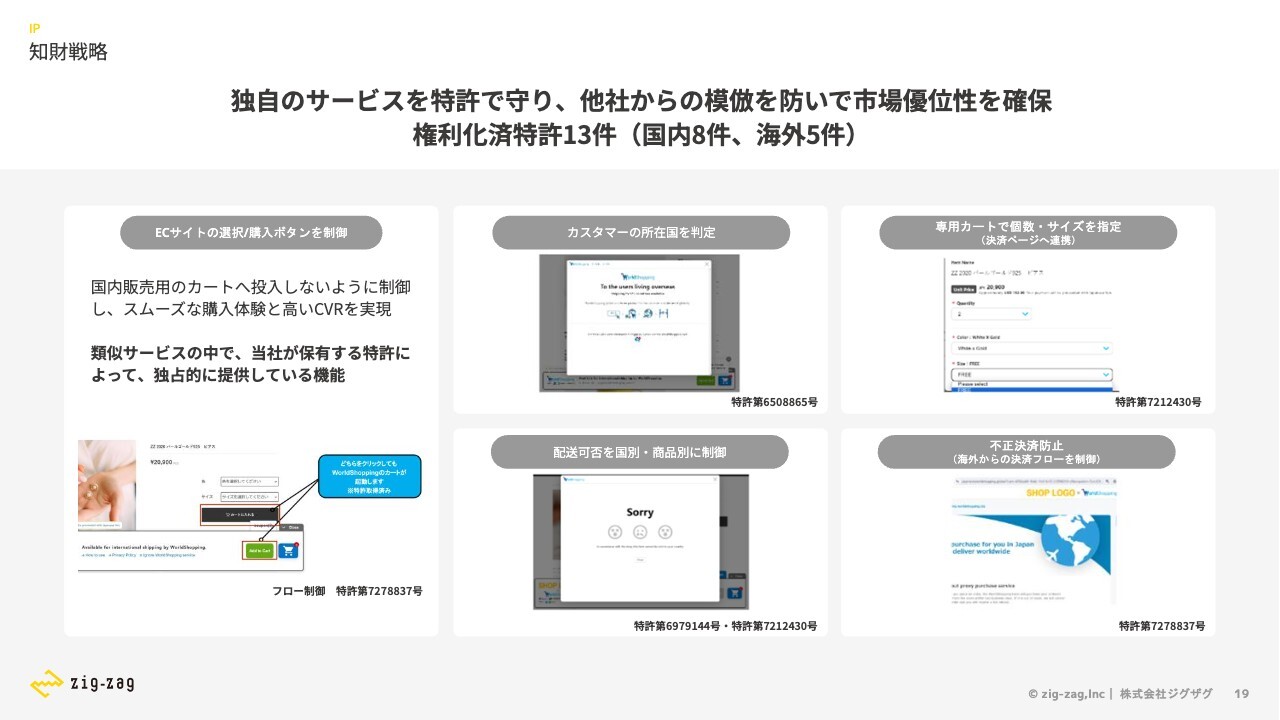

知財戦略

我々の強みについてです。このユニークなポジショニングを強めるため、創業時から知財戦略を非常に重要視しています。

例えば、タグ1行で海外の方がスムーズに購入できるようなUI設計の工夫や、ショップによっては特定の商品を販売してはいけないケースに対応し、そのような商品はカートから除外する設定など、これらを特許として持っています。

現在、当社では国内で8件、海外で5件、合計13件の特許を保有しています。

業績ハイライト

業務ハイライトです。我々はYoY35パーセント以上の高成長を継続しており、今後も利益拡大を見込んでいます。2023年5月期からすでに黒字化しており、営業利益率は20パーセントと、今期業績も予想どおり推移している状況です。

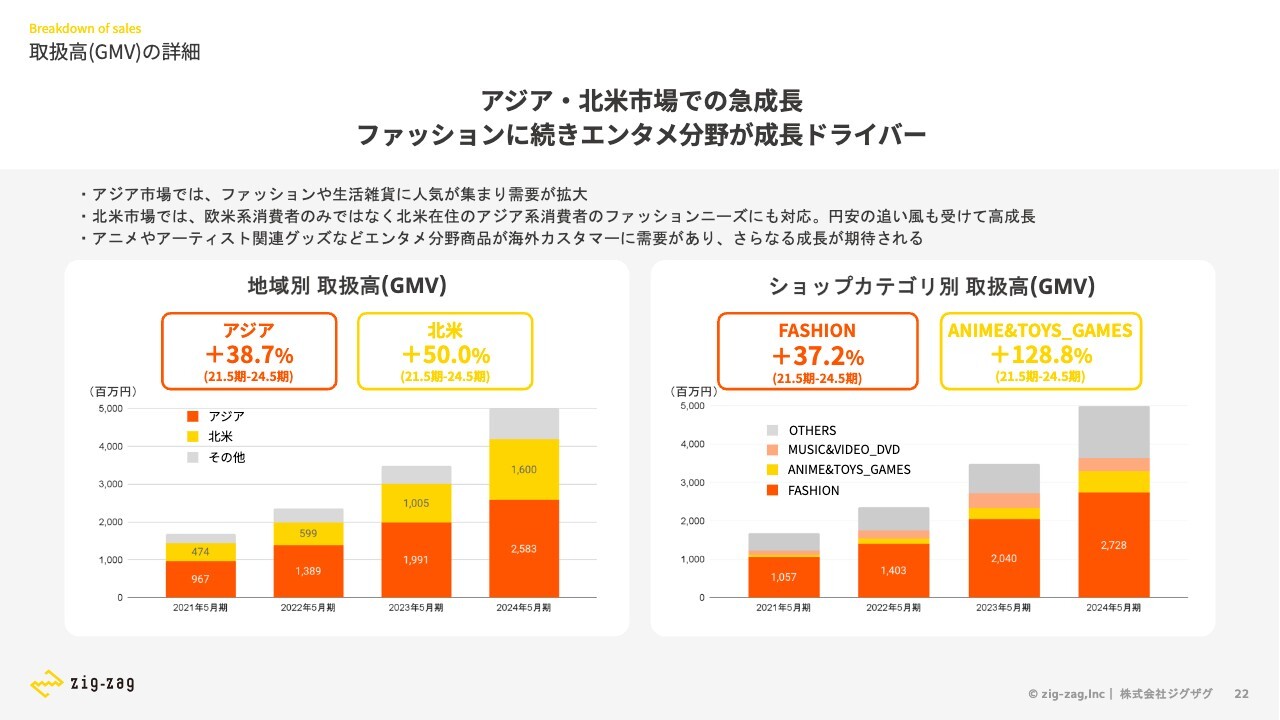

取扱高(GMV)の詳細

取扱高(GMV)の詳細です。先ほど、海外売上比率がアジア・北米で85パーセントとお伝えしたとおり、これらの地域が伸びている状況です。

カテゴリにおいてはファッションに続き、エンタメ分野、いわゆるトイ、ホビー、キャラクターグッズなどが現在の成長ドライバーとなっています。

アジアではファッションや生活雑貨に人気が集まって需要が拡大していますが、北米ではおもしろい傾向が見られます。

北米在住のアジア人の方々からは、おそらくサイズに関するニーズがあるためか、日本のファッション商品へのオーダーが多く入っています。一方、北米在住のいわゆる欧米人の方々にはファッションニーズが見られず、キャラクターグッズなどを買われる傾向が強くあります。

スライド右側の成長ドライバーとしては、先ほどお伝えしたアニメ、トイ、ホビーの領域の取扱高がプラス128.8パーセントで成長しており、今後の期待が高いと思っています。

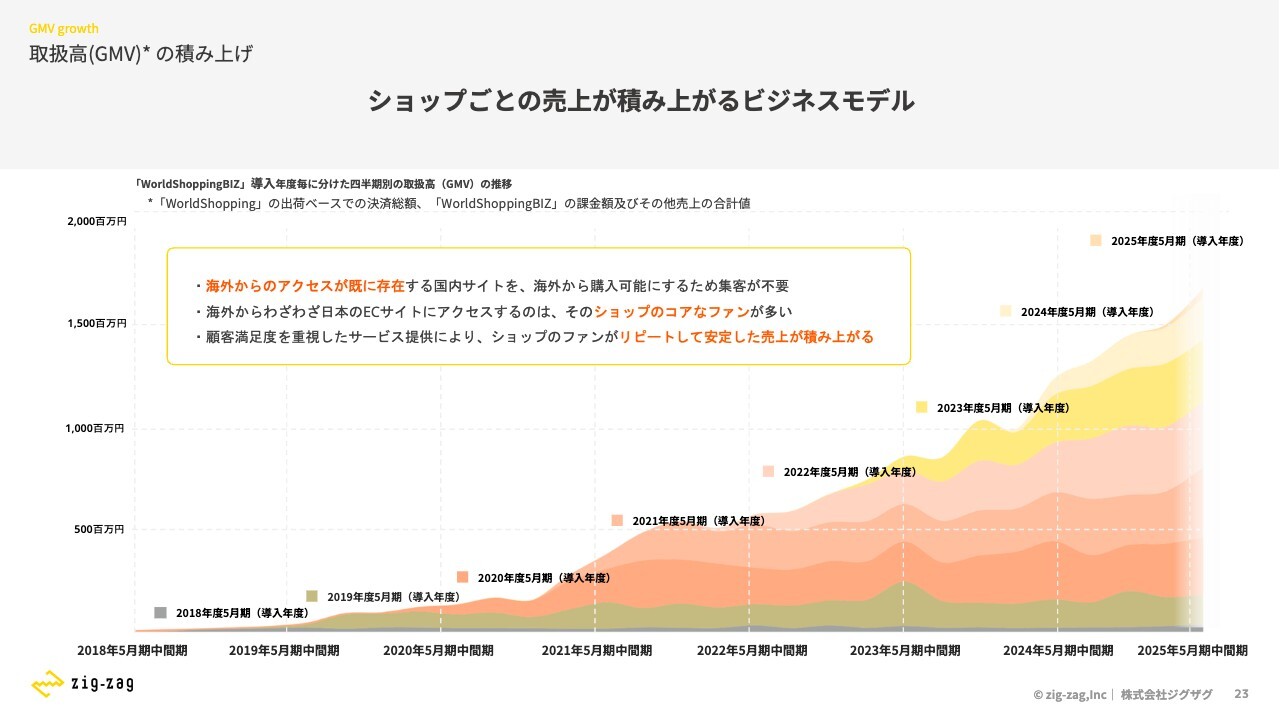

取扱高(GMV)の積み上げ

当社のビジネスモデルの特徴です。先ほど、ショップにとってはリスクが少なく、手軽に越境できるとお伝えしました。

結果的に、ショップ数が増えるほどアクセスするウェブインバウンドが存在するため、ショップ数が積み上がれば、ショップごとのGMVも積み上がるビジネスモデルとなっています。

その上、モール等にあるような比較検討ではなく、特定のサイトに訪れる比較的コアなファンが多いため、リピートオーダーも期待できます。それらが積み上がったビジネスモデルを、こちらのスライドの図でお示ししています。

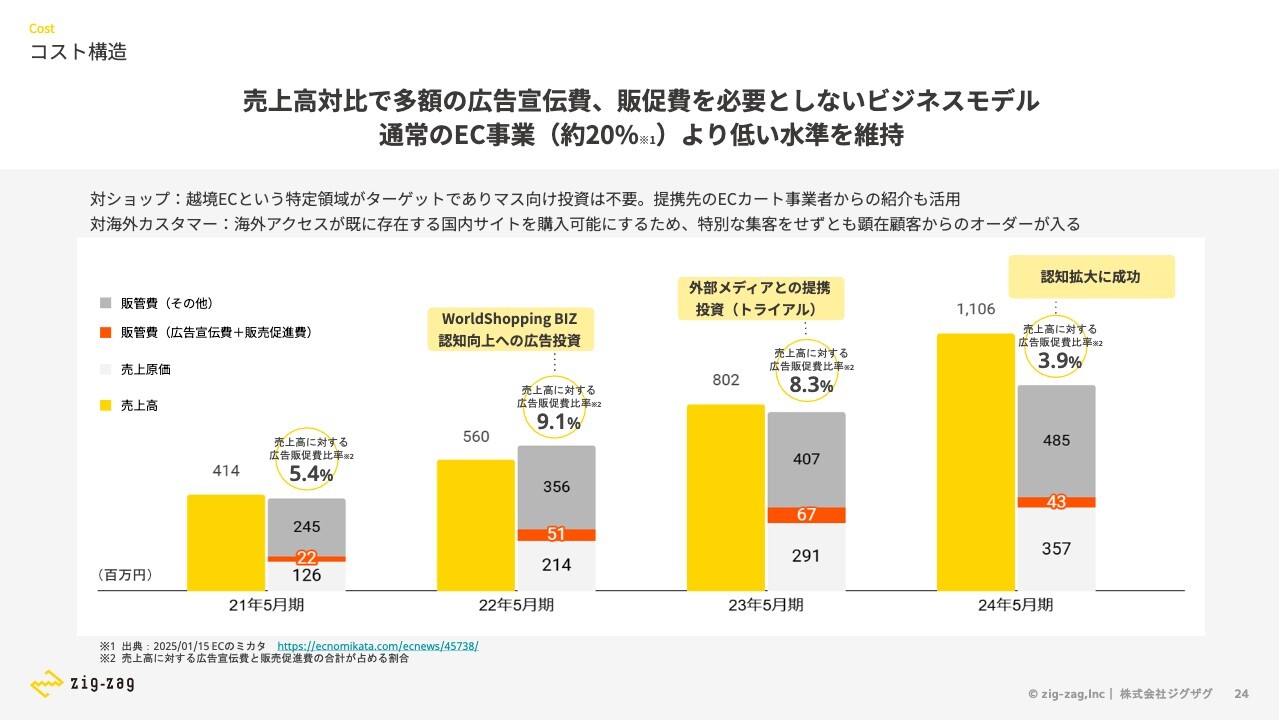

コスト構造

コスト構造です。冒頭で、「我々のビジネスはeコマース関連事業ですが、マーケティングコストを必要としない」とお話ししました。その理由をご説明します。

通常、eコマース関連事業の会社では、売上の20パーセント程度がマーケティングコストだと言われています。しかし、当社では前期の売上高に対する広告販促費比率は3.9パーセントと、非常に低い比率で収まっています。

この理由は、大きく2つあります。まず、対ショップ向けのマーケティングに関しては、越境ECという特定領域がターゲットであるため、マスマーケティングを必要としないビジネスである点が挙げられます。

さらに営業戦略として、いわゆるECショップを構築するカート事業者との提携により、多くのショップが必然的に当社のサービスを利用する流れができています。

また、対海外カスタマーにおいては、すでに「買えない」という顕在層が存在しているため、ウェブインバウンドを行っていると、そのような方々からオーダーが入ります。

つまり、新たにマーケティングコストを使って集客することなくオーダーが入る仕組みとなっているため、マーケティングコストが低い比率で収まっているのです。

成長戦略ロードマップ

成長戦略です。ロードマップは大きく3つに区切っています。スライドに記載のとおり、フェーズ1はプロダクトブラッシュアップ、フェーズ2はAI、テクノロジーによる販売最適化・オペレーション効率化、フェーズ3は海外拠点展開です。

フェーズ1に関しては、当社のプロダクト、サービス、オペレーションには改善やアップデートの余地がまだ多くあることから、まずはそれらを愚直にやりきることだと考えています。

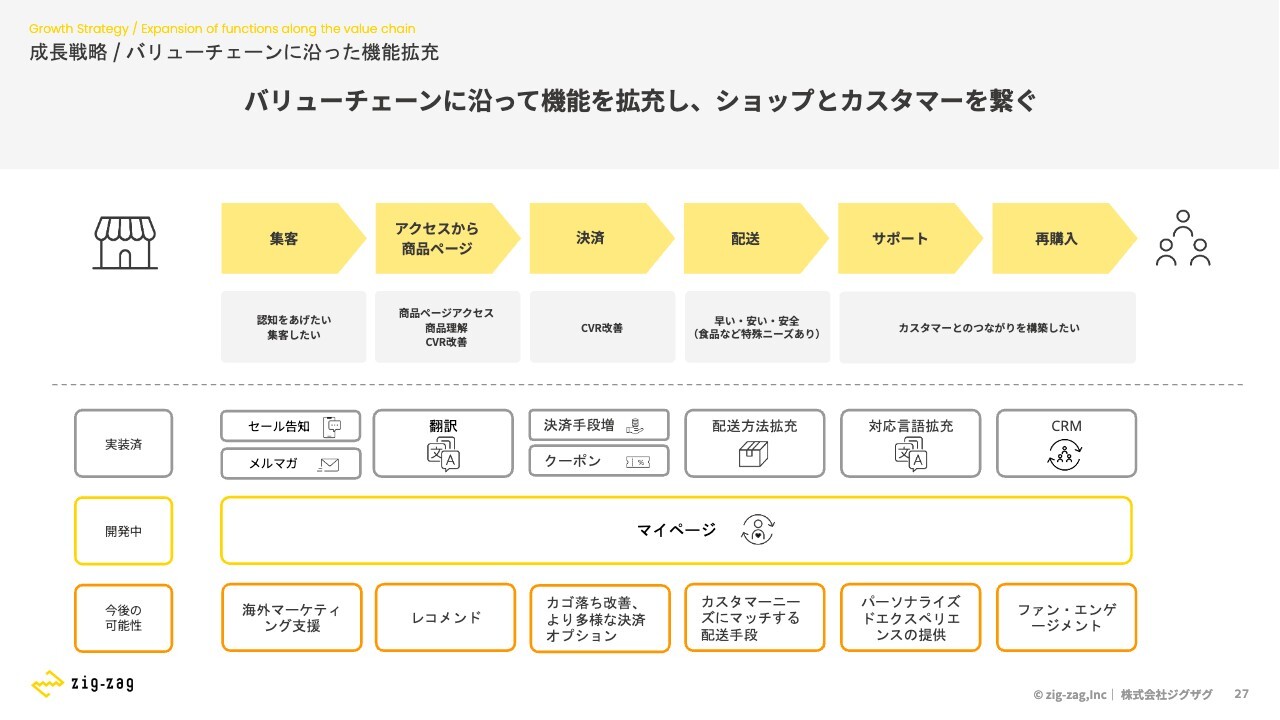

成長戦略 / バリューチェーンに沿った機能拡充

その説明を、スライド27ページに記載しています。まずは、バリューチェーンに沿った機能拡充を行い、「ショップとカスタマーを気持ちよく繋ぐ」ことを実現していきたいと思っています。

スライドの中段にあるグレーの部分が、実装済みの機能です。現在は本当に基本的な機能のみ実装していますが、今後はマイページの機能アップによって、パーソナライズやレコメンデーションなど、より深いマーケティング機能を重視し、トランザクションを増やしていこうと考えています。

さらに、ショップ向けのマーケティング支援についてもニーズが非常に高まっていることから、そちらも強化していこうと考えています。

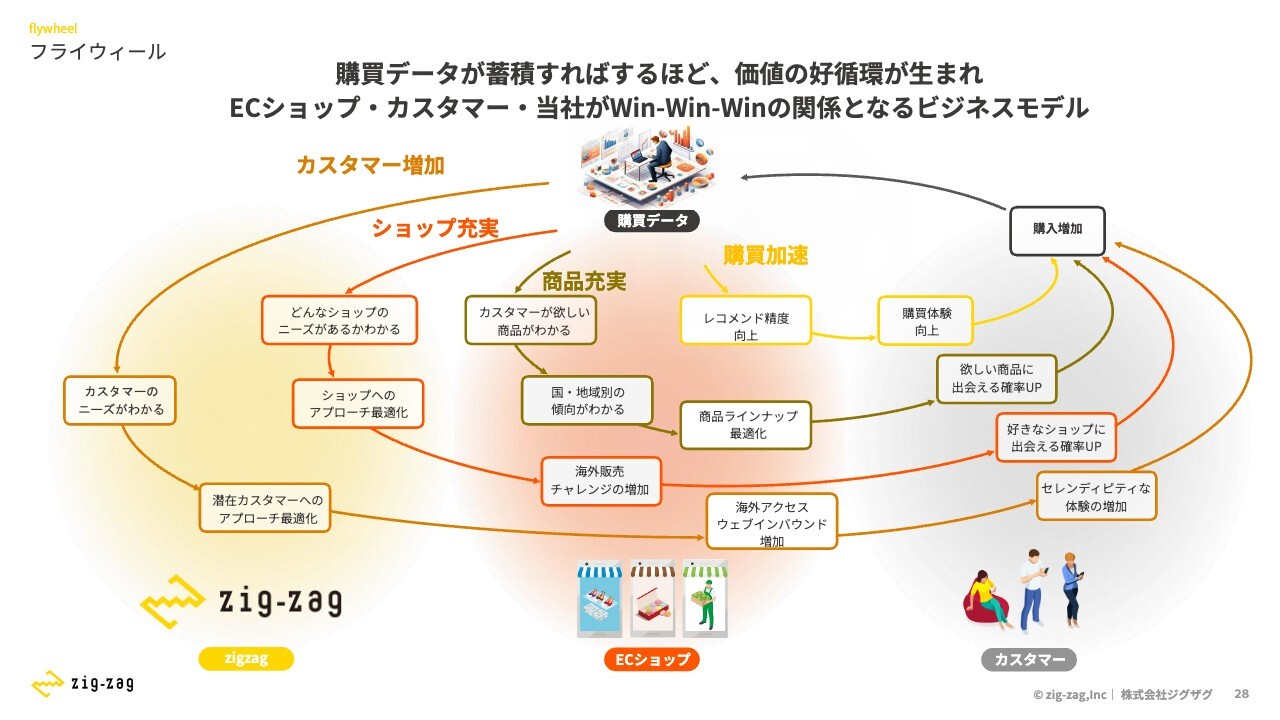

フライウィール

データ関連についてです。当社のビジネスは、非常にユニークなデータを持っています。「WorldShopping BIZ」を導入しているショップは数千店舗にのぼり、これらを横断するかたちで海外カスタマーのアクセスデータやオーダーデータが我々に蓄積されていきます。

これらのデータを活用することで、購買加速、商品充実、ショップ充実、カスタマー増加といった循環を回し、世界中の「欲しい」にさらに応えていきたいと考えています。また、この価値は我々だけでなく、ショップやカスタマーにも還元していきたいと思っています。

このようなデータは、まさにショップの販売最適化やカスタマーの購入支援への活用もある一方、我々が担っているカスタマーサポートやロジスティクスなど、オペレーションの効率化にも繋がり、テクノロジーがより活きてくるだろうと思っています。

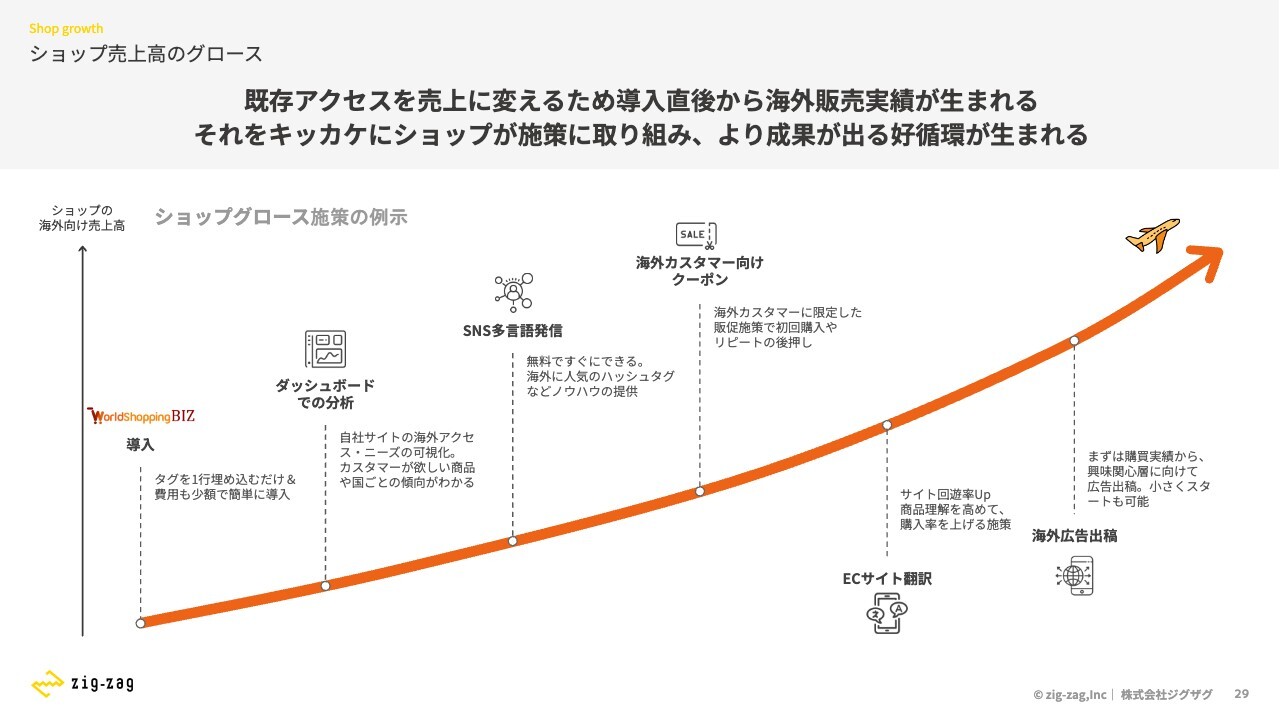

ショップ売上高のグロース

スライドに「ショップ売上高のグロース」と記載しているとおり、我々はECサイト事業者の売上をいかに伸ばしていくのかという点に対しても、支援を行っています。

「ショップサクセス」というチームがあり、こちらがまさに企業の「海外にさらに売りたい」に応えるための支援を行っていることを示した図になっています。

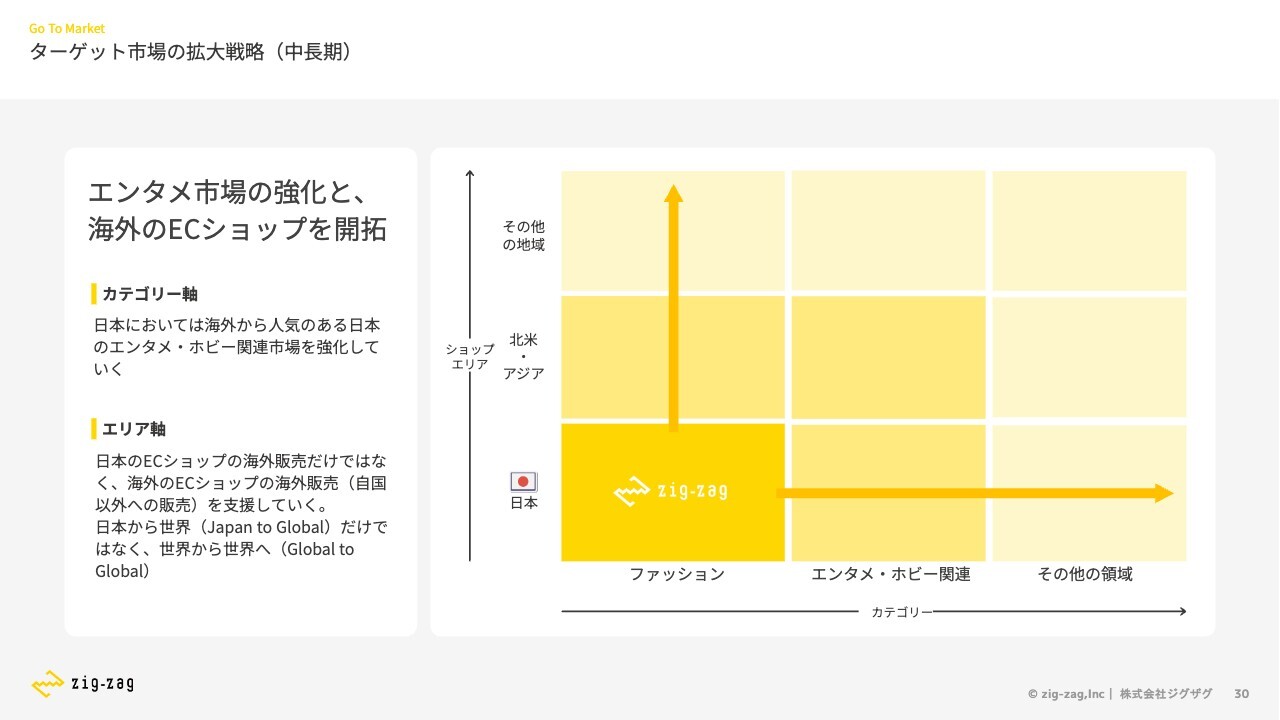

ターゲット市場の拡大戦略(中長期)

ターゲット市場の拡大戦略です。まず、現状では我々は日本に拠点を置いているため、日本国内のショップにおける海外販売を強化します。現在はファッションでの売上が中心となっていますが、今後はエンタメ・ホビー関連に加え、異なるその他の領域においても、さらに強化を図っていこうと思っています。

また、中長期的には、スライドの縦軸にあるようにショップエリアを拡充します。先ほど「海外展開」と言いましたが、日本のショップだけでなく、アジアや北米のショップにおけるウェブインバウンドを解決する展開を中長期的に考えているところです。

カンパニー・ハイライト

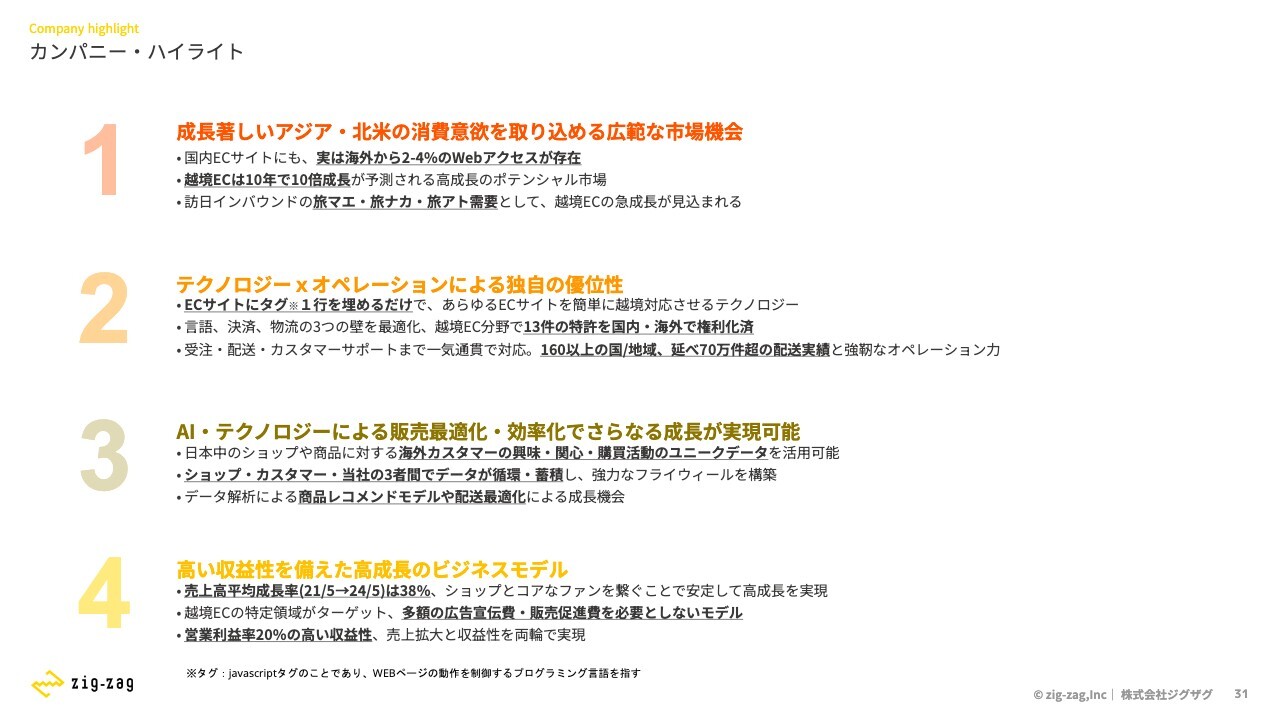

カンパニー・ハイライトについてです。1つ目は、当社には成長著しいアジア・北米の消費意欲を取り込める非常に広範な市場機会があると思っています。

2つ目は、テクノロジーとオペレーションによる独自の優位性を持っている点です。タグ1行で実現できる越境ECの技術だけでなく、そこにきちんとオペレーションも含めた一気通貫の機能を持っている点も、非常に強みであると思っています。

3つ目は、今後さらなるAI・テクノロジーによる販売最適化やオペレーション効率化が進められる分野であると思っています。

4つ目は、すでに高い収益性を備えているビジネスモデルである点です。売上高の平均成長率はすでに38パーセントある上に、マーケティングコストを必要としないモデルである点も、当社の特徴だと思っています。

説明は以上です。ありがとうございました。

質疑応答:上場の目的について

質問者:上場おめでとうございます。まず、上場の目的について質問です。どのあたりが最も大きな目的になるのでしょうか?

仲里:上場の目的としては、まずは社会的信頼獲得、認知度向上、事業強化、そして優秀な人材の確保です。

当社のビジネスにおいては、対コンシューマーもある一方で、アライアンスを組ませていただく対EC事業者もあるため、そこに対する社会的信頼は非常に大きいと思っています。したがって、まずはそこを強化していくことが狙いです。

また、事業を伸ばすためには優秀な人材の確保が必要です。今回の上場による認知度や資金確保により、優秀な人材確保を優先したいと考えています。

質疑応答:Global to Globalの競合について

質問者:将来、ドメインがGlobal to Globalになった際の競合はありますか? それとも、御社はブルーオーシャンなのでしょうか?

仲里:海外に商品を販売するというビジネスモデルに関しては、先ほどお伝えしたモールなどがありますが、現在、我々が展開しているタグ1行のモデルは見かけないと思っています。したがって、現状では我々独自の強みとして展開できると考えています。

質疑応答:AIサービスが流行する中での事業の優位性について

質問者:タグ1行であることには、どれほどの優位性があるのでしょうか? AIサービスが流行している中で、御社のタグ1行での事業は、どのように発展すると考えていらっしゃいますか?

仲里:我々のビジネスにおいて、タグ1行の裏ではさまざまな要素が複雑に絡み合っています。例えば、スライド11ページの強みに関する説明でも「テクノロジーだけではない」とお伝えしましたが、ショップ自体では海外販売できない理由があります。

それは、オペレーションです。多言語カスタマーサポートや物流の問題です。物流に関しても各国のルールのほか、最近では海外税務の問題もあります。このようなところも含めて当社がすべて担っている点が、非常に強いのではないかと思っています。

また、ショップによっては、特定の商品を海外で販売してはいけない場合もあります。その場合も、きちんと我々自身がショップに寄り添い、適切なマーケティング支援を行っている点が非常に重要ではないかと思っています。

これらをワンストップでできるか、他社に任せるかです。例えば、物流だけを提供する会社、カスタマーサポートだけを提供する会社、ショッピングカートだけを提供する会社はありますが、技術・オペレーション・マーケティング支援を一気通貫で提供できる会社は、なかなか存在しないと思っています。

質疑応答:公開価格を上回った初値への受け止めについて

質問者:本日はグロース市場も含めて比較的下落が続いているため、御社の初値が公開価格を上回っていますが、初値への受け止め方について教えていただけますか?

北村:マーケット環境が非常に厳しい1日ではありましたが、しっかりと初値は上でつけられました。それだけご期待いただいているということを、今日だからこそ特に感じることができたと思っています。

これからも期待に応えられるように経営していきます。よろしくお願いします。

質疑応答:今後注力していきたい国について

質問者:現在は北米とアジアが中心ということですが、今後、具体的に注力していきたい国はありますか?

仲里:海外の売上高に関して北米・アジア中心とお話ししたのは、日本のECサイトにアクセスする比率が大きいというところがあります。

したがって、エリア的な可能性としてもちろんEU圏もあると思っていますが、まずは北米・アジアでの認知度をより上げていくことが必要だと思っています。

現在の顧客は、ウェブインバウンドでアクセスしているカスタマーですが、今後はまだ日本を知らないカスタマーに対して、如何に知らせていくかに注力していきたいと思っています。北米・アジア中心というのは、変わらずに強化したいところです。

質疑応答:「WorldShopping BIZ」の導入企業数について

質問者:現状の「WorldShopping BIZ」の導入企業数と、近々でこれくらいまで伸ばしていきたいという目標を聞かせていただけますか?

北村:導入企業の中で実際に売上が上がっているところを公開情報として提供していますが、現状で1,100ショップほどになっています。これまでの推移もKPIを開示しているとおり、事業の成長と同様にアクティブショップ数も増えているかたちです。

今期の業績予想を出していますが、トップラインで前年比29パーセント増です。同じようなかたちで、各KPIも成長させていければと考えているところです。

質疑応答:アクティブ率について

質問者:アクティブ率を教えていただけますか?

北村:アクティブ率自体は公開していません。我々は、導入いただいたショップに対して、1円以上の売上のあるショップを少しでも多くできるように支援しているかたちです。

仲里:現在のアクティブショップ数は、当月に売上が上がっているショップを指しています。例えば、1月に売上が上がり、2月はゼロ、3月は上がったというケースでも、3月の1ヶ月に売上が上がったショップを指します。

1年間でとるともう少しショップ数は増えていくのですが、今回は決算月の5月時点のアクティブショップ数を公開しています。

質疑応答:EC事業者へのサポートについて

質問者:ECサイトは1,000ショップほどと非常にたくさんありますが、そもそもEC事業者の現状でいうと、越境ECに対する意欲はどのようなものなのでしょうか? あるいはEC事業者をどのようにサポートするか、どのように管理するかをお聞かせください。

鈴木:お話にあったとおりアクティブは約1,000ショップですが、もちろん導入社数はまだたくさんあります。すでに売上が上がっているところはもちろんですが、導入しているけれども、売上が上がっていないところを、どのように上げていくかが重要です。

リアル店舗を持っているショップも多くあります。インバウンドが非常に伸びており、2030年までに6,000万人、15兆円と言われていますが、越境ECとはかなり繋がりがあるため、リアルとネットの連携の支援を我々は行いたいと考えています。

「WorldShopping BIZ」では、ショップダッシュボードという管理画面をお渡ししており、どの国からアクセスがあって、何がいつ売れたのかが、すぐにわかるようになっています。

したがって、売れ始めると「うちのECサイトは台湾が強いのだな」「シンガポールが強いな」「フランスが強いな」というようなことがわかります。228の国と地域に対応しているため、ほとんどの国で売れたかどうかがわかるようになっています。

それをもとに、「台湾はインフルエンサーが強いから、インフルエンサーを使って進めよう」というようなところを、我々のショップサクセスという部門が支援を行い、より売れるようにしていく流れを、両軸で行いたいと思っています。

質疑応答:今後需要がありそうなジャンルについて

質問者:ファッション、エンタメ、ホビーのほかに、需要が出てきそうなジャンルは何ですか?

鈴木:冷蔵や冷凍の商品は、配送手段のコストの観点からあまり扱わないかたちをとっているため限定されますが、お酒やお菓子類、だし類などが、我々を介してかなり売れています。したがって、そのような食品・飲料に注目しています。

また、我々のサービスでいうと、モールでは中国のコスメなどもかなり動いています。すでに導入は進んでいますが、まだ伸びしろとしては大きいと考えています。

質疑応答:中長期的な成長戦略について

質問者:現在、御社はグロース市場ですが、スタンダード市場、あるいはプライム市場をめざすための長い目で見た成長戦略として、どのような戦略を考えていて、具体的に何を行っていこうと考えていますか?

例えば、まずこれを行って次に何を行うといった優先順位や、柱となるような中長期的な成長戦略を教えていただけますか?

仲里:現時点で日本の商品を欲しいと思っている100ヶ国を超えるカスタマーがすでにいる状態であるため、このアセットをどう活用するのかが1つです。

もう1つのアセットですが、現在、日本の商品がありますので、ここをどのようにより気持ちよく繋げていくかが重要だと思っています。

一方で、すでにいる海外カスタマーのニーズが日本以外にあるのかどうかを調べることにより、我々の海外展開のエリアの優先順位が決まってくると思っています。

また、先ほど鈴木がお話ししましたが、我々はWeb上の海外カスタマーに対してリーチできていますが、リアルな世界でのインバウンドのニーズを十分に知ることが重要だと考えています。

リアルにいるインバウンドのカスタマーをしっかりケア・サポートすることにより、今後の流れ的には循環できると思っているため、きちんとサポートを行うような事業を強化することも非常に重要な戦略だと考えています。

質疑応答:リアルインバウンドへのサポート事業について

質問者:リアルインバウンドのカスタマーに対して、現状では何らかのサポート事業を行っていますか?

鈴木:海外からお店に来た時に、荷物の制限があるため多くの商品を買うことができません。単純ではありますが、それをカバーするカードやチラシを作る支援を我々のほうで行っています。

具体的には、お店にカードやチラシを置き、そこにあるQRを読み込んでECサイトにいけば「WorldShopping」が立ち上がるというものになります。帰国してからも買うことができるという案内になりますが、配っていただいているお店がかなり増えています。

海外からの訪日客にリーチできる方法として、まだいくつもやり方はあると思いますが、まずは単純な方法から推し進めています。それだけでもかなり売上とアクセスが増えたというお客さまも出てきています。

仲里:リアル店舗を持っているショップが非常に多いため、そのような企業からも、Webだけではなくインバウンドにその後のアプローチをしていきたいという希望をいただいています。今後はそちらも重点的にサポートしたいと思っています。

質疑応答:モール型越境EC事業者に対する勝算について

質問者:「Amazon」や「アリババ」などの海外大手が市場に増えている中、モール型の越境EC事業者と比べ、御社がどれほどの勝ち目があるのでしょうか? AIなどさまざまなツールが発達する中で、購入代行という事業が今後ビジネスとして本当に存続していけるのかという疑問もありますが、どう思われますか?

仲里:まさにスライド18ページ目のポジショニングマップの内容になりますが、例えば、日本においてAmazon1強かというと、そうではない部分もあります。逆に、モールに出品していない商品も存在します。

情報はどんどんフラットな状況になってくるため、カスタマーからすれば、1次情報により近づいてくるのが今の流れかと思っています。

ショップ自身が自分たちで手軽にできればベストなのですが、ショップが海外に販売するのは非常に大変です。手軽にできる部分とできない部分がありますので、その部分を我々がサポートしています。

もちろん、「Amazon」「アリババ」の勢いは大きいと思いますが、そこだけでは置き換わらない部分があります。その部分をきちんと提供していくのが、我々の価値だと思っています。

質問者:海外の越境ECモールに出品したくない中小事業者ということでしょうか?

仲里:出品してもよいと思っています。出品して認知度が上がることによって、海外カスタマーは1次情報である独自サイトへのアクセスが増えてくるところが多くあります。

実際に、現在我々が支援している多くのアパレル企業は、100パーセントではないのですが、大手企業ほどモールに出店しています。ただ、ゼロイチではありません。そこで扱った商品は、日本の商品すべてのSKUの展開ができていません。在庫を置かなければいけないため、展開できないのです。

したがって、日本には現地未発売が存在しています。その商品が欲しいために、日本のサイトにやって来ている状況は絶対になくなりません。逆に増えてくる傾向があると思っています。そこをどうするのかが、我々のソリューションだと思っています。併用できるため、カニバっていないのです。

質問者:要するに、「Amazon」に出品はしていても自社商品を全部出し切ってはいないため、そのブランドのファンは「Amazon」だけでなく、独自のWebサイトにもやって来る、そこを御社がサポートする、ということでしょうか?

仲里:例えば、日本の企業であっても、例えば「楽天」で販売し、「ZOZOTOWN」でも販売して、「Amazon」でも販売して、自社サイトでも販売していると思います。それと同じようなことが、グローバルで普通になっている状態になります。

質問者:競合でなく補っている関係だと考えていらっしゃいますか?

仲里:はい。私たちは企業に、「モールで販売できるのでしたら行ってください」とお話ししています。「出店コストやオペレーションコストがかかります」「メリット・デメリットがあります」とお伝えしていますし、できるのであれば行っていただいたほうがよいと思っています。

ただ一方で、モールの中で販売するため、ブランド企業からすると、自社のブランディングがきちんと訴求できなかったり、どうしても比較検討されてしまったりする部分があります。それを良しとしない企業もいらっしゃるかもしれません。

したがって、モールで販売しつつも、自分たちが日本で販売しているWebサイトはしっかりブランディングができているため、サイトにやって来るカスタマーは絶対に減りません。そこをきちんと支援しようというのが、我々のポジショニングであると位置付けています。

海外販売のシェアを、我々が100パーセント取れるとはもちろん思っていません。まさに先ほど言ったウェブインバウンドのところをきちんと対応しようというのが、我々のポジショニングです。それを示しているのが、スライド18ページの図になります。

鈴木:少し補足します。封筒の中に「越境EC・ウェブインバウンド白書」という資料が入っています。これは、私たちが毎年、海外に住んでいる約2,000人に調査を行っているデータです。こちらの9ページに、「主要国のユーザー動向 訪日を経験しているほど公式サイトで商品情報を探す」というデータがあります。

何か購入したいものがあった時にどのように調べるかについて7ヶ国で調べていますが、7ヶ国とも公式サイトを見に行く方がかなり多くなっています。購入するのは「Amazon」かもしれないですし、自社サイトかもしれないのですが、情報が正しいのかどうかも含め、公式サイトを見に行く傾向があるのだと思います。したがって、公式サイトをしっかりと対策しておくことは重要です。

ただ、公式サイトで海外対応をしようと思うと、法律、物流、言語など、さまざまな壁があります。そこをサポートするための、我々のような人間が必要だと思っています。

こちらのデータは我々がファクトデータとしてとっているだけですので、ここからさまざまな読み解き方があると思いますが、3年間行っていて継続して同じ傾向です。

質疑応答:競合となるサービスについて

質問者:スライド18ページの図を見ると、右側はあまりライバルがいないようですが、ほかに競合となるサービスは想定していないということでしょうか?

仲里:似たようなサービスとしては、BEENOSの「Buyee Connect」、ZenGroupの「ZenLink」があります。ただし、海外アクセスで見てもらうとわかりますが、公式サイト上でバナーをクリックすると、全部モールに飛びます。

「タグ1行で」のようなフレーズがありますが、実は全部モールサービスになっているところが、我々とは違うところだと思っています。

質問者:料金面でも強みはあるのでしょうか?

仲里:料金面では我々のほうが高いケースもあると思いますが、先ほどの海外カスタマーの評価では我々のほうがポイントが高いこともあります。そこはオペレーション部分の成果と思っています。

鈴木:私たちもそうですが、カスタマーは、モールでは比較をして良い商品を探すという探し方をします。公式サイトにいくということは、カスタマーはその公式サイトが好きで、その中で探したいということだと思います。

我々はその欲求を満たすため、カスタマーサービスをしっかり行いますし、そういう意味で立ち位置が違うと考えています。

仲里:先ほど類似サービスがあると言いましたが、自社のサイトに来たカスタマーをモールに飛ばしてしまうサービスになっているため、そこをきちんと理解していただいたショップに関しては、我々を選んでいただいています。

場合によっては、当社のサービスからいったん類似サービスを試すパターンもありますが、コンバージョンなどいろいろ違うため、戻ってくるショップも多いということは傾向としてあります。

質疑応答:公式サイトを訪れるカスタマーについて

質問者:日本の商品が好きで買い物したいという人の中で、その企業のファンで、公式サイトまでいくような人は、実際にどれぐらいいるのでしょうか?

仲里:スライド16ページに記載していますが、約2パーセントから4パーセントが、eコマースサイトにおける海外アクセスの比率です。扱った商品によっても変わり、トイ・ホビー系はもう少し高い傾向です。

質問者:ならすとそれぐらいの割合というイメージでよいですか?

仲里:はい。特に最近の傾向としては、非検索ユーザーの流入が増えてきています。SNSや動画を見たカスタマーがリンクで飛んでくるパターンもあるのが最近の特徴かと思っています。

今後、そのような情報のハードルは、より低くなってくると思っています。ウェブインバウンドはさらに増えてくるのではないかと推測はしています。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

340A

|

400.0

(10:31)

|

-3.0

(-0.74%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

ジグザグ(340A) 【Delayed】Non-consolida... 01/21 15:30

-

ジグザグ(340A) 2026年5月期 第2四半期決算説明「ログミ... 01/21 15:30

-

ジグザグ(340A) 【Delayed】Financial res... 01/21 15:30

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ... 01/17 15:00

-

週間ランキング【値下がり率】 (1月16日) 01/17 08:30

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

今日 10:54

-

今日 10:53

-

今日 10:49