【QAあり】AI CROSS、中期経営計画「AIX2027」をスタート SMS事業の収益モデルを刷新、「メッセージング×AI」で営業利益5.4倍成長へ

Agenda

原田典子氏(以下、原田):みなさま、こんにちは。AI CROSS代表取締役の原田です。本日は当社2024年12月期の決算、および2月14日同日に開示した中期経営計画についてご説明します。

本日のアジェンダです。業績ハイライト、現状のKPI、ビジネスラインの状況、中期経営計画についてお話しします。

FY2024 通期業績ハイライト(2024年1月1日~12月31日)

原田:まず、通期業績ハイライトです。売上高、営業利益、経常利益ともに上場来最高ということで、業績は現在絶好調です。売上高は37億500万円、営業利益は3億3,500万円、経常利益は3億2,600万円で着地しました。

FY2024.4Q業績ハイライト(2024年10月1日~12月31日)

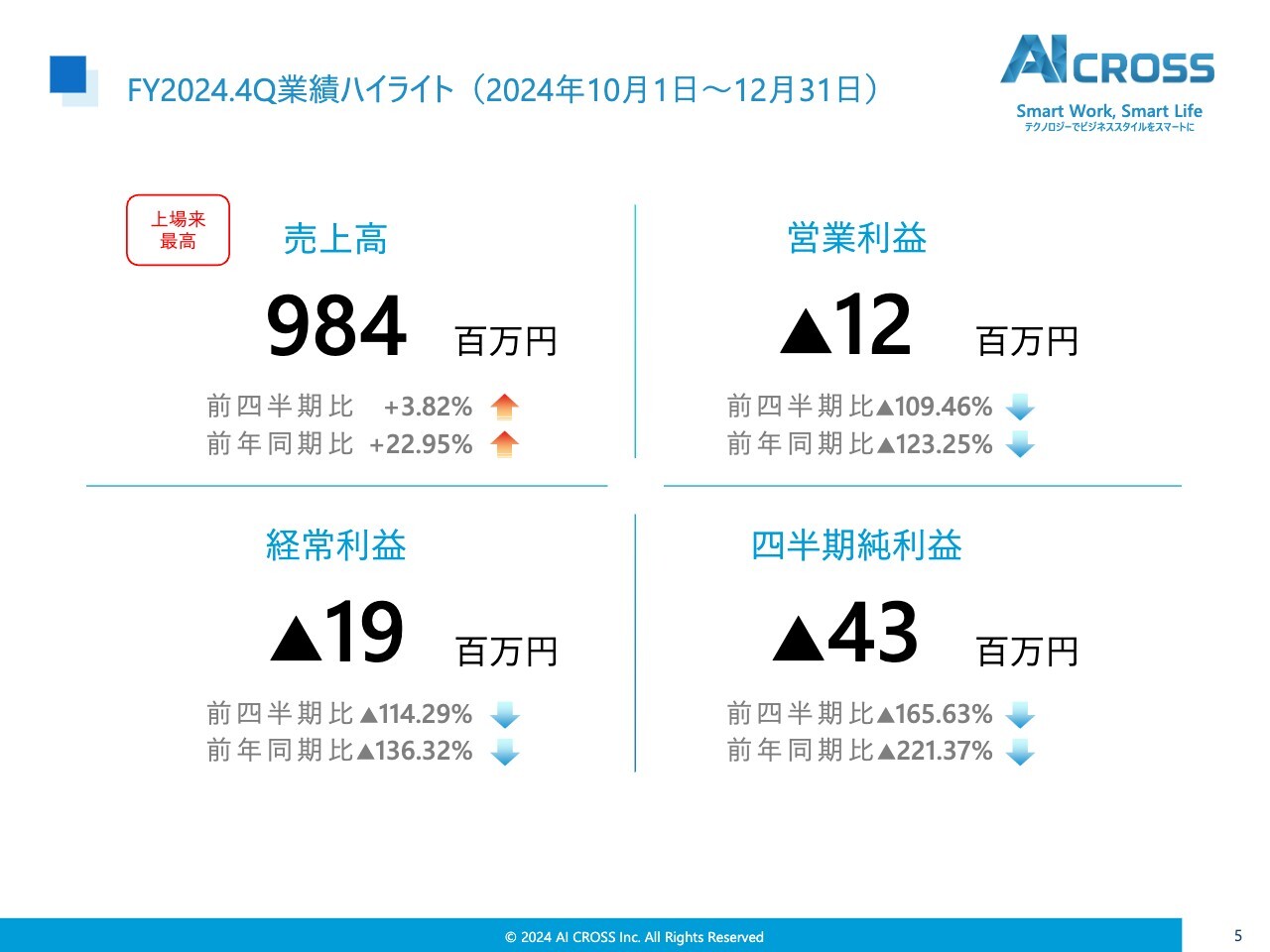

原田:第4四半期の業績ハイライトです。第4四半期だけでも売上高は9億8,400万円と、上場来最高です。

各段階利益に関しては、前四半期比・前年同期比でいずれも減益となっています。ただし、一時的な人件費や経費が重なっていることが要因で、予算どおりに着地しています。通期では絶好調であるためご安心ください。

売上高(四半期毎推移)

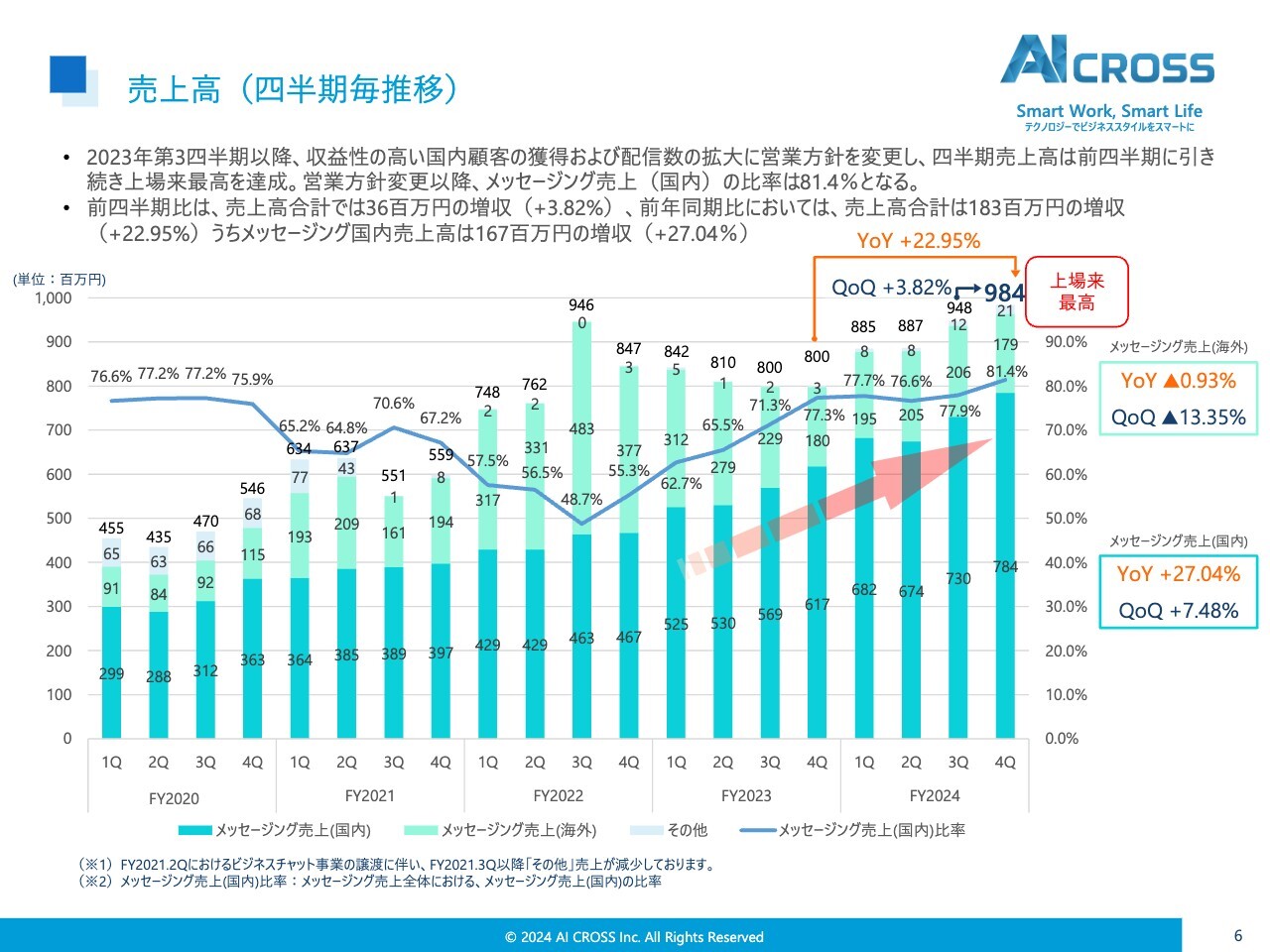

原田:四半期ごとの推移です。当社は国内および海外のお客さまとの取引で業績を伸ばしてきており、現状はショートメッセージの配信売上が主になります。

SMSの配信サービスは、国内と海外のお客さまに分かれています。海外のお客さまにおいては、GAFAのようなたくさんの会員を有している企業が会員登録・決済を行う際に、本人にショートメッセージでパスコードを送ることによって認証します。このように、セキュリティを担保する本人認証でSMSの市場は伸びてきました。

しかし、本人認証はパスコードを送るというシンプルなものであるため、当社のビジネスモデルである「配信単価×通数」の配信単価が下がってくることにより、利益が取れない状況が続いてきました。

したがって、私たちは2年前から国内のほうにリソースを集中することにより、利益を獲得する戦略をとってきました。その結果、一時的に売上は落ちたものの、現在は売上に占める国内のお客さまの割合が8割となりました。売上も右肩上がりでV字回復を遂げ、好調に推移しています。

営業利益(四半期毎推移)

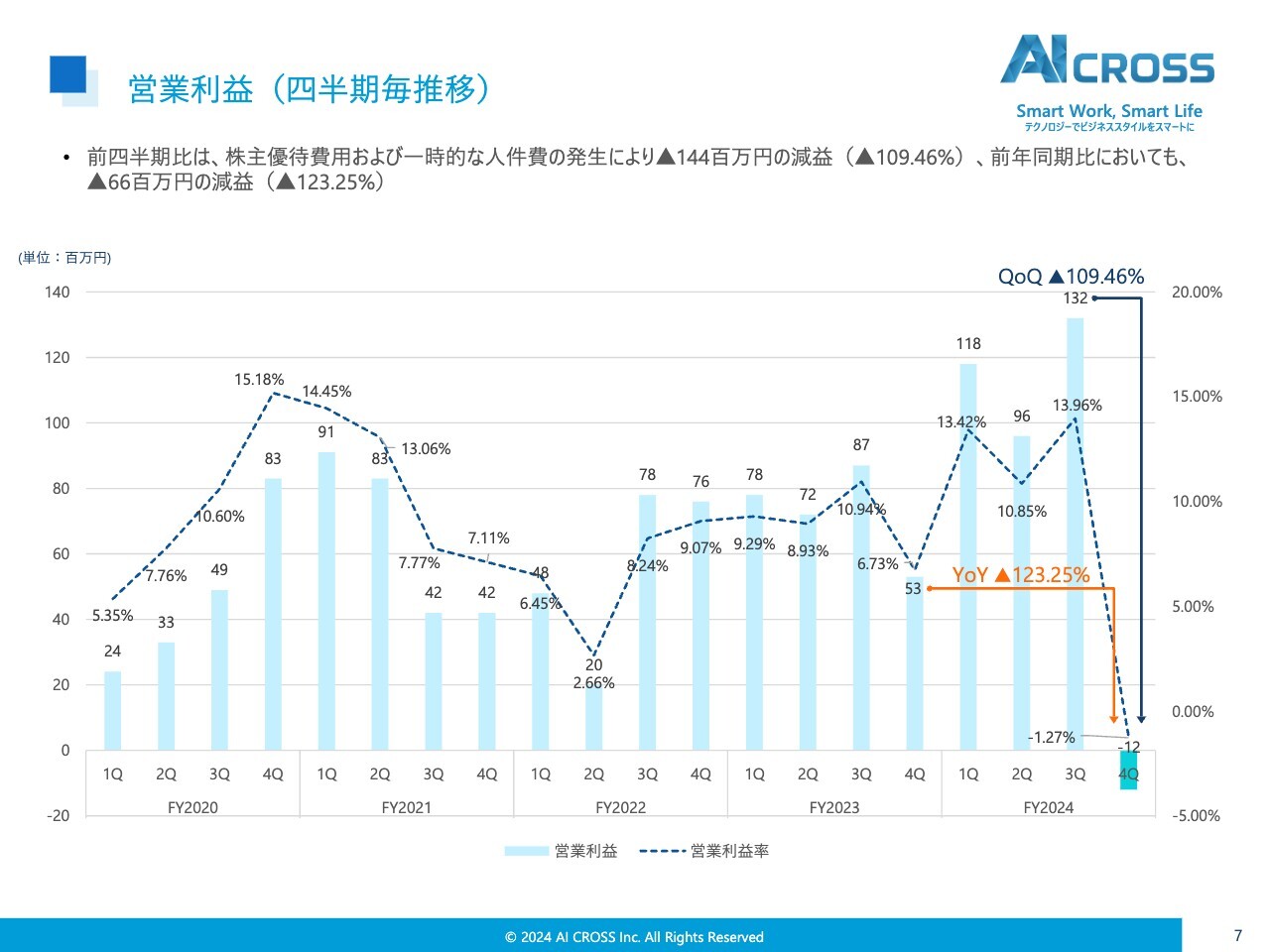

原田:営業利益の四半期ごとの推移です。先ほどお話ししたとおり、第4四半期のみにフォーカスすると大幅な減益となっているものの、全体でしっかりコストコントロールできているため、利益率という観点では全体として好調に推移しています。

経常利益(四半期毎推移)

原田:経常利益も同様の推移です。

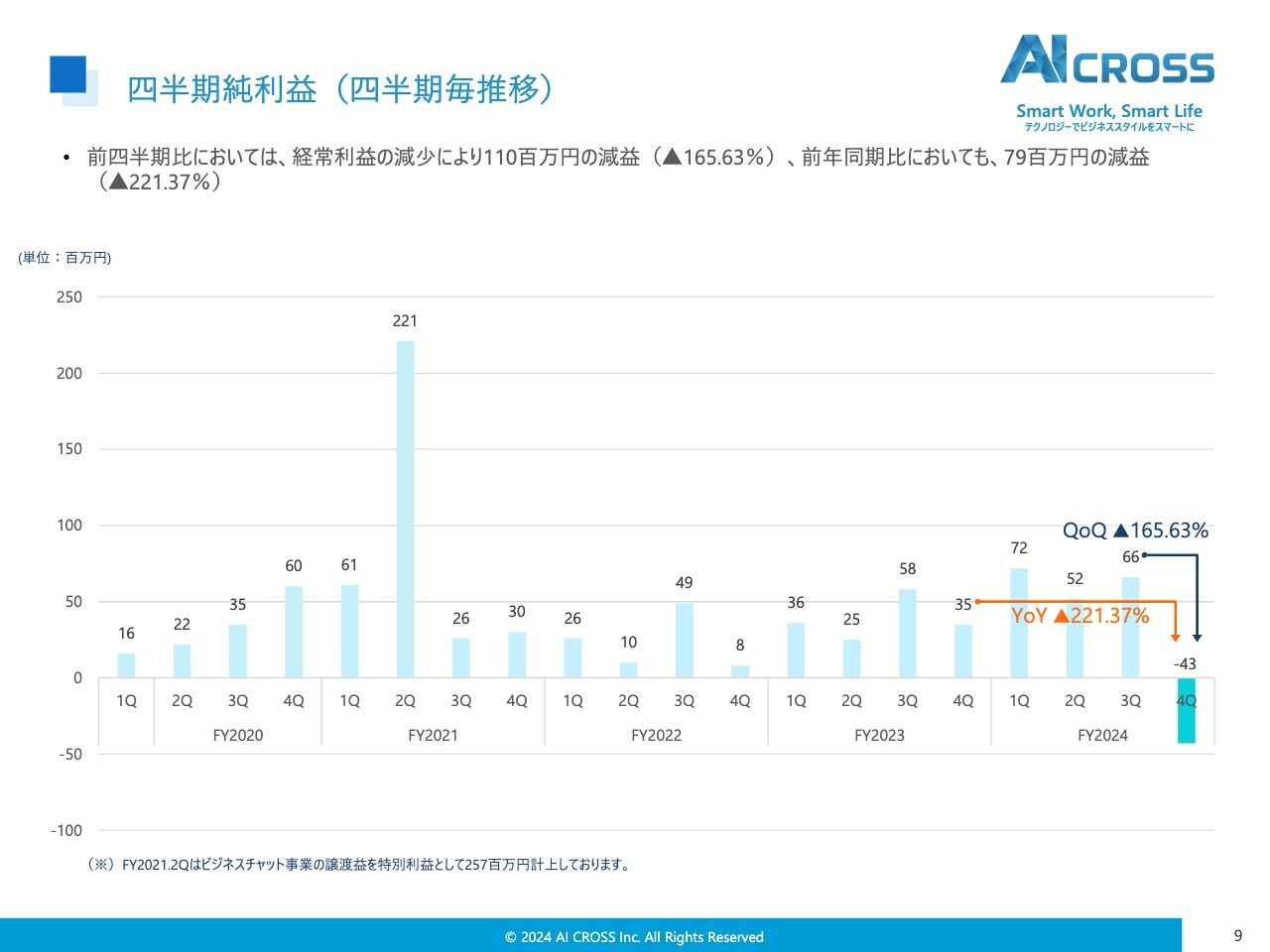

四半期純利益(四半期毎推移)

原田:四半期純利益も、経常利益と概ね同様に推移しています。

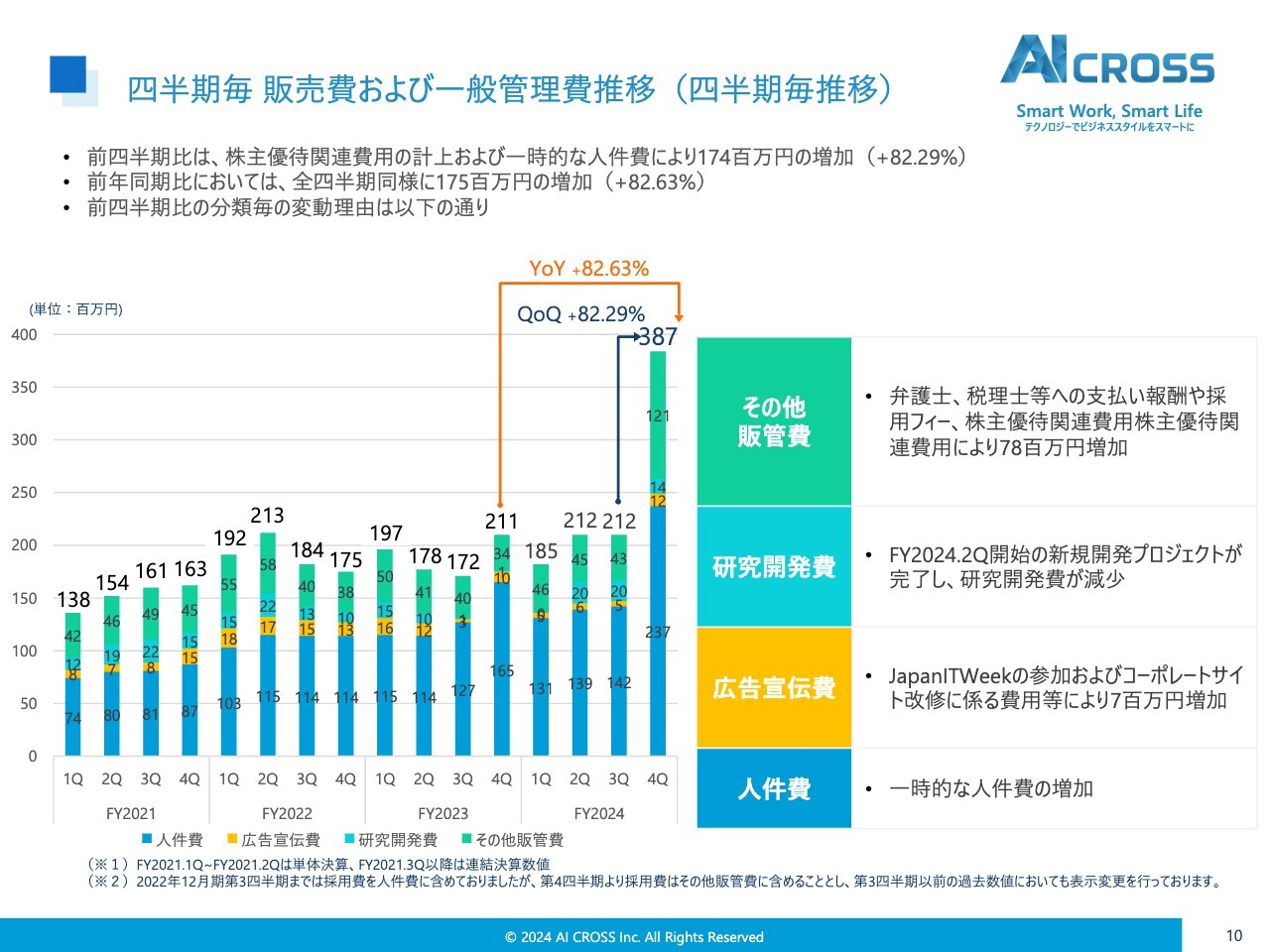

四半期毎 販売費および一般管理費推移(四半期毎推移)

原田:四半期ごとの販管費および一般管理費の推移です。販管費は、人件費、広告宣伝費、研究開発費、その他販管費が主となっています。

第4四半期は、一時的に増加した人件費や、弁護士や税理士への支払い報酬、および昨年に発表した株主優待の費用をその他販管費として計上しています。過去の四半期推移に比べると今回は一時的に増加していますが、きちんと予算内でのコントロールができています。

kenmo氏(以下、kenmo):その他販管費について今のご説明で大変よくわかりました。人件費が第4四半期に非常に伸びている印象がありますので、この背景についてもう少し詳細を教えてください。来期以降も第4四半期に発生するような季節性のあるものなのかも含めてお願いします。

原田:昨年の第4四半期も少し増えていますが、こちらは従業員への賞与の一時的な増加に加え、採用関連の強化として一時的に費用が増えています。

第4四半期は賞与関連で一時的に増加することはありますが、当然ながら利益の推移を見ながらコントロールしていくものであるため、特に固定費となっているわけではありません。あくまで一時的な人件費の増加ということでご理解いただければと思います。

kenmo:今期は業績が良かったため、社員に還元するためにボーナスを出したということですね。

原田:そのとおりです。また、来期以降に中期経営計画のとおりに数字をしっかり伸ばしていくための人材獲得費も、一時的に増加しています。

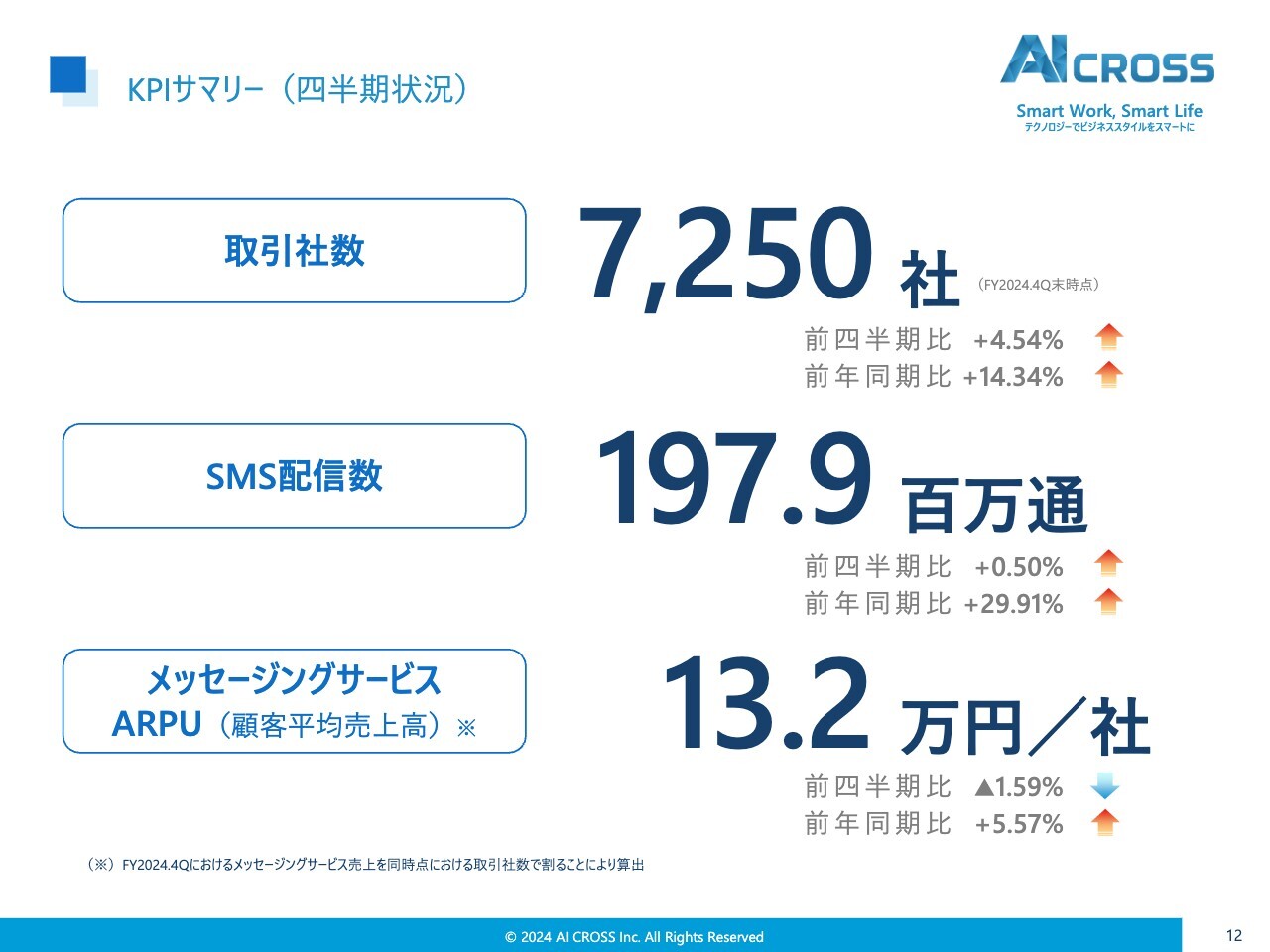

KPIサマリー(四半期状況)

原田:第4四半期のKPIサマリーについてお話しします。当社のKPIは、取引社数、SMSの配信数、メッセージングサービスにおけるARPUで開示しています。

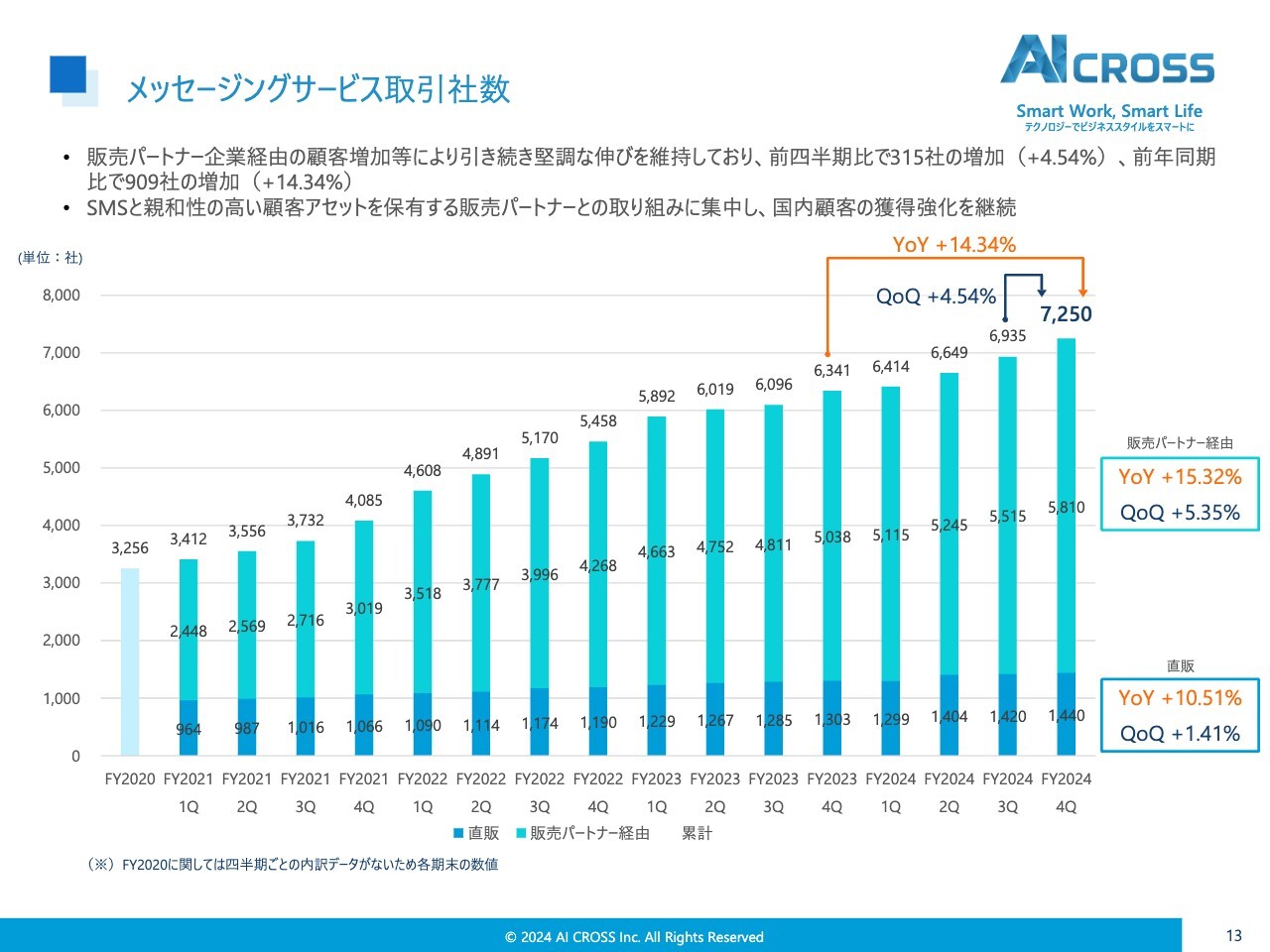

メッセージングサービス取引社数

原田:スライドの棒グラフは、メッセージングサービスにおける取引社数の四半期ごとの推移です。明るい緑が販売パートナー経由、青が直販を示しています。

私たちは、人材関連や金融関連といった、単価が高く儲かっている領域・業界での業界特化戦略をとっています。その業界に強いパートナーと積極的に提携しており、販売パートナー経由での売上が順調に推移していることに加え、取引社数も伸びています。

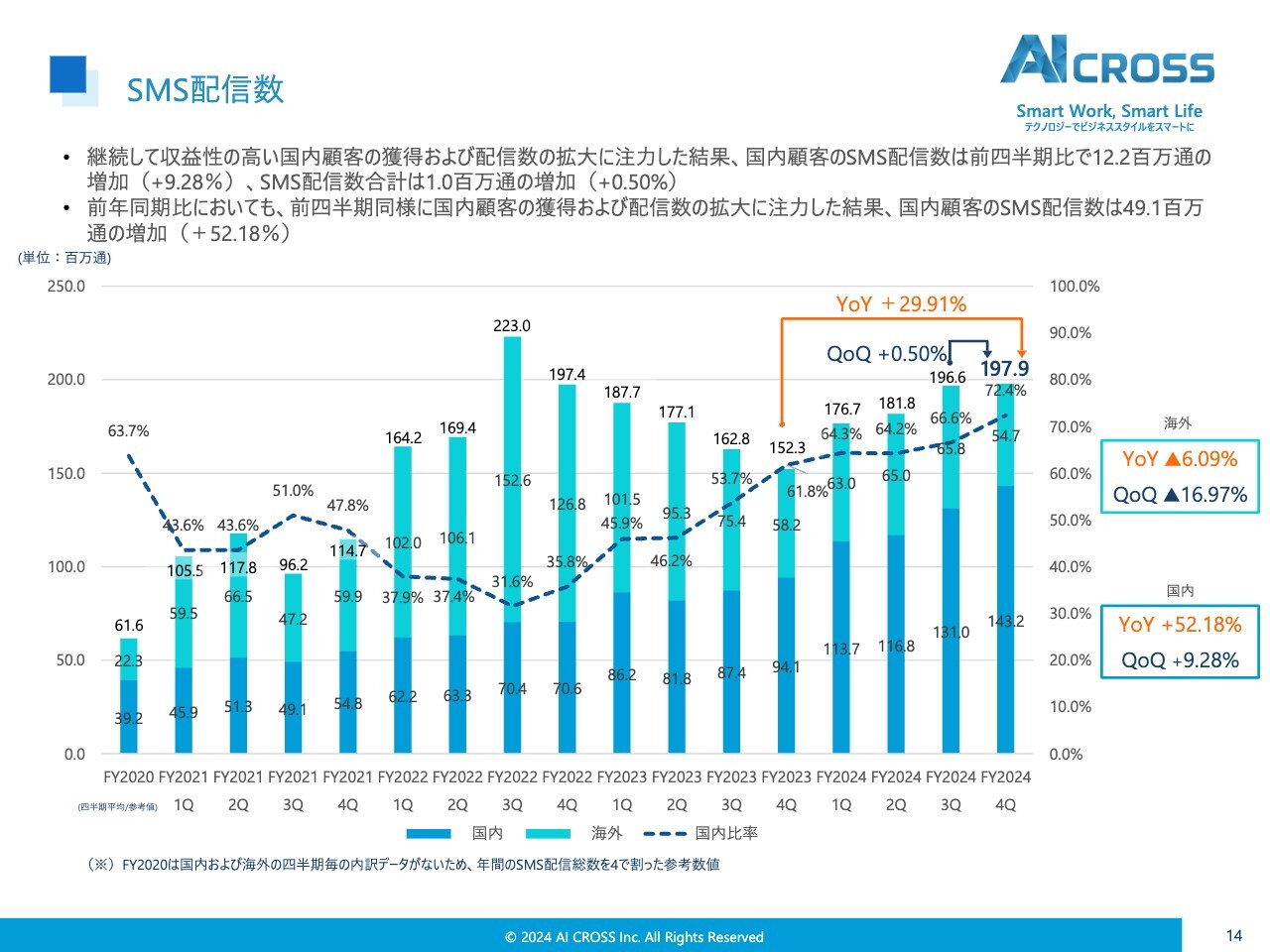

SMS配信数

原田:SMSの配信数です。スライドの棒グラフは、国内と海外に色分けしています。

過去の推移を見ると、海外のSMS配信数が落ちている分を国内で押し上げており、私たちのビジネスモデルである「通数×配信単価」の配信単価も上げることができています。国内に注力した結果、現在は国内が全体の配信数を引っ張っており、戦略どおりの良い状況を維持できています。

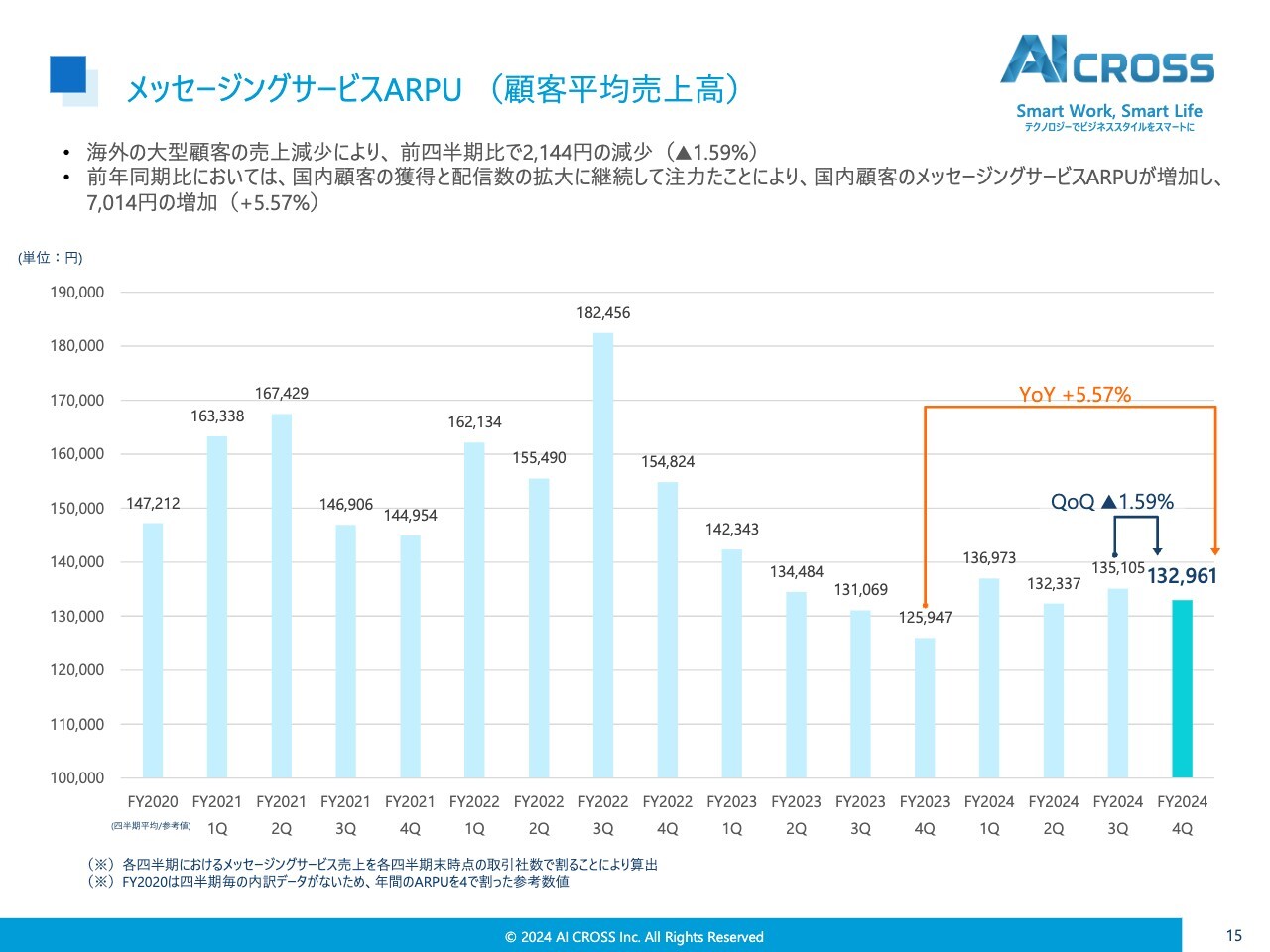

メッセージングサービスARPU(顧客平均売上高)

原田:メッセージングサービスのARPUです。海外のお客さまのうち、GAFAのような外資系をまとめているパートナー経由の通数が多い関係上、その1社に集中してしまうところがあります。

したがって、過去1年程度は13万円から13万5,000円程度を行き来していますが、ここから国内のARPUを上げていくことにより、全体のARPUを上げていく戦略を進めています。

メッセージングサービス:顧客ポートフォリオ転換に向けた注力施策

原田:ビジネスラインの状況についてご説明します。スライドに記載しているのは、2024年冒頭にご説明した3つの戦略です。

1つ目は、繰り返しお話ししているとおり、国内顧客に注力することで、売上、通数、利益を順調に伸ばすという戦略をとっており、結果が出始めています。

2つ目は、業界特化施策として、金融や人材関連、不動産など客単価の高い業界を攻めていくことを進めています。

私たちはこれまで「通数×配信単価」という単純な売り方でSMSをたくさん配信してくれるところの売上を伸ばしていました。しかし、これからは業界やお客さまの課題をしっかりと理解し、その課題解決に当たるソリューションを開発して提供します。一部では順調に結果が出始めているため、今後も引き続き業界特化施策を推進していきます。

3つ目は、CXツールへのSMSの進化です。SMSのこれまでの主な利用用途は、本人認証と会員を抱えている企業から会員への連絡・通知、また金融機関等による督促と販促の4つでした。SMSは企業の浸透度がまだ2割にしか満たない市場であるため、今後も利用用途の拡大を行っていきます。

さらに、例えば私たちにとって大きな業界特化戦略の1つとなっているEC業界においても、本人認証でまずお客さまの電話番号を集めた後、その電話番号にさらに販促をかけたり、カゴ落ちしてしまったお客さまに対してSMSでもう一度プッシュ(通知)することによって購入を促していきます。

これまで1つのポイントで利用されていたところから、ソリューションとして企業と顧客のタッチポイントを増やしていきます。SMSプラスアルファのソリューションにより、最終的にはゴールであるコンバージョンを上げていく支援を行っていくということです。

したがって、SMSを単純な本人認証ツールとして使うだけではなく、今後はCXツールに進化させ、SMSプラスアルファのソリューションを提供していくという施策に取り組んでおり、順調に進んでいます。

kenmo:今ご説明があった戦略等も含めて、非常に納得性があるところだと思います。海外から国内に移してきており、国内のメッセージング売上が現在6億円から8億円と非常に高い伸びを示していますが、今後もこのくらいの成長率を維持していける見通しでしょうか?

原田:引き続き、海外よりも国内の利用用途開拓と国内のお客さまのARPUを上げていくところにリソースを集中しているため、今後もこのようなかたちで伸びていく計画です。

kenmo:高い伸びを継続させていくためのリード獲得や戦略について、もう少し教えてください。

原田:先ほどお話ししたように、まず代理店経由でお客さまに課題をお聞きし、新しいソリューションを提案していきます。また、まだまだその業界で取りきれていない他のお客さまに横展開していくことにより、業界でのシェアをしっかりと取っていくことを考えています。

さらに、AIのサービスでのクロスセルがまだほとんどできていません。現在は既存のお客さまにおいて、AIのデータ分析・需要予測がSMSとマッチするような業務におけるソリューション化が少しずつでき始めているため、これを本格的に広げていく施策を進めていきます。

kenmo:社内体制もそのようにシフトしていっているということですね。

原田:おっしゃるとおりです。

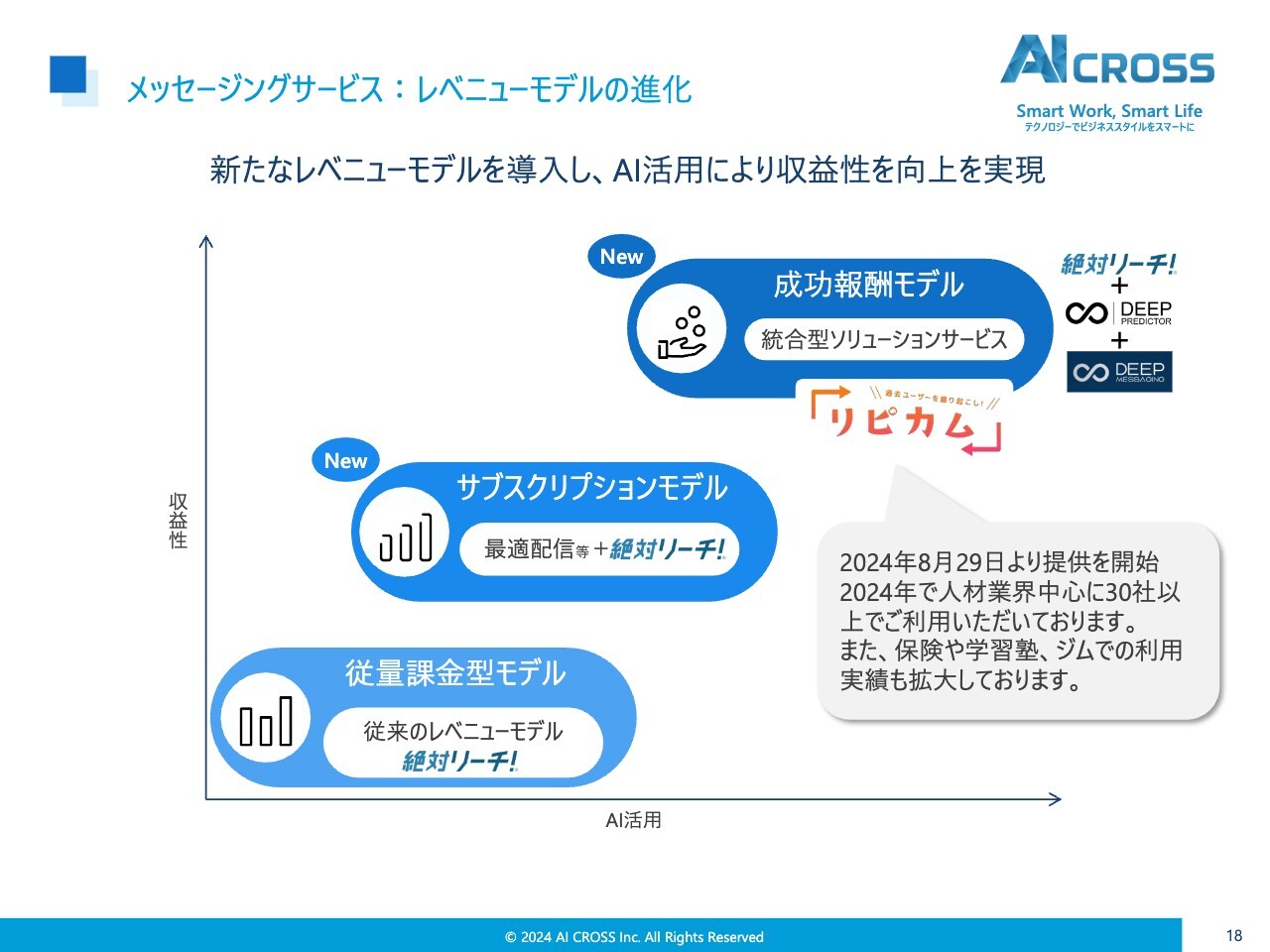

メッセージングサービス:レベニューモデルの進化

原田:レベニューモデルの進化についてご説明します。これまでのSMSの配信サービスは、先ほどお話ししたように、「通数×配信単価」が主なレベニューモデルでした。

「通数×配信単価」の場合、SMSを送らなければ企業はコストを払う必要がないため、企業にとっては非常に導入ハードルが低いです。そのため、私たちは新規獲得に邁進することで伸びてきました。

しかし、通数にコミットしないとなると、私たちの収益が安定しません。季節性は比較的抑えられてはいたものの、12月のキャンペーン時に多く出た後に1月で若干へこんだり、予算のある3月に多く出るも、4月にはへこんだりすることがあります。

したがって、サブスクリプションモデルを新たに加えることで、私たちから見た安定収益を目指します。具体的にはプラットフォーム利用ということで、単純にSMSを送るだけでなく「どの人に、どのタイミングで、どのようなメッセージを送ればよいか」をしっかりとデータ分析するような機能をつけて、月額料金をいただきます。

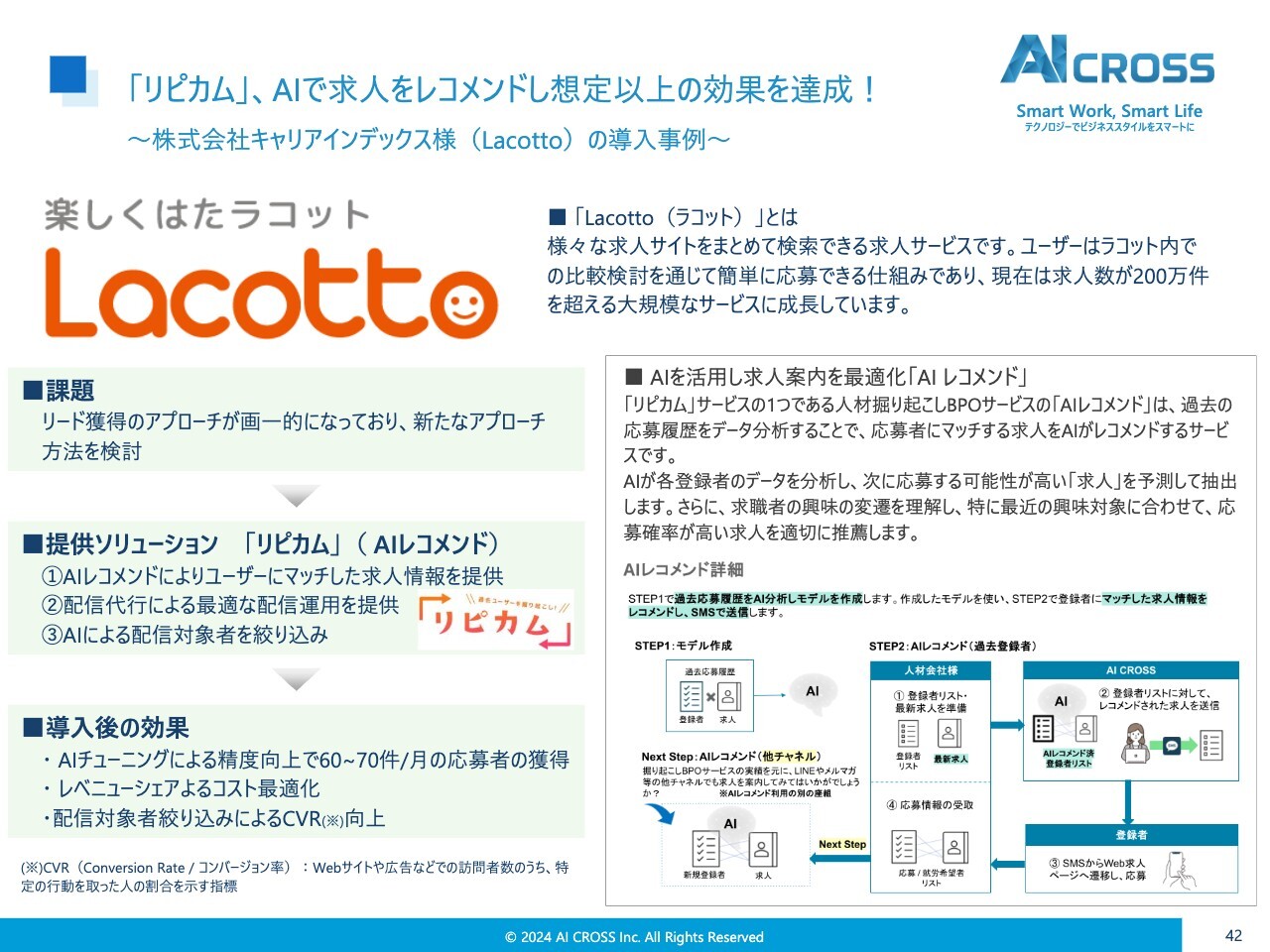

さらに、「リピカム」という成功報酬モデルのソリューションを発表しました。例えば、人材業界といった販売促進を行うお客さまと、「リードを取れたら、あるいはコンバージョンできたら何パーセントをいただく」といった契約を行います。成功報酬のため私たちは高収益を獲得でき、お客さまにとってもリスクはありません。

この成功報酬モデルとサブスクリプションモデルを既存の従量課金にプラスすることにより、高収益かつ安定収益のモデルに進化させていきます。

kenmo:サブスクリプションモデルと成功報酬モデルの違いについて、特にどのような顧客層にそれぞれリーチしていくのか、売上の立ち方などを含めて詳しく教えてください。

原田:まず成功報酬モデルに関しては、例えば人材業界では人材会社が過去に会った候補者の方に対し、再度掘り起こしとしてメッセージを送ることが多々あります。私たちがその業務をすべて引き受け、SMSを何通送ったかではなく、「何人の候補者と面談設定ができたか」を指標として、候補者1人あたりの成功報酬をいただきます。

私たちは「どういった方に送ると一番面談が取れるのか」というデータに基づいて行っているため、無駄なSMS配信をすることがありません。私たちも原価をかけずに業務効率を上げることができます。

サブスクリプションモデルに関しては、単純にSMSを送るだけではなく、配信最適時間などの機能をつけたプラットフォーム利用で月額料金をいただくというモデルです。

kenmo:成功報酬モデルの「リピカム」について、手応えを教えてください。今サイトを拝見しているのですが、「休眠ユーザーを掘り起こす」と記載があります。過去に使っていたサービスから急に通知が来たからといって、休眠ユーザーが「もう1回やろう」と思うのか、そのあたりの肌感も含めてお願いします。

原田:SMSはやはり、読んでもらえる可能性が非常に高いです。今おっしゃっていただいたように、通知が来たからといって休眠ユーザーがすぐに購入までいくというわけではありません。この成功報酬モデルでは、購入したらいくら払うというよりは、「眠っていたユーザーをリードとして獲得できたら払う」というお客さまが多いです。

SMSを送った結果、気づいてもらえなかったお客さまから何かしら反応があり、面談設定ができたり、不動産会社であれば「会場に行きます」となるなど、購入前のリード送客で報酬をいただくことが多いです。

kenmo:もう1点、成功報酬モデルではいかに大口顧客と契約を結べるかが鍵になるかと思いますので、顧客開拓戦略について教えてください。

原田:今は大口だけでなく、中堅のお客さまに対しても刺さるサービスとなっています。特に広告業界では、Cookie規制や個人の多様化により、数を打てば当たるということが難しくなっています。

そこに対し、しっかりとデータに基づいてSMSやその他チャットを活用して送客することは、費用対効果が比較的高いソリューションとして、かなり取れてきています。

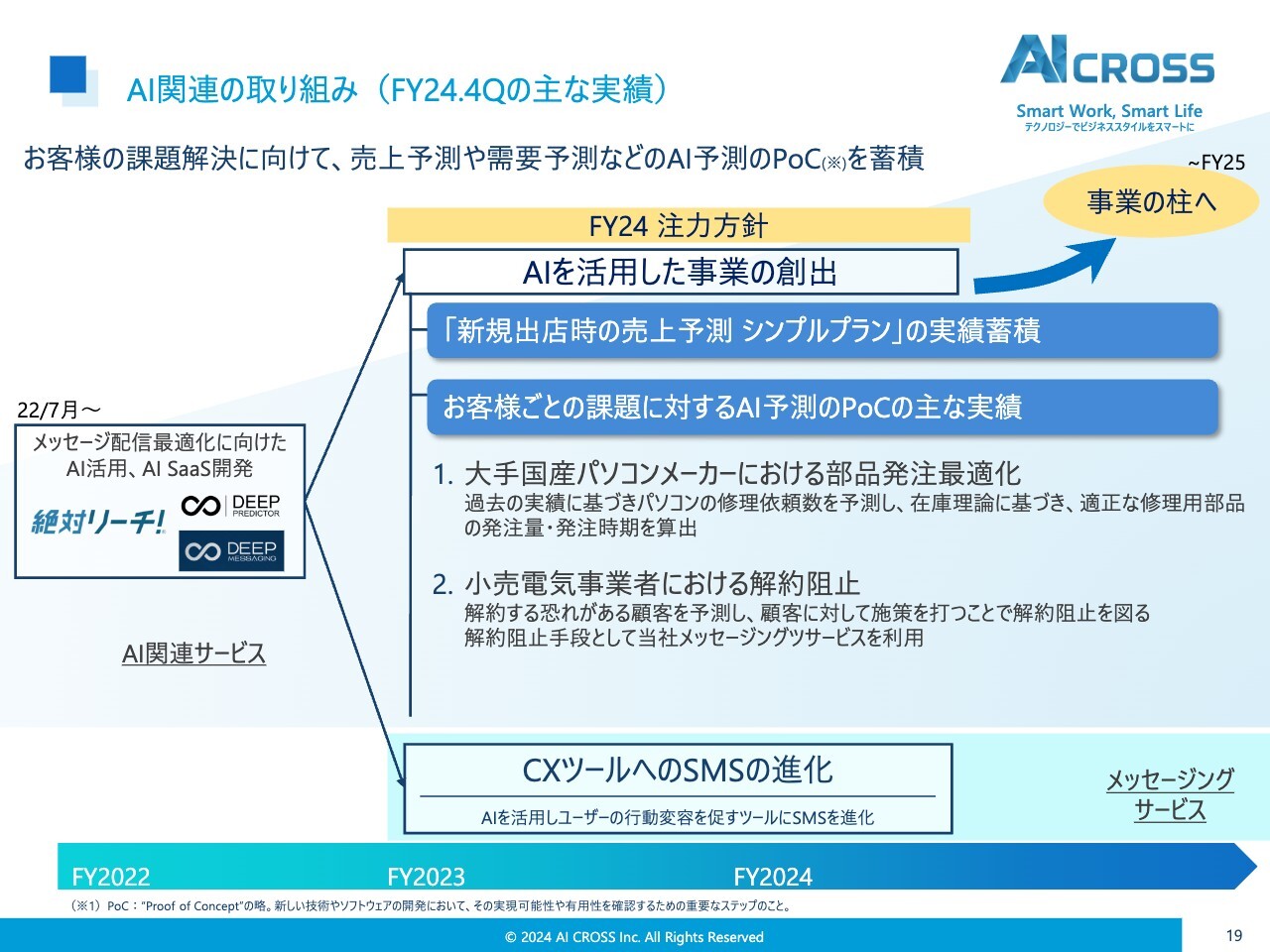

AI関連の取り組み(FY24.4Qの主な実績)

原田:AI関連の取り組みについてです。SMSに対してAIでデータ分析を行う事業と、AI独自の事業を展開しています。

今注力しているのは、AIモデルを簡単にノーコードで作れる「Deep Predictor」という需要予測のプラットフォームです。AIモデルを個別に作るのか、あるいはその業界であらかじめ作られているもう少し安いモデルで展開するのかをお客さまごとにカスタマイズし、データサイエンティストが行って提供しています。

精度あるいは業務で結果が出るかといったPoCという精度検証がお客さまのところで行われ、業界や業務に応じて結果が出始めています。

四半期ごとにいろいろ開示していますが、今回はパソコンメーカーにおける部品発注最適化で成果が出ました。これまで在庫を抱えているメーカーや商社でもPoCの結果が出ていますが、今回、パソコンメーカーが部品発注を最適化し売上を予測することによって、無駄な在庫を持たないといったところで結果が出始めたことから、横展開を図っている状況です。

また、小売電気事業者における解約阻止として、AIとメッセージング(SMS)が掛け合わさったソリューションを行っています。

電力自由化により、現在は小売電気事業者が数百社あります。解約する恐れがある顧客をしっかりと予測し、どのユーザーからコンタクトするのが一番解約を防止できるかなど、AIで施策を打つところにもメッセージングサービスを使っています。現在、小売電気事業者に横展開を行っているところです。

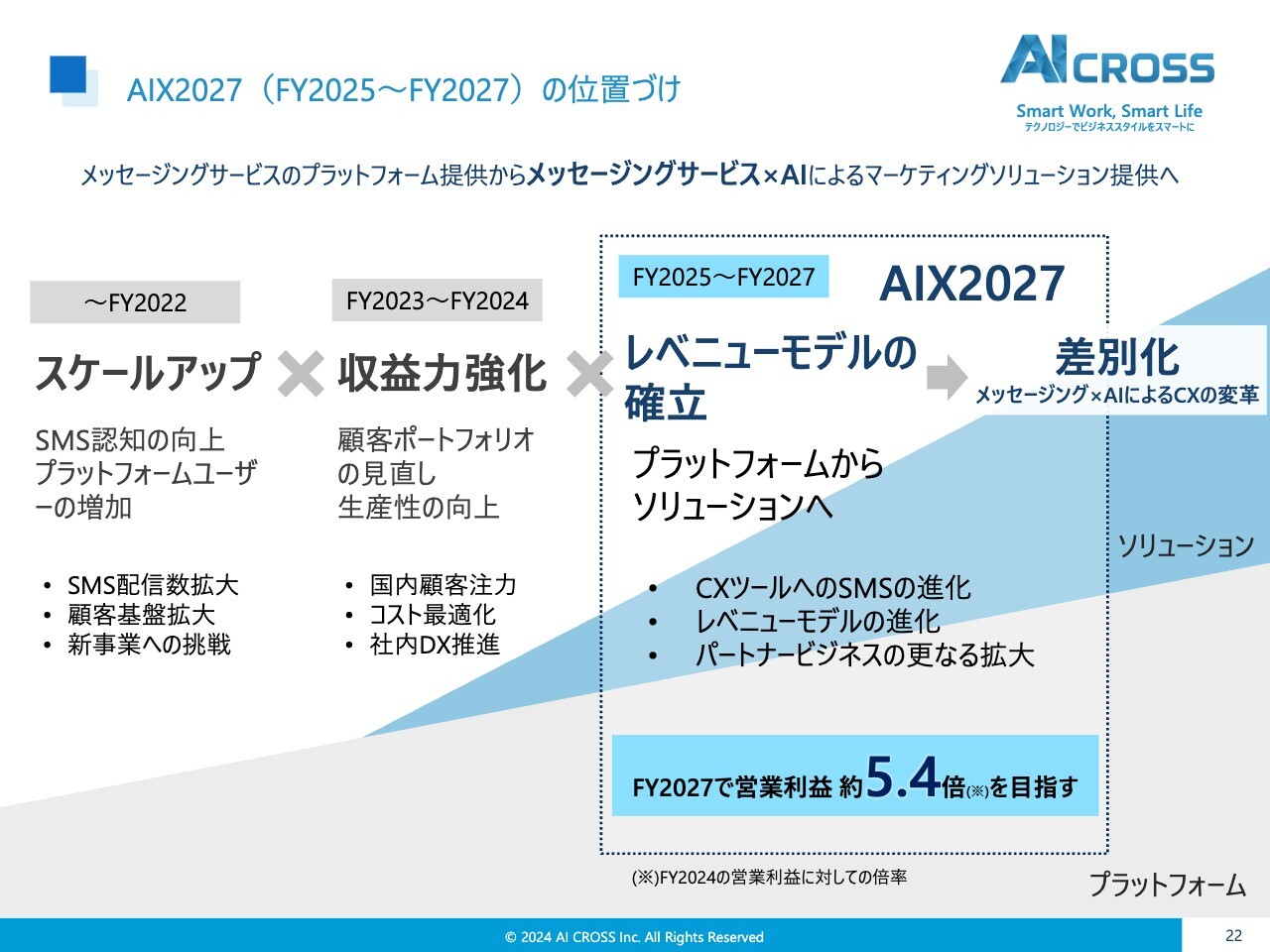

AIX2027(FY2025~FY2027)の位置づけ

原田:中期経営計画についてご説明します。私たちは、今回初めて「AIX2027」として、2025年度から2027年度までの3ヶ年の中期経営計画を開示しました。

私たちは、今年で創業10周年を迎えます。2022年頃までは主にショートメッセージのサービス拡大と、その時々で新規事業を開拓してきました。その間はスケールアップ戦略ということで、主に売上を伸ばしていき、現在では7,000社を超える顧客基盤があります。

2023年、2024年は、売上だけを追っていても利益は取れないという状況にSMS市場が変化したため、ここで一気に選択と集中を行いました。まず、海外のお客さまではなく国内のお客さまに注力し、SMSの単純売りではなくソリューションを提供することで、利益獲得を目指せる状況に変えてきたのがこの2年間です。

顧客ポートフォリオの見直しに加え、これまで行ってきたような広告や費用の使い方ではなく、しっかりとROIを見据えた費用投下の見直しにより生産性を上げ、本格的にAIを使った社内のDX推進に注力してきました。

そのベースの上で、これからの3年間はSMS配信サービスのほとんどを、プラットフォーム売りの「通数×配信単価」から、ソリューションに変えていきます。このレベニューモデルをしっかり確立していく方針です。

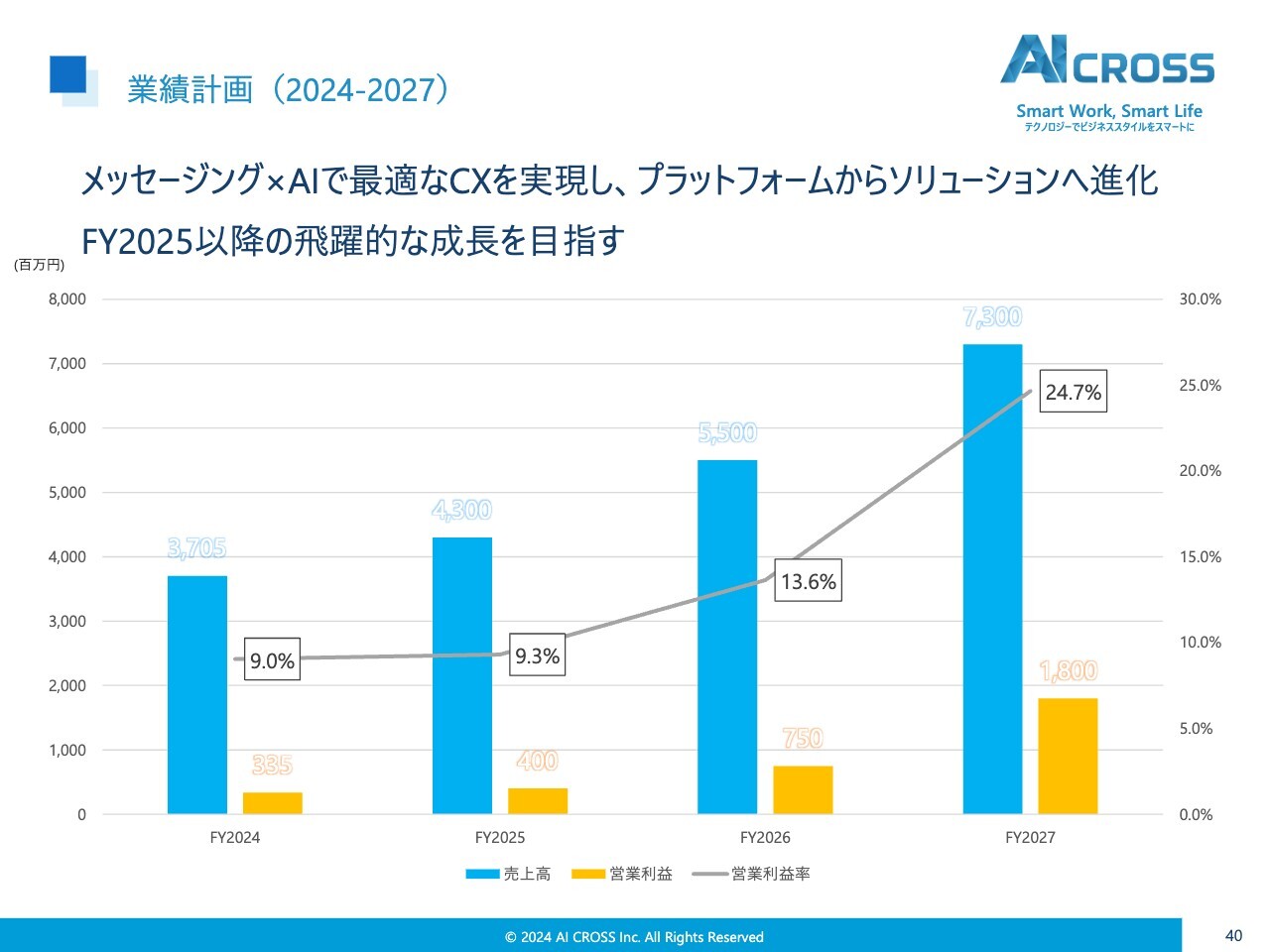

さらに、「メッセージング×AI」で差別化を図り、DXとCXで利益をしっかり出していきます。数字としては、2024年度の営業利益に対し約5.4倍の成長を目指すというのが主な骨子です。

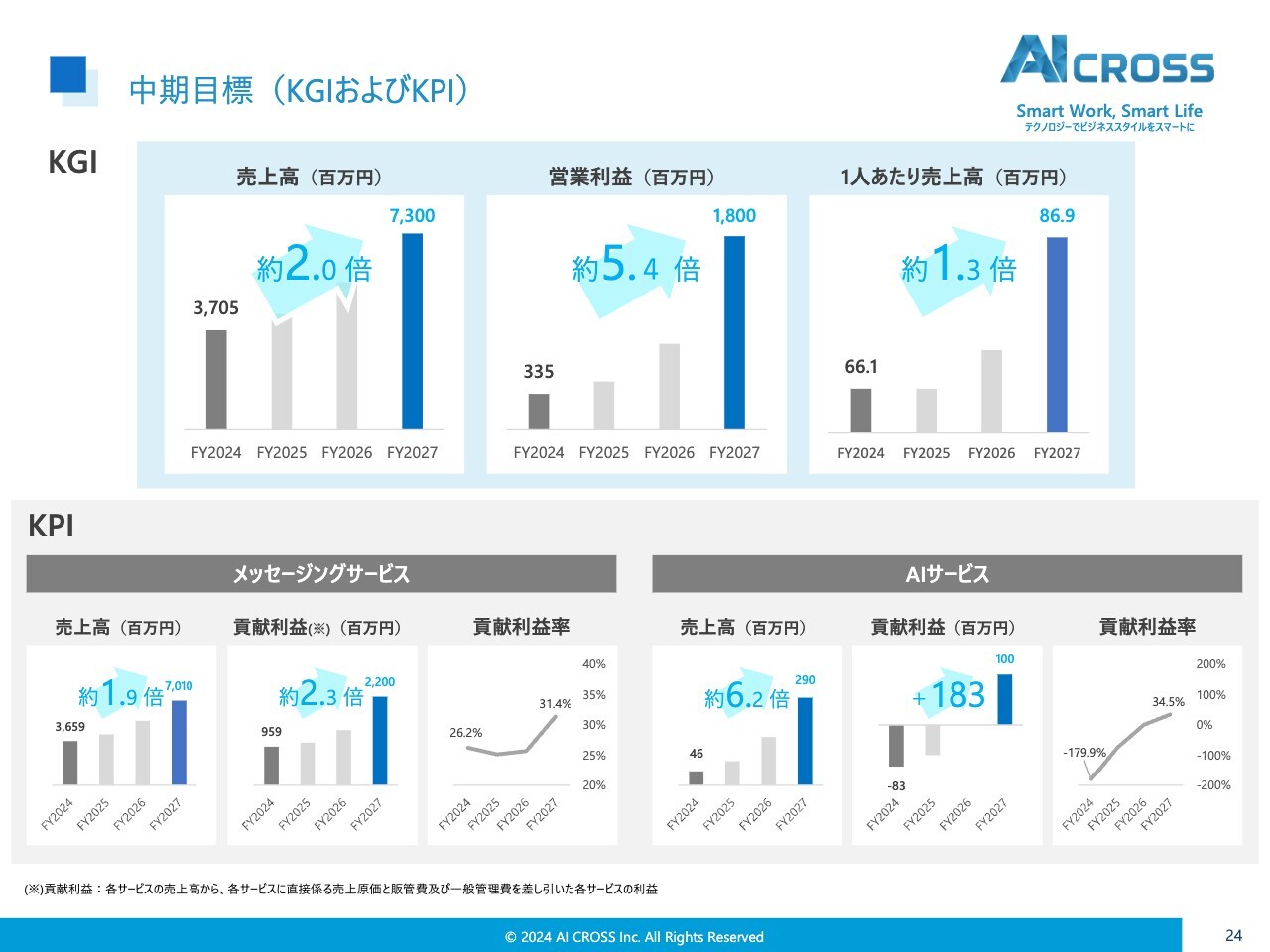

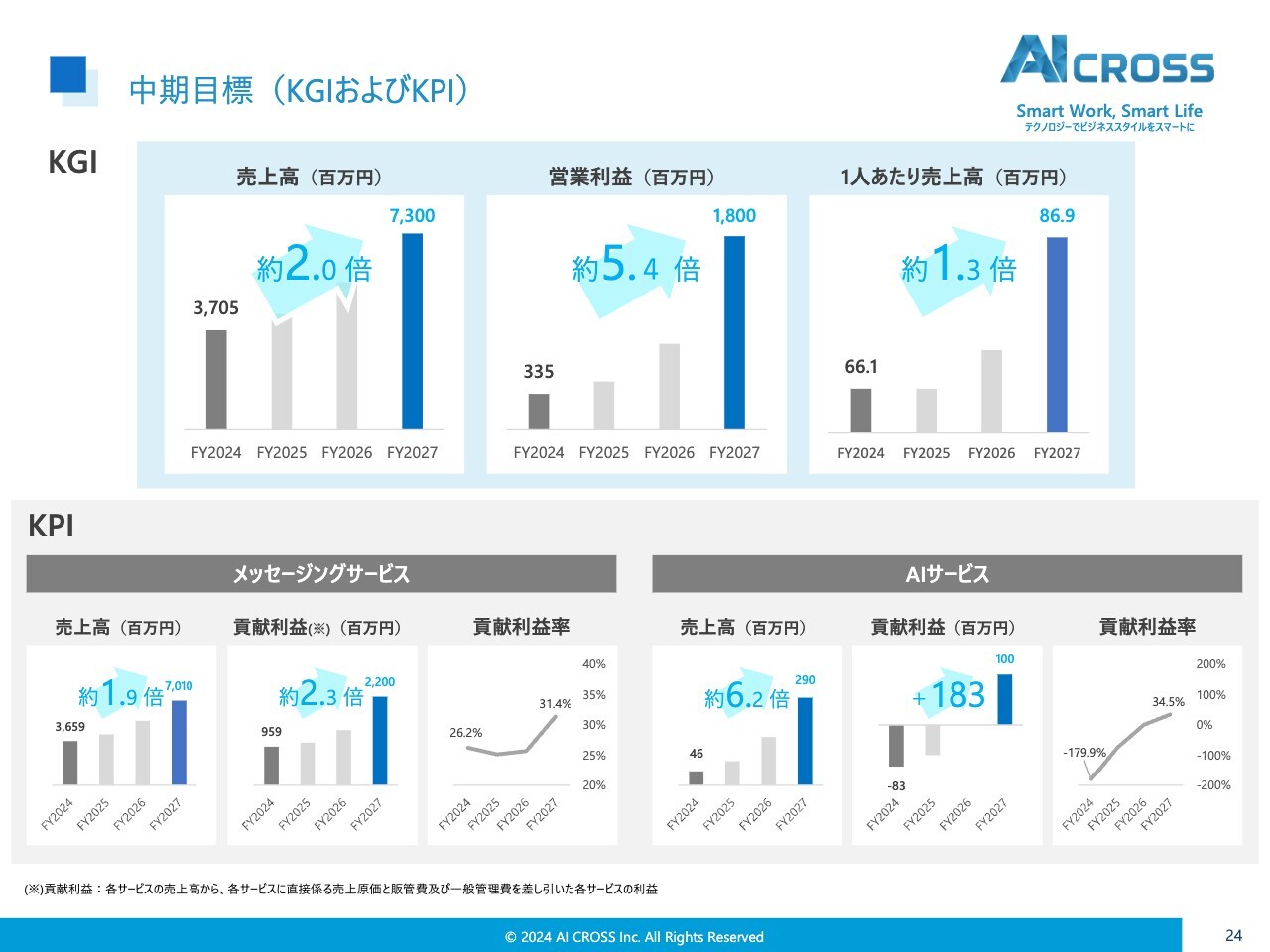

中期目標(KGIおよびKPI)

原田:中期の数字目標についてお話しします。売上高は、2024年度は約37億円で着地していますが、2027年度は73億円を目指します。

メッセージングサービスのCXツールへの進化、AIサービスの普及、それから全体のコスト部門の効率化という3つの大きな戦略を掲げ、しっかりと粗利を上げてコストコントロールしていくことで、営業利益は2027年度に約5.4倍を目指します。

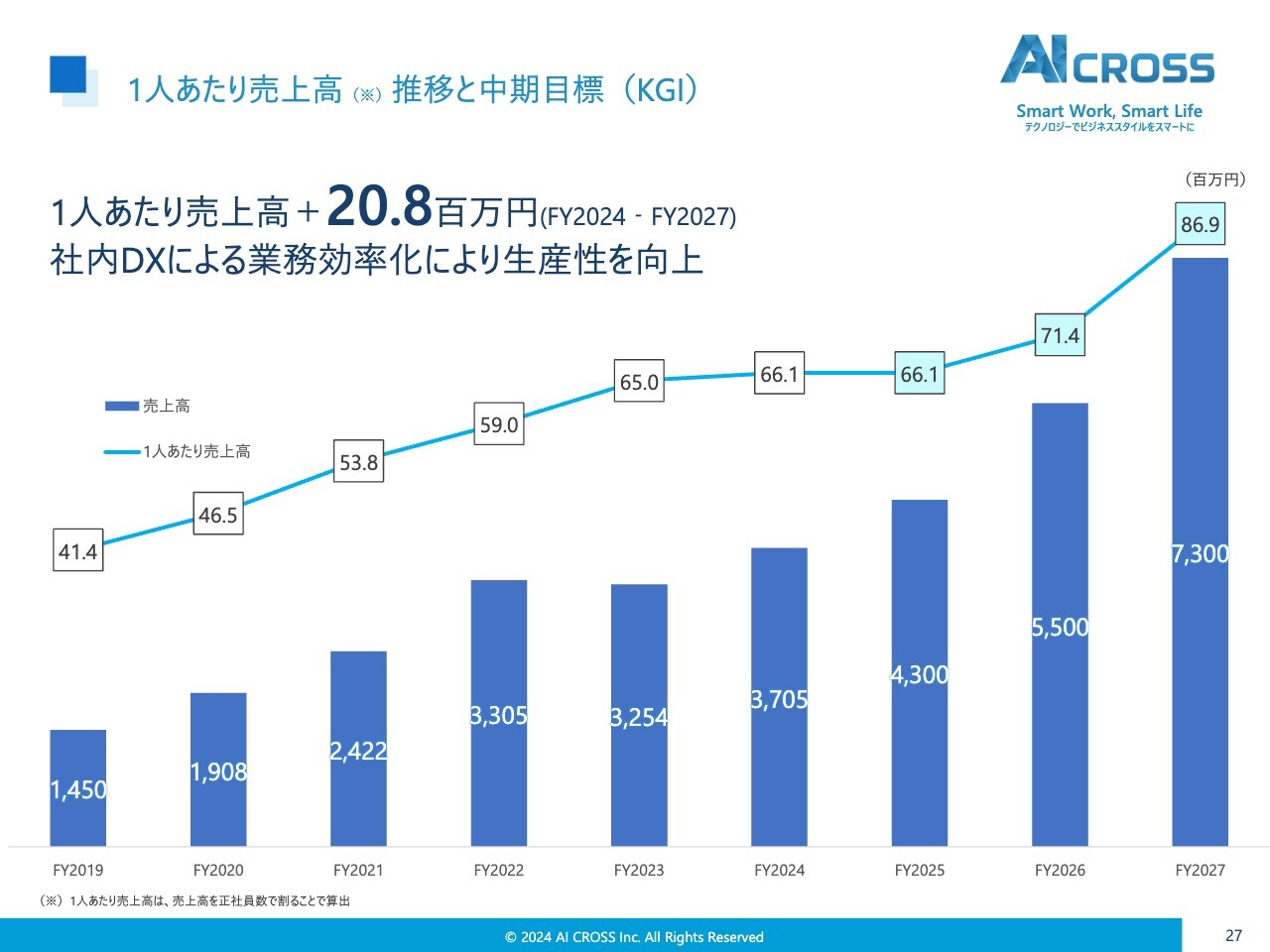

また、これまでも1人あたりの生産性を意識してきましたが、今後はこれまで以上のペースでさらに伸ばしていく計画です。

これまではKPIとしてメッセージングサービスの取引社数や配信数を開示していましたが、今後はメッセージングサービスとAIサービスの売上高、貢献利益、貢献利益率を開示していきます。これらをしっかり追っていくことで、KGIを達成していく考えです。

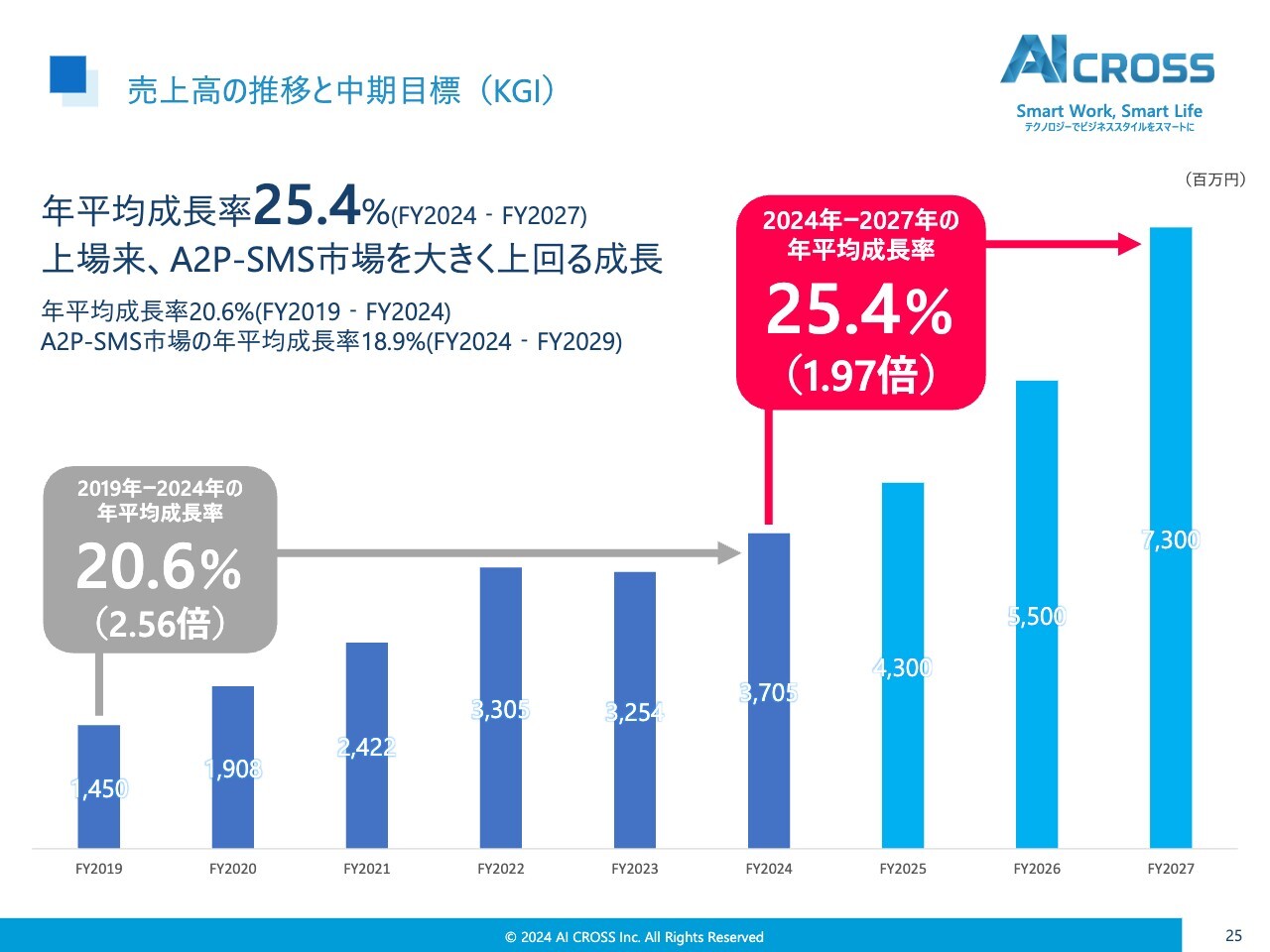

売上高の推移と中期目標(KGI)

原田:売上高の推移と中期目標です。2024年度までは、A2P-SMS市場のCAGRを上回るかたちで成長してきました。ここからは利益を出すとともに、売上もしっかりと伸ばしていきます。市場レポートによるとA2P-SMS市場は成長市場と言われていますので、しっかりとシェアを取っていきながら、今後25.4パーセントのCAGRを目指していきます。

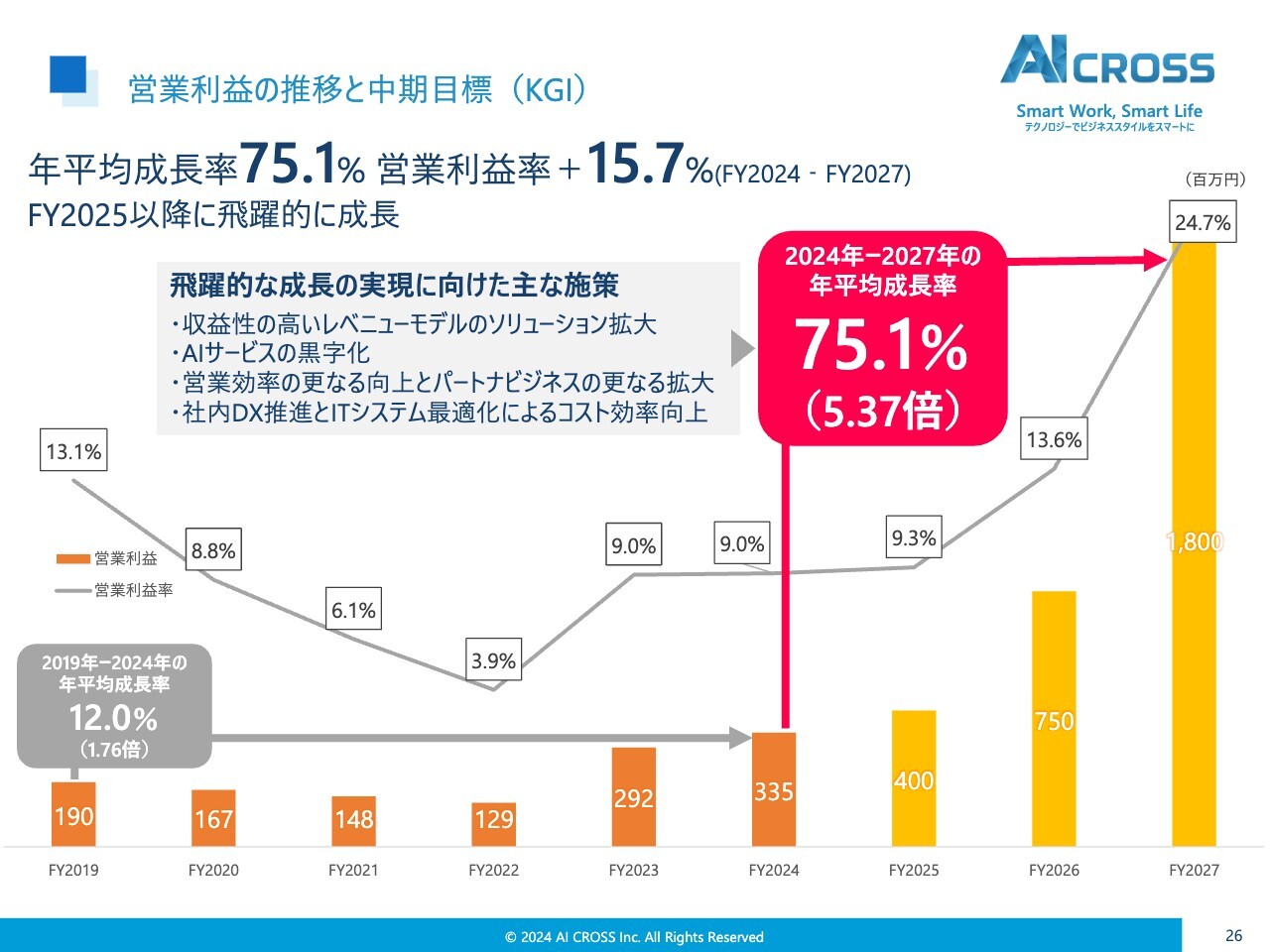

営業利益の推移と中期目標(KGI)

原田:営業利益の推移と中期目標です。過去の推移を見ると、市場の変化により利益が取れないことが要因で、平均すると12パーセントの成長となりました。

2027年度に向けては、粗利を増加させながら販管費を抑えていくことで、年平均成長率75.1パーセントを目指します。最終的には、2027年度の営業利益率24.7パーセントをKGIとして掲げています。

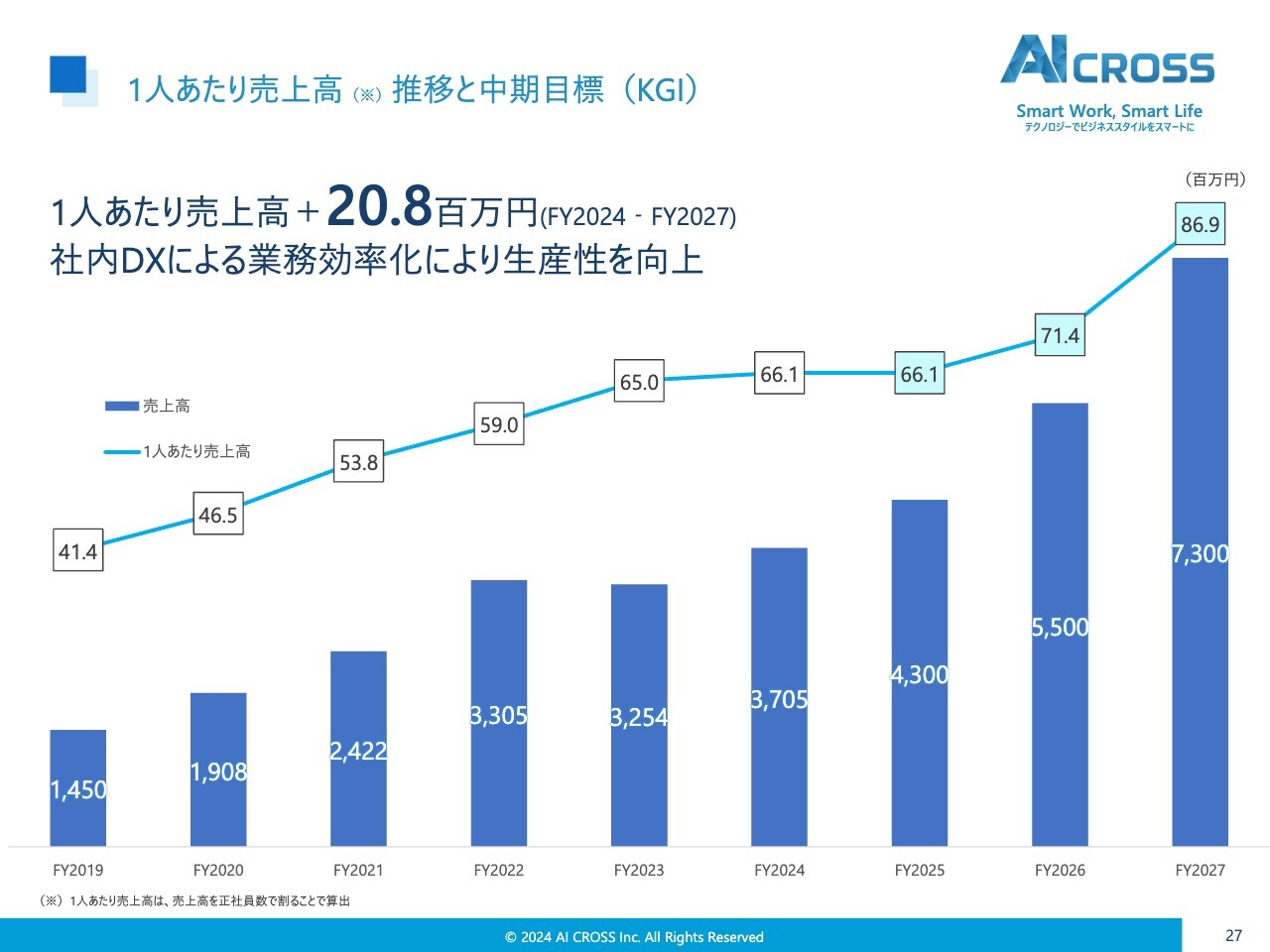

1人あたり売上高推移と中期目標(KGI)

原田:1人あたりの売上高です。2019年度から1人あたりの売上高を伸ばしてくることができました。2027年度は8,690万円を目指し、2019年と比較すると倍近くまで増加させる計画です。

生産性の向上においては、やはりDXが中心になってきます。これまでの業務をAIに置き換えたり、生産性や創造性の高いところに人員の配置をシフトしたり、業務をますます自動化していくことにより、同じ人数でも1人あたりの売上高を伸ばし、営業利益の増加を目指していきます。

市場環境(A2P-SMS売上高推移(2018年度~2029年度))

原田:A2P-SMS関連市場の動向です。ソリューションに転換していくことを繰り返しお伝えしていますが、SMS単体の市場においても成長は続いています。2024年から2029年の年平均成長率は18.9パーセントという市場レポートが出ていますが、普及率は2024年でいまだ20パーセント弱ですので、しっかりとシェアを拡大させていきます。

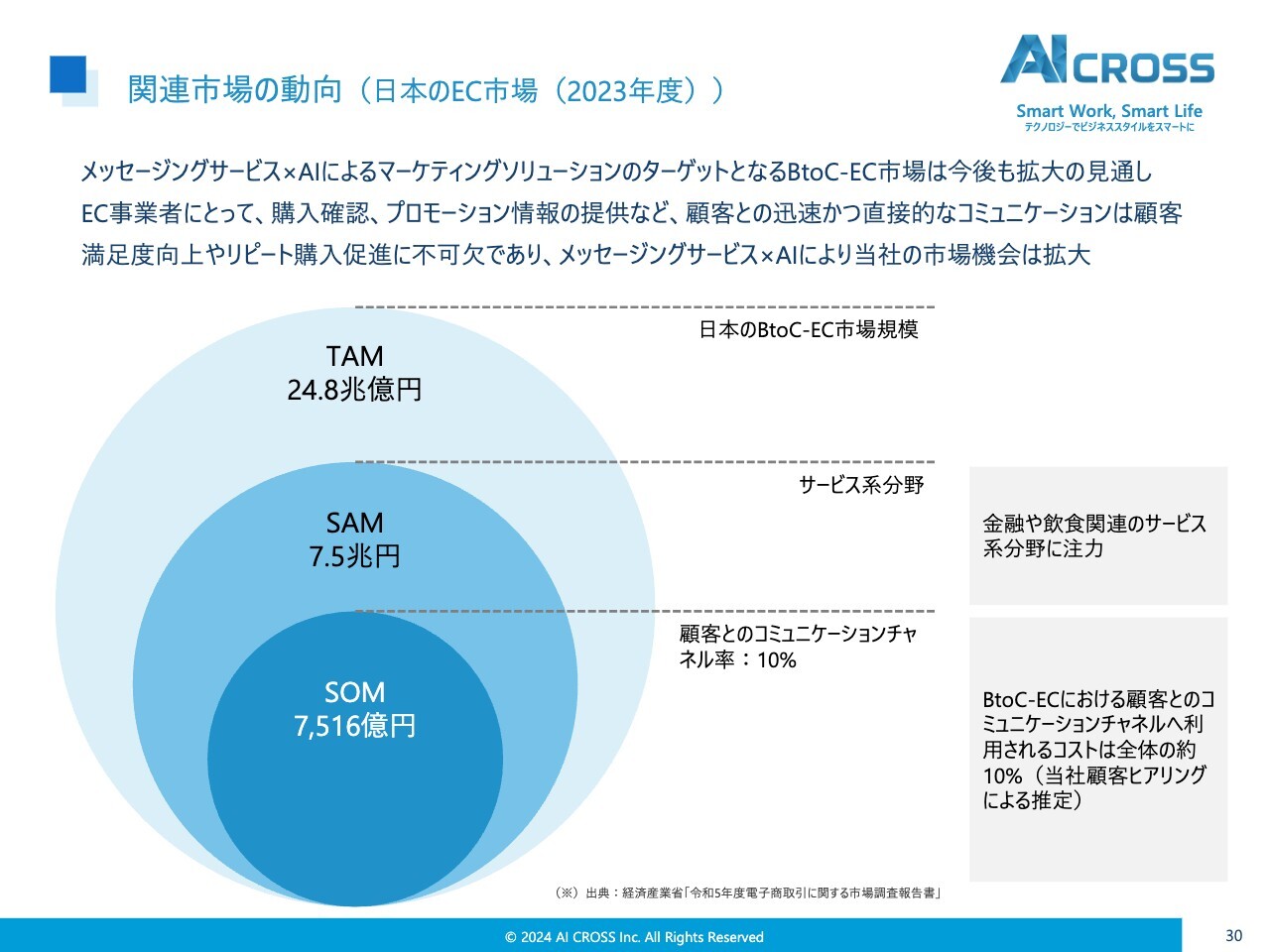

関連市場の動向(日本のEC市場(2023年度))

原田:関連市場である日本のEC市場の動向です。DX市場やCX市場もありますが、1つの参考になる市場として、EC市場のTAMが約25兆円あります。

ユーザーの好みや価値観が多様化していく中で、EC事業者にとっては私たちの顧客接点のコミュニケーションが非常に大きな役割を果たしていくと考えています。したがって、メッセージングプラスアルファでCXをしっかりと確立させることが、BtoC企業の売上や収益の向上に貢献していくと考えています。

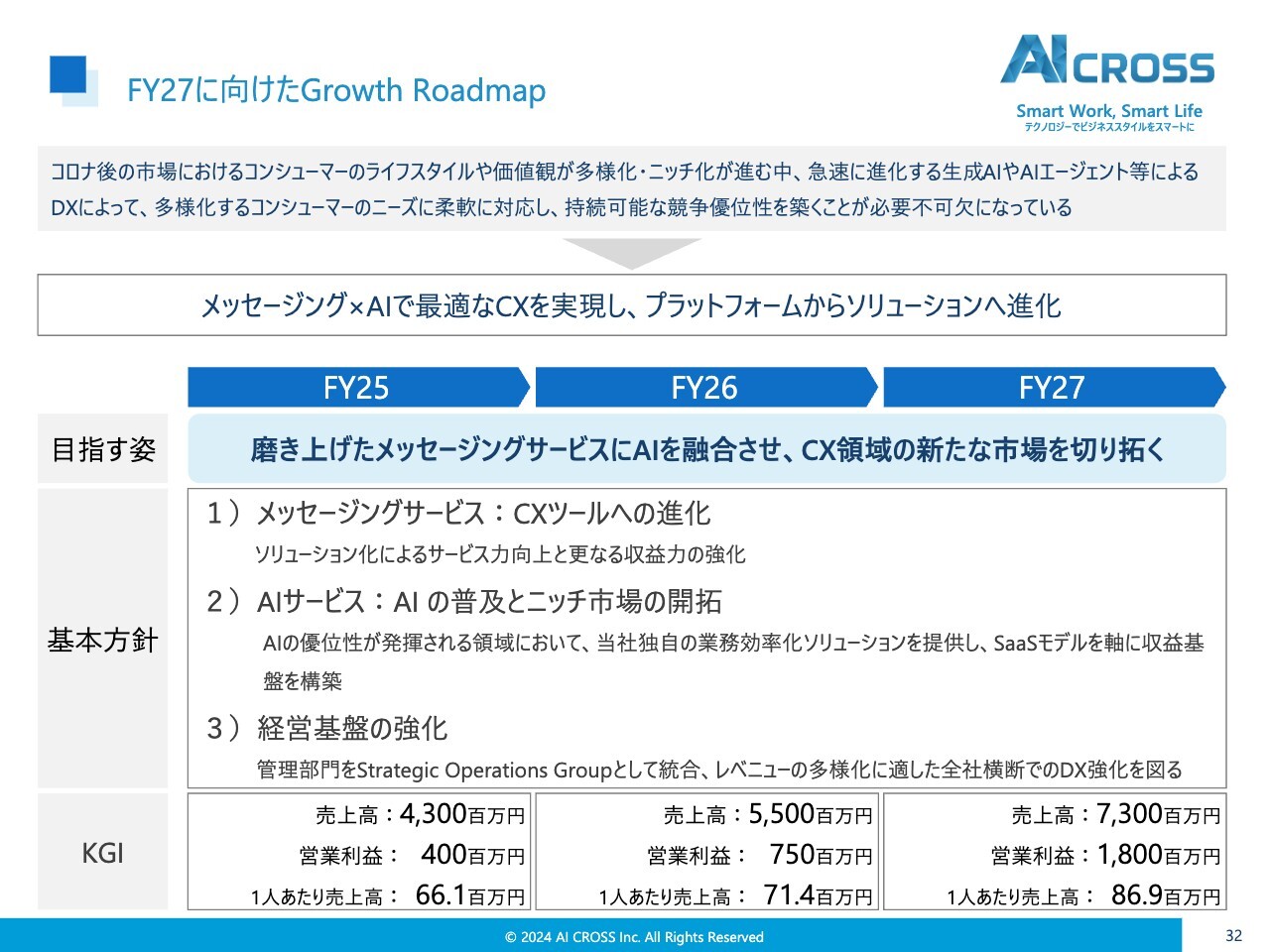

FY27に向けたGrowth Roadmap

原田:2027年度に向けたGrowth Roadmapです。KGI達成のために、まずは「メッセージングサービス×AI」により、CX領域に新たな市場を作っていきます。基本方針は大きく3つあります。

1つ目は、メッセージングサービスです。CXツールへ進化させることでさらなる業務を獲得し、そこに当てはまるソリューション開発を提供していきます。

2つ目は、AIサービスです。足元では生成AIをはじめとしたAI市場がどんどん変化しており、先行きは不透明な状況です。私たちは需要予測によりお客さまのニーズをつかみ始めていますので、AIサービスをしっかりと普及させ、ニッチ市場においてもシェアナンバーワンを取っていくことが、AIサービス単独のゴールとなっています。

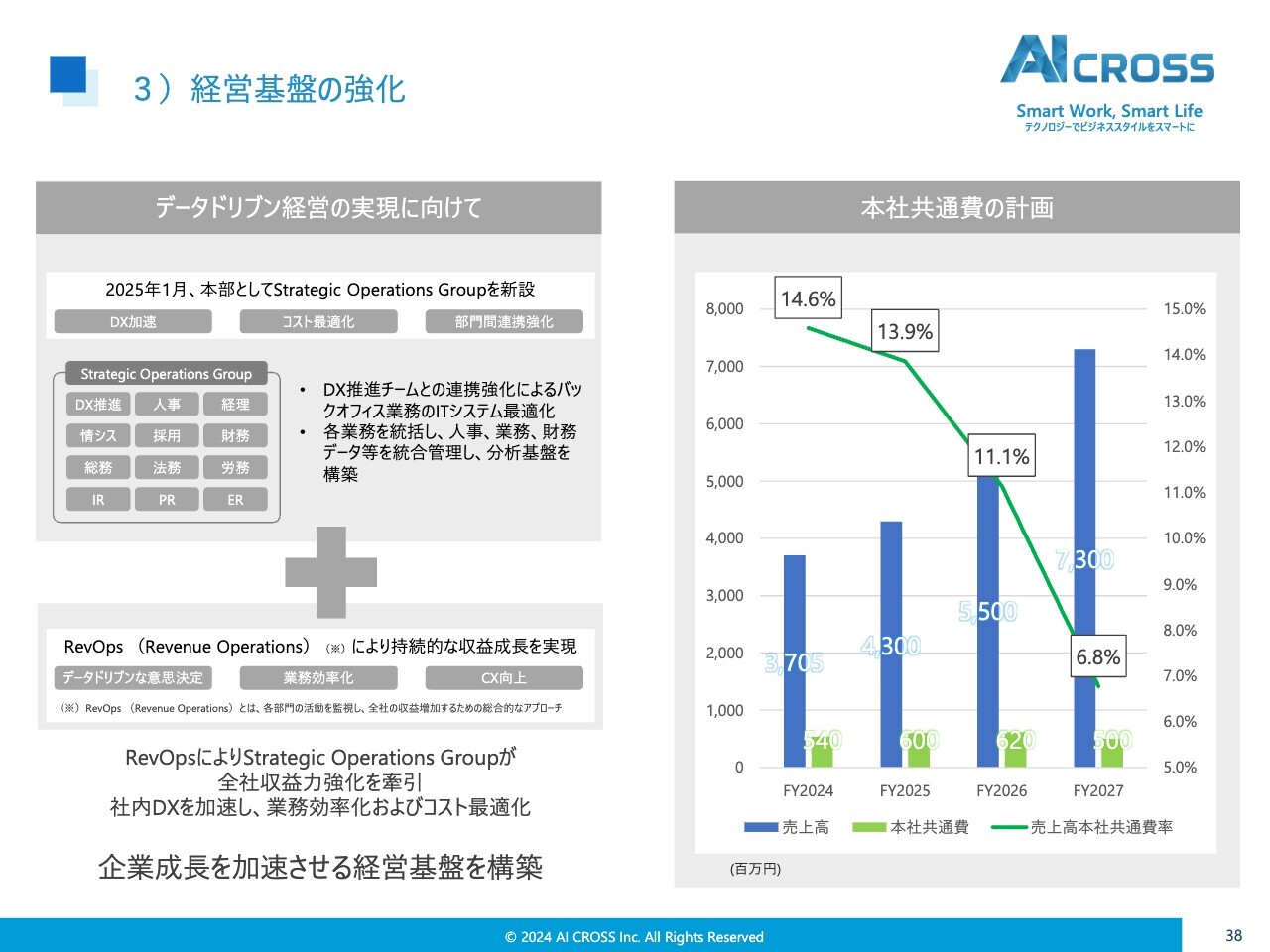

3つ目は、経営基盤の強化です。これまで私たちのコストセンターには大きく分けて3つの部門がありましたが、これを1つに統合し、最適なリソース配分を行います。売上を向上させつつも、本社共通費をほぼ横ばいにすることにより、本社共通費の比率を下げていきます。

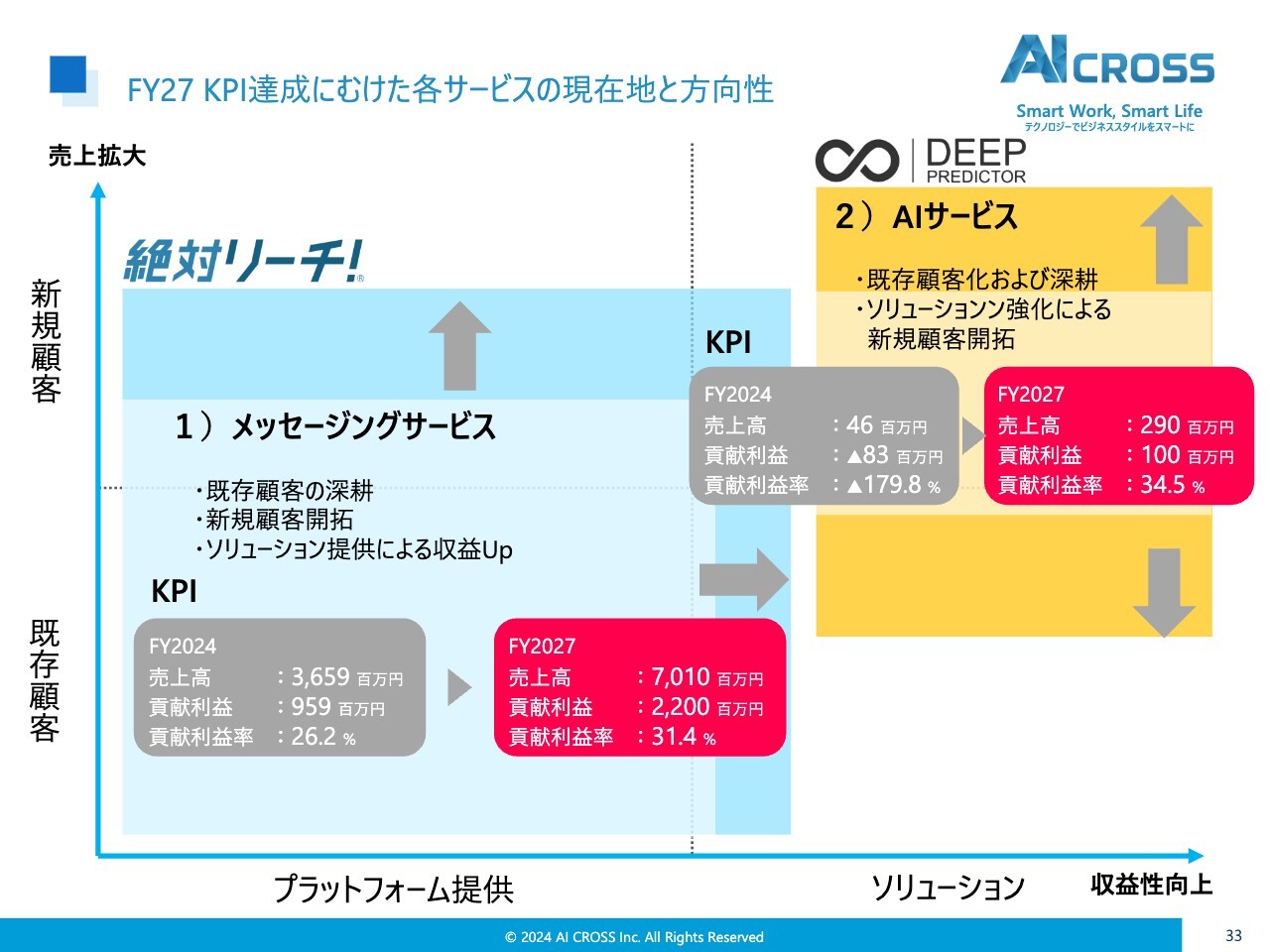

FY27 KPI達成にむけた各サービスの現在地と方向性

原田:KPI達成に向けた各サービスの現在値と方向性です。まずはメッセージングサービスです。今までは既存のお客さまに対するプラットフォームの提供が収益の源でしたが、今後は既存のお客さまに対し、しっかりとソリューションを提供していきます。

加えて、新規のお客さまにもプラットフォームを拡大し、新しいソリューションをどんどん提供していくことを、「絶対リーチ!」として目指していきます。

続いて、AIサービスです。これまで「Deep Predictor」は新規のお客さまの開拓に注力してきましたが、今後はメッセージングサービスの既存のお客さまに対してクロスセルすることで、業務の獲得へ向けて本格的に取り組んでいきます。

先ほど小売電気事業者への展開についてご紹介したとおり、すでに「メッセージング×AI」の結果が出始めていますので、売上シェアをさらにスピードアップしていく戦略です。

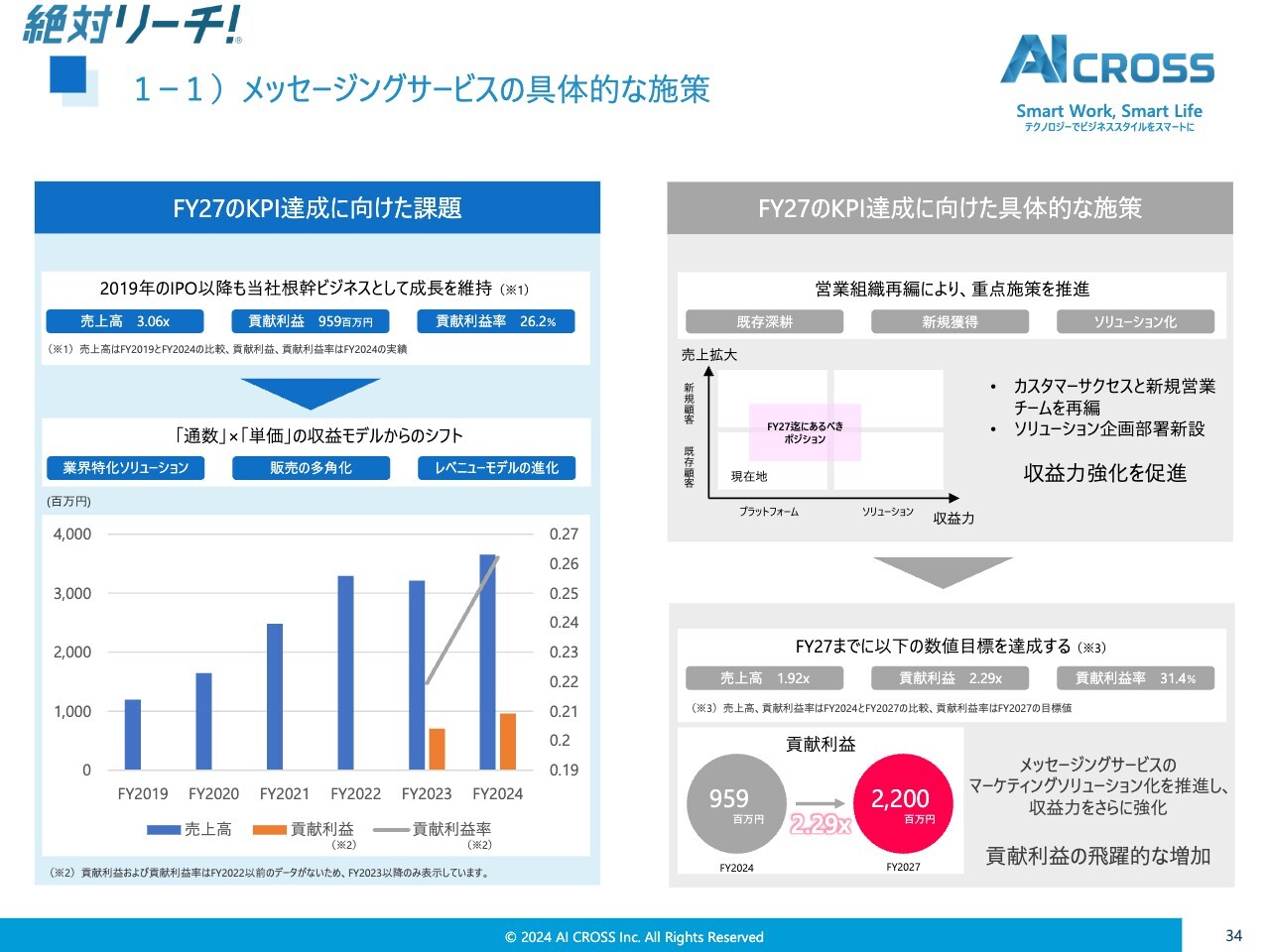

1-1)メッセージングサービスの具体的な施策

原田:スライドに、今までお話しした「絶対リーチ!」のメッセージングサービスの具体的な施策について記載しています。後ほどご覧ください。

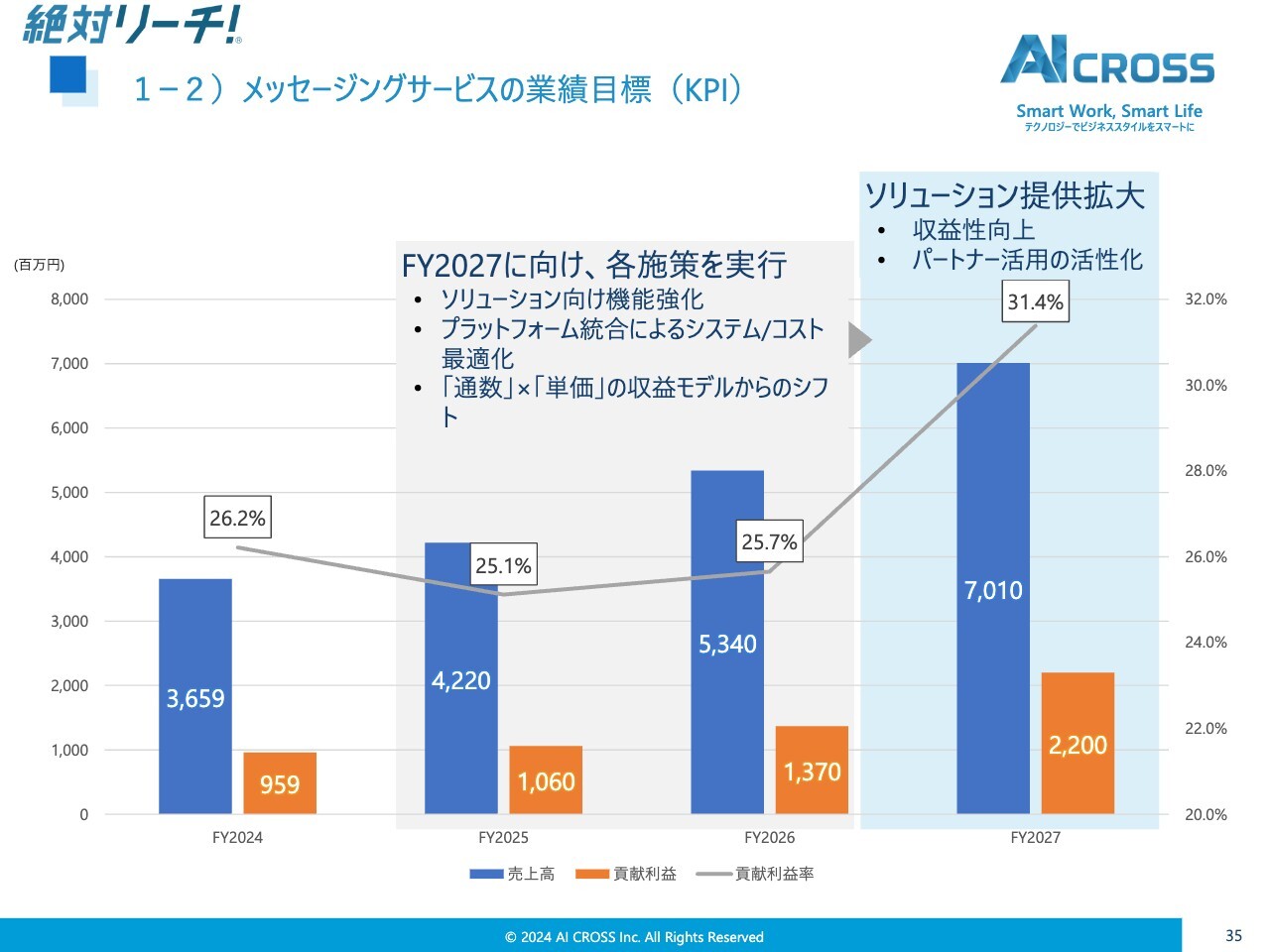

1-2)メッセージングサービスの業績目標(KPI)

原田:メッセージングサービスのKPIです。ソリューション提供拡大、新しいレベニューモデルの拡大、およびAIサービスのクロスセルにより、メッセージングサービス単体として、売上高70億1,000万円、貢献利益22億円を目指します。

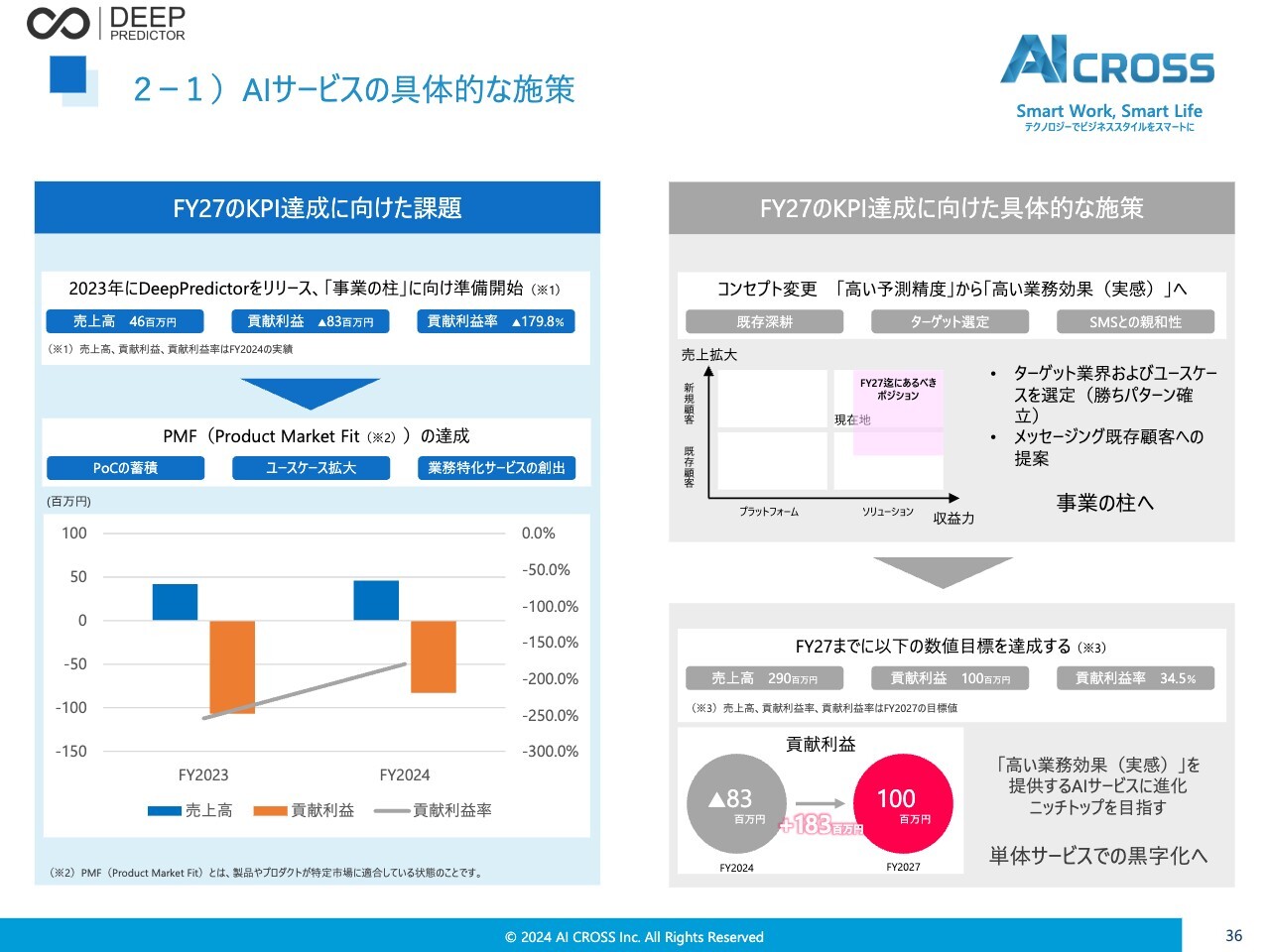

2-1)AIサービスの具体的な施策

原田:AIサービスの具体的な施策をご紹介しています。後ほどご覧ください。

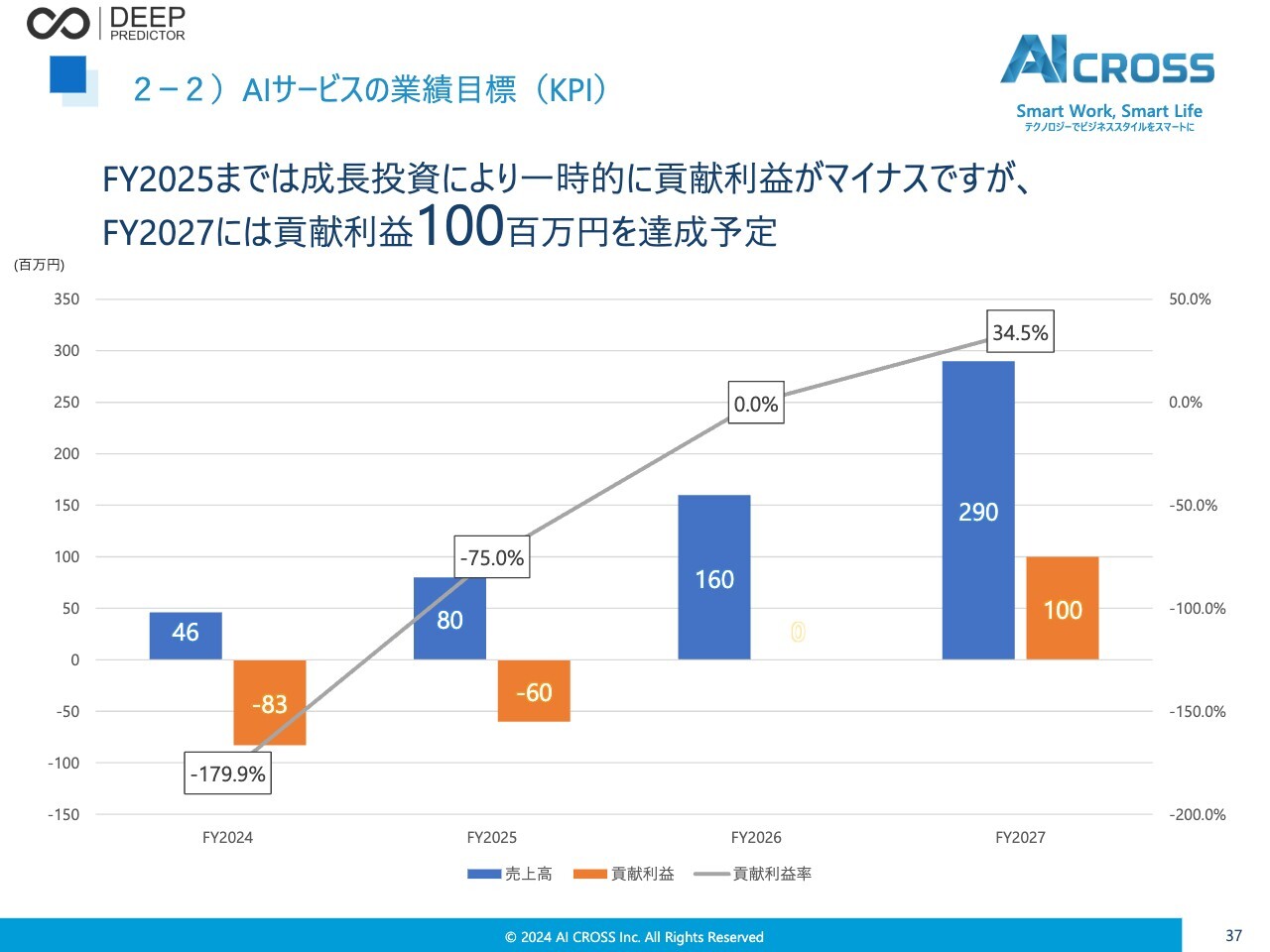

2-2)AIサービスの業績目標(KPI)

原田:AIサービスのKPIです。スライドに需要予測を行う「Deep Predictor」単体のグラフを掲載していますが、まだまだ赤字の事業となっています。足元の貢献利益はマイナス8,300万円ですが、2027年度には売上高2億9,000万円を目指します。AI事業単体でもしっかりと1億円の利益の創出を狙っていきます。

こちらは「メッセージング×AI」は含まれていません。「メッセージング×AI」ではメッセージング事業の収益向上を目指していきます。

3)経営基盤の強化

原田:社内体制における経営基盤の強化についてご説明します。人事、財務、経理、管理部等および社内DXチームの部署を1つの事業部として統合しました。

DXにおいて必要な人材や最適なリソース配分を見極め、コストコントロールをしっかり実施することで、本社の共通費比率を低下させていきます。売上が増加しても、従業員数が増加しても、本社共通費率を増加させないことで、経営基盤と財務基盤の強化にしっかりと取り組んでいきます。

業績計画(2024-2027)

原田:中期経営計画のゴールについてです。業績計画として、スライドに記載のとおりの売上高、営業利益を掲げています。

「リピカム」、AIで求人をレコメンドし想定以上の効果を達成!

原田:第4四半期のトピックスのご紹介です。成功報酬モデル「リピカム」の事例が出始めています。人材業界は大きく変わってきています。人手不足のため、新しい応募者がどんどん取れるような状況ではありません。その中で、当社の成功報酬モデルは人材業界でもかなり好評で、顧客数を伸ばしています。

「絶対リーチ!RCS」で顧客接点を革新!

原田:「絶対リーチ!RCS」の導入事例です。今年はおそらく、単純なテキストだけではなく、動画や画像が送れるSMSの次世代バージョンがデフォルトになってくると考えています。スライドでは、RCSで顧客接点をしっかり取ることができた事例をご紹介しています。

RCSは既存のお客さまからの期待値が非常に高いです。今後、iPhoneのアプリの中にデフォルトでインストールされるようになった時に一気に進められるように、既存のお客さまに対し、業務においてどのような効果が出るのかといった検証を始めています。

スライドでご紹介しているものは事例の1つですが、今後もRCSの事例をトピックスとして開示していきます。

私からの事業説明は以上となります。

質疑応答:今後求める人材について

kenmo:スライド27ページに、1人あたり売上高のグラフが掲載されています。現在、採用も強化しているということで、今後は増員しながら1人あたり売上高を伸ばしていくイメージかと思います。これからどのようなスキルを持った人材の採用を強化していく予定なのかを教えてください。

原田:社内ではすでにAIツールの活用が推奨されており、ほぼすべての社員が業務で使用しています。先ほどお話ししたDX推進部署を中心に、今後もさまざまな業務をAIに置き換えていく予定です。そうなると、社員の中には他部署へ異動になったり、3年後には今とまったく違う業務を行っていることも起こり得ます。

現在はデータサイエンティスト、エンジニア、企画系の人材を募集していますが、年齢問わず、フレキシブルにいろいろなツールを使いこなせる方や、新しいことに挑戦することをいとわないマインドを持っている方を意識して採用したいと考えています。以前はマインドよりもスキルを重視した採用を行っていましたが、現在は比較的マインドを重視しています。

質疑応答:従業員エンゲージメント向上のための取り組みについて

kenmo:従業員エンゲージメントを向上させるための施策や、処遇改善に向けた取り組みについて教えてください。

原田:従業員に対して会社ができることは、やはり給与や賞与などの報酬と、仕事から得られる達成感や成長などがあると思います。処遇の面では、2023年、2024年に売上から利益の向上へと大転換した時から、利益にコミットしたら社員にしっかりと還元するため、以前より賞与を出しています。

さらに、若手の登用も進めています。昨年は最年少部長として若手を2人起用しました。携わってみないと、自分がマネジメントをやりたいのか、能力があるのかはわからないため、今後も若手の抜てきを進めていくことによって成長を促していきます。

加えて、私たちは上場企業ですので、すべての社員に株価を意識してほしいと思っています。とはいえ、自分で株を所有し、株価が上がると自分も儲かる仕組みを作っておかないと、このような意識は生まれません。

そこで、ユニークな取り組みとして、従業員持株制度を導入しています。現在は社員の6割がこの制度を活用しており、割合は高いほうだと思います。今後も利益に応じた奨励金をしっかりと出していきます。

このような施策により、昨年は働き方の満足度を調査するGPTW(Great Place To Work)で「働きがいのある会社」に認定されました。常にアンケート等を取りながら現状を可視化するようにしていますが、社員の満足度は向上しており、施策が功を奏していると思います。

質疑応答:2026年度まで計画どおりに進むための前提条件について

分林里佳氏(以下、分林):「中期経営計画で2026年度から2027年度にかけての伸びがかなり高くなっています。2026年度までの基盤が順調に進展し、計画どおりに進んでいくための前提条件について詳しく知りたいです」というご質問です。

原田:1つは、ソリューション比率を上げることだと思います。利益を得るためには、お客さまに当社のソリューションをご利用いただくことが必要です。今後、顧客ポートフォリオで国内の比率が上がるように注力していき、しっかりとソリューション比率が上がっていくことが大前提になると思います。

質疑応答:株主優待の導入について

分林:「株主優待の『QUOカード』贈呈に関して、導入してからの効果をどのように振り返っていますか? また、最近は『QUOカード』の優待を解約する企業もありますが、貴社の方針と考え方についてあらためて教えてください。

さらに、配当ではなく株主優待を選択した理由を教えてください。株主優待引当金として7,000万円を計上していますが、年2回の優待とすると、今期からは倍の1億4,000万円がかかる計算であり、営業利益3億円から4億円に対してあまりに負担が重いように感じます。過剰な優待は早急に廃止すべきではないでしょうか?」というご質問です。

原田:当社はまだ時価総額100億円未満ですので、個人の株主のみなさまに支えられている状態です。しかし、これまで4,000社弱ある上場企業の中で、個人の投資家のみなさまに対してリーチする手段がなかなか浸透していませんでした。

その中で、優待をきっかけとして「将来性のあるビジネスモデルの会社であるため、引き続き応援している」とおっしゃってくださる長期保有の個人投資家とつながれたことは非常に大きいと思っています。

また、昨年は上場来最高益を上げることができ、新しい機関投資家との面談の機会が増えました。このような面談は、やはりコンスタントに出来高が上がっていかないと入りづらいと言われます。

優待目当ての投資家も多いですが、買う投資家と売る投資家がいる中で、出来高を向上させることができ、長期で保有していただける新規の個人投資家とつながれたことはよかったと思っています。

費用に関しては、当然ですがマックスいくらか、ミニマムいくらかといったところはしっかりと考えていますので、予算どおりだったと思っています。今後も7,000万円の計上が継続するのかは今後の動きを見ていかないとわかりませんが、その都度、株主のみなさまにとって一番良い株主還元対策を検討していきたいと考えています。

質疑応答:保有株の放出の可能性について

分林:「自己資本比率も高く、順調に成長しているように見えます。一方で、筆頭株主の一部の保有分を放出しないと、流動性にかけて投資しがいがないように感じます。今後、市場への保有株の放出の計画はあるのでしょうか?」というご質問です。

原田:当社の固定株は30数パーセントと高いほうだと思いますが、現段階ではこのくらいしっかり持っていたいと思っています。流動性の面も、比較的問題ないかと思います。ただし、今後のさまざまな状況や流動比率等を見ながら検討していきたいと考えているところです。

質疑応答:成功報酬比率の開示について

kenmo:投資家としては、今までの「通数×配信単価」から成功報酬型モデルにシフトしていけるかどうかをウォッチしていきたいと考えています。今後、メッセージングサービスの成功報酬型の割合がどの程度増加しているのかを開示していく計画はありますか?

原田:ソリューション比率や成功報酬比率については、現状はそこまで影響を与えるものではないと考えています。また、売上を計上する際に、1社でどこまでが成功報酬なのかなど、営業の売り方としても難しいところではあります。ただし、ソリューション比率や成功報酬比率をどこかで開示することも検討したいと思います。

kenmo:成功報酬比率が伸びてきた時に開示していただいて、しっかりとウォッチしていきたいと思います。

原田:ありがとうございます。

質疑応答:CXツールとしてのSMSにおける活用事例について

kenmo:「CXツールとしてのSMSについて、上手に活用しているクライアント企業の事例を教えてください」というご質問です。

原田:競合もいますので、お伝えするのがなかなか難しいところです。先ほどお話しした新電力では、一番上がりそうなお客さまをターゲットに、これまでは単純にSMSを送っていただけですが、データの力を活用してそれ以外のものも使って送っています。

他には、先ほど少しお話ししたように、本人認証で取った電話番号に対して、カゴ落ちソリューションとしてフォローアップのSMSを送るなど、活用方法を模索しています。新しいことを出した瞬間に競合が同じパッケージで来ることもあり、なかなか難しいところもあります。

当日に寄せられたその他の質問と回答

当日に寄せられた質問について、時間の関係で取り上げることができなかったものを、後日登壇者に回答いただきましたのでご紹介します。

<質問1>

質問:自動化という話が出ましたが、自動化はどの程度まで可能と考えているのでしょうか?

回答:これまでは機械的な作業をRPAやAI、プログラム等で自動化してきました。今後AIエージェントの本格的な業務利用が進んでくることも想定しており、さらなる業務プロセス改善による生産性向上を進めていきます。

なお、2027年の売上規模に対する業務量を前提として、中期経営計画としてコストを計画しています。

<質問2>

質問:2025年12月期について、想定されている純利益2.1億円に対して、優待1.4億円は67パーセントを占めます。残り33パーセント(0.7億円)のみで成長加速や社員のエンゲージメント向上などは可能でしょうか?

回答:事業の成長加速については、新規開発やプラットフォーム刷新、ソリューション化が重要な要素となると考えています。優秀な人材の確保や従業員エンゲージメントについて事業成長に必要な要素であると認識しており、必要な投資を行う方針です。

具体的な数値については将来予測に関するのでお答えは控えます。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

4476

|

1,608.0

(01/30)

|

+22.0

(+1.38%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

AIクロス(4476) 12月15日(月)Kabu Berry L... 2025/12/11

-

2025年11月30日(日)開催 「ログミーFinance書き起こ... 2025/12/08

-

AIクロス(4476) 2025年11月30日(日)開催「ログミー... 2025/12/08

-

2025年12月12日(金)神戸投資勉強会IRセミナーへの当社代表... 2025/12/05

-

AIクロス(4476) 2025年12月12日(金)神戸投資勉強会... 2025/12/05

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 05:30

-

今日 05:20

-

-

02/01 17:30