【QAあり】サニーサイドアップグループ、2Q売上高は四半期過去最高 PRからの領域拡大と人財投資を進め通期増益見込む

アジェンダ

渡邊徳人氏(以下、渡邊):株式会社サニーサイドアップグループ代表取締役副社長の渡邊徳人です。よろしくお願いします。

本日はアジェンダに沿って、企業概要、2025年6月期第2四半期(中間期)連結決算レビュー、事業状況、中期成長戦略の進捗、通期業績予想・株主還元について説明します。

企業概要

渡邊:企業概要です。当社は1985年7月に創業し、40周年を迎えました。PR発想を軸に、コミュニケーション戦略の策定、施策立案・支援を展開しています。

3つの事業で構成され、1つ目のブランドコミュニケーション事業は、主にPR戦略の策定や施策立案、販促施策・商品企画の立案・支援などを行う主要セグメントです。

次のフードブランディング事業は、オールデイダイニング「bills」の国内のブランディングや韓国でのライセンス管理と直営による店舗展開を行っています。

ビジネスディベロップメント事業は、マーケティング戦略支援、社会課題解決支援のコンサルティングを展開しています。将来的に上のセグメントへ成長していくような新たなビジネスを創出しています。

スライド左下に、当社のセグメントに合わせたグループ会社のロゴを記載しています。ブランドコミュニケーション事業には、PRを中心に展開するサニーサイドアップ、CM制作やキャスティングを行うクムナムエンターテインメント、CMの記者発表などを支援するエアサイド、ファッションのPRを手掛けるステディスタディがあります。

フードブランディング事業には、「bills」を展開するフライパン、韓国の「bills」を展開するSUNNY SIDE UP KOREAがあります。

ビジネスディベロップメント事業には、2024年10月に社名を変更したTKG Consulting、グッドアンドカンパニーという社会課題解決へのコミュニケーションを支援する会社があります。

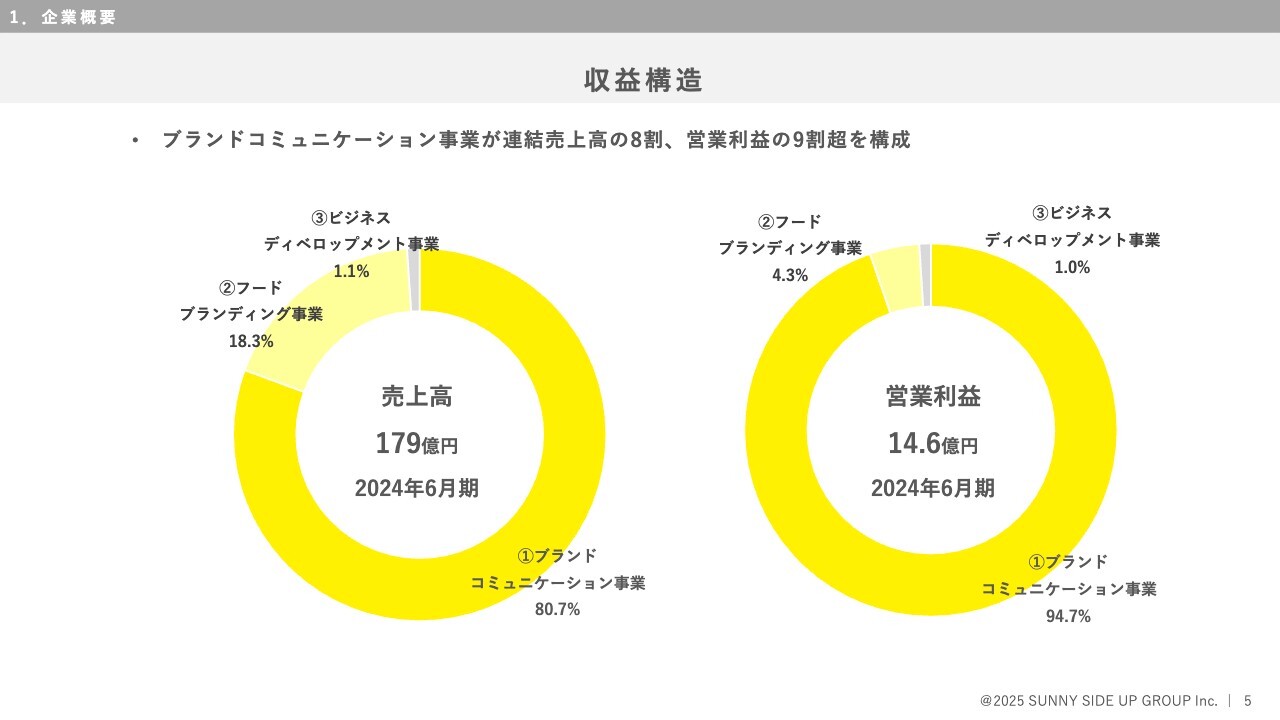

収益構造

渡邊:収益構造です。2024年6月期実績では、連結売上高179億円の約8割、連結営業利益14億6,500万円の9割超をブランドコミュニケーション事業が占めています。

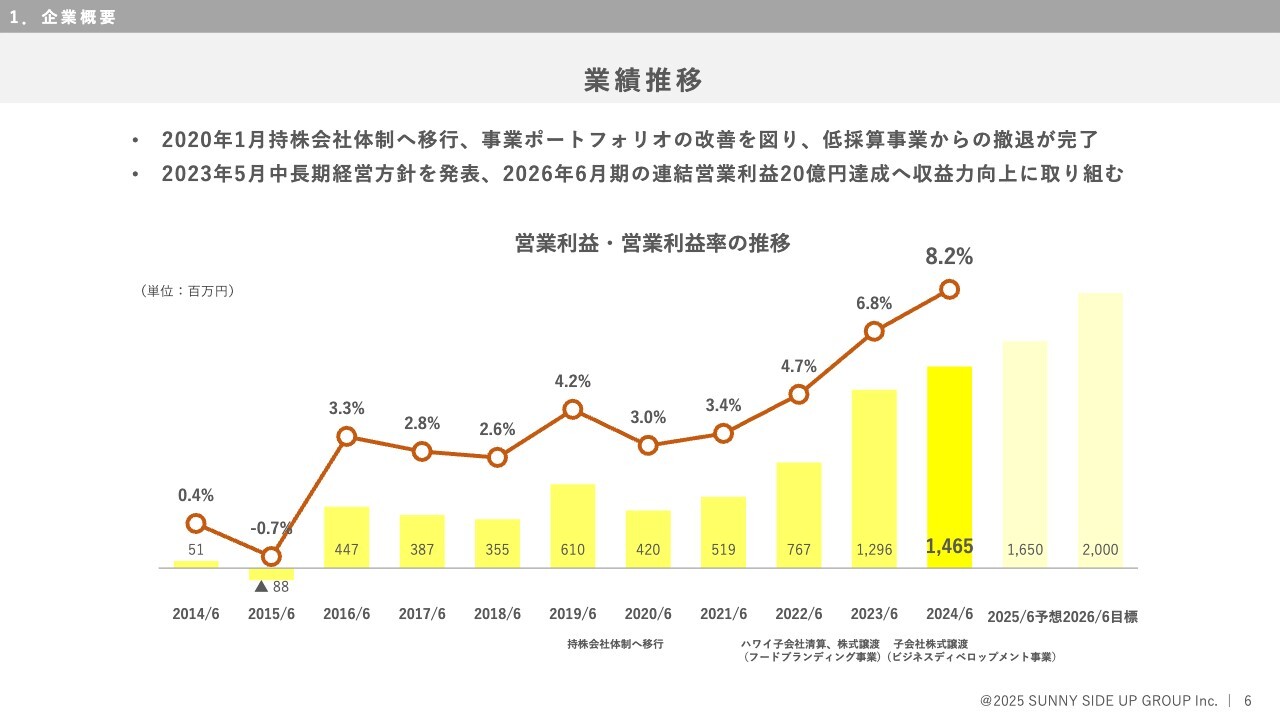

業績推移

渡邊:業績推移です。2020年1月に持株会社体制へ移行し、事業ポートフォリオの改善を図るとともに、グループ全体でシナジー効果の創出にも取り組んできました。

営業利益率は、2014年6月期の0.4パーセントから翌期にはマイナス0.7パーセントとなりましたが、その後3パーセント、4パーセントと上がり、2024年6月期は8.2パーセントとなっています。中長期的には2桁台の営業利益率を目指しています。

コスト削減もありますが、売上高、特に単価の上昇により、営業利益率が改善してきたと考えています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):スライドの赤い折れ線グラフを見ると営業利益率が非常に伸びていますが、こちらの主な要因は何でしょうか? 低採算事業からの撤退なのか、ブランドコミュニケーション事業が拡大してきたことが要因なのかを教えていただくと、この後のご説明が分かりやすいかと思います。

渡邊:前期までに低採算事業からの撤退が完了し、営業利益率を低下させていた要因を取り除いたことが以前の改善要因です。しかし現在は、ブランドコミュニケーション事業のコスト管理を徹底しながら、利益率の高いビジネスに集中してきた効果が出ていると考えています。

資本収益性の推移

渡邊:資本収益性の推移として、営業利益率とROICの推移を記載しています。改善要因が低採算事業からブランドコミュニケーション事業の強化に変わってきたことがお分かりになると思います。

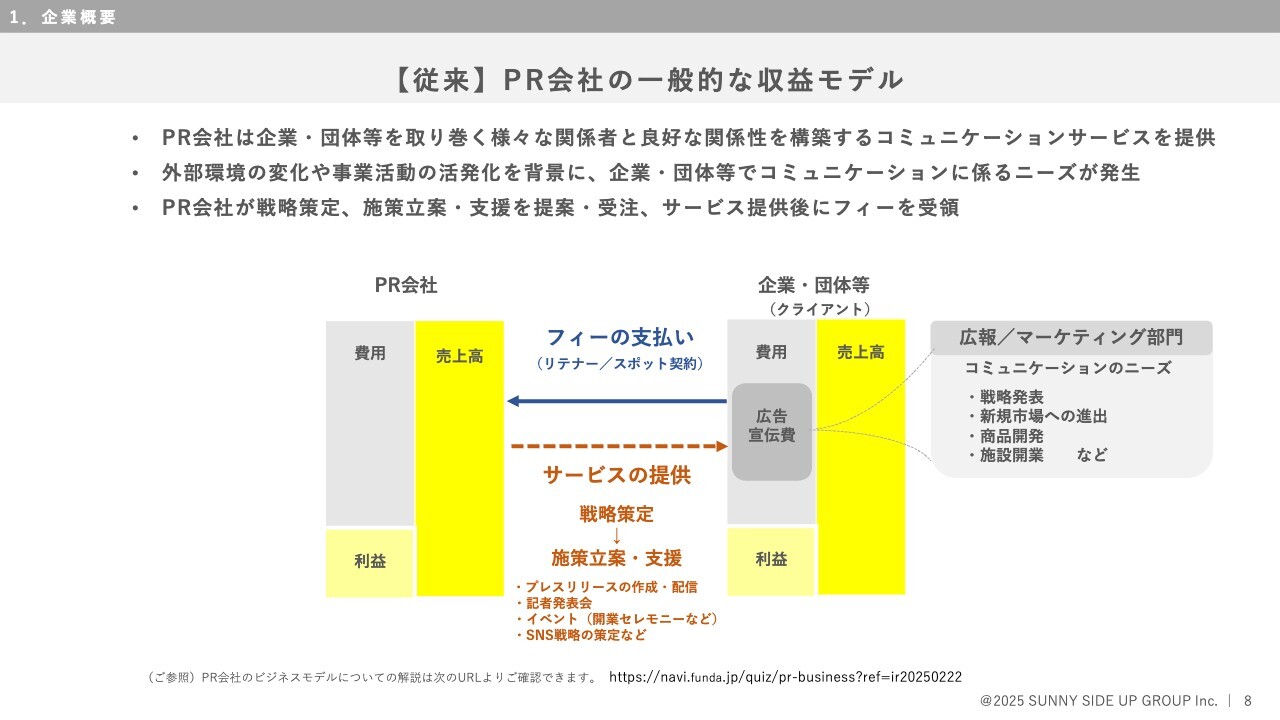

【従来】PR会社の一般的な収益モデル

渡邊:PR会社の一般的な収益モデルについて説明します。最近は「PR」という言葉が盛んに使われるようになりましたので、ご理解いただいている方も多いかと思います。

スライドの図のとおり、クライアントである企業・団体の費用のうち広告宣伝費、主に広報・マーケティング部署の予算から、毎月のリテナー契約や数ヶ月のスポット契約のフィーをいただき、売上高を計上しています。

当社が提供するサービスは、PR戦略の策定や施策立案、マーケティング戦略やコンサルティング、プレスリリースの作成・配信、記者発表会やイベント支援などが含まれます。また、最近ではSNS戦略の策定も多くなっています。

このようなサービス提供の対価としていただくフィーが当社の売上高となります。売上原価は主に人件費(労務費)が多いのですが、売上高から原価を引いたものが利益として残る構造になっています。

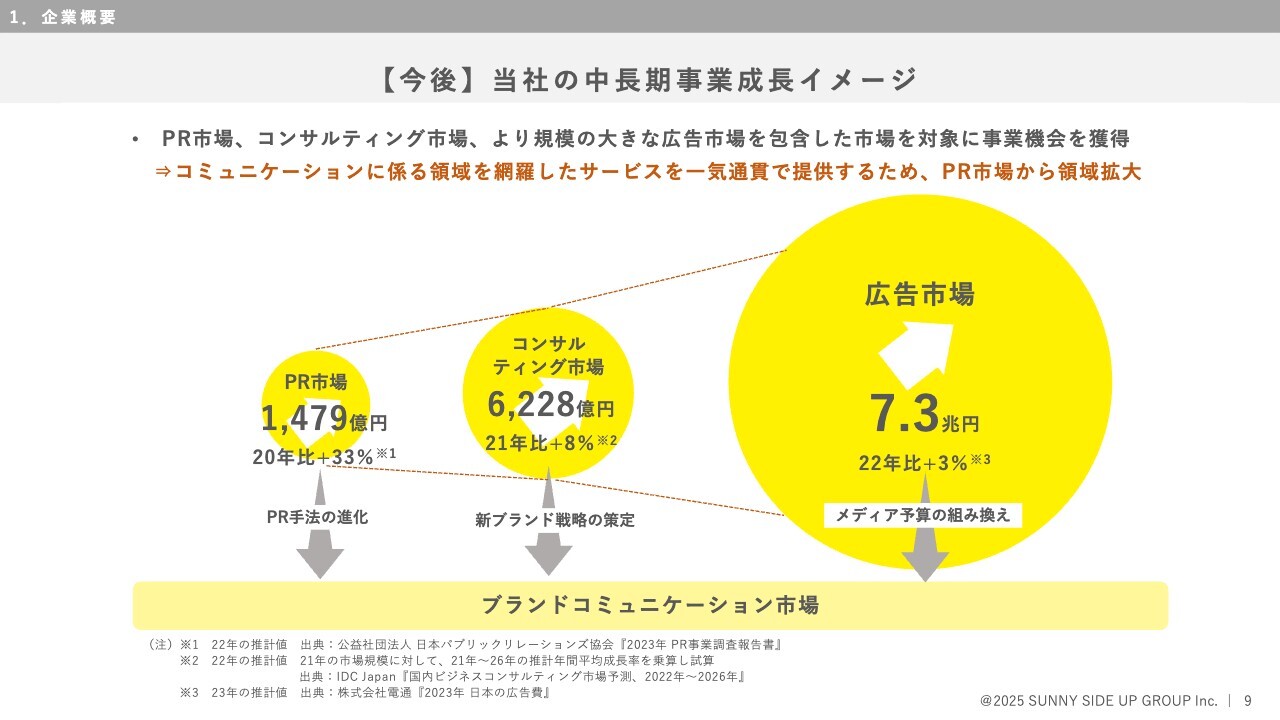

【今後】当社の中長期事業成長イメージ

渡邊:当社の成長イメージについて説明します。スライドに小さな円で示されていますが、現在は1,479億円のPR市場を中心に事業展開しています。今後、さらに広い市場に挑戦すべく、コンサルティング市場を対象に事業を広げていきます。そのため、グループ会社の1社の社名をTKG Consultingと変更し、主力事業をコンサルティングに転換しています。

すでに前期において、従来のセグメントであるマーケティング&コミュニケーション事業をブランドコミュニケーション事業に変更しました。同事業では将来的に、広告市場の7兆3,000億円を視野にビジネスを展開していくことを考えています。

坂本:より広い分野を事業対象として成長していくとのことですが、人財面での対応が必要になります。幅広い分野に対応するためには、各分野に詳しい人を増やすことが一番だと考えています。

こちらについて、そもそも人財は足りているのでしょうか? また、コンサルティングや広告市場を対象としたビジネスへ移行する時、専門的な人財が必要になりますか?

渡邊:PRに集中していた時は、PR専門人財の育成に注力してきましたが、現在はコンサルティング出身のスタッフを増やしています。以前もこちらでお話ししたとおり、サニーサイドアップの社長に発注者側の経験値がある人財を据えたことで、大きく変革が進んできたと思っています。

坂本:発注者側だとニーズをわかっているということが大きいのでしょうか?

渡邊:そのとおりです。また、当社グループには大手の総合代理店と同じような機能がある会社もあり、会社間で連携しながらワンストップ型でサービスを提供することができます。

PRの担当者はPR業務だけを提案・受注するため、限定的となりがちですが、ブランドコミュニケーションという広い視野を持つリーダーを据えることで、グループにすでに存在している会社を連携・活用することができるのです。

例えば、PRを受注していてもセールスプロモーションは違う会社が受注している、コマーシャルを制作していてもキャスティングは違う会社が受注しているような場合があるのですが、グループにさまざまな機能を持つ会社があり、それらを連携することで多様なサービスを提供することができます。

さらに、マーケティング戦略支援やコンサルティングまで領域を広げていくと、企業のマーケティング責任者と今後の戦略について話をすることができます。それにより、当社グループがより機能することを狙っています。そして今、実際にスタートしています。

坂本:そうすると、さらに幅広い業務や市場に対応できるということですね。

渡邊:おっしゃるとおりです。

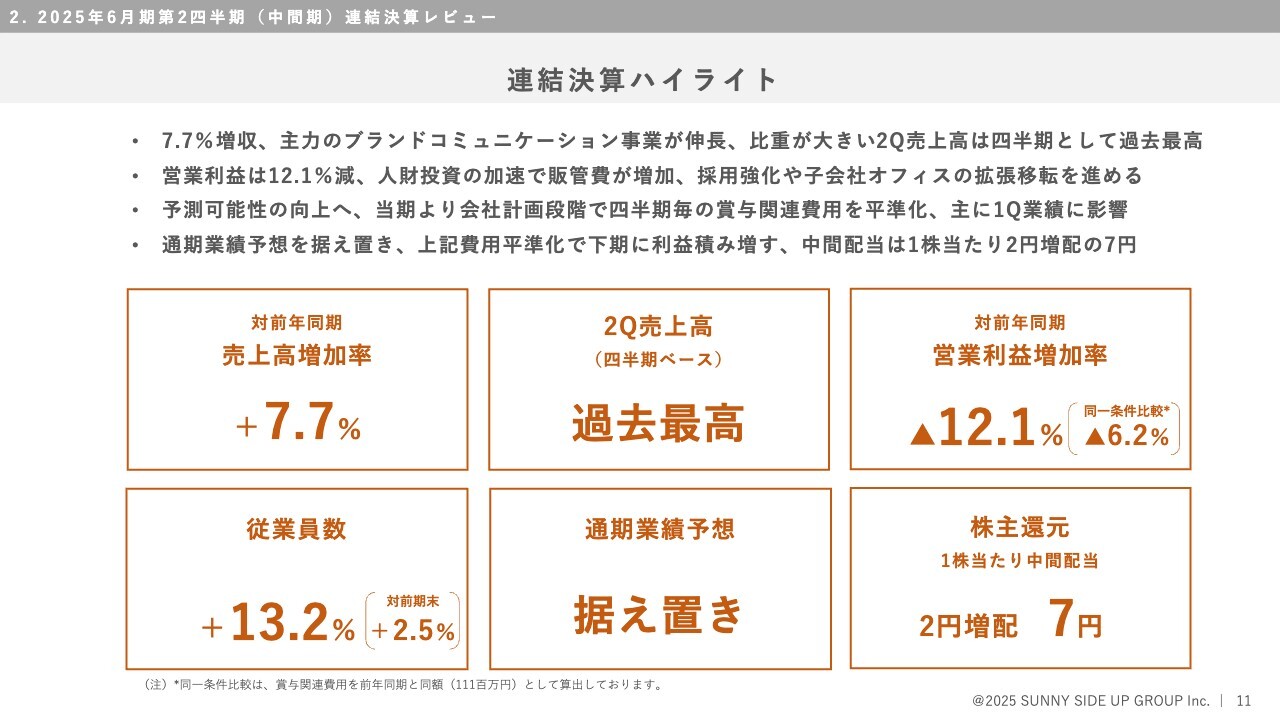

連結決算ハイライト

渡邊:2025年6月期第2四半期の連結決算ハイライトです。売上高は、前年同期比プラス7.7パーセントとなりました。第2四半期の売上高としては過去最高を更新しています。

営業利益は、前年同期比マイナス12.1パーセントとなりました。人員増加やオフィス環境の整備により販管費が増加したことが主な要因です。なお、従業員数は前年同期比で13.2パーセント増加しています。

第2四半期は営業利益が減少しましたが、第3四半期と第4四半期で挽回することを見込んでおり、通期業績予想は据え置きとしています。また、株主還元について、中間配当は2円増配し、1株当たり7円としています。

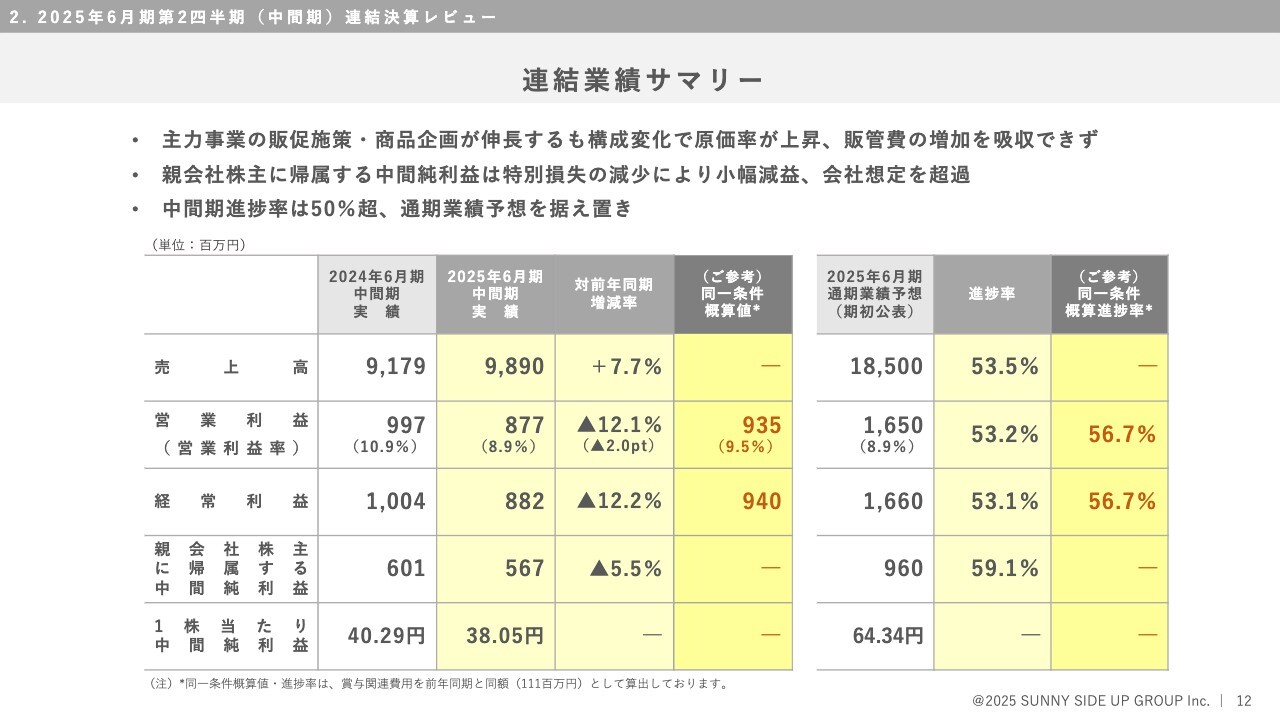

連結業績サマリー

渡邊:連結業績サマリーです。2025年6月期中間期の売上高は98億9,000万円、営業利益は8億7,700万円です。

坂本:御社の収益について、四半期ごとに季節性などの偏重があるかを教えてください。

渡邊:第2四半期(10月から12月)は、企業が年末に向けて広告宣伝やイベントなど、さまざまなPRを行う時期にあたります。そのため、当社にとって、第2四半期は収益を拡大できる非常に大事な時期となります。

従業員賞与関連費用の平準化に伴う四半期業績への影響

坂本:中間期まで終わりましたが、期末に向けて大きな収益の圧迫要因などはありますか? 人財に関しては新卒が4月に入ってきますが、それも含めて教えていただけたらと思います。

渡邊:賞与関連費用の平準化についてと併せて説明します。当社では、業績目標達成度合いに応じて、従業員にインセンティブ賞与を支給しています。従来は、第2四半期と第4四半期に賞与関連費用を計上することが多く、第4四半期の営業利益が急に減少するように見えることもあり、業績予測がしづらい要因となっていました。

そこで、当期より会社計画段階で四半期ごとに費用を平準化しています。実際には、業績を勘案し、第1四半期と第2四半期に計上しました。スライドに記載のとおり、四半期ごとに平準化しているため、第4四半期の業績影響を少なくできると考えています。

新卒採用に関して、当然ながら4月より人件費が増えていきますが、こちらは計画段階で想定しています。

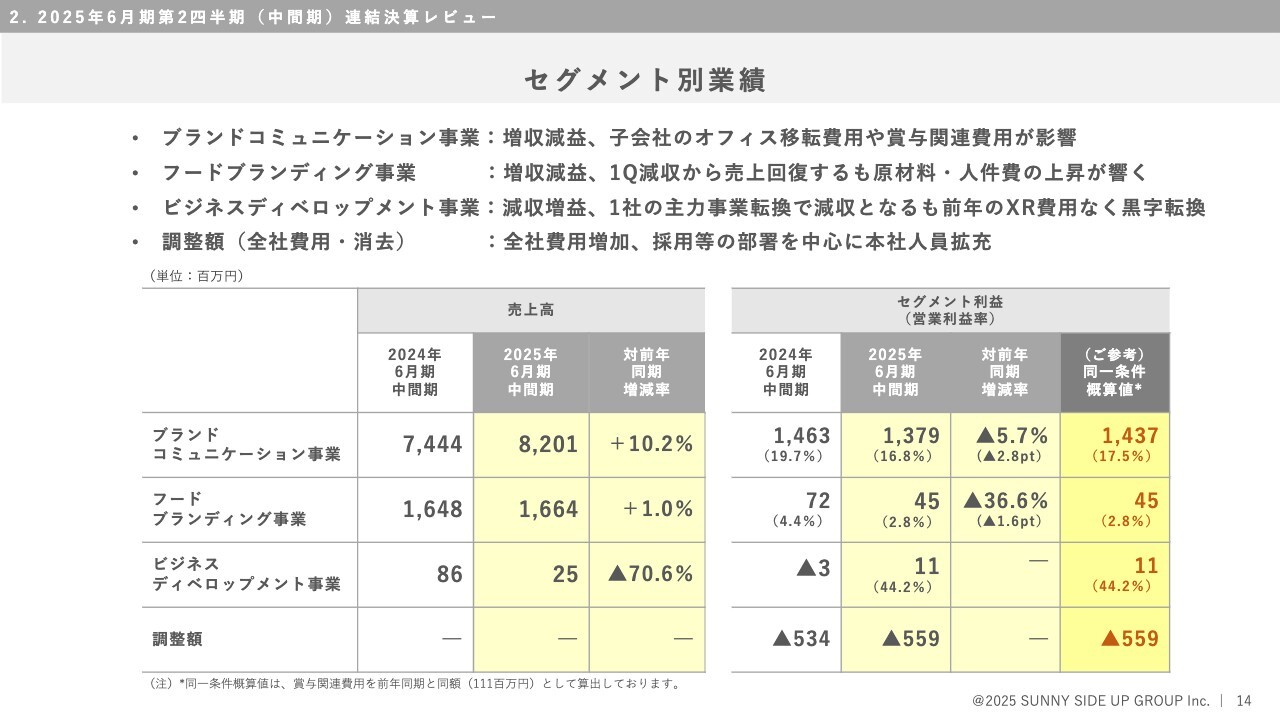

セグメント別業績

渡邊:セグメント別の業績について説明します。

ブランドコミュニケーション事業は増収減益となりました。これは販管費の増加によるものです。主に、賞与関連費用と子会社のオフィス移転費用の2つが影響しています。2020年3月にM&Aを行ったステディスタディは、業績が順調に推移しており、さらなる成長に必要な人員を確保できるよう、オフィスを拡張移転しました。

フードブランディング事業は、インバウンドも好調で売上も回復しています。ただし、原価が上がってきているため、メニュー改編時に単価を見直すなど、改善していきたいと思っています。

ビジネスディベロップメント事業では、前期にXR事業を立ち上げましたが、想定していたシナジーが見込めず、他社に移管しました。前期にその費用を計上していましたが、当期はその費用がなく、営業利益が改善されています。当事業に加わったコンサルティングが軌道にのれば、さらに大きな改善が見込めるのではないかと思っています。

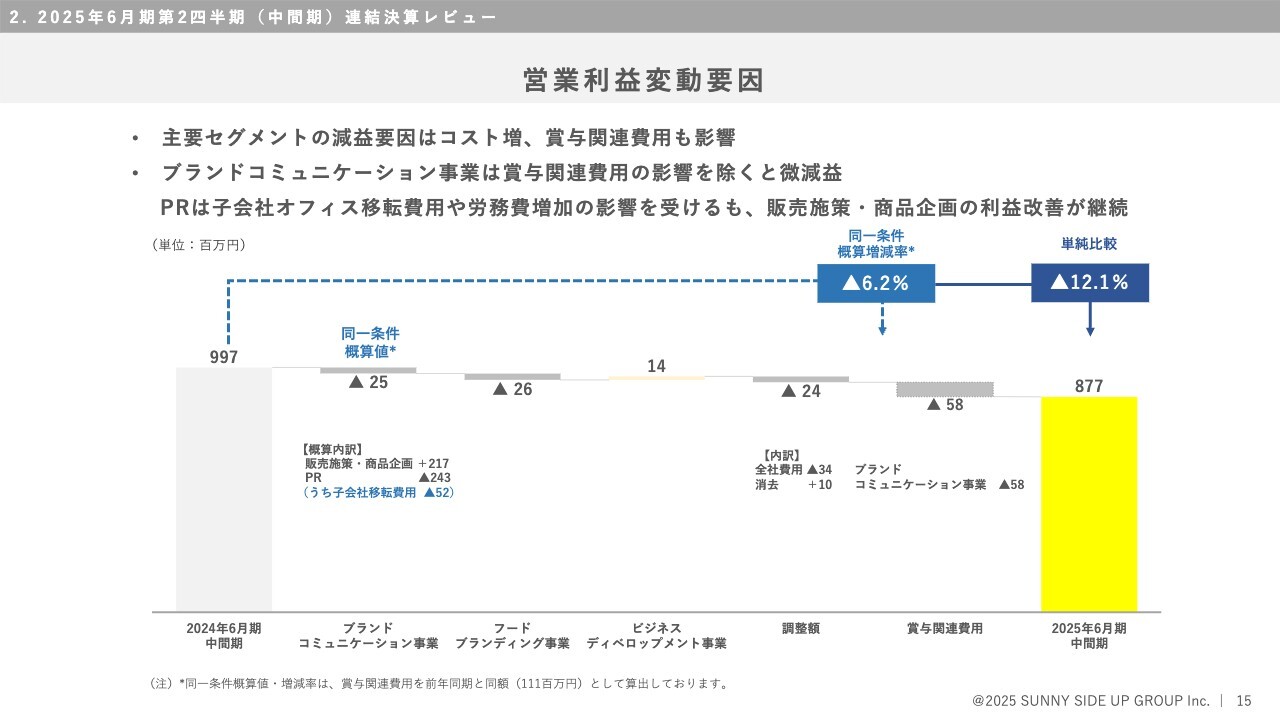

営業利益変動要因

渡邊:営業利益の変動要因についてです。先ほどの説明のとおり、賞与関連費用の平準化と子会社オフィスの移転費用の2つが減益要因となっています。ただし、今後は改善していくものと見ています。

四半期別売上高推移

渡邊:四半期別の売上高推移です。当社では第2四半期の売上高が大きくなる傾向にあり、当第2四半期もきちんと売上高を確保しています。販売施策・商品企画が非常に好調で、大手コンビニエンスストアのキャラクター関連商品の施策などにより、売上を大きく伸ばすことができました。

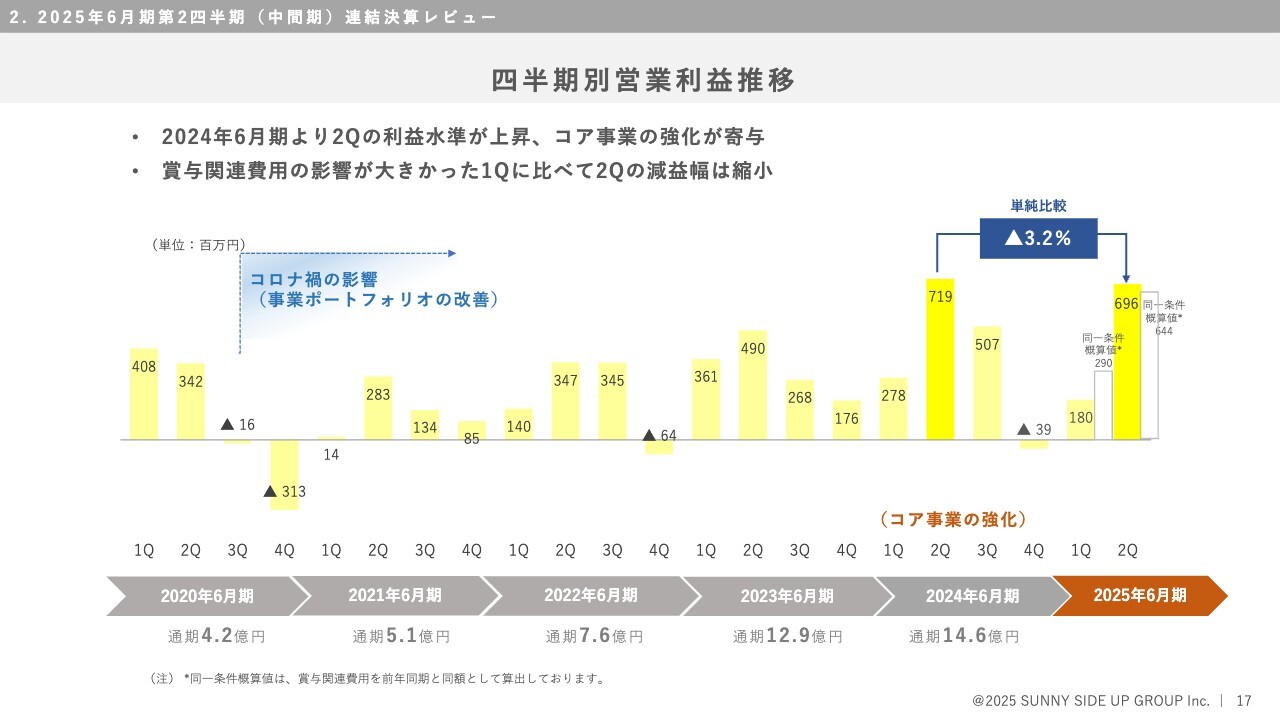

四半期別営業利益推移

渡邊:四半期別の営業利益の推移です。売上高と連動して、第2四半期が大きくなっています。

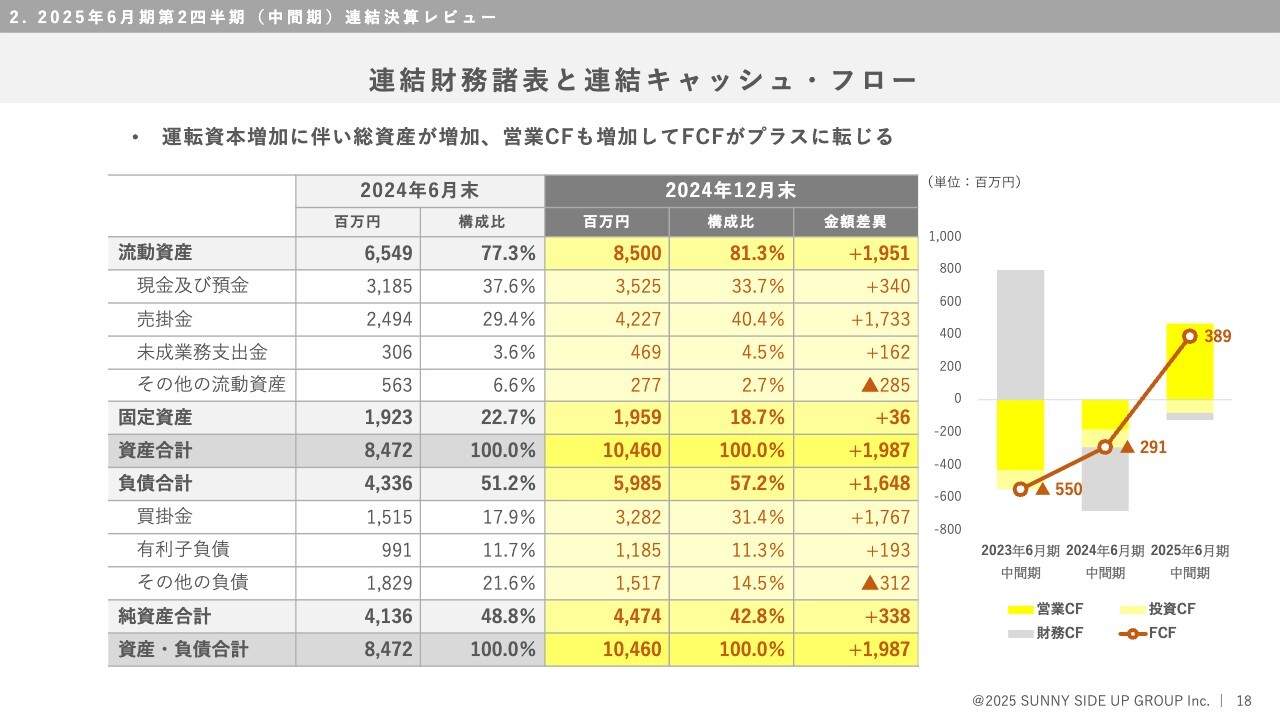

連結財務諸表と連結キャッシュ・フロー

渡邊:連結財務諸表と連結キャッシュ・フローです。フリー・キャッシュ・フローは順調に推移しています。

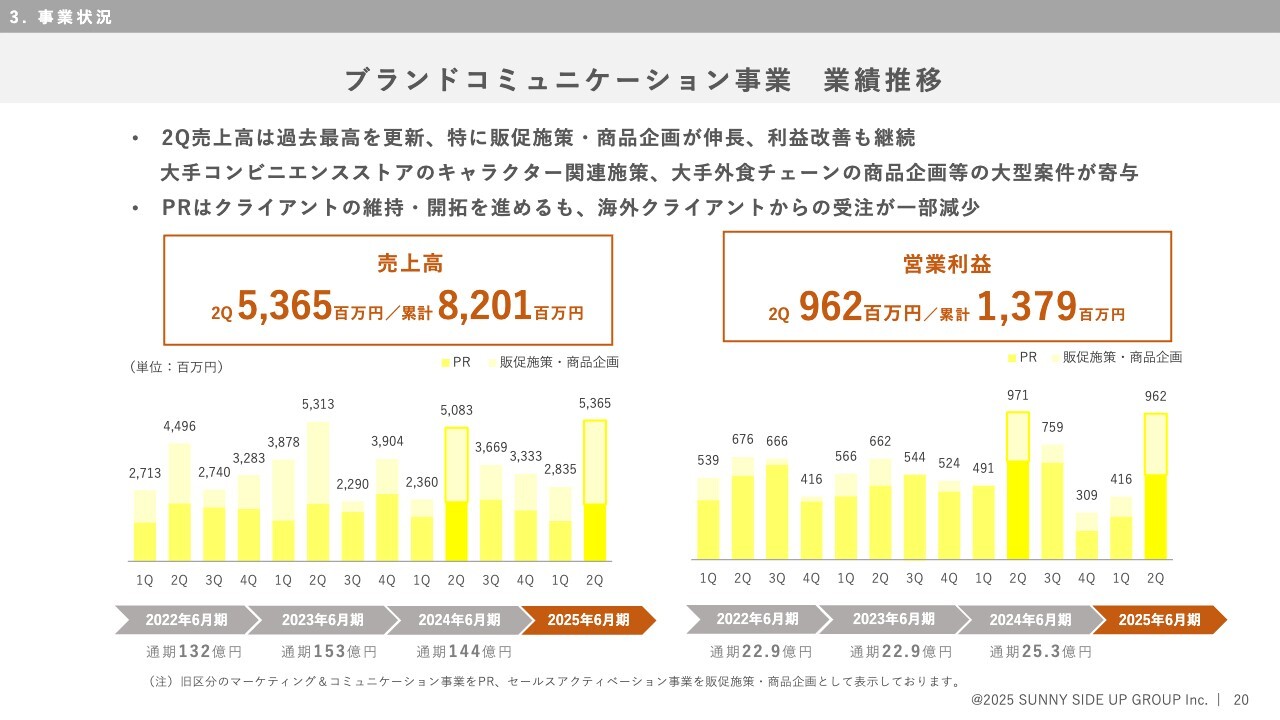

ブランドコミュニケーション事業 業績推移

渡邊:事業状況について説明します。まずは、主力のブランドコミュニケーション事業の業績推移です。

第2四半期の過去最高売上高を更新しました。先ほど説明した大手コンビニエンスストアの販促施策や商品企画のビジネスが大きく伸び、堅調に推移しています。ヒット商品を生むと、人件費は一定で売上高と営業利益が伸びていくため、ここにも注力していくべきだと考えています。

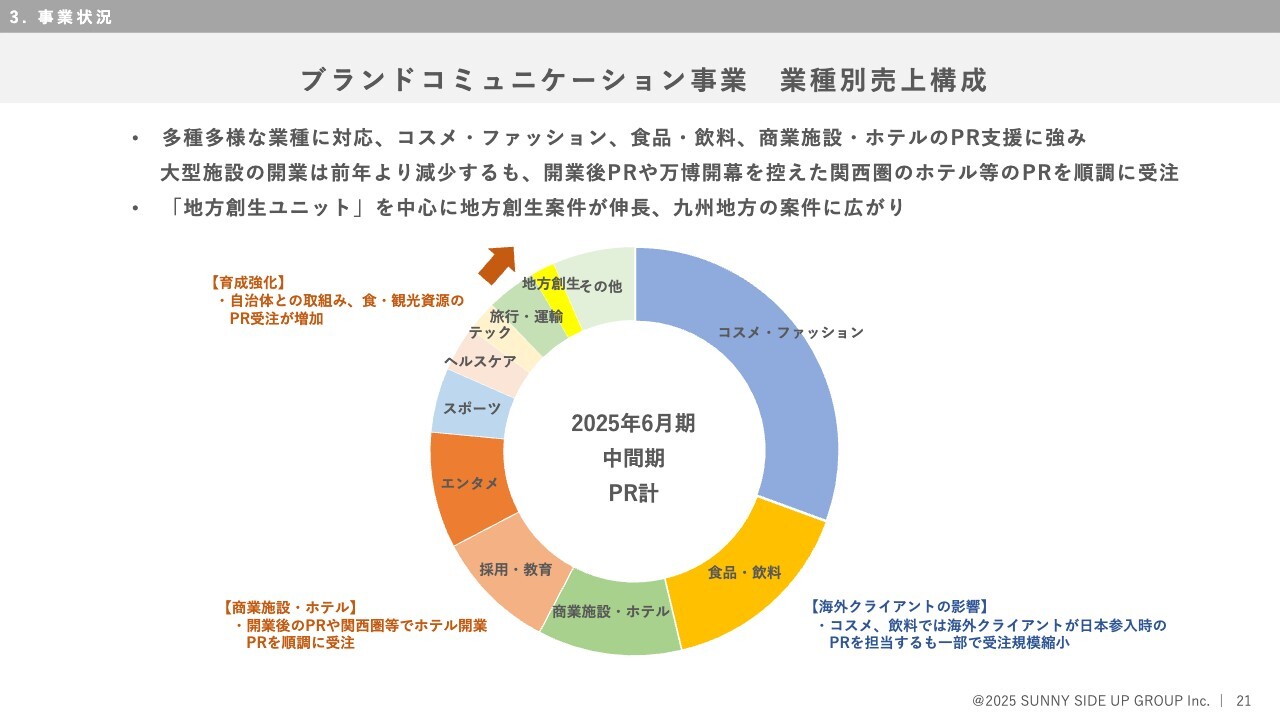

ブランドコミュニケーション事業 業種別売上構成

渡邊:ブランドコミュニケーション事業の業種別売上構成です。さほど大きな変化はなく、コスメ・ファッション、食品・飲料、商業施設・ホテルのPR支援を行っています。スポーツに関しては、4年に1度のオリンピックやワールドカップなど、スポーツイベントの開催に合わせた変動がある程度だと見ています。

坂本:売上高比率が大きい業種への取り組みを教えてください。コスメ・ファッションや食品・飲料がかなり多いですが、取り組みの特徴や普段から実施していることなどどちらでもかまいませんので、お聞きできれば見ている方の理解も深まると思います。

渡邊:コスメ・ファッションに関しては、海外、特に韓国などのコスメが大人気です。韓国のほか、最近では中国のブランドも増えています。もちろん、日本のコスメも含まれます。コスメ・ファッションはライフスタイルの変化に関わっており、かねてより注力してきました。

坂本:昔から強かった分野ということですね。

渡邊:おっしゃるとおりです。受注が拡大し、さらに海外ブランドのPRを当社で受注する状況になります。食品・飲料も創業当時から取り組んでおり、大手メーカーのチョコレートや飲料のPR支援を行っています。また、アルコールのブランドのPRも担当しています。

坂本:商業施設・ホテルも昔から注力していたのでしょうか?

渡邊:こちらは現在、取り組みの規模がかなり大きくなっており、渋谷の再開発や虎ノ門・麻布台地区の再開発のPR支援を行っています。こちらは、開業したら終わりというわけではなく、開業後もさまざまなイベントやPR施策を行うなど、継続して担当させていただいている状況です。施設開業の時期など変動はありますが、今もさまざまな開業PRに関わっています。

ブランドコミュニケーション事業 PR支援事例

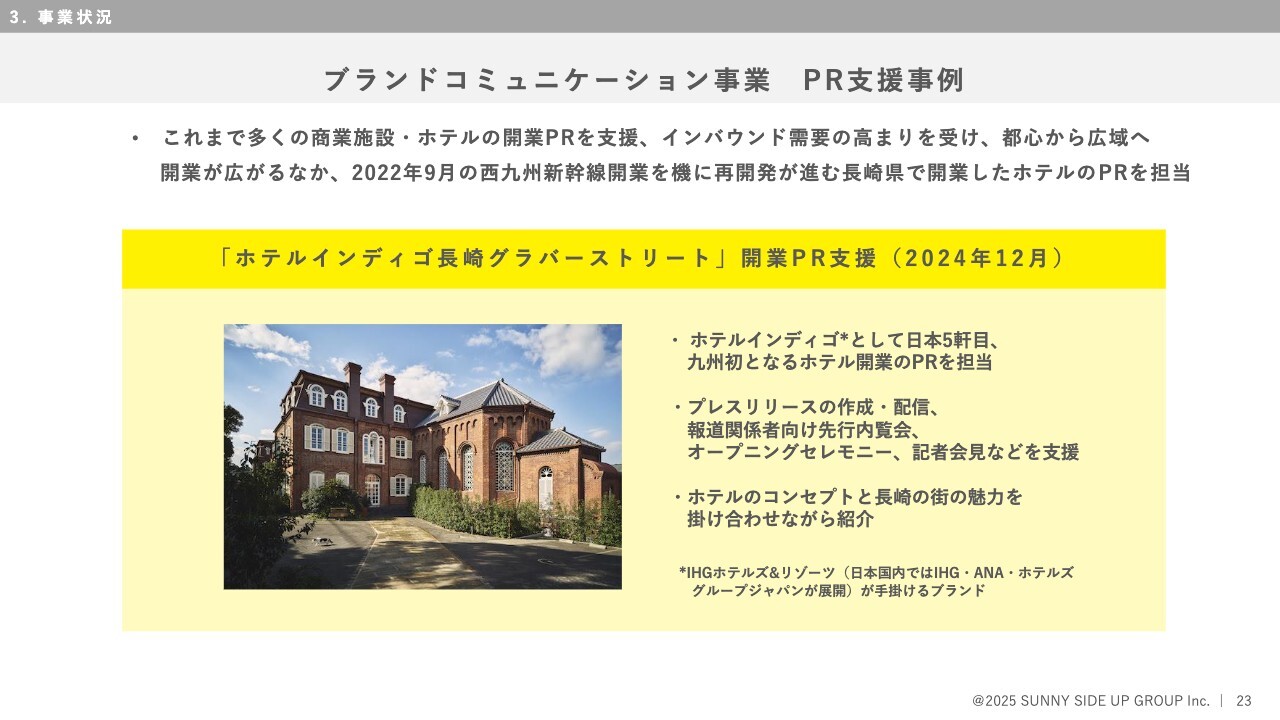

坂本:続いて、ブランドコミュニケーション事業のPR支援実例をご紹介いただきます。先ほどの業種別売上構成で旅行・運輸が伸びているのは、もともと商業施設・ホテルなどに取り組んでいたつながりもあると思います。そのあたりを含めてご説明をお願いします。

渡邊:当社は、さまざまなホテルのPRを行っています。現在も、2025年春開業の海外ハイブランドのホテルなど、さまざまなPRに取り組んでいます。

ホテルが開業すると、周辺地域にも需要が生まれます。そこで当社は地域の情報を収集し、ホテルの開業PRに携わるだけではなく、ホテルが進出した地域の自治体の公募案件に入札・受注するなど、シナジー効果を狙っています。

現在は九州地方にスタッフを常駐させるなど、リソースを集中的に配分しています。事例として、熊本県の「食のみやこ くまも都」というPR支援を挙げていますが、官公庁のビジネスが増えてきています。

ブランドコミュニケーション事業 PR支援事例

渡邊:「ホテルインディゴ」として日本で5軒目、九州初となる「ホテルインディゴ長崎グラバーストリート」の開業PRを担当しています。

坂本:ホテルが伸びてきたのはもともと取り組んできたこと、また情報を連携しながら自治体からの受注も加わってきているとお話しいただきました。御社はイベント等のPRをメディアに取り上げてもらう力もあるため、御社にPRを依頼する企業が多いのだと思います。コスメや食品と同じく、地方創生でもノウハウが溜まってきているのでしょうか?

渡邊:おっしゃるとおりです。

坂本:自治体の予算は増えていますか?

渡邊:総理からも「地方創生」という言葉が出ておりますが、自治体の首長からも政府へ要望を出しており、政府もそれに応えるかたちで対応してきたと思います。

なお、当社の執行役員に就任した中田英寿氏(以下、中田)は、2006年の現役引退後に世界各地を旅し、その後は日本全国を旅し、伝統工芸や酒蔵の魅力を伝えています。各都道府県を毎月のように訪れ、非常に強いネットワークを築いており、当社のPRチームと、中田が地方創生について深めてきた知見を掛け合わせることにより、さらなるシナジーが生まれるのではないかと考えています。

坂本:中田さん以外にも、このようなかたちでPRに絡めて活動する著名人の事例はありますか?

渡邊:あります。中田が地方創生に関わり、伝統工芸や日本酒の造り手のもとを回っていますが、芸能人や文化人のなかにも酒蔵や農家を回っている方がおられます。

一人で酒蔵や農家を回って大きな力にすることは難しいのですが、中田がいることですから、当社としてもこのネットワークを大きくできると考えています。活動されている方を国内最大級の日本酒イベント「CRAFT SAKE WEEK」にお招きするなどして、今後一緒に取り組みができないかと提案することもできると思います。

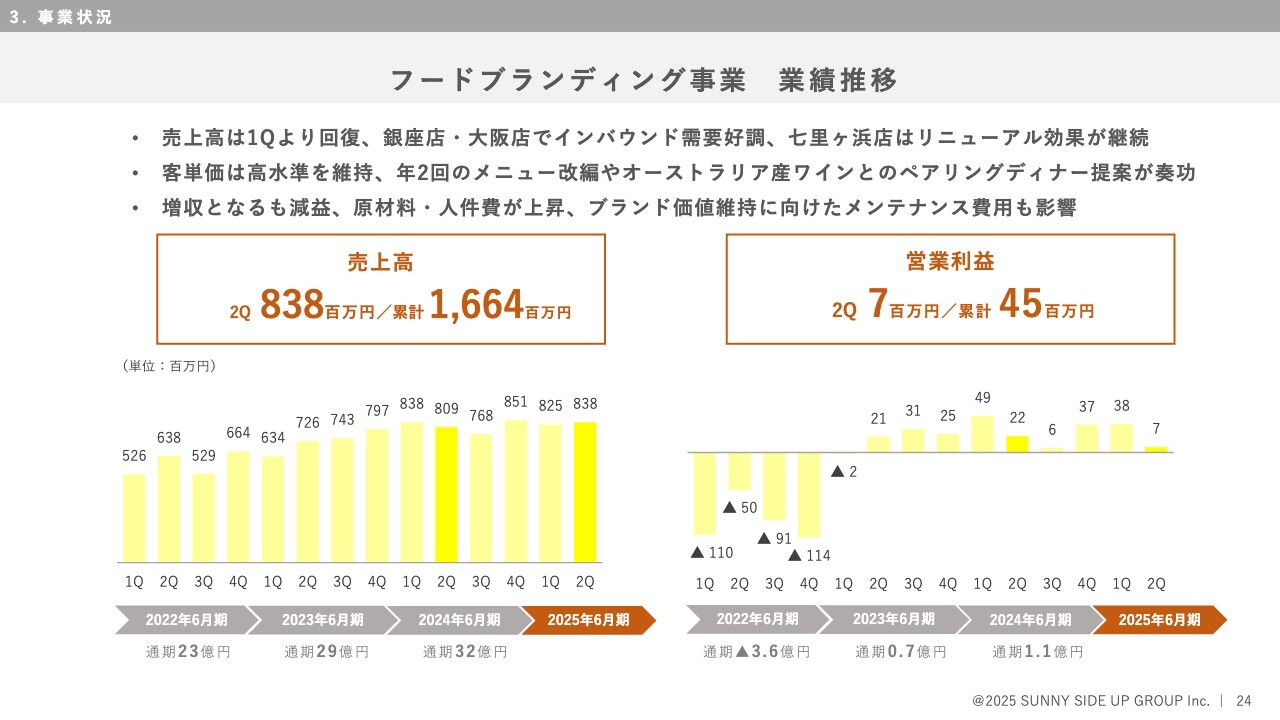

フードブランディング事業 業績推移

渡邊:フードブランディング事業では、「bills」を国内に7店舗と韓国に2店舗展開しています。インバウンドの効果もあり、銀座の店舗はまるで海外のような雰囲気です。原価は上がったり落ち着いたりしますが、サービスの向上とともに、メニュー改編を行いながら吸収したいと考えています。

坂本:コロナ禍が明けてからは利益が十分に残るかたちになっていると思います。会場からの質問を見ると、フードブランディング事業に興味を持つ方が多いようです。インバウンドによる恩恵やインバウンド数が一段落した後の見通しを、現在の出店計画とともに教えてください。

渡邊:フードブランディング事業は現在、インバウンドの効果が大きく出ていますが、立地の影響はあると思います。銀座店は朝から満席になることが多く、中東やアメリカ、欧州、アジアなど、さまざまな国の方々が来店しています。

我々が海外に行っても日本食を食べたいと思うように、外国の方も洋食を食べたいようです。日本食が目当てで旅行されている方も来店しますし、銀座店には毎日来店される方もいます。また、大阪や京都を訪れて東京へ戻った後、再び来店される方もいます。

また出店に関しては、さまざまな国の富裕層の方から「ぜひ自分の国に」というオファーをいただくこともあります。

坂本:観光地にも出店していますが、今後も出店を目指すなら国内より海外になりますか?

渡邊:そうですね。過去、コロナ禍の影響を受けてハワイから撤退していますが、特にワイキキは非常に難しい場所でした。今後海外出店を検討するとしても、当社がリスクを取らないことが前提で、フランチャイズによる出店はあり得ると思っています。

国内で出店するとしても、やはり好立地に出店することが条件です。ただし、既存店舗にはまだPRによる売上や利益の改善余地があるため、まずは既存店舗の運営に集中し、売上と利益を戻していきたいと思っています。

坂本:当面はこの業態での勝負になりますか? 新しい業態にも挑戦するイメージですか?

渡邊:現時点では、PRを活用した「bills」のブランディングに注力します。当社に海外進出のオファーがあるのは、やはり「bills」のPRが成功し、成長し続けていることが呼び水になっていると思います。

坂本:「なぜフード事業を行っているのか」という質問に応じるとすれば、ここでシナジーが生まれているからという回答になりそうですね。

渡邊:まさに、開業から現在に至るまでの「bills」のPRの成功が、ドアオープニングツールになっていると思います。「bills」のPRはブランドコミュニケーション事業のグループ会社に発注しています。グループ内でPRを行ってきたからこそ生き残ってこられた部分があり、自ら体感してきたことを説明することによって、次の依頼に繋がっていると思っています。

坂本:主力のブランドコミュニケーション事業に比べて利益率が低いという話ではなく、御社の事業全体を包括して考えているということですね。

渡邊:おっしゃるとおりで、ブランディングビジネスを自ら実証実験している感じです。加えて、最近は利益も安定しています。

ビジネスディベロップメント事業 業績推移

渡邊:ビジネスディベロップメント事業では、新たな事業を創出しており、こちらでコンサルティングを展開しています。

中長期の事業成長イメージ

渡邊:中期成長戦略について説明します。基本方針として、コア事業で手堅い成長を続けていくことに注力します。

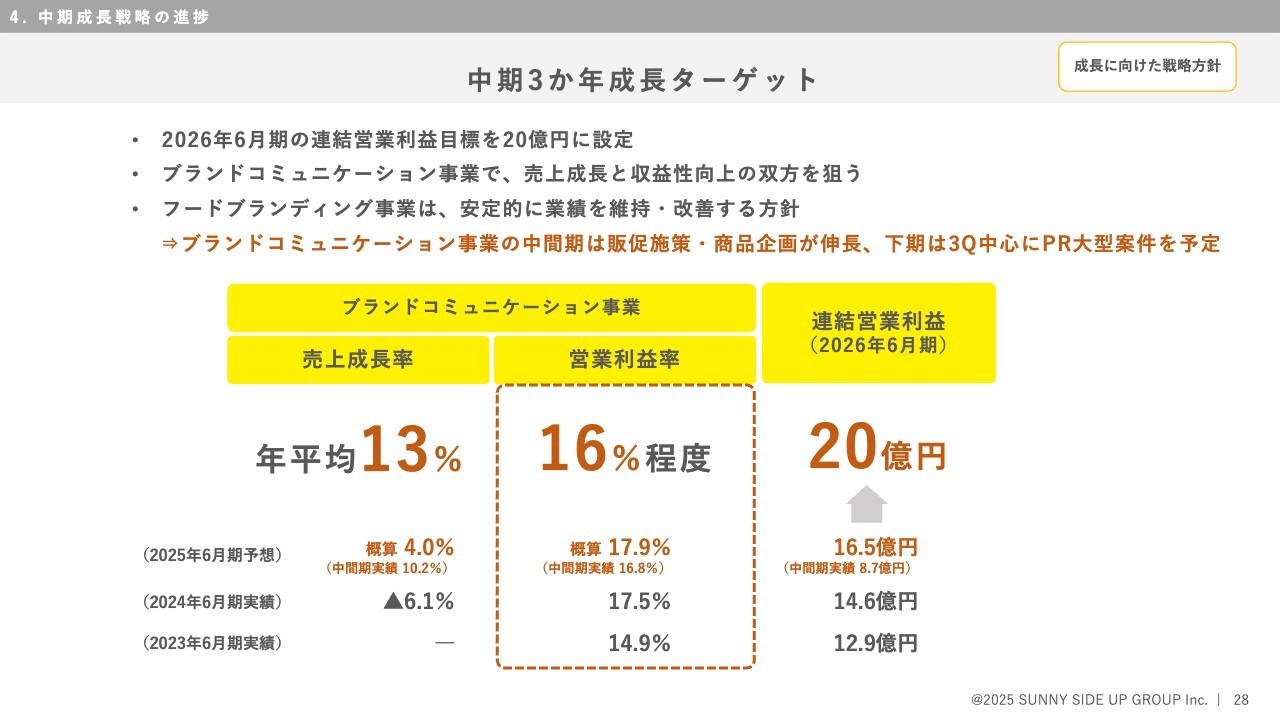

中期3か年成長ターゲット

渡邊:成長ターゲットとして、連結営業利益20億円を目指しています。そのために、ブランドコミュニケーション事業で年平均13パーセントの売上成長と、16パーセント程度の営業利益率を確保していきます。

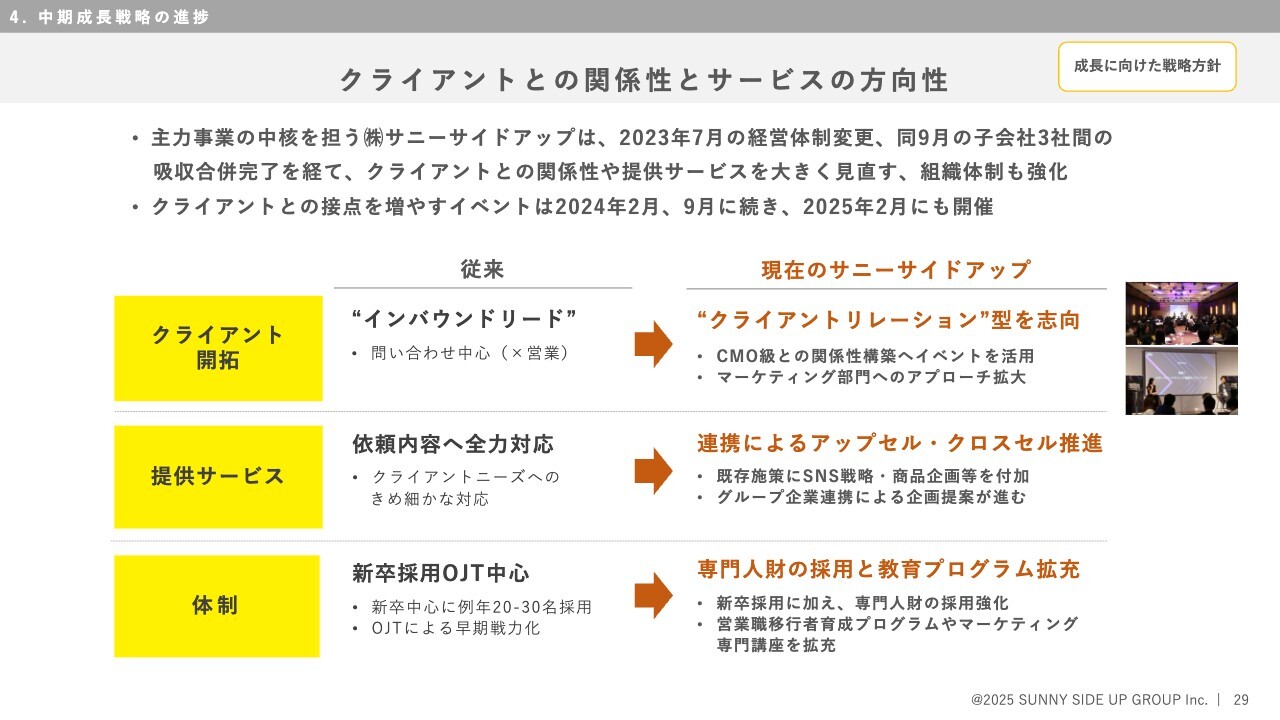

クライアントとの関係性とサービスの方向性

渡邊:現在はマーケティング責任者との関係性構築に取り組んでおり、接点を増やすためのイベントも複数開催しています。これらの結果、広報だけでなく、マーケティング部署へのアプローチも広がっています。

提供サービスは、グループ会社間で連携しながら、PRと商品企画、PRとSNS戦略策定など、複数のサービスを組み合わせて提案することが増え、受注実績も積みあがってきています。

これらの営業政策の変化を支えるため、専門人財の採用や教育プログラムの拡充など、体制の整備を図っています。

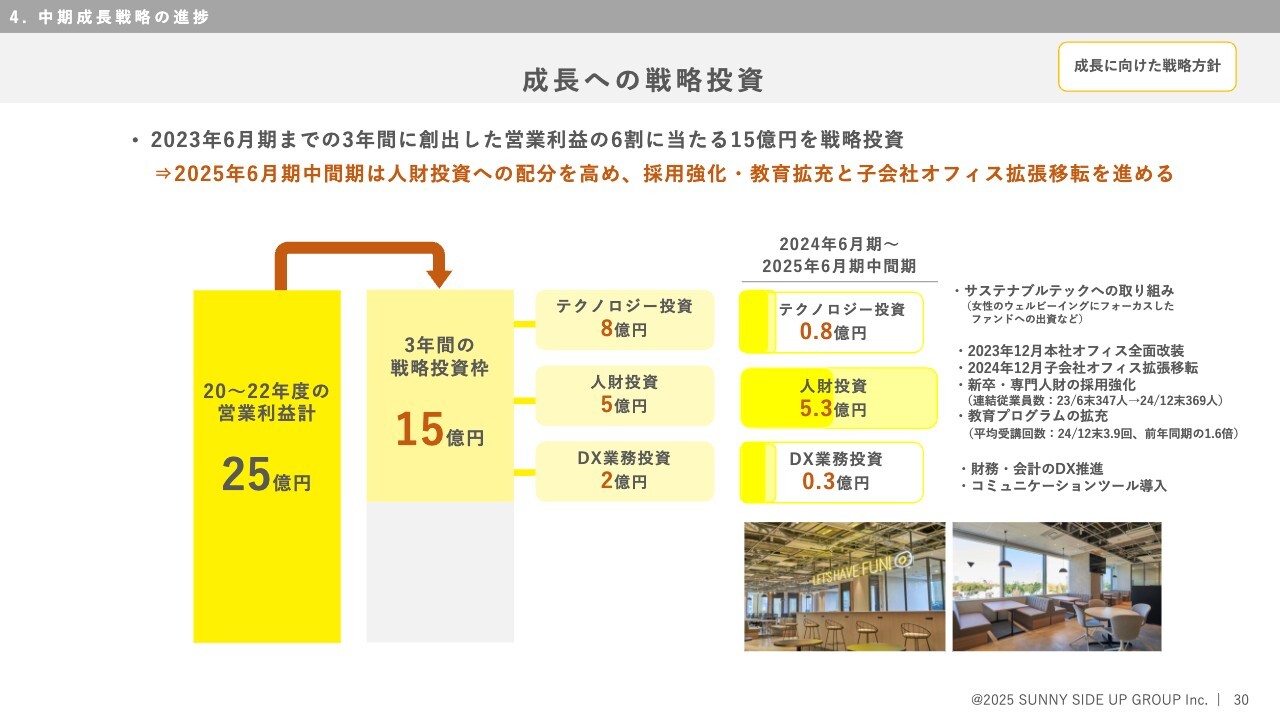

成長への戦略投資

渡邊:成長への戦略投資について説明します。先ほどお話ししたように、子会社のステディスタディのオフィスを拡張移転しました。中長期的に必要な人財を確保し、同社をより成長させます。

坂本:戦略投資の原資が営業利益というのは、投資家として大変わかりやすいです。現中期経営計画が終了した後も、原資を営業利益に求めることを基本としますか? 環境次第で経営パターンが変わることもあると思いますが、今後のイメージを教えてください。

渡邊:現状は営業利益を原資に戦略投資をしていますが、M&Aに関しては、2020年3月にステディスタディを子会社化してから行っていません。のれんの償却も終わってきており、M&A戦略の効果が順調に出ています。そのため、今後20億円の連結営業利益を目指しながら、人財投資の加速に加え、M&Aを再開したいと考えています。

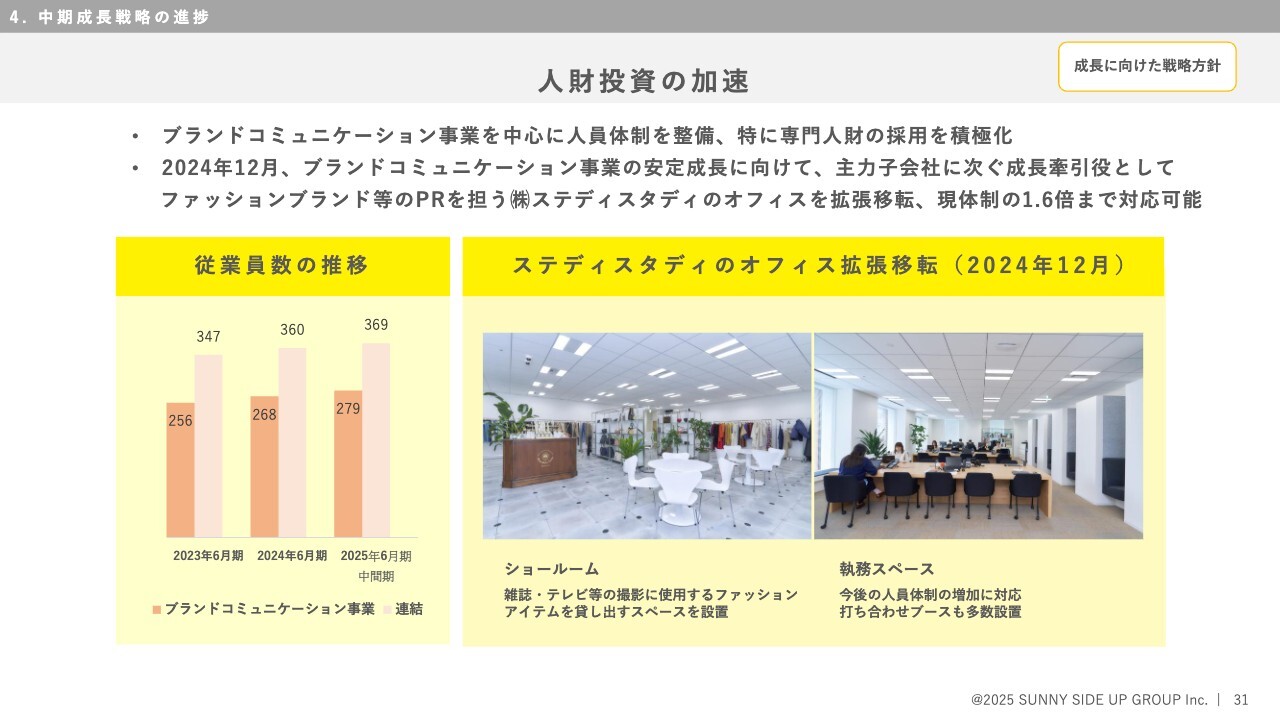

人財投資の加速

渡邊:こちらは子会社のステディスタディのオフィス移転後の状況です。クライアントにハイブランドが多いため、北青山(東京都港区)に移転し、さらなる成長を見込んでいます。

坂本:子会社は他にもありますが、オフィス移転への投資はある程度落ち着いたのでしょうか? 拡張移転により、コミュニケーションや業務上で生まれるプラス面についても教えてください。

渡邊:ステディスタディでは、ハイブランドのPR支援を行っており、特徴としてファッションアイテムを貸し出すショールームの機能を持っています。旧オフィスでは、ラックが拡張できず、クライアント数を増やせない状況でしたが、新オフィスではラック数を倍増できる規模となっています。

一方、移転にあたって、旧オフィスと新オフィスと賃借料が二重にかかる期間が発生するなど、利益を大きく圧迫しました。

坂本:圧迫は翌期には解消しますか?

渡邊:解消します。なお、オフィス拡張により今後の人員増加にも対応でき、クライアント数の増加に対応できる体制が整っています。

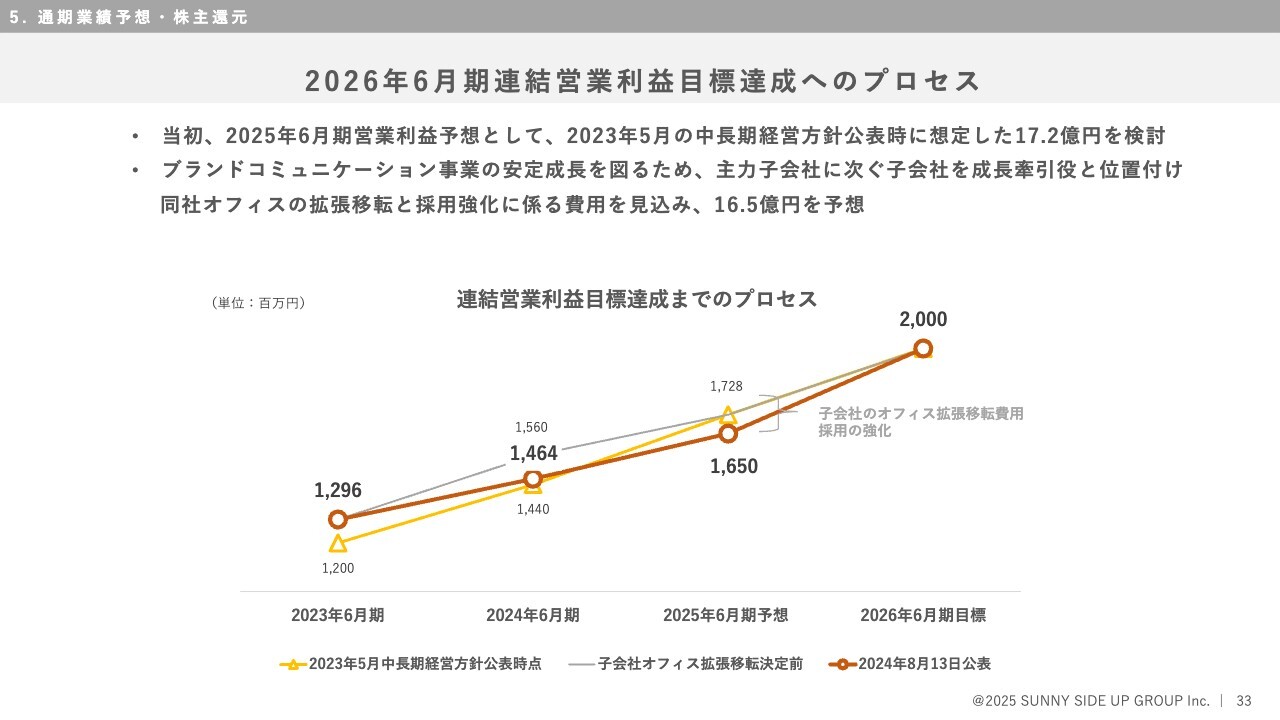

2026年6月期連結営業利益目標達成へのプロセス

渡邊:通期業績予想です。2026年6月期の営業利益は16億5,000万円を目指します。先ほどお話ししたように、子会社のオフィス移転費用が影響しましたが、中長期成長方針に沿って成長を続けていきます。

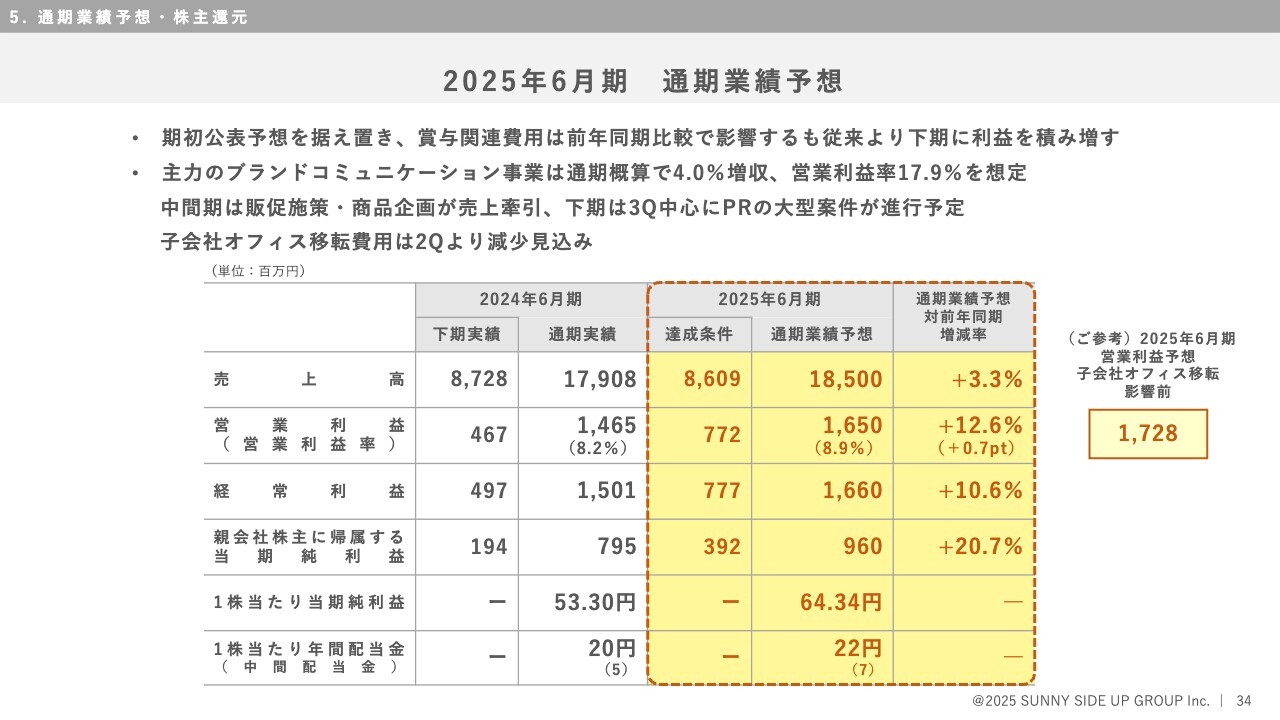

2025年6月期 通期業績予想

渡邊:通期業績予想は据え置きとし、賞与関連費用を平準化させることで、第4四半期も業績を改善していきたいと考えています。

株主還元方針と配当予想

渡邊:株主還元方針と配当予想です。当期の中間配当は、前期から2円増配し、1株当たり7円とし、年間配当金は1株当たり22円を予想しています。配当性向30パーセント程度を意識し、安定的な配当ができると考えています。

以上で、説明を終わります。

質疑応答:中田英寿執行役員の役割や貢献度について

井上綾夏氏:「中田英寿さんの貢献度について、具体的な例があれば教えてください。執行役員としての役割などについてもお聞きしたいです」というご質問です。

渡邊:グループ経営会議で経営全般に対する助言をお願いしています。その背景には、中田が携わってきたサッカーチームにおけるリーダーシップ、また伝統工芸や酒の造り手を回って得られた地方創生に対する知見があります。

地方創生案件に携わるスタッフにとってプラスになっていますし、一緒に行ってきた「CRAFT SAKE WEEK」で、来場されたクライアントとのネットワークをさらに広げようとしています。これらにより、業績改善にも貢献してもらっています。

質疑応答:人財投資と人財採用戦略について

坂本:「人財投資や人財採用戦略について教えてください」というご質問です。今後より広い市場に挑戦するにあたり、もともとの人財に加えて、発注者側の視点をもった人財を活用していくとのことでした。現在足りない部分と将来の成長について、お話しできる範囲で教えてください。

渡邊:まず人財採用として、新卒社員を増やしています。現在、子会社それぞれで新卒採用をするのではなく、当社で採用してグループ各社に所属してもらっています。例えば、先ほどのステディスタディは、規模が小さく、新卒採用ができていませんでしたが、現在はできるようになってきています。採用後は、2年から3年かけてリーダーに育てていきます。

また、専門人財の採用として、PR会社のみならず、コンサルティング会社出身者の採用も増やしています。

坂本:現在の新卒採用と中途採用の規模はどれくらいなのでしょうか?

渡邊:新卒採用は30名から40名弱、中途採用も同じくらいの規模です。成長したスタッフがステップアップを希望して退社することもあるため、その分は中途採用で増やしています。

ただし、退社後にフリーランスとして起業する方もおり、退社した後も一緒に仕事をするケースがあります。育てた社員が他社に行ってしまい、当社に全く関わらなくなるのではなく、発注権限を持つ立場となって、当社へ発注してくれるケースもあります。

坂本:もともと専門職として業務に就いていた従業員がその専門職として独立した後、フリーで仕事をするという話かと思いましたが、逆に発注者側となり御社に注文が返ってくることもあるのですね。

渡邊:そのとおりです。ケースとしてはけっこう多くあります。

坂本:発注側の立場であれば、つながりがあり、よくわかっている会社に発注した方が良いこともあります。良い人財の流動が起きていると思います。

質疑応答:大阪・関西万博関連の仕事について

坂本:「今年開催される大阪・関西万博に関するPR案件は受注していますか?」というご質問です。

渡邊:こちらの仕事も一部行っており、当社社長も先日視察に行っています。

質疑応答:欧米型経営に対する機関投資家の反応と株価向上策について

坂本:株主からは「配当が高い御社は、もっと評価されてもよいのではないか」という声もあります。しかし、投資家が何を見て評価をするかが難しいからこそミスマッチが起こり、それを解消するためにIRセミナーを行うのだと思っています。

御社は過去に優待を廃止されており、どちらかと言うと最近のトレンドである「配当で返す」かたちの欧米型経営を選択していると思います。この選択に対する機関投資家の反応や、株価にはまだ寄与していないものの現在取り組んでいる株価向上策について教えてください。

渡邊:もちろん株価は意識して経営しています。ただ残念ながら、過去最高売上・最高利益を達成しても、さほど株価に影響しなかったのは事実です。一方で、中田の執行役員就任はプラスの影響があったと思います。

やはり当社はPR会社ですので、自社のPRにもう少し力を入れなければいけないとは思っています。しかし当社社長の方針として、黒子に徹している部分もありますし、守秘義務契約などにより公表できない事例も多く、難しいところです。

ただし最近は、クライアントが我々を評価してくださることも増えており、許可をいただきながら、当社の若手スタッフと一緒にメディアに出ていただくかたちを取っています。今後は、当社のPR実績も含めたIRを出していければと思います。

また現在、当社社長が経団連の審議員会副議長を務めています。ダイバーシティ推進委員会委員長も努めており、社会貢献活動の一環としてGR(ガバメント・リレーションズ)にも取り組んでいます。

これらの活動によって、さまざまなネットワークの広がりや最先端かつワールドワイドな政府と経済界の情報を入手でき、戦略を練っていけます。今後は、その効果が必ず評価されてくるのではないかと思っています。

質疑応答:社長と副社長の管掌範囲について

坂本:「社長と副社長がそれぞれ管掌しているところを教えてください」というご質問です。

渡邊:当社では、社長がグループの経営全体を管掌しています。そのほか、経団連をはじめ、社会的意義のある活動を通じて評価されてきたなかで展開しているさまざまなビジネスも管掌しています。

副社長である私は、M&Aや財務面も含めたグループ会社のマネジメントを管掌しています。

質疑応答:M&A戦略について

坂本:個人投資家は御社のM&Aに注目しています。御社のM&A戦略について教えてください。

渡邊:PR会社としてファッション領域の知見を広げるため、2020年3月にステディスタディをグループ化しました。コロナ禍となってM&Aはストップしていましたが、今後は再開していく方針です。

M&A戦略の対象になるのは、ブランドコミュニケーション事業に関連する会社です。セールスプロモーションやファッションのPRなど、ブランドコミュニケーションに関する会社に限るという軸は崩さずに領域を広げ、ワンストップ型で提供できることをさらに増やしていきます。

渡邊氏からのご挨拶

渡邊:拙い説明でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。これからの成長に向けてメンバーはさらに努力していますので、ご期待いただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

2180

|

968.0

(11:30)

|

+37.0

(+3.97%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、ヒーハイスト、sante... 今日 11:32

-

「株価3ケタの好業績銘柄」争奪戦へ、爆速上昇・成長テーマ株5連弾 ... 01/31 19:30

-

東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ヒーハイスト、インスペッ... 01/30 15:32

-

前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― 01/27 05:30

-

サニーサイドが反発、PRテック企業のビルコムを子会社化へ 01/26 12:39

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 12:48

-

今日 12:47

-

-

今日 12:44