【QAあり】ヤマトモビリティ & Mfg.新規事業としてEV関連事業を展開 中国IATと連携しEVコンバージョントラック導入に関する唯一無二のビジネスモデルの開発を推進

本日のアジェンダ

重岡幹生氏(以下、重岡):本日は当社の決算説明会にご出席いただき、誠にありがとうございます。代表取締役COOの重岡です。本日はよろしくお願いします。

本日のご説明は2部構成になっています。第1部は私から、当社グループの会社概要と2025年3月期第2四半期決算のご説明をします。次に第2部として当社の新規事業であるEV関連事業の概要、進捗状況、今後の展開等を、鈴木から詳しくご説明したいと思っています。本日はこちらがメインパートとなっています。

会社概要

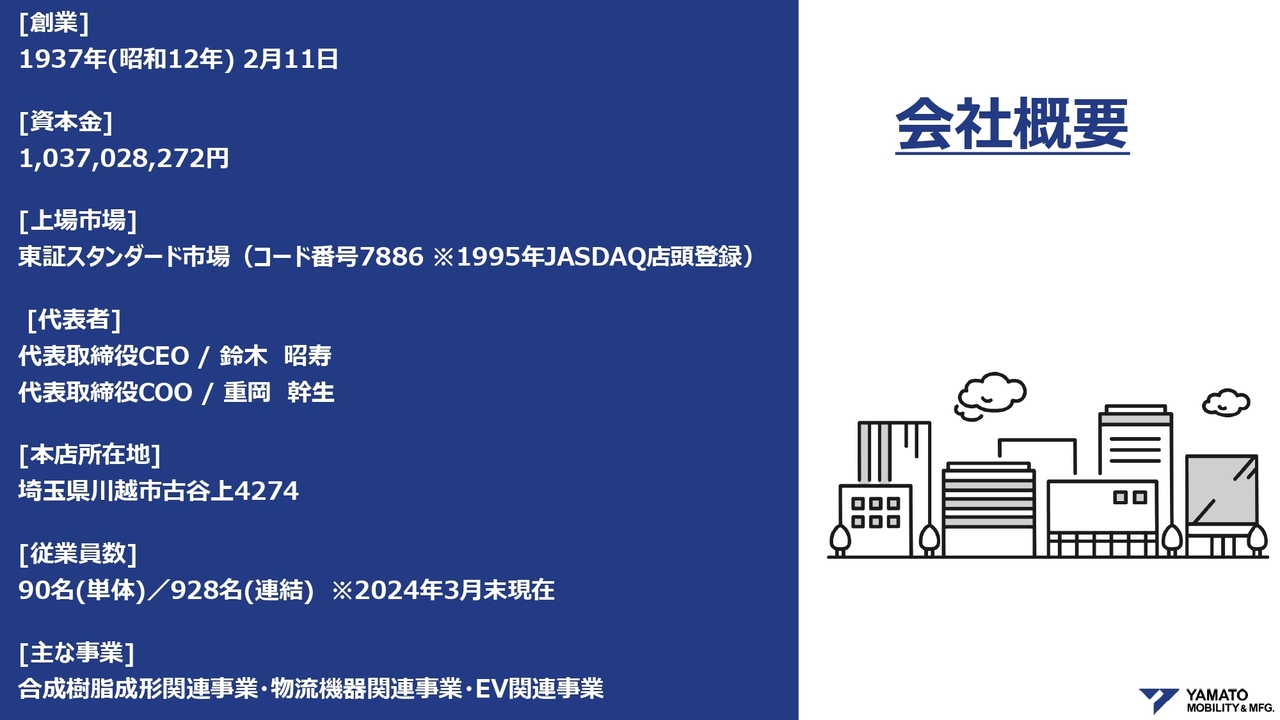

それでは、当社グループの概要からご説明します。当社の創業は1937年です。2024年で創業87周年を迎えることができました。これもひとえに、みなさま方のご支援のおかげです。あらためまして感謝申し上げます。

次に上場関係です。当社は1995年に店頭登録をしており、現在は東証スタンダード市場に上場しています。現時点では当該市場の上場維持基準の一部を満たしておらず、上場維持基準の適合に向けた計画書を提出していますので、それに従って諸施策を進めている最中です。

また、当社は今回、社名を変えています。新たな方向性をみなさまに周知したい、そして100年企業からさらなる100年を目指して、成長と発展を進めていくという決意を示すため、2024年10月1日に社名を「ヤマト・インダストリー株式会社」から「ヤマト モビリティ& Mfg.株式会社」に変更しました。コーポレートロゴもリニューアルしています。

当社の従業員数に関しては単体で90名、グループ全体では928名です。これはパート社員と派遣社員を除いた人数となっています。

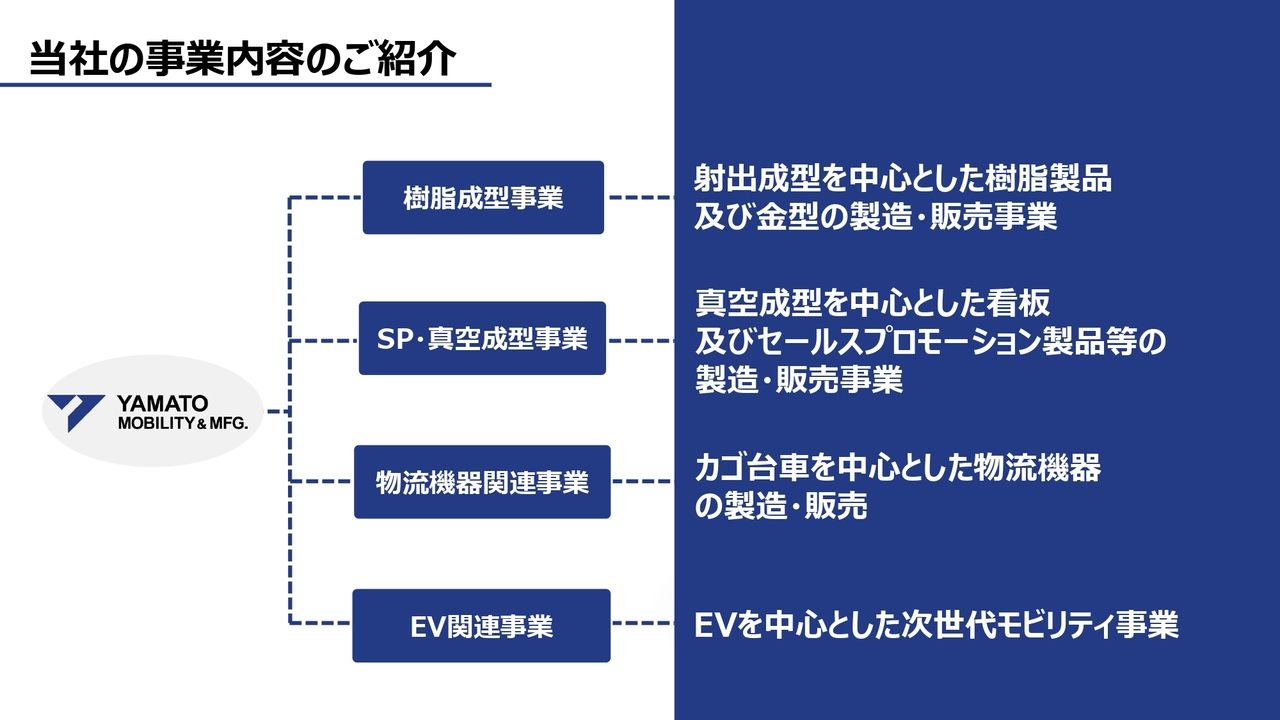

また、当社の主な事業は合成樹脂成形関連事業、物流機器関連事業、そしてEV関連事業になります。

ヤマト モビリティ& Mfg.の拠点

当社グループの国内外の拠点に関してご説明します。日本国内には4つの事業所と2つの関連子会社があり、合計で6拠点あります。海外には中国に3つの関連子会社、フィリピンに1つの関連子会社があり、国内外の合計10拠点にて事業を推進しています。

当社の事業概要については後ほどご説明しますので、ここでは関連子会社の主な事業概要を簡単にご説明します。

埼玉ヤマトは看板や産業資材等の真空成形品の製造・販売、熱硬化性樹脂成形品の製造・販売を行っています。ヤマト・テクノセンターでは、射出成形用精密金型、モールドロック用特殊金型の設計・製造・販売を行っています。

中国の香港大和工貿有限公司と、その関連製造子会社である大和高精密工業(深圳)有限公司では、射出成形品とユニット製品、そして金型の製造・販売を行っています。

上海の亜禡特貿易(上海)有限公司では、中国国内への物流機器関連商品の販売、それと日本に輸出する物流機器の品質及び納期管理を行っています。

最後にフィリピンです。BIG PHILIPPINES CORPORATIONでは、小型精密射出成形品及び金型の製造・販売を行っています。

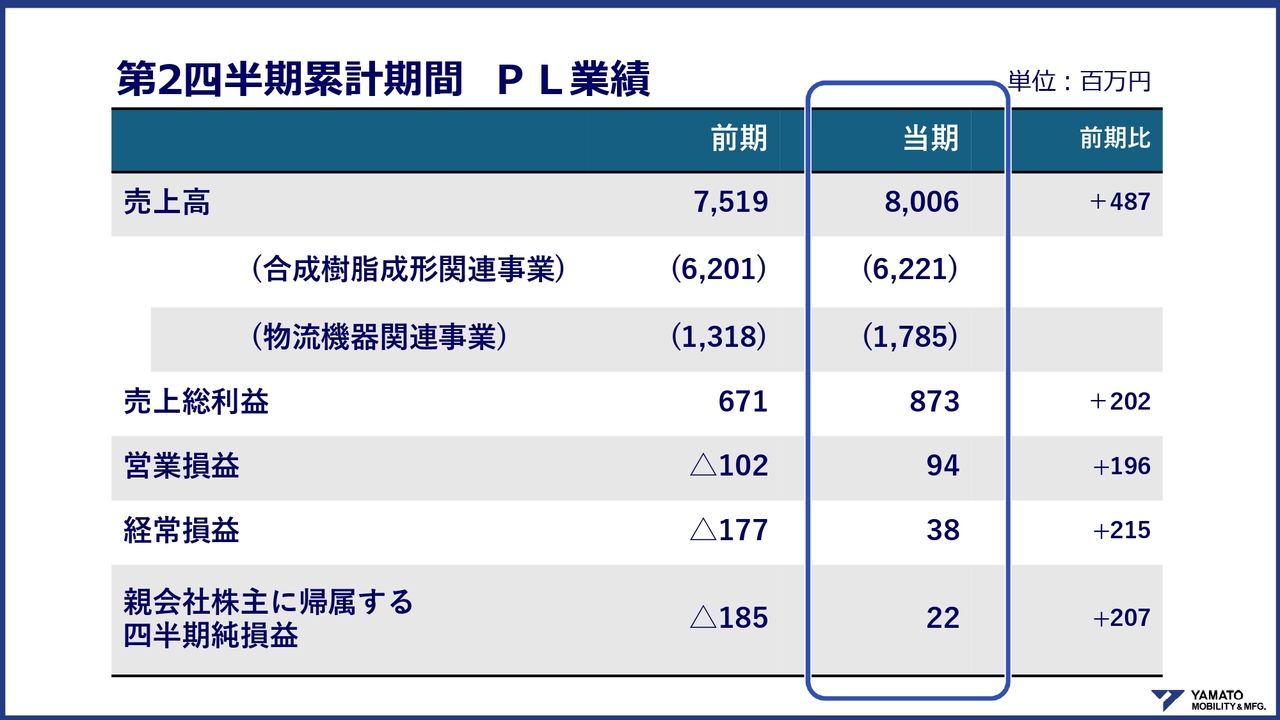

第2四半期累計期間 PL業績

2025年3月期第2四半期の決算概要と今後の見通しに関して簡単にご説明します。当期の第2四半期連結業績に関して、売上高で80億600万円、前年同期比で6.5パーセント増加しました。また営業損益、経常損益、純損益に関しても大幅に改善され、全科目ともプラスに転じることができました。

売上高推移

売上高の推移です。コロナ禍以降、連続して増収になっています。

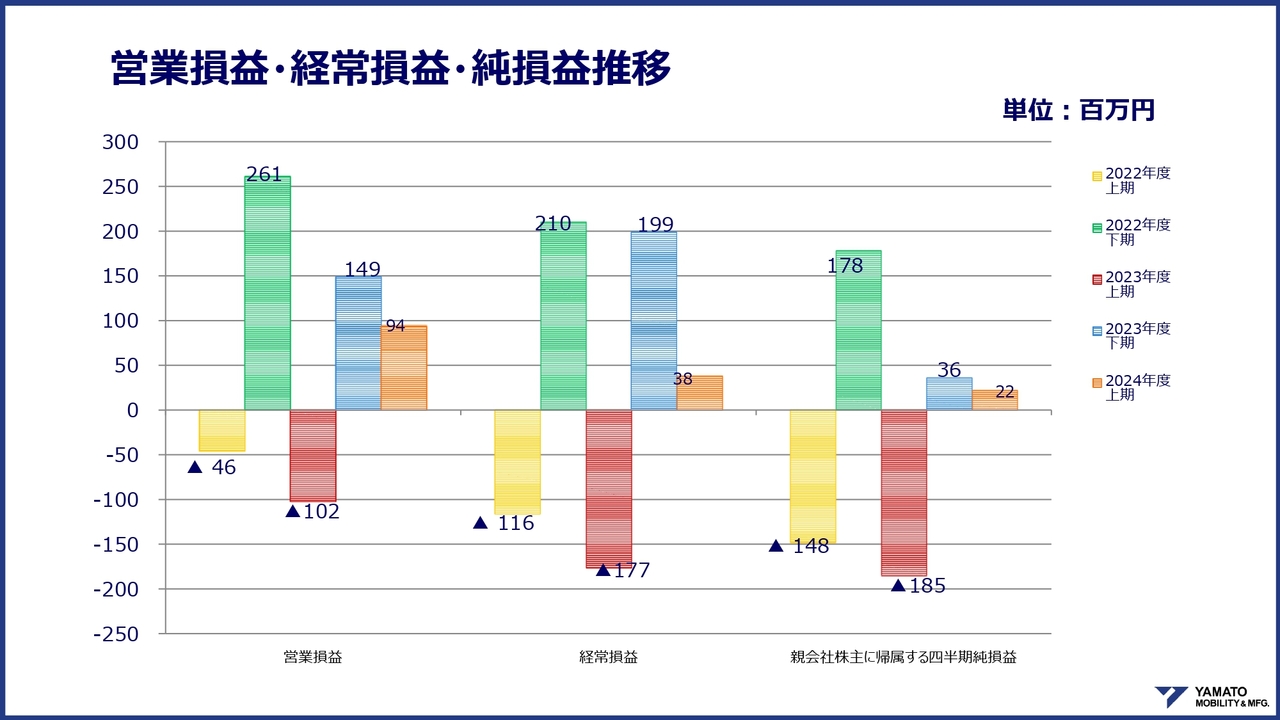

営業損益・経常損益・純損益推移

営業損益・経常損益・純損益の推移はスライドのグラフのとおりです。

売上高推移と予想

上期・下期別の売上高の推移と、今年度下期の予想はスライドのグラフのとおりとなっています。

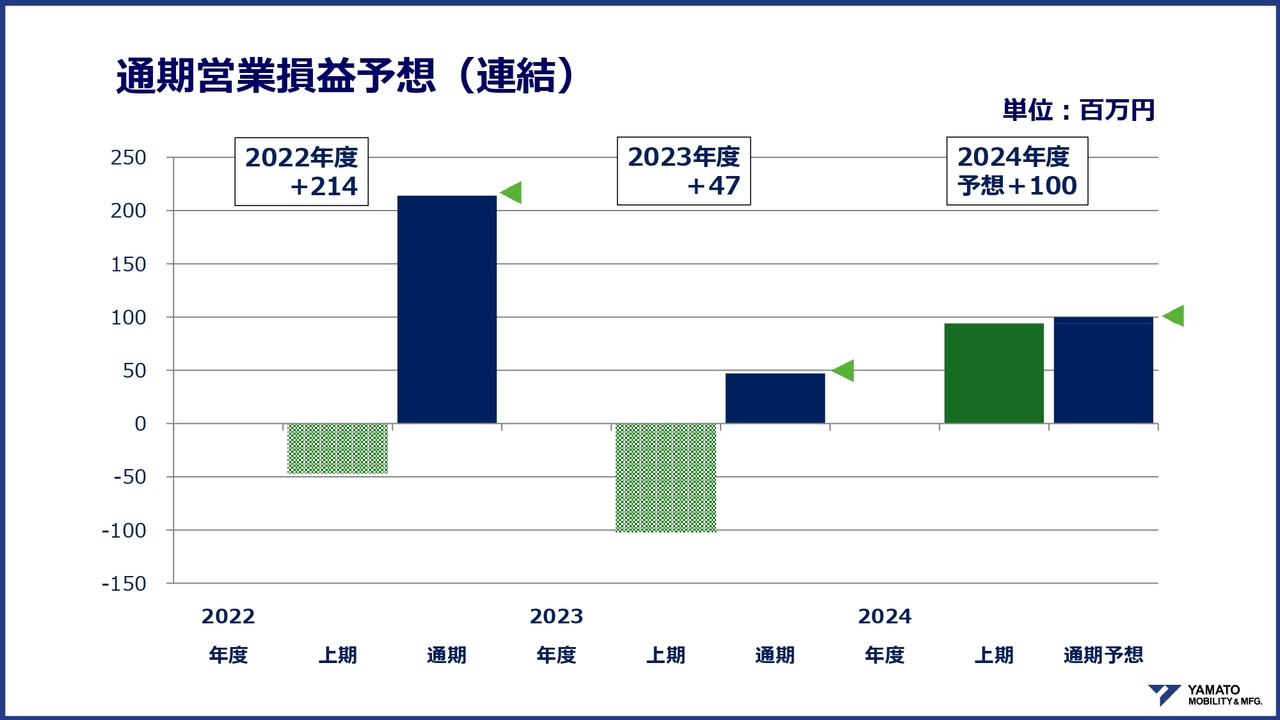

通期営業損益予想(連結)

同様に営業損益の推移と、今期の通期の予想はスライドのとおりです。

今後、当社の収益に大きな貢献が期待されるEV関連事業に関して、開発は非常に順調に進捗しています。しかし、日本向けの商品ということで諸課題があり、それに対応するために開発スケジュールの見直しを余儀なくされました。

結果、当初計画していた第4四半期の販売開始予定が、若干後ろ倒しになっています。このために、すでに発表していますが、売上・利益ともに通期業績は下方修正しています。すでに試作車両の改造は成功していまるため、今年度後半から来期に向けて販売を拡大するために、急ピッチで営業活動を進めています。

今後の収益貢献には大いに期待できるものだと思っています。後ほど詳細をご説明します。また既存事業においても、コロナ禍の影響で減少していた主要客先の生産状況も回復してきています。

原価改善活動を徹底して行うこと、そして価格交渉を行うこと、さらに新規開拓を徹底して行うということで、利益の創出を図っていきたいと思っています。

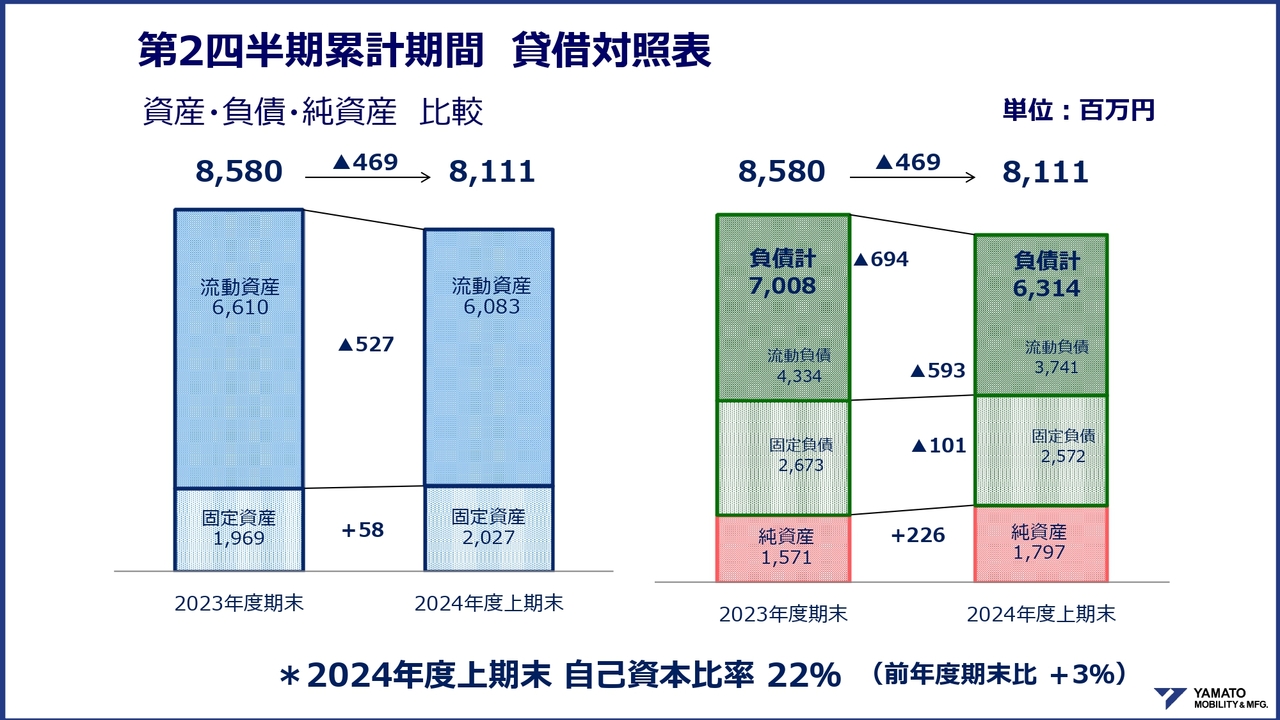

第2四半期累計期間 貸借対照表

貸借対照表の推移はスライドの表のとおりです。2024年度上期末の自己資本比率は22パーセントと、前年度期末に対してプラス3パーセントとなっています。今後も、確実な利益の増大を図り、自己資本比率の向上を図っていきます。

当社の事業内容のご紹介

当社の事業内容に関して、概要はスライドのとおりです。

樹脂事業ユニット

当社の事業内容に関して、事業ユニットごとに簡単に紹介します。まずは樹脂事業ユニットです。射出成形によるOA機器、住宅設備、自動車関連部品などをコアとした樹脂成形製品及び金型の製造・販売を行っています。

当社の豊富なプラスチック成形のノウハウを活用して、お客さまが新商品の企画・立案や製品の全体的構想を行っている製品開発の早期段階から、共同で設計に参加します。開発期間の短縮やコストの削減を図るとともに安心したモノ作りをサポートする、いわゆるコンカレントエンジニアリング活動を行っています。

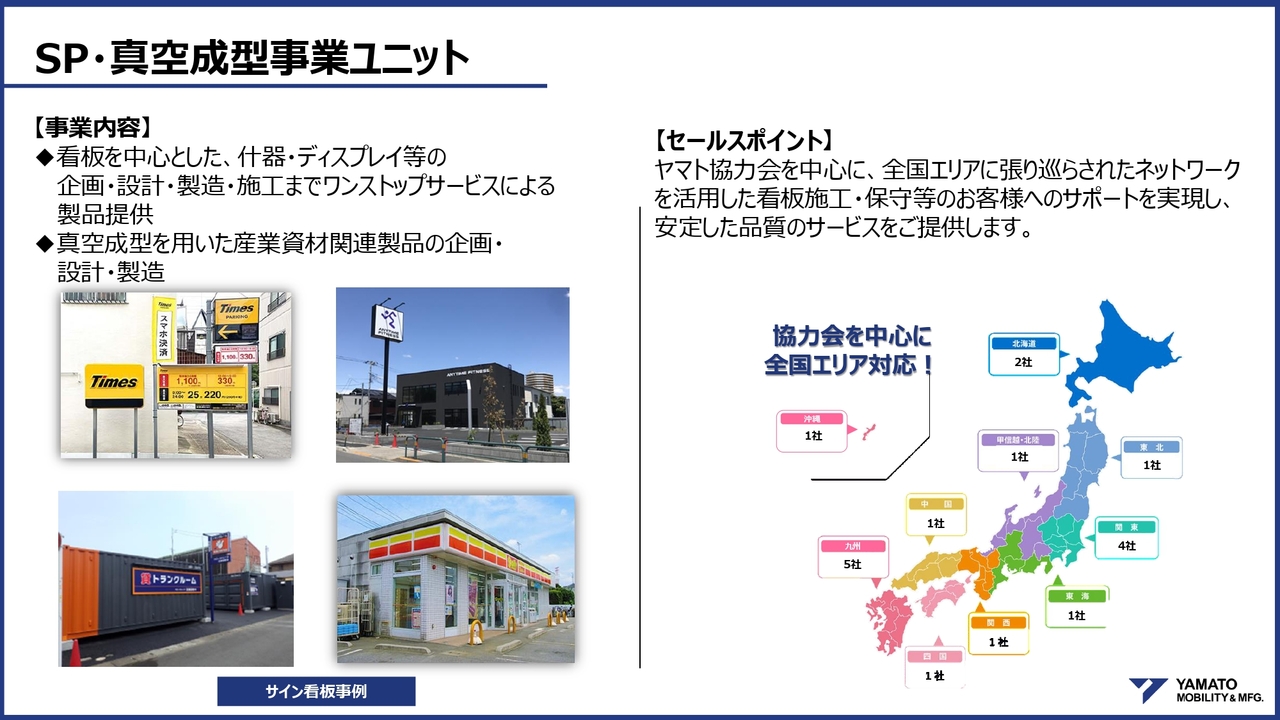

SP・真空成型事業ユニット

SP・真空成型事業ユニットについてです。こちらでは、看板を中心とした什器・ディスプレイ等の企画・設計・製造・施工まで、ワンストップサービスによる製品提供をしています。また、真空成型を用いた産業資材関連の製品の企画・設計・製造も行っています。

当社の協力会であるヤマト協力会を中心に、全国エリアに張り巡らされたネットワークを活用した看板の施工・保守等のお客さまへのサポートを実現し、安定した品質のサービスを提供しています。

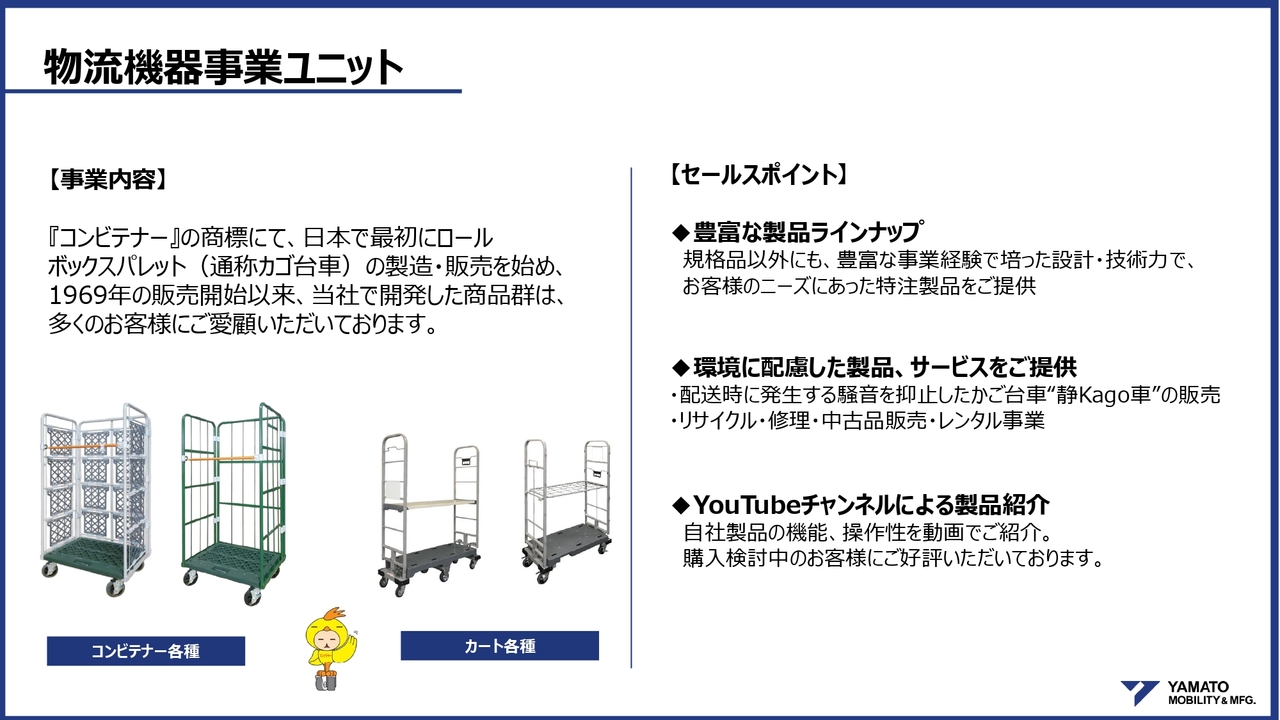

物流機器事業ユニット

最後に、物流機器事業ユニットの事業内容です。

当社は「コンビテナー」の商標にて、日本で最初にロールボックスパレット、通称カゴ台車と呼ばれているこちらの製造・販売を始めました。1969年の販売開始以来、50年以上の実績を誇っており、当社で開発した商品群は多くのお客さまにご愛顧いただいています。

当社の強みの1つとして、規格品の販売以外にも豊富な事業経験で培った設計・技術力で、お客さまのニーズにあった特注製品を提供しています。また、配送時に発生する騒音を抑止したかご台車「静Kago車」の販売と、リサイクル・修理・中古品販売・レンタル事業を展開し、環境に配慮した製品、サービスを提供しています。

加えて当社のYouTubeチャンネルにて、自社製品の機能、操作性等の動画をご紹介し、購入検討中のお客さまから評価をいただいています。

当社は物流機器事業を通じて、きわめて豊富な顧客資産を保有しています。これらの保有資産を活用して、今後のEV事業への展開にも非常に重要な役割を果たしていくと思っています。

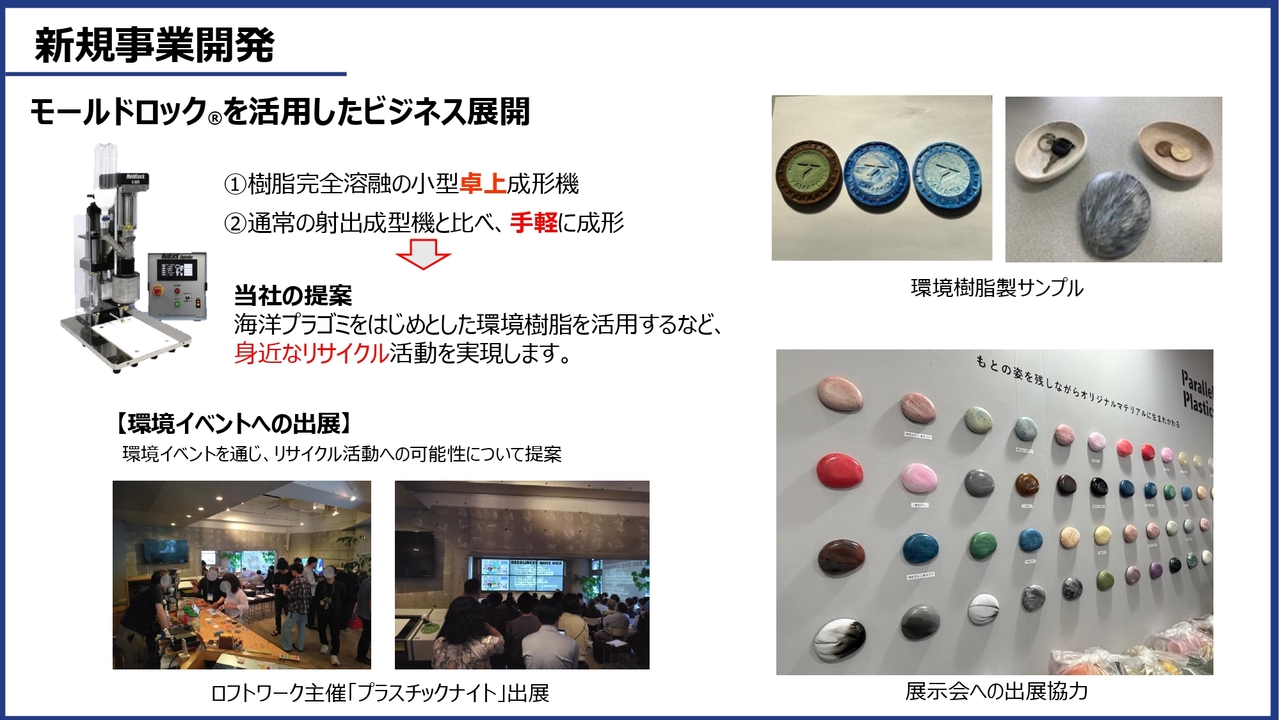

新規事業開発

また当社は、全社横断的に新しい製品、新しい製法、あるいはビジネスモデル等を立ち上げるための組織として、新規事業開発部という組織を設置しています。新規事業開発部においては、新規事業開発の第一歩として、モールドロックを活用したビジネス展開をしています。

モールドロックは、従来にない樹脂完全溶融の小型卓上成形機です。通常の射出成形機と比べて手軽に成形できます。海洋プラゴミをはじめとした環境樹脂を活用するなど、身近なリサイクル活動を実現しています。

また、環境イベントにも出展し、モールドロックを活用したリサイクル商品の成形実演を行い、リサイクル活動への可能性について提案しています。

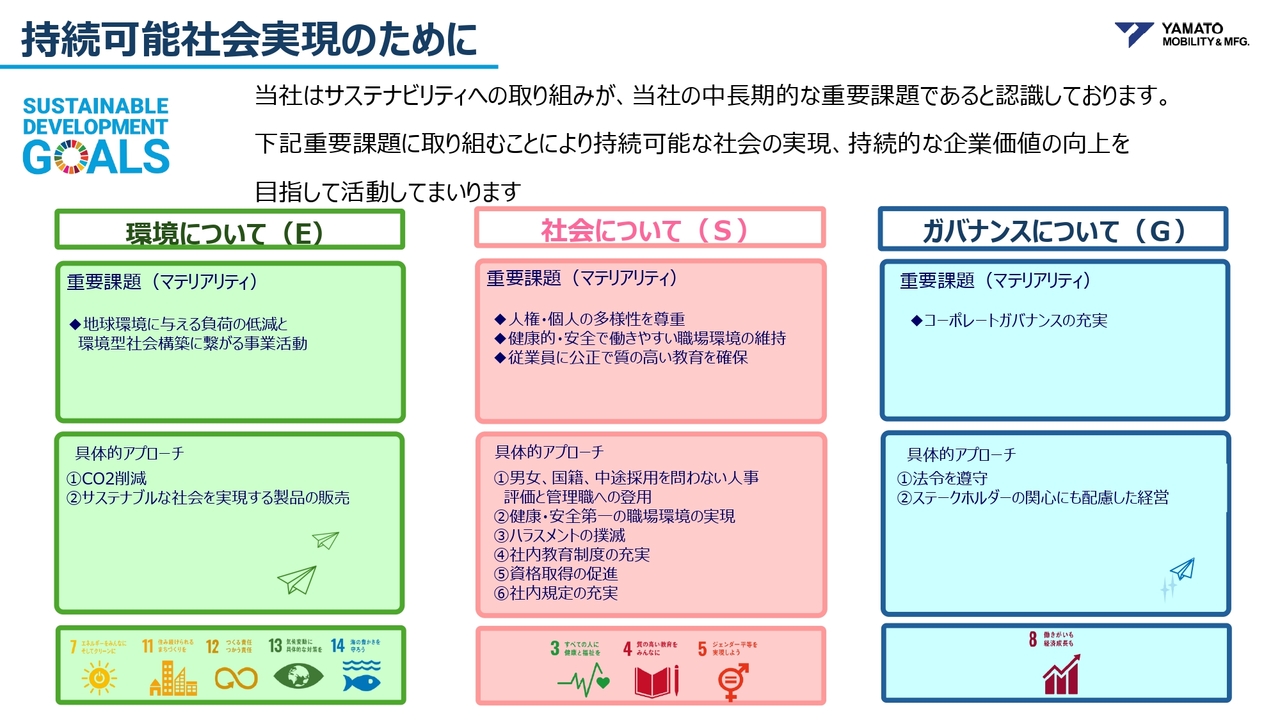

持続可能社会実現のために

サステナビリティ活動に関してです。当社はサステナビリティへの取り組みが、当社の中長期的な重要課題であると認識しています。

2024年にサステナビリティ委員会を立ち上げました。環境、社会、ガバナンス、これらの重要課題に取り組むことにより持続可能な社会の実現、持続的な企業価値の向上を目指して活動していきます。

これまでご紹介した事業内容等に関して、詳細や当社が扱っている各種製品のご紹介など、わかりやすい動画をホームページに掲載していますので、ぜひご覧いただければと思っています。

100年企業に向けて、新たな挑戦

鈴木昭寿氏(以下、鈴木):みなさま、こんにちは。代表取締役CEOの鈴木です。私から第2部として第1部の上期のパフォーマンスの説明に続き、ヤマトが取り組んでいるEVを中心とした新規事業の戦略骨子やロードマップについて、簡単にご説明したいと思っています。

スライドに記載のとおり、2024年で87周年を迎えたヤマトが、100年を迎えるための新規事業ということでご理解いただければと思います。

市場を取り巻く外部環境

みなさまがご承知のとおり、我々を取り巻く外部環境、経営環境は、ますます厳しくなってきています。スライドの左側には地球規模の異常気象として、山火事や豪雨による洪水被害を挙げています。

そしてスライドの右側に掲載のとおり、海外に目を転じると、各国で紛争や戦争が起きていることにより、原油供給のリスクがますます増加し、原油価格が高騰しています。このような中で、我々としても環境に対する改善の取り組み、社会に対する貢献は急務であると理解しています。

環境改善の取組み

そのような中で、モビリティの分野では何が起きているのかというと、大手自動車メーカーではいわゆる電気自動車、あるいはプラグインハイブリッド、こうした電動車両の開発を加速化しています。

みなさまがご承知おきのとおり、中国市場においてはEV比率が約半分という、自動車市場が非常に大きな転換期を迎えています。日本では大手自動車メーカーのみならず、EVスタートアップといわれる新興企業についても、新たなEV開発をもって市場に参入しています。

2022年10月 IATグループとの資本・業務提携

このような状況で、私どもヤマトは約2年前の2022年10月に、中国のIATグループと戦略的な資本提携を行いました。IATは中国No.1の受託開発会社です。中国はおろか日本、欧米の多くのブランドがこのIATに車の開発を委託しています。

提携によるヤマトの最大の強み

IATとの連携がヤマトにもたらすものについてご説明します。現時点で世界最大のEV市場はやはり中国です。

その最大市場において極めて競争力の高いEVの技術や部品などを、IATのチャネルを使ってヤマトに導入することができる、これがヤマトの持つ最大の強みだろうと理解しています。

ヤマトの競争戦略

私どもの新規事業を考えるにあたり、IATとの連携による強みを活かして戦略を展開するということで、「新たな切り口と挑戦」と書いています。

新たな切り口というのは何かというと、要するに、他社がやっていないことです。それから他社がやろうとしないことにも着目して戦略を展開していくというのが我々が考えたことです。

つまり、大手自動車メーカーでも、EVスタートアップのメーカーでもない、ヤマトにしかできないことをやろうではないかということでスタートしました。

新たな挑戦への決意として

このような戦略の実行の決意や覚悟を表すために、2024年10月1日をもって社名を「ヤマト・インダストリー」から「ヤマト モビリティ & Mfg.」に変更しました。これが私どもの決意です。

ヤマトのモビリティ戦略 ~EV事業 3本の柱~

私どもの新規事業に関して簡単に概要をご説明したいと思います。私どもの新規事業は、3本の柱で構成されています。1つ目が中古トラックEVコンバージョン事業、2つ目がEV完成車輸入販売事業、3つ目が汎用電池モジュール事業です。

ヤマトの新規事業を象徴するブランド

この3つの事業を展開するにあたって、私どもは新たに商標を設定しました。「JEMY」です。「Japanese Electric Mobility by YAMATO」の頭文字をとって「JEMY」という名称を作成しました。

すでに商標登録を終えて、これを今後、ヤマトが世に出す商品のブランドとして活用していきます。

日本のトラックEV化が進まない障壁

新規事業について一つひとつご説明します。まず1つ目の柱、中古トラックのEVコンバージョン事業です。

そもそも日本でEVが普及しない理由は、みなさまご存知でしょうか? 私どもは4つあると考えています。1つ目はやはり、EVトラックの価格の高さです。現在、大手トラックメーカーに投入されているEVトラックの価格は、およそ1,300万円から2,000万円で、これはディーゼルトラックのおよそ2倍から3倍の値段です。

2つ目が航続距離の短さです。ガソリンやディーゼル車の場合、満タンで500キロや600キロは走ります。それがバッテリー車になると、当然バッテリーの数にもよりますが、普通は100キロから200キロということで、航続距離はどうしても短くなります。

3つ目がバッテリーの寿命です。みなさまも、スマートフォンなどでバッテリーがだんだん劣化していき、パフォーマンスが出なくなるということは経験されていると思います。これはまったくそのとおりで、リチウムイオンバッテリーはだいたい5年ぐらいで、パフォーマンスが80パーセントぐらいにまで落ちます。バッテリーには必ず寿命があります。

4つ目が、これも大きな問題ですが、充電インフラの普及が進んでいないことです。バッテリーの場合は充電器がないとパワーが出せません。そのため、充電器のインフラを整備していくことがとても大事になってきます。

中国の場合、国家戦略として国がお金を出して充電器をどんどん増やしています。一方、日本ではまだそこまで進んでいないため、充電器がなかなか普及していない状況です。

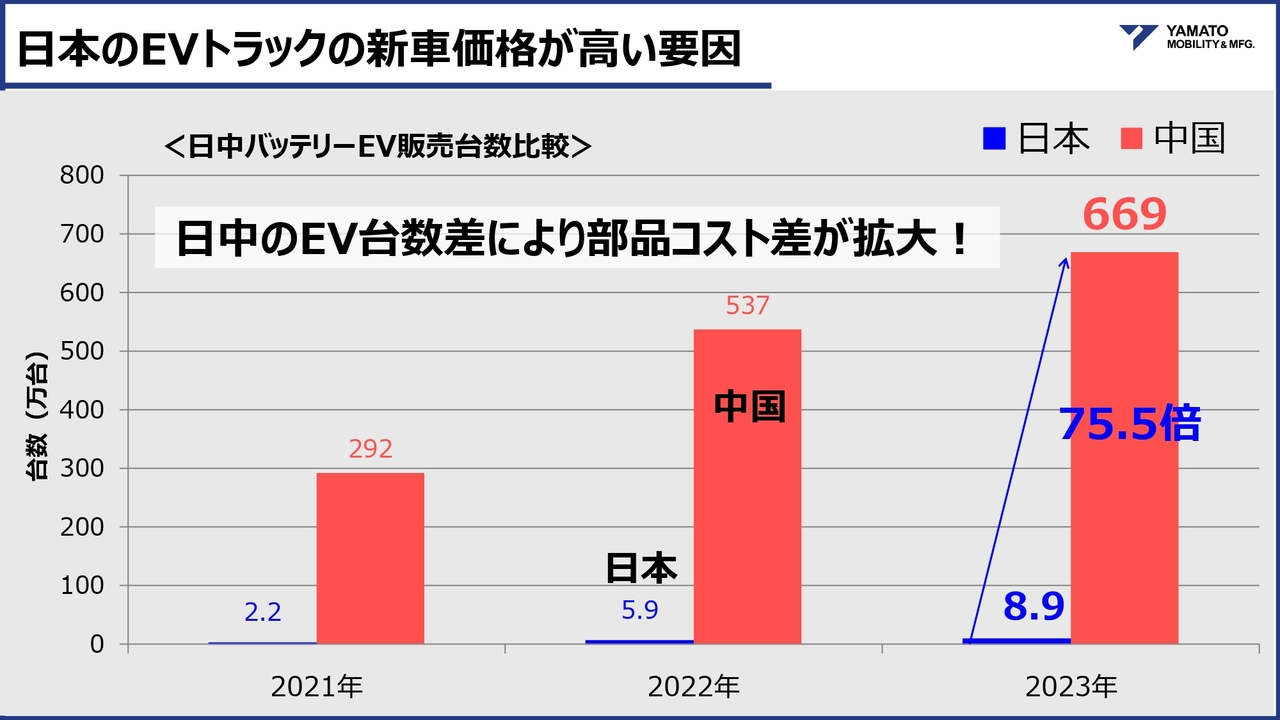

日本のEVトラックの新車価格が高い要因

EVの価格についてです。スライドに示しているとおり、日中のEV生産販売台数は大きくかけ離れています。2023年の中国は669万台に対して、日本はわずか8.9万台と、75倍程度の格差があります。

つまり、自動車は多くの構成部品で出来上がっているため、構成部品の数もこのグラフと同等の差となります。部品は型を使って作るため、その型を何台の台数で割るかによってコストが大きく変わります。

その現象がまさにコスト差に表れています。したがって日本でEVを作ろうとすると、非常に高い部品を使って高い値段で売らざるをえない、というのが実態です。

新たな付加価値の創造①:新規事業の目指す方向性

「ヤマトとしてこれをどうすれば良いのか?」「どのようなブレイクスルーが考えられるのか?」ということを検討しました。

IATとの連携によって何ができるのかと考えたときに、我々が着目したのは日本の中古トラックです。日本の乗用車ももちろんそうですが、日本車の耐久品質は極めて高いです。そのため、乗用車でも中古車がアフリカや中近東や中南米など、いろいろなところで販売されています。

日本の車は10年経ってもまだまだ走れます。トラックでも同じことです。シャーシ、フレーム、キャビンですら十分な耐久性があり、品質が高いです。これを廃車にするのはもったいないのではないかと、サステナビリティの観点からも言えます。

これと中国の高いコスト競争力のある部品を組み合わせたら、非常にリーズナブルな価格のEVトラックができるのではないかという発想を持ちました。もう少し具体的にご説明します。

新たな付加価値の創造②:唯一無二のビジネスモデルの開発

我々は、このようなビジネスの中から新たな付加価値を創造しようとしています。日本と中国のいわば良いとこどりをして、ヤマトとしての新たな付加価値を生み出します。

具体的には何かというと、高度な耐久品質を持つ日本製トラックのシャーシ、フレーム、キャビンと、中国製のコスト競争力のある部品を融合することによって、3分の1から4分の1のコストでEV化ができます。これが、我々が考えたブレイクスルーです。

新たな付加価値の創造③:ヤマトが提供する更なる独自価値

さらに、ヤマト独自の付加価値を加えようということで考えたのは、EV化を2日半で完了させるということです。

2日なら車検と同じぐらいの期間です。なぜ実現できたかというと、1つは開発・設計がキーです。設計する際に溶接を使わず、ボルトとナットですべて組み立てられれば、時間を短縮できる上に作業員のスキルも問われません。

そして、それらの必要な部品をすべてまとめてパッケージ化、キット化して中国から輸入し、日本で中古トラックと組み合わせることができます。このようなビジネスモデルは、唯一無二のものだと思っています。

改造トラックへの補助金について

「EV改造トラック」に対する補助金についてです。これは環境省、経済産業省、国交省といった役所が力を合わせ、一般財団法人の環境優良車普及機構が執行団体として、環境優良車を普及させようということで始めた補助金制度です。

この補助金制度に、2024年7月末から「EV改造トラック」が対象になりました。補助金のスキームはスライドに記載のとおりです。お客さまの負担はたった3分の1で、3分の2が政府の負担です。

したがって「EV改造トラック」のコストが仮に450万円とした場合、お客様は150万円だけを負担します。つまり、300万円は政府負担として、お客さまのコストから減額される仕組みです。これは私どもの新規事業にとっては大変な追い風だと思っています。

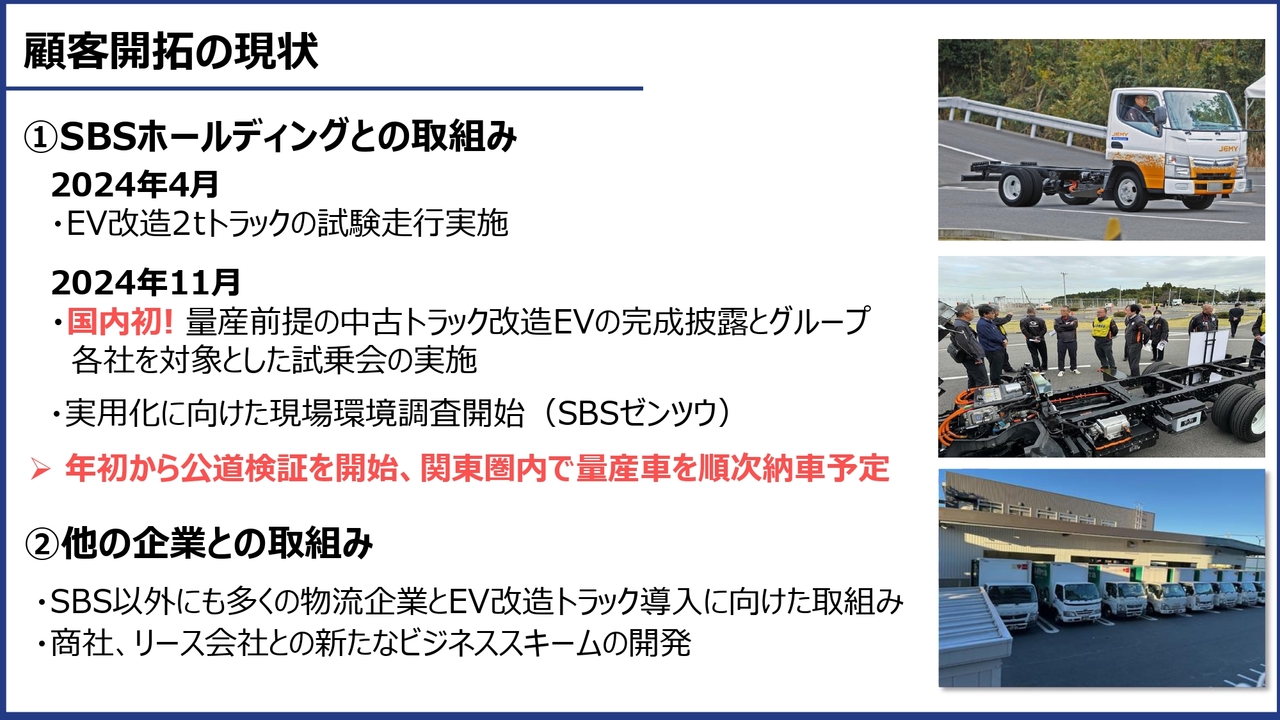

顧客開拓の現状

そのようなコンセプトで取り組んできた新規事業「EV改造トラック」は、我々の戦略パートナーである大手物流会社SBSホールディングスさまと共に活動を展開してきました。2024年の春には、いすゞのエルフ2トン車をベースとした「EV改造トラック」を試作し、SBSさまにも試乗してもらいました。

そしてついに2024年11月に、今度は試作ではなく、量販を前提とした、三菱キャンター1.5トンをベースにしたEVを開発し、完成したものをSBSさまに披露しました。車を展示、そして試乗してもらい、大変好評をいただきました。

この取り組みはこれからも続けます。来年初めにはついに公道検証を始め、最終的なフィードバックをもらって、車を最終形に仕上げるという過程になるかと思います。それによって、春先以降は、量産車を順次納車していくことになると思います。

「EV改造トラック」の導入について、SBSさま以外の多くの物流企業さまともいろいろな相談をしています。すでに10社以上と取得契約や覚書を交わして、具体的な交渉を行っています。

また、このビジネススキームについて、さらなる改善をするために、商社やリース会社のような異業種の企業ともいろいろな協議を続けています。

「EV改造トラック」はどのようなものか、走行シーンをお見せしたいと思います。

(動画流れる)

エルフ2トンベースとキャンター1.5トンベースの完成版です。評価としては、EV特有の静粛性に加えて、非常に無駄のないトルクフルな走りということで、大変好評をいただいています。

お客さまに見せると、「本当にできるんだね」「中古をベースにこのようになるんだね」というのが大方の評価です。

2. EV完成車輸入販売事業

2本目の柱は、EV完成車輸入販売事業です。この仕事は、普通のお客さまに対するいわゆるBtoCというスタイルではなく、BtoBでできるだけ多くのビジネスユースを満たすためにいろいろな企業と話を始めています。

2023年のJMS(Japan Mobility Show)でコンセプトモデルを発表し、「EV48」という名前で出展しました。これをなんとかさらにブラッシュアップして、日本の市場・お客さまにフィットするような車にすべく、現在開発を進めています。

3. 汎用電池モジュール事業

3番目は、汎用電池モジュール事業です。2024年9月に「国際物流総合展」で、まずヤマトとして、この汎用電池モジュール事業に参入することを正式発表しました。具体的には、通常、バッテリー式のゴルフカートの場合は鉛電池を使っていますが、それを私どものリチウムイオン電池に置き換えたものを出展しました。

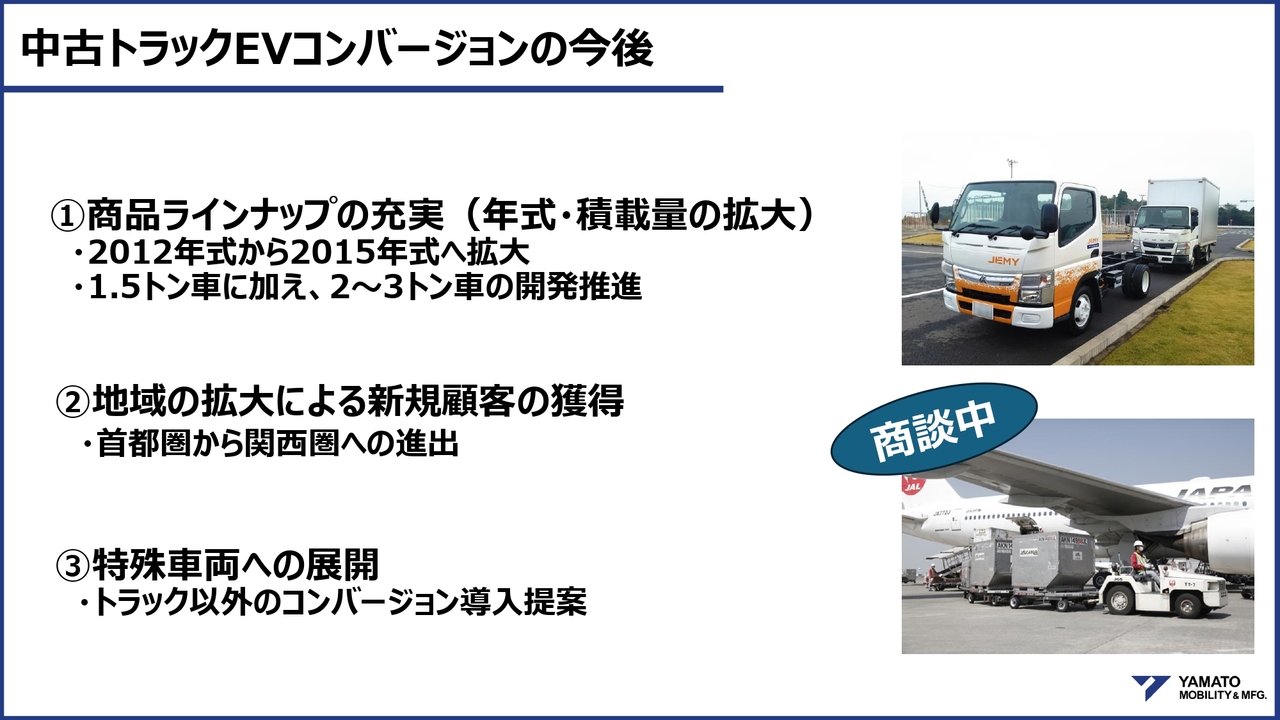

中古トラックEVコンバージョンの今後

ここからは少し予告編になりますが、これから2025年以降、どのような取り組みをしていくのかについてご説明します。

まず、中古トラックEVコンバージョンです。これからの販売拡大など考えると、やはり商品ラインナップ・品ぞろえをもう少し広げる必要があるため、今は1トン、1.5トンクラスが中心ですが、2トン、3トンともっと積載量の大きいトラックでもEV化ができるような開発を行っていかなければなりません。

また、中古トラックですから、どの年式をベースにEV化をするのかが1つのポイントになります。現時点では、2012年から2013年式あたりをベースに考えていますが、2015年ぐらいまでをカバーできるようにしたいと考えています。

このように品ぞろえを豊富にしながら、我々の販路、それから地域を拡大していく仕事もあります。もともとSBSホールディングスさまを中心に仕事を始めたことから、今までは首都圏が中心でしたが、これを関西圏に広げるべく、今いろいろな交渉を行っている最中です。

3つ目が、特殊車両への展開です。今までずっと「EV改造トラック」の話をしていましたが、トラックではなくて、他の物流車もあるだろうと考えました。一例として、空港で活躍しているトーイングトラクターがあります。実はすでに引き合いをいただいて、商談を行っている最中ですが、このトーイングトラクターをディーゼルからEVにできないかというお話をいただき、現在開発と協議中です。

輸入物流車とバッテリーモジュールの展開

左側の輸入物流車ですが、日本で本当に競争できる車を持ってきたいと考えています。そのために、まずはいわゆる味見をしてもらうという意味では、日本は右ハンドルということで、右ハンドル地域であるASEAN、例えばマレーシアとシンガポールのような国に向けて販売している車をトライアルで日本に持ってきて、日本で試してみようと思っています。その際、どのような改善ポイントがあるのかを見極めた上で、日本市場で本当に戦える車を導入したいと考えています。

右側は、バッテリーにリチウムイオン電池を使った事業です。先ほどゴルフカートをお見せしましたが、ゴルフカート以外にもいろいろな用途があるだろうということで、スライドに掲載しているのはフォークリフトや青果市場で使っているターレートラックですが、実際に国際物流総合展を通じて引き合いをいただいており、商談に入っている事例もあります。

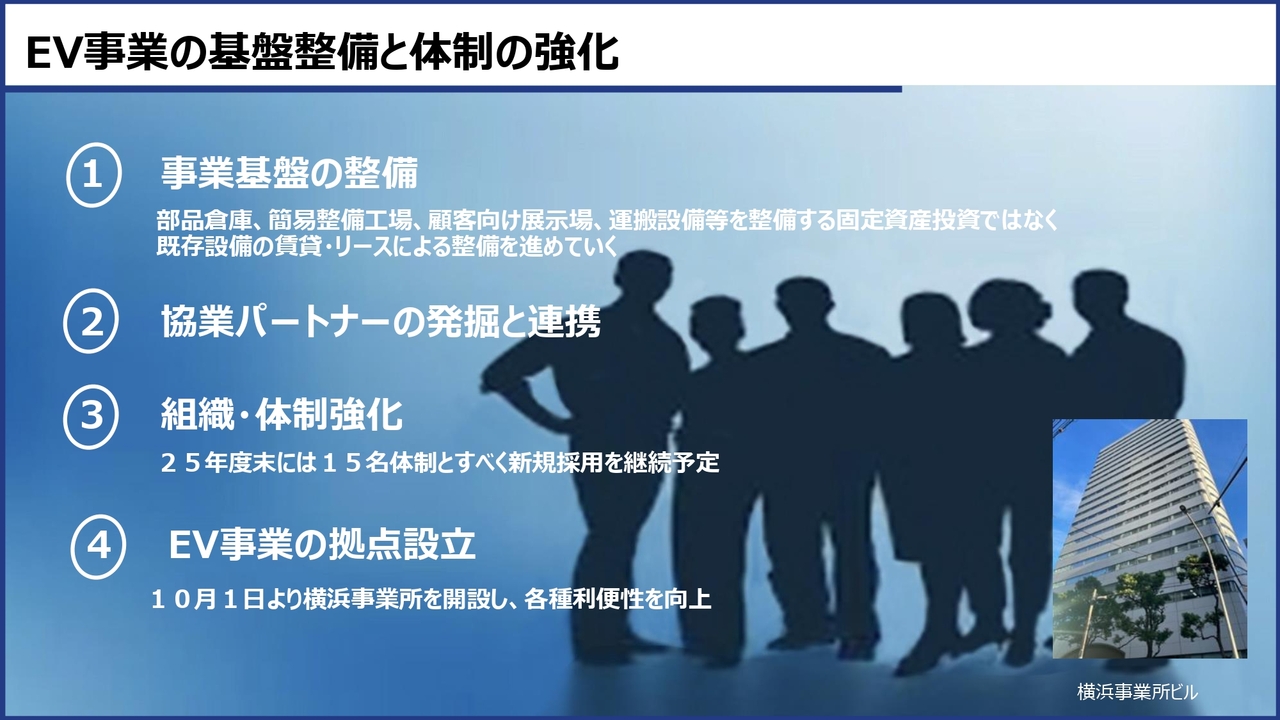

EV事業の基盤整備と体制の強化

今後、EV事業、あるいは新規事業をますます発展させていくためには、1番目として、やはり基盤整備をしていかなければならないと思っています。基盤とは何かというと、部品を輸入すれば、当然それを収めておく倉庫が必要です。簡単な整備をするための簡易な工場も必要です。それから、お客さまを呼んで商品をお見せするような場所も要ると考えています。

投資を行ってまでこのような固定資産を持つつもりはありませんが、サードパーティとの連携によって、リースやレンタルといったスキームを使って、このような場所を確保しようと思っています。

2番目としては、協業パートナーです。今申し上げた3本の柱のみならず、これからは車を販売するだけではなく、EVと充電器、充電器に加えてマネジメントシステムのようなパッケージのディールがますます必要になってくるだろうと思っています。このようなことに関する協業パートナーを募集中です。

3番目の組織・体制については、現在、大変少人数でチームを作って新規事業をスタートしていますが、2025年度末ぐらいには15名程度の人員に増やしたいと思っています。

4番目として、EV事業の拠点として、部品を輸入する横浜港が近い場所に拠点を置こう、いろいろなお客さまとの距離・利便性を考えて、横浜に拠点を作ろうということで、2024年10月1日に横浜事業所をオープンしました。

広報活動の強化

さらに、EVを主体とする新規事業を内外にもっと発信して伝えていかなければいけないと思っています。

そのために、2つポイントがあります。1番目は、やはりイベントを活用することです。ようやく売るべき商品がそろってきたため、その商品をお見せし、乗っていただくという機会を提供するため、大規模なイベントに参加するというのもありますし、我々ヤマトの自主企画でそのようなイベントを創出することが必要になってくると思っています。

2番目は、Social Mediaを通じた情報発信を強化することです。新聞、テレビ、ラジオ、雑誌という伝統メディアを無視するわけではありませんが、やはりメディアミックスがどんどん変わってきて、Social Mediaの比率が高まっている中で、もっと情報発信をしていかなければいけないと考えています。

このようなコミュニケーションを通じて、ヤマトの新規事業に対する知名度、あるいは共感を得られると良いと考えています。

地球に優しい輸送の未来づくり

最後に、私どもの新しいミッションとして、「地球に優しい輸送の未来づくり」を掲げ、そのために「サステブルな物流への貢献」をしようと考えています。本日はご清聴ありがとうございました。

質疑応答:強みと新規事業の展開方法について

質問者:勝ち筋というところでご説明がありましたが、これだけ人が取りにくい時代で「新しいことをやります」と言っても、本当にできるのかと思うところがあります。そのため、どのように加速させるのか、どのように行うのか、という話をお聞きしたいです。

また、これは先の話なのかもしれませんが、うまく動き出した時には、似たようなことを行う企業も出てくると思います。

競合が追いつけないところまで先に行ってしまうのが理想だと思いますが、今の時点で何が他社に負けない強みになるという手応えを持っているのか、教えてください。

鈴木:まず1つ目について、これからの体制構築、人の確保・採用は、なかなか難しいという状況は、みなさまもご承知のとおりだと思います。

EVを中心とした新規事業については、やはりモビリティ関連や自動車関連の産業出身の方をできるだけ集めようと考えていますが、なかなかこれも簡単ではありません。

現在のところ、大変ありがたいことに、大手自動車メーカーのある程度の年齢に達した方で新たなチャレンジをしたいという方が、新規事業の立ち上げに携わってくれています。

これは1つのビジネスモデルとして、60歳や65歳以上の方々で、まだまだできるという人をうまく採用していくというやり方もあるのではないかと思っています。

もちろん、将来を考えると、もっと若い人を育成していくという新たなタスクはありますが、今のところそのように考えています。

2つ目に関しては、もちろんこのビジネスモデルに追随してくる競争相手が出ることはもちろん想定していますが、その中で、ヤマトが持っている強みをもう一度考えてみると、IATという開発会社との協力関係・連携にあると思っています。これは他社が追随するのがなかなか難しい部分ではないかと思っています。

このIATの強みをヤマトの新規事業にいかんなく活かすというところで、競争に勝っていきたいと思っています。

質疑応答:今後の成長への手応えについて

質問者:重岡COOにおうかがいします。3年前ぐらいの時に比べると、顔色がずいぶん良くなったと思います。手応えのようなものをぜひお聞かせいただきたいと思います。

重岡:当社旧ヤマト・インダストリーはモノづくりを行ってきましたが、やはり限界があり、伸び悩んでいるのが実態です。その中で2022年にIATという中国新車開発のエンジニア会社のトップ企業と資本業務提携を結ぶことができました。

今現在の数字は既存事業での数字ですが、その後の新規事業であるEV事業もかなり見えてきました。私自身も、EVコンバージョンの改造した車を運転しており、その手応えを非常に感じています。

今現在はまだ産みの苦しみだと思いますが、将来的なビジョンは見えてきているというのが実態だと思っているため、今期というより来期以降にご期待いただければと思っています。

河原畑宏二氏:今の2人の説明に若干追加したいと思います。最初にいただいた質問に対するキーワードが2つあると思っています。1つは、この仕事はBtoBであるということです。

もう1つは、このような用語をここで使っていいのかどうかわからないのですが、ヤマトのコンピテンシーだと思っています。コンピテンシーというのは人事用語で、発揮するに足る能力という意味です。

この2つがキーワードだと思っています。

1つ目のBtoBで言うと、日本中の物流業者、倉庫会社に対して非常に長きにわたって物流機器の販売を行っています。その中で人的な関係があり、当然アカウントも持っています。これはある意味、非常に重く厚い顧客資産です。これをフルに活用することによって、スピードと広がりを実現することができるだろうと思っています。

2つ目に申し上げたヤマトのコンピテンシーという意味ですが、IATが日本で提携する企業を探す中で数社の企業が候補に挙がり、我々が最終的に選ばれました。やはりヤマトが製造会社であり、日本と中国で長い間地道に製造していること、そしてお客さまの信頼に足る高い品質をずっと維持し続けていることが選択された最大の要素だと我々は理解しています。

したがって、ヤマト・インダストリーの持っていた製造会社としてのコンピテンシーがEV事業にフルに活かすことができると思っています。これが1つ目と2つ目の質問に対するお答えになっていると考えます。

質疑応答:EVトラックの市場拡大に関する見通しについて

質問者:EVトラックの市場拡大に関する見通しについておうかがいします。まず確認ですが、どちらかというと市場拡大見通しがあって、それに基づく新規事業というよりは、市場拡大させるためのカタリストになり得るという考えで取り組んでいるという理解をしたのですが、これは受け止め方として正しいのでしょうか?

鈴木:おっしゃるとおり、後者のほうだと思います。やはり我々としては、他国から立ち遅れている日本のEV化を促進し、それによってEVトラックの数を増やすことを考えています。

その過程で、もちろん新車メーカーとしては自社の新しいEVトラックを導入していきますが、それとは別のかたちで、10年使ったトラックがわずか400万円でEV化することができ、そこからまた5年、10年とトラックとして仕事ができるという最大のメリットを活かして、EV化を推進しようということです。

多くの保有台数があるトラック市場ですが、基本的には、ラストワンマイルと言っていますが、市中で使われているだいたい走行距離が100キロから200キロ程度のトラックのEVへの置き換えをターゲットに、事業を進めていくつもりです。

質問者:市場規模の見通しについて公表するべきではないとお考えになっている気もするのですが、新規事業開発のフェーズに際して、議論のために使われた数字などがあるのではないかと思います。どのぐらいの規模の市場になることを期待して取り組まれるのでしょうか?

鈴木:もともとこの事業を考え始めた時の、私どもの非常に大雑把な目標台数は、年間5,000台程度でした。これを開発する過程で、どうすれば5,000台を売り切ることが可能なのかという検証をして、今ちょうどそれを分析・検討している最中です。

質疑応答:商用トラック電動化補助金制度と新事業との因果関係について

質問者:商用トラック電動化補助金制度との因果関係について教えてください。新事業を受けてこのような補助金制度が検討されたのか、あるいは先に制度があって、それに適合するような新事業を、というお考えで取り組まれたのか、どちらが近いのでしょうか?

鈴木: 改造EVトラックを補助金の対象にしていただくための関係省庁への働きかけは、これから本格的に行いたいと考えていた矢先に、正式に補助金の仲間に入れていただくことが決まって大変うれしく思っています。

質疑応答:ボルトオン方式の安全性について

質問者:本来、溶接で行うところをボルトオンで行うことで短納期を実現するとのことですが、溶接とボルトを比べた際、ボルトで本当に安全性が担保できるのだろうかという素朴な疑問があります。このような車が公道で走ることに対して、例えば国土交通省からの認可はすでに取れていると理解して良いのでしょうか?

鈴木:まず、ボルトオン方式というのは、溶接に代わる工法として非常に有力なもので、強度は十分保つことができています。

EV改造トラックに関しては、改造申請というかたちで陸運局に認可を取りにいきますが、当然そのための必要書類をそろえるために個々の実験をします。

したがって、日本が定める法令基準を満たしていなければ認可が取れません。つまり最終的に公道を走るためのナンバーがもらえるということは、すべての基準を満たしていることになります。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

7886

|

773.0

(12:35)

|

-32.0

(-3.97%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 ... 02/13 17:20

-

決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 …... 02/13 09:28

-

ヤマトモビM、4-12月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・10-... 02/12 17:30

-

ヤマトモビM(7886) 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ 02/12 17:30

-

ヤマトモビM(7886) 2026年3月期 第3四半期決算短信補足資料 02/12 17:30

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 13:04

-

今日 13:04

-

今日 13:01