【QAあり】JSH、在宅医療で培った知識・ノウハウを活かし障害者雇用支援を推進 人材やマーケティングへの投資、M&Aも視野に

役員紹介

宮﨑洋祐氏(以下、宮﨑):株式会社JSH代表取締役専務 経営管理本部長の宮﨑です。2024年3月期の決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

本日は、会社および事業の概要、2024年3月期の決算の状況、今期の業績予想についてご説明します。よろしくお願いします。

まずは、当社および事業の概要です。当社の役員をご紹介します。スライド左上の写真は、当社の創業者である野口和輝です。

野口は2003年にN・フィールドを設立し、2013年に東証マザーズに上場しました。さらに2015年に東証一部へ上場した後、N・フィールドを退任し、2016年にJSHを設立して、今に至ります。当社は今期が9期目となる会社です。

野口を含めて常勤の取締役が7名います。野口以外では、在宅医療事業を担当している鎌田聖一と北村充永、地方創生事業を担当している市川伸二の3名がN・フィールドの出身です。

また、私を含め、経営企画を担当している濵西望、地方創生事業を担当している山田平和の3名が野村證券の出身となり、当社は医療と金融出身の役員でマネジメントしている会社となります。

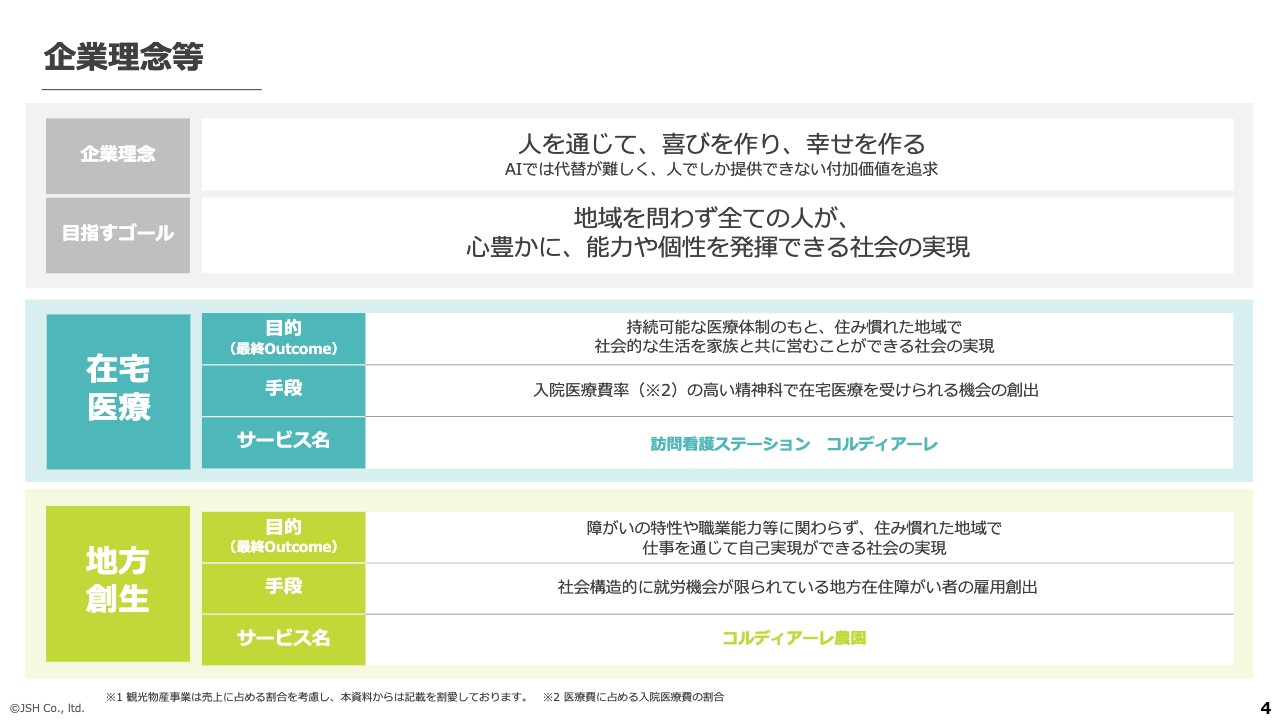

企業理念等

宮﨑:JSHは「Japan Support Holdings」の略で、当社の企業理念は「人を通じて、喜びを作り、幸せを作る」ことです。「地域を問わず全ての人が、心豊かに、能力や個性を発揮できる社会の実現」を目指しています。

当社は、日本の課題解決に資する事業として、在宅医療事業と地方創生事業に取り組んでいます。それぞれの事業を運営していく中での目的として、在宅医療事業は、「持続可能な医療体制のもと、住み慣れた地域で社会的な生活を家族と共に営むことができる社会の実現」を目指しています。また、地方創生事業は、「障がいの特性や職業能力等に関わらず、住み慣れた地域で仕事を通じて自己実現ができる社会の実現」を目指しています。

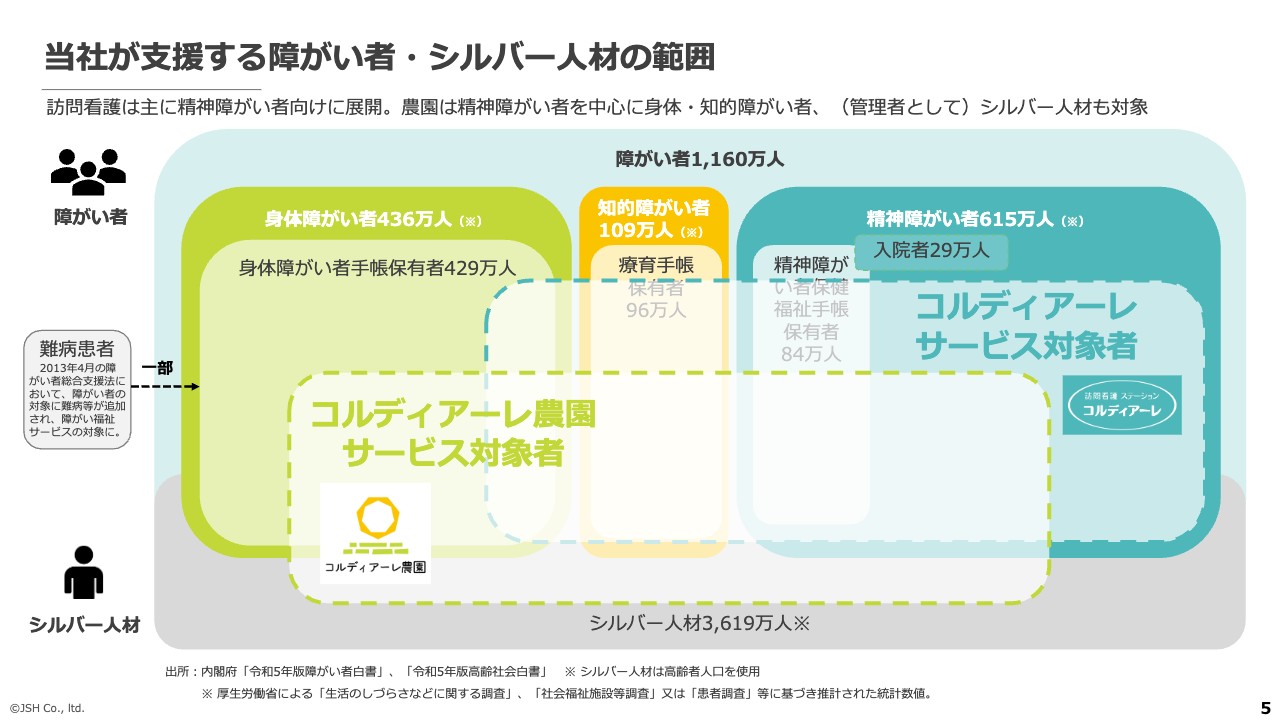

当社が支援する障がい者・シルバー人材の範囲

宮﨑:こちらのスライドでは、当社が関わる方たちを表しています。当社の主力の事業である在宅医療事業と地方創生事業はいずれも、障がいのある方に関わる事業です。

青色の点線で示した訪問看護ステーション「コルディアーレ」を通じて、主に精神障がい者の在宅医療を支援しています。また、緑の点線で示した「コルディアーレ農園」を通じて、身体・知的・精神障がい者および一部シルバー人材の就労支援を行っています。

当社の農園で就労している障がい者は足元で約1,100名ですが、その約半分が精神障がい者で、身体障がい者・知的障がい者はそれぞれ25パーセント程度という状況です。精神障がい者の割合が最も多くなっています。

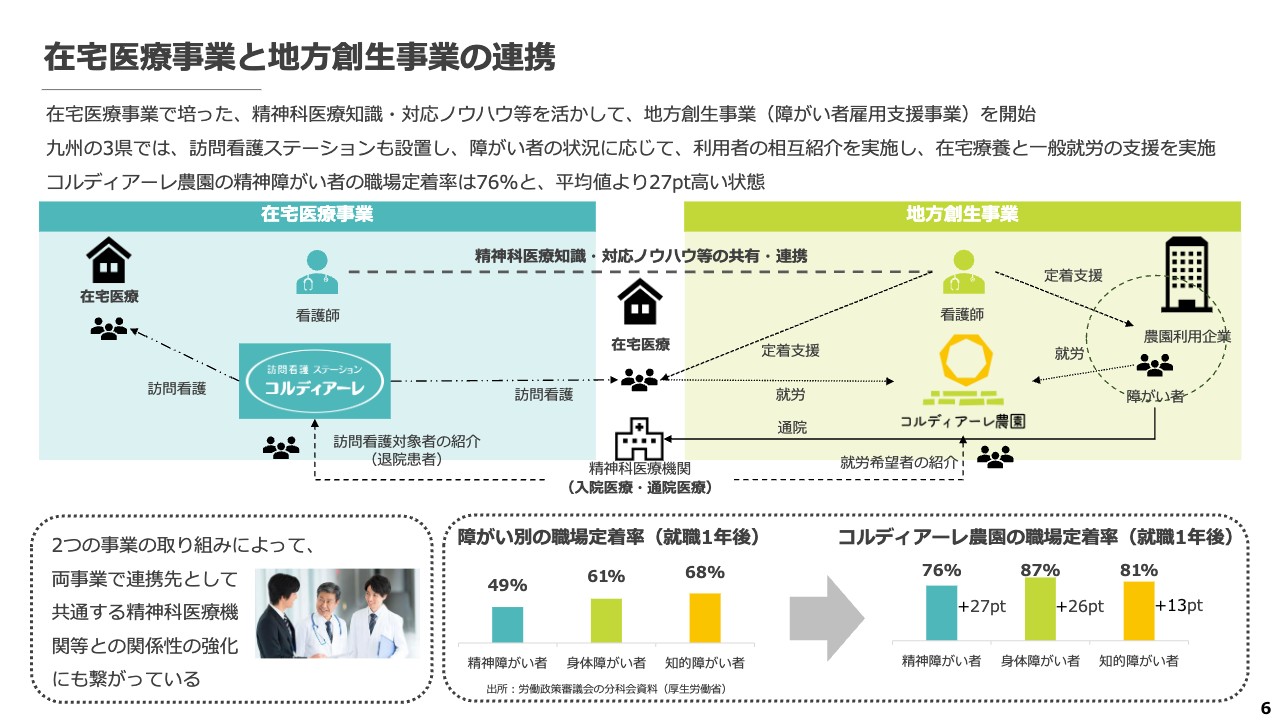

在宅医療事業と地方創生事業の連携

宮﨑:当社では在宅医療事業のノウハウを活用しながら、他の障がい者と比べても就労が遅れている精神障がい者の就労の拡大に取り組んでいます。そのため、在宅医療事業と地方創生事業を連携することでシナジーを生み出すことに注力しています。

スライド左の青色の部分が、在宅医療事業の訪問看護ステーション「コルディアーレ」の活動です。右の緑色の部分は、地方創生事業の「コルディアーレ農園」を表しています。

現在、大分県、宮崎県、佐賀県の九州3エリアにおいて、2つの事業がそれぞれ拠点を展開していますが、そこではどのようなことを行っているか、簡単に事例をご紹介します。スライド中央に精神科の医療機関が図示されていますが、例えば、精神疾患で入院中の患者の体調が良くなり、退院して、訪問看護サービスを受けながら、その地域で生活を始めていくようなケースがあります。

退院した当初は、生活保護を受けながら生活することになると思いますが、徐々に精神の状態が安定してきて、「仕事を通じて少しでも収入を得たい」という前向きな気持ちになってきた際に、当社が展開している農園を利用している企業または農園を利用しようとしている企業を紹介します。もし当社が紹介した企業で就労することができれば、その方は住み慣れた地域から離れることなく、仕事を通じて経済的に自立することができ、自己実現が図れるようになります。

あるいは、農園で働いている精神障がい者が、例えば人間関係などによって精神的に疲れてきた中でも、本人が就労の継続を望む場合は、仕事が終わって家に帰った後、もしくは仕事のない週末に訪問看護サービスを受けることができます。訪問看護のサービスを受けながら体調・メンタル面を整えることで、農園での長期就労が可能となるような支援をしています。

このような精神科の在宅医療と障がい者雇用による地方創生の連携というビジネスモデルは、おそらく他にない当社の特徴だと考えています。

さらに、訪問看護ステーション「コルディアーレ」が日々の業務の中で連携している医療機関から、例えば「仕事をしたい精神障がい者の方がいます」と問い合わせがあった時に、当社なら「コルディアーレ農園」を紹介することができます。逆に、農園と付き合いのある医療機関から「訪問看護を受けたい」という障がい者をご紹介いただくケースもあります。

こうした取り組みを通じて、スライド右下にある定着率を実現できています。左側は一般企業に就職した場合に、障がいのある方が1年後にどれだけその職場に残っているかを表した数字です。精神障がい者の定着率は49パーセントとなっており、これは例えば2人の方が就職しても、1年経つと1人は辞めてしまうということです。

一方、当社が運営している「コルディアーレ農園」においては、現在、精神障がい者の場合、一般企業における定着率49パーセントを大きく上回る76パーセントの定着率を誇っています。他の障がいの場合においても、一般企業に就労するより高い定着率となっており、一般企業に就労するよりも長期に渡って仕事が継続できる状況を実現できていることが、足元の取り組みの成果です。

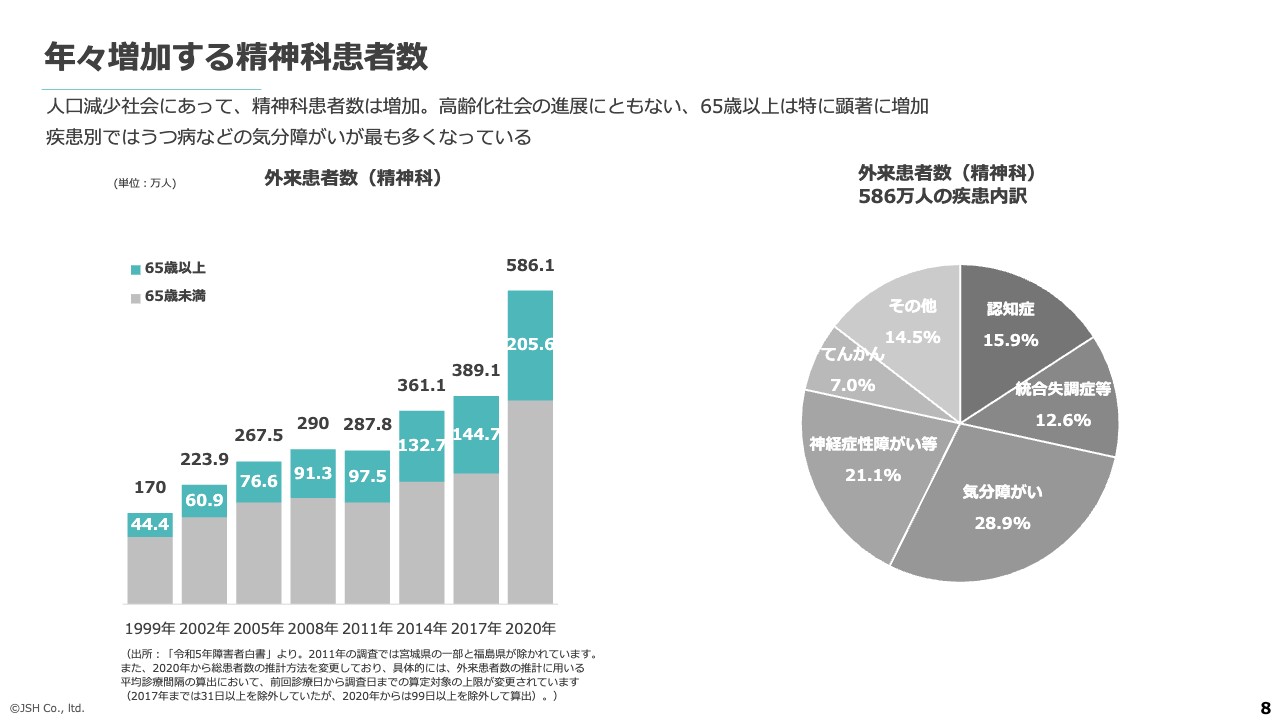

年々増加する精神科患者数

宮﨑:それぞれの事業についてご紹介します。初めに、在宅医療事業の事業環境についてです。スライド左のグラフは、精神科の外来患者数の推移を表しています。グラフのとおり年々増加しており、当社の在宅医療事業の対象となる精神疾患を患っている方が大きく増加している状況です。

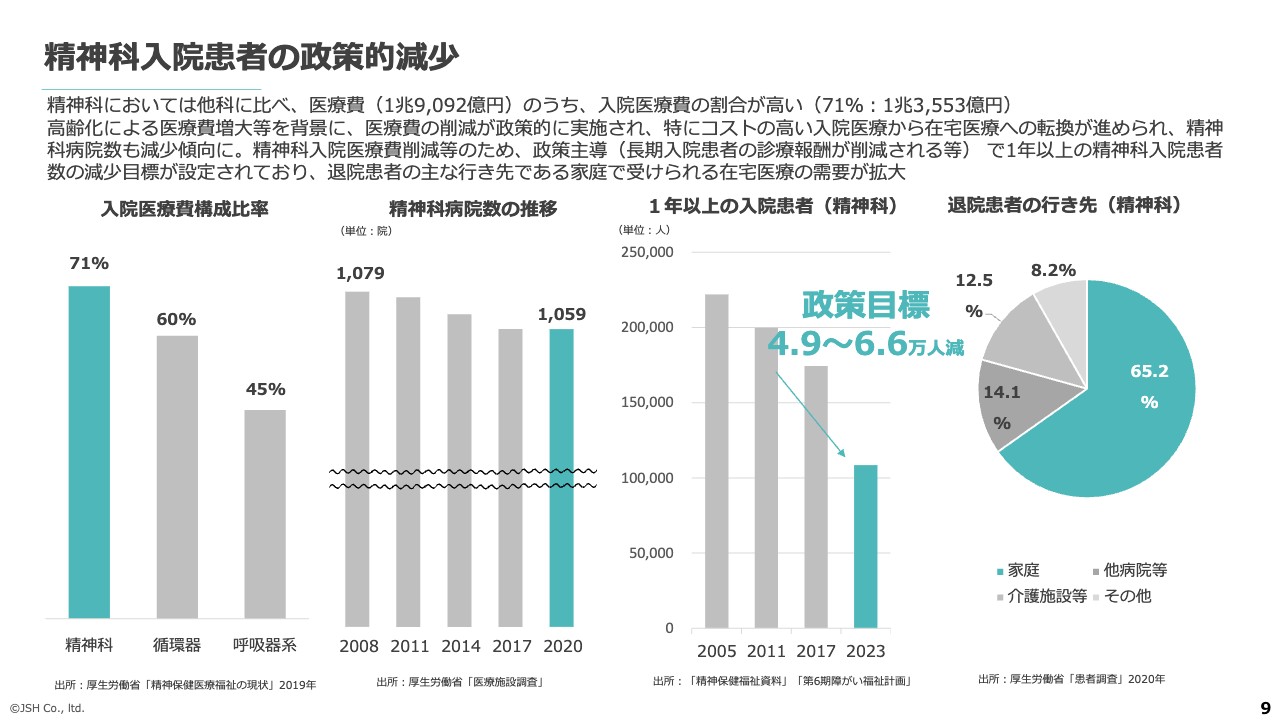

精神科入院患者の政策的減少

宮﨑:もう1つの特徴は、精神科の医療は他の診療科目と比較して、入院にかかる医療費の割合が高いことです。この背景として、スライドの右から2つ目のグラフにあるとおり、精神科においては、1年以上の長期にわたって入院している患者が諸外国と比べても非常に多い状況があります。

その結果として、入院にかかる医療費が増えています。国としては、入院にかかる医療費を削減しようと、5万人から7万人程度の入院患者を退院させて、地域で暮らしていけるかたちを取りたいという政策目標を立てています。

当社は在宅医療事業を通じて、精神科の病院から退院して地域で生活する方の受け皿となり、その方が住み慣れた地域で家族と一緒に社会的な生活を営むことができるような支援を行っています。

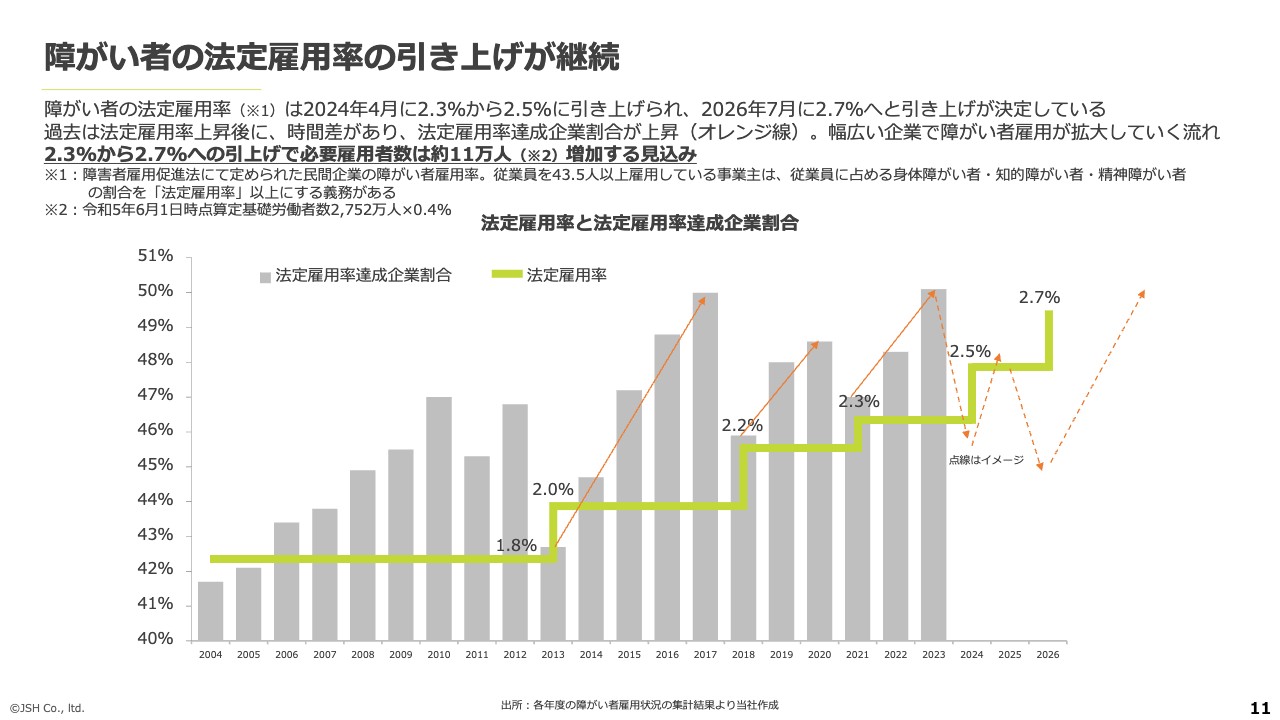

障がい者の法定雇用率の引き上げが継続

宮﨑:次に、地方創生事業の中で、障がい者雇用支援事業の事業環境についてご説明します。現在、当社が手掛けている障がい者雇用支援事業には、2つのフォローの風が吹いていると認識しています。

1つは法定雇用率の引き上げです。民間企業は現在、障害者雇用促進法に基づいて、雇用している労働者の2.5パーセントに相当する人数の障がい者を雇用しなければなりません。この法定雇用率が、今年4月に2.3パーセントから2.5パーセントに引き上げられました。

さらに2年後の2026年には、雇用率が0.2ポイント引き上げられて2.7パーセントになると決まっています。この法定雇用率の引き上げにより、民間企業においては新たに約11万人の障がい者に対する雇用の需要が発生してくる状況です。

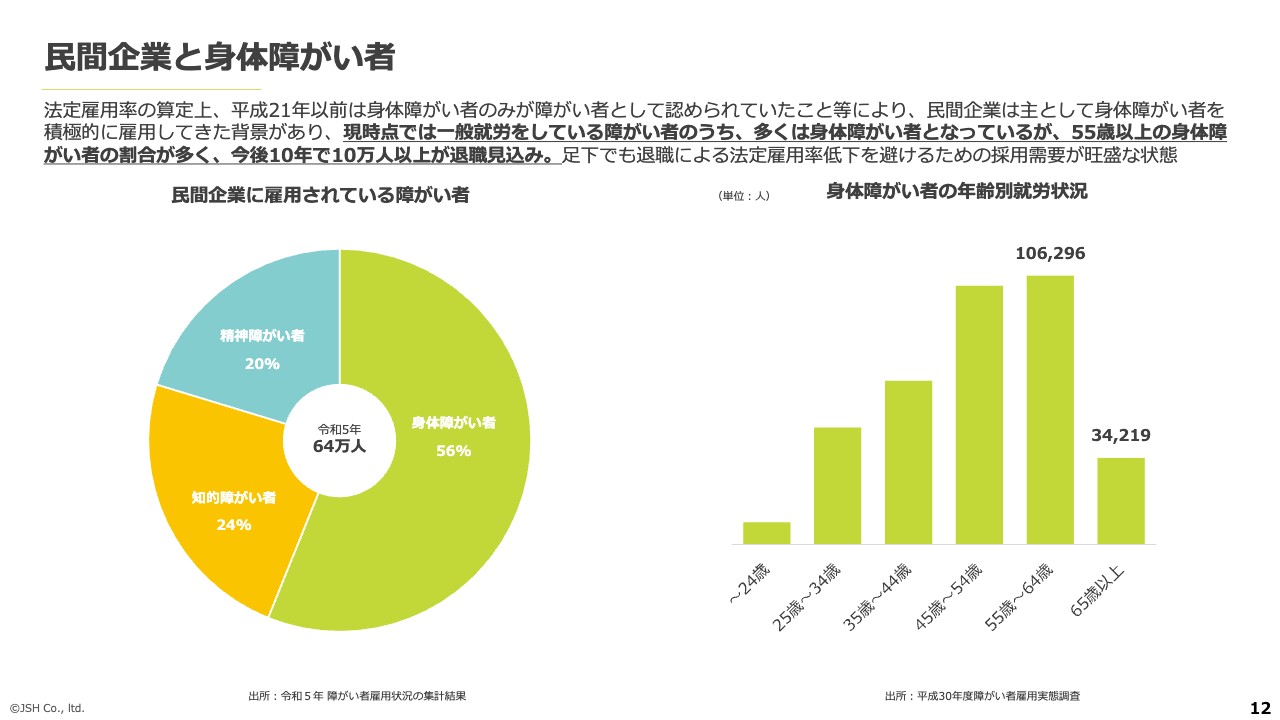

民間企業と身体障がい者

宮﨑:もう1つのフォローの風は、退職者の増加です。今、民間企業では障がい者手帳を持っている方を約64万人雇用していますが、その半分以上が身体障がい者です。

スライド右のグラフは身体障がい者の年齢別の構成比を表しています。見ていただくとわかるとおり、身体障がい者の高齢化がかなり進んでおり、今後10年間で10万人程度の方が定年退職を迎えてきます。

先ほどお伝えした法定雇用率の引き上げで新たに10万人、今後退職する障がい者の補充で新たに10万人、合わせて20万人の障がい者雇用の需要が発生してくるだろうと考えています。

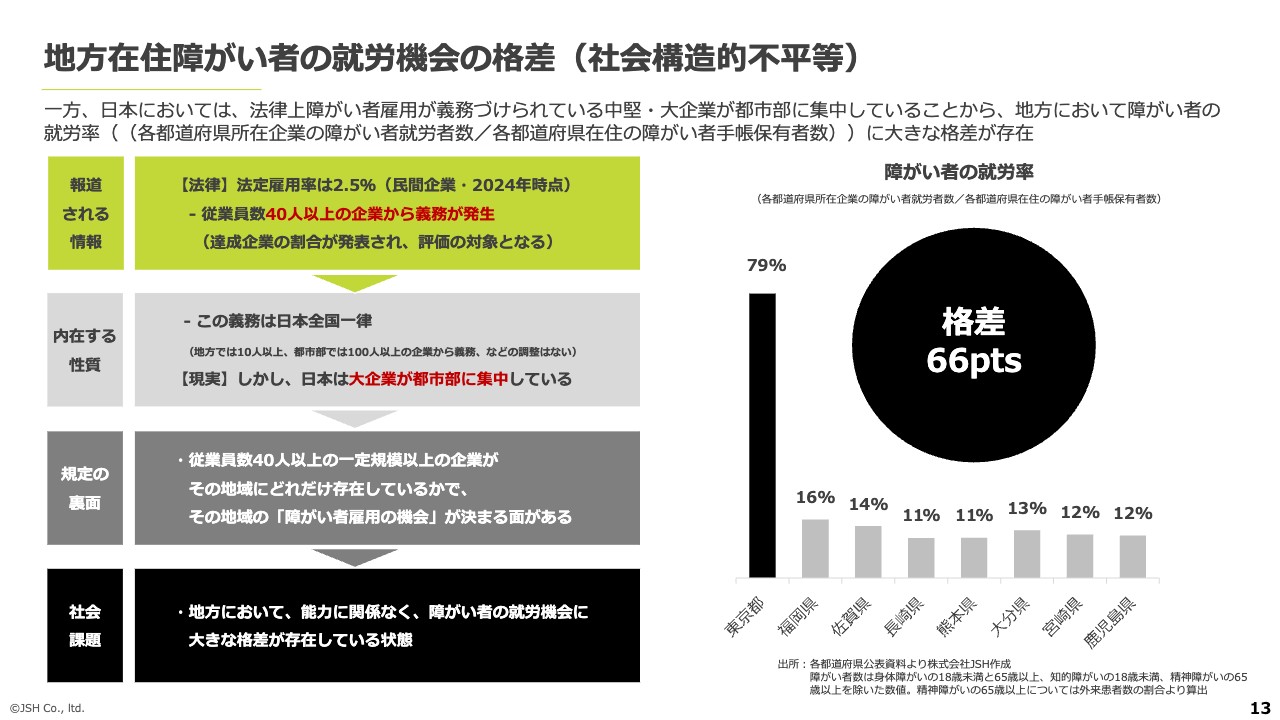

地方在住障がい者の就労機会の格差(社会構造的不平等)

宮﨑:そうした中で課題になってくるのが、企業はこの20万人をどのように雇用するのかということです。スライド右のグラフは、障がい者の就労率を都道府県別に示しています。黒い棒グラフが東京都です。東京都では、障がい者手帳を持っている方のうち、おおよそ8割の方がすでに仕事を持っているため、なかなか追加で障がい者を雇用しづらい状況となっています。

この背景となっているのが、雇用主となる企業の東京への一極集中です。今、障がい者を雇用しなければならない会社は全国で10万社以上ありますが、東京に2万社以上が集中しています。

また、多くの企業があるにもかかわらず、法定雇用率を達成できている会社は3分の1程度です。3分の2の会社は法定雇用率が達成できていないため、追加で障がい者を雇用しなければならない状況ですが、大半の障がい者はすでに働いているという課題があります。

一方で、薄いグレーで示した九州各県の状況は東京とまったく逆で、仕事を持っている障がい者の方の割合は2割未満です。この背景も東京の逆で、地方に行くと雇用主になる企業の数が少ないことに加え、規模が小さい企業が多く、障がい者に対する雇用の需要が小さい状況があります。さらに九州の企業は、東京の企業と異なり、おおよそ6割がすでに法定雇用率を達成しています。

法定雇用率を満たしている結果として、九州の企業は追加的に障がい者を雇用する必要性が低く、九州の障がい者は地元で仕事をしたくても構造的に仕事が生まれにくい状況に置かれています。こうした状況を、我々は「社会構造的不平等」と呼んでおり、このような不平等を解消すべくサービスを展開しています。

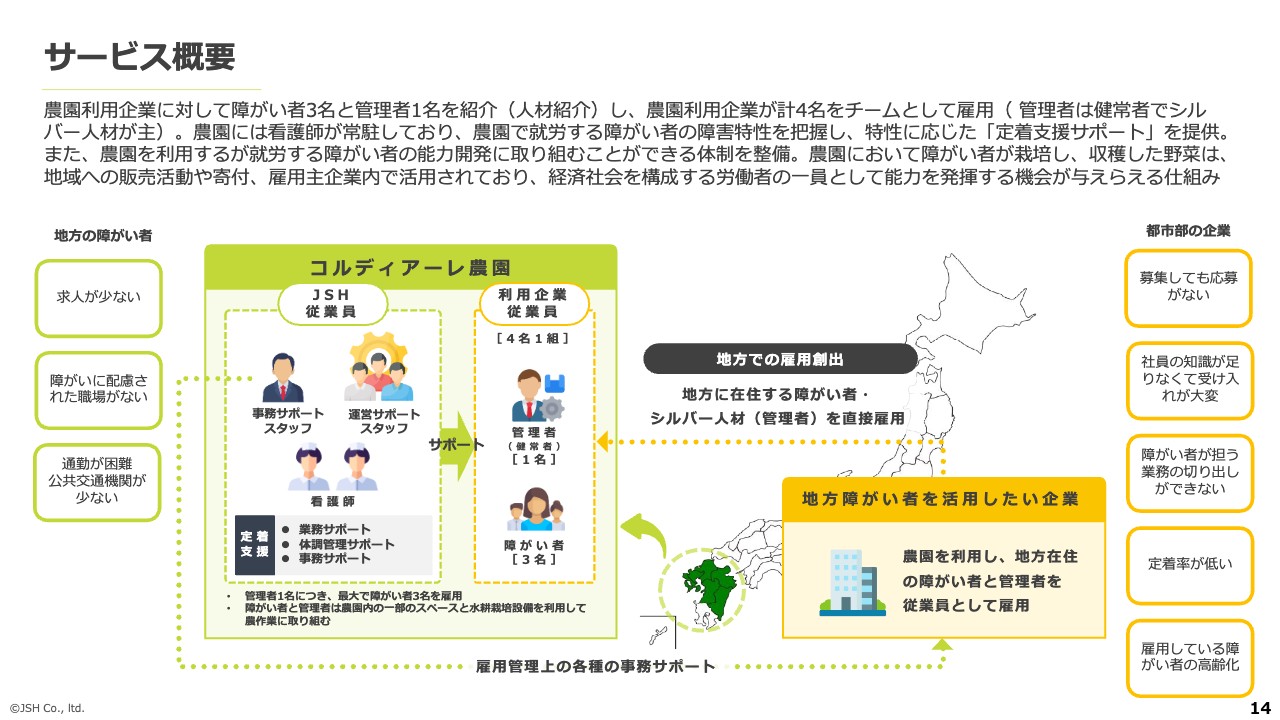

サービス概要

宮﨑:このような構造的な課題を踏まえ、当社では採用が難しい都市部の企業を中心に、仕事がしたくても地元で仕事を見つけられない地方の障がい者を雇用してもらうサービスを提供しています。当社の地方創生事業は2018年に長崎県五島市でサービスを開始しました。

当時、五島市には就労可能な年齢の障がい者手帳保有者が800名程度いましたが、そのうち仕事を持っていた方はわずか30名程度、4パーセント弱という状況でした。そのような地域において「コルディアーレ農園」を通じた就労支援を行うことで、現在はおおよそ140名の方が仕事を持てるようになってきています。

当社としては、より多くの地方在住者に仕事を持ってもらいたいという発想で農園という仕事を選んでいます。農業は昔から作業療法で使われ、農福連携という言葉があるとおり障がい者との相性が比較的良いといわれています。そうしたことから、幅広い方が就労できる職場として、農園の運営に取り組んでいるところです。

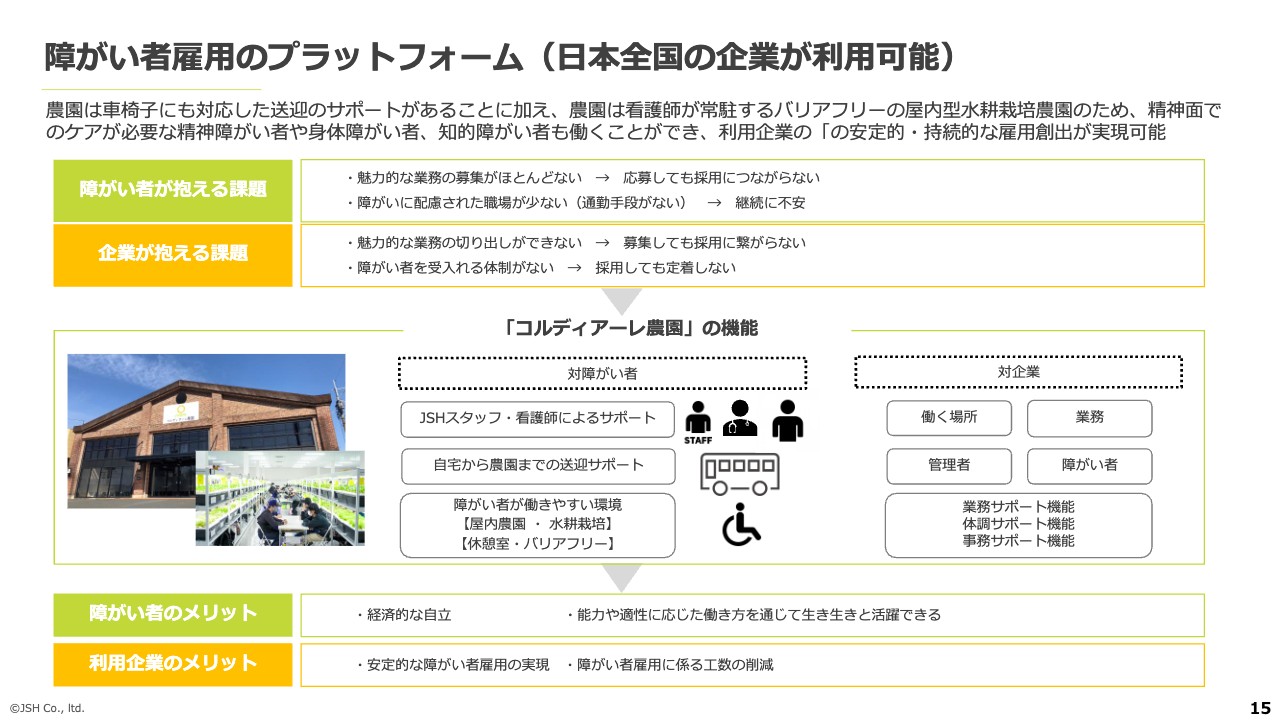

障がい者雇用のプラットフォーム(日本全国の企業が利用可能)

宮﨑:こちらのスライドは、当社が運営している農園の仕組みを簡単に表しています。「コルディアーレ農園」は、精神・知的・身体障がい者といったあらゆる障がい者が安全に安心して働けるような環境を整えています。また、雇用主になる企業は九州の企業だけではなく、全国の企業が安心して障がい者の雇用主になれるプラットフォームを提供しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):御社のビジネスモデルとサービス内容についてお話しいただきました。農園事業について、このサービスを利用する企業にとってのメリットを教えてください。コスト面や企業のサポート、その他諸々について教えていただけたらと思います。

宮﨑:企業にとってのメリットの1つはコスト面です。地方で農園を運営することによって場所代等を安く抑えることができます。都市部で運営する場合と比較して運営費を抑えた分を人件費に充当することで、当社の社員である看護師や、障がい者の諸々のサポートをする運営スタッフを多数配置することができています。

精神科看護の知見から空間を作りこみ、利用企業の合理的配慮を実現

坂本:農園で就労する障がい者の方のメリットがあれば教えてください。

宮﨑:やはり安心して働ける環境になっていることが大きいと思います。その安心できる環境の背景を、「コルディアーレ農園」のモデルケースでご紹介します。

特徴としては、運営している農園の大半が冷暖房が完備されている屋内の農園であることです。夏の暑い時でも熱中症のリスクが少なく、雨が降っている時でも仕事ができます。1年を通じて安定的に長く仕事がしやすい環境になっています。

坂本:スライド中央の写真は葉物野菜ですか?

宮﨑:はい、そうです。基本的には企業が栽培したいものを選べるような仕組みになっていますが、多くの企業が葉物野菜を栽培しています。生育するスピードが早いなどいくつかのメリットがあるため、結果として葉物系の野菜が多くなっている状況です。

坂本:地方でこのような事業を展開しているとのことですが、建物はその都度建てるとコストが大きいため、ショッピングセンターの跡地のようにある程度の面積を確保できるところに入っていくかたちでしょうか?

宮﨑:おっしゃるとおりです。当社の農園は基本的に、地方のロードサイドの物件、例えば小売店や本屋、アパレル店の跡地を居抜きで借りて、農園にリフォームして活用する形態を取っています。

坂本:そうすることでコストを抑えられ、広い土地が不要で農地を借りる手間もないというビジネスモデルになっているのですね。

宮﨑:農園の設備のもう1つの特徴として水耕栽培を取り入れています。また、働いている障がい者には女性の方も多数いるため、女性特有の健康課題にも対応できる仕組みを整えています。各農園には当社の社員である看護師が常駐し、働いている障がい者が体調・精神面で不安がある場合には、「いつでも」「すぐに」「その場」でサポートできる体制を整えています。

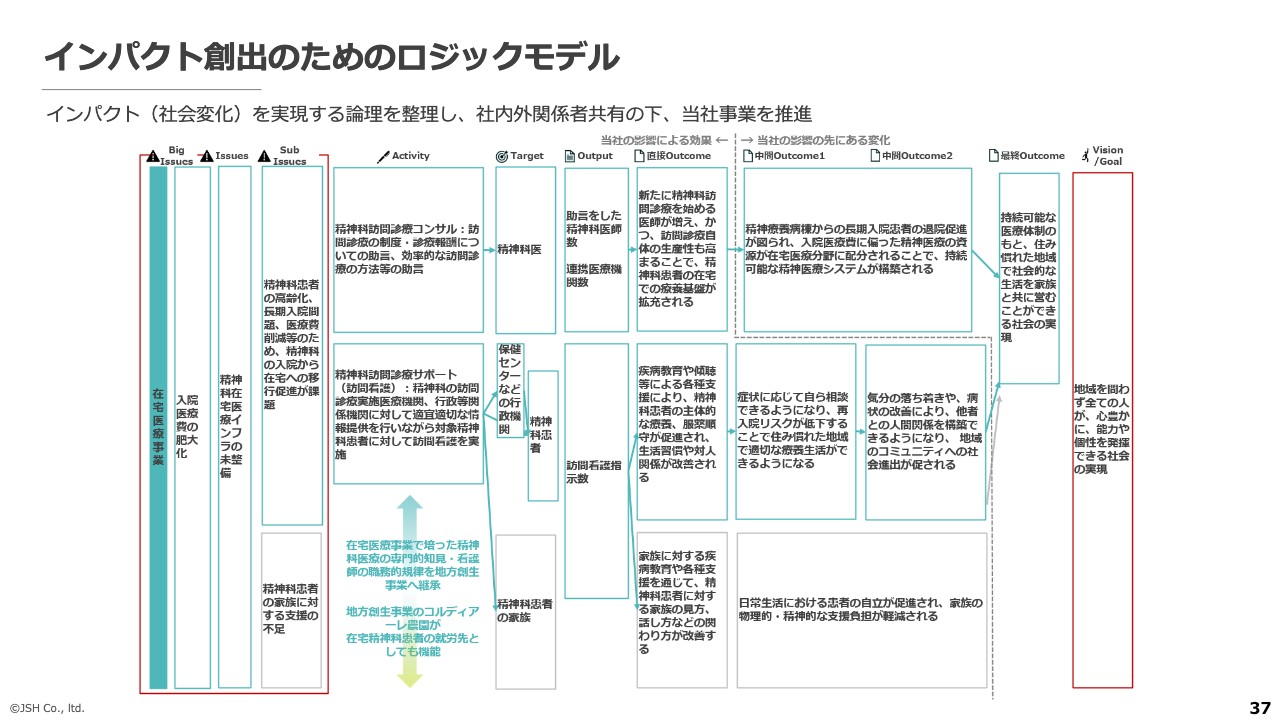

インパクト創出のためのロジックモデル

宮﨑:当社が事業を通じて実現したいことを簡単にご紹介します。当社は2つの事業を柱としていますが、まず在宅医療事業については、「入院医療費の肥大化」や「精神科の患者の高齢化」、「長期入院」、「在宅への移行の促進」に課題があると考えています。

それを改善・解決するために、当社は医療機関やサービス利用者に対して、訪問診療のコンサルティングや訪問看護のサービスを提供しています。こうしたサービスを提供することで、障がいのある方に対しては、例えば疾病の教育や各種の支援を通じて、利用者の主体的な療養や服薬の順守が実現できます。結果として、生活習慣や対人関係が改善されることを狙いとしています。

そうしたことを通じて、健康状態に応じて自分でいろいろな相談ができるようになると、再入院のリスクを減らしていくことができます。そのようなことが可能になれば、住み慣れた地域での生活を継続していくことができると考えています。

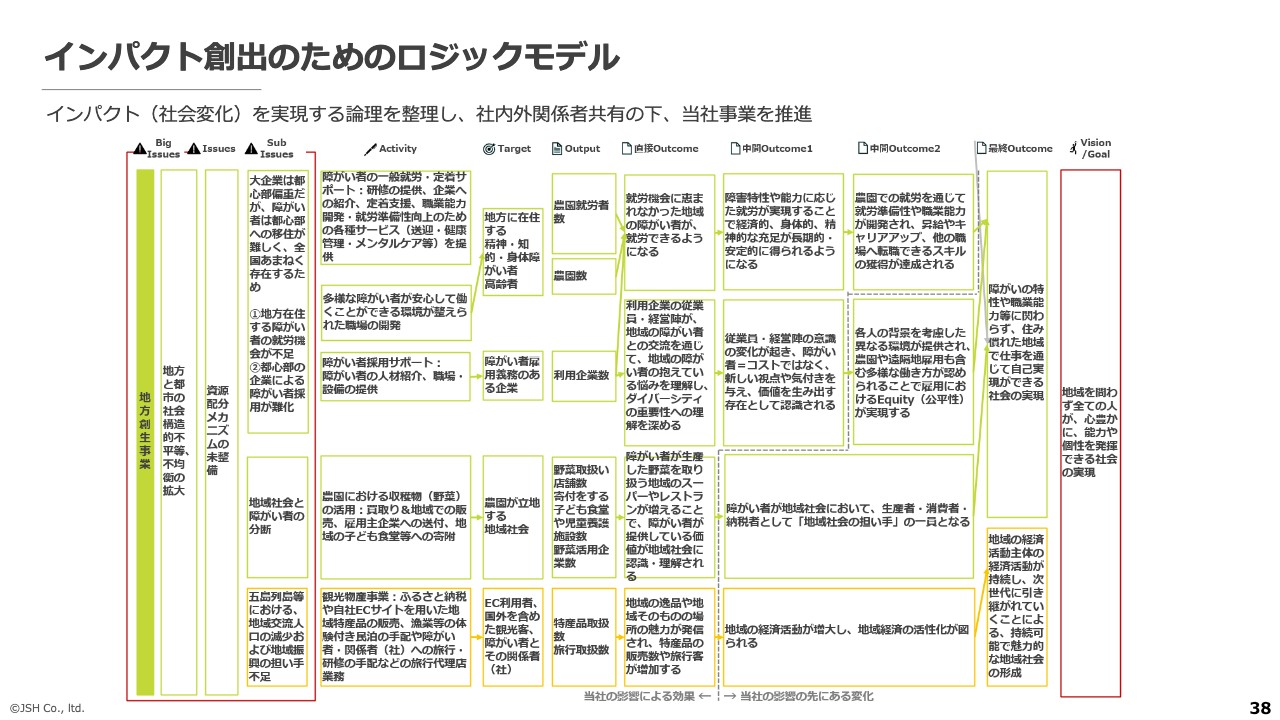

インパクト創出のためのロジックモデル

宮﨑:次に障がい者雇用支援事業については、「障がい者にとって地方と都市で不均衡があること」が課題です。大企業は都市部にあり、障がい者も大都市に移れば仕事を見つけることができるかと思いますが、障がいのある方は住んでいる地域でいろいろな支援を受けながら生活しています。

したがって、その地域でどう仕事を作っていくかが大きな課題になっているのではないかと考えています。そうした課題に対して、「コルディアーレ農園」を通じて経済的な自立を図る取り組みを行いながら、少しずつ社会を良い方向へ持っていきます。

ハイライト

宮﨑:決算のハイライトです。2024年3月期の実績についてご紹介します。経常利益は前期比21.2パーセント増の1億9,400万円となりました。今期の経常利益は、前期比31.5パーセント増の2億5,600万円を予想しています。

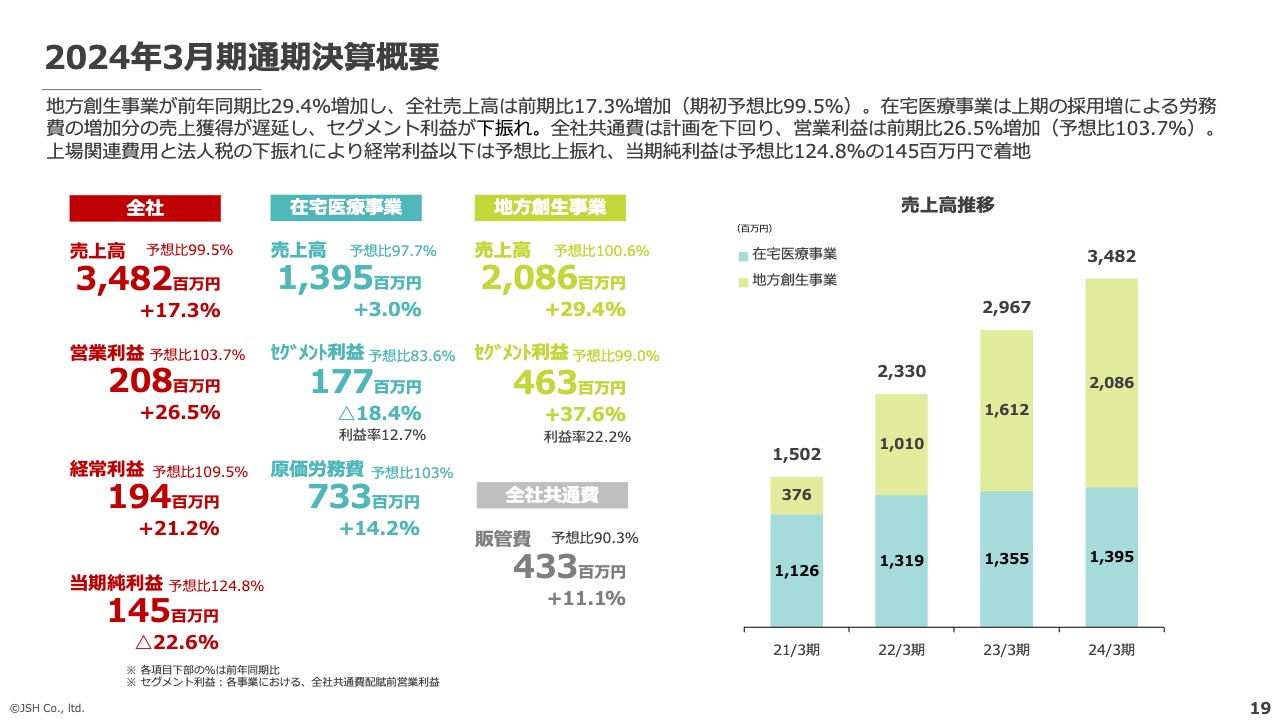

2024年3月期通期決算概要

宮﨑:前期決算の概要です。詳しくはスライドの数字をご確認ください。

当期純利益については、3月26日に公表した数値よりも少し大きくなっています。この背景として、もともと見込んでいたより利益が少し増えたことと、その結果として繰延税金資産の計上が増え、法人税が減ったことがあります。

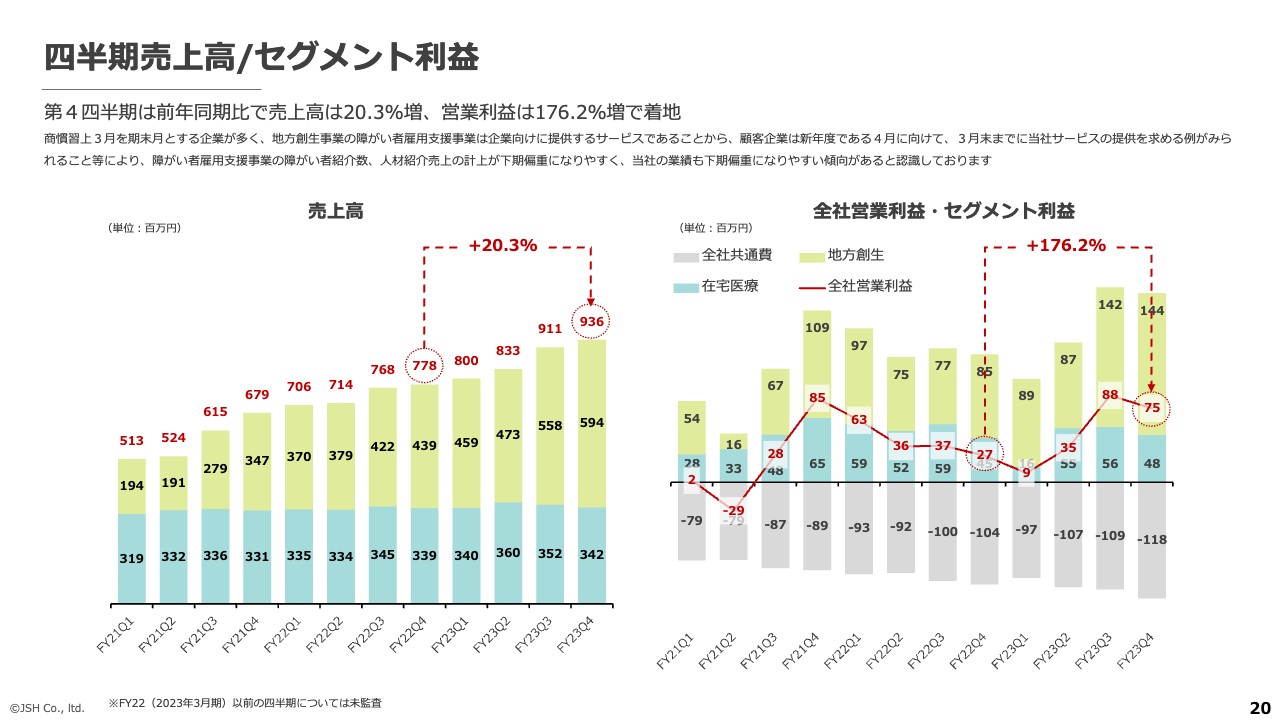

四半期売上高/セグメント利益

宮﨑:四半期ごとの業績です。第4四半期は、売上高が前期比20.3パーセント増となり、営業利益は前期比176.2パーセント増と3倍近く増加しました。

特に営業利益が大きく増えた背景について簡単にご説明します。主な要因は、障がい者雇用支援事業にあります。FY21の第4四半期は、150名弱の障がい者を紹介できたところが、FY22の第4四半期には50名程度まで減ってしまいました。

大きく減少した要因は2つあります。1つ目は、2022年11月に我々のような事業に対して「単に法定雇用率の達成のみを目的として、このようなサービスを使わないように」という付帯決議が国会で採択されたことです。2つ目は、2023年1月に少しネガティブなメディア報道が出た結果として、第4四半期の紹介人数が減ってしまったことです。

しかし、前期の第4四半期に大きく回復し、現在では利益が大きく伸びています。利益が回復してきた背景の1つとしては、昨年、厚生労働大臣が「このような事業者についていろいろ調べたが、法令違反は見つからなかった」といった内容の発言をしたことから、おそらく利用者側の企業の安心感につながったのではないかと解釈しています。

坂本:現状では、その影響はすでに払拭されているのでしょうか?

宮﨑:足元ではそのような影響も少し残っているかもしれませんが、一昨年のような状況からはすでに脱したのではないかと思っています。

坂本:その点が利益のぶれにつながる非常に大きな要因であるということですね。

宮﨑:一昨年を除き、当社の事業はどうしても下期に利益が偏りやすくなるという特徴があるため、第3四半期、第4四半期の利益が少し多めに出やすい傾向にあります。おそらく今期もそのようになるのではないかと見込んでいます。

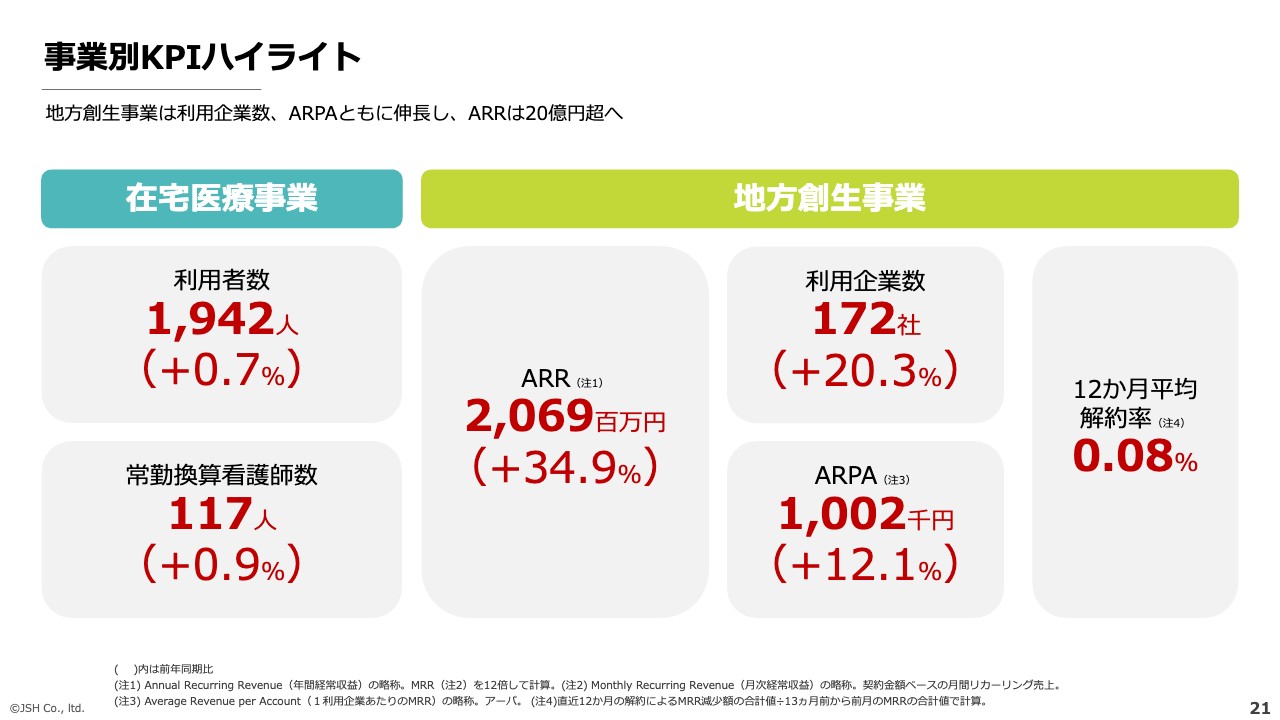

事業別KPIハイライト

宮﨑:我々が重視しているKPIハイライトについてご説明します。在宅医療事業の利用者数は、前期比0.7パーセント増の1,942名です。看護師数は、前期比0.9パーセント増の117名となっています。

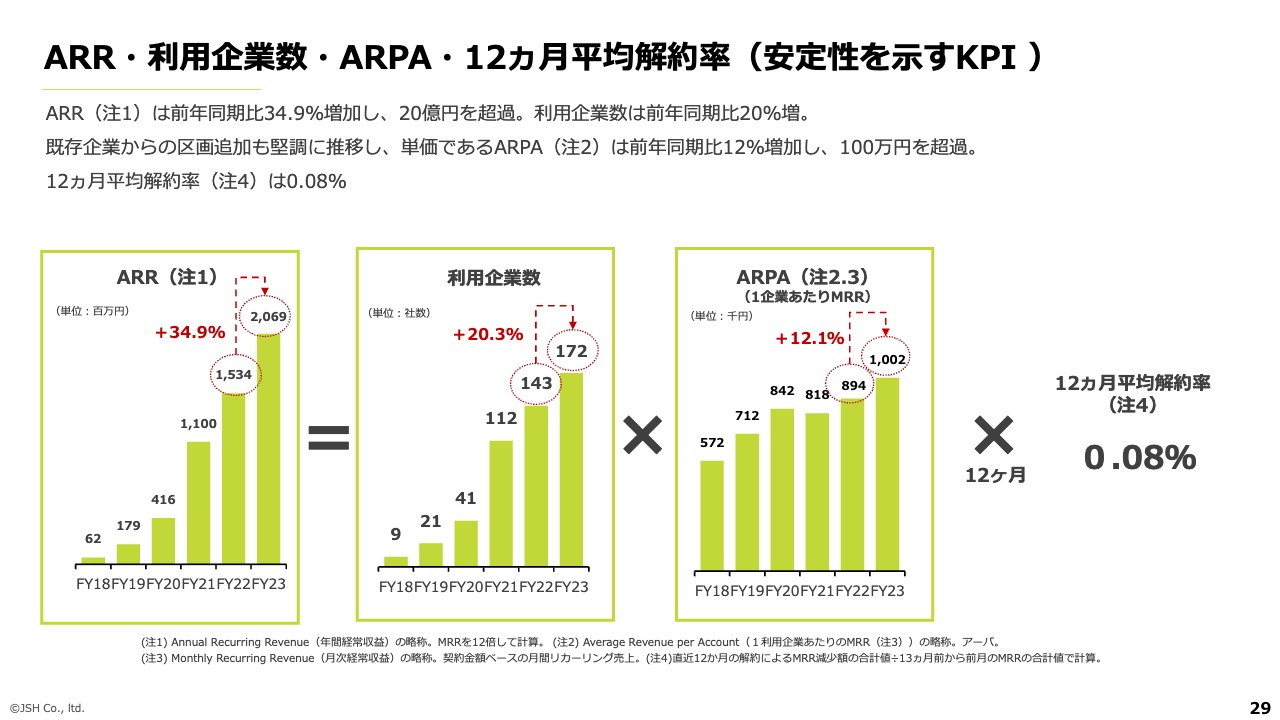

地方創生事業については、ARRが前期比約35パーセント増の20億6,900万円、利用企業数は172社、1社あたりの月額利用金額(ARPA)は前期比12.1パーセント増となる約100万円、12ヵ月平均解約率は0.08パーセントとなっています。

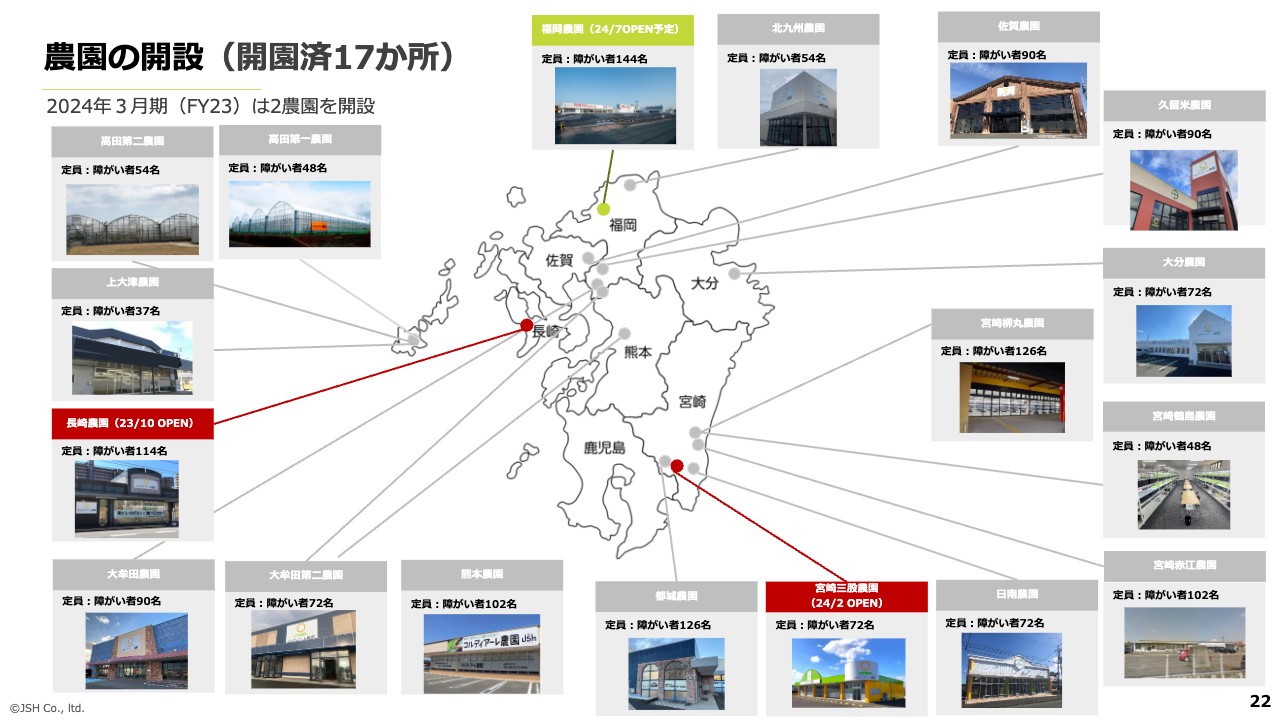

農園の開設(開園済17か所)

宮﨑:農園の開設状況です。前期はスライドに赤色で示している宮崎県で1か所、長崎県で1か所開設しました。今期は、緑色で示している福岡県で1か所開設することが決まっています。

坂本:農園は17か所で開園済みとのことですが、施設によって異なるにしろ、定員に対しての充足率はどのくらいなのでしょうか?

宮﨑:稼働率はほぼ100パーセントとなっています。ただし、今ご紹介した新しい宮崎県の農園が3月末時点でだいたい4割程度、長崎県の農園が7割程度の稼働率という状況です。

坂本:宮崎県内だけを見ても、近いところに農園が密集していますが、これらもほぼ埋まっているということは、九州の中でもまだまだ増やしていけそうな感じがします。九州以外にも農園を開設する予定はありますか?

宮﨑:当面の間は、九州の中で開設することを想定しています。背景としては、九州にはまだまだ就労できる障がい者の方がたくさんいるためです。我々の農園では1,000名程度の方が働いていますが、まだまだたくさんの方が仕事を持てていないのが現状です。中長期的には、九州以外での開設もあり得るかと思っています。

坂本:御社は障がい者の方の就労格差の解消や、雇用創出に取り組んでおり、非常にすばらしいと思います。農園以外にも働ける環境を作ることは可能だと思うのですが、このあたりについてのお考えをお聞かせください。

宮﨑:当面の間は「コルディアーレ農園」を継続していこうと考えています。理由としては、冒頭でもご説明したとおり、精神・知的・身体障がいのある方でも、仕事がしやすいのが農業の特徴になっているからです。多くの方の仕事を作るという観点では、中長期的にはもう少し違うタイプの仕事を取り入れていくことも検討できればと思っています。

坂本:1つの施設の中で、精神・知的・身体障がいのある方が一緒に働いているのでしょうか?

宮﨑:そのとおりです。

坂本:一緒に働けるのはすごく良いことですね。

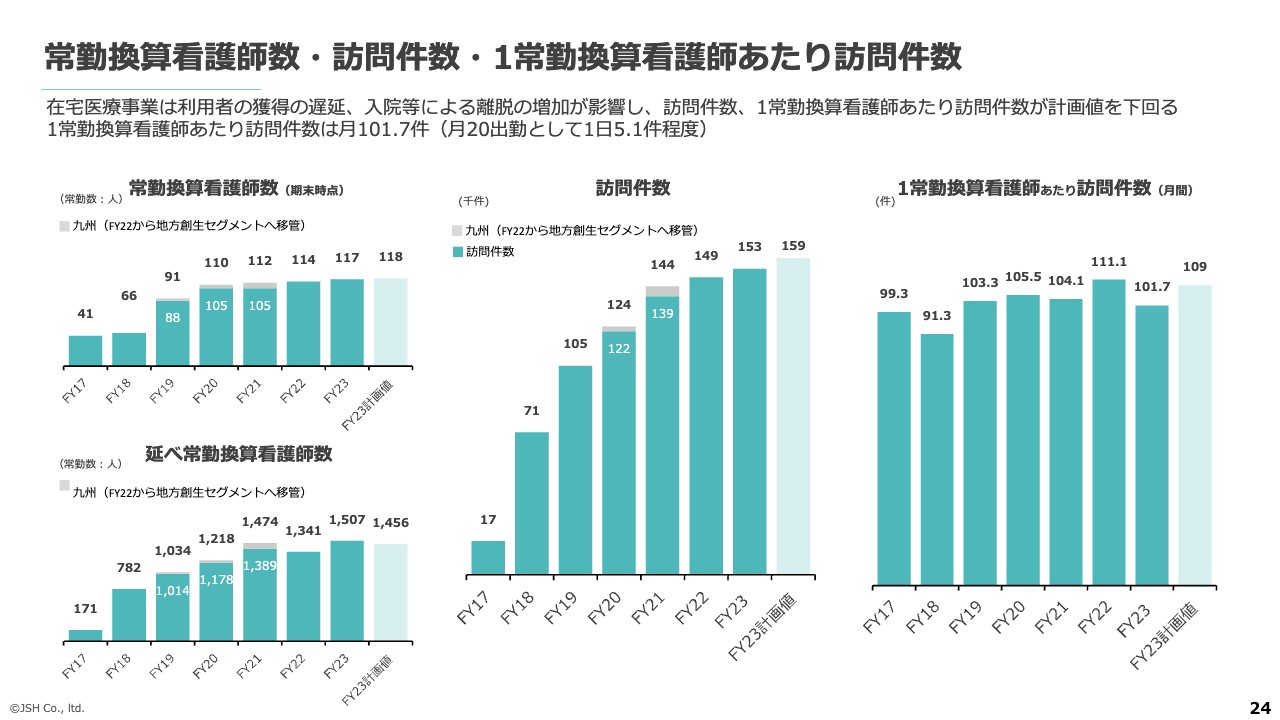

常勤換算看護師数・訪問件数・1常勤換算看護師あたり訪問件数

宮﨑:それぞれの事業状況を簡単にご説明します。まずは、在宅医療事業についてです。スライド左上のグラフは看護師の数を示しています。その下のグラフは、1年間を通じた延べ看護師数です。

もともと1年間を通じた計画では1,456名だったところが、1,500名強と50名ほど多く推移しました。結果的に、在宅医療事業では少し人件費が増えてしまったことが、2024年3月期の減益要因として表れています。

また、訪問件数15万9,000件の計画に対して、実績は15万3,000件と、こちらは少し計画を下回りました。

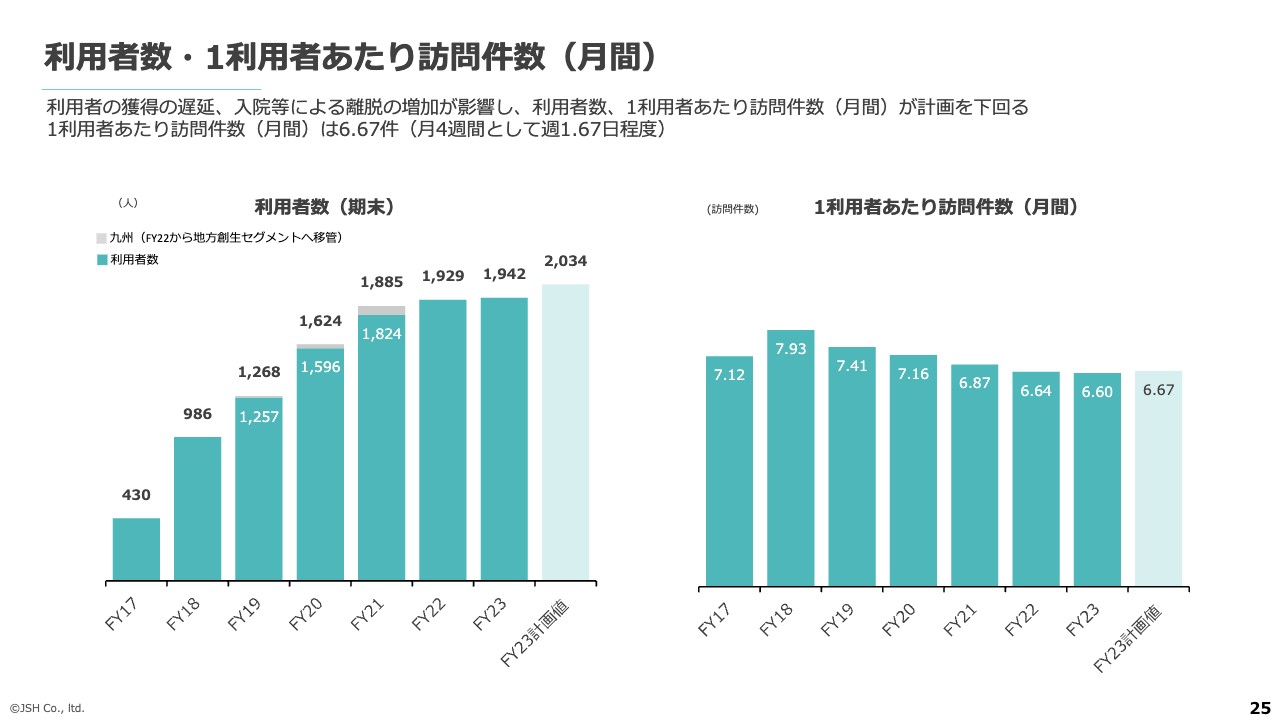

利用者数・1利用者あたり訪問件数(月間)

宮﨑:サービスの利用者数についてです。計画より100名程度下回ったことが、訪問件数の計画割れにつながったと考えています。

先ほどお伝えしたとおり、昨年は看護師を多く採用したため、看護師の教育に力を入れました。その結果、利用者の獲得が少し遅れてしまったため、今期はこのあたりを少し改善していこうと取り組んでいるところです。

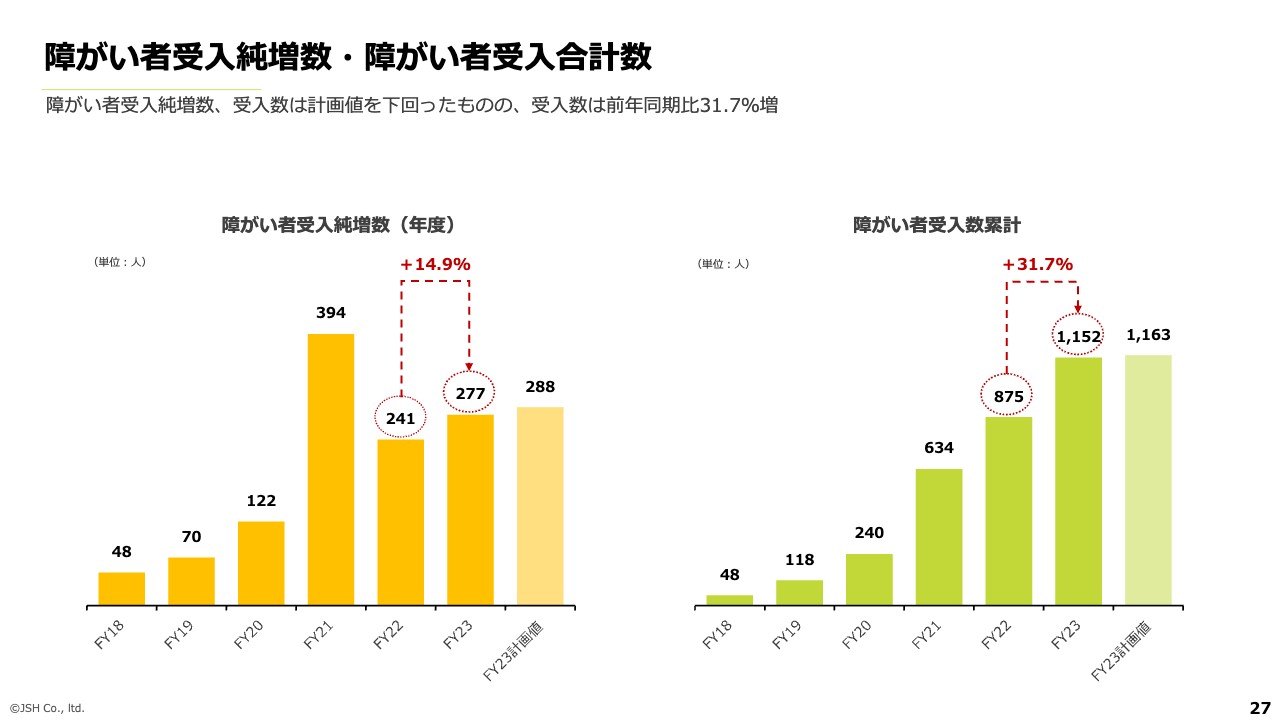

障がい者受入純増数・障がい者受入合計数

宮﨑:次に、地方創生事業についてです。障がい者の受入純増数とは、1年間で何人増えたかを表します。スライド左のグラフのとおり、計画より11名減っていますが、前期からは約15パーセント増となっています。トータルの受入数は、1,152名が前期末の状況となっており、1年間で約3割増えました。

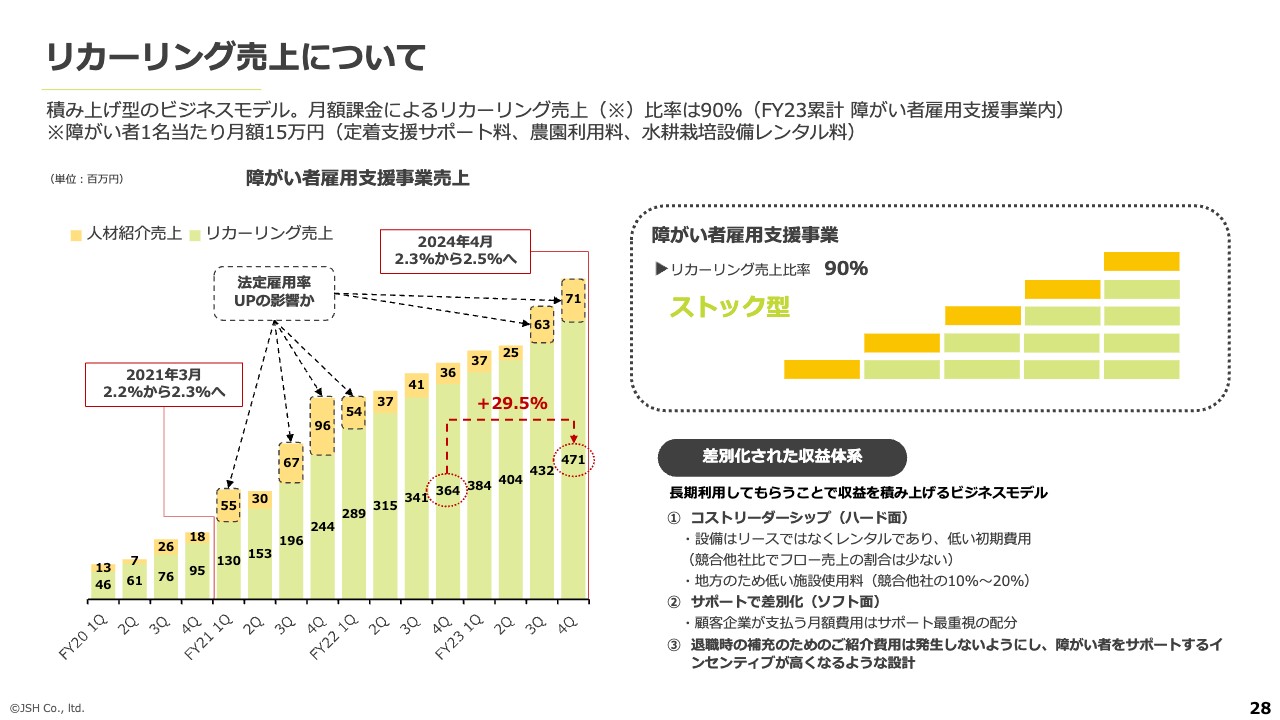

リカーリング売上について

宮﨑:こちらのスライドは、我々の売上の特徴を表しています。売上の約9割が、月額課金によるリカーリング売上となっています。スライド左のグラフのとおり、着実に積み上がっていることが特徴です。

また、法定雇用率が引き上げられた時の状況として2点記載しています。まず、2021年3月に法定雇用率が2.2パーセントから2.3パーセントに引き上げられました。点線で囲まれたオレンジ色の部分は、障がい者の紹介売上を示していますが、法定雇用率が引き上げられた翌期に増加しています。

今回、2024年4月に再び法定雇用率が2.3パーセントから2.5パーセントに引き上げられました。前期の第3四半期、第4四半期で障がい者の紹介売上が少し増えてきたのは、法定雇用率の引き上げへの対応が少し前倒しで出てきたことが要因だと考えています。したがって、今期もこの引き上げによるプラスの影響が継続するだろうと見ています。

ARR・利用企業数・ARPA・12ヵ月平均解約率(安定性を示すKPI )

宮﨑:こちらのスライドは、先ほどご説明した月額課金を分解したものです。一番左側がARRで、前期比約35パーセント増となりました。その内訳として、利用企業数と1社あたりの利用額のどちらも伸ばすことがでています。

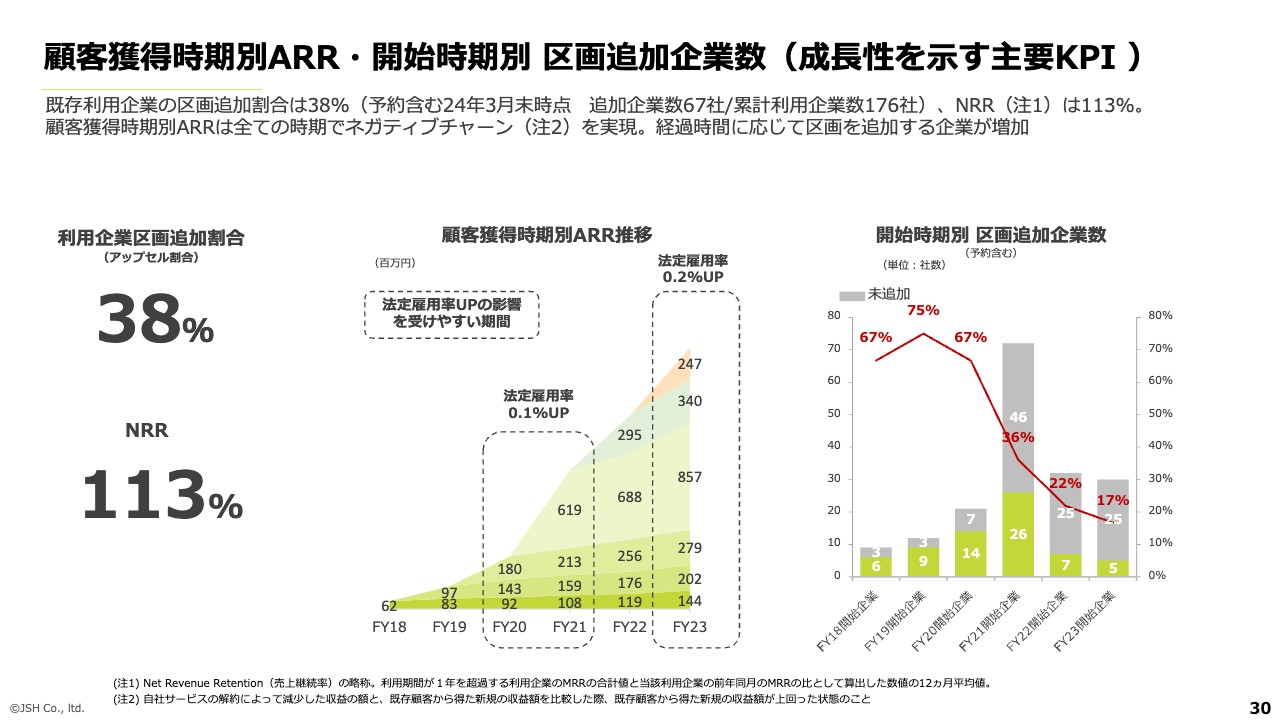

顧客獲得時期別ARR・開始時期別 区画追加企業数(成長性を示す主要KPI )

宮﨑:こちらのスライドは、我々のサービスを利用していただいている企業のうち、どれだけの企業が追加的に障がい者雇用をしているかを表したものです。約4割の企業が追加で我々のサービスを利用しています。また、NRR(売上継続率)は113パーセントと、我々にお支払いいただいているサービス利用料が年々増えてきていることも1つの特徴です。

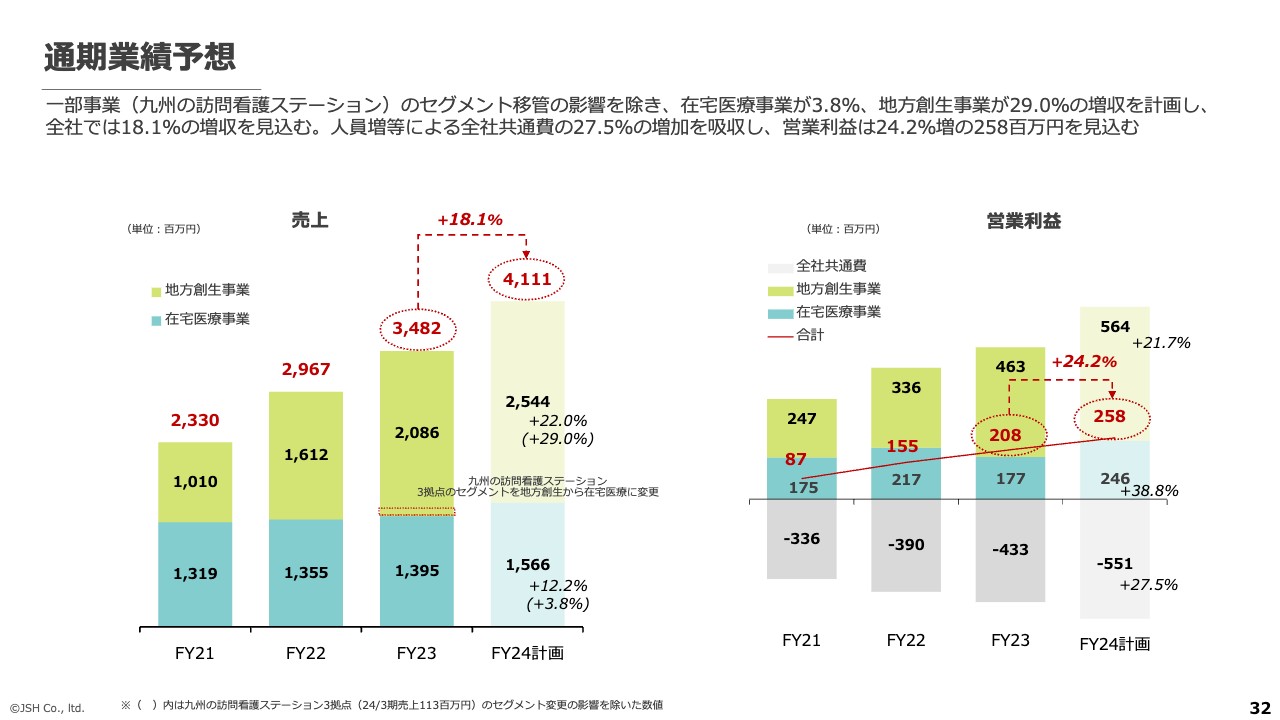

通期業績予想

宮﨑:業績予想です。売上高は前期比18.1パーセント増の41億1,100万円、営業利益は前期比24.2パーセント増の2億5,800万円を見込んでいます。スライドには記載していませんが、経常利益は前期比31パーセント増の2億5,600万円、当期純利益は前期比32.4パーセント増の1億9,200万円を見込んでいます。

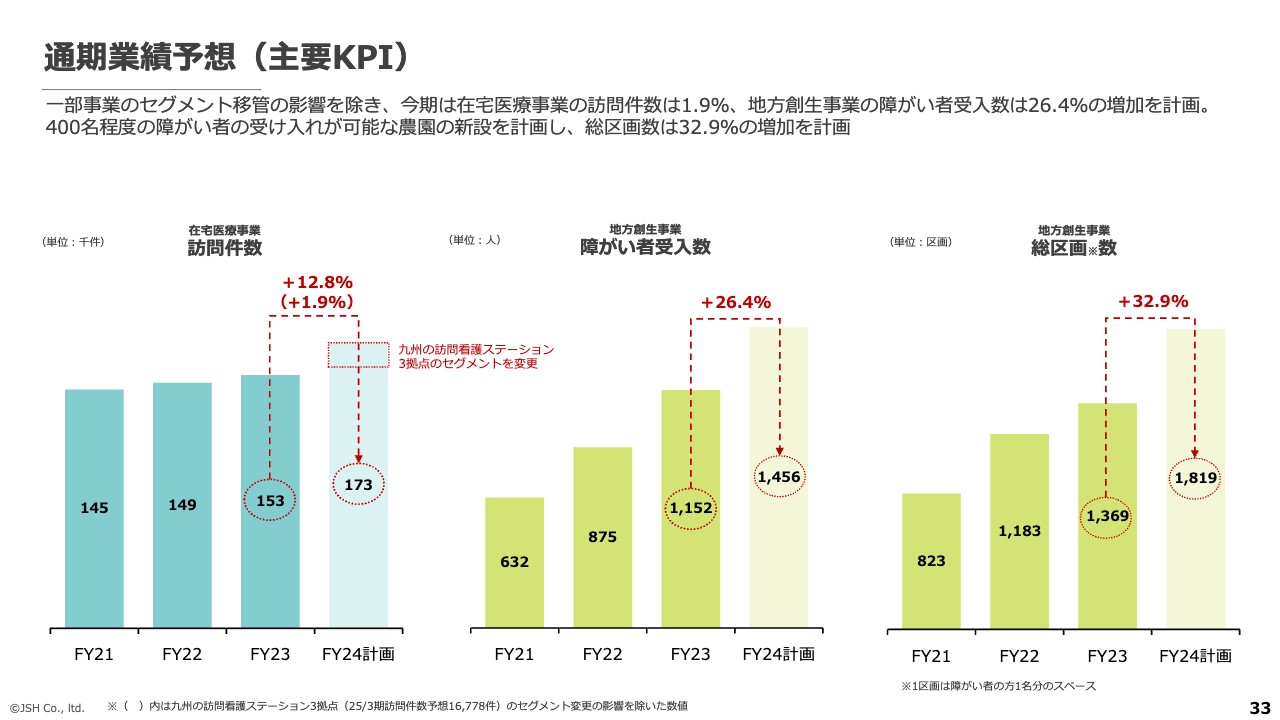

通期業績予想(主要KPI)

宮﨑:各事業の状況を表す主要なKPIです。まず、スライド左にある在宅医療事業の訪問件数に関しては、前期比12.8パーセント増と計画しています。

この理由として、我々は九州に3拠点の訪問看護ステーションを運営しており、前期まではこの事業を地方創生事業セグメントとして開示していましたが、今期から在宅医療事業セグメントに移管しています。これにより訪問件数が少し高く見えていますが、この影響を除いたベースでいうと、前期比約2パーセント増の計画です。

スライド中央と右側は地方創生事業の障がい者雇用のKPIを表していますが、障がい者の受入数は前期比26.4パーセント増、障がい者が働く農園区画数は前期比32.9パーセント増を計画しています。

質疑応答:看護師の採用状況について

坂本:「今後の高齢化社会対策は伸びる分野であると思いますが、看護師の採用状況を教えてください」というご質問です。

宮﨑:看護師の採用は難易度が高く、競争が激しい分野です。おそらく今後もこのような環境は続くであろうと考えています。当社としては、例えば、残業の抑制や出勤日数の調整、時短勤務といった多様な勤務形態を準備することで、働きやすい職場作りを目指しています。そして、それにより採用・定着の強化を図っているところです。

質疑応答:IT技術の導入について

坂本:「IT技術の導入などで、心がけていることがあれば教えてください」というご質問です。

宮﨑:当社は基本的に、生産性の向上に資するものについては、積極的にIT化を進めています。一方で、費用対効果をしっかりと検証しながら進めているため、今後も効果があると思われるものに関しては、積極的にIT化を進めていきたいと考えています。

質疑応答:現預金の使い道について

坂本:御社の財務基盤は盤石で、特に新規上場企業の中では財務状況が非常に良いと思います。現預金も十分あることは投資余力にも当然つながると思います。現預金は既存事業の拡大のために使うのか、それともM&Aも含めた新規事業によるさらなる成長を図るために使うのか、イメージを教えてください。

宮﨑:基本的に、今持っているキャッシュに関しては、農園開設といった既存事業拡大のために投資していこうと思っています。事業を拡大していくためには、どうしてもたくさんの人材を雇用する必要がありますので、人材採用にも投資します。また、顧客獲得に向けたマーケティング等への投資も考えています。もしチャンスがあれば、おっしゃるとおりM&Aも検討していきたいと思います。

質疑応答:農園開設時の行政からの補助金について

坂本:御社の農園は福祉にも絡むため、開設の際に国などから補助金は出るのでしょうか?

宮﨑:農園開設に関して、補助金等は一切ありませんので、我々の資金で対応している状況です。

質疑応答:農園事業における障がい者への賃金について

坂本:「『コルディアーレ農園』で働く障がい者の方の賃金は、企業から支払われるのでしょうか? それとも御社の委託料の中に含まれているのでしょうか?」というご質問です。

宮﨑:当社の農園で働く障がい者の方は、雇用主と直接雇用契約を締結しているため、我々が企業からいただく費用とは別になります。したがって、具体的な内容に関しては基本的にはわかりかねます。

坂本:把握していないということでしょうか?

宮﨑:はい、そうです。

坂本:雇用主から賃金が支払われるということですね。

宮﨑:おっしゃるとおりです。

質疑応答:今後の在宅医療事業と地方創生事業の優先順位について

坂本:今後は、在宅医療事業と地方創生事業のどちらに力を入れたいとお考えでしょうか? 具体的な割合の数字はありますか?

宮﨑:資金面に関していえば、やはり地方創生事業のほうがより資金を使う事業になるため、集中的に資金を投下していく計画になっています。

質疑応答:九州での農園開設について

坂本:「潜在的にどのくらいまで九州地方で農園事業ができるのでしょうか?」というご質問です。

宮﨑:参考になる数字をお伝えすると、九州で就労可能な18歳から60歳前後の障がい者手帳を持っている方は、おおよそ30万人います。現在、当社の農園で働いている方が1,000名強ですから、その300倍くらいの障がい者が九州にいることになります。そのため、出店余力といいますか、仕事を提供できる余地はまだまだたくさんあると思っています。

質疑応答:訪問看護における診療報酬について

坂本:訪問看護について、精神科の診療報酬が高い現状において、御社もそこに参入しているわけですが、訪問看護を行っている企業は御社のような法人が多いのでしょうか? また、今後新規参入が増えると診療報酬が下がる可能性はあるのでしょうか?

宮﨑:訪問診療を行っているのは、基本的には医療法人ですので、株式会社で行っているところはないと認識しています。医師の訪問診療にかかる診療報酬については、今後改定の中で下がっていく可能性はあると思っています。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

150A

|

400.0

(14:35)

|

-1.0

(-0.24%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

JSH(150A) 2026年3月期第3四半期決算説明資料 02/12 15:30

-

JSH、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月... 02/12 15:30

-

JSH(150A) 2026年3月期第3四半期決算説明資料抜粋スマホ向け 02/12 15:30

-

JSH(150A) 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕... 02/12 15:30

-

JSH(150A) 事業所化に関するお知らせ 02/02 09:00

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 19:30

-

今日 19:30

-

今日 19:30

-