L is B、ビジネスチャット「direct」を主軸に現場向けDXサービスを拡充 安定的かつ持続的な成長モデルの確立を目指す

プロフィール

横井太輔氏:みなさま、こんにちは。株式会社L is B代表取締役社長CEOの横井です。2024年度12月期第1四半期の決算発表を行います。どうぞ最後までご覧ください。

今回は初めての決算発表のため、当社のご紹介を交えてご説明します。まずは会社概要です。当社は、東京・秋葉原と徳島県、大阪府、福岡県の4拠点で運営しています。今年で14年目になり、従業員数は100名を超えたところです。「Mission」「Vision」「Value」については、スライド右側に記載のとおりです。

経営メンバー

経営メンバーについてです。当社は、株式会社ジャストシステムという、「一太郎」でおなじみのソフトウェア会社からスピンアウトしてスタートしました。現在のメンバーはITに関する深い知見と豊富な実績を持っており、現場DXを具現化する経営陣です。

ラジオ番組紹介「L is B presents 現場DX研究所」

実は私は、毎週月曜日に文化放送でラジオ番組を担当しています。『L is B presents 現場DX研究所』という番組で、建設会社をはじめ、いろいろな企業のDX担当者に毎回インタビューを行っています。よろしければ聞いてみてください。

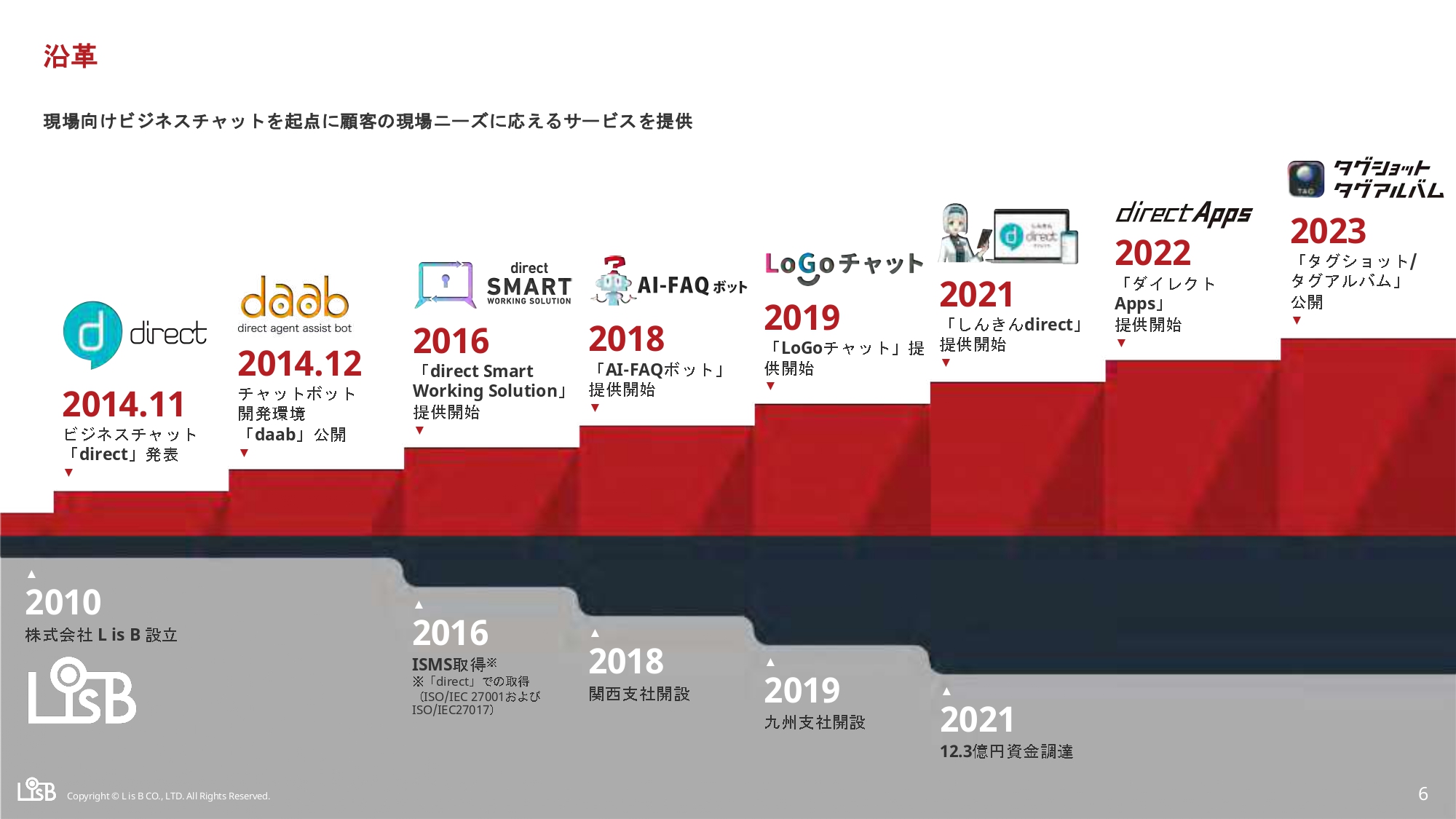

沿革

沿革です。詳細についてはスライドをご覧いただければと思いますが、現場向けのビジネスチャット「direct」を起点に、顧客の現場ニーズに応えるサービスを提供しています。

現場DXにフォーカスした事業展開

事業領域です。当社は、現場DXにフォーカスした事業展開を行っています。ゼネコンやサブコン、プラント、電力・通信インフラ、鉄道・運輸、物流、不動産、流通、アパレルなど、一言で表すと「立って働く人」に最適化した現場向けのDXプラットフォーマーです。

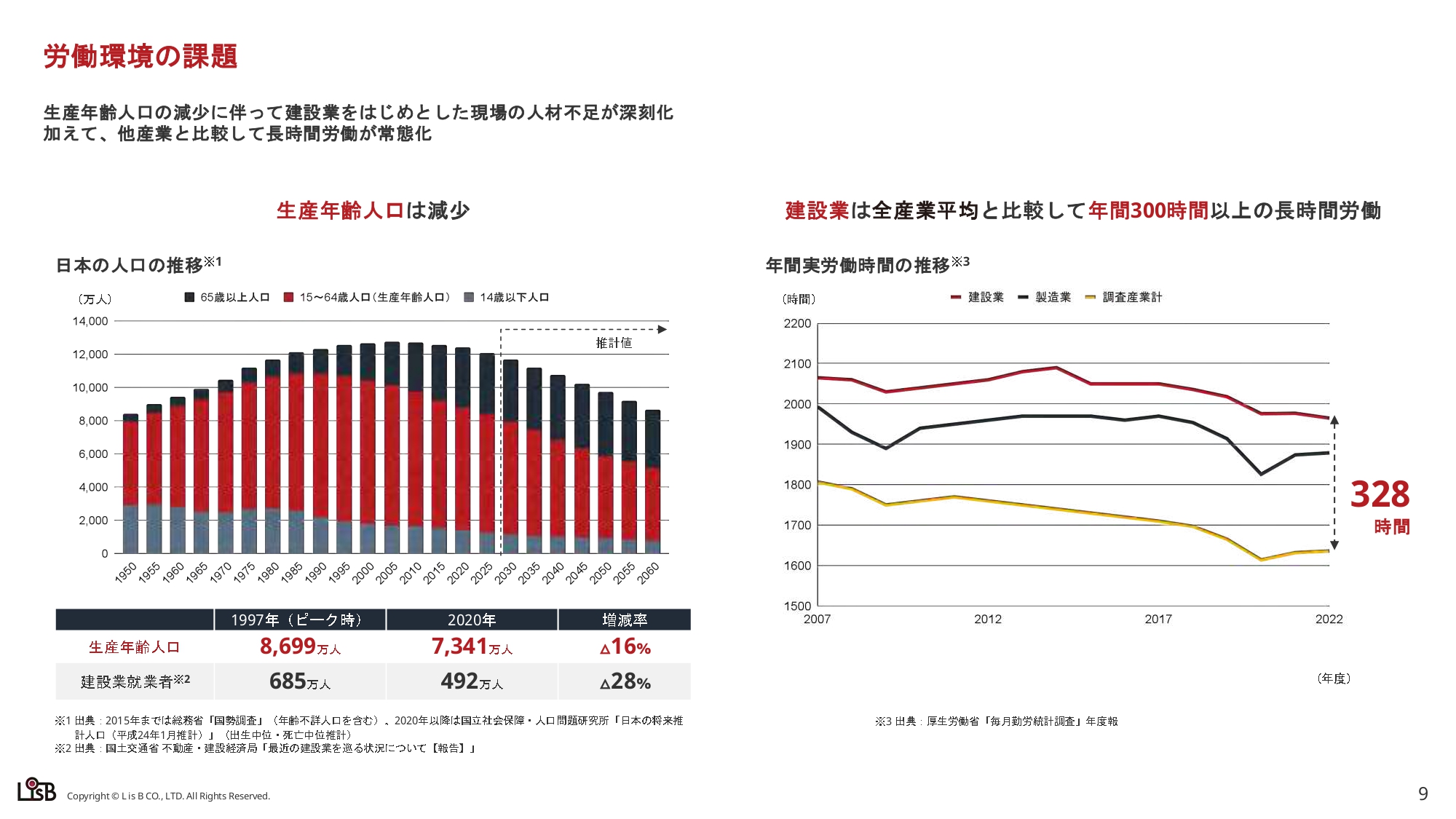

労働環境の課題

労働環境の課題です。日本は生産年齢人口がどんどん減っています。特に、建設業をはじめとした現場の人材不足が非常に深刻化しています。その中でどのように人手不足や長時間労働に対応していくかが、業界全体の課題になっています。

現場の業務の特徴

業界全体の課題に対して当社が提供しているサービスが、「direct」です。現場業務は、DXの壁になる要素が非常に多いのが特徴です。

例えば、確認を取りたい人が同じ場所にいるわけではなく、いろいろな場所に散らばっていたり、立って働いていたりするため、端末を確認するタイミングが限られますし、パソコンはあまり使いません。また、1つの会社の中だけでなく、現場では複数の会社とのやり取りが発生します。

現場向けコミュニケーションプラットフォーム

このような状況に即したサービスが、現場向けのコミュニケーションプラットフォーム「direct」です。現場で使うことを想定して、設計しているため、使いやすさを重視しています。そのため、ITリテラシーの高さに関係なく、全員が等しく使えるところが非常に高く評価していただいているサービスです。2014年のリリースから、もう10年が経過しました。

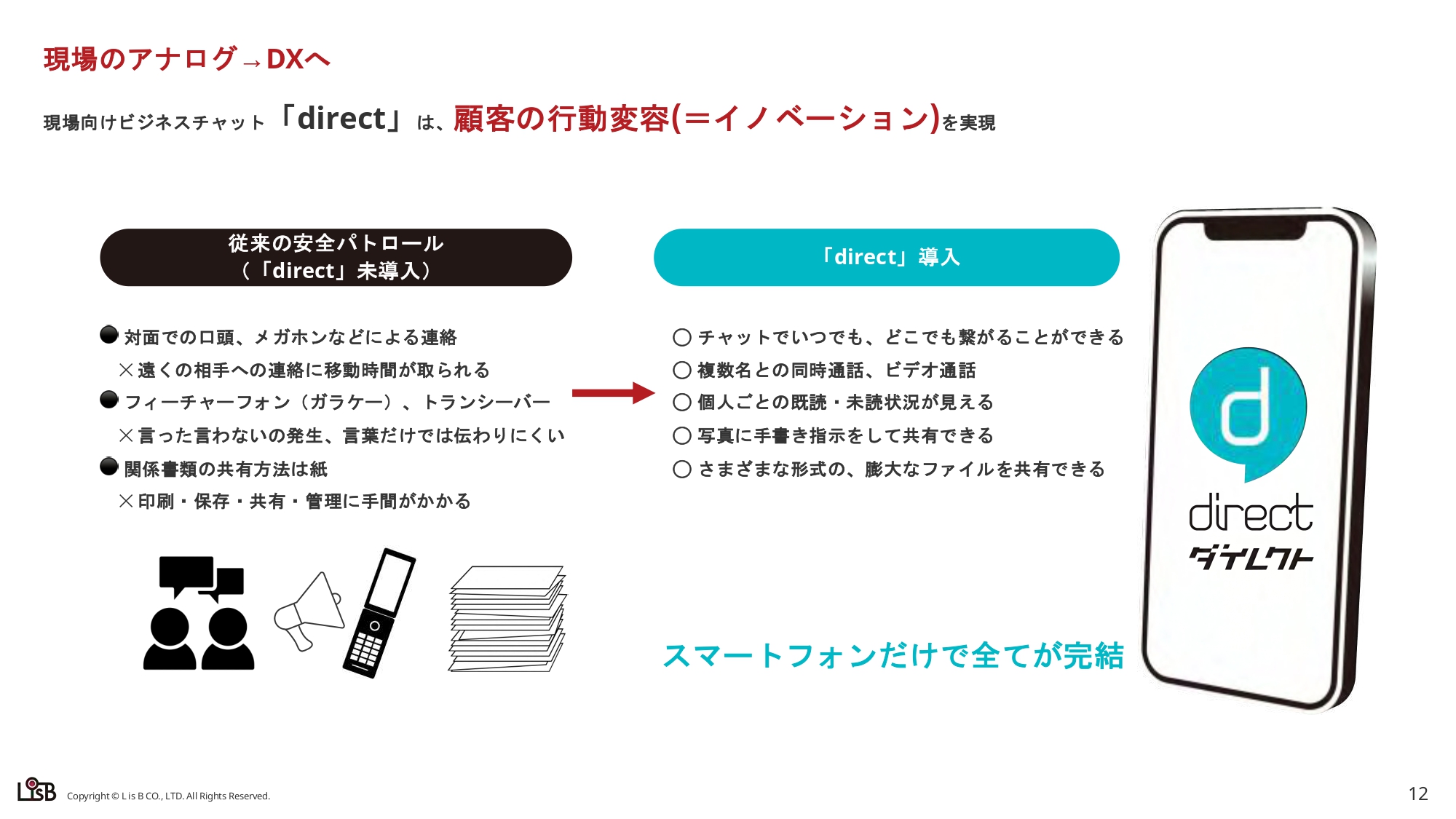

現場のアナログ → DXへ

具体的にどのように使われているかご説明します。現場では、非常にアナログに働いている方がたくさんいます。例えば、建設現場では作業をする前に安全パトロール業務を行いますが、指摘事項は対面で口頭やメガホンで伝えたり、フィーチャーフォンやトランシーバーによる音声コミュニケーションを行ったり、あるいは紙による伝達が中心でした。

そのような現場に「direct」を導入していただくことで、スマートフォンに入れた「direct」だけで完結する世界を作りました。私たちは、イノベーションはお客さまの行動を変えることだと思っています。「direct」は、建設現場のイノベーションを実現しました。

当社が提供する現場DXプラットフォーム

「direct」を中心として、さまざまなサービスを開発しています。例えば、オリジナルチャットボットを開発して、チャット上で動くロボットを使って業務改革を行ったり、「direct Apps」という「direct」上で動くいろいろなアプリケーションの追加を提案したりと、さまざまなソリューションを開発しています。

また、OEMで、トラストバンクには「LoGoチャット」、信金中央金庫には「しんきんdirect」という名前でそれぞれ提供しています。

導入実績

「direct」は、建設業や大手企業を中心に豊富な導入実績があります。さまざまな現場で、当社サービスが利用されています。

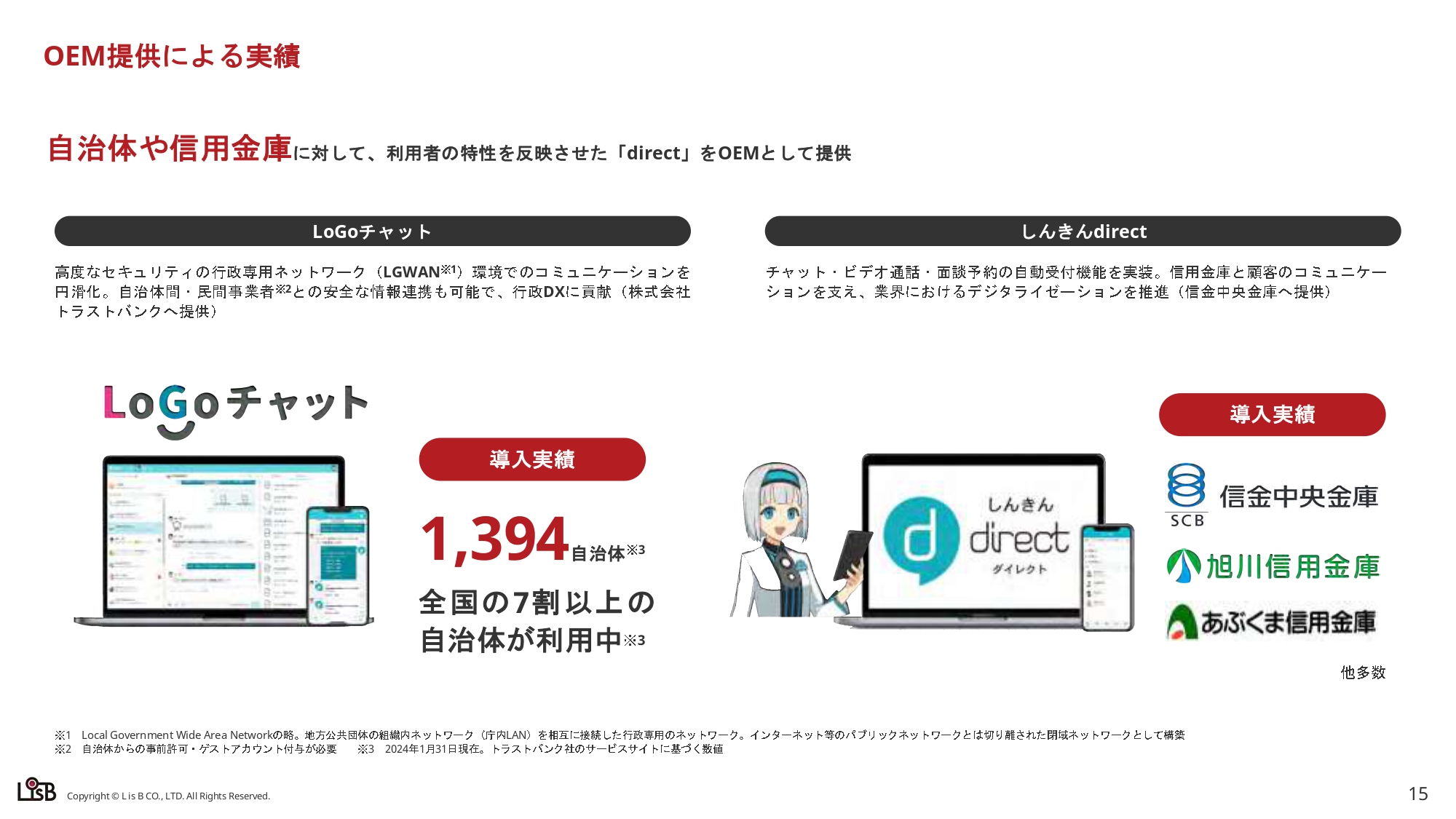

OEM提供による実績

OEM提供による実績としては、「LoGoチャット」という名前でトラストバンクに提供しており、全国の自治体の7割以上で活用されています。また、信金中央金庫に提供している「しんきんdirect」では、信用金庫とお客さまとのやり取りで活用されています。

2024年12月期 第1四半期 決算サマリー

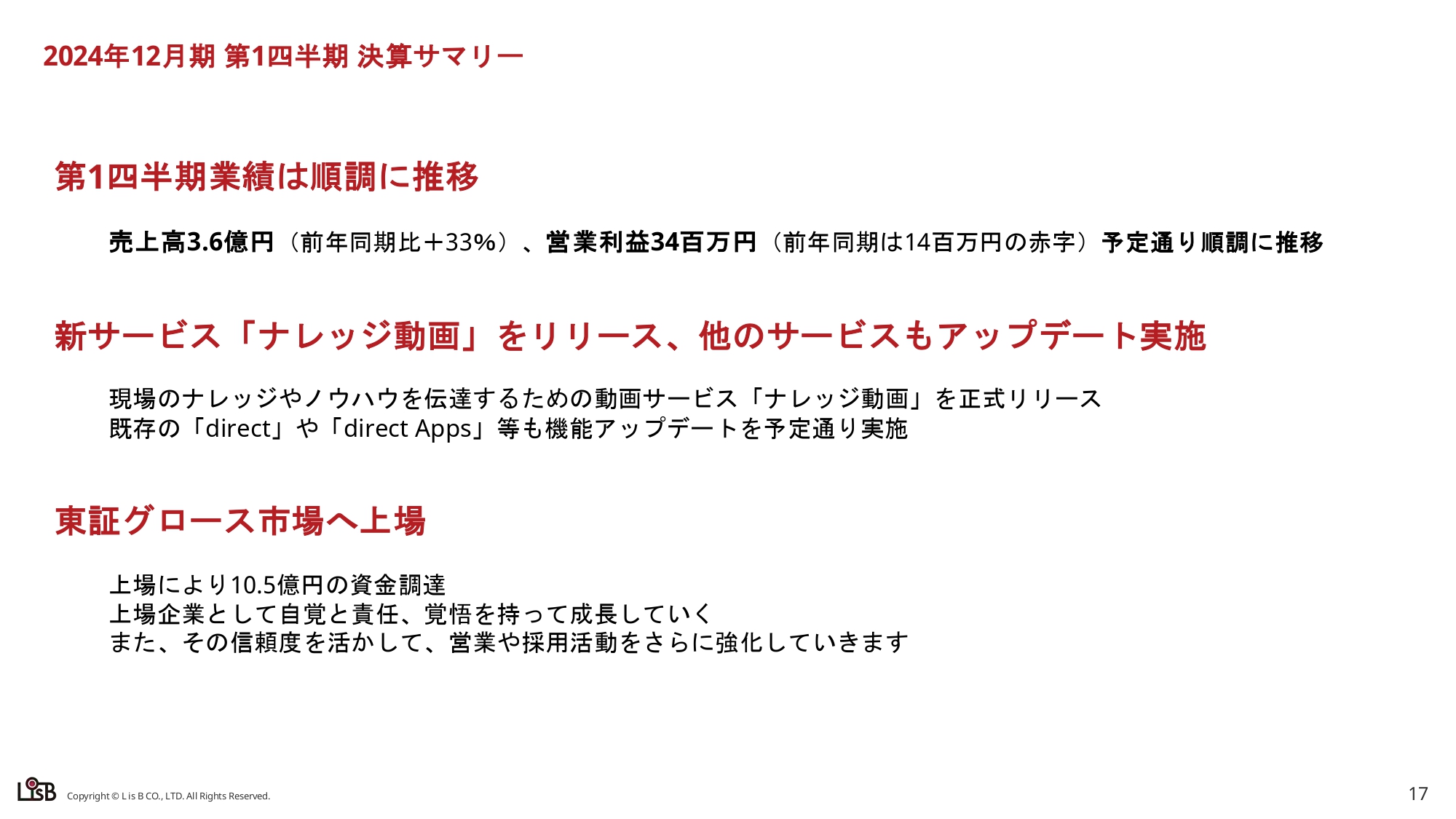

2024年12月期第1四半期の実績をご説明します。まずサマリーです。第1四半期業績は、売上高、営業利益ともに予定どおり順調に推移しました。

サービス関連のトピックとしては、新サービスとして現場のナレッジやノウハウを伝達するために、「ナレッジ動画」をリリースしました。また、既存のサービスも予定どおり機能アップデートを進めています。

また、3月26日に東証グロース市場へ上場しました。上場により、10億5,000万円の資金調達を行っています。上場企業として自覚と責任、覚悟を持って成長していきたいと思っていますし、その信頼度を活かして、営業や採用活動をさらに強化していきます。

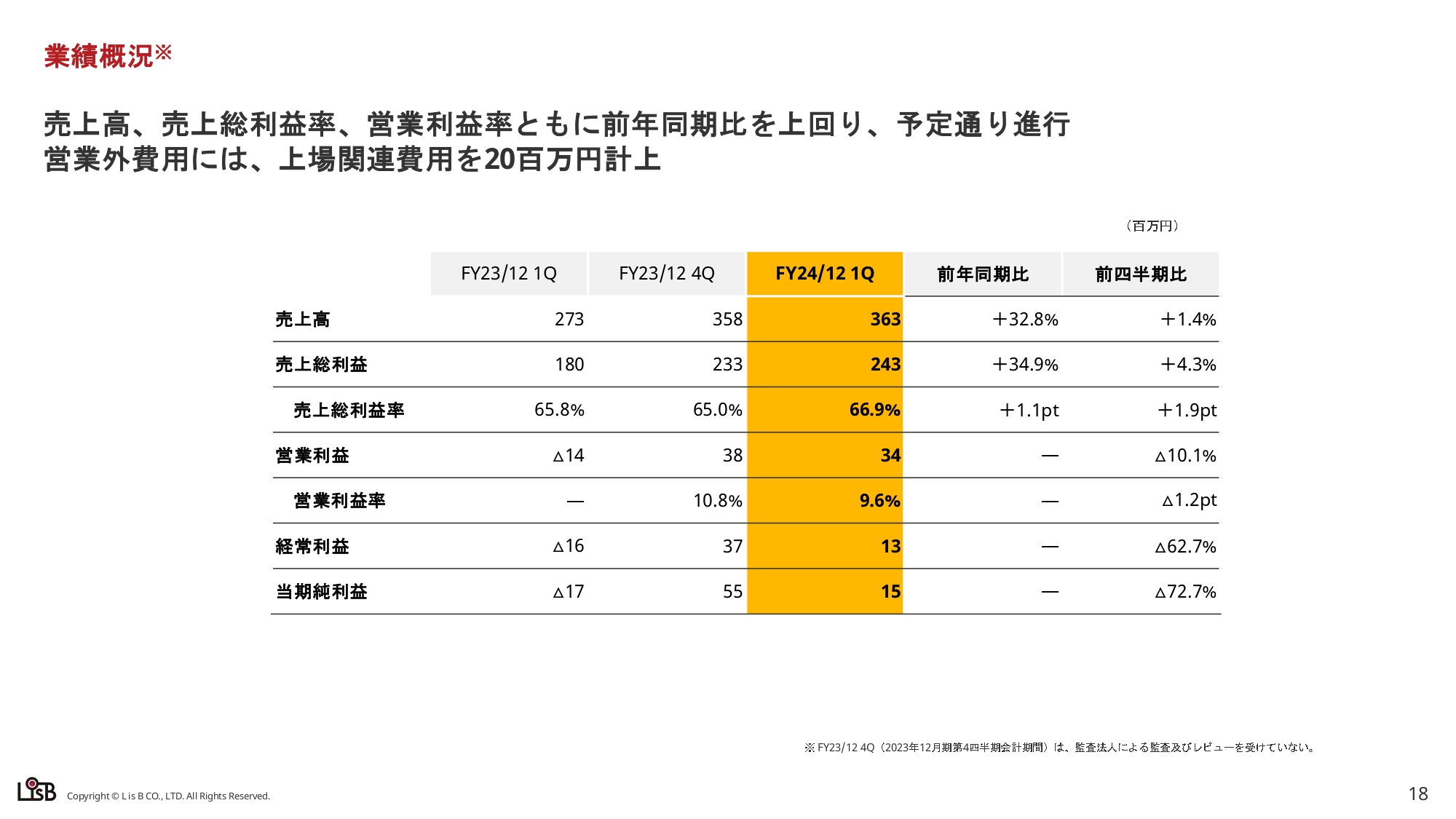

業績概況

業績概況です。売上高、売上総利益率、営業利益率ともに予定どおり進行しています。営業外費用には、上場関連費用を計上しています。細かい数字は、スライドをご覧ください。

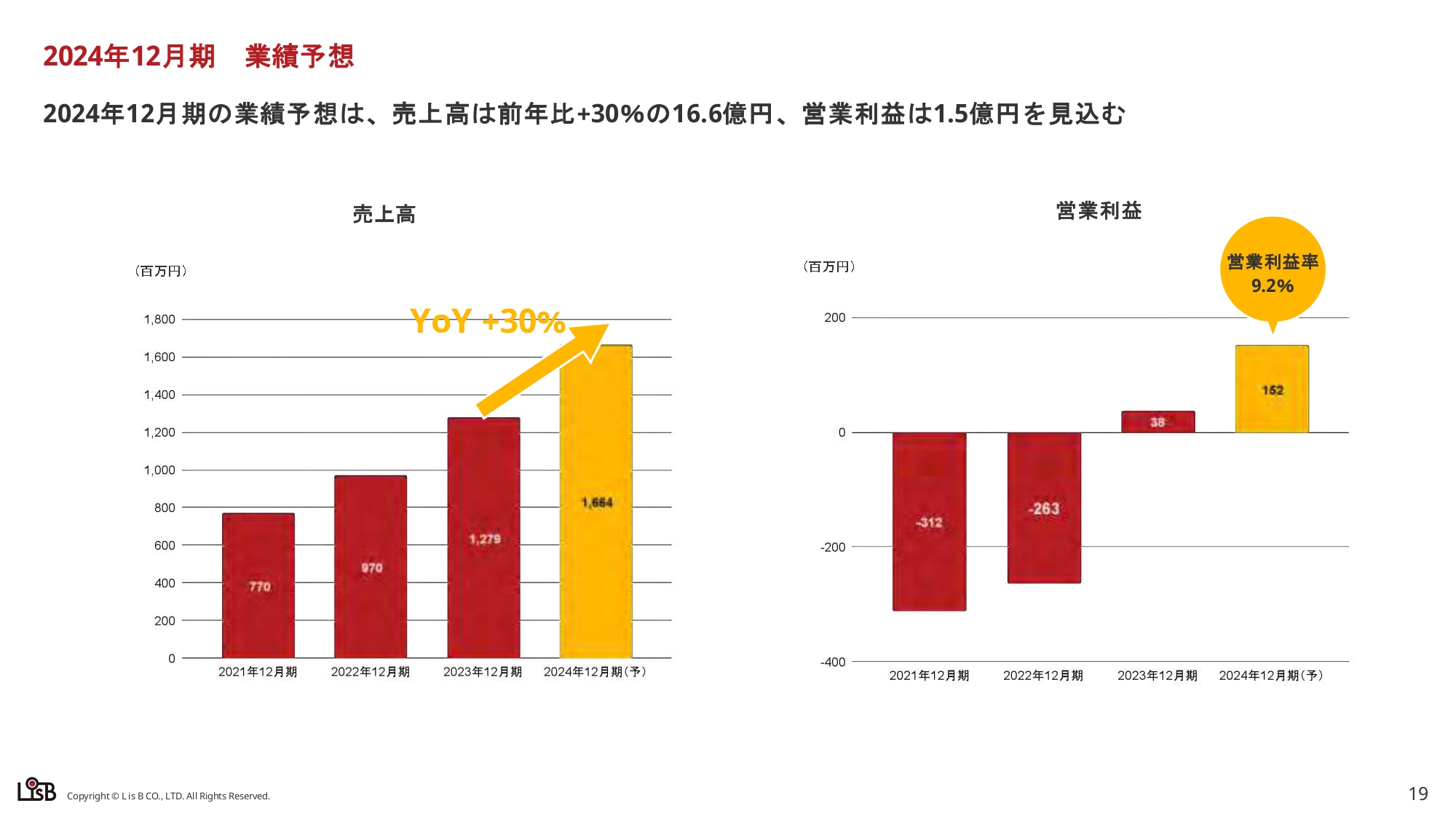

2024年12月期 業績予想

2024年12月期の業績予想です。売上高は前年比30パーセント増の16億6,000万円、営業利益は1億5,000万円、営業利益率は9.2パーセントを見込んでいます。

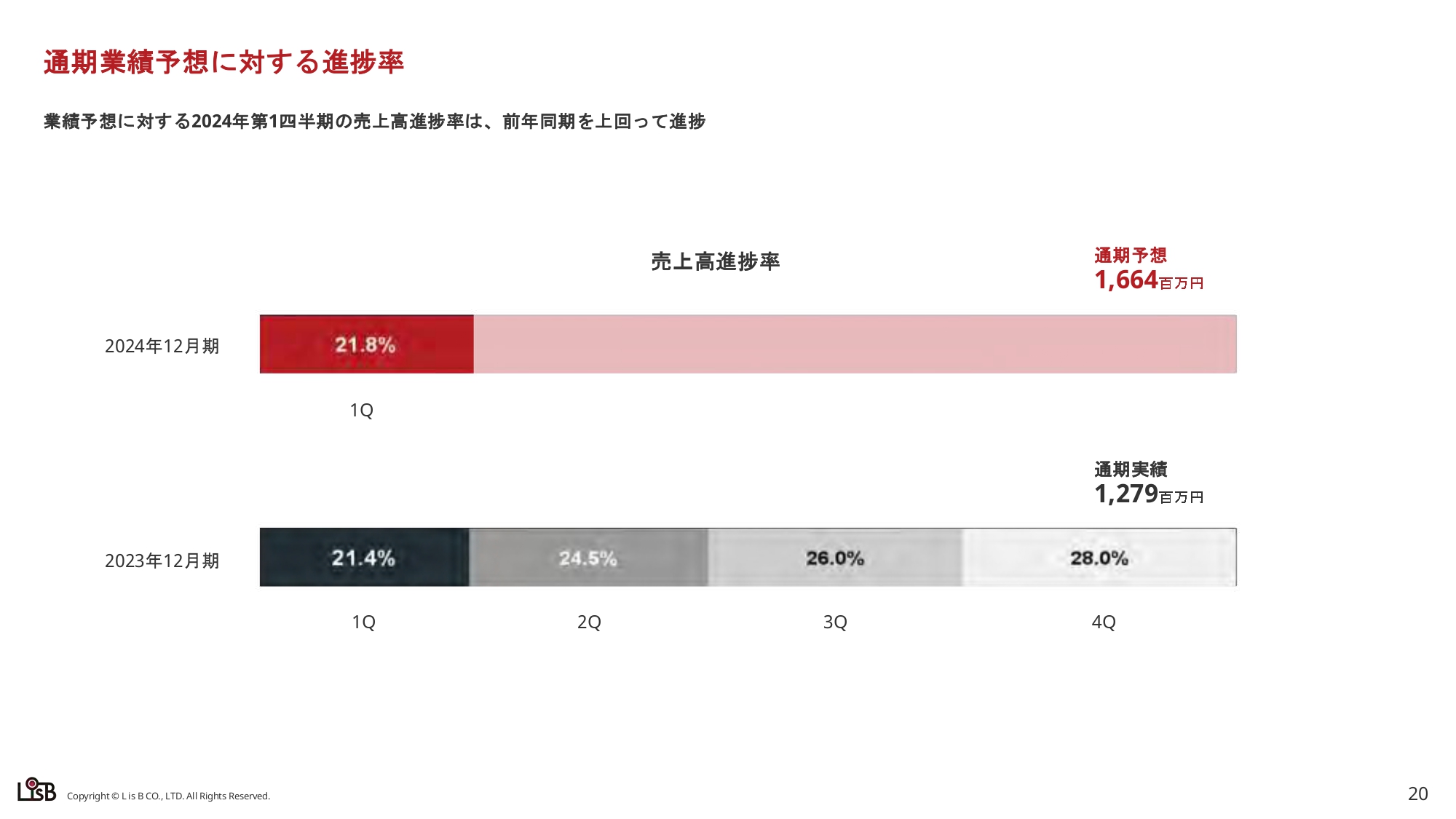

通期業績予想に対する進捗率

通期業績予想に対する進捗率です。第1四半期の売上高の進捗は、21.8パーセントとなりました。前年度の第1四半期は21.4パーセントだったため、そちらを上回って順調に進捗しています。

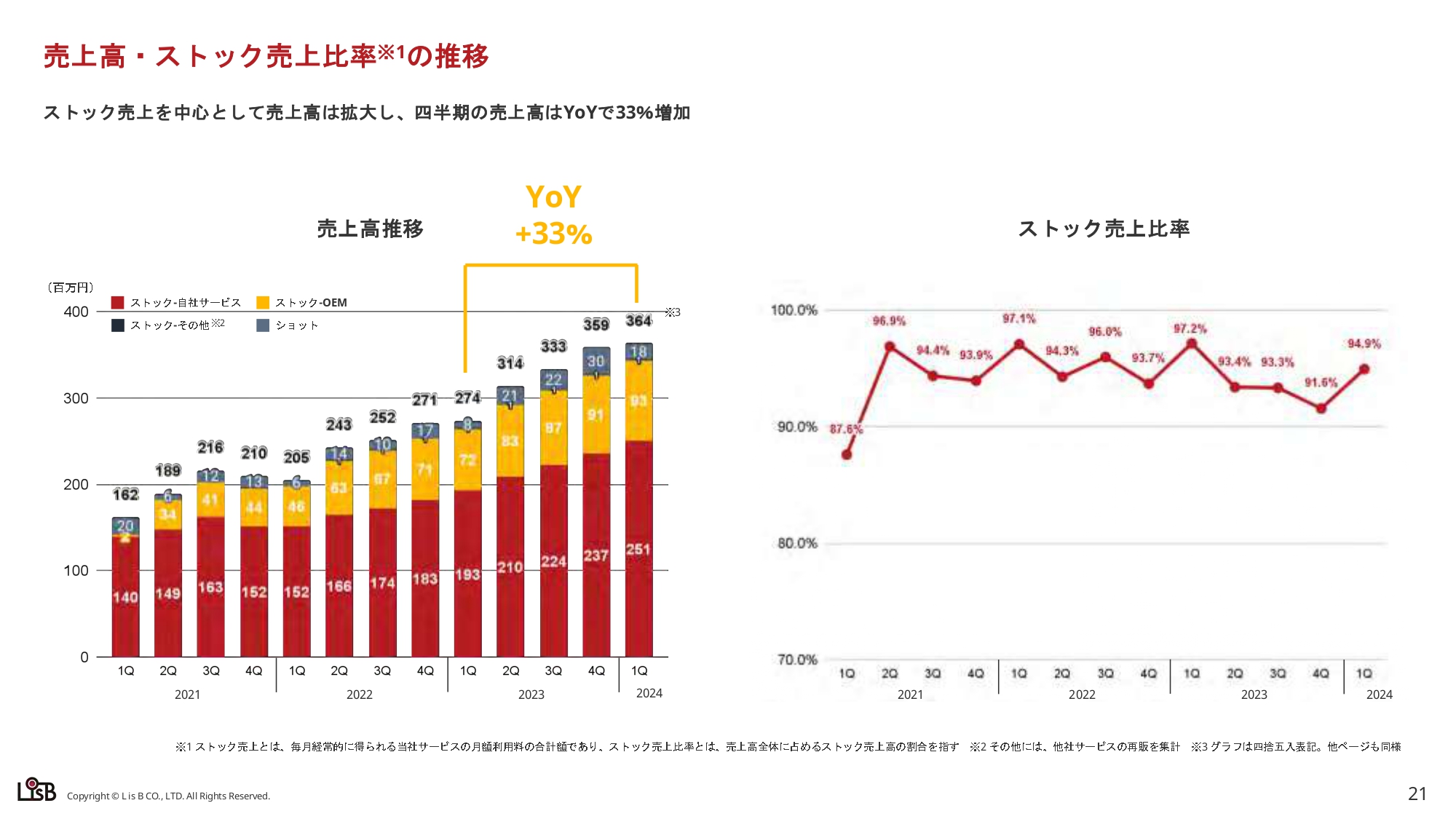

売上高・ストック売上比率の推移

売上高・ストック売上比率の推移です。スライドのグラフには、売上高の内訳と四半期ごとの推移を表しています。

第1四半期の売上高は前年比33パーセント増の3億6,400万円となりました。ストック売上比率は94.9パーセントと、高い水準を保ちながら売上を拡大しています。

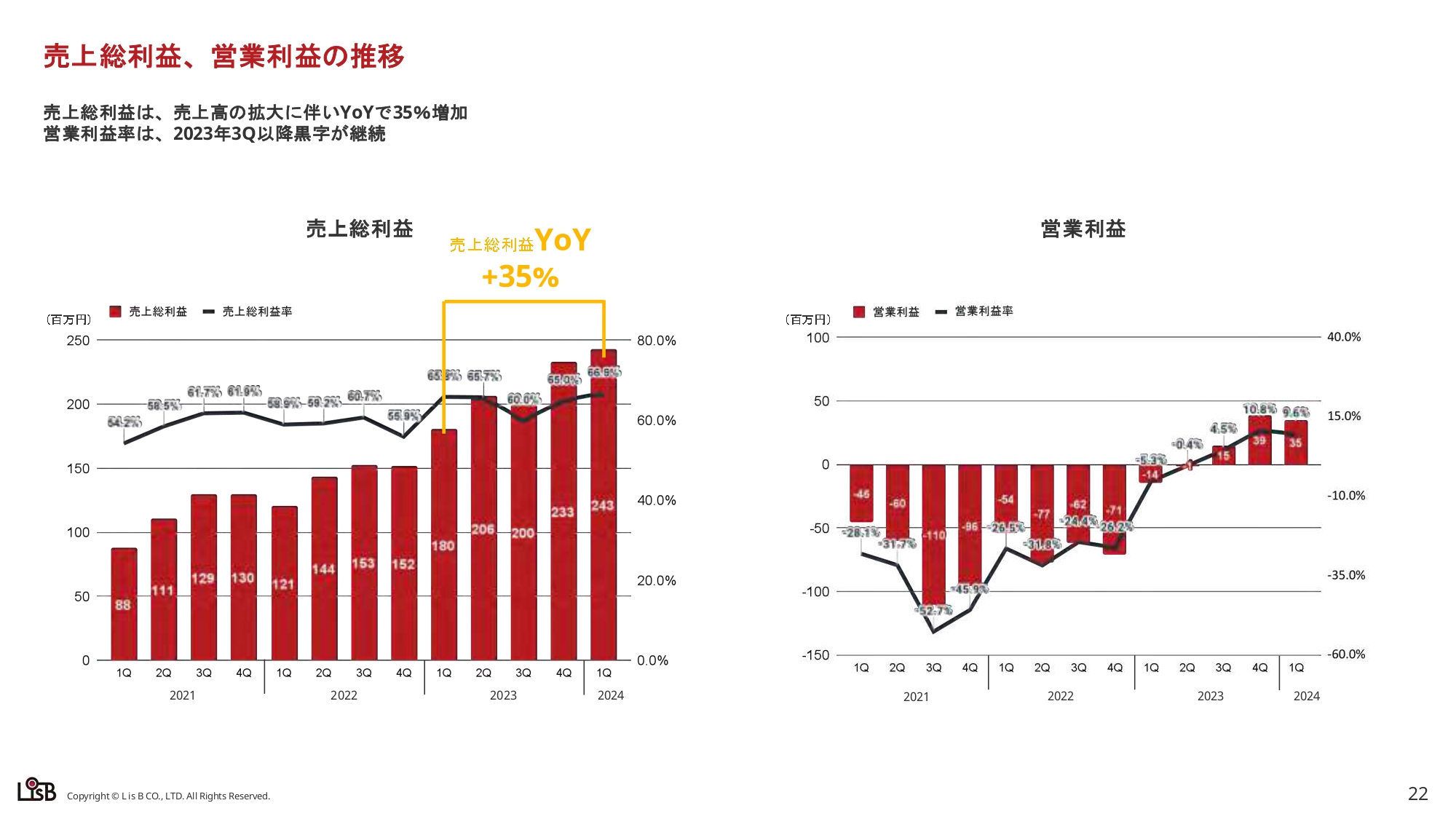

売上総利益、営業利益の推移

利益についてです。売上総利益は2億4,300万円となり、売上総利益率は66.9パーセントに増加しました。

また、営業利益は3,500万円となり、営業利益率は9.6パーセントという結果でした。前年度の後半から、継続して営業利益を上げることができています。

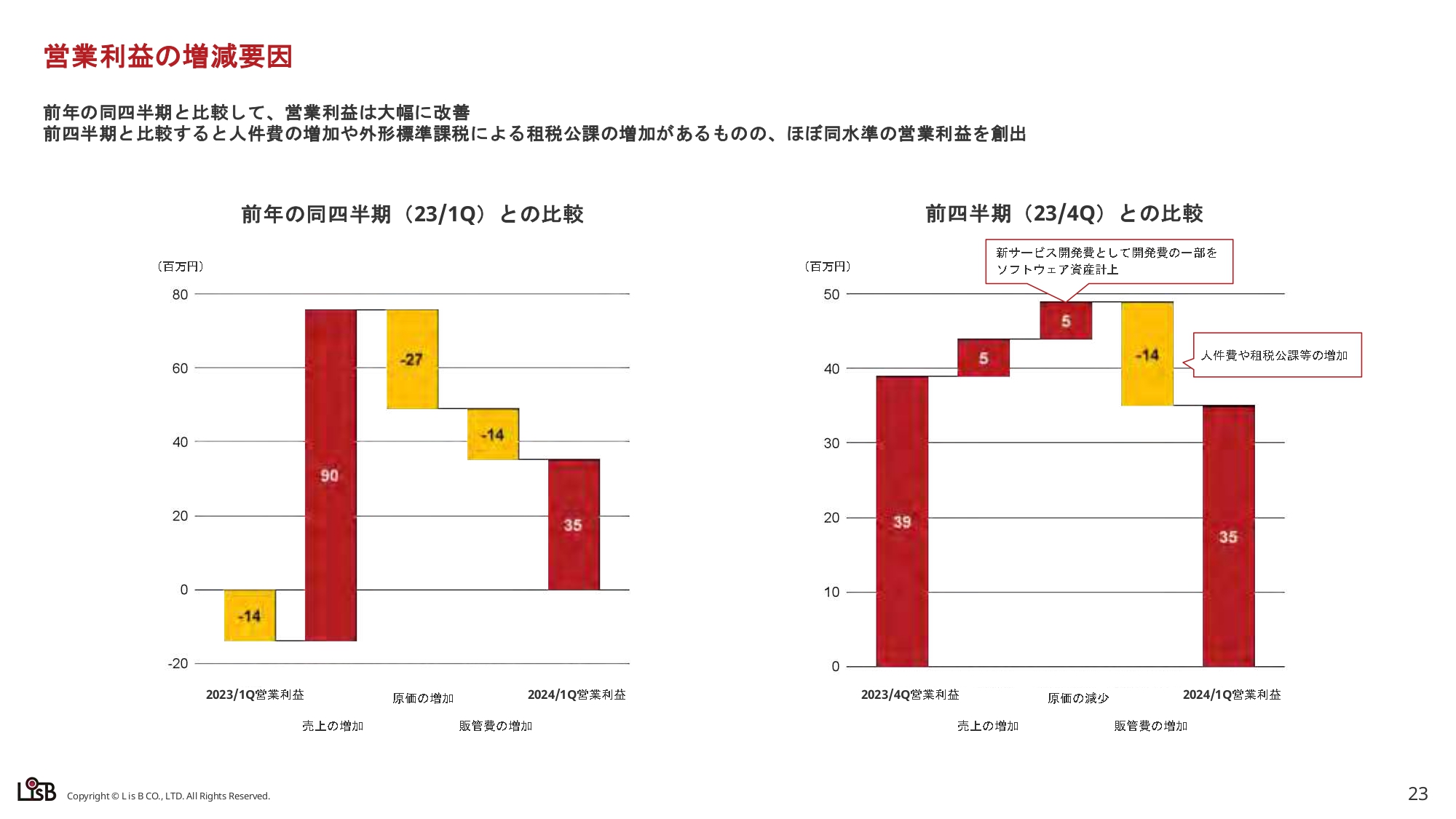

営業利益の増減要因

営業利益の増減要因についてご説明します。前年同四半期と比較して、売上高は9,000万円増加しました。それに対し原価は2,700万円の増加、販管費は1,400万円の増加にとどまり、結果として営業利益が大きく改善しました。

前四半期と比較すると、売上高は500万円増となっています。原価は、新サービス開発費を資産計上したことにより、500万円減少しました。一方で、販管費は人件費の増加等により1,400万円増加し、結果として営業利益は3,500万円となりました。

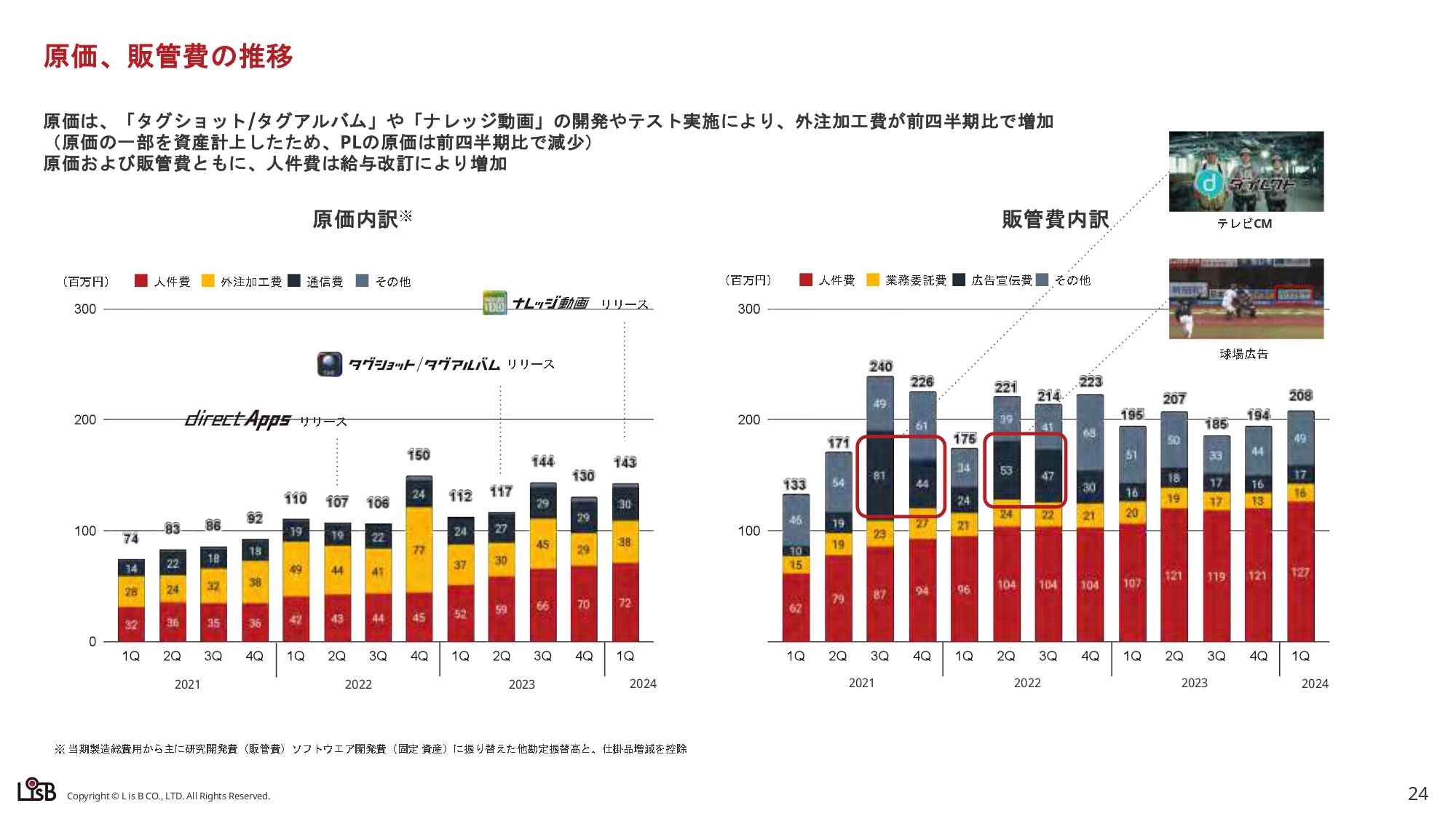

原価、販管費の推移

スライドのグラフには、原価と販管費の費用内訳を記載しています。原価、販管費ともに、給与改定等により人件費がやや増加しています。原価については、新サービス開発の外注費がやや増加しました。販管費やその他の費用は、これまでの傾向から大きく変化はありません。

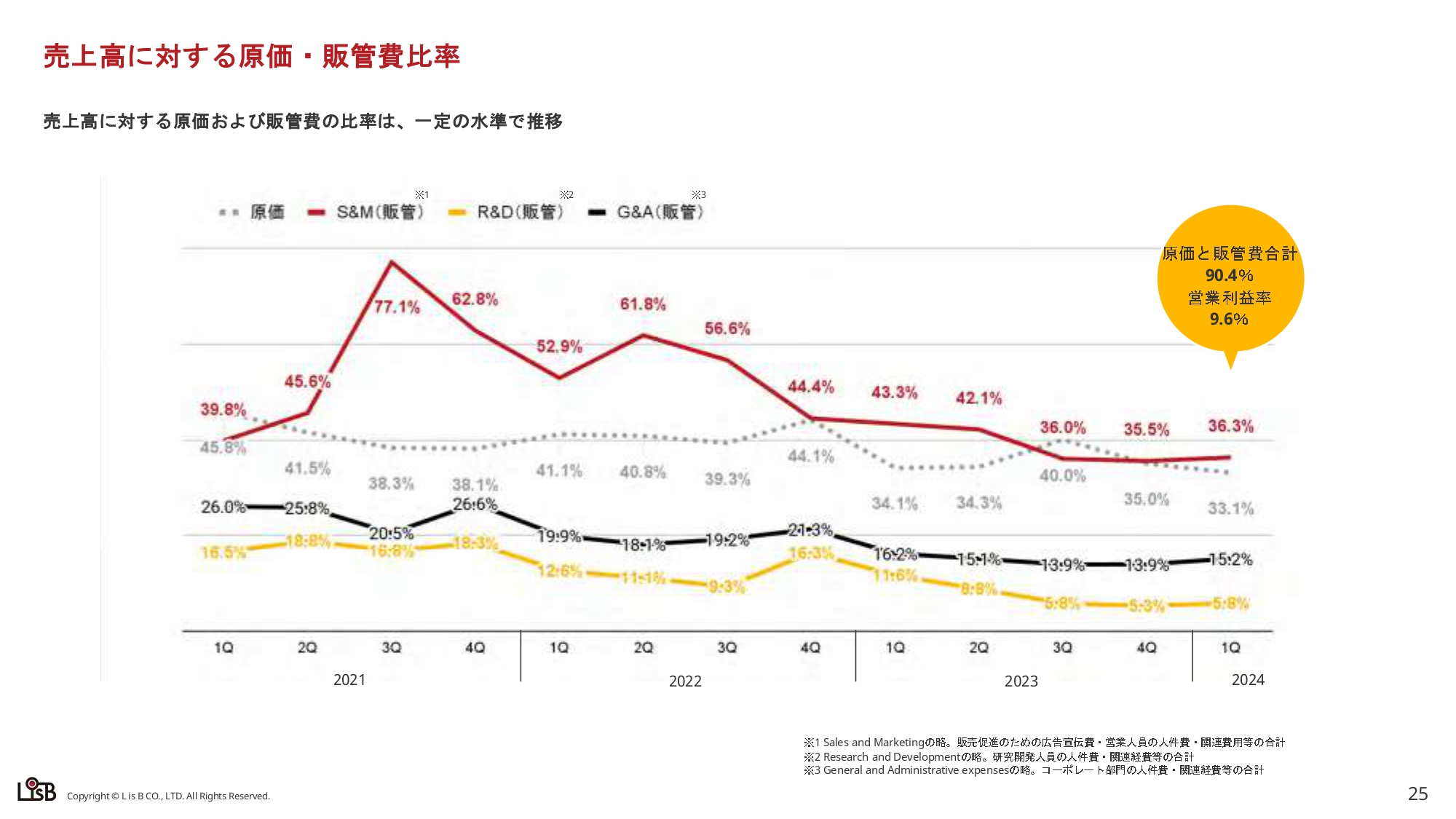

売上高に対する原価・販管費比率

売上高に対する費用の比率をご説明します。スライドのグラフでは、原価と販管費を営業関連費(S&M)、研究開発費(R&D)、一般管理費(G&A)に分けて表しています。これらの費用は、前年後半から同水準で推移しています。その結果、第1四半期の営業利益率は9.6パーセントとなりました。

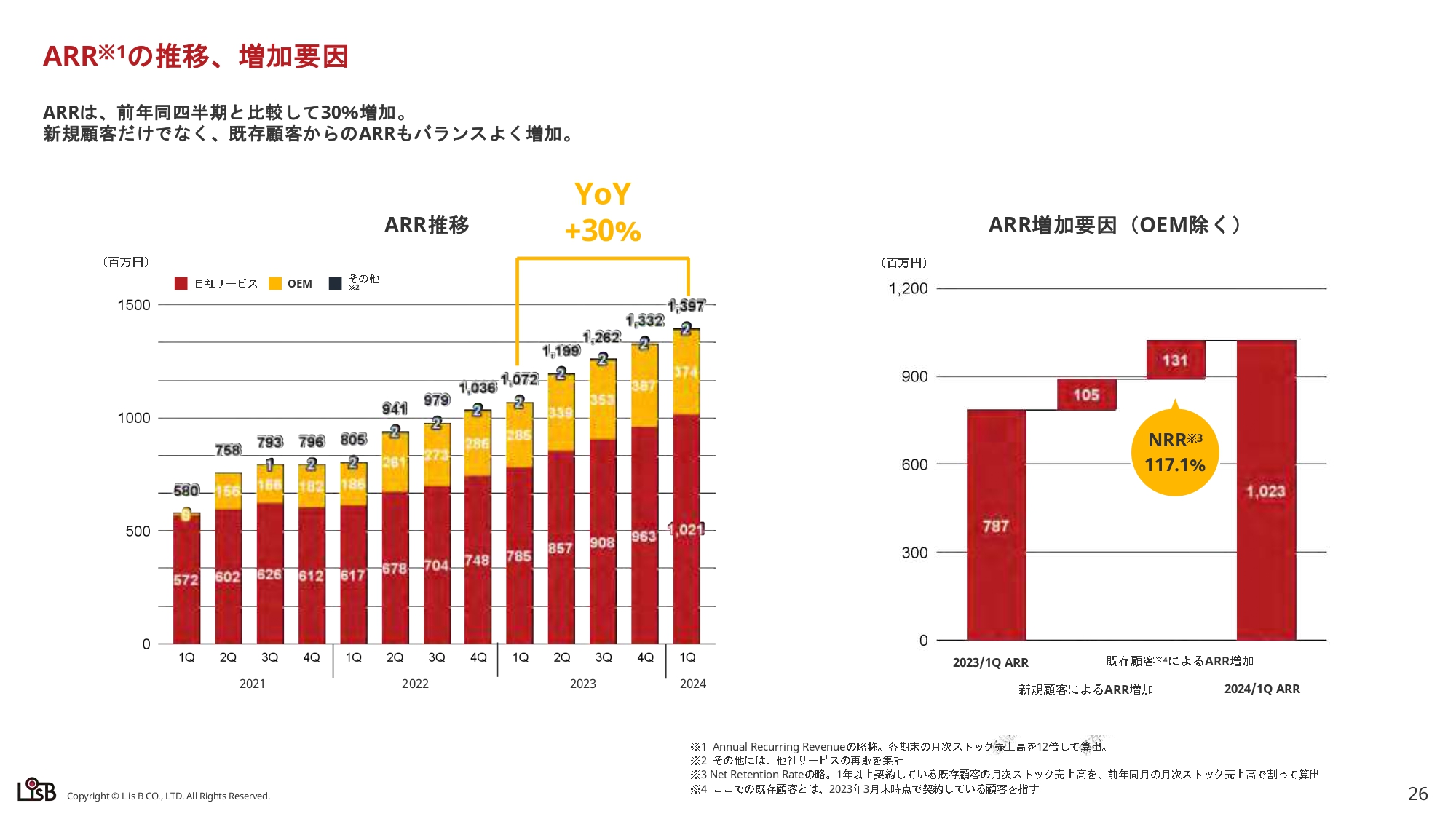

ARRの推移、増加要因

KPIをいくつかご紹介します。はじめにARRの四半期ごとの推移です。ARRは前年同四半期で30パーセント増の13億9,700万円となりました。 増加要因をスライド右側のグラフに表しています。この1年間の新規顧客によるARR増加は1億500万円、既存顧客からの増加は1億3,100万円であり、新規と既存がバランスよく増加しています。既存顧客による売上増加を表すNRRは、117.1パーセントとなりました。

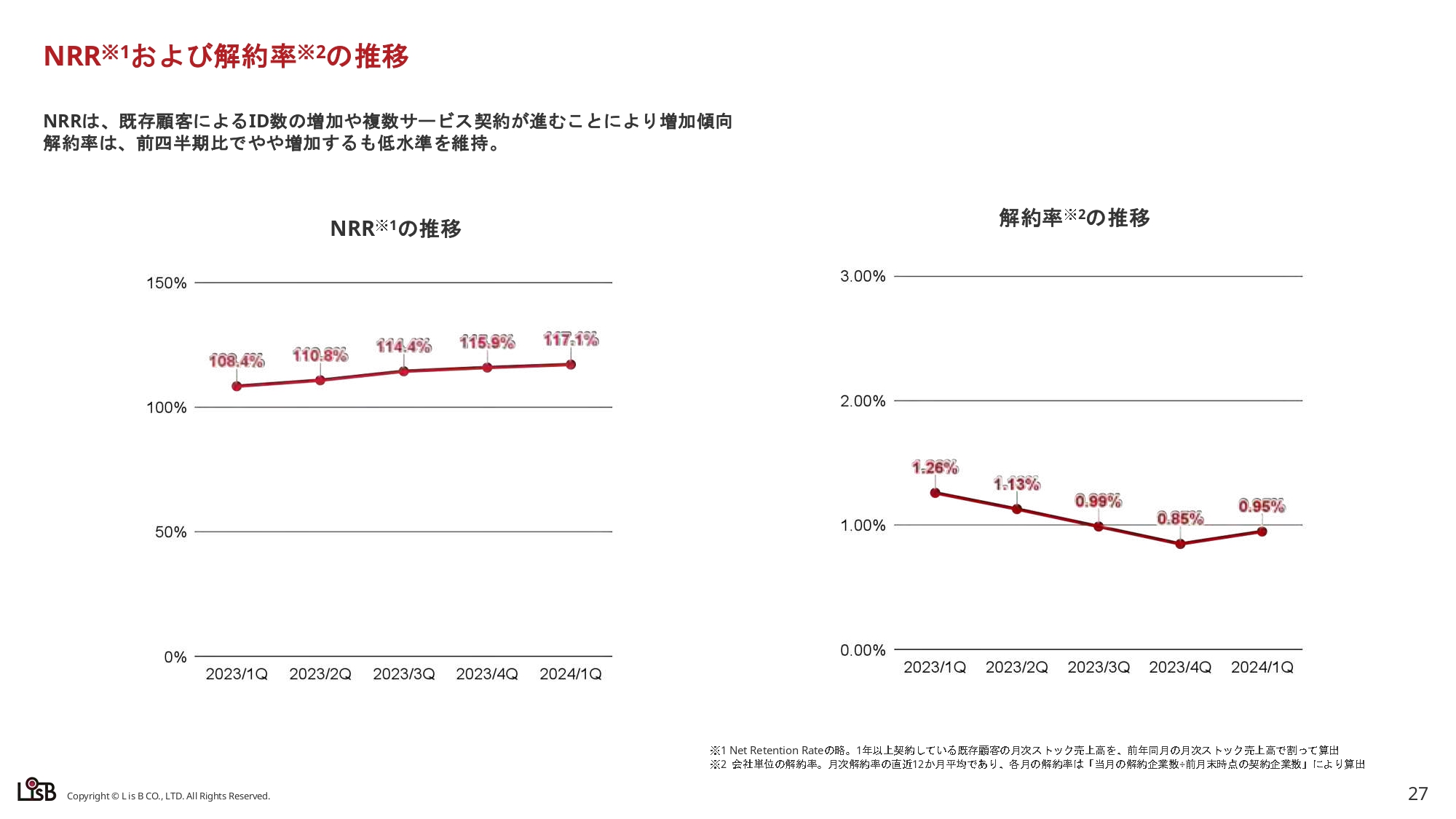

NRRおよび解約率の推移

NRRおよび解約率の推移です。NRRは四半期ごとに増加傾向となっています。要因は、既存顧客における利用現場の拡大、つまり契約ID数の増加や、「direct」以外の新しいサービスの追加契約です。 スライド右側のグラフは、会社単位での解約率を表しています。解約率は0.95パーセントとなり、前四半期よりも若干増加したものの、低い水準を保っています。

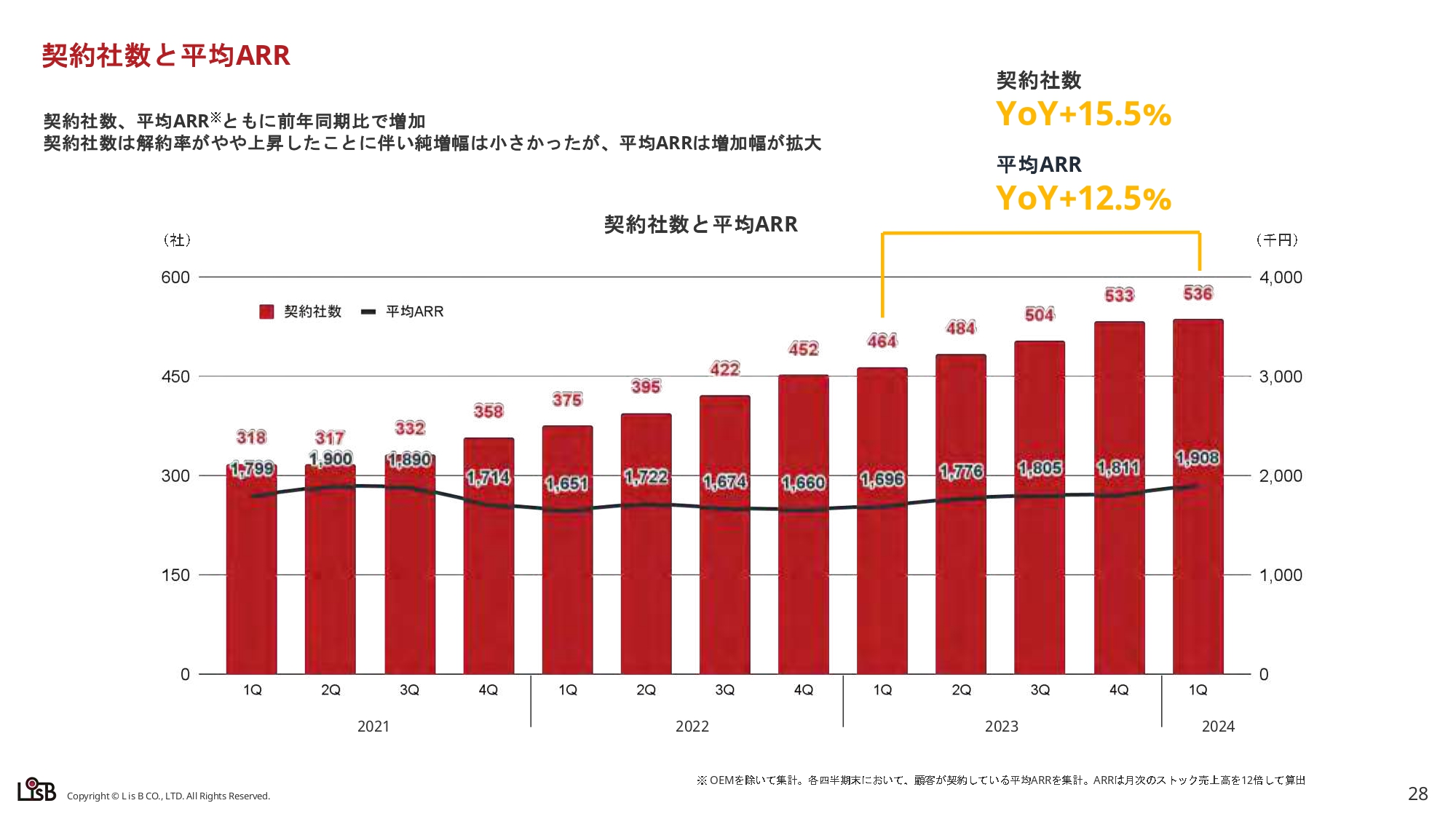

契約社数と平均ARR

契約社数と平均ARRの推移です。スライドのグラフは、契約社数と平均金額を表しています。

前年同四半期比で、契約社数は15.5パーセント増、平均ARRは12.5パーセント増となりました。契約社数の増加幅はやや小さくなりましたが、一方で、平均ARRの増加額は大きくなっています。

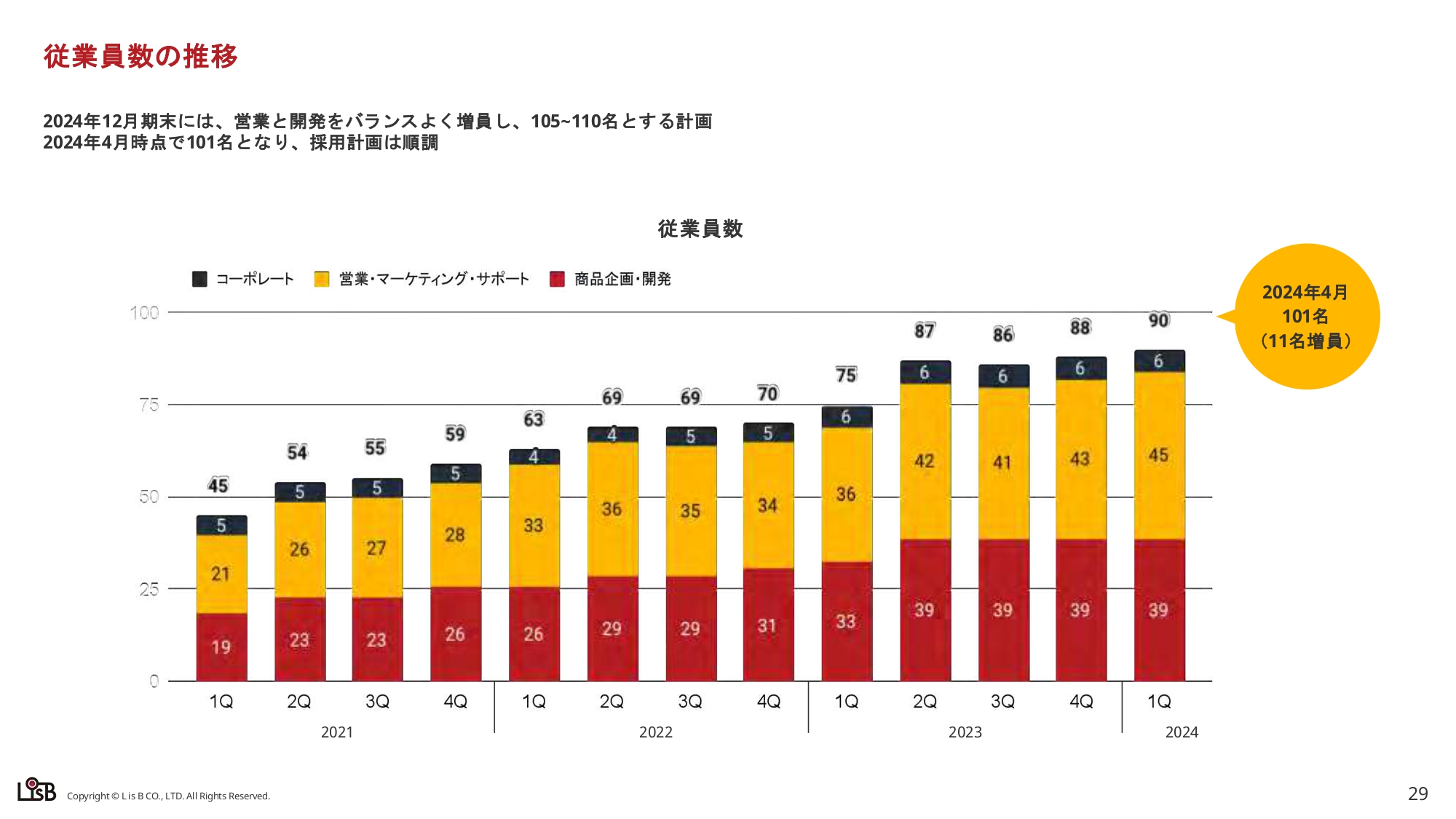

従業員数の推移

従業員数の推移です。2024年3月時点での従業員は90名となりました。なお、4月時点では101名に増員しています。

今期の増員計画は、12月時点で105名から110名を見込んでおり、採用は計画どおり順調に進んでいます。職種としては、エンジニアと営業をバランスよく、今の比率と同水準を保ちながら採用を進める予定です。

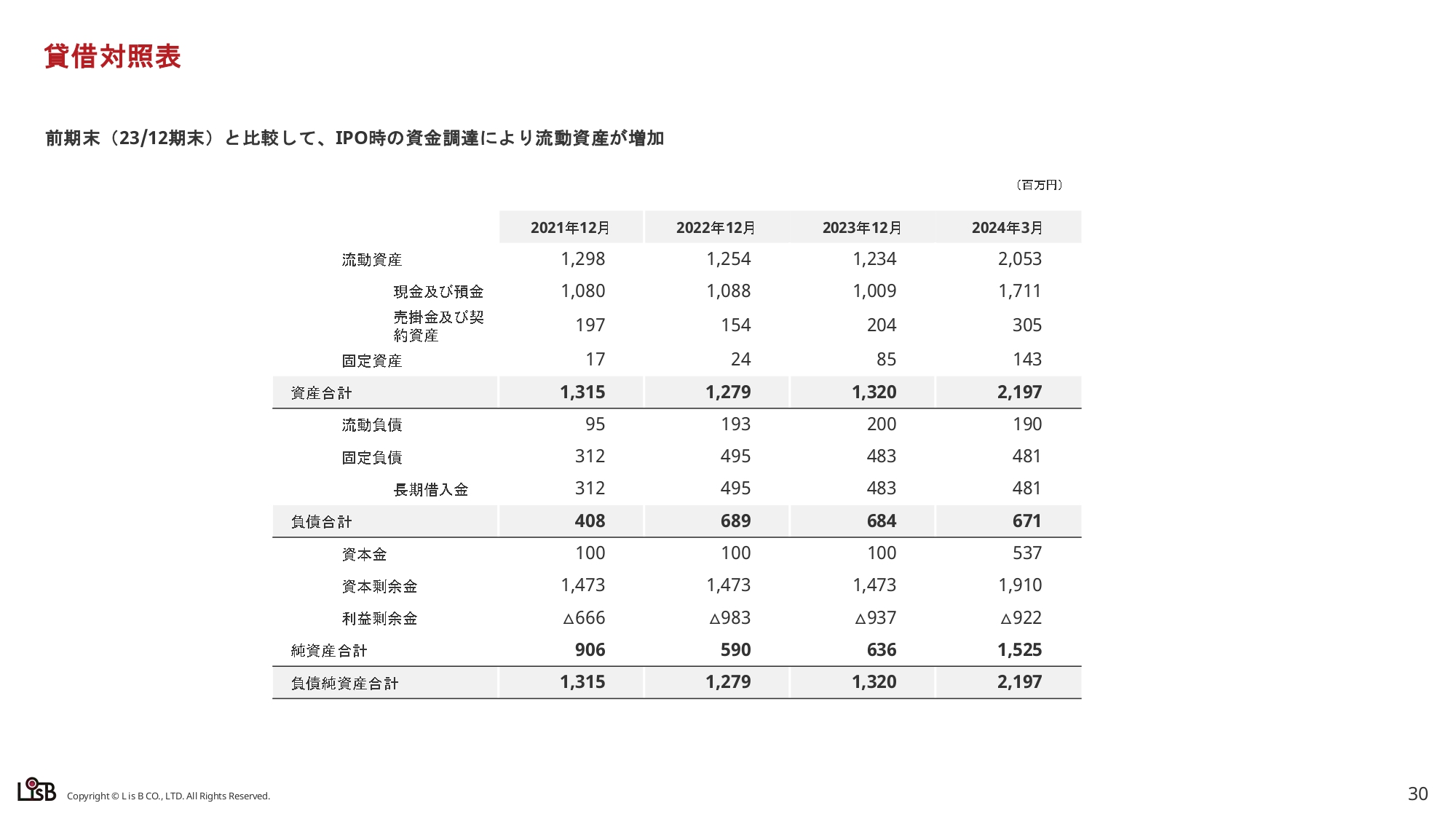

貸借対照表

貸借対照表のご説明は割愛します。詳しくはスライドをご覧ください。

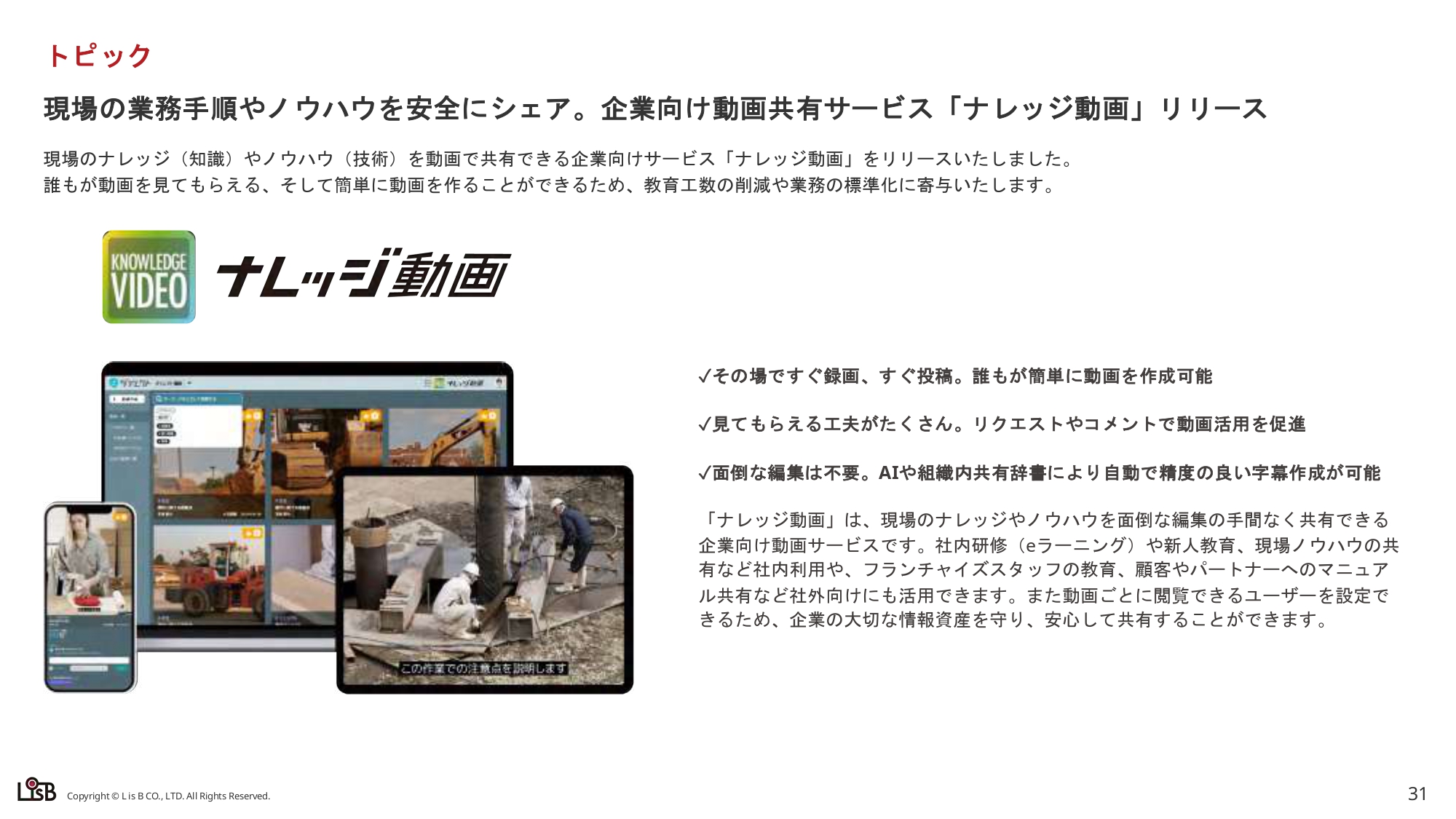

トピック

新サービスリリースのトピックです。現場のノウハウを、動画でわかりやすく伝えたいというニーズは、年々非常に増加しています。私どものお客さまでも「建設現場において、動画で共有したい」という声をたくさんいただいています。

しかし、動画の制作には、編集に時間がかかる上にせっかく作っても見てもらえるかどうかわからないといった、いろいろな課題があります。また、動画が独り歩きすることにより、業務上の秘密が漏れてしまうリスクも発生します。 このようなお客さまの声から生まれたサービスが「ナレッジ動画」です。スマートフォンやタブレットで、その場ですぐに録画し、すぐに投稿することができます。また、話しながら撮影すると自動でテロップを作成し、現場の作業を編集いらずで簡単に共有できるようになりました。

トピック

既存のサービス「direct」は、9週間ルールといって9週間ごとに新機能を実装しています。これに伴い、お客さまの声を聞きながら、さまざまな機能追加を行っています。詳細については、スライドをご覧ください。

トピック 顧客と共同開発

当社には、お客さまと一緒にモノ作りをしている「DXコンサルティング本部」というチームがあります。こちらでは鉄建建設とともに、利用した重機のCO2排出量を集計するアプリ「カーボン Eye」を共同開発しました。 これにより、従来かかっていたCO2排出量の集計の手間を削減し、正確なデータを自動収集・集計することができるようになりました。第1四半期には、このようなかたちでお客さまと一緒にモノ作りも行っています。

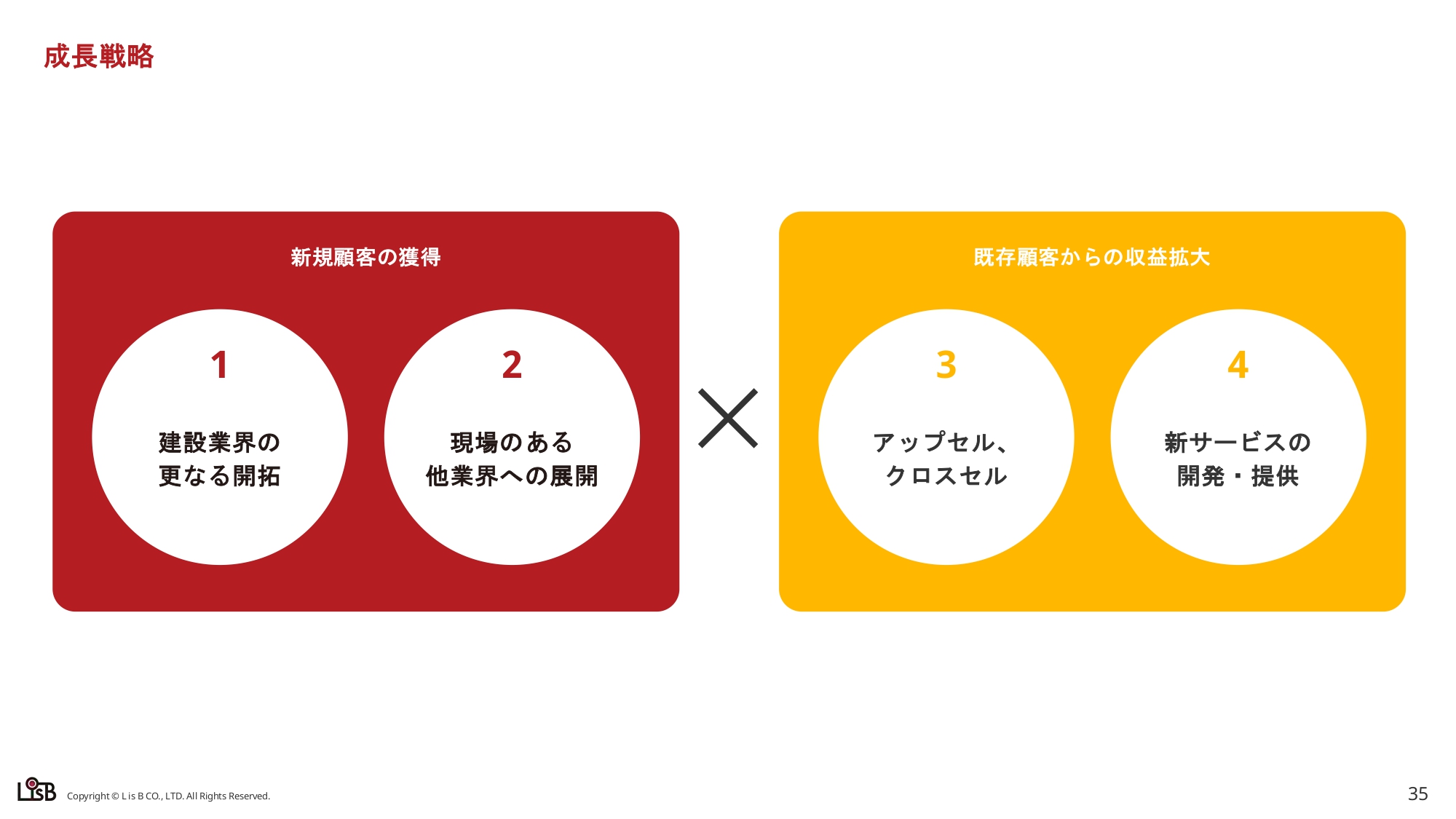

成長戦略

成長戦略です。当社の成長戦略は「新規顧客の獲得」と「既存顧客からの収益拡大」の大きく2つに分かれています。それぞれについてご説明します。

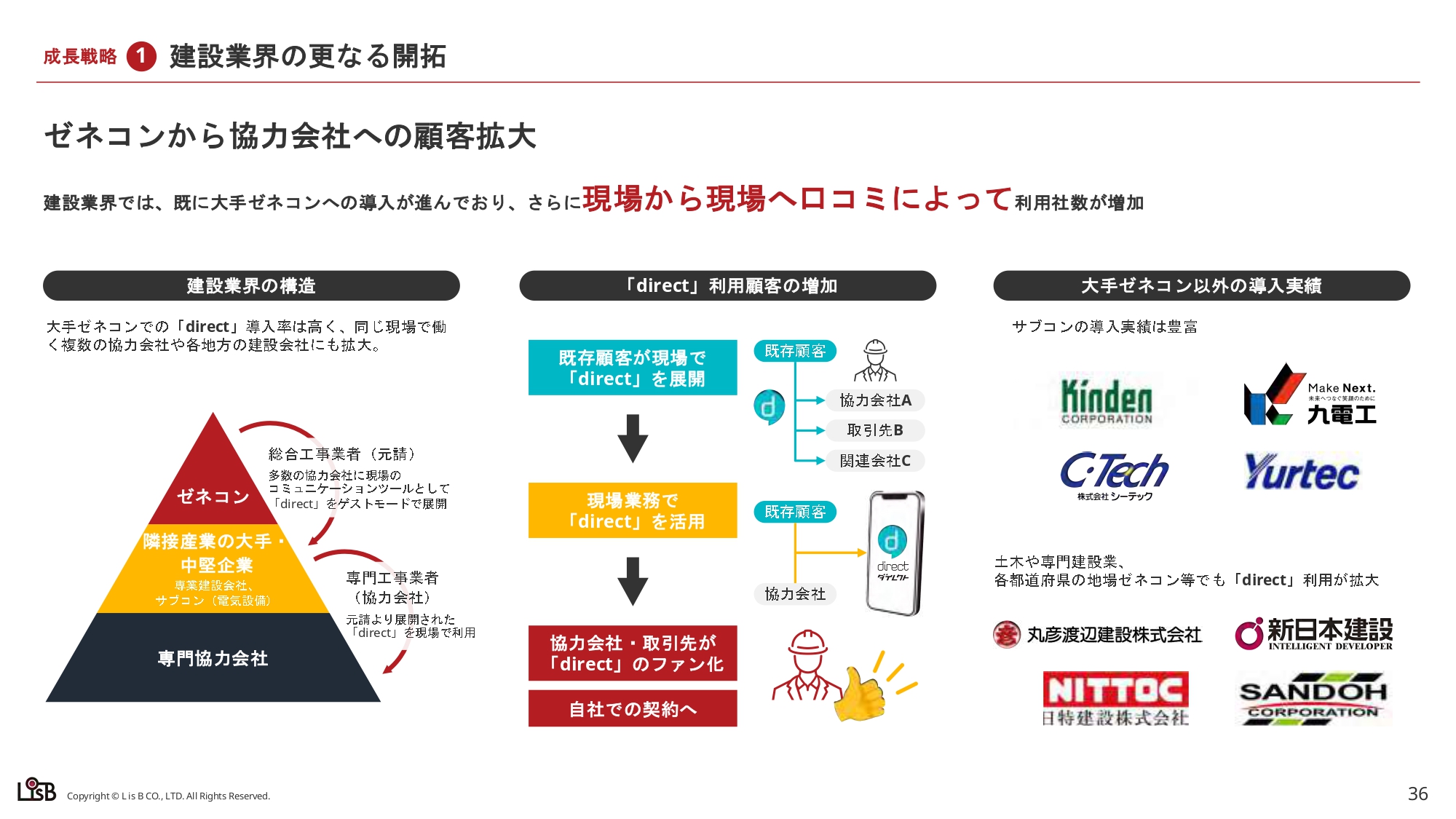

成長戦略① 建設業界の更なる開拓

まず「新規顧客の獲得」についてです。当社の主なお客さまは、元請けのゼネコンですが、すでに協力会社へと顧客が拡大しています。これをさらに加速していくことが成長戦略の1つ目です。

ゼネコンから招待された協力会社で活用していただくという仕組みができてきており、現場から現場へと口コミによって利用者数が増加しています。この流れをさらに拡大していきたいと思っています。最近では、大手ゼネコン以外のサブコンの元請にも導入が進んでいます。

成長戦略② 現場のある他業界への展開

2つ目の成長戦略は、建設業以外への拡大です。建設業で培われた「direct」のノウハウは、他業界の現場でもニーズがあります。

例えば、運輸交通鉄道では、ANAエアポートサービスやJR西日本などで幅広く採用いただいています。ほかにも、プラントの山九やサービスのダスキン、アパレル小売のTSIホールディングスをはじめ、現場を持つさまざまなお客さまから利用のニーズがありますので、こちらをもっと拡大していきたいと思っています。

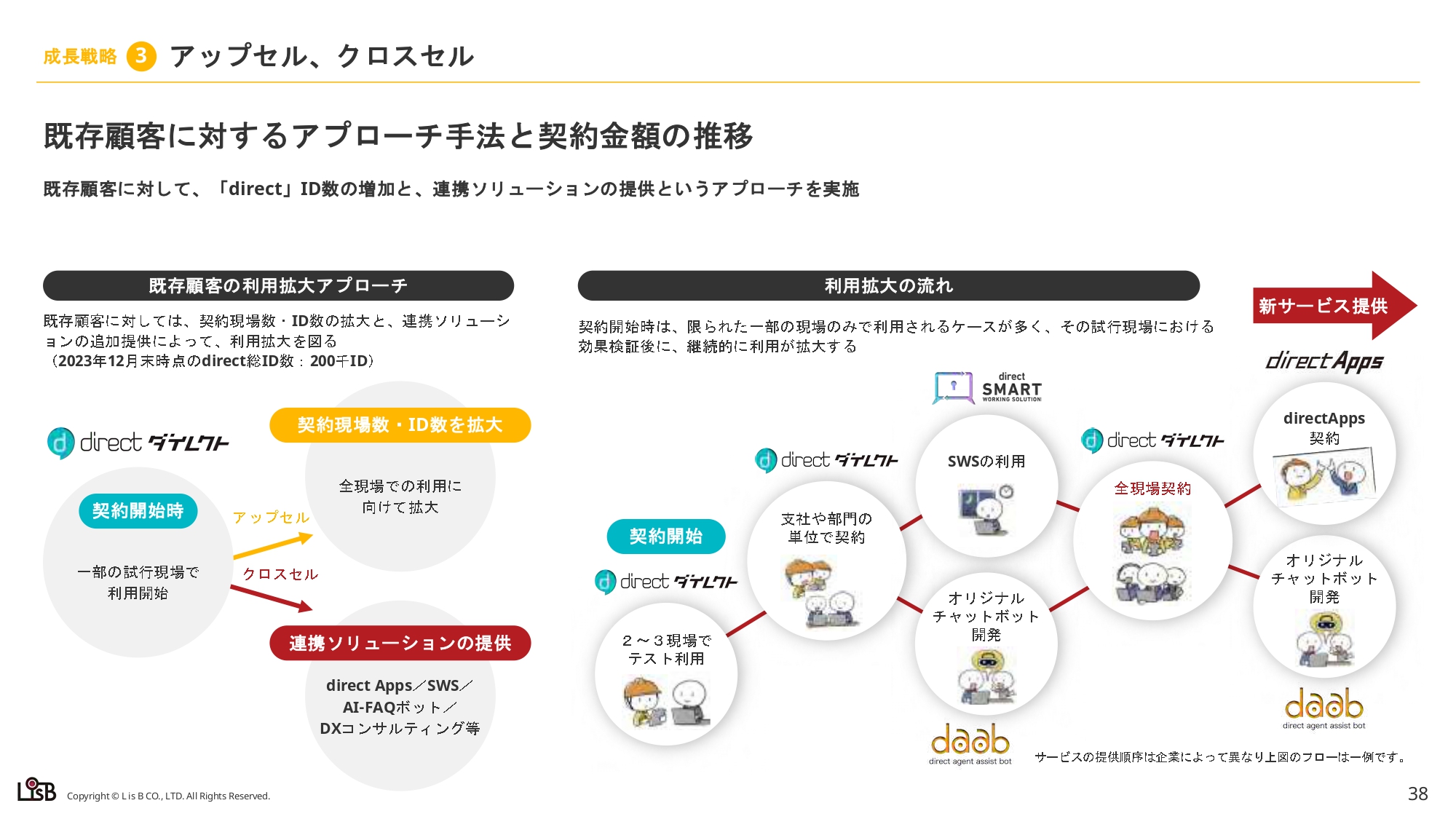

成長戦略③ アップセル、クロスセル

続いて「既存顧客からの収益拡大」として、3つ目の成長戦略は、アップセル、クロスセルです。既存顧客に対するアプローチ手法と契約金額の推移ですが、「direct」の契約開始時は一部の現場で試行が始まります。そして、現場で試行されてから、契約現場数が増えていったり、連携ソリューションを一緒に利用いただいたりと広がっていきます。

このように既存のお客さまをしっかりフォローしていくことで、IDの広がりと連携ソリューションの提案により、引き続きアップセルを目指していきたいと思っています。

成長戦略④ 新サービスの開発・提供

4つ目の成長戦略は、新サービスの開発・提供です。既存のお客さまに対して、先ほどご紹介した「ナレッジ動画」や、昨年リリースした現場向けの写真管理アプリ「タグショット」「タグアルバム」のような新サービスを提案し、さらなるアップセル、クロスセルを広げていきたいと思っています。

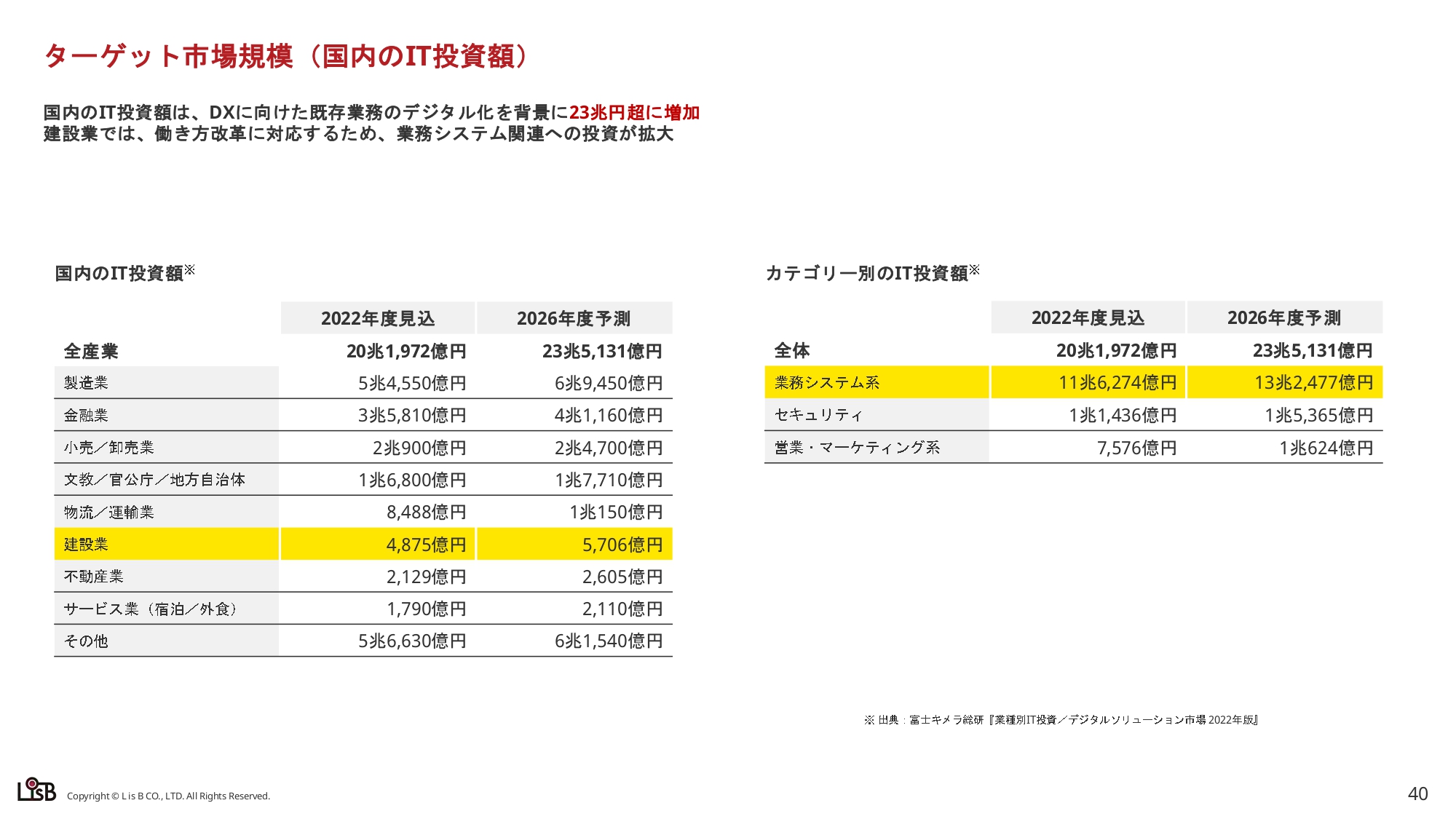

ターゲット市場規模(国内のIT投資額)

ターゲット市場規模についてです。国内のIT投資額はスライド右側のとおりで、特に建設業が非常に増えています。また、カテゴリー別のIT投資額でも業務システム系は非常に順調に推移していますので、まだまだ私たちのマーケットは大きいと思っています。

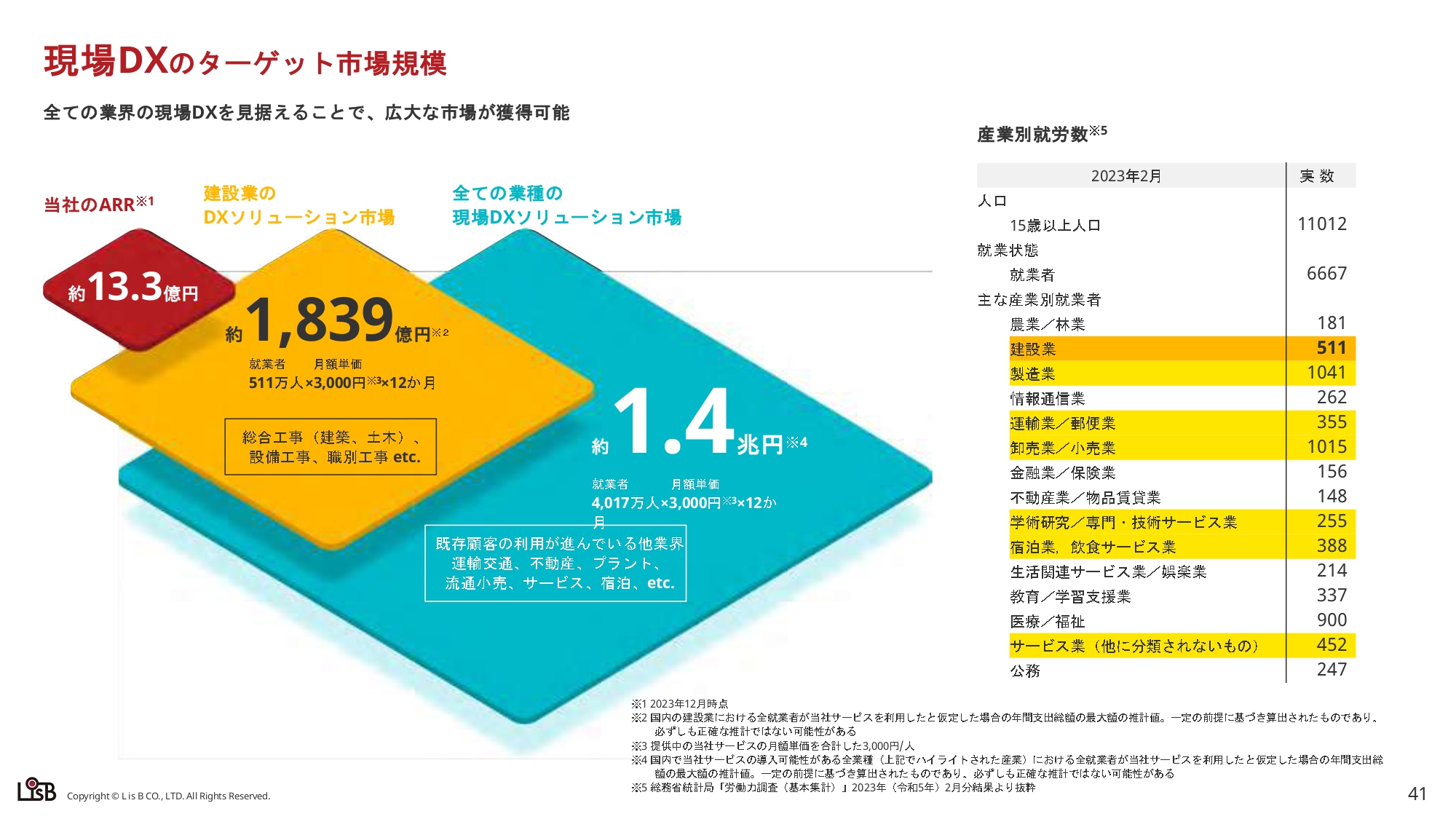

現場DXのターゲット市場規模

現場DXのターゲット市場規模は、およそ1兆4,000億円あるといわれています。私どもは、お客さまの声をしっかり聞きながら、このようなところにサービスを広げていきたいと思っています。

中長期の積み上げイメージ

中長期の積み上げイメージです。「direct」をベースとして、現場DXサービスを拡充することにより、安定的かつ持続的な成長モデルの確立を目指していきます。

当社の競争優位性① 現場のコミュニケーションインターフェースとしての普及

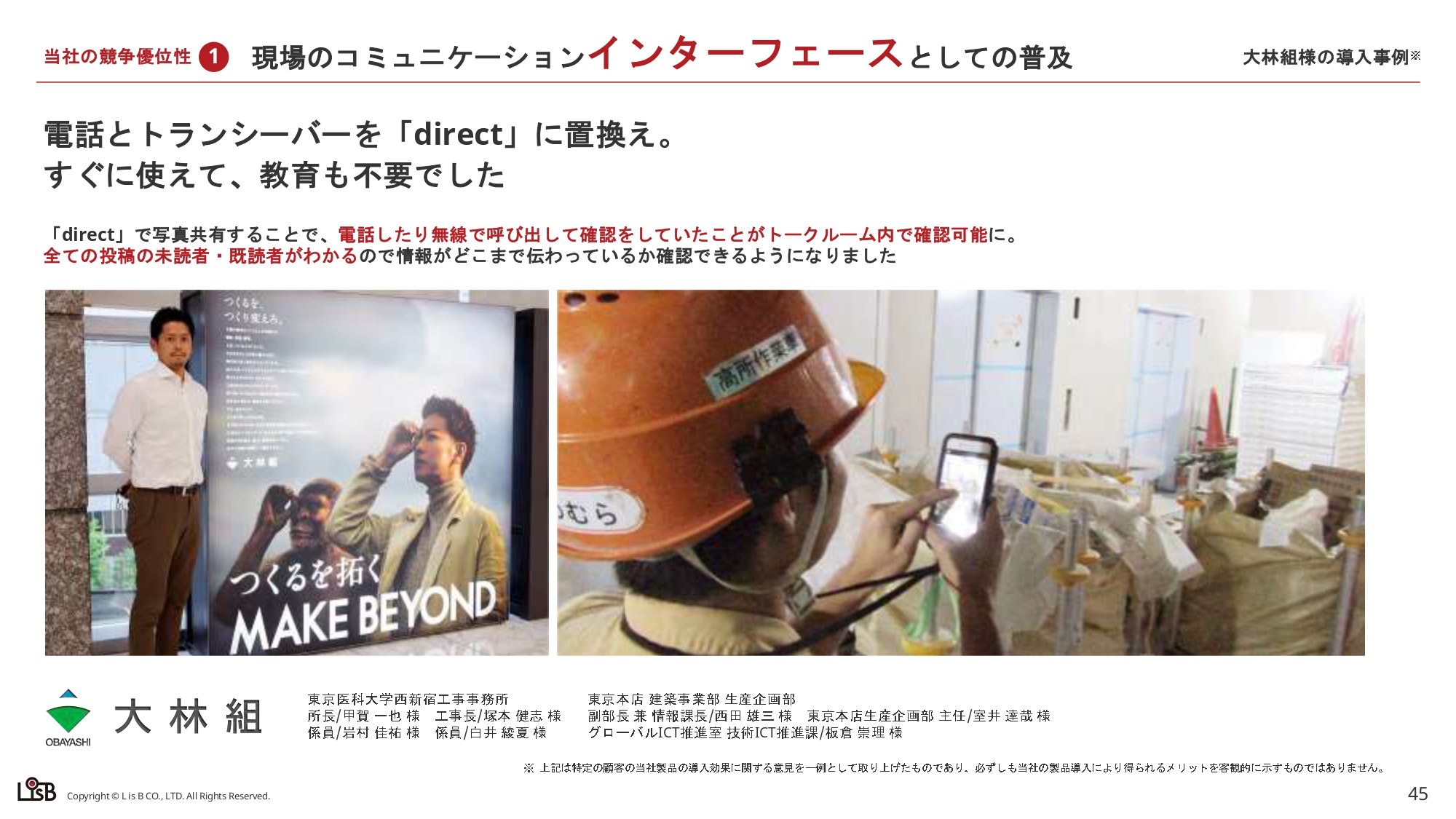

当社の競争優位性は3つあります。1つ目は、現場のコミュニケーションインターフェイスとしての普及です。

これまで電話やトランシーバーで声による業務指示を行っていたところを、「direct」を使うことでスマートフォン、タブレットで写真を共有し、業務指示することが可能になりました。これにより、指示内容を具体的に伝えることができます。スライドには大林組の事例を記載していますが、全現場で採用していただいています。

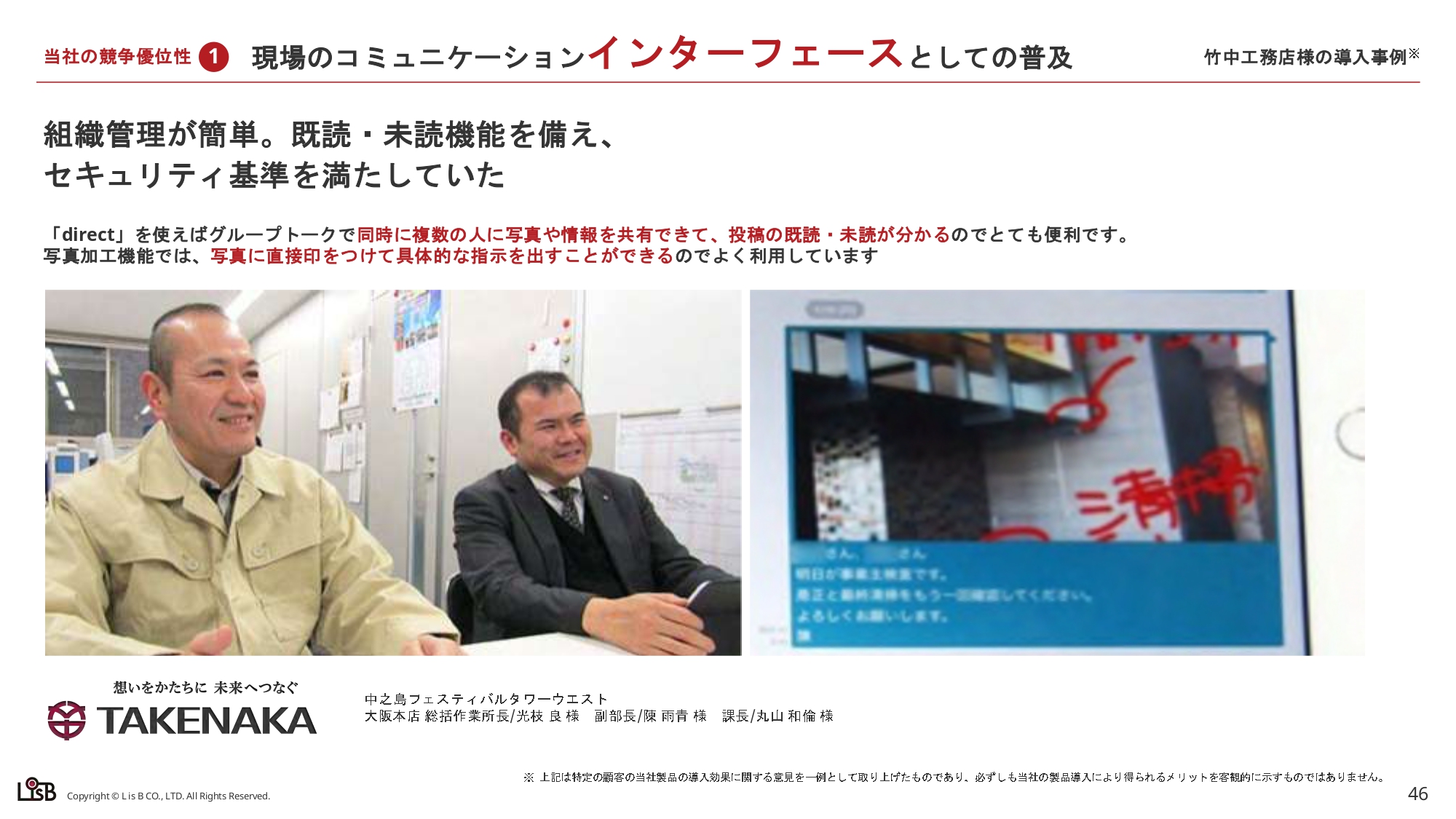

当社の競争優位性① 現場のコミュニケーションインターフェースとしての普及

こちらのスライドは、竹中工務店の事例です。撮った写真に書き込みをして、直接指示ができる点を高く評価していただいています。また、「direct」は既読・未読、あるいは誰が読んだかまでわかるというきめ細かい機能を追加していますので、お客さまに非常に響いています。

外部協力会社と安全につながる「direct GuestMode(ダイレクトゲストモード)」

外部の協力会社と安全につながる「direct GuestMode」をご紹介します。こちらは2015年に特許を取得しました。

現場では、元請と協力会社が一緒に働きますが、協力会社同士はつながる必要がありません。もしつながってしまい、元請が知らないところでやり取りされてしまうと、何か問題があった時に元請が責任を取れなくなります。

「direct GuestMode」を使うと、元請側からは全員見えるのですが、協力会社からは互いの存在がまったく見えません。こちらが現場で非常に高く評価していただいています。

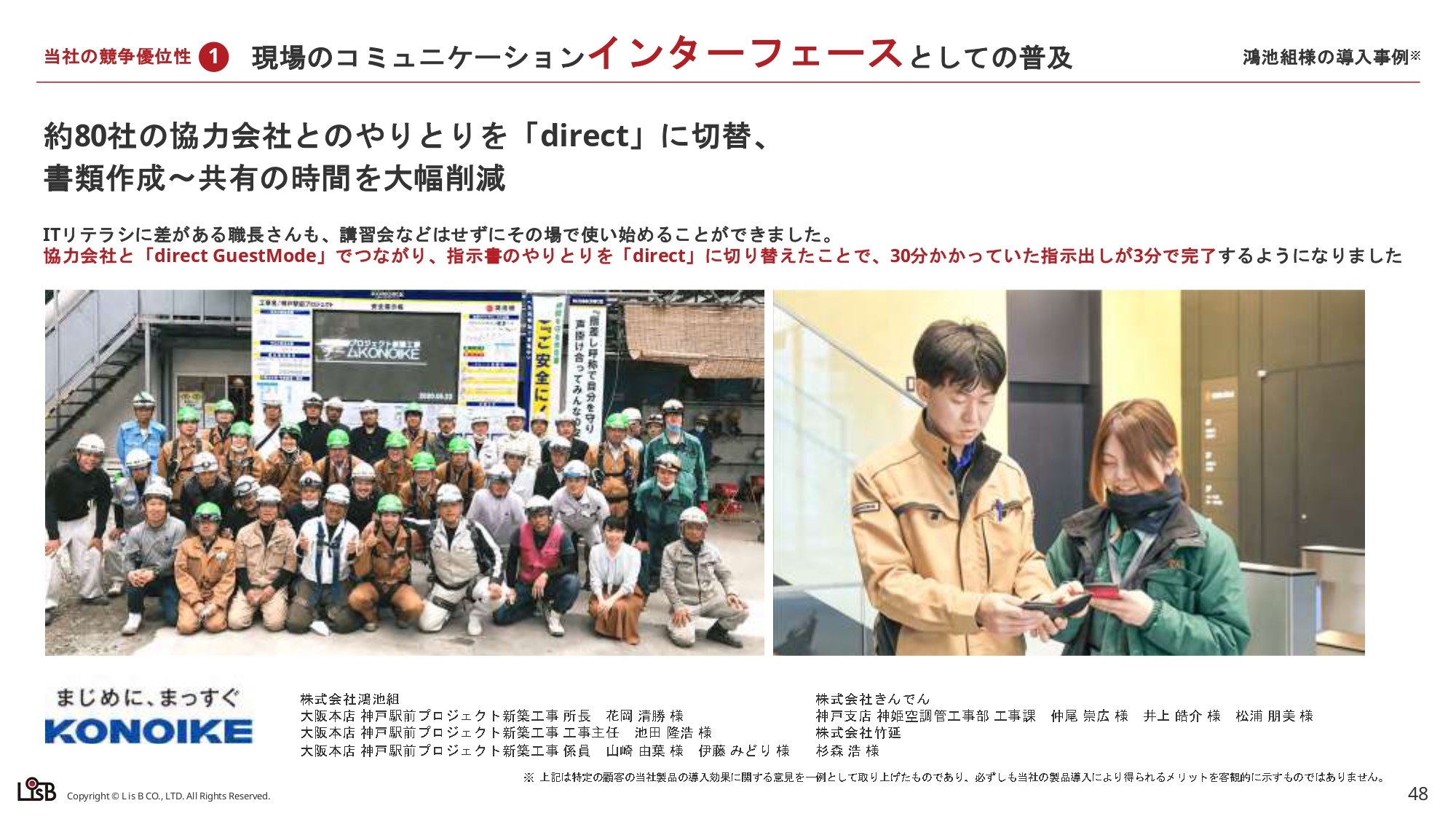

当社の競争優位性① 現場のコミュニケーションインターフェースとしての普及

その事例として、鴻池組という建設会社では全社で導入いただいています。約80社の協力会社とのやり取りを「direct」で行っているとのことです。

スライド左側の写真を見ていただくと、みなさま作業服が異なりますよね。これは会社が違うということなのですが、違う会社の方々とも安全にやり取りができることを評価していただいています。

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

2つ目の競争優位性は、チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDXです。「direct」は単なるチャットではありません。チャット上で動くロボット、つまりチャットボットを開発環境ごと提供しています。これを活用することで、スマートフォンだけでいろいろなことができるようになっています。

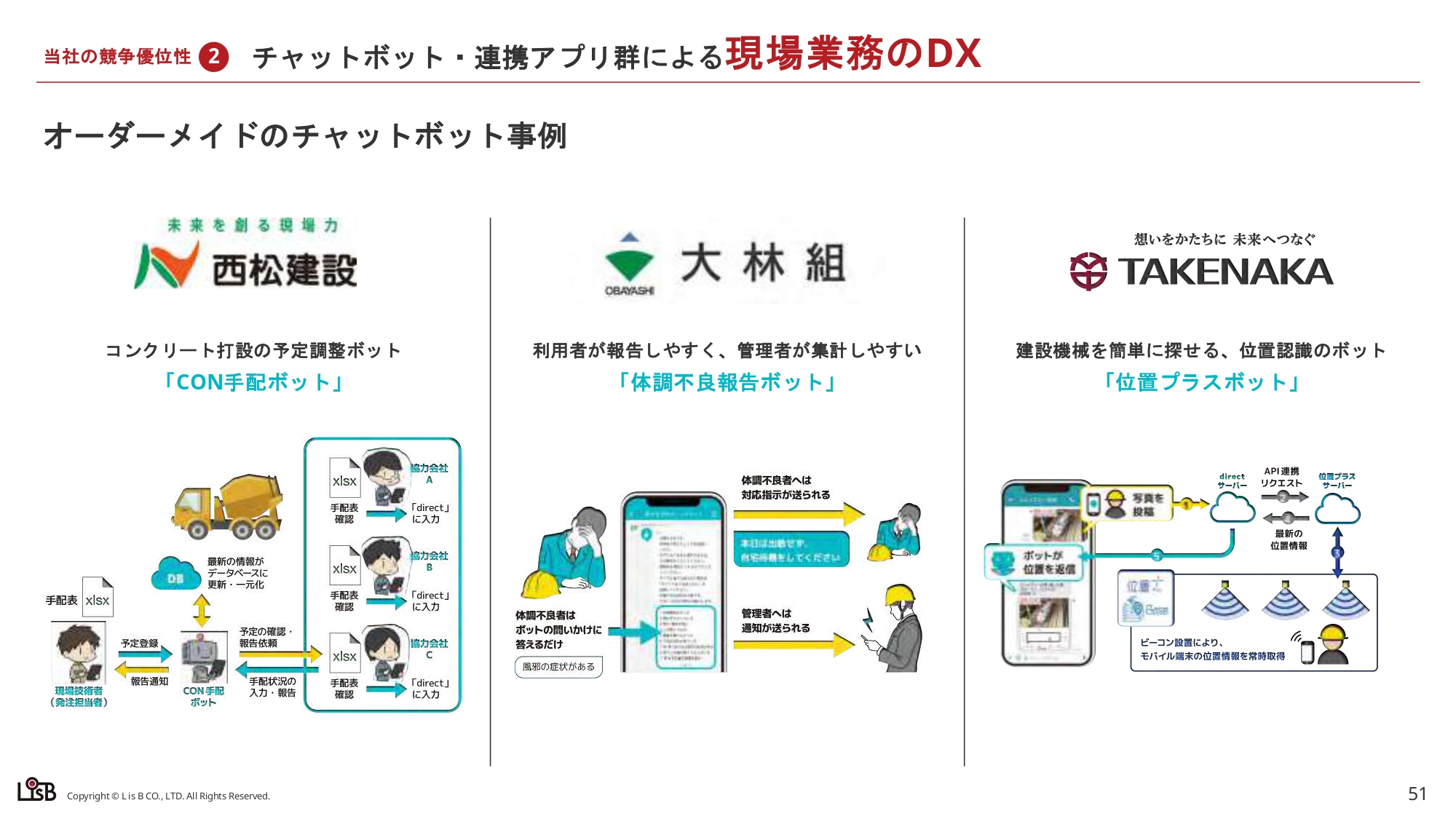

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

例えば、西松建設、大林組、竹中工務店では、チャットの上で動くロボットプログラムをオーダーメイドで作っています。それぞれの現場課題に合わせたチャットボットとなっており、お客さまに非常に高く評価していただいています。

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

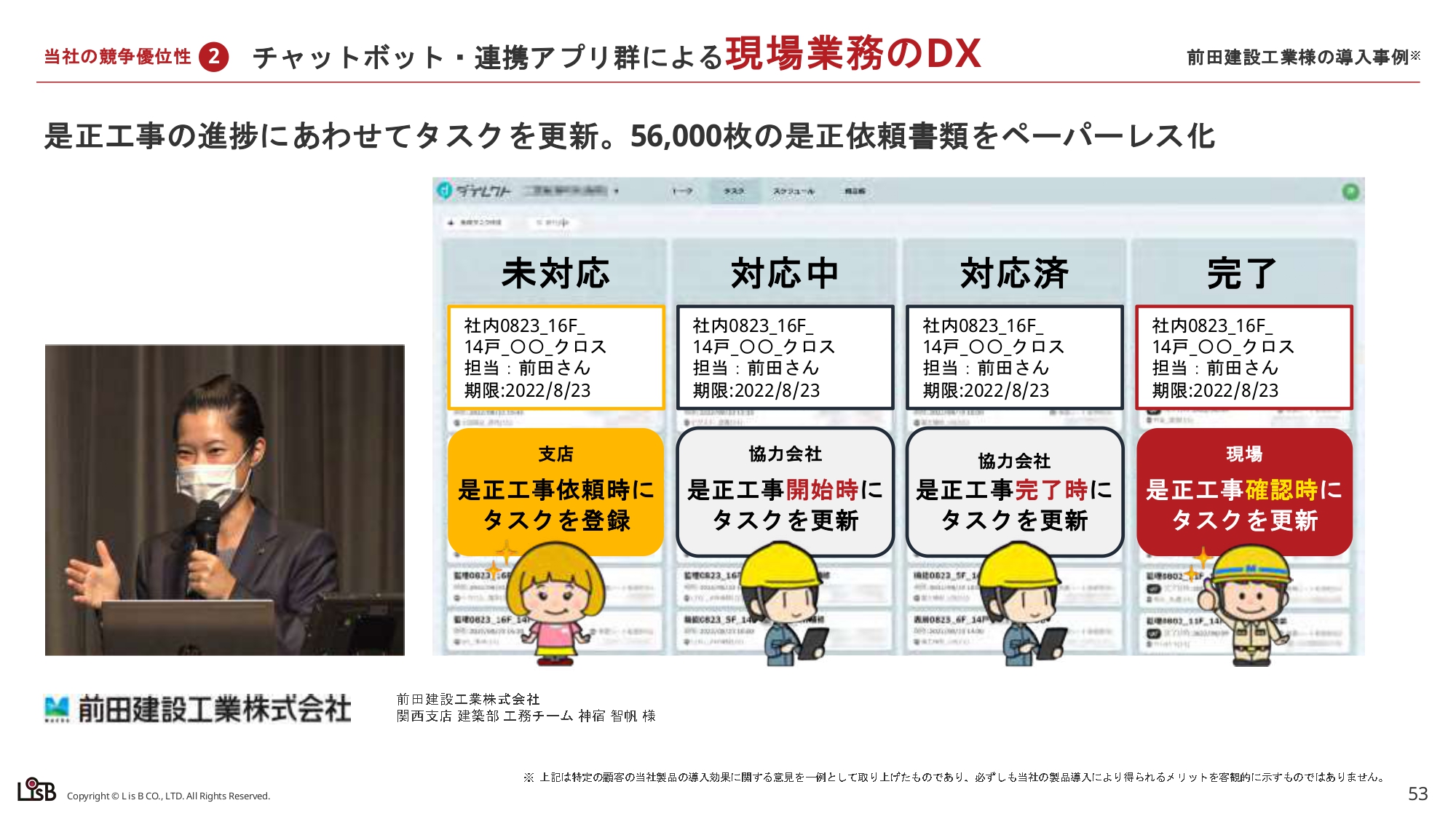

また、「direct」の上で動くいろいろなアプリである「direct Apps」には、タスク機能やスケジュール機能、掲示板、スケジュールの共有・調整などが実装されています。

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

タスク機能の一例として、スライドでは前田建設工業の事例を記載しています。是正工事の進捗に合わせて、タスクをデジタル化しました。これにより、5万6,000枚の是正依頼書類をペーパーレス化することができています。

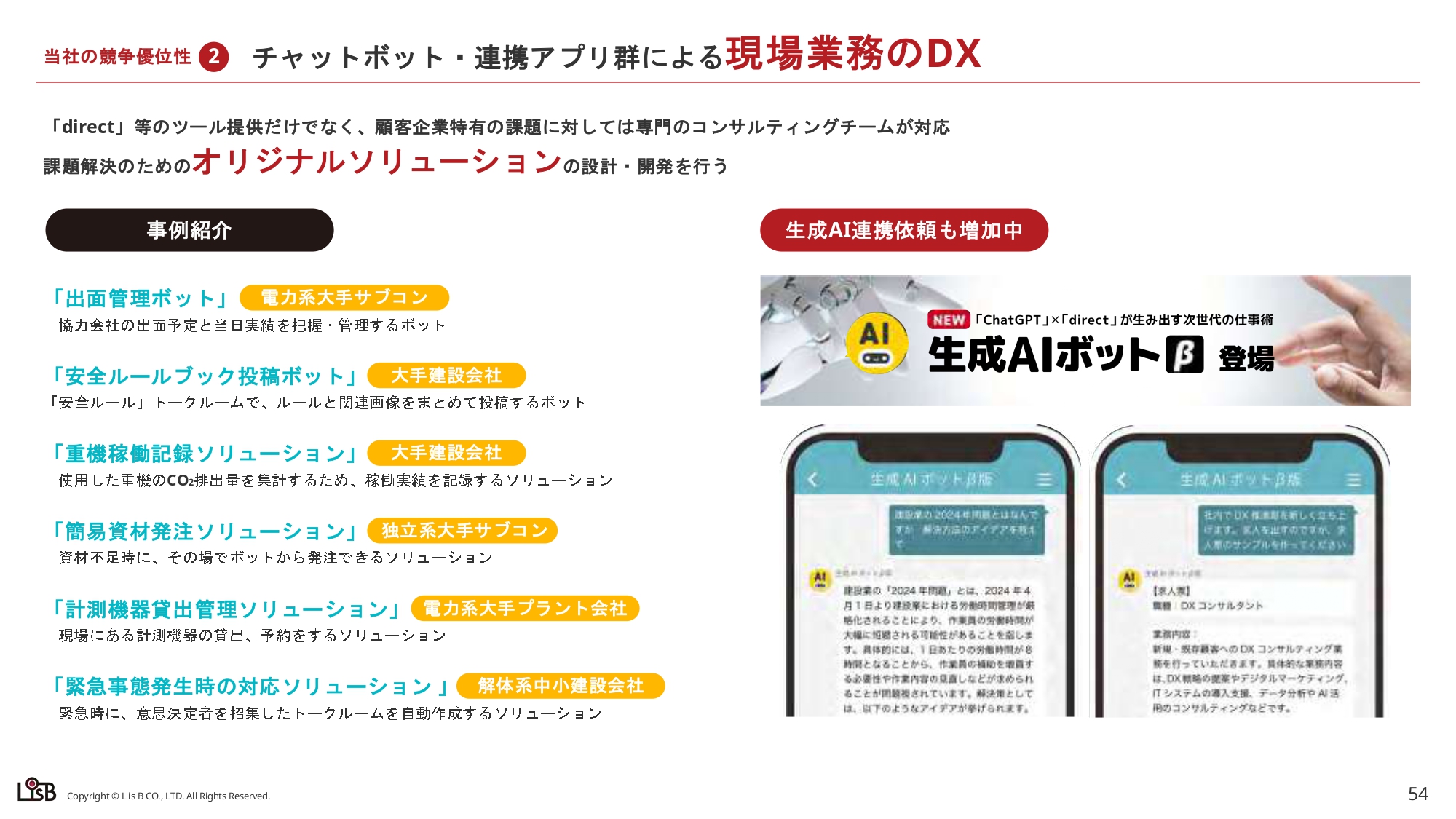

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

トピックスでも、当社はお客さまと一緒にモノ作りをしているとお伝えしましたが、いろいろなお客さまごとのアプリケーションを開発する、専門のコンサルティングチームがあります。最近では生成AIの連携依頼が非常に増えており、お客さまごとに生成AIを使ったいろいろなサービスを開発・提供しています。

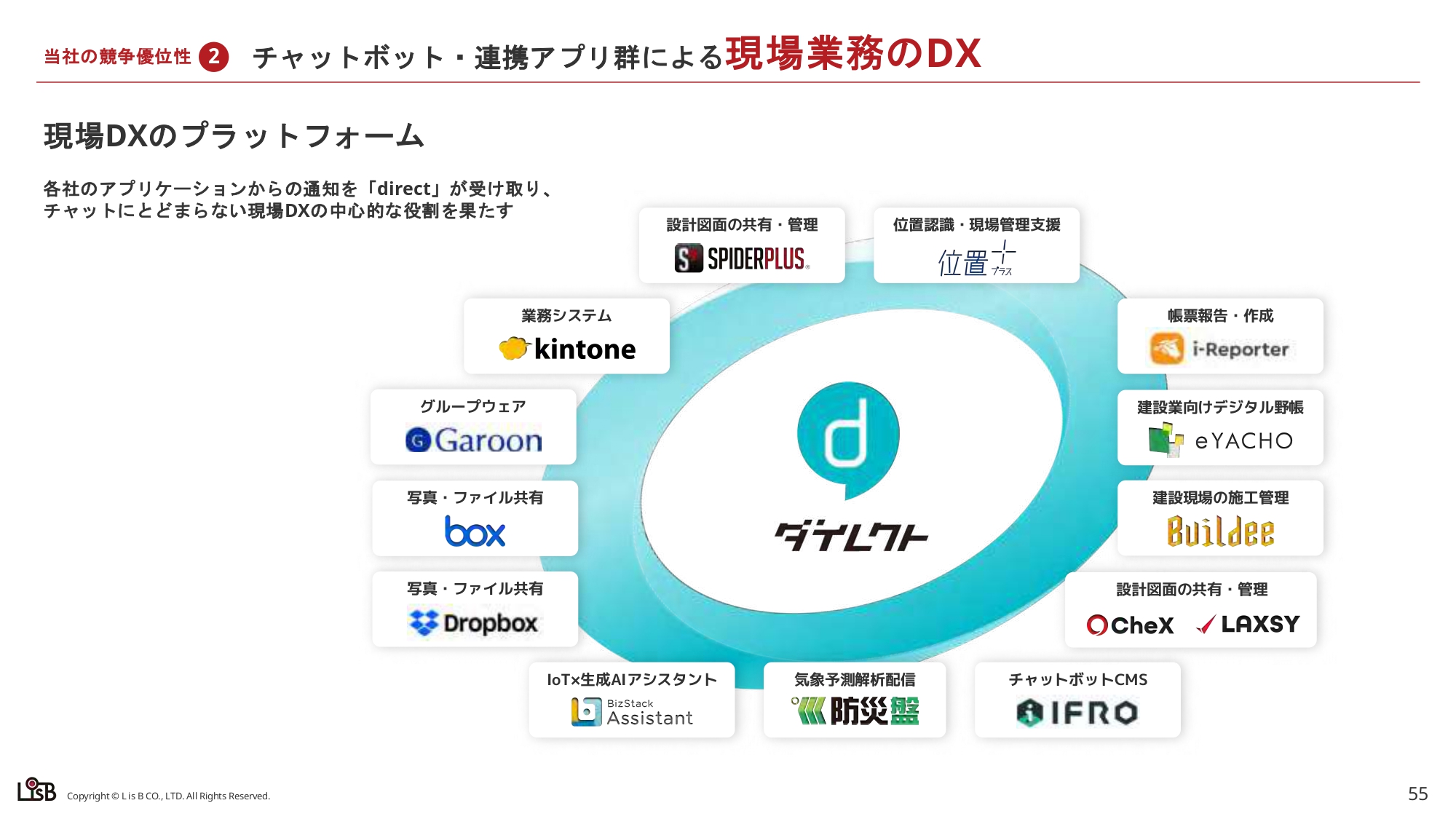

当社の競争優位性② チャットボット・連携アプリ群による現場業務のDX

さらに、「direct」は今お客さまが使っている各社の現場DXソリューションとつながっています。例えば、図面共有の「SPIDERPLUS」を使っているお客さまには、「SPIDERPLUS」と「direct」を連携し、一緒に使っていただくことで付加価値を提供しています。

また、建設業向けのデジタル野帳「eYACHO」や、帳票の報告作成「i-Reporter」といったサービスをはじめ、サイボウズの「kintone」やグループウェアの「Garoon」、あるいは写真・ファイル共有の「box」「Dropbox」などともつながっています。

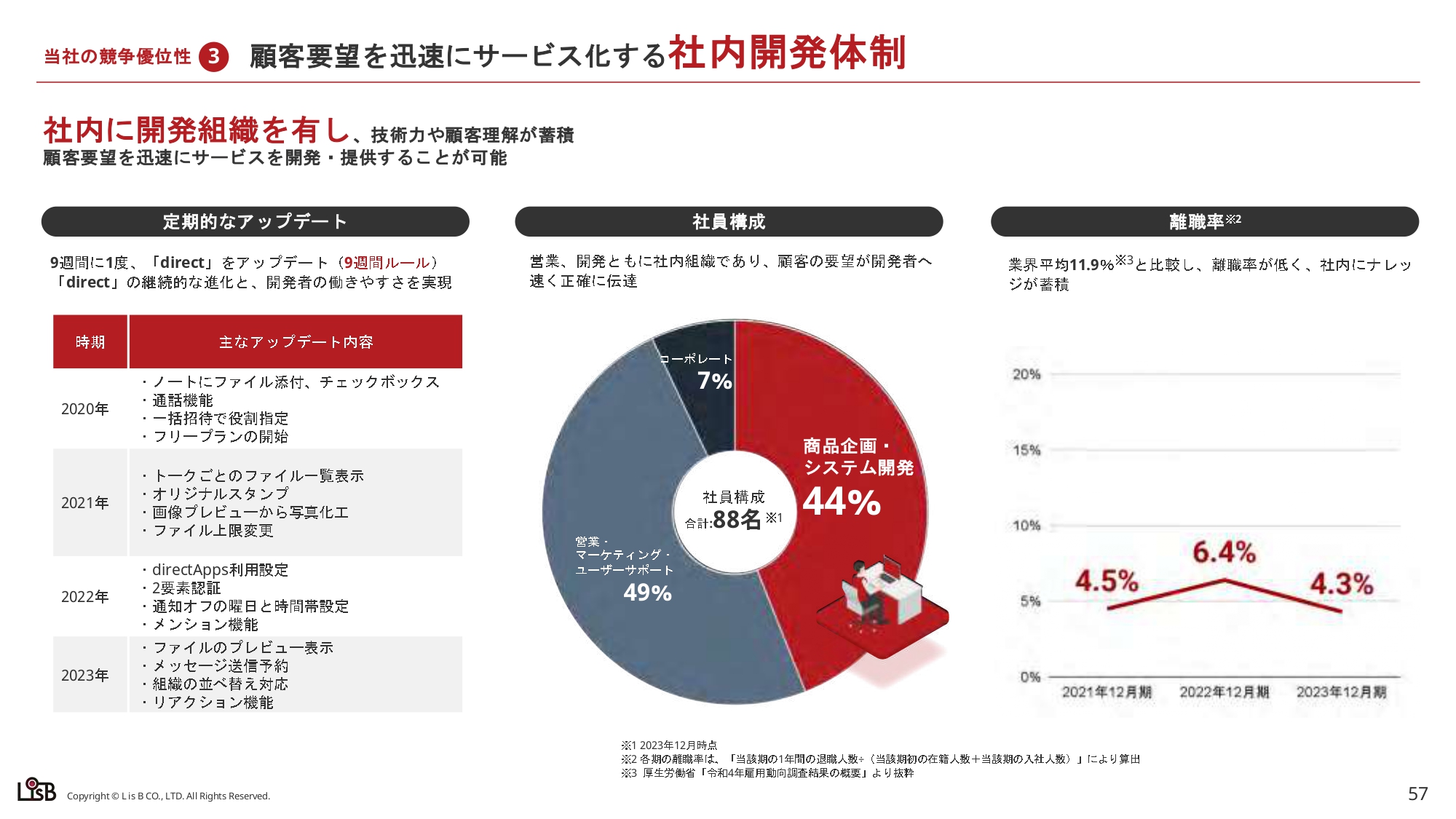

当社の競争優位性③ 顧客要望を迅速にサービス化する社内開発体制

3つ目の競争優位性は、顧客要望を迅速にサービス化する社内開発体制です。社内に開発組織を有していますので、迅速な対応が可能となっています。

スライドの一番左に記載したのは、定期的なアップデートの内容です。「direct」は9週間に一度アップデートを行っています。9週間ルールといい、継続的な進化と同時に開発者の働きやすさを実現しています。

その結果として、一番右側に記載したとおり、業界平均11.9パーセントという離職率に対して、当社は昨年度で4.3パーセントと、非常に働きやすい環境を社員のみなさまに提供しています。

また、中央に記載した社員構成は、昨年末の88名時点のデータですが、今もバランスに変わりはなく、およそ半分が商品企画・システム開発を行っています。このようにバランスのとれた組織で現在運営しています。

私からのご説明は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。着実に成長していけるように愚直に積み重ねていきますので、引き続き投資家のみなさまの応援をよろしくお願いします。

関連銘柄

| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

145A

|

887.0

(15:00)

|

-23.0

(-2.52%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

エルイズビー(145A) 個人投資家向け説明会 動画公開のお知らせ 05/31 11:00

-

エルイズビー(145A) 2024年12月期 第1四半期決算説明「... 05/21 15:00

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後... 05/16 15:23

-

決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 ... 05/16 09:28

-

エルイズビー(145A) 2024年12月期 第1四半期 決算短信... 05/15 15:00

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 18:32

-

今日 18:32

-

今日 18:29

-