LINE証券の現物取引・信用取引を徹底調査!低コストで本格投資が可能に

LINE証券(ライン証券)の現物・信用取引のサービス内容・機能をご紹介

LINE証券の特徴

少額投資やポイント投資といったイメージが強いLINE証券(ライン証券)ですが、実はサービスアップテートを経て「現物取引」や「信用取引」にも強みをもつ証券会社に進化しているんです。

さらに、LINE証券には使い勝手の良い情報ツールも揃っており、投資スキルを磨きたい方にはもってこいの環境が整っています。

そこで今回は、LINE証券で出来る取引の種類・特徴から情報ツールの使い勝手まで徹底解説していきます。特に単元株(100株単位)の取引や信用取引の利用を始めようか迷っている人は必見です!

取り扱い銘柄数も豊富

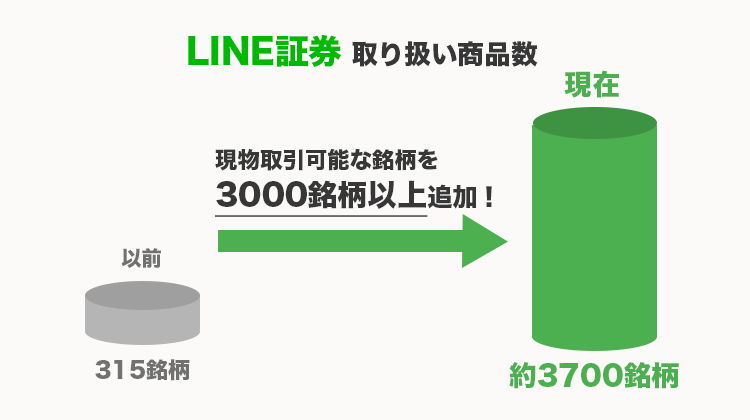

まずはLINE証券の「現物取引の取り扱い銘柄数」について見ていきましょう。LINE証券を始めとしたスマホ証券では、少額投資が可能になっている反面、取り扱い銘柄の少なさがデメリットになっていました。

しかし、LINE証券では取引所取引も取り扱いが始まったため、100株単位であれば東証に上場している銘柄のうち約3700銘柄の取引が可能になっています。もちろん、ETF(上場投資信託)やREIT(不動産投資信託)もカバーされています。

そのため、自分の取引したい銘柄がない!と残念な思いをする心配はなさそうですね。以前まで取り扱い銘柄が少ない点がネックでしたが、現物取引の開始によりこの課題点は解消されました。

さらに、いちかぶ(単元未満株)の取扱銘柄数も1500銘柄以上となり、取扱銘柄が少ないというかつてのLINE証券のイメージは払拭されてように思われます。

取引コストは証券業界屈指の安さ!

続いては、取引コストがどれくらいかかるのか見ていきましょう。結論からいうと、LINE証券の取引手数料は証券業界屈指の安さを誇っています。

詳しい取引手数料は以下の通りです。

| 約定代金 | 売買手数料(税込) |

|---|---|

| 5万円 | 55円 |

| 10万円 | 99円 |

| 20万円 | 115円 |

| 50万円 | 275円 |

| 100万円 | 535円 |

| 150万円 | 640円 |

| 3,000万円 | 1,013円 |

| 3,000万円超 | 1,070円 |

公式ページへ

注文の操作性もバッチリ

ここまで、取り扱い商品と取引コストについて触れてきましたが、投資をするにあたりもう1つ気になるのが「使い勝手の良さ」です。

どれだけ銘柄ぞろえが良かったり、コストが安かったとしても注文操作が複雑すぎる証券会社は使いたくないですよね。

現物取引の流れ

それでは、LINE証券の使いやすさはどうなのか、一緒に見ていきましょう。

まずは注文画面です。次の動画で注文手順の紹介をしていますが、シンプルな画面構成でわかりやすいですね!注文もスムーズにできました。また、1株単位の取引か100株単位の取引かどうかも簡単に設定できます。

「やっぱり100株はやめてもうちょっと少ない株数で取引しようかな…」と急に心変わりしたとしても、同じ注文画面で1株単位の取引へ変更可能なので、無駄な手間がかからずとても便利です。

板情報画面の注文方法

もう一点これは使いやすい!と感じたところがあります。

それは「板情報」の見やすさです。次の「板情報画面の注文方法」の動画をご覧ください。

動画からも分かるように、板情報を見ながら簡単に指値注文、成行注文が出せるようになっています。LINE証券の板情報はスマホ画面にマッチしたレイアウトになっており、見やすさ、使いやすさ共に抜群です!

そのほかにも、保有銘柄の確認等も複雑な操作は一切必要なく簡単に行うことができます。

SNSアプリ「LINE」の開発で培われた「使いやすさ」がLINE証券にも受け継がれているようです。

「煩雑な操作が苦手、シンプルな取引画面の方が好き」という方に特におすすめできます。

LINE証券の信用取引

LINE証券では、信用取引を行うこともできます。信用取引は「最大で自己資金の約3倍の取引」や「売りからの取引」を可能にする取引方法です。

つまり、同じ資金量で現物取引よりも大きな利益を狙ったり、売りから入って下落相場で利益を狙うことが可能になります。しかし、その分リスクは高くなるので注意が必要です。

とはいえ、信用取引を使いこなせることができれば格段に投資のチャンスは増えることでしょう。

そんな信用取引ですが、LINE証券の信用取引のサービス内容はどうなっているのか気になりますよね。

ここからはLINE証券の信用取引について活用法と合わせて紹介していきます!

信用取引の手数料もなんと無料

LINE証券の信用取引の売買手数料は約定代金に関わらず「無料」となっています。現物取引の手数料につづき、信用取引の手数料も最安水準になっています。

また、信用取引では、株式を証券会社から借りて売り注文を出す際にかかる「貸株料」と証券会社から資金を借りて買い注文を出す際にかかる「金利」が別途コストとしてかかります。

この2つのコストも、LINE証券は安いんです。現物取引手数料と同様に大手ネット証券のSBI証券、楽天証券と比較してみても引けを取らない手数料体系であることがわかります。

もはや手数料の安さは、LINE証券のお家芸といえそうです!

| LINE証券 | SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|---|

| 金利(買い) | 2.80% | 2.80% | 2.80% |

| 貸株料(売り) | 1.15% | 1.15% | 1.15% |

優待狙いにも使える信用取引

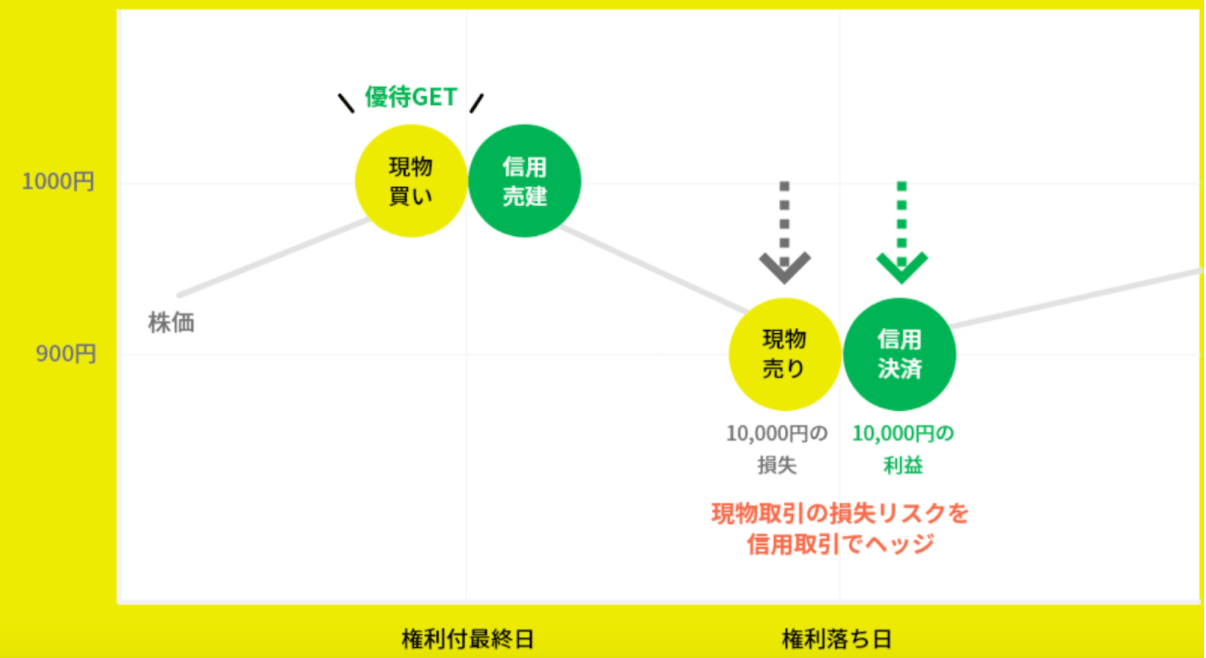

信用取引では、「つなぎ売り(クロス取引)」という方法を用いるとリスクを抑えながら株主優待が狙えるようになるんです。

つなぎ売り(クロス取引)とは権利付最終日までに、「現物取引の買い」と「信用取引の売建」を成行で同時に行い、同じ価格で約定させることで、株価変動のリスクを抑える投資手法のことです。この売建に信用取引が使われているという訳ですね。

「株主優待は欲しいけど、現物取引で株価が下がって損失が出たら嫌だな」と思っている方はクロス取引にチャレンジしてみるのも1つの手ですね!

ただ、LINE証券の信用取引は制度信用といって、信用取引できる銘柄が限られているほか、「逆日歩(ぎゃくひぶ)」と呼ばれるコストが生じる可能性があるので注意が必要です。

そのため、LINE証券でつなぎ売りをする際には、逆日歩といったリスクも想定した上で行うようにしましょう!クロス取引の詳しい説明は「リスク無しで優待を手に入れる」をご参照ください。

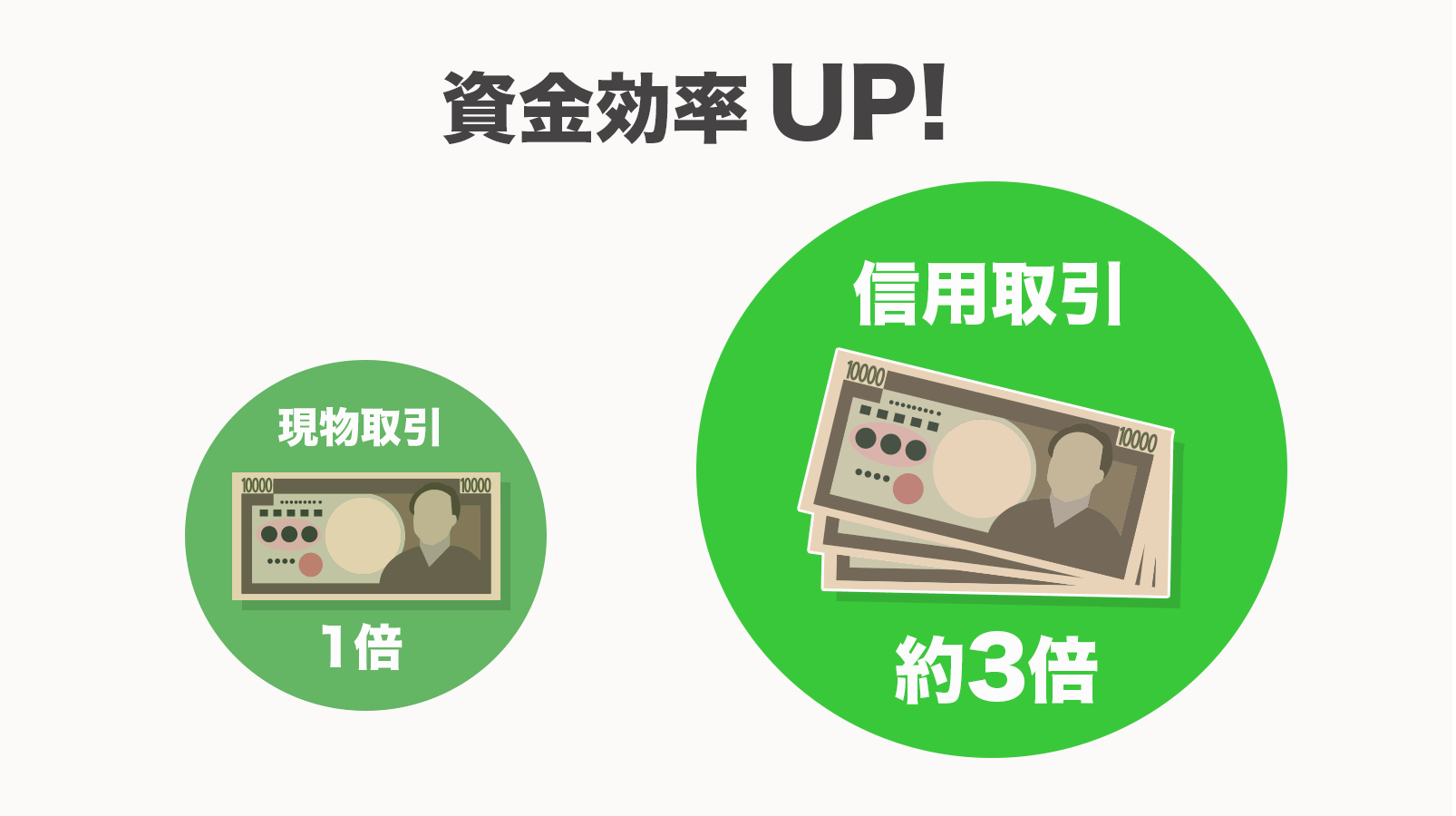

信用取引で資金効率UP!

続いて、信用取引の特徴の1つである「最大自己資金の約3倍までの取引ができる点」について着目していきます。

LINE証券の信用取引では、自己資金の約3倍までの売買をすることができます。どういうことかと言うと、購入するのに100万円が必要な銘柄があった場合、現物取引で必要な資金は100万円です。

信用取引の流れ

それでは、実際に信用取引を行う方法を見てみましょう。

信用取引の注文を出すのは、次の動画をご覧いただくとわかる通り、とても簡単です。初めて信用取引を行う方でもあまり迷わずに利用できるのではないでしょうか。

信用取引の詳しい仕組みについては「信用取引とは?」をご参照ください。

同じ資金でも現物取引より売買チャンスが増える

信用取引はデイトレードを行う場合に有効活用できます。

デイトレードは1日のうちに銘柄を買い、売るところまで行う短期取引のことです。

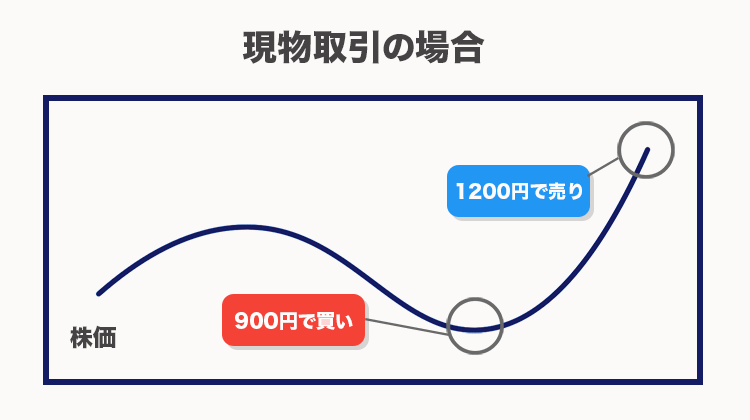

現物取引では、同一銘柄を取引しようとすると「買い→売り」の1巡しか取引することが出来ません。新たに資金を追加しない限り、同じ銘柄を買うチャンスは1日1回、売るチャンスも1回しかないことになります。

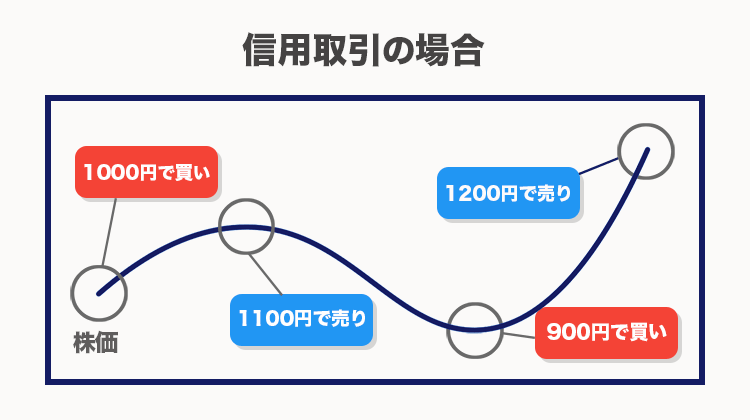

しかし、信用取引なら売買の回数制限がなくなり、同日中であっても同一資金で同じ銘柄を何度も売買することができるようになります。

例えば、取引銘柄の株価が1日の間に「始値1000円→1100円→900円→1200円」という値動きをした場合を考えてみましょう。

現物取引では、安値の900円で買い、高値の1,200円で売ったとしても1株あたり300円、単元株(100株)換算で30,000円の利益しか出せません。

しかし、信用取引であれば1000円で買い、1100円でいったん売却すると10,000円の利益です。そして、900円でもう一度買い1200円で売却すれば30,000円の利益となり、合計で40,000円の利益になります。

さらに、1,100円で売り注文をして900円で買い戻していたら20,000円の利益です。

実際、ここまでうまく取引をできる場合は少ないですが、これだけチャンスが増えるということはお分かりいただけたかと思います。また、細かく利益確定をしてコツコツ稼ぎたいという場合にも信用取引は役立ちます。

公式ページへ

追加保証金(追証)にご用心

LINE証券では簡単な操作で行える信用取引ですが、リスクを取りすぎないように「委託保証金」と「信用取引のポジション」の比率は常に気をつけるようにしましょう。

この比率のことを、「委託保証金率」といいます。委託保証金率は信用口座情報の画面から確認できます。

なぜ「委託保証金率」に気をつける必要があるかというと、委託保証金が不足した場合、追加で保証金を入金する必要があるからです。これを「追加保証金」「追証(おいしょう)」といいます。

つまり、自分が使おうと思っていた金額よりも大きな金額を証券口座に入れなくてはいけない状況になってしまうということです。

LINE証券では委託保証金率が30%を下回った場合、追加で保証金を入金する必要が出てくるので、留意しておきましょう。実際に30%を下回ると右記のように表示されます。

この追証を避けるために、委託保証金は余裕を持って入金するか、信用取引のポジションを増やしすぎないよう注意して信用取引をしましょう。適宜、委託保証金率を確認しながら信用取引をすることをおすすめします。

信用取引の詳しいリスクについては「信用取引とは」で説明しています。LINE証券の信用取引を考えている方はこちらも合わせてチェックしてみてください。

3. 使い勝手抜群!LINE証券の情報ツール

ここからは、取引を行うに当たって必要不可欠な「情報ツール」について紹介していきたいと思います。LINE証券の情報ツールは質はもちろんのこと、全投資家が使いやすいよう設計されているので、情報ツールを使いこなせるか不安な方でも安心です。

それでは、LINE証券に用意されている情報ツールについて詳しく見ていきましょう。使い方も合わせて紹介しているので参考にしてみてください!

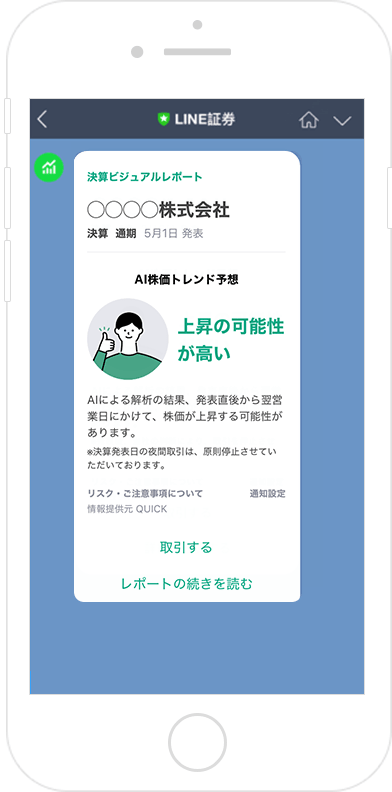

視覚的にわかりやすい「決算ビジュアルレポート」

最初に紹介するのは、LINE証券の「決算ビジュアルレポート」です。

決算ビジュアルレポートでは以下の画面のように、「売上高」「営業利益」「配当予想」「業績予想」など、銘柄分析に欠かせない要素がわかりやすく掲載されています。

決算ビジュアルレポート利用方法

データとしての数字だけでなく、色分けされたグラフや、どれだけ数値が変わったのか補足もついておりどの層の投資家の方でも使いやすい仕様になっていますね!最後にサマリーが掲載されているので、自分の分析結果と照らし合わせることも可能です。

また、この決算ビジュアルレポートで注目したいのが「AIトレンド予想」です。

「営業利益や売上高をみても、その数字をどう判断したら良いかわからない」そんなときは、この「AIトレンド予想」を参考にしてみるのも1つの手ですね。

「決算情報・業績予想修正情報を即日でLINEにお知らせ」

もう一点、この決算ビジュアルレポートで便利だなと思った機能があります。それは、お気に入り銘柄をLINE証券で登録していると、業績予想の修正発表や決算発表のタイミングでLINE証券公式アカウントから、通知が受け取れる点です。

SNSアプリ「LINE」は私たちの生活にすっかり根付いているので、LINEから決算ビジュアルレポートの通知が受け取れるのは大変便利に思います。これなら、決算確認をし忘れた!なんてことも防げますね。

通知のイメージは左の参考画像をご覧ください。通知とともにAIトレンド予想も確認でき、気になればすぐ取引ができるように「取引する」というボタンが用意されているのも良心的です!

20種以上のランキング機能でお宝銘柄を探そう

続いては、LINE証券のランキング機能です。

LINE証券では「割安な銘柄」や「人気優待銘柄」「好業績予想銘柄」などの20種類以上のランキングが用意されています。

上記画像からもわかるように、ランキング機能も使いやすさバッチリで、ストレスなく自分が探している条件の銘柄を見つけられると思います。

操作もシンプルで直感的に操作することができるので、とても使いやすいです。

ニュース・業績情報やアナリスト評価も充実

最後は、投資関連のニュースや業績情報について注目していきます。LINE証券は比較的新しい証券会社でありながら、情報面も充実しています。

企業に関するニュースや業績情報はもちろん、PER・PBRといったファンダメンタルズ情報からアナリスト評価まで利用可能になっています。

まとめ

今回は、LINE証券の「現物取引」「信用取引」「情報ツール」の3点を中心に紹介してきました。どの機能をみてもLINE証券だからこその「使いやすさ」や「目新しさ」が色濃く出ていましたね。

LINE証券と聞くと少額投資というイメージが強かったかもしれませんが、本記事でも紹介した通りスマホ1つあれば「本格的な投資」も可能な証券会社へと進化を遂げています。

今後もLINE証券では、サービスの拡充が図られていくと思います。そのため、口座を持っておいて損はない証券会社の1つといえそうです!

LINE証券の少額投資・ポイント投資サービスについて詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。

公式ページへ

LINE証券 会社概要

| 会社名 | LINE証券株式会社 |

|---|---|

| 所在地 | 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 |

| URL | https://line-sec.co.jp/ |

| 資本金 | 200億円 |

| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第3144号 |

| 事業内容 | 資産形成層をターゲットとした非対面証券ブローカレッジサービスの提供 |

| 設立 | 2018年6月1日 |

-

当サイト限定キャンペーン

もれなく現金3,000円プレゼント

新規口座開設+5万円以上入金でもれなく!

岡三オンライン証券 -

当サイト限定キャンペーン

最大2,500円プレゼント

MINKABUからの開設と条件達成で!

auカブコム証券

※本記事はに調査・作成したものです。

※取引手数料の記載はすべて税込みです。